0 引言

受平台空间和成本限制,海上油田大部分采用长水平井进行开发,“趾端效应”突出、边底水锥进现象明显,采用侧钻、MRC(最大油藏接触位移井技术)技术等增产措施成本较高。因此,寻找抑制水体侵入、提高原油产量的技术与方法成为主流[1-5]。这使得自动流入控制装置(AICD)技术在中国拥有广阔的应用前景和发展空间。但是目前还没有AICD技术应用详尽的现场数据,AICD技术适用油藏的选择方法和标准还有待研究[6-11]。

笔者通过物理模拟试验,以水、不同黏度原油、不同含水体积分数的油水混合介质为样品模拟井下生产状况,目的是对比验证控水阀的稳油控水性能。通过计算流体力学(CFD)仿真方法进行数模试验,目的是确定控水阀的适用条件和范围,从而为控水阀的设计和优选提供依据。同时物模试验和数模试验能够相互验证,确保了试验研究的准确性。为解决海上油田水平井高含水问题,笔者研制出了新型防砂控水筛管,其中应用了AICD技术,并根据储层物性和流体物性等参数进行工艺方案设计,该工艺实施后,达到了稳油控水的目的。

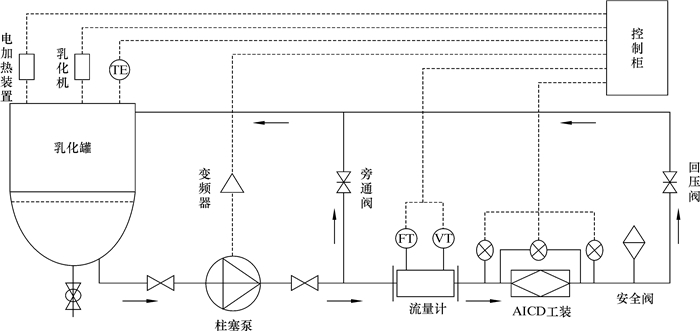

1 AICD控水性能物模试验 1.1 试验装置及条件 1.1.1 试验装置控水阀性能模拟试验装置主要由柱塞泵、变频器、乳化机、电加热装置、控制柜、旁通阀、回压阀、安全阀、流量计、压力传感器、压差传感器、AICD试验工装、管线及相关配件组成,其流程如图 1所示。利用压力传感器、压差传感器和流量计测量进入模拟装置的压力、压差和流量,评价控水阀在不同流体黏度和不同含水条件下的控水效果。

|

| 图 1 试验流程图 Fig.1 Test device flow chart |

1.1.2 试验条件

控水阀类型:螺旋通道式、浮板式;

试验流体:清水、试验油品(不同黏度);

油品黏度:30、60和100 mPa·s;

油水比例(含水体积分数):0、20%、60%、80%和95%;

压力及压差:通过控水阀前后的压力及压差;

流量:一定时间内通过控水阀的流体体积。

1.2 试验流程试验流程如图 1所示。按流程图连接设备,检查设备和管线后,不装入控水阀仅以清水试运行,确保设备运转正常、管线无刺漏后装入控水阀。启动柱塞泵,保持安全阀和回压阀全开,循环流体直到流量计的读数稳定。调节柱塞泵的频率,设定流入控水阀的压力,记录通过控水阀的流量值,同时记录通过控水阀前后的压力及压差,即完成一组数据(流量、压力和压差)的录取。针对每一种流体,压力取值范围最低压力值要小于0.5 MPa,最高值要大于2.0 MPa,测试数据点不少于5个。更换流体样品或控水阀,重复上述步骤,直到完成全部试验。

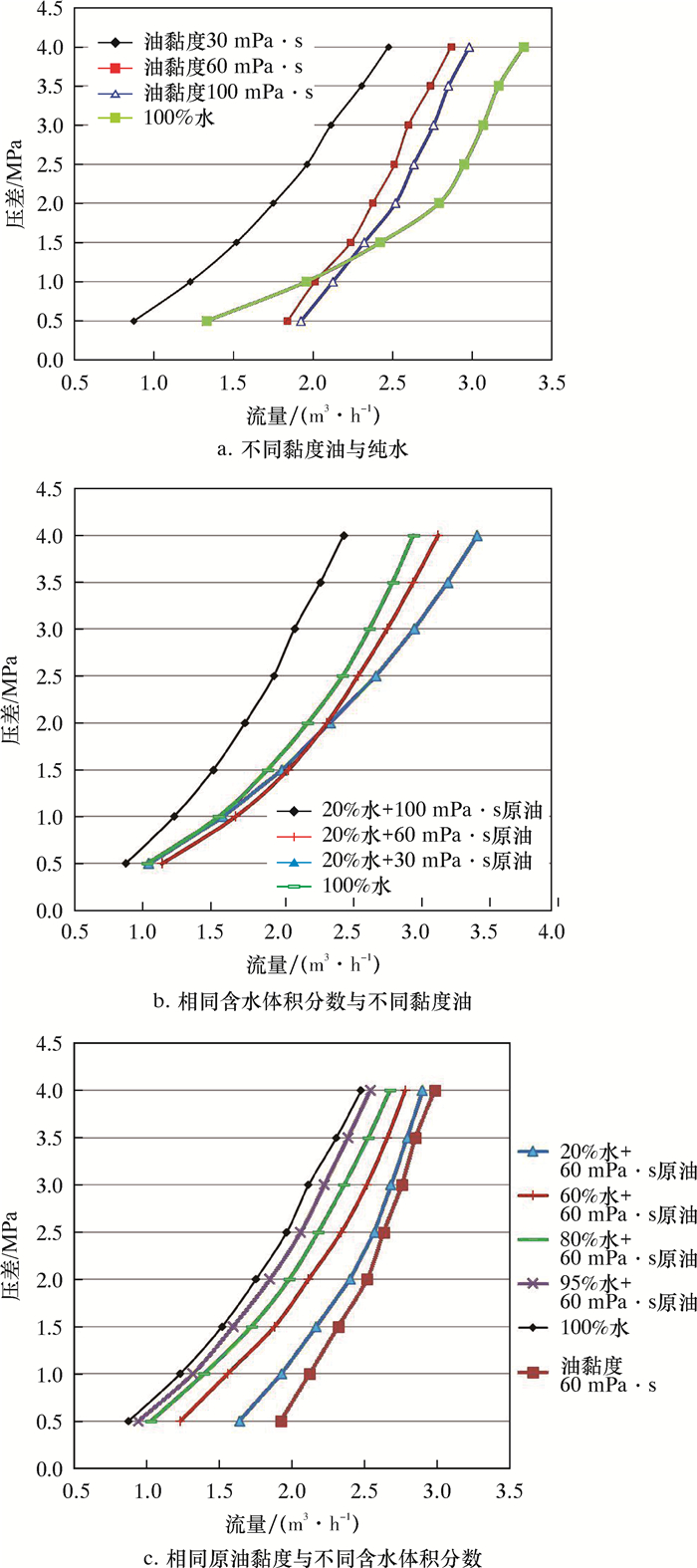

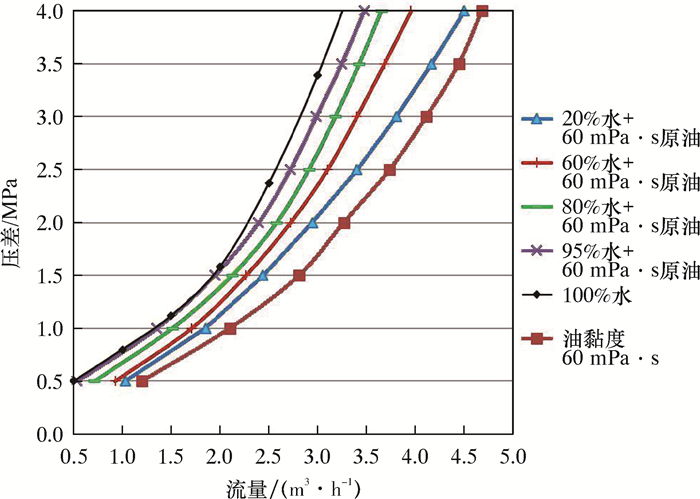

1.3 物模试验结果分析 1.3.1 螺旋通道式控水阀按照试验流程,测试螺旋通道式控水阀的稳油控水特性,得到不同原油黏度、不同含水体积分数等各种不同流体介质的流量-压差特性曲线,如图 2所示。

|

| 图 2 不同介质通过螺旋通道式控水阀的流量-压差试验特性曲线 Fig.2 Flow-pressure curve of the spiral channel type water cut control valve under different media |

由图 2可知:纯水介质的进出口压力差值远大于纯油介质和20%含水体积分数的混合介质;在试验黏度范围内、相同压力下,随着黏度增大,流量增大,过油能力逐渐增强;螺旋通道式控水阀流阻随流体黏度增大而逐渐减小;随着混合介质含水体积分数增大,螺旋通道式控水阀的流阻逐渐增大,向纯水靠近。试验结果表明,螺旋通道式控水阀具有明显的稳油控水能力。

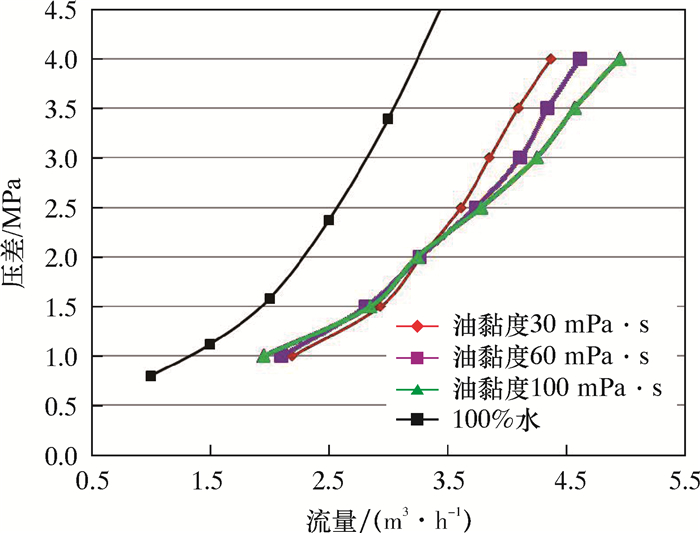

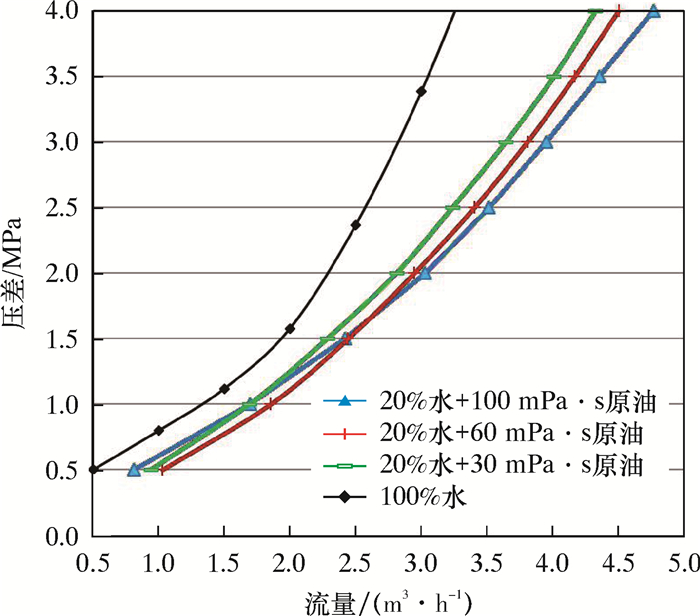

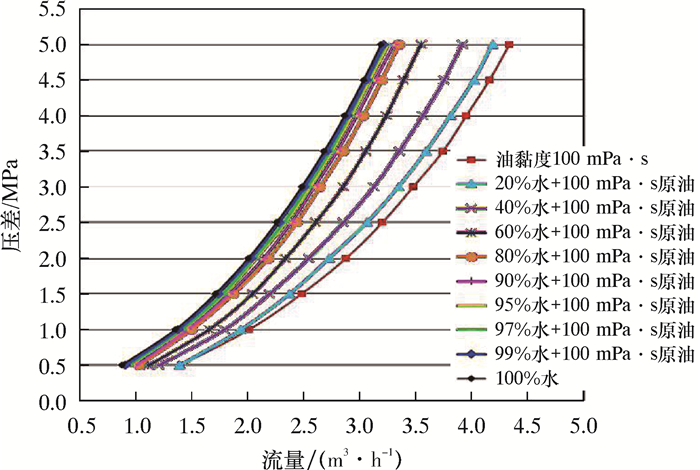

1.3.2 浮板式控水阀按照试验流程,测试浮板式控水阀的稳油控水特性,得到不同原油黏度、不同含水体积分数等各种不同流体介质的流量-压差特性曲线,如图 3~图 5所示。由图 3~图 5可知:纯水介质的进出口压力差值远大于纯油介质和20%含水体积分数的混合介质;在试验流体黏度范围内、相同压力下,随着黏度增大,流量增大,过油能力逐渐增强;浮板式控水阀流阻随流体黏度增大而逐渐减小;随着混合介质含水体积分数增大,浮板式控水阀的流阻逐渐增大,向纯水靠近。试验结果表明,浮板式控水阀具有明显的稳油控水能力。

|

| 图 3 不同介质通过浮板式控水阀的流量-压差试验特性曲线 Fig.3 Flow-pressure curve of the floating plate type water cut control valve under different media |

|

| 图 4 不同黏度的油介质通过浮板式控水阀的流量-压差试验特性曲线 Fig.4 Flow-pressure curve of the floating plate type water cut control valve under different media with different volume fractions |

|

| 图 5 不同含水体积分数介质通过浮板式控水阀的流量-压差试验特性曲线 Fig.5 Flow-pressure curve of the floating plate type water cut control valve under different media with different volume fractions |

2 AICD控水性能数模试验 2.1 计算流体力学仿真流程

CFD仿真流程框架:采用前处理软件进行建模和网格划分;建立求解模型(选择求解器和湍流模型等);设置流体的物理属性(流体密度和运动黏度);设置边界条件(入口和出口边界条件);迭代求解,后处理;根据计算结果的后处理进行AICD性能分析,揭示其工作原理。

2.2 数值模拟流程 2.2.1 实物模型3D建模运用SolidWorks软件进行零件图的绘制,建立AICD装配体的3D模型。对控水阀的连接螺纹等做了简化,其他细节一切尽可能与实物相符。

2.2.2 3D流体模型建模及前处理经过布尔运算得到流体模型,通过专业的有限元网格划分软件对简化后的模型进行网格划分,上述模型划分得到181万个网格单元,并设置相应的流体入口面、出口面,导出流体网格。

2.2.3 CFD流场仿真设置选择好求解器,读入网格文件,检查网格质量,进行边界条件的设置,包括流体状态、流体材料、入口及出口边界条件等。根据试验要求选择不同的油水比例和原油黏度参数进行基本相和第二相的设置。

2.2.4 CFD流场仿真结果处理求解初始化后进行求解计算,待残差收敛后,计算出、入口压力,建立关键截面,得到压力场分布云图、速度场分布云图、迹线图及介质不同体积分数云图等。

按照上述仿真流程,设置不同的流体参数和含水体积分数,依据入口和出口压差0.5~5.0 MPa的仿真参数范围,进行边界条件设置,对两种AICD控水阀进行CFD仿真试验,得到相应的流量-压差特性仿真试验数据。

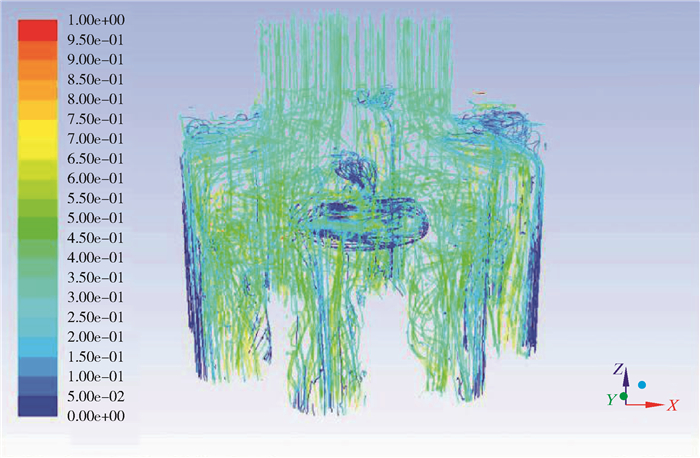

2.3 数模试验结果分析 2.3.1 螺旋通道式控水阀以螺旋通道式控水阀的油水混合条件进行数模仿真,设置条件为:含水体积分数60%,油黏度60 mPa·s,压力2.5 MPa,得到内部流体粒子迹线、压力分布和速度矢量云图,如图 6~图 8所示。由图 6~图 8可知,混合流体从面积较大的入口流入,流经截面较小的外环时流速增大,通过外环后进入流动岔路口,黏度较大的油直接沿通道流向出口,当黏度较小的水通过时,在高流速下具有较大的惯性力,流经主通道后获得较大的角速度,在中间的涡盘内高速旋转,到达出口花费时间长,涡流损失增大。

|

| 图 6 螺旋通道式控水阀内部油粒子迹线分布云图 Fig.6 Oil particle trace distribution in the spiral channel type water cut control valve |

|

| 图 7 螺旋通道式控水阀内部流体压力分布云图 Fig.7 Pressure distribution in the spiral channel type water cut control valve |

|

| 图 8 螺旋通道式控水阀内部流体流速矢量图 Fig.8 Fluid flow rate vector in the spiral channel type water cut control valve |

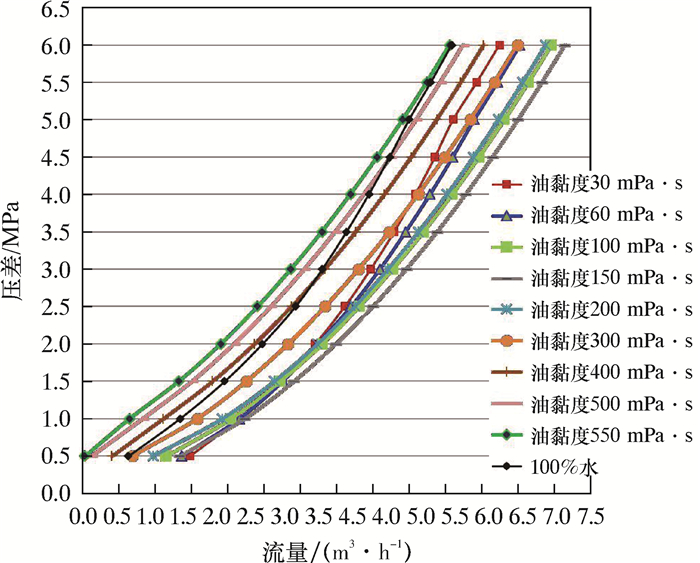

图 9为不同黏度油和水通过螺旋通道式控水阀的流量压差曲线。由图 9可知:油黏度小于200 mPa·s时,螺旋通道式控水阀的控水效果较好;油黏度为0~100 mPa·s时,随着黏度增大,控水能力增强;油黏度为100~200 mPa·s时,随着黏度增大,控水能力减弱;黏度超过400 mPa·s时,螺旋通道式控水阀不适用于纯油介质。

|

| 图 9 不同黏度油和水通过螺旋通道式控水阀仿真流量-压差特性曲线 Fig.9 Simulated flow-pressure curve of the spiral channel type water cut control valve under different media |

图 10为不同含水体积分数的介质通过螺旋通道式控水阀仿真流量-压差特性曲线。由图 10可知:纯水和纯油介质特性曲线分布在曲线族两端,纯水介质产生的流阻最大,纯油介质产生的流阻最小;随含水体积分数减小和流量增大,混合介质产生的流阻逐渐减小,表明螺旋通道式控水阀的阻水过油能力随着介质含水体积分数减小和流量增大而逐渐增强。

|

| 图 10 不同含水体积分数的介质通过螺旋通道式控水阀仿真流量-压差特性曲线 Fig.10 Simulated flow-pressure curve of the spiral channel type water cut control valve under different media |

2.3.2 浮板式控水阀

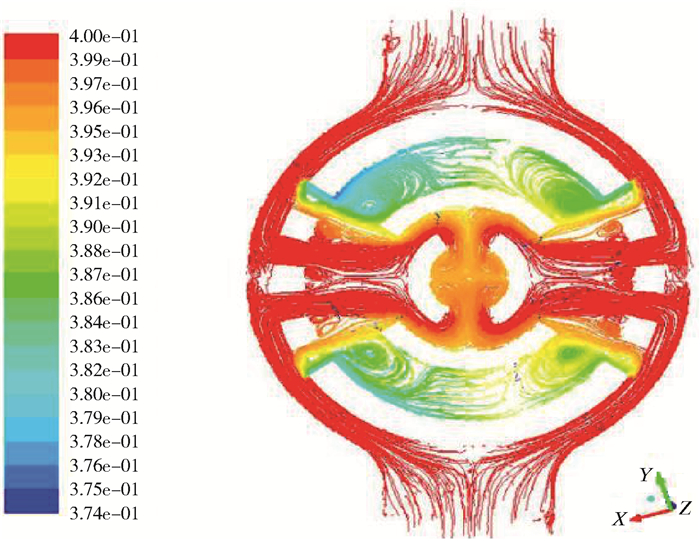

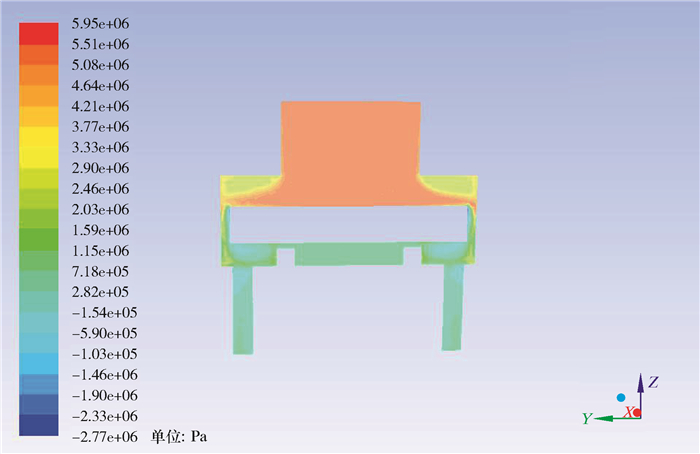

以浮板式控水阀的油水混合条件进行数模仿真,设置条件为:含水体积分数20%,油黏度60 mPa·s,压力2.5 MPa,得到内部流体粒子迹线、压力分布和速度矢量云图,如图 11~图 13所示。

|

| 图 11 浮板式控水阀内部油粒子迹线分布云图 Fig.11 Oil particle trace distribution in the floating plate type water cut control valve |

|

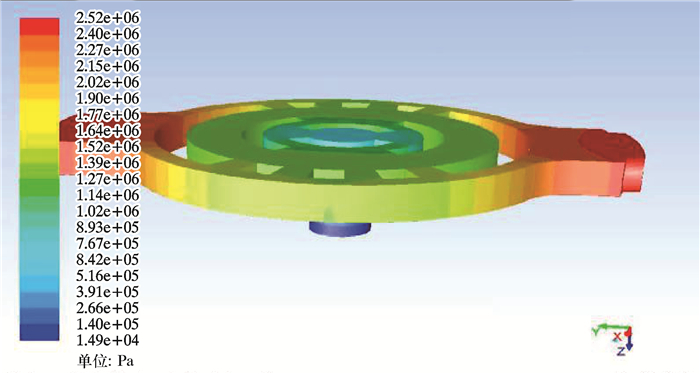

| 图 12 浮板式控水阀内部流体压力分布云图 Fig.12 Pressure distribution in the floating plate type water cut control valve |

|

| 图 13 浮板式控水阀内部流体流速矢量图 Fig.13 Fluid flow rate vector in the floating plate type water cut control valve |

由图 11~图 13可知:浮板前端流体速度较大的区域是低压区,浮板后段流体速度小的区域是高压区;但是当流体高速通过窄隙后,形成的局部高压区迅速平衡浮板前后端的压力,在流体作用下,达成动态浮动平衡;当相对黏度较低的水流经阀体时,在高流速下具有较大的动能,导致水在阀腔内上部边缘和浮板下部高速湍动、旋转,到达出口花费时间长,湍流损失增大。

由图 14可知:油黏度小于300 mPa·s时,浮板式控水阀的控水效果较好;其中油黏度在0~150 mPa·s时,随着黏度增大,控水能力增强;油黏度有150~300 mPa·s时,随着黏度增大,控水能力减弱;黏度超过550 mPa·s时,浮板式控水阀不适用于纯油介质。

|

| 图 14 不同黏度油和水通过浮板式控水阀仿真流量-压差特性曲线 Fig.14 Simulated flow-pressure curve of the floating plate type water cut control valve under different media |

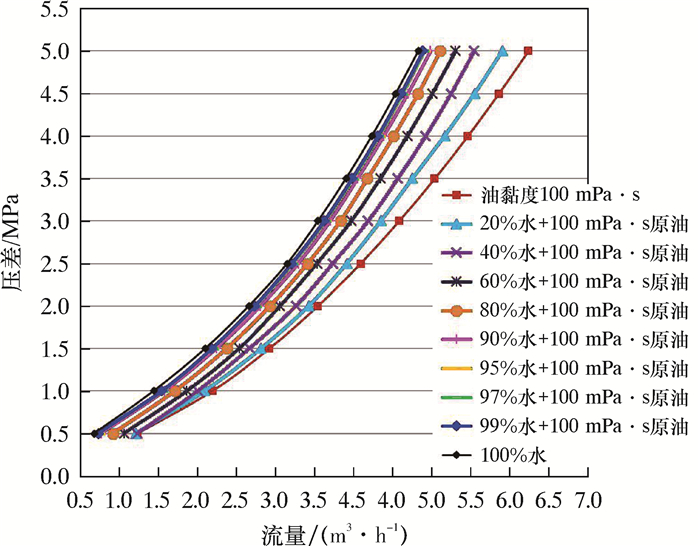

由图 15可知:纯水和纯油介质特性曲线分布在曲线族两端,纯水介质产生的流阻最大,纯油介质产生流阻最小;随含水体积分数减小和流量增大,混合介质产生的流阻逐渐减小,表明浮板式控水阀的阻水过油能力随着介质含水体积分数减小和流量增大而逐渐增强。

|

| 图 15 不同含水体积分数的介质通过浮板式控水阀仿真流量-压差特性曲线 Fig.15 Simulated flow-pressure curve of the floating plate type water cut control valve under different media |

3 现场应用

截至2018年11月底,新型AICD已经在现场成功应用3井次,起到了良好的稳油控水效果。现以海上油田一口井为例进行详细阐述。该井为2017年新钻调整井,完钻井深为2 715 m,水平段长度为420 m,有效水平段长度为410 m,地层温度为82.2 ℃,地层静压为18 MPa,地下原油黏度为32 mPa·s,储层有效厚度为4.1 m,属于强底水油藏。基于上述地层和油藏参数,利用AICD试验分析结果,并基于NETool软件进行相应的AICD控水方案设计。

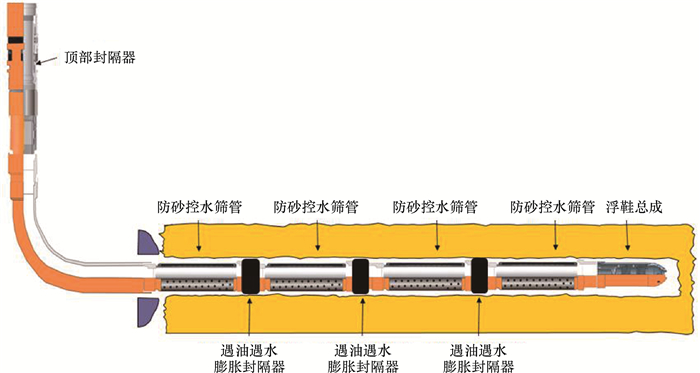

3.1 AICD完井生产管柱设计本次开发的油田属于强底水油藏,该井位于构造的高部位,容易引起底水突破,水平井的跟部和趾部最易出现水淹,因此要进行合理的层段划分,降低底水锥进的风险。利用井眼轨迹和油藏数值模型等数据进行软件参数设置,根据水平段渗透率分布和含油水饱和度分布等数据确定高渗与高产层段,从而进行层段划分。以本井为例,2 295~2 411 m为中高渗层段,2 411~2 550 m为中低渗层段,2 550~2 619 m为高渗层段,2 619~2 705 m为中高渗层段。据此本井水平段划分为4段,下入3个遇油遇水膨胀封隔器。对封隔器下入位置进行分析,满足分段封隔效果。完井生产管柱示意图如图 16所示。

|

| 图 16 AICD完井生产管柱示意图 Fig.16 Schematic diagram of AIDC completion production string |

由于每个层段都要限制高产部位,以均衡整个层段的产液剖面,所以要进行AICD数量的合理优化。利用渗透率和含油水饱和度等数据进行软件参数设置,通过模拟计算得出水平段产液、产油和产水剖面,根据流入剖面对比优化AICD数量。以本井为例,第一段优化后的AICD数量为9个,第二段优化后的AICD数量为17个,第三段优化后的AICD数量为12个,第四段优化后的AICD数量为14个。

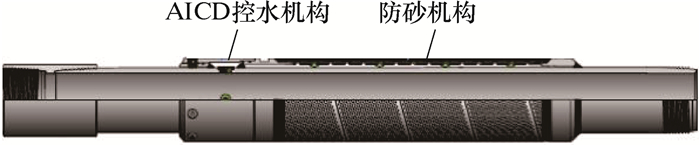

采用防砂机构和AICD控水机构耦合的方式进行下入,实现了防砂控水双重效果。防砂控水筛管示意图如图 17所示。

|

| 图 17 防砂控水筛管示意图 Fig.17 Schematic diagram of sand control and water cut control screen |

3.2 AICD应用效果分析

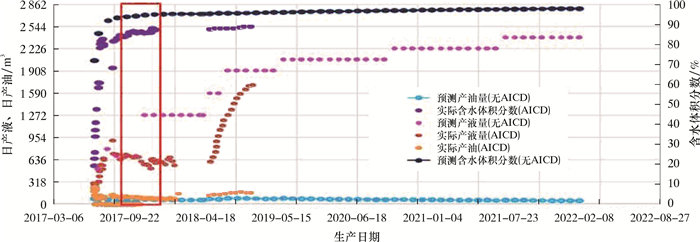

AICD防砂控水方案顺利实施后,该井2017年7月开始生产,结合前期地层和油藏数据对该井进行了生产预测,实际生产数据和预测生产数据对比分析见图 18。

|

| 图 18 本井实际生产数据和预测数据对比分析曲线 Fig.18 Comparative analysis of actual production data and forecast data of the case well |

从图 18可以看出:预测2018年11月(无ACID)日产液1 908 m3,日产油95.4 m3,预测含水体积分数为96%;目前实际(下入AICD)日产液1 719.6 m3,日产油154.9 m3,含水体积分数为91%;实际含水体积分数比预测含水体积分数下降了5%,日产油增幅162.4%,取得了良好的控水增油效果。

4 结论及建议(1) 通过物模试验分析得出在测试流量范围和黏度范围内,两种控水阀均具有较好的稳油控水能力,其中浮板式控水阀对中高含水体积分数的油水混合介质具有较明显的稳油控水能力,螺旋通道式控水阀对中低含水体积分数的油水混合介质具有较明显的稳油控水能力。

(2) 通过数模试验分析揭示了两种控水阀稳油控水的工作原理。在同等条件下,浮板式控水阀的流阻明显小于螺旋通道式控水阀,通过数模分析得出了两种控水阀的适用范围,得出了两种控水阀在不同黏度和不同含水体积分数条件下的流量-压差曲线。

(3) 现场应用结果表明,新型AICD防砂控水筛管能够根据流体物性差异进行自动识别,降低水平井含水体积分数,均衡水平井产液剖面,延长油井稳产时间,取得了良好的稳油控水效果。

| [1] |

CROW S L, CORONADO M P, MODY R K. Means for passive inflow control upon gas breakthrough[R]. SPE 102208-MS, 2006.

|

| [2] |

LEAST B, GRECI S, BURKEY R C, et al. Autonomous ICD single phase testing[R]. SPE 160165-MS, 2012.

|

| [3] |

ZHAO L, LEAST B, GRECI S, et al. Fluidic diode autonomous ICD range 2a single-phase testing[R]. SPE 170993-MS, 2014.

|

| [4] |

ZENG Q S, WANG Z M, WANG X Q, et al. A novel autonomous inflow control device design: improvements to hybrid ICD[R]. IPPC 17776-MS, 2014.

|

| [5] |

NEGRESCU M, JR LEITAO I L F. ICD/AICD for heavy oil technology qualification at the Peregrino Field[R]. OTC 24503-MS, 2013.

|

| [6] |

曾泉树, 汪志明, 王小秋. 一种新型AICD的设计及其数值模拟[J]. 石油钻采工艺, 2015, 37(2): 101-106. ZENG Q S, WANG Z M, WANG X Q. A new type design of AICD and its numerical simulation[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2015, 37(2): 101-106. |

| [7] |

朱橙, 刘华伟, 李登, 等. AICD管柱工艺在海上油田水平井中的控水效果分析[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2016(8): 125-128. ZHU C, LIU H W, LI D, et al. Analysis of water control effect of ACID pipe column process in horizontal wells of offshore oilfields[J]. China Petroleum and Chemical Standard and Quality, 2016(8): 125-128. DOI:10.3969/j.issn.1673-4076.2016.08.068 |

| [8] |

陈尧, 任厚霖, 龙强. 底水油藏水平井AICD完井控水技术研究[J]. 石化技术, 2016(2): 169-170. CHEN Y, REN H L, LONG Q. Study on water control technology for horizontal wells in bottom water reservoir AICD completion[J]. Petrochemical Indusfry Technology, 2016(2): 169-170. DOI:10.3969/j.issn.1006-0235.2016.02.130 |

| [9] |

赵麟, 汪志明, 曾泉树, 等. 多级限流AICD装置的结构设计及性能测试[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(2): 227-230. ZHAO L, WANG Z M, ZENG Q S, et al. A novel design and its performance test of new type AICD[J]. Science Technology and Engineering, 2018, 18(2): 227-230. DOI:10.3969/j.issn.1671-1815.2018.02.034 |

| [10] |

阳明君, 李海涛, 蒋睿, 等. 一种新型底水油藏AICD控水原理与性能分析[J]. 油气藏评价与开发, 2016, 6(4): 64-72. YANG M J, LI H T, JIANG R, et al. Water control principle and performance analysis of a new AICD in bottom water reservoir[J]. Reservoir Evaluation and Development, 2016, 6(4): 64-72. DOI:10.3969/j.issn.2095-1426.2016.04.012 |

| [11] |

吕孝孝, 刘延鑫, 王旱祥, 等. 底水油藏单管排水采油工艺研究及其管柱优化[J]. 石油机械, 2017, 45(9): 80-86. LÜ X X, LIU Y X, WANG H X, et al. Single tube water drainage and oil production technology for bottom water reservoir and its jet pipe optimization[J]. China Petroleum Machinery, 2017, 45(9): 80-86. |