2. 西安石油大学机械工程学院

2. Mechanical Engineering College, Xi'an Shiyou University

0 引言

现有喷砂射孔工具存在孔眼与储层接触不足、工具冲蚀严重、反射流影响喷射效果以及易砂卡等问题。油田迫切需要通过新技术和新工艺解决上述难题,全面、均匀、高效动用井周储层,实现增产目标。文献[1-2]主要从7个方面阐述了新型水射流理论研究及其在石油工程中的应用进展,其中高压水射流深穿透研究方面,主要对提高射孔效率、压裂效率和增产增注效果进行了讨论。文献[3]研究了不同孔径喷射器水力参数的影响因素,通过对喷嘴水力参数和结构的优化,设计了新型的喷射器,并改进了现有水力喷砂射孔工具组合。文献[4]应用有限元法,研究了应用于气井ø127.0 mm(5 in)套管水力喷砂射孔常用喷嘴的能量损失,并对喷嘴结构进行了参数优化设计和性能评价。文献[5]对水力喷射压裂工具失败井和施工异常井进行了滑套密封不严、喷嘴磨损严重和施工压力异常等分析,提出了相应的改进措施。文献[6]研制了新一代高压水射流深穿透射孔井下装置,研究制定了现场选井条件、水力参数、井下施工管柱组合、工作液配方和施工工艺等,实现了现场施工作业设备和施工参数的配套。文献[7]提出了一种新的高压水射流模型,设计了一种提高高压水射流穿深的方法。

综上,与超深井深穿透喷砂射孔工具研究内容相关的国内外文献很少,可直接借鉴的资料不多,主要在水力射流机理上提供参考和思路,主要的技术和应用效果提升需要通过试验和应用来不断改进和摸索。为此,笔者研发了新型超深井深穿透喷砂射孔工具,优化了材质和喷嘴角度,并对喷砂射孔工艺进行了程序设计,最终提升了工具的性能和射流效果。

1 机理分析水力喷砂射孔是水力喷射压裂技术的重要组成部分和首要工艺环节,采用混有一定浓度天然石英砂的压裂液基液作为射孔液,经地面高压泵加压,在喷嘴处形成高速砂料射流,高速、高能射流切削套管、水泥环和储层岩石,从而形成具有一定深度和孔径的射孔孔眼。

1.1 水力喷砂射孔理论模型由流体力学动量定理可知,高压泵将带有砂料的液体经特制喷嘴喷射,质量为m的含砂液流以速度v0运动时,出喷嘴后获得

|

(1) |

式中:Aj为喷嘴截面积,γ为射流重率。

则射流的动量可表示为:

|

(2) |

影响水力喷砂射孔切割破碎岩石的因素主要有流体参数、工作参数、砂料特性和岩石特性。流体参数和喷嘴直径直接影响喷射压力(或喷射速度),切割岩石深度与喷射压力成正比,且存在一个破裂门限压力。冲击角度和砂料体积分数是影响射孔效果的关键工作参数,最佳冲击角度可在80°左右取值。尽可能减小切割面的弯曲,增加垂直作用方向上的分力。应根据最大切割深度、喷嘴磨损以及成本等综合确定砂料体积分数。试验表明,砂料体积分数5%~10%为宜[9]。

硬度、粒度、类型和圆度等砂料特性是影响喷砂射孔的关键因素。硬度是指砂料抵抗冲击破碎的能力,要求是砂粒的“硬度”应高于储层岩石的硬度;砂料的粒度应以中等粒度(0.4~0.8 mm)为宜。对大多数砂料,有锐角的颗粒切割效果比球状颗粒好,对于石英砂,球状颗粒反而切深大。

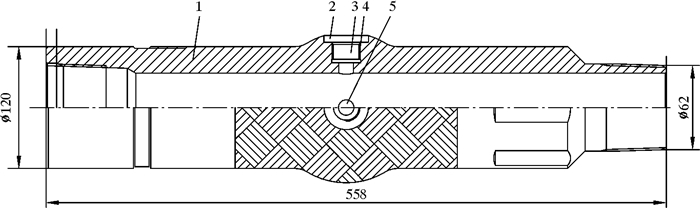

2 技术分析 2.1 新型超深井深穿透喷砂射孔工具研制现有喷砂射孔工具存在孔眼与储层接触面积不足、工具冲蚀严重、反射流影响喷射效果以及易砂卡等问题。为改善喷砂射孔工艺效果,减少作业事故,针对常规喷枪存在的不足,笔者基于高压水射流原理和磨料射流理论研发了一种超深井水力喷砂射孔工具,水力喷射工具主要由本体、压帽、喷嘴、密封圈和丝堵等组成。通过喷嘴,将压力能转化为动能,高速射流携带磨料切割套管和地层,在地层中形成纺锤形射孔孔眼。其结构图如图 1所示。基本参数为:工具通径62 mm,最大外径143 mm,总长558 mm,抗拉强度658 kN,抗外压强度78 MPa,抗内压强度83 MPa,喷嘴直径6.3 mm,最高工作压力500 MPa,最高工作温度150 ℃。

|

| 1—本体;2—压帽;3—喷嘴;4—密封圈;5—丝堵。 图 1 深穿透喷砂射孔工具结构图 Fig.1 Structural schematic of the deep penetration sandblasting perforating tool |

研制的新型超深井深穿透喷砂射孔工具有5大创新点:

(1) 工具本体上有3个喷嘴,相邻喷嘴夹角120°,增大了孔眼与储层的接触面积。

(2) 3个喷嘴中一个喷嘴带5°倾斜,其余两个喷嘴中心线均与工具轴线垂直,解决了常规喷枪喷嘴与喷枪法线方向重合、阻挡后续射流的问题,增大了射孔穿深。

(3) 喷嘴附近工具表面合金化处理,将喷枪材质35CrMo优化为碳化钨,硬度72~75 HRC,提高了25 HRC,提高了喷嘴的抗冲蚀能力。

(4) 可根据地质需求灵活组配工具,工具数量和喷嘴数量均可调。

(5) 该射孔工具可与注水、注气、酸化、加砂压裂、酸压等工艺配套使用,可实现工艺效果最大化。

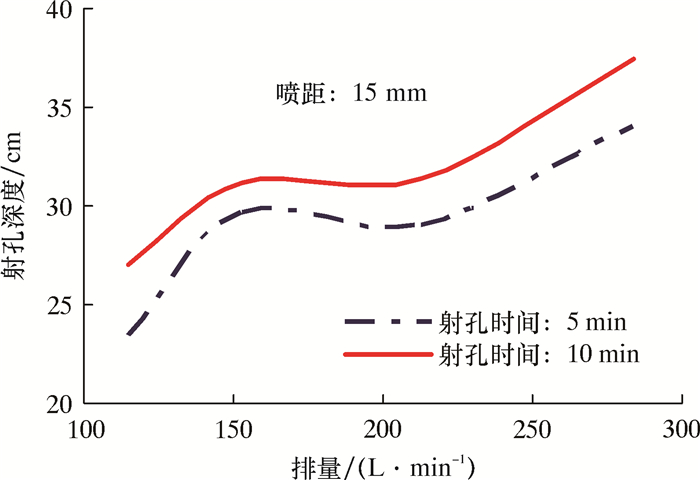

2.2 新型深穿透喷砂射孔工具射孔深度试验在射流压力和喷距相同的条件下,改变射流排量(喷嘴直径)和射孔时间,在同一种水泥岩样上做射孔试验,结果如图 2所示。由图 2可知,随排量增加,射孔深度显著增加,说明在压力一定的情况下,增加排量也能够提高射孔深度。因此,现场水力喷砂射孔施工时可以通过增加排量来增大射孔深度。当前喷砂射孔工具单喷嘴排量最高达到300 L/min,而新研制的深穿透喷砂射孔工具的单喷嘴排量在500~700 L/min。由单喷嘴排量和射孔深度的趋势图可以预计深穿透喷砂射孔工具射孔深度可增加20%~30%。

|

| 图 2 新型深穿透喷砂射孔工具射孔深度与排量关系曲线 Fig.2 Effect of displacement on the perforation depth of the novel deep penetration sandblasting perforating tool |

2.3 深穿透喷砂射孔水射流破岩仿真

应用ANSYS的LS-DYNA流固耦合分析模块,对高压水射流破岩过程进行了仿真分析。LS-DYNA流固耦合分析模块的主要功能是模拟流固介质之间的相互作用,固体在流体载荷作用下会产生变形或运动,固体变形或运动又反过来影响流体运动,从而改变各自载荷的分布和大小[10-11]。

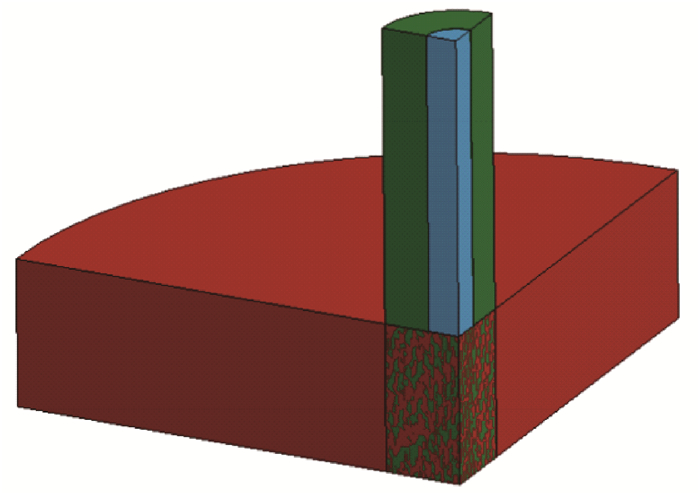

多物质ALE法的计算网格不再固定,也不依附于流体质点,可相对坐标系做任意运动[12]。故岩石取拉格朗日法单元,水和空气取多物质ALE单元,岩石和水之间选择流固耦合连接,通过失效应变考虑材料的失效。有限元模型如图 3所示。

|

| 图 3 喷砂射孔LS-DYNA有限元模型 Fig.3 LS-DYNA finite element model of the sandblasting perforation |

岩石形状为圆柱体,半径为2.0 m,高为0.8 m,在模型中心区域加密网格,计算岩石破碎。欧拉域网格形状亦为圆柱体,半径为0.8 m,高2.4 m,采用ANSYS/LS-DYNA中的Solid164实体单元。欧拉网格和拉格朗日网格重叠,总计256 078个网格,217 998个单元。

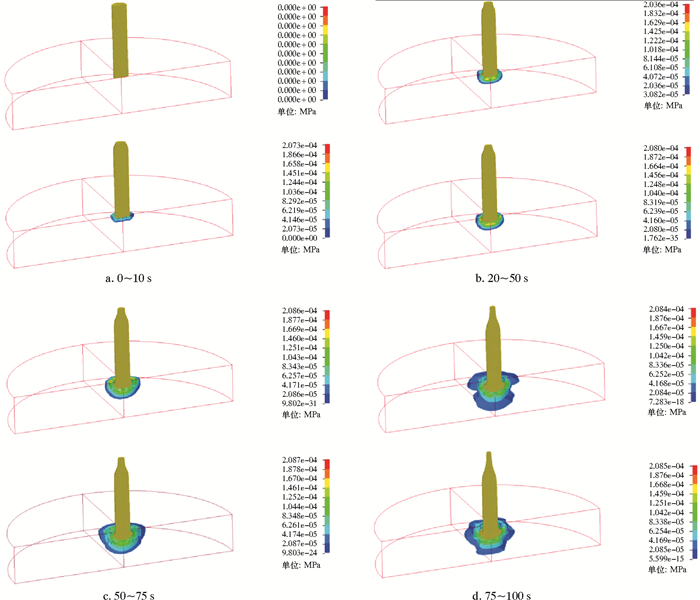

水射流破岩过程如图 4所示。由图 4可知,应力云图区域逐渐增大形态不断扩展,表明高压携砂水流经过泵车加压,通过管或连续管被送至井下,再通过喷射工具达到高速射出后,在100 s后高压水流射至岩石内部1.2 cm。此次仿真计算明确了喷嘴射流流场与岩石的相互作用机理,可为高压水射流破岩提供理论依据。

|

| 图 4 水射流破岩过程图 Fig.4 Rock breaking process of water jet |

3 施工工艺参数优化

根据水射流理论,砂的质量浓度对施工泵压的影响不大,在喷嘴尺寸确定的情况下,排量是影响施工泵压的主要因素。喷砂射孔砂比经验值为6%~8%[13],取中间值7%,确定砂的质量浓度为125 kg/m3,计算出不同排量对应的施工参数。其中,西北油田石油工程研究院根据多年施工经验以及利用新型超深井深穿透喷砂射孔工具施工的经验及试验数据,总结出不同管柱及液体黏度下的摩阻工程计算方法,以及排量与喷射速度、节流压差、泵压之间的关系曲线。

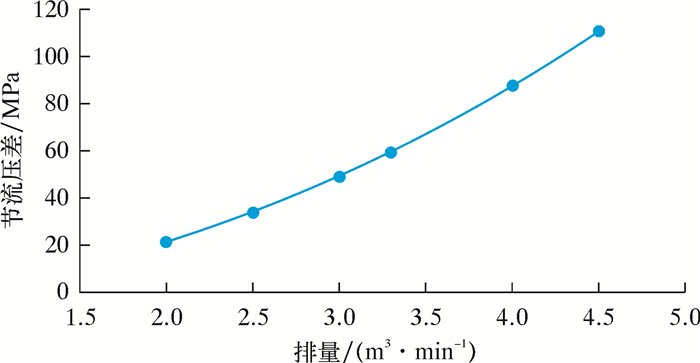

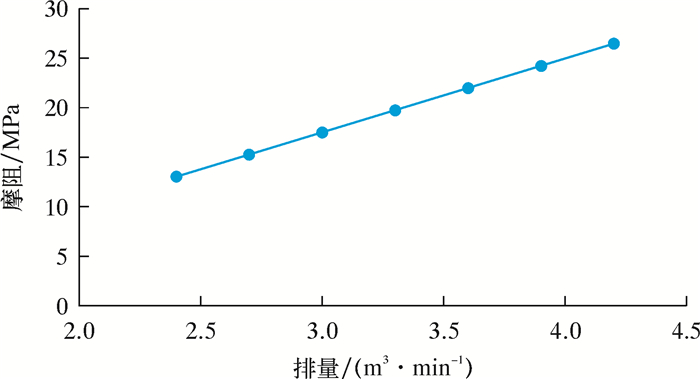

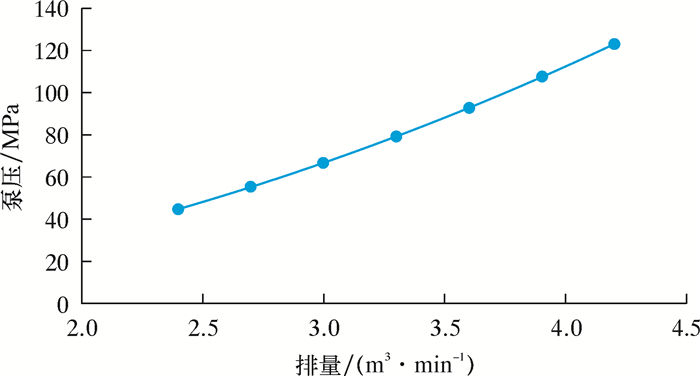

喷速与排量的关系如图 5所示。由图 5可以计算不同单喷嘴排量下对应的喷射速度,单喷嘴排量在400~700 L/min时喷射速度≥220 m/s,排量550 L/min对应的喷速为294.2 m/s。节流压差与排量的关系如图 6所示。由图 6可计算不同排量对应的节流压差。排量3.3 m3/min对应的节流压差为59.61 MPa。摩阻与排量的关系如图 7所示。由图 7可计算不同排量对应的摩阻。排量3.3 m3/min对应的摩阻为19.78 MPa。泵压与排量的关系曲线如图 8所示。由图 8可计算不同排量对应的泵压。排量3.3 m3/min对应的泵压为79.39 MPa。井口额定工作压力105 MPa,按照井口装置安全工作压力80%计算得到施工最高泵压为84 MPa。考虑砂堵等异常情况,为确保施工压力在安全范围内,通过排量泵压曲线,选取施工最大排量为3.3 m3/min,从而选取单喷嘴排量为550 L/min,喷射速度为294.2 m/s,井口泵压为79.39 MPa。

|

| 图 5 喷速与排量的关系曲线 Fig.5 Effect of displacement on jet velocity |

|

| 图 6 节流压差与排量的关系曲线 Fig.6 Effect of displacement on choke pressure difference |

|

| 图 7 摩阻与排量的关系曲线 Fig.7 Effect of displacement on friction |

|

| 图 8 泵压与排量的关系曲线 Fig.8 Effect of displacement on pump pressure |

4 现场应用

2018年6月,使用研制的新型超深井深穿透喷砂射孔工具进行现场施工,采用ø88.9 mm(3.5 in)油管+液压丢手器+水力锚+喷射工具+油管短节+单流阀+油管短节+斜尖的管柱组合对TK943井4 594~4 597 m井段进行喷砂射孔施工。施工后管柱顺利起出并转抽生产,开井至今,该井恢复正常生产,结果如图 9所示,含水体积分数从99.6%下降至1.4%,日产油8.3 t,累计增油600 t。

|

| 图 9 TK943井生产关键参数曲线 Fig.9 Key production parameter curve of the Well TK943 |

使用研制的新型超深井深穿透喷砂射孔工具进行现场施工,结合大量的现场实测数据和施工工艺,得到以下认识。

(1) 接触面积方面:超深井深穿透喷砂射孔完井工艺增加了孔眼与储层的接触面积,是常规射孔完井的20倍。同时,该工艺无压实带污染的情况。

(2) 管柱设计方面:①单流阀实现正注时流体只能从喷嘴进入地层,同时保证井控安全;②液压丢手为管柱卡埋留后手,有备无患;③防砂水力锚确保施工期间喷枪不移动,保证喷射效果。

(3) 防止砂卡方面:①喷砂射孔之后紧跟一个油管容积的顶替液,将含砂液冲高,防止砂卡;②顶替之后进行大排量反循环洗井,让含砂液尽可能处于流动状态,防止含砂液静止后石英砂沉降;③大排量反洗之后紧跟上提管柱至直井段,再上提管柱至第二喷射段,防止卡埋管柱。

(4) 井筒作业方面:铣锥处理井筒、刮管和模拟通井,三趟井筒作业钻具实现井筒通畅,确保完井管柱顺利下入。

5 结论(1) 喷嘴附近工具表面合金化处理,将喷枪材质35CrMo优化为碳化钨,硬度72~75 HRC,提高了25 HRC,提高了喷嘴的抗冲蚀能力。

(2) 3个喷嘴中一个喷嘴带5°倾斜,其余两个喷嘴中心线均与工具轴线垂直,克服了常规喷枪喷嘴与喷枪法线方向重合、阻挡后续射流的问题,增大了射孔穿深。

(3) 喷砂射孔后紧跟顶替液,冲高含砂液,顶替之后进行大排量反循环洗井,使含砂液处于流动状态,防止沉降,有效降低了砂卡概率。

(4) 该工具在塔河油田获得成功应用,日产油从0.8 t提高到6.7 t。按照单喷嘴排量与喷射穿深的关系,预测穿深增加了30%,深穿透效果显著。

| [1] |

李根生, 黄中伟, 田守嶒, 等. 水力喷射压裂理论与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2011. LI G S, HUANG Z W, TIAN S C, et al. Theory and application of hydraulic jet fracturing[M]. Beijing: Science Press, 2011. |

| [2] |

李根生, 沈忠厚. 高压水射流理论及其在石油工程中应用研究进展[J]. 石油勘探与开发, 2005, 32(1): 96-99. LI G S, SHEN Z H. Advances in researches and applications of water jet theory in petroleum engineering[J]. Petroleum Exploration and Development, 2005, 32(1): 96-99. DOI:10.3321/j.issn:1000-0747.2005.01.026 |

| [3] |

袁玉, 赵金, 曹立虎, 等. 水力喷砂射孔技术在煤层气开发中的应用[J]. 煤炭科学技术, 2016, 44(5): 68-73. YUAN Y, ZHAO J, CAO L H, et al. Application of hydraulic sand jetting perforation to coalbed methane development[J]. Coal Science and Technology, 2016, 44(5): 68-73. |

| [4] |

欧阳梦迪.水力喷砂射孔喷嘴的优化设计及实验研究[D].重庆: 重庆大学, 2014. OUYANG M D. Optimum design and experiments on hydraulic sandblasting perforation nozzle[D]. Chongqing: Chongqing University, 2014. |

| [5] |

钱国全, 储明来, 陈碧波. 水力喷射压裂工具存在问题及完善[J]. 石油化工应用, 2016, 35(1): 27-29. QIAN G Q, CHU M L, CHEN B B. Problems and improvement of hydraulic jet fracturing tools[J]. Petrochemical Industry Applications, 2016, 35(1): 27-29. DOI:10.3969/j.issn.1673-5285.2016.01.007 |

| [6] |

熊建华, 李根生, 黄中伟, 等. 高压水射流深穿透射孔试验研究[J]. 流体机械, 2011, 39(5): 1-4. XIONG J H, LI G S, HUANG Z W, et al. Field experimental of hydraulic deep penetration technology[J]. Fluid Mechinery, 2011, 39(5): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1005-0329.2011.05.001 |

| [7] |

HORIKOSHI Y, KUBOKI T, MURATA M, et al. Die design for deep drawing with high-pressured water jet utilizing computer fluid dynamics based on Reynolds' equation[J]. Journal of Materials Processing Tech, 2015, 218: 99-106. DOI:10.1016/j.jmatprotec.2014.11.041 |

| [8] |

宫俊峰, 黄中伟, 李根生, 等. 水力喷砂射孔辅助压裂填砂机理与现场试验[J]. 石油天然气学报, 2007, 29(4): 136-139. GONG J F, HUANG Z W, LI G S, et al. Mechanism and field test of hydraulic sandblasting perforation assisted fracturing sand filling[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2007, 29(4): 136-139. |

| [9] |

李根生, 马加计, 沈晓明, 等. 高压水射流处理地层的机理及试验[J]. 石油学报, 1998, 19(1): 106-109. LI G S, MA J J, SHEN X M, et al. Mechanism and experiment of high pressure water jet treatment of stratum[J]. Acta Petrolei Sinica, 1998, 19(1): 106-109. |

| [10] |

张宏, 邱杰, 刘新生, 等. 水力喷射压裂技术在河南油田水平井的应用[J]. 石油地质与工程, 2011, 25(5): 99-101. ZHANG H, QIU J, LIU X S, et al. Application of hydraulic jet fracturing technology in horizontal wells of Henan Oilfield[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2011, 25(5): 99-101. |

| [11] |

吴欣袁, 练章华, 江文, 等. 多分支井连接段有限元流固耦合建模与分析[J]. 石油机械, 2011, 39(12): 28-31. WU X Y, LIAN Z H, JIANG W, et al. The fluid-solid coupling modelling and analysis of the connecting section in multilateral wells[J]. China Petroleum Machinery, 2011, 39(12): 28-31. |

| [12] |

MARONGIU J C, LEBOEUF F, CARO J, et al. Free surface flows simulations in Pelton turbines using an hybrid SPH-ALE method[J]. Journal of Hydraulic Research, 2010, 48(S1): 40-49. |

| [13] |

汪志明, 魏建光, 王小秋. 水平井射孔参数分段组合优化模型[J]. 石油勘探与开发, 2008, 35(6): 725-730. WANG Z M, WEI J G, WANG X Q. Sectional combination optimization model of horizontal well perforating parameters[J]. Petroleum Exploration and Development, 2008, 35(6): 725-730. |