2. 中国石油技术开发有限公司;

3. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室

2. China Petroleum Technology Development Company;

3. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting, China University of Petroleum(Beijing

0 引言

地热作为清洁可再生能源,逐步成为能源开发热点[1-5]。地热资源储量丰富,且大多储存在地表 3 000 m以下的干热岩中[6]。但干热岩中高硬度的花岗岩破碎困难[7-8],限制了地热的高效钻井,制约了地热能源的开发。因此,亟需开发一种有效的钻井方法以提高地热钻井速率。

热裂解钻井是一种适合硬地层钻井的新方法[9],其钻井流程和机理为:将燃料和氧气注入到反应室内,使其燃烧产生高温火焰并作用在岩石表面,在岩石表面产生不均匀的应力场,进而形成微裂纹,在持续的高温火焰作用下,微裂纹延伸[10],最终导致岩石破碎。与传统的旋转钻井方法相比,热裂解钻井有两大优点:①在花岗岩地层钻井中机械钻速高于旋转钻井[11-12];②由于其非接触钻井的特性,热裂解钻井减少了工具的磨损[12]。前人对热裂解钻井的研究主要集中于火焰特征[13-15]和破岩试验[16-18],同时也开展了部分现场试验[19-20]。但从调研结果来看,在高压高速条件下热裂解钻井的机理仍不明晰。因此,本文设计了一种用于热裂解钻井研究的新型室内试验装置。采用该装置可在高围压条件下开展热裂解试验,以研究热裂解钻井过程中的火焰特征及破岩机理,有助于进一步揭示热裂解钻井机理,为热裂解钻井的现场应用提供指导。

1 装置功能 1.1 火焰测量热裂解钻井过程中的火焰特性是影响热裂解破岩的重要因素。当岩石表面的温度和热通量达到其临界值时,岩石破碎。通过对火焰特性的研究有助于优化火焰间隔距离、燃料和氧气的比例,最终提高反应效率和钻井速度。该装置可以测量反应室内及不同火焰距离处的温度,同时获得反应室中的压力和不同火焰间隔距离下的冲击压力。所有测量数据均通过计算机收集、存储并处理,火焰形状也可以通过摄像机捕获。

1.2 破岩试验实验室规模的破岩试验也是开展热裂解钻井研究的重要手段。通过破岩试验,可以得到热裂解钻井形成的钻孔形貌和剥落碎片,有助于分析热裂解破岩机理。同时,热裂解钻井对地层的适应性也可以通过对比试验后不同岩样的破岩效果进行评价。岩样中的温度可以通过嵌入到岩样内部的热电偶进行测量。从反应室出口到岩石表面的距离可以自由调节,并且破岩过程可由摄像机记录。

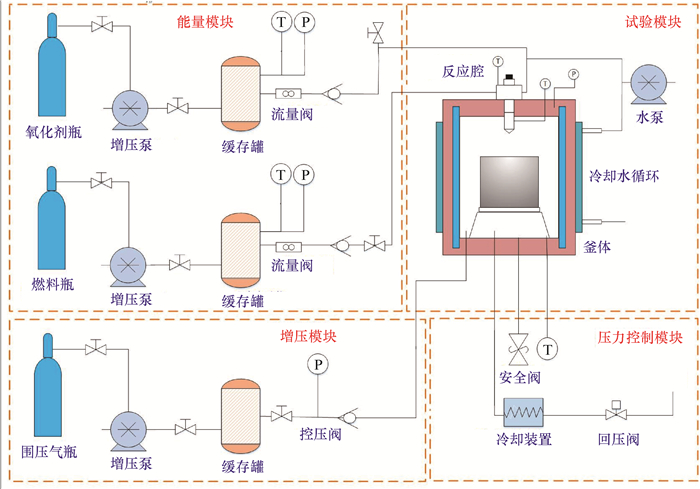

2 热裂解试验装置设计热裂解试验装置由能量模块、增压模块、试验模块和压力控制模块组成,装置流程见图 1。

|

| 图 1 热裂解试验装置流程图 Fig.1 Flow chart of the thermal spallation test device |

试验流程为:先通过能量模块将燃料和氧化剂注入燃烧室并引燃,再对火焰和岩样进行分析。增压模块为釜体提供高环境压力,压力控制模块可防止釜体中的压力过高。

2.1 能量模块能量模块主要由油箱、氧化罐、增压泵、高压储罐和流量计组成。将甲烷作为燃料,氧气或氮氧混合物作为氧化剂。通过调节氮氧比来控制反应室中的燃烧程度,因为较高的氮氧比可使反应更强烈。高压储存容器用于储存燃料和氧化剂,其最大压力为50 MPa,釜体工作压力为23~25 MPa。高压储存容器与釜体之间存在压差,以确保将燃料和氧化剂顺利注入釜体。从储存容器到釜体的流速用质量流量计测量。

2.2 试验模块试验模块是该装置的关键模块,可以用于研究火焰形状、燃烧过程和破岩状况等。燃料和氧化剂在反应室内剧烈反应产生高温而形成高温射流,高温射流作用于测温板或岩石表面。在测温板的不同位置嵌入5~9个热电偶,可获得不同位置的温度,以进行火焰特性研究。若开展岩石破碎机理研究,则将高温射流直接作用在岩石样品表面。在试验前或试验中,可以调节从反应室出口到岩石表面或测温板的距离,以研究不同火焰间隔距离的特性,可以通过釜体上的观察窗观察或记录试验过程。冷却水通过水泵加到反应釜内壁的冷却盘管中,用于冷却反应釜体,防止其在高温下损坏。

2.3 增压模块增压模块主要由气瓶、增压泵和储存容器组成。在试验中,空气或氮气用于增加釜体的压力,其最大压力为50 MPa。试验前,通过增压泵将空气或氮气泵送到高压储存容器中,使储存容器中的压力达到35 MPa。如果釜体中需要增压,则可以打开增压模块和试验模块之间的控制阀向釜体增加压力,同时空气或氮气也能被继续注入到高压储存容器中,以保持储存容器中的高压状态。

2.4 压力控制模块压力控制模块主要由安全阀、冷却设备以及背压阀组成。当釜体中的压力超过临界压力时,安全阀会自动打开,避免压力过高产生危险。在试验过程中,临界压力通常设置为25~30 MPa。冷却设备用于冷却试验后釜体内的高温气体,止回阀用于防止气体回流。

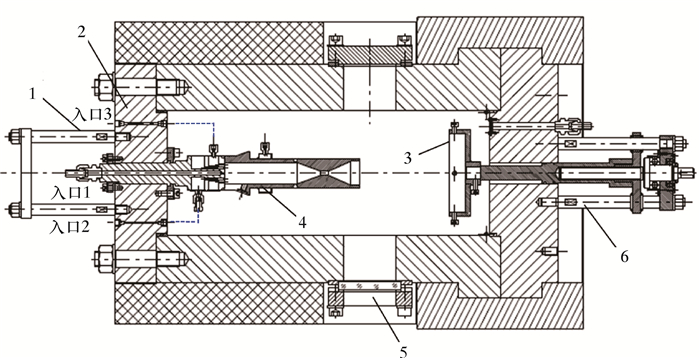

3 关键设备 3.1 测试釜测试釜主要包括6个重要部件,其结构如图 2所示。提升装置可在试验前、后提升釜体盖,反应室用于产生高温流体。燃料和氧化剂分别从入口1和入口2注入,入口2和反应室之间的连接如图 2中的蓝色虚线所示。若需要水热火焰,则可以通过入口3注入清水,入口3与反应室之间的连接也用蓝色虚线表示。可视窗用于观察火焰或岩石样品在试验过程中的变化。测温板或核心控制单元连接到距离调节装置上,可以在试验过程中调整其间隔距离。釜体的最大设计压力为50 MPa,为避免釜体发生故障,在试验过程中需向釜体内壁进行周期性注水循环。

|

| 1—升降装置; 2—釜体盖; 3—核心控制单元; 4—反应室; 5—可视窗; 6—距离调节装置。 图 2 测试釜结构示意图 Fig.2 Structural schematic of the test kettle |

3.2 反应室

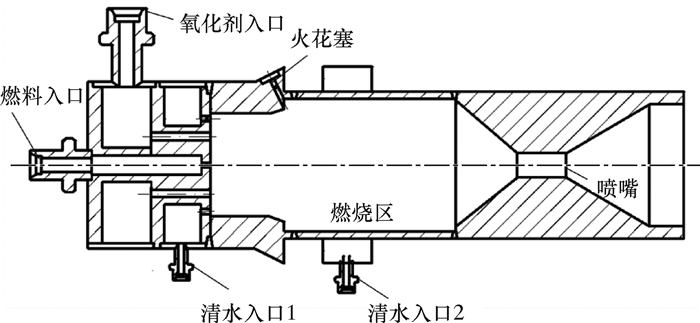

图 3为反应室结构示意图。反应室内径为30 mm,喷嘴直径为6~8 mm。燃料和氧化剂在燃烧区内充分燃烧后形成的高温介质从喷嘴高速喷出。冷水通过入口1和入口2注入,入口1注入的冷水用于冷却反应室,入口2注入的冷水用于冷却腔室的外壁。当环境压力和温度达到超临界点(压力22.4 MPa,温度647.15 K)时,在反应室中产生水热火焰。

|

| 图 3 反应室结构示意图 Fig.3 Structural schematic of the reaction chamber |

4 试验及分析 4.1 火焰特征

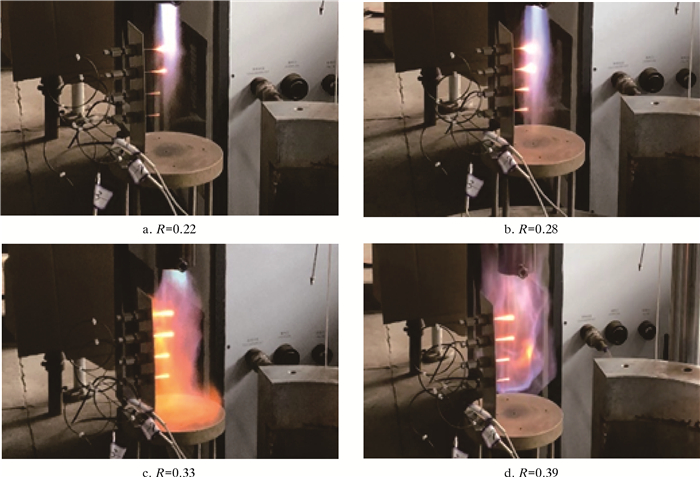

图 4为该试验装置产生的火焰。图 4中,R表示燃料和氧化剂的流量比。在该试验中,将甲烷和混合气体(体积分数60%的氧气和体积分数40%的氮气)分别作为燃料和氧化剂。混合气体的流速固定为45 L/min,将甲烷气体流量逐渐增加,调节流量比分别为0.22、0.28、0.33和0.39,此时对应的甲烷流量分别为10.0、12.5、15.0和17.5 L/min。随着甲烷气体所占比例的增加,甲烷和混合气体的反应经历了一个氧化剂过量到燃料过量的变化过程。在距离喷嘴出口6、9、12和15 cm处安装4个热电偶,用来采集不同位置的火焰温度。固定氧化剂的流量,可以看到,当燃料流速增加时,火焰喷射距离变长,并且喷射状态发生改变。这是因为该过程经历了氧化剂过量到燃料过量的变化,甲烷和混合气体的总体流量随着甲烷气体的增加而增加,使得火焰喷射距离增加。另外,随着甲烷气体的增加,在距离喷嘴较近位置的氧化剂不能保证所有燃料充分燃烧,使得部分燃料在距离喷嘴较远的位置与外来的氧化剂反应,这也增加了热力射流的火焰长度。然而外来氧化剂并没有为甲烷的燃烧提供足够的、纯净的氧气,因此外围甲烷燃烧的剧烈程度明显减轻,这也使得火焰的形态发生了明显改变。当流量比大于0.39时,甲烷和混合气体的反应效果从热力射流变成了单纯的火焰。通过对比不同流量比下的喷射状态,认为最佳流量比为0.22~0.28。

|

| 图 4 试验装置产生的火焰 Fig.4 Flame produced by the test device |

4.2 破岩试验

采用该试验系统开展高温冲击作用下砂岩破碎过程研究。所采用的砂岩岩样尺寸为100 mm×100 mm×100 mm。

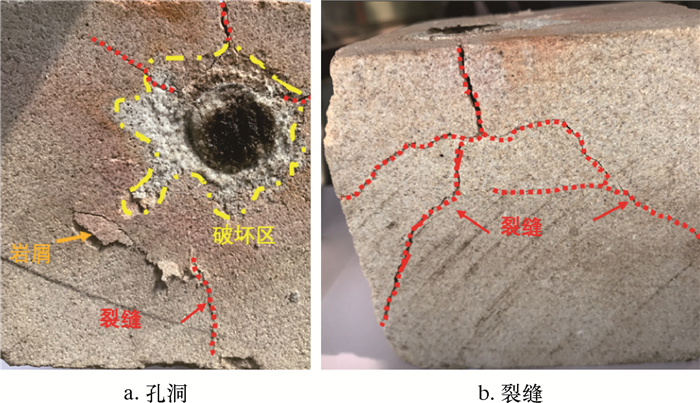

试验过程如下:首先将岩样放置于岩样夹持装置上,调整反应腔到岩样的距离,然后将釜体安装好开始增压到指定压力并点火,采集对应的温度和压力。在5 MPa的围压下,研究了砂岩样品的孔洞和裂缝,结果如图 5所示。破碎区域用黄色虚线表示,裂纹用红色虚线表示。由于反应室的温度过高,所以在破碎区域可以观察到岩石的熔化,同时可以在图 5a中观察到片状的剥落,热剥落后产生长裂缝。

|

| 图 5 热裂解后试验岩样表面状态 Fig.5 Surface state of the test rock sample after thermal spallation |

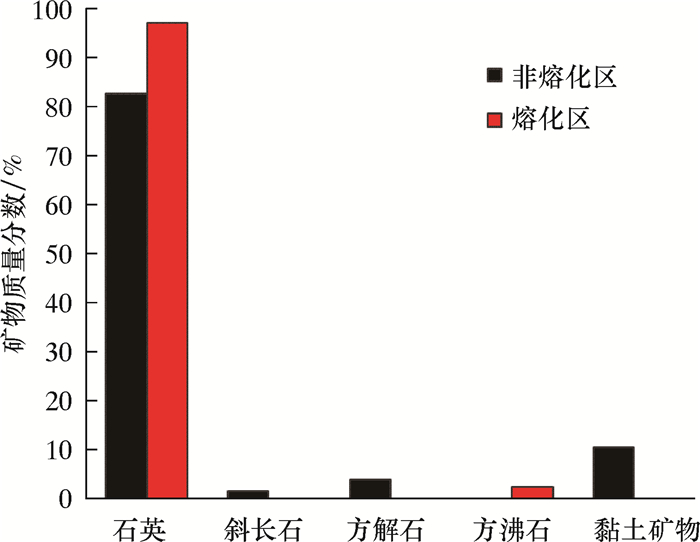

在砂岩表面熔化区和非熔化区选取典型位置,分析岩石矿物成分,结果如图 6所示。图 6中,黑色表示非熔化区矿物成分,红色表示熔化区矿物成分。从图 6可见,非熔化区矿物种类较多,有石英、斜长石、方解石和黏土矿物,而熔化区矿物成分较少,只有石英和方沸石。非熔化区和熔化区的石英含量都最高,占比都在80%以上。相比于非熔化区,熔化区的石英含量更高,这也表明石英是控制熔化的关键矿物。

|

| 图 6 砂岩岩样不同区域矿物质量分数 Fig.6 Mineral mass fraction of different zones of sandstone rock sample |

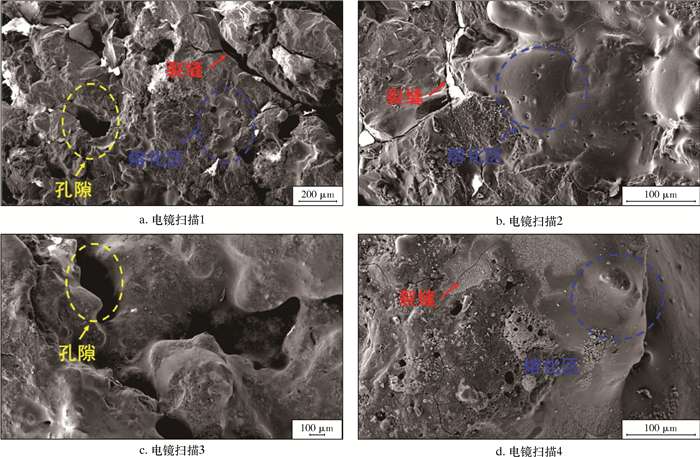

为了进一步分析高温冲击作用下岩石内部损伤与破碎形态,在冲击作用区域选取典型位置,进行电镜扫描分析,结果如图 7所示。

|

| 图 7 高温冲击作用后岩石电镜扫描结果 Fig.7 SEM results of rock sample after high temperature impact |

由图 7可知,在高温冲击作用下,破坏区边缘既存在热应力诱导形成的裂缝,也存在高温作用形成的熔化区。同时,在图 7a和图 7b中也可以观察到由于高温导致的熔化现象。图 7c和图 7d表示冲击区的中心区域,由于中心区域温度较高,所以选取的位置整体都发生了熔化。在图 7c所示区域可以观察到熔化和砂岩孔隙。在图 7d所示区域可以观察到裂缝,但裂缝的宽度小于图 7a中裂缝宽度。这表明当砂岩发生熔化时,对热裂解过程有一定的抑制作用。

5 结论(1) 热裂解试验装置包括能量系统、增压模块、试验模块和压力控制模块,该装置可以实现与地层条件相似的高压环境下的热裂解。

(2) 当燃料流速增加时,喷射的长度变得越来越长,并且喷射状态发生改变,燃料与氧气的最佳比值为0.22~0.28。

(3) 非熔化区矿物成分有石英、斜长石、方解石、黏土矿物,熔化区矿物成分有石英和方沸石。相比于非熔化区,熔化区的石英含量更高,这也表明石英是控制熔化的关键矿物。

(4) 在破坏区边缘既存在热应力诱导形成的裂缝,也存在高温作用形成的熔化区。由于破坏区的中心区域温度较高,所以选取的位置整体都发生了熔化。

| [1] |

刘伟莉, 马庆涛, 付怀刚. 干热岩地热开发钻井技术难点与对策[J]. 石油机械, 2015, 43(8): 11-15. LIU W L, MA Q T, FU H G. Drilling difficulties and solutions for hot dry rock geothermal development[J]. China Petroleum Machinery, 2015, 43(8): 11-15. |

| [2] |

汪集旸, 胡圣标, 庞忠和, 等. 中国大陆干热岩地热资源潜力评估[J]. 科技导报, 2012, 30(32): 25-31. WANG J Y, HU S B, PANG Z H, et al. Estimate ofgeothermal resources potential for hot dry rock in the continental Area of China[J]. Science & Technology Review, 2012, 30(32): 25-31. DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2012.32.002 |

| [3] |

许天福, 张延军, 曾昭发, 等. 增强型地热系统(干热岩)开发技术进展[J]. 科技导报, 2012, 30(32): 42-45. XU T F, ZHANG Y J, ZENG Z F, et al. Technology progress in an enhanced geothermal system (hot dry rock)[J]. Science & Technology Review, 2012, 30(32): 42-45. DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2012.32.004 |

| [4] |

SHI Y, SONG X Z, LI G S, et al. Numerical investigation on the reservoir heat production capacity of a downhole heat exchanger geothermal system[J]. Geothermics, 2018, 72: 163-169. DOI:10.1016/j.geothermics.2017.11.007 |

| [5] |

王培义, 马鹏鹏, 张贤印, 等. 中低温地热井钻井完井工艺技术研究与实践[J]. 石油钻探技术, 2017, 45(4): 27-32. WANG P Y, MAP P, ZHANGX Y, et al. Drilling and completion technologies for of geothermal wells with medium and low temperatures[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2017, 45(4): 27-32. |

| [6] |

SONG X Z, SHI Y, LI G S, et al. Numerical simulation of heat extraction performance in enhanced geothermal system with multilateral wells[J]. Applied Energy, 2018, 218: 325-337. DOI:10.1016/j.apenergy.2018.02.172 |

| [7] |

李亚琛, 段晨阳, 郑秀华. 高温地热钻井的最佳实践[J]. 地质与勘探, 2016, 52(1): 173-181. LI Y C, DUAN C Y, ZHENG X H. Best practices for high-temperature geothermal drilling[J]. Geology and Exploration, 2016, 52(1): 173-181. |

| [8] |

郤保平, 赵金昌, 赵阳升, 等. 高温岩体地热钻井施工关键技术研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(11): 2234-2243. XI B P, ZHAO J C, ZHAO Y S, et al. Key technologies of hot dry rock drilling during construction[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(11): 2234-2243. |

| [9] |

STACEY R W, SANYAL S, POTTER J, et al. Effectiveness of selective borehole enlargement to improve flow performance of geothermal wells[J]. GRC Transactions, 2011, 35: 239-245. |

| [10] |

HU X D, SONG X Z, LI G S, et al. Ananalytical model to evaluate the heating conditions for drilling in hard rock using an innovative hydrothermal spallation method[J]. Applied Thermal Engineering, 2018, 142: 709-716. DOI:10.1016/j.applthermaleng.2018.07.043 |

| [11] |

TESTER J W, HERZOG H J, CHEN Z, et al. Prospects foruniversal geothermal energy from heat mining[J]. Science & Global Security, 1994, 5(1): 99-121. |

| [12] |

AUGUSTINE C, TESTER J W. Hydrothermal flames: from phenomenological experimental demonstrations to quantitative understanding[J]. The Journal of Supercritical Fluids, 2009, 47(3): 415-430. DOI:10.1016/j.supflu.2008.10.003 |

| [13] |

STATHOPOULOS P, NINCK K, VON ROHR P R. Hot-wire ignition of Ethanol-Oxygen hydrothermal flames[J]. Combustion and Flame, 2013, 160(11): 2386-2395. DOI:10.1016/j.combustflame.2013.05.006 |

| [14] |

ROTHENFLUH T, SCHULER M J, VON ROHR P R. Development of acalorimeter for heat flux measurements in impinging near-critical water jets confined by an annular wall[J]. The Journal of Supercritical Fluids, 2013, 73: 141-150. DOI:10.1016/j.supflu.2012.09.013 |

| [15] |

SCHULER M J, ROTHENFLUH T, VON ROHR P R. Numerical analysis of penetration lengths in submerged supercritical water jets[J]. The Journal of Supercritical Fluids, 2013, 82: 213-220. DOI:10.1016/j.supflu.2013.07.017 |

| [16] |

WALSH S D C, LOMOV I N, WIDEMAN T W, et al. Sizedependent spall aspect ratio and its effects in thermal spallation[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2014(70): 375-380. |

| [17] |

WILLIAMS R E, POTTER R M, MISKA S. Experiments in thermal spallation of various rocks[J]. Journal of Energy Resources Technology, 1996, 118: 2-8. DOI:10.1115/1.2792690 |

| [18] |

KANT M A, VON ROHR P R. Minimal required boundary conditions for the thermal spallation process of granitic rocks[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2016, 84: 177-186. DOI:10.1016/j.ijrmms.2015.12.009 |

| [19] |

POTTER R M, POTTER J M, WIDEMAN T W. Laboratory study and field demonstration of hydrothermal spallation drilling[J]. GRC Transactions, 2010, 34: 249-252. |

| [20] |

KANT M A, ROSSI E, DUSS J, et al. Demonstration of thermal borehole enlargement to facilitate controlled reservoir engineering for deep geothermal, oil or gas systems[J]. Applied Energy, 2018, 212: 1501-1509. DOI:10.1016/j.apenergy.2018.01.009 |