0 引言

胜利油田水驱油藏以陆相砂岩为主,存在开发层数多和层间差异大的特点[1]。目前累计动用储量38亿t,年产油量1 636万t,占油田总产量的68%,是实现油田稳产的基础。经过几十年的发展,油田整体已进入特高含水开发阶段[2]。平面上,注入水沿高渗透带长期冲刷,形成优势通道;纵向上,多年的强注强采放大了层间渗透率的差异,注入水单层突进严重[3]。此外,随着油田含水体积分数的升高,油相相对渗透率降低,水相相对渗透率升高,水油流度比加大[4]。这些因素进一步加剧了油藏非均质性,造成注入水低效甚至无效循环,严重影响水驱开发效果,同时剩余油空间分布更加零散,挖潜难度增大。

分层注采是提高非均质油藏动用程度和水驱效率的关键技术。数模及物模试验结果表明,分注分采比合注合采提高采收率3%~5%,并能有效抑制含水上升速度,扩大水驱波及体积,提高中低渗层动用程度[5]。“十二五”以来,胜利油田加大了对分层注水技术的攻关力度,创新形成了标准化精细分层管柱和测调一体化技术,年实施1 200井次以上,与投捞式测调相比大幅度提高了测调效率和精度,有效提高了水驱油藏的动用程度,水驱开发质量不断提升[6-7]。与2013年相比,分注率由32.7%提高到45.1%,层段合格率由73.4%提高到78.4%,自然递减率有效控制在10%以内。相比分层注水工艺,分层采油仍停留在较为初级的阶段,以卡封工艺为主。近年来研究形成了不动管柱液压控制换层采油[8-9]和抽油杆控制换层采油[10]两类技术,在不动用作业装备条件下实现换层采油,初步达到降低作业成本、控水增油及深化油藏认识目的。然而现有的分层注采工艺技术仍存在作业量大、效率低和灵活性差等问题[11],需要研究快速、高效的分层注采测控技术。而近年来油藏工程上提出的转流线、调流场以及注采耦合等改善水驱效果的调整方法,用现有的工艺技术实现存在工作量大和效率低的问题,同样也需要可靠、便捷的测控工艺技术[12]。

智能分层注采技术通过可靠地分层和高效的注采流量调控,可以实现室内对井下分层注采流量的远程控制,有效避免层间干扰、扩大水驱波及[13]。此外,该技术可以实时获取井下数据,用于油藏动态分析[14-15]。结合油藏数值模拟,能够实现注采协同优化,为进一步提高水驱效率和开发质量提供基础[16]。智能分层注采技术按照井下与地面信号传输方式的不同可以分为电缆传输和无线传输两种类型。无线传输技术成熟度与可靠性相对更高,同时工艺成本较低,推广应用前景更为广阔。

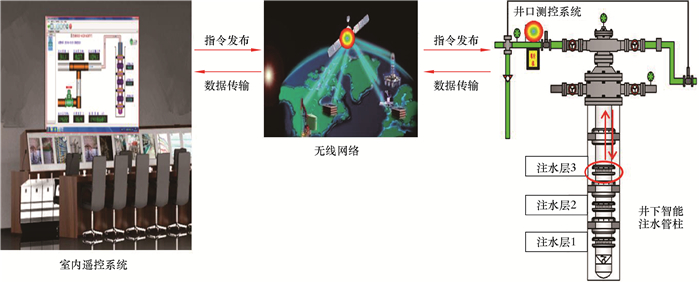

1 无线智能分注技术 1.1 系统组成无线智能分注系统由井下智能注水管柱、井口测控系统及室内遥控系统等组成,其组成示意图如图 1所示。

|

| 图 1 无线智能分注系统组成示意图 Fig.1 Wireless intelligent separate layer injection system |

1.2 工作原理

井下智能注水管柱上的多参数传感器实时采集各层流量和压力等参数,通过开关水嘴形成流量脉冲信号,以油管中的注入水为介质传输到井口测控系统,井口测控系统解码后再通过GPRS模块发射无线信号至室内遥控系统。通过地面分析井下数据,优化分层开关或配产制度,发送控制流量的命令,经由井口测控系统调节井下智能配水器的开度,实现精准、快速、高效的分层流量测控。

智能注水管柱是分层流量测控的执行机构,通过在井下设计层位安装智能配水器,层间用封隔器封隔,可以在不改变现有注水管柱结构的情况下,实现分注井单层流量的实时控制。井口测控装置为双向信号传递的中枢机构,一方面可以通过压力/流量脉冲载波与井下智能配水器之间进行信号传递,另一方面通过GPRS模块与室内遥控系统保持通信。室内遥控系统是控制终端,用于下达配水器开度指令,分析处理井下反馈数据。

无线智能分注技术主要包含以下4个方面:①分层:利用液控扩张式封隔器,实现可靠的精细分层,隔层2 m以上油层均可分开,最大分层层数可达6层。②测量:压差式流量计等精确采集井下分层压力和流量数据。③控制:高精度可调配水器高效、灵活地控制分层流量。④传输:利用压力脉冲载波实现井口向井下工具的指令传输,利用流量脉冲载波实现井下采集数据的上传,利用无线网络实现室内与井口的远程交互。

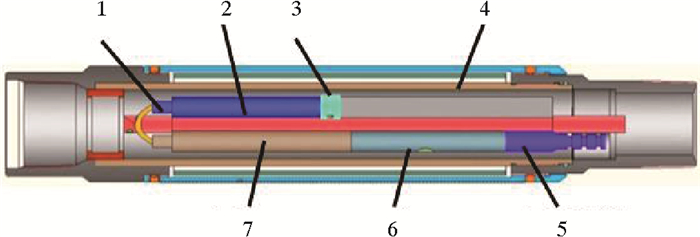

1.3 井下智能配水器井下智能注水管柱的核心装置是集流量、压力测试和信号处理、流量调节为一体的智能配水器。该装置主要由可调水嘴、电动机、压力传感器、数据存储器、检测电路和电池等构成,结构如图 2所示。

|

| 1—检测电路;2—数据存储器;3、5—压力传感器;4—电池;6—水嘴;7—电动机。 图 2 井下智能配水器结构图 Fig.2 Structural schematic of the downhole intelligent water distributor |

智能配水器可以通过压力传感器感受压力脉冲的变化,解码识别出指定小层及指令动作,控制电机轴转动进而调节水嘴开度。同时也可以监测井下压力、流量等参数,为水嘴开度调节提供比对依据。采集的井下数据记录在单片机上搭载的数据存储器中,需要时可通过开关水嘴形成流量载波反馈至地面。

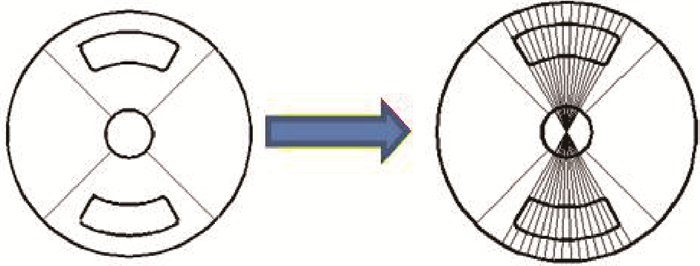

为了提高分层流量的控制精度,研制了一种新型叠片式可调水嘴(见图 3),开度可分为16大位,每位又可细分为5小位,折合7.54 mm2/大位,1.508 mm2/小位,满足分层配水和微动发送数据的需要。

|

| 图 3 细分开度的水嘴结构 Fig.3 Nozzle structure with precise opening |

配水器由一次性电池提供动力。为了尽量延长电池在井下的使用时间,配水器电路设计采用低能耗电路和双时钟单片机技术,使用寿命可达3 a。配水器在绝大多数时间内处于极低功耗休眠状态,仅行使监测配水器流量和采集存储井下数据的功能,电路耗电30 μA·h。当需要调节分层流量或上传井下数据时,由地面发送指令唤醒,启动脉冲压差需达到2 MPa/min,唤醒后电路耗电300 μA·h。

此外,考虑到配水器长期工作于井下高温环境中,选用24 A·h耐高温电池。将电池分别置于40、90和125 ℃的恒温箱中,使用万用表测量电流随时间的变化,显示120 ℃下日平均耗电7.5 mA·h,年电路及电池自身耗电11.4%。

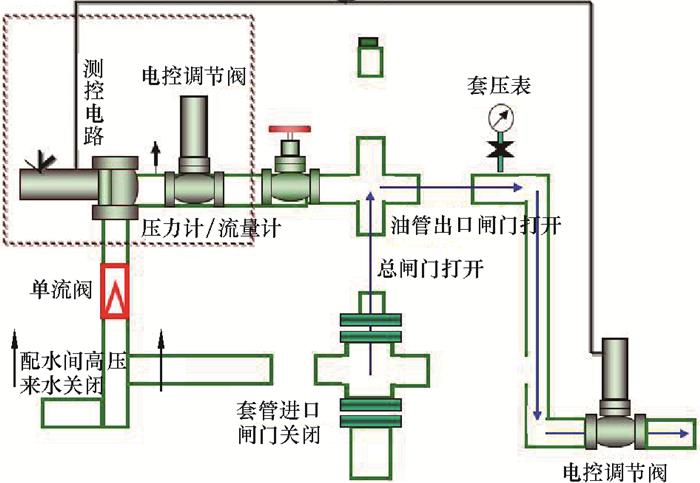

1.4 井口测控装置井口测控装置主要由测控电路、电控调节阀、压力计和流量计等组成,结构如图 4所示。测控电路装置通过Modbus协议接口实现井口所有电控设备的测量和控制,其搭载的GPRS模块可以通过无线网络与室内遥控系统进行数据交互。接收调控指令后,电控调节阀调节开度大小,产生压力脉冲载波,下传至井下智能配水器。

|

| 图 4 井口测控装置结构示意图 Fig.4 Structural schematic of wellhead measurement and control device |

压力传感器和超声波流量计等可实时监测井口压力和注水流量数据。为了便于拆卸和替换,提高装置的可维护性,整个井口测控系统采用模块化设计,保证全部子功能独立运行。模块间通过Modbus协议的RS485总线端口进行互联,在故障发生时可根据数据记录定位故障单元,便于维护人员对故障单元进行更换。

1.5 压力/流量脉冲载波信号传输技术井筒内注入水为连续相流体,压力场连续分布,因此可以通过施加压力扰动,产生附带地址和动作信息的可执行脉冲指令,实现地面控制装置对井下配水器的控制。配水器接收兆帕级别的压力信号,传输最大距离达3 500 m。地面压力脉冲被井下压力传感器接收并滤波后变为矩形波,根据波峰分布规律解调为二进制码,包含目标小层及分层流量等动作指令。井下数据上传时,由于开关配水器无法形成兆帕级的压力脉冲,难以屏蔽井下环境压力扰动影响,因此采取流量脉冲的传输方式代替压力脉冲将数据反馈到地面。

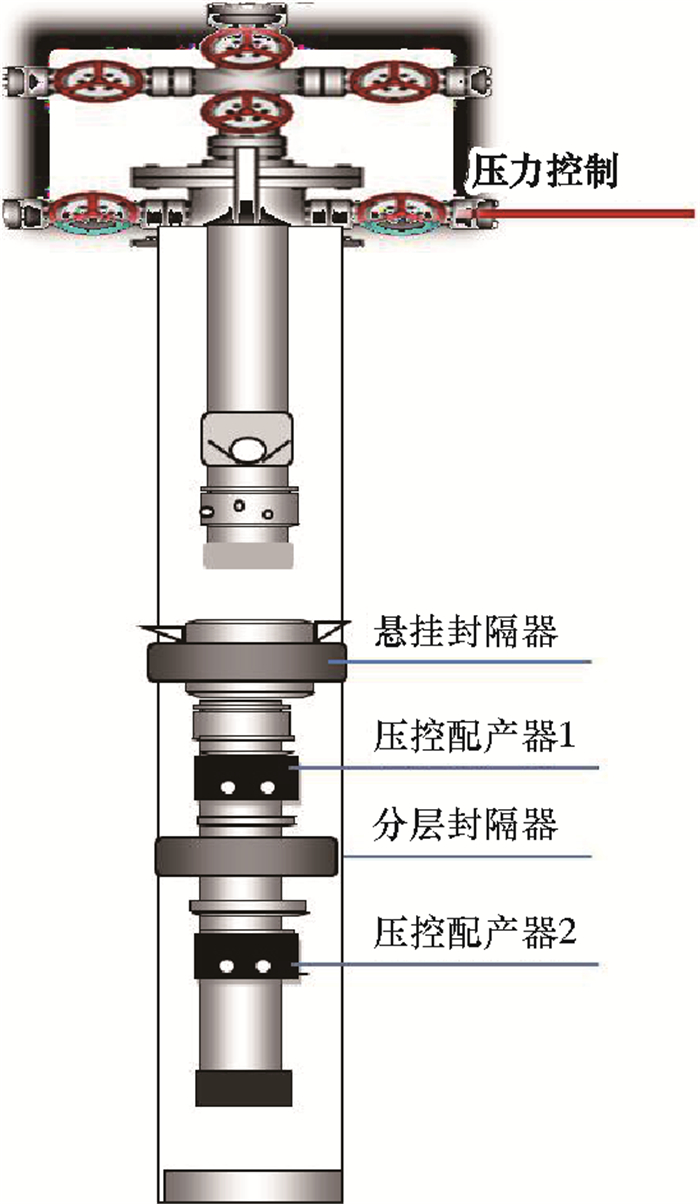

2 无线智能分采技术无线智能分采技术原理和系统组成与无线智能分注技术类似,关键工具为井下智能配产器与地面测控系统。图 5为无线智能分采井下管柱结构示意图。通过地面调节井下流量,进而调节阀嘴大小,控制分层产量,实现分采优化。

|

| 图 5 无线智能分采井下管柱结构 Fig.5 Wireless intelligent production string structure |

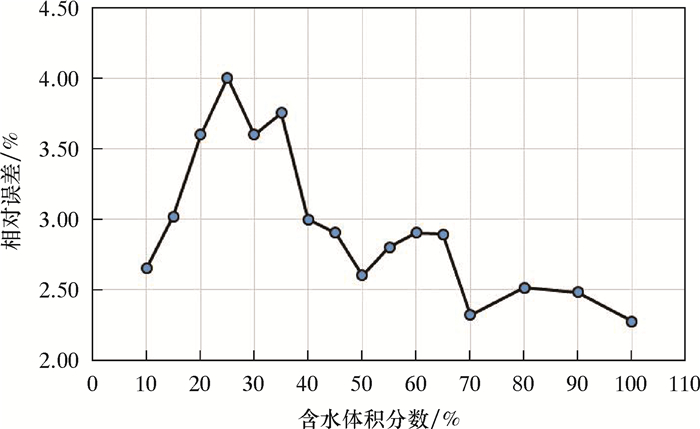

由于油管中流体为多相流,同时压力场分布并不连续。因此,无线智能分采与管柱技术的主要区别在于流量测试技术及井下智能测控装置的控制方式。设计采用井下涡街流量测试技术,测量油水两相或油气水三相流环境中的分层流量数据。针对设计的涡街流量计,测量不同含水体积分数下的液油两相流量,并与标准流量计测量值进行对比,二者差值即为相对误差。

试验设计流量为5~100 m3/d,对不同含水体积分数下各个流量的误差进行统计分析,计算平均相对误差,结果见图 6。试验结果表明:所设计的抗振动型油井涡街流量计测试范围为5~100 m3/d,平均相对误差为2.95%,达到设计要求。

|

| 图 6 测试相对误差曲线 Fig.6 Relative error curve of testing |

由于油管内压力场分布并不连续,井下智能配产器的控制方式主要有两种:一种是通过泵车从油套环空中加压,施加压力脉冲;另一种是下井前根据分采层段、分采制度和作业时间等,对压控配产器参数进行预置,下井后配产器自动执行。前者需要现场施工,后者更加简便易行。此外,同样由于油管内压力的不连续性,无法通过油嘴开关形成压力或流量脉冲将井下采集的数据回传至地面。

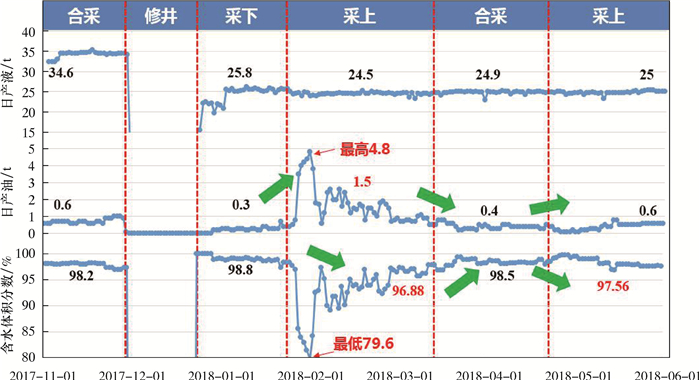

3 现场应用无线智能分采技术在辛34某井开展了现场试验,该井有上、下两个生产层段,合采生产,投产即高含水,常规方法无法判断高含水层位置。设计分2层智能分采,首先关上层采下层25 d,再全井生产5 d,之后关下层采上层25 d。生产曲线如图 7所示。

|

| 图 7 无线智能分采试验井历次配注变更 Fig.7 Changes of injection in test well for wireless intelligent separate layer injection and production |

通过前三步换层调整,重新认识油层,识别出下层为高含水层。之后调整生产方式为单采上层,调整后日产油由0.6 t一度提高到4.8 t,含水体积分数由98.2%下降到79.0%,控水增油效果显著。

无线智能分注技术能够高效、灵活地实现对井下分层流量的实时控制,免去了现场井下投捞测试和调配的工作量,同时工艺成本较低,尤其适用只需要“开”、“关”两种状态的注采耦合开发模式。目前该技术已可适用于井深≤3 500 m、井温≤120 ℃、套管内径≥100 mm、分层数≤6层的油水井中。该技术主要存在以下问题:①受电池寿命影响,有效期只有3 a;②后期控制需要泵车加压;③无线智能分采技术井下数据不能上传获取。

针对这些问题,后期需要在进一步提高智能分层注采技术可靠性与长效性的基础上,攻关无线智能分采井下数据上传技术,研究配套井下蓄能发电装置与高性能电池,扩展技术在防砂井与复杂井况下的适用范围,深化对分层界限和基于油藏模拟的配产配注优化理论与方法的研究。此外,需要同步加强对电缆传输智能分采技术的攻关研究,提高井下数据实时采集回传的便捷性,形成无线与有缆互为补充的混合应用模式。

4 结论(1) 针对现有的分层注采技术灵活性差,效率低,调配需要现场施工及工作量大的问题,研究了一种基于井下智能测控装置和压力/流量脉冲载波传输的无线智能分层注采技术,能够高效、灵活地实现对井下分层流量的实时控制,免去了现场井下投捞测试和调配的工作量。

(2) 高度集成化的井下智能配水器与智能配产器等核心工具,可以对井下流量和压力等生产参数进行实时测试与控制。

(3) 利用井筒连续相流体施加压力/流量扰动,产生附带地址和动作信息的可执行脉冲指令,实现井口与井下的双向无线信号传输。

(4) 无线智能分注技术工艺成本较低,尤其适用只需要“开”、“关”两种状态的注采耦合开发模式,但仍需进一步提高智能分层注采技术的可靠性与长效性。

| [1] |

王端平, 杨勇, 许坚, 等. 复杂断块油藏立体开发技术[J]. 油气地质与采收率, 2011, 18(5): 54-57. WANG D P, YANG Y, XU J, et al. Three-dimensional development techniques in complicated fault-block reservoir[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2011, 18(5): 54-57. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2011.05.015 |

| [2] |

邴绍献, 吴作舟, 侯春华, 等.胜利油田特高含水期改善水驱开发技术[C]//第二届全国油气田开发技术大会论文集.北海: 石油工业出版社, 2007. BING S S, WU Z Z, HOU C H, et al. Water flooding technology during ultra-high water cut stage in Shengli Oilfield[C]//Proceedings of the Second National Oil and Gas Development Technology Conference. Beihai: Petroleum Industry Press, 2007. |

| [3] |

朱丽红, 杜庆龙, 姜雪岩, 等. 陆相多层砂岩油藏特高含水期三大矛盾特征及对策[J]. 石油学报, 2015, 36(2): 210-216. ZHU L H, DU Q L, JIANG X Y, et al. Characteristics and strategies of three major contradictions for continental facies multrlayered sandstone reservoir at ultra-high water cut stage[J]. Acta Petrolei Sinica, 2015, 36(2): 210-216. |

| [4] |

崔传智, 徐建鹏, 王端平, 等. 特高含水阶段新型水驱特征曲线[J]. 石油学报, 2015, 36(10): 1267-1271. CUI C Z, XU J P, WANG D P, et al. A new water flooding characteristic curve at ultra-high water cut stage[J]. Acta Petrolei Sinica, 2015, 36(10): 1267-1271. |

| [5] |

项燚伟.萨尔图油田北二西块分注分采提高采收率数值模拟研究[D].大庆: 大庆石油学院, 2010. XIANG Y W. Numericai simuiation study of separate zone injectian and production for EOR in Beierxi block of Saertu Oilfield[D]. Daqing: Daqing Petroleum Institute, 2010. |

| [6] |

李常友. 胜利油田测调一体化分层注水工艺技术新进展[J]. 石油机械, 2015, 43(6): 66-70. LI C Y. New development of measurement and regulation integrated separate layer water injection technology in Shengli Oilfield[J]. China Petroleum Machinery, 2015, 43(6): 66-70. |

| [7] |

刘红兰. 分层注水井测调一体化新技术[J]. 石油钻探技术, 2018, 46(1): 83-89. LIU H L. A new integrated measuring and adjusting technology of separate layer water injection well[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2018, 46(1): 83-89. |

| [8] |

张绍东, 古光明, 李蓉, 等. 不动管柱换层采油工艺技术与应用[J]. 石油机械, 2002, 30(4): 36-37. ZHANG S D, GU G M, LI R, et al. Application of technology for layering production without pulling strings[J]. China Petroleum Machinery, 2002, 30(4): 36-37. DOI:10.3969/j.issn.1001-4578.2002.04.014 |

| [9] |

崔海平, 李金发, 宋斗贵, 等. 井下不动管柱换层采油工艺技术[J]. 油气地质与采收率, 2004, 11(4): 65-67. CUI Y H, LI J F, SONG D G, et al. Oil production technology of zone replacement by downhole immobile stringy[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2004, 11(4): 65-67. DOI:10.3969/j.issn.1009-9603.2004.04.025 |

| [10] |

葛乐清.多油层分层合采抽油泵的设计研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2006. GE L Q. Design and research of multi layer combined production pump[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2006. |

| [11] |

刘合, 肖国华, 孙福超, 等. 新型大斜度井同心分层注水技术[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(4): 512-517. LIU H, XIAO G H, SUN F C, et al. A new concentric zonal water injection technique for highly-deviated wells[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(4): 512-517. |

| [12] |

王瑞, 袁士宝, 王建, 等. 复杂断块油藏注采耦合技术提高采收率机理[J]. 大庆石油地质与开发, 2018, 46(6): 1-5. WANG R, YUAN S B, WANG J, et al. Mechanism of the injection-producton coupling technique for complex fault-block oil reservoirs[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2018, 46(6): 1-5. |

| [13] |

GLANDT C A. Reservoir management employing smart wells:a review[J]. SPE Drilling & Completion, 2005, 20(4): 281-288. |

| [14] |

MIKKELSEN L L, BO N J. Towards intelligent optimization of offshore oil and gas production using multi-agent software systems[R]. SPE 153815, 2012.

|

| [15] |

WANG F, XU D, YU L, et al. The full-automatic real-time display, testing and adjustable system in separated layers water injection well[R]. SPE 149851, 2012.

|

| [16] |

BROUWER D R, JANSEN J D. Dynamic optimization of waterflooding with smart wells using optimal control theory[J]. SPE Journal, 2002, 9(4): 391-402. |