2. 海洋石油高效开发国家重点实验室;

3. 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司

2. State Key Laboratory of Offshore Oil Exploitation;

3. Engineering Technology Company, CNOOC Energy Technology & Services Limited

0 引言

随着部分油田开发进入中后期,侧钻成为当前渤海油田治理低效井和老区挖潜上产的重要手段[1-2]。但由于部分老井采用ϕ177.8 mm套管完井,侧钻后下入ϕ114.3 mm尾管再进行完井作业,不但工艺复杂、成本高,而且井眼太小,这样既影响了井眼泄油面积,也无法满足开采及后续修井、增产等重入作业的要求。随着实体膨胀管技术的发展和成熟,科研人员开辟了利用膨胀管技术解决小井眼作业的新途径[3-8]。

国内膨胀管技术已较成熟,但在海上油田更多应用于套管补贴[9],尚无针对渤海油田疏松砂岩大斜度侧钻井的应用案例。为此,笔者研究了侧钻小井眼膨胀管钻完井关键技术,并在绥中油田部署了一口侧钻井——K1S2井进行应用。应用结果表明,侧钻小井眼膨胀管钻完井技术可有效扩大井眼尺寸,使得常规尺寸井眼中的各种措施可在侧钻井中实施,满足低油价下老油田经济有效开发的需求[10]。

1 侧钻井难点及技术方案 1.1 油田概况绥中油田是一个呈北东走向的断裂背斜构造,沉积类型为湖相三角洲沉积,主力含油层段为东营组下段,储层物性较好,渗透率一般大于1 000 mD,孔隙度在28%~35%之间,为中高孔渗储层。该油田于2000年开发,开发过程中暴露出油层层间矛盾突出、注入水突进明显、部分区块或井组含水较高和局部区域单井控制剩余储量相对较高等问题,部分井因高含水成为低产低效井,亟需治理。调整井是油田稳产、增产的重要手段,但新钻调整井面临海上油田日作业费较高以及平台井槽有限等困难。因此,在不增加井槽的基础上,利用该油田一口低产低效井(K1Sa井)上部井段进行侧钻,以减小施工工作量,合理优化井网布置,从而达到降本增效目的。

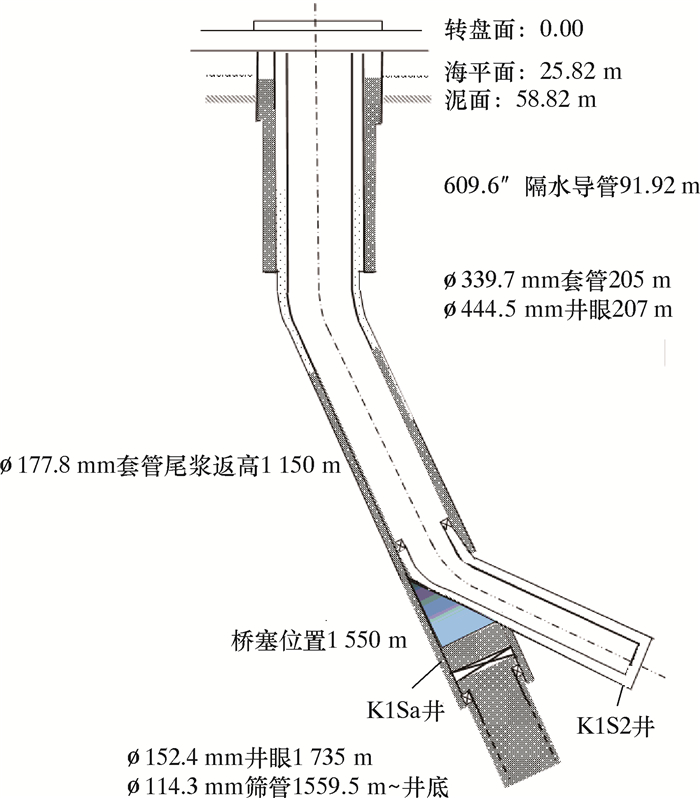

K1井为一口ϕ177.8 mm生产套管井,2003年10月侧钻为K1Sa井,生产层位为东营组,采用ϕ152.4 mm裸眼水平井+ϕ114.3 mm优质筛管简易防砂。其井身结构示意图见图 1。

|

| 图 1 K1S2井井身结构示意图 Fig.1 Wellbore schematic of the Well K1S2 |

1.2 侧钻技术难点

(1) 老油田注水开发,造成地层岩石易于流动,缩径速度及蠕变加剧,侧钻出来的新井眼井壁不易稳定,井径缩小,套管不易居中,固井困难。

(2) 钻井液要求高。小井眼侧钻对钻井液井壁稳定能力、携砂能力和降阻润滑等性能要求高,同时海上作业要求环保和储保压力大。

(3) 井眼轨迹要求严。老油田注入水突进明显,井眼轨迹控制要求高。

(4) 对ϕ177.8 mm套管开窗侧钻,采用ϕ152.4 mm钻头钻进,只能下ϕ127.0 mm甚至更小尺寸的套管封隔泥岩井段,一方面小间隙固井作业难度大,另一方面后续防砂和分层等作业无法保证。

(5) 完井复杂。除解决分层开发问题外,小尺寸射孔枪限制射孔弹穿透地层的深度等,也给作业带来一定困难。

1.3 侧钻技术方案由于具有以上侧钻难点,所以采用常规侧钻小井眼方案无法满足该类井的需求。在深入分析技术需求及关键技术可行性的基础上,提出侧钻后在斜井段扩孔后再下入膨胀套管封隔复杂泥岩段的技术方案。具体为:在K1Sa井ϕ177.8 mm套管开窗侧钻后,采用ϕ152.4 mm钻头钻进至完钻井深,再采用钻后扩孔,将井眼尺寸扩至ϕ165.1 mm,下入ϕ139.7 mm膨胀套管+膨胀封隔器封隔复杂泥岩,进行固井和膨胀作业,膨胀后内径可达ϕ133.4 mm,然后进行完井作业,下入分采管柱生产。

2 套管膨胀管关键技术分析 2.1 套管膨胀管方案经调研评价,优选亿万奇公司的ϕ139.7 mm膨胀管封堵不稳定地层和压力体系,性能参数如表 1所示。膨胀管膨胀后内径达到133.4 mm,可以下入ϕ101.6 mm优质筛管,满足后续生产需求。

| 参数名称 | 膨胀前 | 膨胀后 |

| 抗内压值/MPa | 58 | 53 |

| 抗外挤值/MPa | 51 | 31 |

| 线质量/(kg·m-1) | 27.14 | 28.11 |

| 外径/mm | 139.7 | 149.6 |

| 内径/mm | 122.9 | 133.4 |

| 通径/mm | 119.8 | 131.9 |

| 壁厚/mm | 8.38 | 8.13 |

| 基套里护套厚度/mm | 1.02 | 0.99 |

| 裸眼里护套厚度/mm | 2.03 | 1.98 |

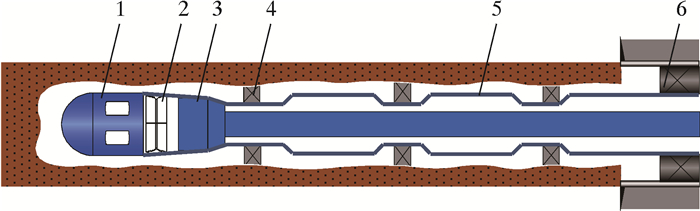

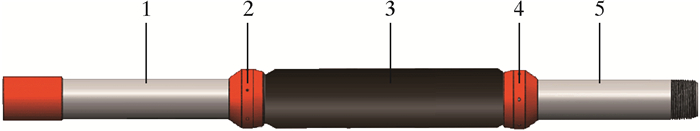

对膨胀管串结构进行优化设计,优化后的膨胀管串方案如图 2所示。该管串分内管柱和外管柱两部分,为确保后续分层开采,根据分层情况在外管柱上加入膨胀封隔器,确保膨胀管膨胀后,膨胀封隔器能有效封隔油、水、气层。外管柱结构为:ϕ147.3 mm浮鞋总成+ϕ133.0 mm碰压座+ϕ147.3 mm膨胀管启动器+ϕ139.7 mm×8.38 mm膨胀管+膨胀封隔器+ϕ139.7 mm×8.38 mm膨胀管+膨胀封隔器+ϕ139.7 mm×8.38 mm膨胀管+ϕ146.0 mm膨胀悬挂器+ϕ149.2 mm膨胀出口。内管柱结构为:ϕ133.5 mm膨胀锥+118.0 mm对扣接头+安全接头+打捞杯+ϕ73.0 mm油管+打捞杯+ϕ73.0 mm油管+打捞杯+ϕ73.0 mm油管+变扣接头+送放钻杆,膨胀锥和对扣接头在陆地提前连接至膨胀启动器内。

|

| 1—浮鞋;2—球座;3—膨胀锥;4—膨胀封隔器;5—膨胀管;6—膨胀悬挂器。 图 2 膨胀管管串方案 Fig.2 Expandable tubular string scheme |

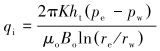

若想将膨胀管下入到位,则需要液压驱动膨胀锥向上移动,从下至上膨胀尾管,而液压膨胀的关键在于密封性。因此,标塞碰压是实现有效密封的关键。标塞设计有4级胶杯,方便扫塞并确保标塞能顺利入座,同时具有较强的韧性和抗冲刷能力。标塞结构及相关尺寸分别见图 3和表 2。

|

| 图 3 膨胀管标塞 Fig.3 Expandable tubular plug |

| 钻杆外径 | 钻杆内径 | 顶部胶杯直径 | 胶杯3直径 | 胶杯2直径 |

| 88.9 | 50.8~76.2 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |

| 胶杯1直径 | 标塞外径 | 标塞座外径 | 长度 | — |

| 88.9 | 44.45 | 41.28 | 414.0 | — |

2.2 套管膨胀管工艺流程

实体膨胀管工艺主要分为4个阶段:井眼准备、下入膨胀管、固井、膨胀作业。

井眼准备包括开窗侧钻、ϕ152.4 mm钻头定向钻进、扩眼器扩眼至ϕ165.1 mm、裸眼测井等。

按照顺序下入浮鞋、膨胀启动器、膨胀管、膨胀封隔器和膨胀悬挂器等并坐于井口,在膨胀管内下入安全接头与膨胀启动器内的膨胀锥对扣接头对接,继续用钻杆下钻到位。固井泵泵入水泥浆固井,并投入标塞,送塞入座。固井泵加压膨胀膨胀管,保持泵入速度为80~120 L/min,正常膨胀压力约18 MPa,每膨胀一柱停泵泄压,拆立柱,重复此过程直至完成膨胀悬挂器及喇叭口的膨胀,开泵进行反循环,循环出喇叭口以上水泥浆。

候凝48 h,试压。下入刮管管柱清洗ϕ177.8 mm尾管及膨胀管,并替入完井液和射孔液。

3 ϕ152.4 mm小井眼侧钻钻完井关键技术 3.1 开窗位置选择套管开窗位置的选择关系到侧钻作业的成败及后期钻井施工安全,因此开窗位置选择应基于以下设计原则。

(1) 首先应考虑尽量利用较长老井眼,缩短侧钻周期,侧钻位置尽可能深,同时应注意侧钻位置套管完好,距离已损坏套管50 m以上,且固井质量高,井斜小,并避开接箍2~3 m位置。

(2) 侧钻位置尽量选择在砂岩或非膨胀泥岩地层,最好能避开膨胀页岩、盐岩和坚硬地层,避开老井水淹区。

(3) 对比井史和测井资料,窗口位置尽量满足方位、水平位移、造斜点和井眼曲率等综合参数的要求。

基于以上原则,该井侧钻点选择深度为1 400 m,该井段水泥固井质量较好,为砂岩段,井斜为40.2°,方位角为192.2°,符合侧钻要求。

3.2 井眼轨迹控制技术小井眼钻进时,由于管柱刚度较小,造斜率不易控制,井眼轨迹控制尤为困难,所以需要从钻具组合和施工参数两个角度进行优化设计。

针对该区块小井眼侧钻井油藏埋深及油水分布,为满足造斜段精确控制和快速钻井的需求,达到地质钻探目的,在该井开窗作业采用MWD随钻测斜,确定工具面;造斜段和稳斜段采用LWD随钻测井,解决小井眼无法电缆测井难题,缩短裸眼暴露时间;同时优化钻具组合,提高钻具柔性,减小钻铤使用数量,用加重钻杆代替钻铤,减小钻具与井壁的接触面积。开窗作业时,具体钻具组合:Smith开窗工具+ϕ88.9 mm HWDP+循环接头+ϕ120.7 mm MWD+ϕ120.7 mm UBHO +ϕ120.7 mm NMDC2 +ϕ120.7 mm DC+ϕ120.7 mm(F/J+JAR)+ϕ88.9 mm HWDP。钻进时,具体钻具组合:ϕ152.4 mm PDC-Bit+ϕ120.7 mm MOTOR+ϕ120.7 mm F/V+ϕ120.7 mm NMDC*1+ϕ120.7 mm LWD+ϕ120.7 mm MWD+ϕ120.7 mm NMDC+ϕ120.7 mm(F/J+JAR)+ϕ88.9 mm HWDP。在实钻过程中加强了轨迹控制动态监控,包括对已钻轨迹的计算分析、设计实钻轨道的对比与偏差判定和邻井防碰等。

3.3 钻完井液体系优选 3.3.1 钻井液体系优化由于磨铣侧钻过程产生金属屑及岩屑,并且井眼尺寸较小,井眼清洁问题较为突出,且由于是储层段,所以钻井液不仅要具有良好的携岩、润滑性能,而且不能含有有害固相。因此,从开窗侧钻和目的层段两个井段进行考虑。

开窗侧钻井段:采用海水膨润土浆,钻井液具有良好的携岩悬浮能力。钻进过程中可根据返出岩屑情况,适当添加增黏剂,提高携岩能力,开窗完成后进行井眼清扫,保证钻进时井眼清洁。

目的层段:由于要钻开储层,钻井液不仅要具有良好的抑制性、携岩和润滑性能,还应考虑储层保护。根据近两年绥中油田调整井作业使用情况,考虑到地层岩性、井底温度和压力等本区块客观条件,兼顾井眼清洁,井壁稳定,防漏、防卡及安全、快速钻进,同时又要保护好油气层及满足海洋环境的要求等,优选无固相弱凝胶体系PRD钻井液体系作为目的层段的钻开液。完钻后替入新配弱凝胶体系,有效保护储层。钻井液性能参数如表 3所示。

| 密度/ (g·cm-3) |

漏斗黏 度/s |

塑性黏 度/cP |

切动力/ Pa |

滤失量/ mL |

pH值 |

| 1.10~1.15 | 45~55 | 20~25 | 15~20 | < 5.0 | 9~11 |

3.3.2 完井液体系优化

完井液体系应与钻井液优选作为一个整体考虑,要求对储层特性有很好的适应性,同时必须与其他入井流体(地层水、钻井液和水泥浆)配伍性好,具有良好的储层保护效果。考虑该井特殊性,该井完井液需具备以下条件:①能有效抑制储层中粘土矿物的水化膨胀;②有助于消除钻井液滤液、水泥浆滤液和地层水等流体间的不配伍形成的有机、无机垢[11]。参考临井完井液使用情况及效果,考虑本区块的客观条件,同时满足储保要求和海洋环境要求,推荐工作液采用聚胺完井液体系。其主要性能和储层保护试验数据分别见表 4和表 5。

| 参数 | 测试值 |

| 浊度/NTU | 3.24 |

| pH值 | 7.9 |

| 表面张力/(mN·m-1) | 39.7 |

| 界面张力/(mN·m-1) | 0.5 |

| 防膨率/% | 99.3 |

| 试验岩心长度/cm | 试验岩心直径/cm | 污染前渗透率/mD | 污染后渗透率/mD | 渗透率恢复率/% |

| 5.435 | 2.545 | 156.7 | 155.3 | 99.1 |

| 5.612 | 2.542 | 242.6 | 239.4 | 98.7 |

从表 4可以看出,聚胺完井液具有界面张力小、防膨抑制性强、pH值中性或弱碱性等基本性能特点。从表 5可以看出,聚胺完井液在该区块的岩心渗透率恢复值达到98%以上,具有很好的储层保护作用。

3.4 射孔方案优化根据国内外公司的现场作业经验,TCP射孔的射孔枪外径与套管内径的间距为25.4 mm最为理想,此时枪的对中效果较好,且能充分发挥聚能射孔弹的聚能效果,同时考虑负压作用产生的地层砂返吐可能造成的枪身砂卡,该井射孔枪选102枪。

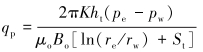

为最大程度实现油井稳定生产,发挥油井的最高效率,需要对射孔进行优化设计。产能比或产能是射孔参数优化设计的目标函数,射孔井产能qp及产能比Pri的计算过程如下。

完善井的产能qi为:

|

(1) |

射孔井的实际产量为:

|

(2) |

射孔井的产能比为:

|

(3) |

式中:K为储层渗透率,D;ht为储层厚度,m;pe为油藏压力,MPa;pw为井底压力,MPa;μo为流体黏度,mPa·s;Bo为原油体积系数,无量纲;re为油藏供给半径,m;rw为油井半径,m;St为表皮系数,无量纲。

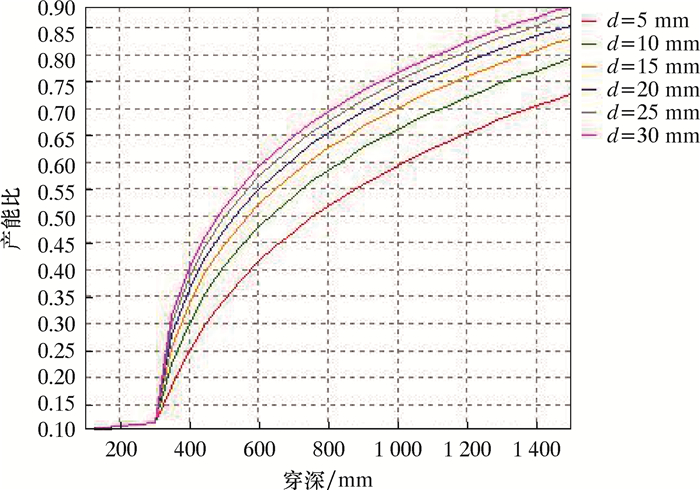

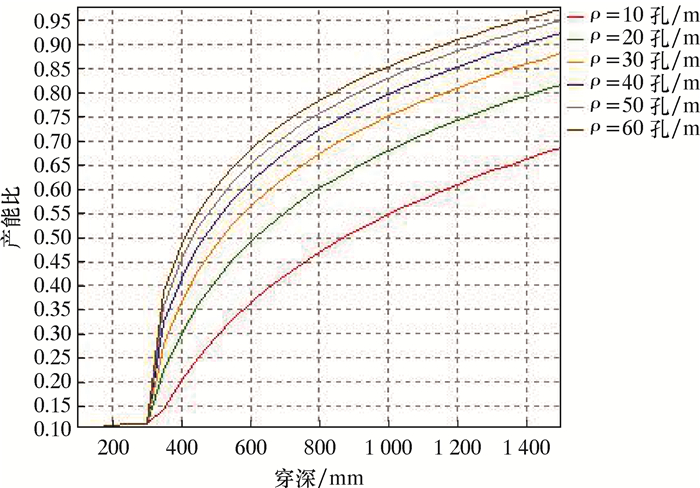

根据以上认识,分别以孔径d和孔密ρ为变量,以产能比为目标函数,计算穿深对产能的影响,得出各射孔参数敏感性分析如图 4和图 5所示。从敏感性分析可以得出:对于该地层,孔径有利于产能释放,但孔径超过15 mm后这一影响减弱;孔密超过20孔/m后,对产能比的影响减弱。

|

| 图 4 不同孔径下穿深对产能的影响 Fig.4 Effect of perforation penetration depth on productivity at different perforation pore sizes |

|

| 图 5 不同孔密下穿深对产能的影响 Fig.5 Effect of perforation penetration depth on productivity at different perforation pore densities |

基于以上规律,选择目前射孔性能较高的射孔弹,对射孔穿深孔径进行校正分析,计算射孔表皮系数和产能比见表 6。根据计算结果,选择DP40HMX34-5射孔弹。

| 射孔弹型号 | 孔密/ (孔·m-1) | 相位/ (°) |

孔径/ mm |

穿深/ mm |

产能比 | 表皮系数 |

| DP40HMX34-5 | 20 | 60/90 | 12.0 | 935.0 | 0.95 | 2.920 |

| DP45RDX38-2 | 16 | 60/90 | 13.1 | 1 021.0 | 0.92 | 4.651 |

| DP36HNS25-1 | 20 | 60/90 | 11.9 | 705.1 | 0.89 | 5.538 |

3.5 油水层封隔技术

侧钻后油井同时开发1~3小层三个层位,各层之间存在众多油、气、水等层位,同时侧钻后存在大段泥岩需要封隔。如何封隔这些油气水层,保证各生产层位的正常生产,成为一个关键问题。

为保证分层开发,需在防砂管柱预留分层手段。膨胀后的套管内径为133.4 mm,为非常规尺寸,综合考虑作业安全、封隔效果和海上作业条件,最终确定采用遇油膨胀封隔器作为封隔手段。基于对膨胀橡胶封隔器的研究认识,研发了新型膨胀封隔器。采用特制卡箍与膨胀橡胶优化组合,使橡胶得到径向膨胀的最大化,确保有效膨胀密封。膨胀封隔器膨胀示意图及相关性能参数见图 6和表 7。

|

| 1、5—基管;2、4—长箍;3—膨胀橡胶。 图 6 膨胀橡胶封隔器示意图 Fig.6 Schematic diagram of the expansion rubber packer |

| 井眼直 径/mm |

基管直 径/mm |

封隔器 外径/mm |

膨胀后外径/mm | |

| 遇油或油基钻井液 | 遇水或水基钻井液 | |||

| 133.4 | 101.6 | 127.0 | 166.4 | 170.2 |

考虑防砂管柱通径较小,在膨胀橡胶封隔器之上下入内径73.0 mm的密封筒,密封筒可密封ϕ73.0 mm无接箍油管,配合膨胀橡胶封隔器实现分层密封。最终确定防砂外层管柱:浮鞋总成+ϕ114.3 mm筛管+ϕ114.3 mm盲管+ϕ127.0 mm膨胀橡胶封隔器+ϕ127.0 mm密封筒+ϕ114.3 mm筛管+ϕ114.3 mm盲管+ϕ127.0 mm膨胀橡胶封隔器+ϕ127.0 mm密封筒+ϕ114.3 mm筛管+ϕ114.3 mm盲管+ϕ152.4 mm顶部封隔器+钻杆至井口,顶部封隔器坐封于ϕ177.8 mm套管内。防砂管柱分层示意图见图 7。

|

| 1—顶部封隔器;2—ϕ114.3 mm优质筛管;3—密封筒;4—遇油膨胀封隔器;5—浮鞋。 图 7 防砂管柱分层示意图 Fig.7 Schematic diagram of layer separation with sand control string |

4 现场应用

在绥中油田K1S2井首次应用该技术,随钻扩孔、实体膨胀管施工和ϕ152.4 mm小井眼定向钻进、膨胀管射孔和分层开发均获成功,达到了地质油藏部门的要求。投产后生产效果良好,与侧钻前情况对比如表 8所示。截至目前,单井累计增油4.3万t。

| 侧钻前 | 侧钻后 | |||||

| 产液量/ (m3·d-1) |

产油量/ (m3·d-1) |

含水质量分数/% | 产液量/ (m3·d-1) |

产油量/ (m3·d-1) |

含水质量分数/% | |

| 18.0 | 0.0 | 100 | 100.2 | 40.8 | 59.3 | |

5 结论

(1) 基于海上油田勘探开发现状,从井壁稳定、钻完井液性能、井眼轨迹、开窗侧钻和完井射孔等方面分析了因侧钻调整井眼尺寸小所带来的分层开采技术难点。

(2) 为了解决海上油田老井油层利用问题和侧钻调整井小井眼分层开发难题,从套管膨胀管工艺、井眼轨迹控制、钻完井液体系优化、射孔方案优化和油水层封隔技术等方面入手,研究形成了一套适用于海上油田老井侧钻小井眼的膨胀管钻完井技术。

(3) 应用结果表明,该技术可推广到ϕ177.8 mm套管开窗侧钻,在海上油田大规模综合调整阶段具有广阔的应用前景和借鉴意义。

| [1] |

赵少伟, 范白涛, 岳文凯, 等. 海上高效侧钻小井眼水平井钻完井技术研究及应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2016, 43(3): 13-18. ZHAO S W, FAN B T, YUE W K, et al. Research and application of offshore drilling and completion technology of efficient sidetracking slim-hole horizontal well[J]. Exploration Engineering(Rock & Soil Drilling and Tunneling), 2016, 43(3): 13-18. DOI:10.3969/j.issn.1672-7428.2016.03.003 |

| [2] |

赵少伟, 范白涛, 杨秋荣, 等. 海上油气田低效井侧钻技术[J]. 船海工程, 2015, 44(6): 144-148. ZHAO S W, FAN B T, YANG Q R, et al. On side tracking technology in inefficient well in Bohai reservoir[J]. Ship & Ocean Engineering, 2015, 44(6): 144-148. DOI:10.3963/j.issn.1671-7953.2015.06.034 |

| [3] |

徐刚, 李林涛, 应海玲. 实体膨胀管钻井工艺在塔河油田的应用[J]. 石油机械, 2014, 42(10): 13-17. XU G, LI L T, YING H L. Application of solid expandable tubular technology in Tahe Oilfield[J]. China Petroleum Machinery, 2014, 42(10): 13-17. DOI:10.3969/j.issn.1001-4578.2014.10.004 |

| [4] |

陈培亮, 井恩江, 王玉多, 等. 膨胀管封隔复杂地层钻完井技术在侧钻井的应用[J]. 石油机械, 2015, 43(12): 25-28. CHEN P L, JING E J, WANG Y D, et al. Drilling and expandable casing completion for complex formation isolation in sidetrack well[J]. China Petroleum Machinery, 2015, 43(12): 25-28. |

| [5] |

胥豪, 崔海林, 张玲, 等. 塔河油田膨胀管井钻井技术[J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(4): 26-29. XU H, CUI H L, ZHANG L, et al. Expandable tubular drilling technology in Tahe Oilfield[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(4): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2013.04.004 |

| [6] |

叶红, 张雪亮, 韩书将, 等. 膨胀管补贴工艺在江苏油田的应用[J]. 断块油气田, 2017, 14(3): 77-78. YE H, ZHANG X L, HAN S J, et al. Application of solid expandable tubular system in Jiangsu Oilfield[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2017, 14(3): 77-78. |

| [7] |

高向前, 李益良, 李涛, 等. 侧钻水平井膨胀套管完井新技术[J]. 石油机械, 2010, 38(1): 18-19, 34. GAO X Q, LI Y L, LI T, et al. An expandable casing well-completion technology in the horizontal sidetracking well[J]. China Petroleum Machinery, 2010, 38(1): 18-19, 34. |

| [8] |

唐明, 唐成磊, 宁学涛, 等. 实体膨胀管技术在油田开发中的应用[J]. 钻采工艺, 2008, 31(3): 70-72. TANG M, TANG C L, NING X T, et al. Application of solid expandable tubing in oilfield exploitation[J]. Drilling & Production Technology, 2008, 31(3): 70-72. DOI:10.3969/j.issn.1006-768X.2008.03.021 |

| [9] |

王华南, 刘东明. 海上油田套管损坏修复技术——以秦皇岛32-6油田F31井为例[J]. 长江大学学报(自科版), 2015, 12(26): 74-76. WANG H N, LIU D M. Technology for casing repair in offshore oilfields-by taking well F31 of QHD 32-6 oilfield for example[J]. Journal of Yangtze University(Natural Science Edition), 2015, 12(26): 74-76. |

| [10] |

王晓鹏, 韩耀图. 渤海油田低效井侧钻技术应用前景分析[J]. 非常规油气, 2015, 2(5): 61-65. WANG X P, HAN Y T. Application prospect of sidetrack drilling technology for inefficient wells in Bohai oilfield[J]. Unconventional Oil & Gas, 2015, 2(5): 61-65. DOI:10.3969/j.issn.2095-8471.2015.05.011 |

| [11] |

王健, 邓义成, 苗海龙, 等. 聚胺完井液的研制与应用[J]. 中国海上油气, 2012, 24(5): 46-49. WANG J, DENG Y C, MIAO H L, et al. Research and application of polyamine completion fluids[J]. China Offshore Oil and Gas, 2012, 24(5): 46-49. |