2. 油气资源与工程国家重点实验室

2. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Engineering

0 引言

水力喷砂压裂又称水力压裂,它是油田提高页岩气产量的一项重要措施[1-5]。压裂作业时平均压裂压力可达70 MPa,平均砂浆质量分数近20%,而且工作周期一般是8~15 d。在这样的工况下,井下水力喷砂工具的冲蚀磨损十分严重,常会导致坐封失效或滑套开启失败等[6-11]。

冲蚀磨损是指微小颗粒在传输介质的带动下以一定速率反复冲击靶材,导致材料从靶材表面流失的现象。按照携带传输介质的不同,一般把冲蚀磨损分为喷砂型冲蚀和泥浆型冲蚀。目前,对于这两种类型的冲蚀磨损问题国内外学者均进行了深入研究并且提出了很多理论模型,但是由于冲蚀磨损问题工况的复杂多变性,这些理论与模型也不能完全适用,需要根据特定的冲蚀磨损问题来建立相应冲蚀模型。

自芬尼(Finnie.I)提出了第一个微切削理论以来,相继出现了好多揭示材料冲蚀机理的理论,其中较为经典的有Finie微切削理论[12-13]、J.G.A.BITTER等[14]提出的变形磨损理论、G.P.LEVY等提出的锻压挤压理论[12]、Tilly的二次冲蚀理论[15]、Neilson和Gilchrist的冲蚀磨损理论[16]、Evans的弹塑性压痕破裂理论[17]。

我国对冲蚀磨损的研究起步较晚,并且大多都是利用数值模拟软件来研究不同情况下的冲蚀磨损问题,也有一部分学者通过试验来研究特定工况下的冲蚀特征和冲蚀磨损的影响因素。如张继信和姜心等[18-19]开展了压裂时压裂液对高压管汇造成冲蚀磨损的试验研究,研究结果表明:材料的冲蚀磨损量与固液两相流流体中砂粒的浓度、冲蚀速度和冲蚀角度等相关,并得出了速度影响高压管汇冲蚀磨损速率的变化规律。张旭昀等开展了压裂工况下工具材料及表面涂层冲刷磨损机理研究,利用自制的冲刷磨损试验装置,在高含砂、高流速条件下对0Cr13和19CrMo44两种材料的冲蚀磨损行为展开了系统的研究,分析了涂层对工具抗冲蚀能力的影响规律[19]。孟杏等[20]对35CrMo材料制作的试样进行了冲击磨损试验,分析了冲击角度、冲蚀介质和冲击时间对冲蚀磨损量的影响。

综上所述,我国对冲蚀磨损的研究大部分都是通过数值模拟的方法来分析某种材料的抗冲蚀性能,以及各个参数对材料冲蚀磨损性能的影响,得出的都是一些规律性的结果,没有根据某种材料在实际工况中的冲蚀磨损情况而建立冲蚀预测模型。但由于投球滑套球座是决定压裂能否正常进行的关键部件,所以通过试验来研究滑套球座在真实工况下的冲蚀规律和机理,对于压裂作业的正常进行具有重要意义。

1 冲蚀磨损试验机工作原理与试验方法 1.1 工作原理冲蚀磨损试验机由砂浆混合加热系统、砂浆循环系统、动力系统、可视化试件冲蚀室和数据处理系统等组成,其结构如图 1所示。

|

| 1—可视化冲蚀室;2—锥形喷嘴;3—压力计;4—流量计;5—节流阀;6—系统中的管道;7—安全阀;8—砂浆泵;9—球阀;10—试验机支架;11—温度传感器;12—搅拌棒;13—搅拌电机;14—一体化控制柜;15—显示器。 图 1 冲蚀磨损试验机结构示意图 Fig.1 Structural schematic of the erosion wear test device |

冲蚀磨损试验机工作原理为:在搅拌桶中放入一定比例的清水与砂粒,打开搅拌电机进行搅拌,搅拌速度要保证砂浆的浓度保持恒定。随后由砂浆循环系统中的砂浆泵将砂浆从搅拌桶中吸出,通过管路从喷嘴喷出。喷嘴轴线与试样的安装轴线垂直并且冲蚀距离可调节,砂浆以一定速度携带砂粒冲击试样表面,从而对试样造成冲蚀破坏。砂粒的冲蚀速度可以通过控制柜的变频器控制砂浆泵进行调节,从安装在管路上的电磁流量计可以直接读取不同频率下的流量。喷嘴轴线与试样表面之间的夹角为冲蚀角,该角度可以通过试样的夹具来调节,0°~90°范围内可随意调节。

1.2 主要技术参数经过前期调试和初步试验发现,试验机流量稳定,在同等条件进行多次试验,所得出的结果相近,重复性误差小于5%,可以模拟压裂作业中砂粒的冲蚀速度,满足设计要求。表 1为冲蚀磨损试验机主要技术参数。

| 系统名称 | 参数 | 数值 |

| 动力系统 | 泵流量/(m3·h-1) | ≤15 |

| 泵功率/kW | 3 | |

| 砂浆循环系统 | 变频器变频范围/Hz | 0~50 |

| 冲蚀速度/(m·s-1) | ≤50 | |

| 砂浆混合加热系统 | 搅拌桶最大容积/L | 200 |

| 搅拌电机功率/kW | 2 | |

| 搅拌机转速/(r·min-1) | 800 |

1.3 试验条件与方法 1.3.1 材料冲蚀率的评价表征方法

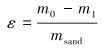

为了方便测量与比较,本试验用失重法来表征材料的冲蚀磨损状态,用材料受冲蚀后的质量损失除以冲击过材料表面冲蚀颗粒的总质量,即冲蚀率,其计算公式如下:

|

(1) |

式中:ε为材料的冲蚀率,mg/kg;m0为试样冲蚀前的质量;m1为试样冲蚀后的质量;msand为冲击靶材的砂粒总质量。

也可以用式(1)除以材料密度ρ,将其转化为体积的冲蚀率εv,即用冲蚀材料的体积损失量除以冲击过材料表面冲蚀颗粒的总质量,其计算公式如下:

|

(2) |

选用5种试样材料:油田提供的球墨铸铁、带有WC涂层的球座材料、42CrMo、35CrMo、45#,其化学成分与力学性能分别如表 2和表 3所示。

| 化学成分 | 35CrMo | 42CrMo | 45# | 球墨铸铁 | WC |

| 碳 | 0.32~0.40 | 0.38~0.45 | 0.42~0.50 | 3.0~4.0 | 6.080~6.180 |

| 硅 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 1.8~3.2 | ≤0.010 |

| 锰 | 0.40~0.70 | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | ≤2.0 | ≤0.002 |

| 铬 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | ≤0.25 | ≤3.0 | — |

| 钼 | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | ≤0.25 | ≤2.0 | ≤0.015 |

| 镍 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.25 | ≤3.0 | ≤0.005 |

| 力学性能 | 35CrMo | 42CrMo | 45# | 球墨铸铁 | WC |

| 密度/(g·cm-3) | 7.75 | 7.85 | 7.85 | 7.30 | 15.63 |

| 屈服强度/MPa | 835 | 930 | 355 | 500 | — |

| 拉伸强度/MPa | 985 | 1 080 | 600 | 320 | 56 |

| 弹性模量/GPa | 207 | 212 | 200 | 173 | 450~650 |

| 泊松比 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | — |

1.3.3 冲蚀介质的选择

在压裂作业过程中,压裂支撑剂不同对井下工具及管道造成的冲蚀破坏也会不同。为了研究投球滑套球座材料的抗冲蚀磨损性能,选择常用的陶粒支撑剂作为砂粒介质。陶粒支撑剂微观图像如图 2所示。从图 2可以看出,陶粒支撑剂的圆度较好,破损颗粒较少。陶粒支撑剂的物理参数如表 4所示。

|

| 图 2 陶粒支撑剂微观图像 Fig.2 Microscopic image of ceramsite proppant |

| 参数名称 | 数值 |

| 规格/目 | 20/40 |

| 视密度/(g·cm-3) | 3.4 |

| 体积密度/(g·cm-3) | 1.9 |

| 圆度 | 0.9 |

| 球度 | 0.9 |

| 浊度FTU | < 20 |

| 酸溶解度/% | < 4.5 |

| 抗破碎能力 | < 7 |

1.4 试验参数

影响冲蚀磨损的因素包括颗粒自身特性、冲蚀角度、冲蚀速度和材料性能等[21]。由于在实际压裂过程中颗粒大小和硬度等参数均保持恒定,故本试验主要选取冲蚀角度、冲蚀速度、砂浆质量分数和材料类型这4个参数。这样既避免了冲蚀磨损试样耗时、耗材,又符合实际工况。

将冲蚀磨损试样用丙酮清洗处理后安装到冲蚀腔的夹具上,并按照表 5的试验条件来开展5种球座材料的冲蚀磨损试验。试验后,在形状测量激光显微镜上观察试样受冲蚀区域的微观形貌,分析投球滑套球座材料的冲蚀磨损行为。

| 参数 | 数值 |

| 陶粒粒径/目 | 20/40 |

| 喷嘴直径/mm | 8 |

| 砂浆质量分数/% | 15 |

| 冲蚀角度/(°) | 15、30、45、60、90 |

| 冲蚀速度/(m·s-1) | 12.5、17.5、22.5、27.5、30.0 |

| 冲蚀时间/h | 0.5 |

| 试验温度 | 室温 |

2 试验结果与讨论 2.1 冲蚀角度对球座冲蚀率的影响

当冲蚀速度均为30 m/s,球座冲蚀率随冲蚀角度变化曲线如图 3所示。从图 3可以看出,对于35CrMo、42CrMo、45#和球墨铸铁这4种塑性球座材料,当冲蚀角度增加时,球座的冲蚀率也随之增加,到30°左右时达到峰值,但当冲蚀角度在30°~90°之间时,冲蚀率逐渐减小;15°与30°之间冲蚀率的增加速率和30°与45°之间冲蚀率减小的速率相似;当冲蚀角度大于45°后,冲蚀率降低的速率开始放缓。因此,塑性材料在30°冲蚀角附近受到的冲蚀破坏最为严重,之后随着冲蚀角度的增加材料的冲蚀率不断减小,冲蚀磨损程度随之减轻。

|

| 图 3 冲蚀角度与冲蚀率之间的关系曲线 Fig.3 Relationship between erosion angle and erosion rate |

WC材料的冲蚀率随冲蚀角的增大而增大,在冲蚀角90°时达到峰值;当冲蚀角小于60°时,WC材料的冲蚀率增长缓慢;当冲蚀角大于60°时,WC冲蚀率随角度增加而迅速增大。

由于在冲蚀角度相同的条件下,颗粒对材料表面造成的冲蚀坑形貌基本相似,只是冲蚀坑的深度有所不同,故只需取一种材料在冲蚀角分别为15°、30°、45°、60°、75°和90°时分析冲蚀坑的形貌,如图 4所示。

|

| 图 4 同一种材料不同角度时冲蚀坑形貌 Fig.4 Erosion pit morphology with the same material at different erosion angles |

2.2 冲蚀速度对球座冲蚀率的影响

为了研究砂粒的冲蚀速度对材料冲蚀率的影响,先以30°和90°的冲蚀角,用不同速度对不同材料球座进行冲蚀,然后将球座材料的冲蚀角度固定,砂浆质量分数不变,冲蚀速度分别为12.5、17.5、22.5、27.5和30.0 m/s进行试验,0.5 h后取下试样,对试验结果进行分析总结,得出材料冲蚀率与冲蚀速度的关系曲线,结果如图 5所示。

|

| 图 5 冲蚀角30°和90°条件下不同材料的冲蚀磨损量 Fig.5 Erosion wear of different materials at erosion angles of 30° and 90° |

从图 5可以看出:无论冲蚀角如何变化,冲蚀率都随冲蚀速度的增大而不断增大;在冲蚀速度较小时,各种材料的冲蚀率比较接近,而随着冲蚀速度的不断增加冲蚀率的差距也逐渐增大;当冲蚀角为30°时,WC材料的冲蚀率随速度的变化速率明显比较缓慢,球墨铸铁的冲蚀率变化最快;当冲蚀角为90°时,42CrMo的冲蚀率变化最缓慢,而WC材料的冲蚀率变化最快。

2.3 砂浆质量分数对冲蚀率的影响压裂作业前期,压裂液中的压裂支撑剂质量分数并不是一成不变的。根据压裂工艺要求,砂浆质量分数变化范围在10%~38%之间。为了研究砂浆质量分数对投球滑套球座冲蚀率的影响,选取5%、10%、15%、20%及30%这5种砂浆质量分数,以球墨铸铁球座为冲蚀对象,将冲蚀参数设定为:冲蚀角度30°,冲蚀速度30 m/s,冲蚀时间0.5 h,开展冲蚀磨损试验。对试验结果进行处理后得到如图 6所示的曲线。从图 6可以看出:随着砂浆质量分数的增加,材料的冲蚀磨损量呈线性增长;但是随着质量分数的增加,单位时间内冲击过材料表面的砂粒数也随之增加。为了得到砂浆质量分数对材料冲蚀率的影响,将冲蚀磨损量转化为冲蚀率,得到了冲蚀率与砂浆质量分数的关系曲线,如图 7所示。

|

| 图 6 冲蚀质量损失与砂浆质量分数之间的关系曲线 Fig.6 Relationship between erosion mass loss and sand slurry mass fraction |

|

| 图 7 冲蚀率与砂浆质量分数之间的关系曲线 Fig.7 Relationship between erosion rate and sand slurry concentration |

从图 7可以看出,当砂浆质量分数小于15%时,冲蚀率随着砂浆质量分数的增大而增大,在15%附近达到峰值,但当砂浆质量分数继续增大时冲蚀率则不再变化。

3 投球滑套球座冲蚀形貌分析在冲蚀速度、砂浆质量分数和温度等条件相同的情况下,随着冲蚀角度的变化,冲蚀率也变化。为了研究二者之间的作用机理,选择冲蚀速度30 m/s、砂浆质量分数15%、环境温度为室温,冲蚀角度为15°、30°、45°、60°和90°,观察45#材料冲蚀试样的冲蚀坑。图 8为冲蚀坑中心点的显微镜拍摄图像。

|

| 图 8 45#材料形状测量激光显微镜拍摄图像 Fig.8 Shape measurement laser microscope image of the 45# material |

从图 8可见:15°冲蚀角的冲蚀坑表面布满大量的犁沟和金属唇片,这些犁沟长且浅,沿着流体流向犁沟的末端存在大量颗粒与材料堆积;30°冲蚀角的冲蚀表面犁沟的长度比15°冲蚀角时犁沟长度变短,但是深度明显增加,犁沟末端的材料堆积变高,且在冲蚀坑表面出现了少量的凹坑;45°冲蚀角时形貌图中犁沟开始大量减少,犁沟长度也明显变短,材料与颗粒堆积增多,开始出现大量的凹坑;在60°冲蚀角时凹坑数量进一步增加,且凹坑变得更深,直径变得很大,冲蚀坑表面只存在少量的犁沟;90°冲蚀角与60°冲蚀角的冲蚀坑微观形貌相差不大,都存在大量的凹坑、颗粒与材料堆积,几乎不存在犁沟。

通过查阅文献并对试验结果进行分析总结,可以得出塑性材料的冲蚀破坏主要分为塑性变形和微切削这两种形式,在投球滑套球座受冲蚀的过程中,这两种破坏形式共同作用。一个质量为m的冲蚀颗粒,以一定的冲蚀速度和冲蚀角度冲击靶材表面,对靶材表面造成冲蚀破坏后,在冲蚀介质拖拽力和靶材表面的反作用力下离开靶材表面。该颗粒的初始动能为E,可将其分解为切向和法向上的两个动能分量,分别为Et和En。其中切向分量Et对靶材造成切削作用,法向分量En对靶材造成塑性变形,当冲蚀角不断增大时,切向分量Et不断减小,法向分量En不断增大。因此,犁沟的长度随着切向分量Et的减小而不断变短,凹坑的深度随着法向分量En的增大而不断变深。在二者的共同作用下,塑性材料的冲蚀磨损程度在30°冲蚀角时达到最大,90°冲蚀角最小。

通过试验可以看出,对于脆性材料WC,在冲蚀速度、砂浆质量分数及温度等条件相同的情况下,随着冲蚀角的增加,冲蚀率也增加,冲蚀角达到90°时冲蚀破坏最为严重。为了研究二者之间的作用机理,选择冲蚀速度为30 m/s,砂浆质量分数为15%,环境温度为室温,冲蚀角分别为15°、30°、45°、60°和90°,观察WC材料表面的冲蚀坑微观形貌,如图 9所示。从图 9可见:15°冲蚀角的冲蚀坑表面沿着流体冲蚀方向存在着大量长且浅的犁沟,并有少许材料剥落而形成的凹坑存在;30°冲蚀角冲蚀坑表面犁沟数量比15°冲蚀角明显减少,且犁沟深度明显加深,凹坑明显增多,并开始出现材料与颗粒的堆积;45°冲蚀角的冲蚀坑表面的犁沟数量进一步减少,凹坑数量增加,同时凹坑的面积和深度也有所增加;60°冲蚀角图像上几乎没有犁沟,而是大片的凹坑;90°与60°相似,几乎都是凹坑,但是90°冲蚀角凹坑深度比60°大大增加。

|

| 图 9 WC材料形状测量激光显微镜拍摄图像 Fig.9 Shape measurement laser microscope image of the WC material |

WC为典型的脆性材料,在小冲蚀角度时其抗冲蚀性优于塑性材料,材料表面仅存在细而浅的犁沟。这是因为在小冲蚀角度时,硬度是决定材料耐冲蚀性能的主要因素,而WC材料硬度高,因此大量的冲蚀颗粒以较小的入射角冲击其表面并不会造成明显的切削作用。对于多级投球滑套压裂作业而言,可根据压裂球座级数和冲蚀时间的不同来选取不同的球座材料;而最高级数的球座需要承受更长时间的冲蚀磨损,为了提高球座的抗冲蚀能力,并保证压裂作业安全可靠实施,可以采用WC涂层增强的方式。

4 结论(1) 塑性材料的冲蚀率随冲蚀角度的变化规律相同,均在30°附近呈现最大值;WC涂层冲蚀率随冲蚀角度的增大而增大,在90°冲蚀角时呈现最大值。当砂浆质量分数较小时,冲蚀率随砂浆质量分数的增大而增大,在15%附近达到峰值,但当质量分数继续增大时,材料的冲蚀率基本趋于稳定。

(2) 同等试验条件、小冲蚀角情况下5种球座材料试样的冲蚀率从大到小依次为:球墨铸铁、45#、35CrMo、42CrMo、WC。由于在压裂作业结束后要对球座进行钻除、返排,所以油田常用球墨铸铁作为投球滑套的球座材料,可将WC通过热喷涂工艺喷涂到球墨铸铁表面形成涂层来提高其抗冲蚀性。

(3) 当45#材料的冲蚀角度小于45°时,材料表面的冲蚀破坏形态主要以犁沟为主,当冲蚀角度大于45°时,冲蚀破坏形态主要以塑性变形为主。WC材料在小冲蚀角度时其抗冲蚀性优异,材料表面存在细而浅的犁沟,当冲蚀角度变大时,凹坑的数量、面积和深度就越大。

| [1] |

艾志久, 王琴, 李永革, 等. 水平井分段压裂投球滑套球座冲蚀分析[J]. 石油机械, 2011, 39(10): 61-63. AI Z J, WANG Q, LI Y G, et al. Erosion analysis of horizontal well fracturing ball sliding sleeve ball seat[J]. China Petroleum Machinery, 2011, 39(10): 61-63. |

| [2] |

SHAW J. Benefits and application of a surface controlled sliding sleeve for frac applications[R]. SPE 147546-MS, 2011.

|

| [3] |

BAIHLY J D, AVILES I, JOHNSON J, et al. Sleeve activation sleeve activation in open-hole: a ball selection study[R]. SPE 162657, 2012.

|

| [4] |

徐玉龙, 程智远, 刘志斌, 等. 水平井分段压裂投球滑套承压接触分析[J]. 石油机械, 2012, 40(8): 93-96. XU Y L, CHENG Z Y, LIU Z B, et al. Pressure bearing and contact analysis of ball injection sliding sleeve in horizontal well staged fracturing[J]. China Petroleum Machinery, 2012, 40(8): 93-96. |

| [5] |

韩永亮, 李世恒, 刘志斌, 等. 水平井分段压裂可钻式投球滑套的研制与应用[J]. 石油机械, 2012, 40(12): 21-24. HAN Y L, LI S H, LIU Z B, et al. Development and application of drillable dropping sleeve for horizontal staged fracture[J]. China Petroleum Machinery, 2012, 40(12): 21-24. |

| [6] |

张海燕, 魏新芳, 余金陵, 等. 水平井裸眼分段压裂完井关键工具研制[J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(2): 86-89. ZHANG H Y, WEI X F, YU J L, et al. Development of openhole staged fracturing key tools in horizontal well[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(2): 86-89. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2013.02.025 |

| [7] |

常云超. 水平井分段压裂滑套球座表面处理优选[J]. 中国科技投资, 2013(增刊2): 60. CHANG Y C. Optimization of surface treatment of horizontal well segmented fracturing sleeves[J]. China Venture Capital, 2013(S2): 60. |

| [8] |

董云龙, 唐世忠, 牛艳花, 等. 水平井套管固井滑套分段压裂完井存在问题及对策[J]. 石油钻采工艺, 2013, 35(1): 28-30. DONG Y L, TANG S Z, NIU Y H, et al. Problems and measurements of sliding sleeve staged fracturing completion in casing cementing horizontal wells[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2013, 35(1): 28-30. DOI:10.3969/j.issn.1000-7393.2013.01.009 |

| [9] |

王岩.新型可洗井封隔器密封元件结构设计及有限元分析[D].大庆: 东北石油大学, 2010. WANG Y. The structure design and FEM of a new pecker's potted component[D]. Daqing: Northeast Petroleum University, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10220-2010156617.htm |

| [10] |

李洪春, 蒲晓莉, 贾长贵, 等. 水平井裸眼分段压裂工具设计要点分析[J]. 石油机械, 2012, 40(5): 82-85. LI H C, PU X L, JIA C G, et al. Analysis of the design points for the horizontal-well open hole staged fracture tool[J]. China Petroleum Machinery, 2012, 40(5): 82-85. |

| [11] |

LIEBHARD M, LEVY A. The effect of erodent particle characteristics on the erosion of metals[J]. Wear, 1991, 151(2): 381-390. DOI:10.1016/0043-1648(91)90263-T |

| [12] |

邵荷生. 摩擦与磨损[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1992. SHAO H S. Friction and wear[M]. Beijing: Coal Industry Press, 1992. |

| [13] |

FINNIE I. On the velocity dependence of the erosion of ductile metals by solid particles at low angles of incidence[J]. Wear, 1978(48): 181-190. |

| [14] |

BITTER J G A. A study of erosion phenomena[J]. Wear, 1963, 6(1): 5-21. DOI:10.1016/0043-1648(63)90003-6 |

| [15] |

TILLY G P. A two stage mechanism of ductile erosion[J]. Wear, 1973, 23(1): 87-96. DOI:10.1016/0043-1648(73)90044-6 |

| [16] |

HUTCHINGS I M. A model for the erosion of metals by spherical particles at normal incidenc[J]. Wear, 1981(70): 269-281. |

| [17] |

董刚, 张九渊. 固体粒子冲蚀磨损研究进展[J]. 材料科学与工程学报, 2003, 21(2): 307-312. DONG G, ZHANG J Y. Developments of reserch on the solid particle erosion of materials[J]. Journal of Materials Science & Engineering, 2003, 21(2): 307-312. DOI:10.3969/j.issn.1673-2812.2003.02.038 |

| [18] |

张继信, 樊建春, 詹先觉, 等. 水力压裂工况下42CrMo材料冲蚀磨损特性研究[J]. 石油机械, 2012, 40(4): 100-103. ZHANG J X, FAN J C, ZHAN X J, et al. Research on the erosion wear characteristics of 42CrMo steel in hydraulic fracture conditions[J]. China Petroleum Machinery, 2012, 40(4): 100-103. |

| [19] |

姜心, 张来斌, 樊建春, 等. 冲蚀角度对40CrNi2Mo材料冲蚀磨损性能的影响[J]. 润滑与密封, 2012, 37(6): 24-26, 45. JIANG X, ZHANG L B, FAN J C, et al. Effect of impact angle on erosive resistance of 40CrNi2Mo[J]. Lubrication Engineering, 2012, 37(6): 24-26, 45. DOI:10.3969/j.issn.0254-0150.2012.06.006 |

| [20] |

孟杏, 樊建春, 刘书杰, 等. 管汇材料35CrMo钢冲蚀磨损性能研究[J]. 石油机械, 2016, 44(11): 25-28. MENG X, FAN J C, LIU S J, et al. Erosion-wear property of the 35CrMo steel for manifold pipe material[J]. China Petroleum Machinery, 2016, 44(11): 25-28. |

| [21] |

曹学文, 彭文山, 胥锟, 等. 双金属复合管内衬层液固两相流冲蚀机理[J]. 油气储运, 2017, 36(6): 739-746. CAO X W, PENG W S, XU K, et al. Erosion mechanism of liquid-solid two-phase flow at inner liner of bimetallic composite tube[J]. Oil & Gas Storage and Transportation, 2017, 36(6): 739-746. |