2. 中国石油长庆油田分公司工程技术管理部

2. Engineering and Technology Management Department, PetroChina Changqing Oilfield Company

0 引言

水平分支井是在定向井和水平井的基础上发展而来,其通过增大油气藏泄油面积来提高油气产量,具有低的钻井成本、高的单井产量及高的采收率等优点[1-2]。近年来,在我国石油行业“转变发展模式”战略思想的指导下,水平井和分支井得到大力发展[3]。以长庆油田为例,20世纪90年代引入定向井和水平井技术后,油气当量历年持续增高,2013—2017年更是连续五年油气当量突破5 000万t[4]。

水平井和水平分支井技术在一定程度上受到井下作业技术的限制。以二次导入技术为例,国内外主要的油服公司多采用定向器、斜向器、限位器和旋转器等工具实现二次重入[5-6],对于裸眼完井的分支井,由于没有足够的支撑,上述工具很难完成作业。赵振峰等[7]提出了一种射流驱动的导入工具,该工具通过射流的冲击力作为导向工具角度偏转的动力来源,但设置的压力感应式喷嘴只具有“常压闭合、高压开启”的功能,使得多个喷嘴配合使用时相互之间处于耦合状态,无法实现独立控制。针对这一问题,笔者设计了一种具有“常压闭合、中压开启、高压闭合”特点的射流控制阀,通过设计不同控制阀的开启、闭合压力,使不同喷嘴处于非耦合状态。笔者对设计的控制阀进行了受力分析,建立了力平衡方程,确定了主要设计参数;通过对控制阀腔内流体及阀芯进行流固耦合仿真分析,并对样机的开启、闭合压力进行测试,结果表明该控制阀满足设计要求。该设计对于水平分支井二次重入技术的发展具有一定的促进作用。

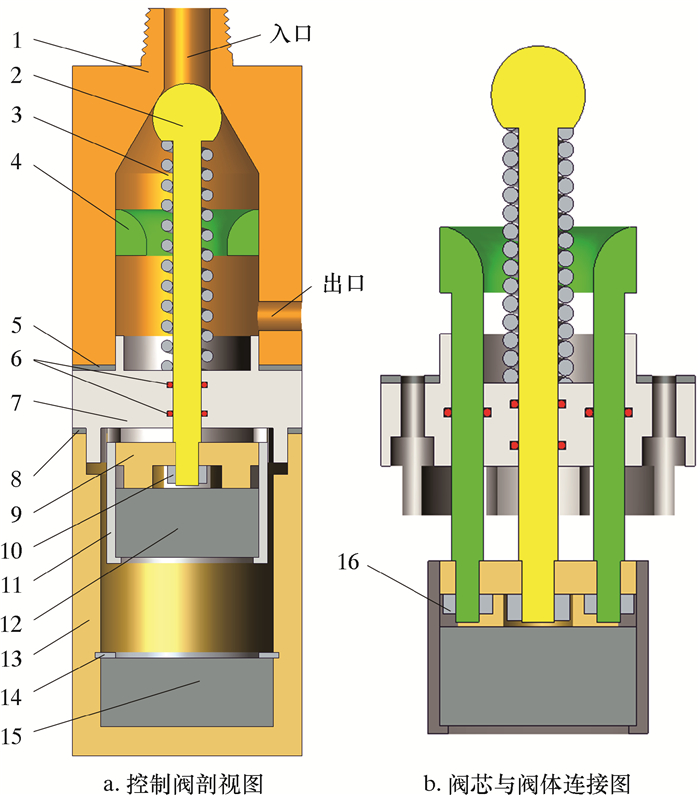

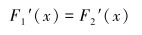

1 技术分析 1.1 结构射流控制阀主要由阀体、阀芯、挡环、弹簧和磁铁等主要部件组成,结构如图 1所示。

|

| 1—上阀体;2—阀芯;3—弹簧;4—挡环;5—上密封垫;6—O形密封圈;7—中阀体;8—下密封垫;9—连接器;10—M4螺母;11—磁铁套;12—上磁铁;13—下阀体;14—卡环;15—下磁铁;16—M3螺母。 图 1 射流控制阀结构图 Fig.1 Structure of the jet control valve |

阀体由三部分组成:上阀体、下阀体及中阀体。中阀体与上阀体之间通过螺栓固定,并在两者之间设有密封垫,下阀体与中阀体之间通过螺纹连接,两者之间亦设有密封垫;阀芯与挡环的连接如图 1b所示。阀芯底端及挡环的连杆上均设有螺纹,通过螺母将阀芯、挡环与连接器固定连接,阀芯及挡环连杆穿过中阀体孔的位置设有O形密封圈,磁铁套与连接器之间通过螺纹连接,从而使上磁铁、挡环、阀芯及连接器固定在一起。下阀体留有安装卡环的槽,下磁铁通过卡环固定在下阀体的底端。为了防止腐蚀及对铁块磁力的影响,该控制阀除磁铁外的其他部件均选用常见的0Cr18Ni9。

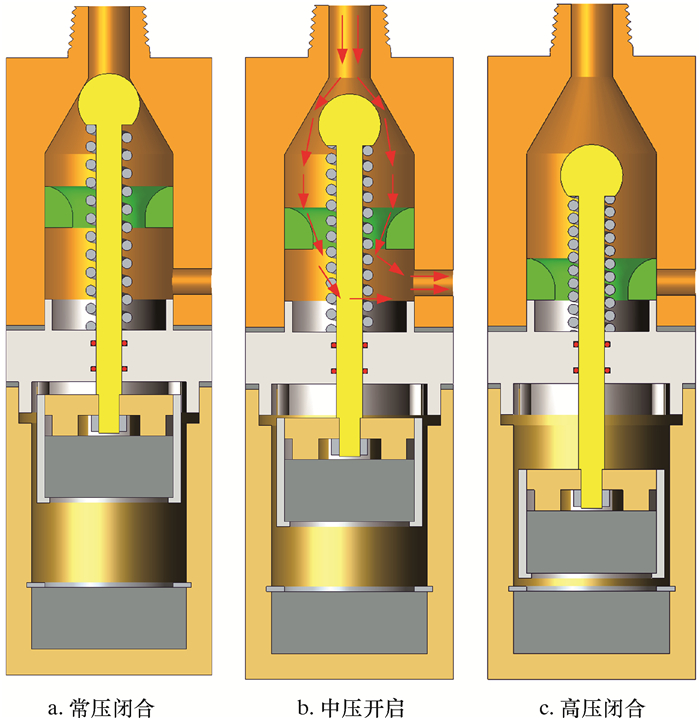

1.2 工作原理常压时,上磁铁与下磁铁之间的距离较远,因而磁力较小,弹簧处于压缩状态,对阀芯的弹力远大于磁铁的吸引力,使得阀芯紧紧地顶在阀体上,实现密封,即“常压闭合”,如图 2a所示。随着流体压力的增大,当流体压力与磁铁吸引力的合力超过弹簧弹力时,阀芯连同固定在一起的上磁铁、挡环一起向下运动,阀芯打开,喷嘴开始喷射水流,整个控制阀处于开启状态,即“中压开启”,如图 2b所示。随着流道压力的进一步增大,两块磁铁之间距离逐渐减小,磁铁吸引力迅速增大,当超过某一临界点后,磁铁吸引力和流体压力的合力大于弹簧弹力,从而将挡环往下拉至中阀体的限位处,挡环挡住喷嘴,流道闭合,即“高压闭合”,如图 2c所示。当流体压力减小时,阀芯复位。

|

| 图 2 射流控制阀工作原理图 Fig.2 Schematic diagram of the jet control valve |

2 计算及仿真 2.1 力的计算

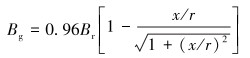

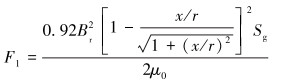

间距为x、大小相等且同心的两块扁圆柱形永磁体之间的吸引力F1为[8]:

|

(1) |

式中:Sg为气隙面积,μ0为真空磁导率,Bg为气隙内磁密。

气隙内磁密的表达式为[9]:

|

(2) |

式中:r为圆柱形永磁体半径,Br为永磁体的剩磁。

由此得到两块永磁体间吸引力F1与两者之间距离x的关系为:

|

(3) |

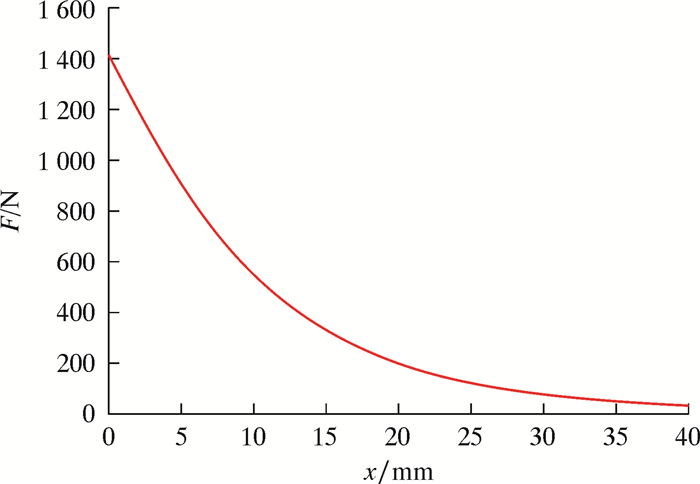

本设计选用牌号为N50的钕铁硼磁铁,Br=1.4 T,半径r=25 mm,厚度为10 mm,得到永磁体间吸引力F随间距x的变化曲线,如图 3所示。

|

| 图 3 永磁体吸引力与间距的关系曲线 Fig.3 Relationship between attraction force and distance of permanent magnets |

弹簧对阀杆的弹力F2与磁铁间距x的关系为:

|

(4) |

式中:k为弹簧系数,a为弹簧初始压缩量,l为两块磁铁之间的初始距离。

控制阀开启后,流体对阀杆球头的压力为:

|

(5) |

式中:p为流体压力,S为流体有效作用面积,R1为阀杆半径,R2为挡环连杆半径。

忽略空气压缩阻力及摩擦力,得到阀杆力平衡方程:

|

(6) |

控制阀开启后,随着流体压力的增大,阀杆带动磁铁往下运动,两块磁铁之间的距离减小,吸引力迅速增大,而弹簧弹力则匀速增大,因此存在一个平衡位置。平衡位置之前,弹簧弹力的增量大于磁铁吸引力的增量,在流体压力增量的补充下,阀杆往下运动,当阀杆超过平衡位置后,磁铁吸引力的增量大于弹簧弹力的增量,阀杆迅速下拉。因此,平衡位置处的条件为:

|

(7) |

设平衡位置处磁铁间距为10 mm,根据公式(7)求得弹簧系数为57 N/mm。设控制阀开启位置处两磁铁间距为15 mm,此处磁铁吸引力为335 N,设控制阀开启压力为2 MPa,流体有效作用面积为40 mm2,则根据力平衡方程,求得弹簧初始压缩量为7.3 mm。

平衡位置处永磁体吸引力为567 N,根据力平衡方程求得平衡位置处(即磁铁间距为10 mm)流体压力为3.4 MPa。因此,笔者所述控制阀低压闭合压力范围为0.0~2.0 MPa,中压开启压力范围为2.0~3.4 MPa,高压闭合压力大于3.4 MPa。

2.3 流固耦合仿真使用Fluent软件对控制阀腔体内流体及阀芯进行流固耦合仿真分析。为简化模型,将腔体内弹簧和挡环等部件忽略。由于控制阀具有对称性,为方便计算,建立½模型,其中阀体和阀芯为固体(solid),阀腔体内为流体(fluid),建立的仿真模型如图 4所示。

|

| 图 4 仿真物理模型 Fig.4 Physical model for simulation |

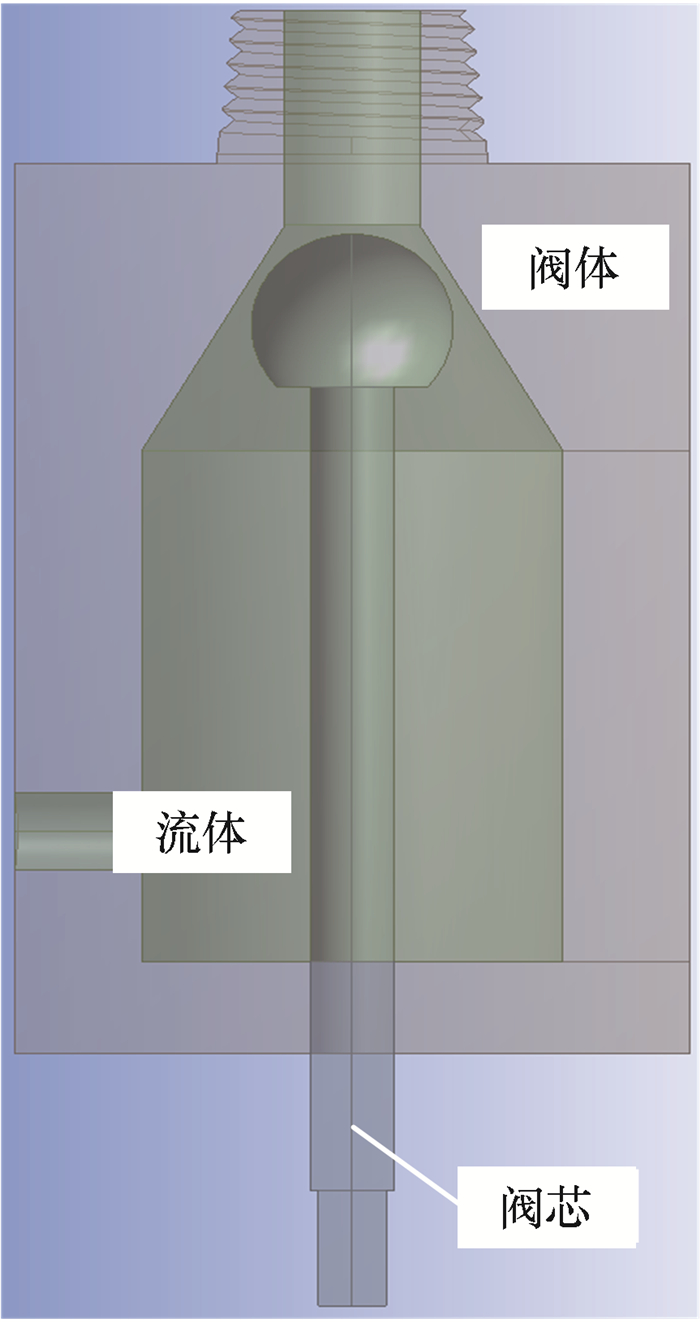

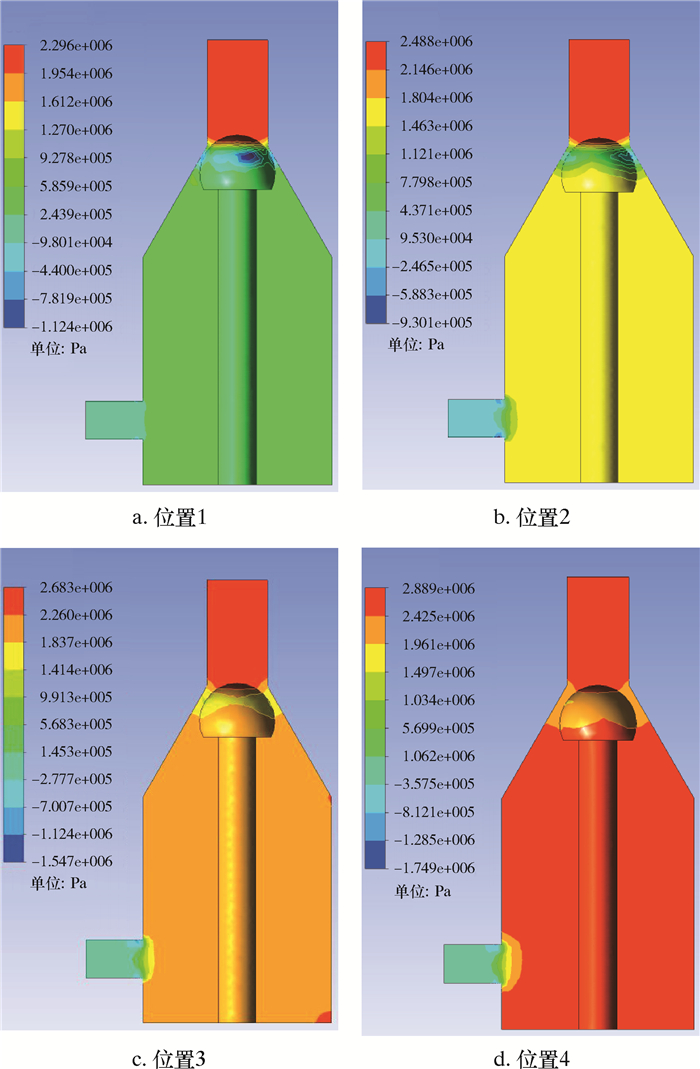

阀芯不同位置处的力学参数如表 1所示。分别对其进行流固耦合仿真,考察腔内流体压力及速度分布状况,并对阀芯进行强度校核。对流体进行网格划分,设置第一层边界层厚度为0.000 1 mm,选用标准的k-ε湍流模型进行模拟仿真,边界条件设为压力入口,压力值为表 1所示的流体压力,出口设为常压出口,采用SIMPLE算法进行求解[10],得到腔体内压力及速度的分布云图,如图 5和图 6所示。从仿真结果可以看出,随着阀芯的开启,腔体内流体压力不断增大,当阀芯与闭合位置的距离超过2 mm时,腔体内压力与流体入口处压力基本相等,此时,流体过阀芯球头最小截面积等于流体出口截面积;流体出口的流速随着阀芯的下移而增大,当腔体内压力与流体入口处压力相等时,流速达到最大值。

| 阀芯位置序号 | 阀芯开启距离/mm | 永磁体间距/mm | 磁力/N | 弹簧弹力/N | 流体作用力/N | 流体压力/MPa |

| 1 | 0.5 | 14.5 | 353.9 | 444.6 | 90.7 | 2.3 |

| 2 | 1.0 | 14.0 | 373.5 | 473.1 | 99.6 | 2.5 |

| 3 | 1.5 | 13.5 | 394.0 | 501.6 | 107.6 | 2.7 |

| 4 | 2.0 | 13.0 | 415.5 | 530.1 | 114.6 | 2.9 |

|

| 图 5 阀芯不同位置处腔内流场压力分布云图 Fig.5 Pressure distribution in flow field of the chamber at different positions of the valve core |

|

| 图 6 阀芯不同位置处腔内流场速度分布云图 Fig.6 Velocity distribution in flow field of the chamber at different positions of the valve core |

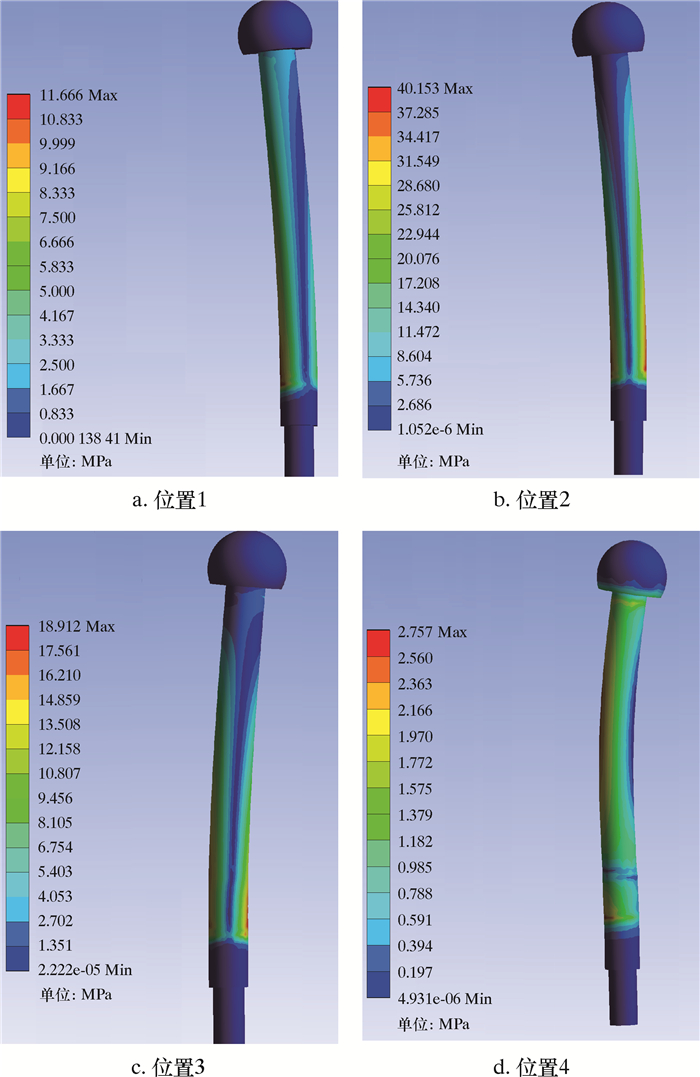

将流体仿真得到的阀芯压力分布结果导入到结构仿真中,对阀芯进行网格划分,抑制流体及阀体,将阀芯底端设为固定约束,未与流体接触的其他面设为位移约束,阀芯轴线方向设为自由,其他方向位移为0,阀芯不同位置处的结构仿真结果如图 7所示。由仿真结果可以看出,阀芯开启过程中,应力呈先增大后减小的趋势,随着流体压力的增大,阀芯往下运动,腔体内压力逐渐平衡,阀芯受到的流体压力趋于均匀,应力减小。阀芯最大应力为40.15 MPa,远小于0Cr18Ni9材料的屈服强度205 MPa,满足强度要求。

|

| 图 7 阀芯不同位置处应力分布云图 Fig.7 Stress distribution at different positions of the valve core |

3 测试结果

对设计的控制阀进行单个样机试产,并对其开启压力和闭合压力等主要参数进行测试,结果见表 2。测试结果表明:控制阀开启压力和闭合压力稳定;样机开启压力的测试值与设计值之间的误差为5%,闭合压力的测试值与设计值之间的误差为7%。产生误差的主要原因是设计过程中忽视了密封圈对阀杆及挡环连杆的摩擦作用,造成实际值较设计值偏大。测试过程中阀体密封完好、未有液体泄漏。

| 编号 | 开启压力/MPa | 闭合压力/MPa |

| 1 | 2.11 | 3.62 |

| 2 | 2.08 | 3.63 |

| 3 | 2.13 | 3.65 |

| 4 | 2.05 | 3.66 |

| 5 | 2.11 | 3.61 |

| 平均 | 2.10 | 3.63 |

4 结论及建议

(1) 针对现有压力感应式喷嘴开启后无法闭合的问题,设计了一种射流控制阀,具有“常压闭合、中压开启、高压闭合”的功能。

(2) 对控制阀系统进行受力分析,建立了力平衡方程,通过分析得到平衡位置处的条件方程,并确立了控制阀的主要参数。

(3) 对控制阀腔内流体及阀芯进行流固耦合仿真分析,得到腔体内压力场和速度场云图,阀芯的结构仿真结果显示,最大应力远小于材料的屈服强度,满足设计要求。

(4) 对样机进行开启压力和闭合压力测试,开启压力的测试值与设计值之间的误差为5%,闭合压力的测试值与设计值之间的误差为7%。

(5) 由温度变化引起的剩磁消退对本设计的影响很大,因此该控制阀需要定期拆卸维护,对永磁体剩磁进行监测,及时更换未达到要求的永磁体。

| [1] |

张合文, 崔明月, 鄢雪梅, 等. 连续油管拖动均匀酸化分支水平井[J]. 深圳大学学报(理工版), 2016, 33(3): 234-240. ZHANG H W, CUI M Y, YAN X M, et al. Uniformly acidized lateral horizontal well with drawing coiled tubing[J]. Journal of Shenzhen University Science and Enginnering, 2016, 33(3): 234-240. |

| [2] |

赵昕昕.水平分支井优化设计研究[D].西安: 西安石油大学, 2012. ZHAO X X. The research of horizontal multilateral well optimal design[D].Xi'an: Xi'an Shiyou University, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10705-1013156653.htm |

| [3] |

陈仁保. 水平井采油技术[M]. 北京: 海洋出版社, 2012. CHEN R B. Horizontal well production technology[M]. Beijing: China Ocean Press, 2012. |

| [4] |

张峰.长庆油田油气产量创新高[N].中国石油报, 2017-11-15(002). ZHANG F. Oil and gas production set a new record in Changqing oil field[N]. China Petroleum Daily, 2017-11-15(002). |

| [5] |

綦兴龙, 向俊科, 王木乐, 等. 膨胀管斜向器的研究与应用[J]. 石油机械, 2013, 41(10): 72-74. DOI:10.3969/j.issn.1001-4578.2013.10.019 |

| [6] |

韦孝忠. 浅谈苏里格气田老井开窗侧钻水平井技术[J]. 钻采工艺, 2016, 39(1): 23-25. WEI X Z. Brief talk on sidetrack horizontal well technology in Sulige gas field old wells[J]. Drilling & Production Technology, 2016, 39(1): 23-25. DOI:10.3969/J.ISSN.1006-768X.2016.01.07 |

| [7] |

赵振峰, 柴瑞林, 徐永高, 等.水平分支井井下作业钻具自动定向导入工具: CN200820122846.2[P]. 2009. ZHAO Z F, CHAI R L, XU Y G, et al. Automatic orientation guide tool of downhole operation drilling tool in horizontal multilateral well: CN200820122846.2[P]. 2009. http://cprs.patentstar.com.cn/Search/Detail?ANE=9EFC8EEA5FAACHEA9EIF9FGC9HCB9GCB6EAA9DFH9AHC7BAA |

| [8] |

王瑜. 永磁装置中磁场力的计算[J]. 磁性材料及器件, 2007, 38(5): 49-52. WANG Y. Calculation of magnetic force of permanent magnet devices[J]. Journal of Magnetic Materials and Devices, 2007, 38(5): 49-52. DOI:10.3969/j.issn.1001-3830.2007.05.014 |

| [9] |

钟文定. 技术磁学(下)[M]. 北京: 科学出版社, 2009. ZHONG W D. Technology of magnetism(Ⅱ)[M]. Beijing: Science Press, 2009. |

| [10] |

张德荣, 吴思梦. 基于FLUENT的水力喷砂射孔器喷嘴优化设计[J]. 石油机械, 2017, 45(12): 71-77. ZHANG D R, WU S M. Optimization design of nozzle of hydraulic sand jet perforator based on FLUENT[J]. China Petroleum Machinery, 2017, 45(12): 71-77. |