2. 西南石油大学石油与天然气工程学院;

3. 中石油西部钻探克拉玛依钻井公司

2. Petroleum Engineering School, Southwest Petroleum University;

3. Karamay Drilling Company, CNPC Xibu Drilling Engineering Company Limited

0 引言

随着世界经济的发展,全世界对于石油资源的需求不断增加,迫使油气井钻探作业逐步向着深层及超深层地层发展,但深层及超深层地层钻井通常存在钻井安全密度窗口窄和井控难度大等问题[1]。其中,溢流是钻井过程中频繁发生的事故之一,如果不能及时对溢流进行早期监测,并采取合理的井控措施,将导致溢流持续发生,甚至发生井喷事故[2]。为了减少溢流带来的损失,对井下溢流采取早期监测是最有效的措施。鉴于此,国内外提出了多种井下溢流早期监测方法,如井口微流量控制系统[3]、井口流量监测[4]及随钻压力监测[5]等,但是对于深井和超深井,常规溢流监测技术存在监测误差大及信息滞后等问题[6-7]。

为了解决这些问题,石磊等[8-9]提出了以节流压差原理为基础对井下微流量进行测量的方法,并提出了井下微流量控制系统的初步构思,主要由井下流量测量及信号传输系统、地面参数测量及数据采集系统、专用地面节流管汇和中央控制系统构成。屈俊波等[10]研制了井下差压式环空微流量测量装置,该装置安装在靠近钻头处,通过测量流体流过节流元件前后两端产生的节流压差,利用MWD将测量压差实时传输至地面分析处理,实现井下微流量与井下溢流实时监测。此外,他们还建立了简单的流量压差关系模型,分析了油水侵及气侵工况下节流短节的压力分布情况。李群生等[11]基于井下微流量测量装置建立了微流量控制系统,并设计了井下压差式环空微流量测量装置,能够快速监测早期溢流及漏失等井下复杂情况引起的井底微小流量变化。许京国等[12]基于井下微流量测量建立了微流量控压钻井系统,并在滨41井进行了试验,试验结果表明,该系统能够对窄密度窗口地层钻井实现早期溢流监测。刘少胡等[13]对多级节流元件进行了不同流量的数值模拟。模拟结果表明,节流元件压降随流量的增加而增加。目前还没有较完善的井下微流量测量装置的流量与压差关系理论模型,也没有针对不同井下复杂情况下节流压差变化规律的研究。为此,笔者建立了井下微流量测量装置的流量与压差关系理论模型,并对不同工况下流量压差变化规律进行了分析,所得结论可为深井和超深井钻探中溢流监测技术的现场应用提供指导。

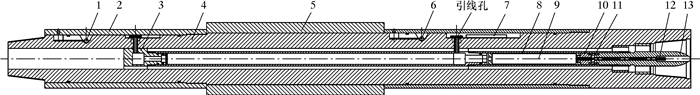

1 模型建立 1.1 井下微流量测量装置结构[14]井下微流量测量装置以节流压差原理为基础对井下微流量进行测量,其结构如图 1所示,主要由主体、压力传感器、节流元件、控制电路板以及信息传输系统等构成。其中,节流元件利用差压式流量测量方法,既要保障其不堵塞环空流体,又要使其产生的压差满足压力传感器测量精度。因此,节流元件采用稳定器结构,并采用多级节流的方式对其产生的压差放大。

|

| 1—压力传感器1;2—保护外壳;3—中心管堵头;4—主体;5—节流元件;6—压力传感器2;7—电路板;8—中心管;9—电池;10—电器接头;11—哈弗连接头;12—多芯接头;13—引导头。 图 1 井下微流量测量装置结构图 Fig.1 Structural schematic of the downhole micro-flux measuring device |

然而,根据节流压差原理可知,不同流量流体流过节流元件产生的节流压差会发生改变,为了直观地反映井下微流量测量装置节流元件压差与流量的关系,研究不同流量对节流压差的影响规律,以及井下微流量测量装置能够快速准确地对井下复杂情况识别,迫切需要建立流量与压差关系的理论模型,并对井下流量压差规律进行研究分析。

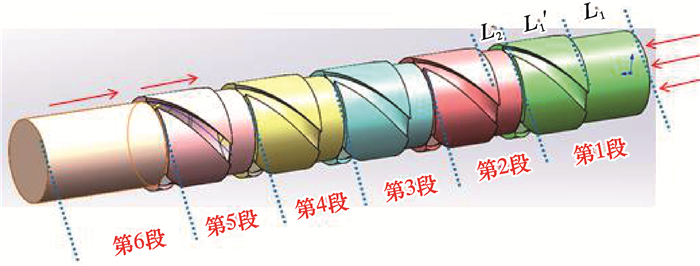

1.2 节流压差理论模型井下微流量节流装置节流元件的设计以稳定器结构为基础,采用多级节流的方式对压差放大,因此,结合节流元件特点,以单个稳定器节流元件为基础建立流量压差关系模型。单个稳定器节流元件的压差主要由稳定器前端的沿程摩阻损失、突缩结构局部摩阻损失、稳定器的沿程摩阻损失以及突扩结构局部摩阻损失4部分组成。根据节流元件结构将其分为6段,如图 2所示。

|

| 图 2 微流量短节结构示意图 Fig.2 Structural schematic of the micro-flux joint |

单个稳定器节流元件单相流模型第1段压降计算方法:根据流体力学,分别计算第1段4部分摩阻损失,然后叠加得到第1段的压差计算模型。

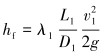

节流元件前端沿程水头损失为:

|

(1) |

式中:hf为节流元件前端沿程摩阻损失;λ1为节流元件前端沿程阻力系数;g为重力加速度,m/s2;L1为节流元件前端长度;D1为节流元件前端当量水力直径,m;v1为节流元件前端环空钻井液流速,m/s。

节流元件突缩处水头损失为:

|

(2) |

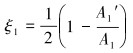

式中:hj为节流元件突缩处局部摩阻损失;ξ1为节流元件突缩处局部阻力系数。

根据流体力学知识,局部阻力系数计算式为:

|

(3) |

式中:A1为节流元件前端环空面积,m2;A1′为稳定器节流元件处环空面积,m2。

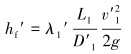

节流元件沿程水头损失为:

|

(4) |

式中:h′f为节流元件处沿程摩阻损失;λ1′为稳定器节流元件处沿程阻力系数;D′1为节流元件处当量水力直径,m;v′1为节流元件处环空钻井液流速,m/s。

节流元件突扩处局部水头损失为:

|

(5) |

式中:h′j为节流元件突扩处局部摩阻损失;ξ2为节流元件突扩处局部阻力系数。

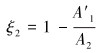

节流元件突扩处局部阻力系数计算式为:

|

(6) |

式中:A2为第2段前端环空面积,m2。

沿程阻力系数λ1和λ2′由环空流体流态所决定,通过计算雷诺数对环空流体流态进行判断,进而计算流体在节流元件处的沿程助力系数。

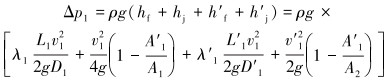

第1段总摩阻压降Δp1计算式为:

|

(7) |

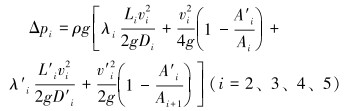

由于第2段、第3段、第4段及第5段压降计算过程与第1段完全相同,在第1段压降计算公式的基础上建立其他段压降计算公式。其他段摩阻损失计算公式如下:

|

(8) |

第6段压降沿程摩阻损失为:

|

(9) |

井下微流量测量装置在水平井段总压降Δp为:

|

(10) |

井下微流量测量装置在垂直井段总的压降Δpz计算式为:

|

(11) |

式中:l为节流装置总长度,m;θ为测量装置与井筒夹角,(°)。

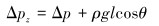

1.3 节流压差模型验证为了验证井下微流量测量装置节流压差理论模型的准确性,利用上述节流压差理论模型与流体动力学模拟对井下微流量测量装置在井下工作的流量压差关系进行计算。计算井例采用直井,井眼直径215.9 mm,钻井液泵入流量为23~42 L/s,钻井液密度1.26 g/cm3。将进口定义为速度进口,出口定义为压力出口,初始压力为40 MPa,采用标准k-ε模型进行计算。

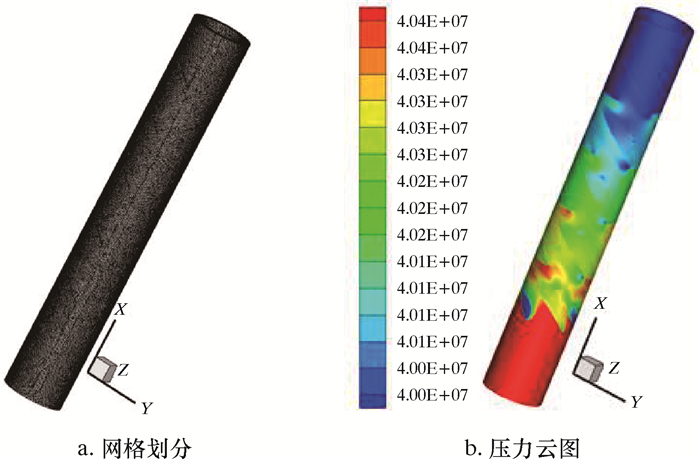

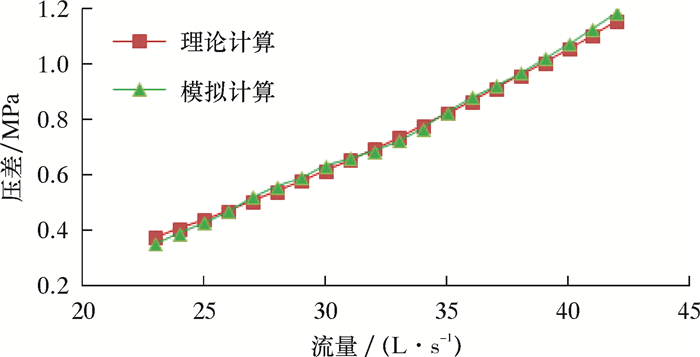

运用流体动力学建立计算流体域,流体动力学模型网格划分及流体压力云图如图 3所示。图 4为理论模型计算结果与流体动力学模拟结果对比曲线。由图 4可以看出,理论计算压差与模拟压差较为接近,误差范围较小,最大误差小于8%。由此可知,理论压差计算模型对微流量测量装置节流压差计算具有较高的精度和准确性。

|

| 图 3 模型网格划分及流体压力云图 Fig.3 Model meshing and fluid pressure distribution |

|

| 图 4 理论模型计算结果与模拟结果对比曲线 Fig.4 Comparison of theoretical model calculation results and simulation results |

2 不同工况下节流压差规律研究

井下微流量测量装置以节流压差原理为基础对井下微流量进行测量。当井下发生复杂情况时,井下微流量测量装置测量的压差将发生改变。为了更加快捷地对井下复杂工况进行识别,对微流量测量装置节流压差变化规律研究十分必要。为此,笔者分别对不同流量下井壁垮塌、井径缩小、井下溢流及井漏工况下流量压差变化规律进行了研究。

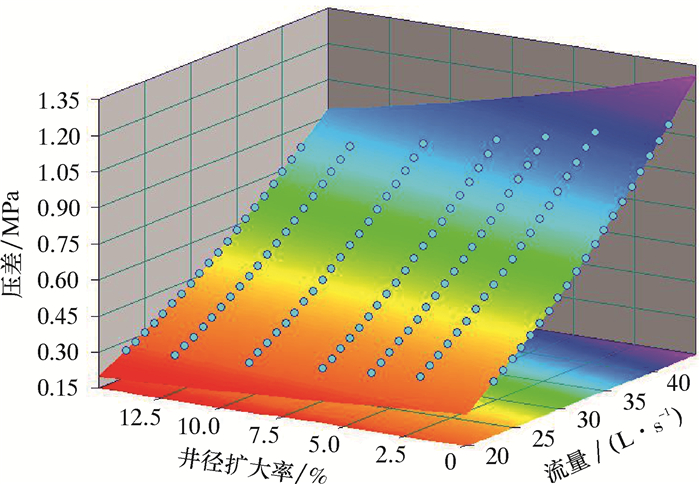

2.1 井壁垮塌当钻遇井壁垮塌井段时,由于井壁垮塌导致井径扩大,井径扩大对流体过流面积影响极大,从而影响节流元件产生的压差。为了研究井壁垮塌对节流压差的影响规律,对不同井径扩大率下的流量压差进行了计算,结果如图 5所示。由图 5可知:流体流量越大、井径扩大率越小,节流压差越小,反之越大;当流体流量稳定时,井壁垮塌工况下节流压差小于正常工况下节流压差,并随着井径扩大率增大而减小,而且流量越大,随着井径扩大率增大节流压差减幅越大;当井径扩大率稳定时,压差随流量的增大而增大,并且井径扩大率越小,随着钻井液流量增大节流压差增幅越大。

|

| 图 5 不同井径扩大率下压差随流量变化关系图 Fig.5 Relationship between pressure difference and flow rate under different hole enlargement rates |

2.2 井径缩小

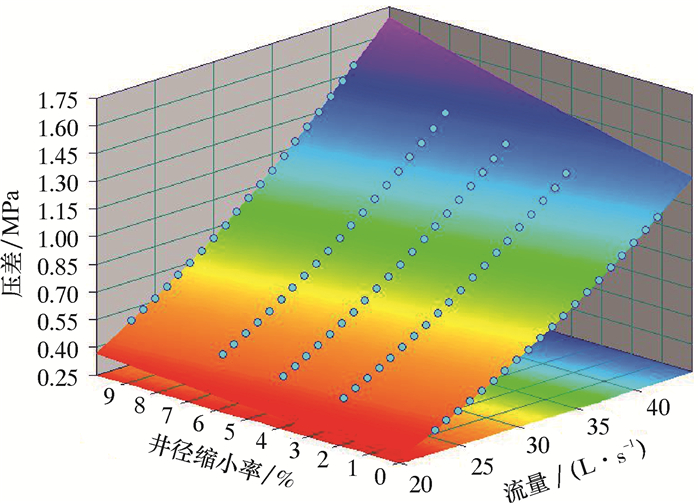

当钻遇井径缩小井段时,由于井径缩小使得流体过流面积减小,从而影响井下微流量测量装置产生的压差。为了研究井径缩小对节流压差的影响规律,对不同井径缩小率下的流量压差进行了计算,结果如图 6所示。由图 6可知:流体流量越大、井径缩小率越大,节流压差越大,反之越小;流体流量处于稳定时,井径缩小井段的节流压差大于正常井段节流压差,并随着井径缩小率的增大而增大,而且节流压差增幅越大;井径缩小稳定时,节流压差随着钻井液流量增大而增大,并且节流压差增幅越大。

|

| 图 6 不同井径缩小率下压差随流量变化关系图 Fig.6 Relationship between pressure difference and flow rate under different hole shrinkage rates |

2.3 井下溢流

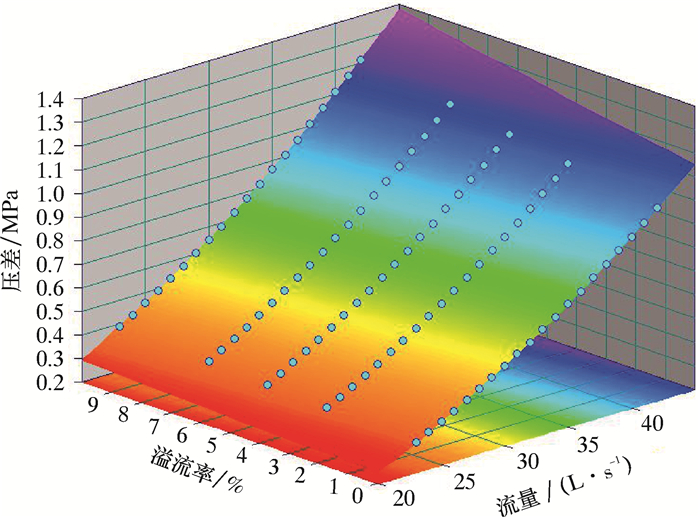

井下溢流是钻井过程中常遇到的复杂工况之一,为了探索井下微流量测量装置在溢流工况下流量压差的变化规律,更加准确快速地对井下溢流进行识别,对不同溢流量条件下节流压差变化规律进行了研究,结果如图 7所示。由图 7可知:井下发生溢流时,节流压差大于正常工况下的节流压差,并随着溢流率的增大而增大,且增幅逐渐增大;井下溢流稳定时,节流压差随着流量的增大而增大且增幅越大;当流量与溢流率同时对压差影响时,流量和溢流率越大节流压差越大,且随两者增大节流压差增幅越大。

|

| 图 7 不同溢流率下压差随流量变化关系图 Fig.7 Relationship between pressure difference and flow rate under different overflow rates |

2.4 井下漏失

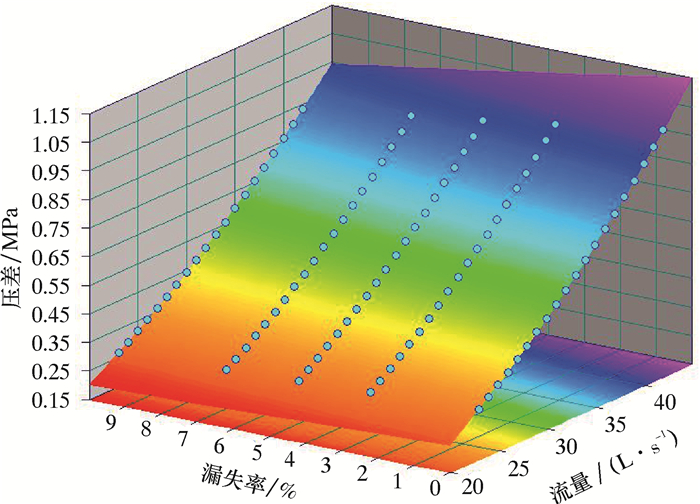

井下漏失是钻井过程中频繁发生的复杂工况之一,为了探索井下微流量测量装置在井漏工况下流量压差变化规律,在不同漏失率条件下对压差变化规律进行了研究,结果如图 8所示。

|

| 图 8 不同漏失率下压差随流量变化关系图 Fig.8 Relationship between pressure difference and flow rate under different well loss rates |

由图 8可知:井下漏失时节流压差小于正常工况下节流压差;当井筒内流量稳定时,节流压差随着漏失率的增大而减小,且减幅逐渐减小;当漏失率稳定时,节流压差随流量增大而增大,且增幅速率逐渐增大;当流量与漏失率同时对压差影响时,流量越大、漏失率越小节流元件产生的压差越大,反之越小。

由以上分析可知:钻井过程中流体流量增大,节流压差将会增大且增幅逐渐增大;当井下发生井径缩小或溢流等复杂情况时,节流压差大于正常工况下的节流压差;当井下发生井壁垮塌或漏失等复杂情况时,节流压差小于正常工况下的节流压差。此外,井下环空流体稳定时,节流压差随井径缩小率增大而增大且节流压差增幅逐渐增大;节流压差随溢流量的增大而增大且节流压差增幅逐渐增大;节流压差随井径扩大率增大而减小且节流压差减幅逐渐减小;节流压差随井下漏失率的增大而减小且节流压差减幅逐渐减小。因此,根据微流量测量装置在不同工况下的节流压差变化规律,能够实现对井下溢流程度及漏失程度等的初步判断,为及时采取合理的井控措施提供理论依据,保障油气井钻井的安全进行。

3 结论及建议(1) 根据井下微流量测量装置的特点,以单个节流元件为基础,结合流体力学基本原理,建立了流量压差计算理论模型,并利用流体动力学模拟对理论模型进行了验证,结果显示两者最大误差小于8%,表明理论压差计算模型对微流量测量装置压差计算具有较高的精度和准确性。

(2) 通过对不同工况下节流压差规律进行了研究,研究结果显示:钻井过程中流体流量增大,节流压差将会增大且增幅逐渐增大;井下环空流体稳定时,当井下发生井径缩小或溢流等复杂情况时,节流压差大于正常工况下节流压差,节流压差随井径缩小率或溢流量增大而增大且节流压差增幅逐渐增大;当井下发生井壁垮塌或漏失等复杂情况时,节流压差将小于正常工况下节流压差,节流压差随井径扩大率或井下漏失率增大而减小且节流压差减幅逐渐减小。

(3) 笔者主要针对井下微流量测量装置节流压差建立了单相流计算模型,并只对单一井下复杂情况压差规律进行了研究,建议进一步建立微流量测量装置压差多相流模型,并对多种工况同时发生时井下微流量测量装置压差变化规律进行研究,同时分析影响压差的主要因素。

| [1] |

曾义金, 刘建立. 深井超深井钻井技术现状和发展趋势[J]. 石油钻探技术, 2005, 33(5): 1-5. ZENG Y J, LIU J L. Technical status and developmental trend of drilling techniques in deep and ultra-deep wells[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2005, 33(5): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1001-0890.2005.05.001 |

| [2] |

梅大成, 郑巧, 何志敏, 等. 油气井钻井过程中井喷预测机理研究[J]. 天然气工业, 2010, 30(1): 68-70. MEI D C, ZHENG Q, HE Z M, et al. A study of blowout prediction mechanism during drilling in oil and gas wells[J]. Natural Gas Industry, 2010, 30(1): 68-70. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2010.01.019 |

| [3] |

李治伟, 刘绘新, 徐朝阳, 等. 深井早期微量溢流监测技术[J]. 天然气技术与经济, 2011, 5(3): 29-31. LI Z W, LIU H X, XU C Y, et al. A technology tomonitor early micro overflow of deep well[J]. Natural Gas Technology and Economy, 2011, 5(3): 29-31. |

| [4] |

任美鹏, 李相方, 徐大融, 等. 一种提高钻井液返出流量测量灵敏度的方法[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2013, 35(1): 160-167. REN M P, LI X F, XU D R, et al. A method of improving measurement sensitivity of return drilling mud flow rate[J]. Journal of Southwest Petroleum University(Science & Technology Edition), 2013, 35(1): 160-167. |

| [5] |

李兴杰, 何成山, 马红, 等. 随钻测量井底压力、温度和钻井液密度的方法探讨[J]. 录井工程, 2008, 19(4): 38-41. LI X J, HE C S, MA H, et al. Method of bottom hole pressure, temperature and drilling fluid density measurement while drilling[J]. Mud Logging Engineering, 2008, 19(4): 38-41. DOI:10.3969/j.issn.1672-9803.2008.04.008 |

| [6] |

SANTOS H, CATAK E, KINDER J, et al. First field applications of microflux control show very positive surprises[R]. IADC/SPE 108333, 2007.

|

| [7] |

邓勇, 刘绘新, 唐继平, 等. 超深井早期微流量溢流监测技术研究[J]. 西部探矿工程, 2010(9): 58-60. DENG Y, LIU H X, TANG J P, et al. Research on early micro-flow overflow monitoring technology for ultra-deep wells[J]. West-China Exploration Engineering, 2010(9): 58-60. DOI:10.3969/j.issn.1004-5716.2010.09.021 |

| [8] |

石磊, 陈平, 胡泽, 等. 井下流量测量装置在MPD系统中的应用研究[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2010, 32(6): 89-92. SHI L, CHEN P, HU Z, et al. The application of bottom-hole flow meter in the MPD system[J]. Journal of Southwest Petroleum University(Science & Technology Edition), 2010, 32(6): 89-92. DOI:10.3863/j.issn.1674-5086.2010.06.018 |

| [9] |

石磊, 陈平, 胡泽, 等. 井下微流量控制方法[J]. 天然气工业, 2011, 31(2): 79-81, 84. SHI L, CHEN P, HU Z, et al. A method of bottom-hole micro-flux control[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(2): 79-81, 84. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2011.02.019 |

| [10] |

屈俊波, 陈平, 马天寿, 等. 精确监测井底溢流的井下微流量装置设计与试验[J]. 石油钻探技术, 2012, 40(5): 106-110. QU J B, CHEN P, MA T S, et al. Design and test of down-hole micro-flow device for monitoring overflow[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2012, 40(5): 106-110. DOI:10.3969/j.issn.1001-0890.2012.05.023 |

| [11] |

李群生, 朱礼平, 李果, 等. 基于井下流量测量的微流量控制系统[J]. 石油钻探技术, 2012, 40(3): 23-27. LI Q S, ZHU L P, LI G, et al. Micro-flow control system based on downhole flow measurement[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2012, 40(3): 23-27. DOI:10.3969/j.issn.1001-0890.2012.03.005 |

| [12] |

许京国, 陶瑞东, 王永刚, 等. 滨41井微流量精细控压钻井实践[J]. 钻采工艺, 2014, 37(2): 8-11. XU J G, TAO R D, WANG Y G, et al. Microflux fine managed pressure drilling technologies in Bin 41 well[J]. Drilling & Production Technology, 2014, 37(2): 8-11. DOI:10.3969/J.ISSN.1006-768X.2014.02.03 |

| [13] |

刘少胡, 罗衡, 冯定, 等. 控压钻井多级节流元件压降场数值模拟[J]. 石油矿场机械, 2015, 44(7): 11-14. LIU S H, LUO H, FENG D, et al. Numerical simulation of pressure field for multi-stage throttling tool in MPD[J]. Oil Field Equipment, 2015, 44(7): 11-14. DOI:10.3969/j.issn.1001-3482.2015.07.003 |

| [14] |

陈平, 马天寿. 深水钻井溢流早期监测技术研究现状[J]. 石油学报, 2014, 35(3): 602-611. CHEN P, MA T S. Research status of early monitoring technology for deepwater drilling overflow[J]. Acta Petrolei Sinica, 2014, 35(3): 602-611. |