2. 中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院

2. Drilling Technology Research Institute, Shengli Petroleum Engineering Co., Ltd., SINOPEC

0 引言

桩基冲刷是桥梁、码头、栈道或固定式平台(如导管架平台、自升式平台以及海上风电基础)等水工结构物普遍存在的问题[1-3]。桩基冲刷会产生一系列严重后果[4-7]:①桩基的侧向、轴向性能以及承载能力降低。②桩体受腐蚀范围加大。③结构物附属管线易于折断。④冲刷裸露严重时,可能产生掏空,导致基础滑移甚至失稳。⑤冲刷严重时,在结构物受力不均或轮船停靠碰撞等作用下,可能导致结构倾斜甚至整体倒塌的严重后果。因此,为保护水工建筑物的安全,必须对桩基采取冲刷防护与治理措施。

目前,桩基冲刷防治一般采取仿生水草、抛石、混凝土沉排垫、开缝防护、桩前排桩防护和淹没槛防护等方法[8]。仿生水草效果好,但属于国外专利,价格偏贵。抛石和混凝土沉排垫只是被动地提高桩周土体的抗冲能力,不能从冲刷产生的根本原因入手,水流作用大以及作用变化较大时,容易发生移走,施工质量也不容易保证;而且,由于砂石或混凝土块等固态物体比床面的刚度大得多,波流仍然对河(海)床上的泥沙有冲刷,导致床底“二次冲刷”问题的出现。因此,为了在使用期限内保证冲刷不发展到基础,需要对基础周边很大范围进行处理,费用比较昂贵,而且后期再维护也比较困难。开缝防护、桩前排桩防护和淹没槛防护受水流流向限制,主要适于河流中桩墩的冲刷防护,在近海环境下防护效果不明显。

为解决目前桩基防冲刷技术的不足,笔者在深入研究桩周流场分布特点的基础上,运用能量耗散原理和能量转换理论,使用柔性材料,研发了一种主动型柔性消能导流防冲刷装置,并利用流固耦合数值仿真模拟验证了所研发柔性防护装置的有效性。

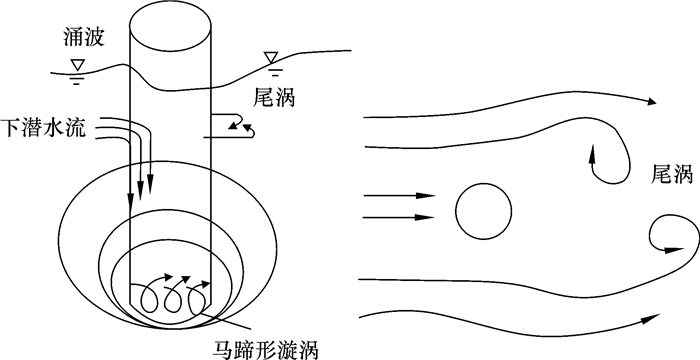

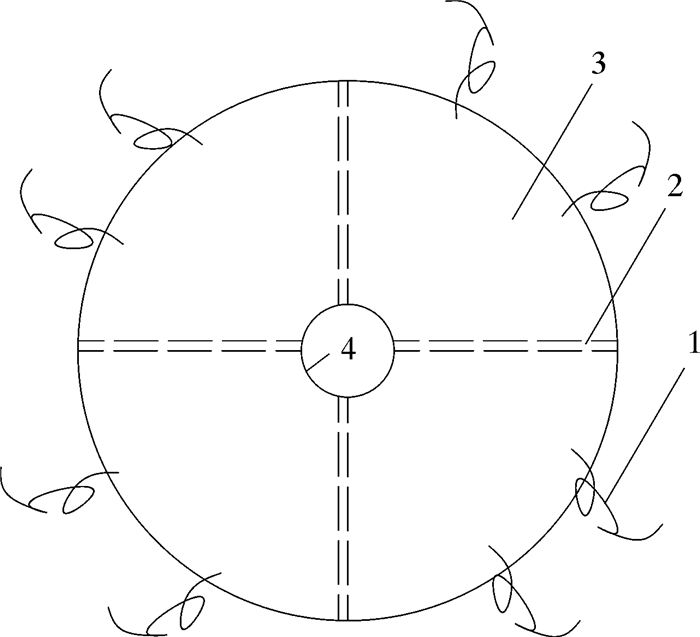

1 柔性消能导流桩基冲刷防护装置研发理论依据理论上,经过圆柱形桩柱的流场由下潜水流、马蹄形漩涡和尾涡等水流组成[9]。桩周流场分布如图 1所示。各部分水流的特点如下[10]。

|

| 图 1 桩柱周围流场分布示意图 Fig.1 Schematic diagram of flow field distribution around the pile |

1.1 下潜水流

前进水流撞击桩柱后,由于桩柱阻水,靠近自由液面附近的桩柱上游不远处的部分水流向上;部分水流则沿桩柱表面以较快的速度向下运动,形成下潜水流,进而形成主漩涡,是桩基冲刷的主要动力。

1.2 马蹄形漩涡因海床摩阻作用,近底前进水流的纵向流速沿垂线存在流速梯度,即上部流速较大而近底流速最小,形成了压力梯度,在桩柱的上方形成高水头,而遇桩柱阻碍,在桩柱表面快速向下流动,形成横轴顺时针漩涡,与临底纵向水流汇合,这股桩前的下潜水流在床底翻滚绕过圆柱,形成围绕桩柱卷绕的螺旋状马蹄形漩涡。

1.3 尾涡圆柱两侧水流则收缩集中,动能增加,绕过圆柱旋转,在桩后形成范围较大的尾涡。

根据对圆柱绕流流场的特点分析可知,前进水流在桩基附近产生的多重漩涡体系,三维边界层分离和高强度的水体紊动将造成桩基周围的局部冲刷。因此,可以从控制冲刷水流入手,基于主动改变圆柱的受力和流场分布,减小冲刷原动力的思想,分别针对下潜水流、马蹄形漩涡和尾涡来设计桩基冲刷防护装置。对于下潜水流,可采用减缓水流能量或改变水流与桩柱的作用方式来处理;对马蹄形漩涡,可采用阻碍水流急速下冲的手段或增大泥沙启动动力来应对;对于尾涡,可采用减小尾流的措施来应对。

2 柔性消能导流防冲刷装置方案设计 2.1 柔性消能导流防冲刷装置方案冲刷防护装置的机理和研发思路是:通过深入考察冲刷形成与发展的内在机理,从桩基局部冲刷的内在影响因素出发,从扰动水流结构入手,运用能量耗散思想及受力缓冲原理,在桩腿上包敷软质吸能柔性材料,吸收来流的动能,减弱来流水流强度,减少桩腿所受的作用力,有效降低来流的流速,主动减小桩周漩涡的影响,从而减小或防止桩基局部冲刷。

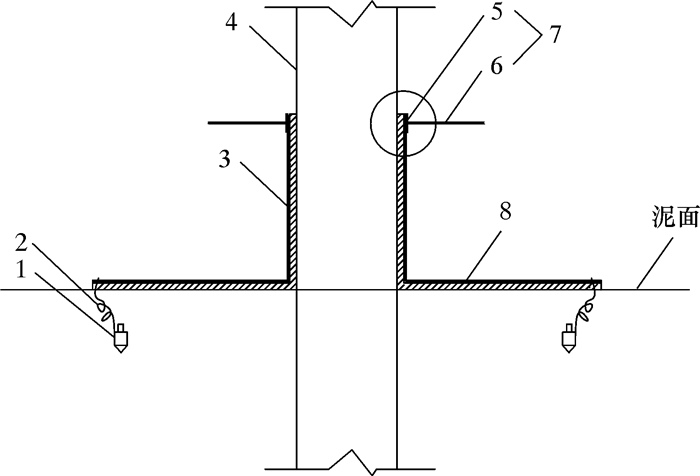

柔性消能导流防冲刷装置的方案设计图见图 2~图 4。装置主要由柔性护套、刚性导流板和柔性护垫三部分组合而成,其中,柔性护套包敷在桩柱上,刚性导流板配置在柔性护套的顶部,柔性护垫铺设于桩基四周。

2.2 柔性消能导流防冲刷装置的组成如图 2~图 4所示,柔性消能导流防冲刷装置的组成主要有柔性护套、刚性导流板(包括环形护圈和短护筒)、柔性护垫、尼龙搭扣、锚绳、锚、桩腿、泥面和结构加强筋。

|

| 1 —锚绳;2—锚;3—柔性护套;4—桩腿;5—短护筒;6—环形护圈;7—刚性导流板;8—柔性护垫。 图 2 柔性消能导流防冲刷装置示意图 Fig.2 Schematic diagram of a flexible energy dissipation diversion scouring protection device |

|

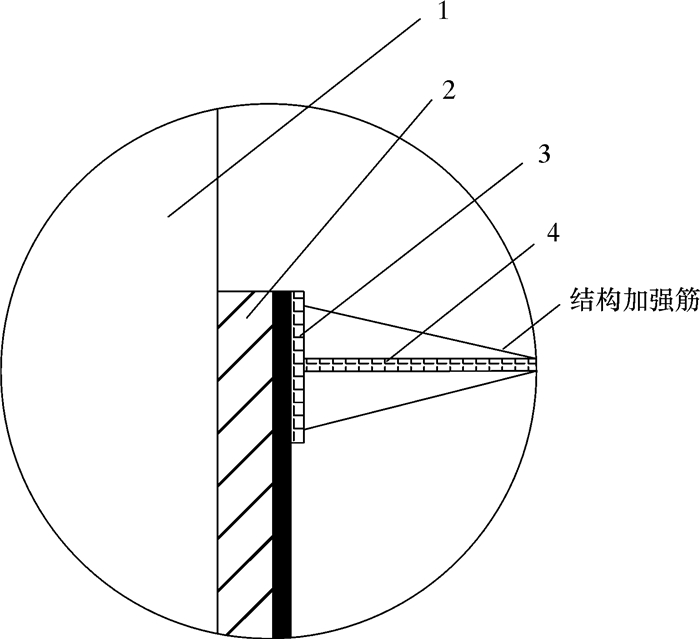

| 1—桩腿;2—柔性护套;3—短护筒;4—环形护圈。 图 3 刚性导流板立面示意图 Fig.3 Schematic diagram of vertical cross section of the rigid diversion plate |

|

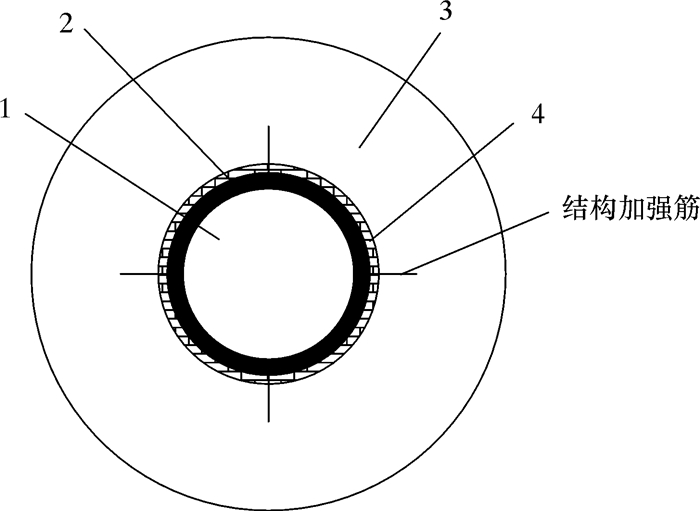

| 1—桩腿;2—柔性护套;3—环形护圈;4—短护筒。 图 4 刚性导流板平面示意图 Fig.4 Schematic diagram of cross section of the rigid diversion plate |

柔性护套由具有大变形能力、刚度小、阻尼系数大、保形性好、耐腐蚀的硅橡胶或聚氨酯等吸能材料制成。柔性护套的两个侧边使用尼龙搭扣对接或搭接包覆在桩腿上,柔性护套的顶部位置使用刚性导流板固定。柔性护套的作用是消耗来流的运动能,减小来流流速,从而减小下潜水流的速度。

为了在海洋环境力作用下保持结构稳定性,刚性导流板由环形护圈与短护筒焊接而成的组合体组成(见图 3和图 4),并通过短护筒设置在柔性护套的顶部位置。短护筒兼起到固定柔性护套位置的作用。环形护圈上下端使用加强筋进行结构加强。刚性导流板的作用是阻挡和消杀来自桩腿迎水面的下潜水流,改变其大小与方向,迫使下潜水流向两侧分流,减小马蹄形漩涡的强度。

柔性护垫(见图 5)铺设于桩基四周的海底面上。柔性护垫可使用具有大变形能力、刚度小、阻尼系数大、耐腐蚀的硅橡胶或聚氨酯等吸能材料制成,材料可选用与柔性护套相同的材料,但刚度需小于海底面土的刚度。柔性护垫由整块或多块柔性材料组成,多块柔性材料呈圆形轴向排列形成柔性护垫,柔性护垫的侧边可使用尼龙搭扣对接或搭接成整体,即形成一个圆盘形的柔性护垫,柔性护垫的内边缘通过绑扎绳绑缚在桩腿根部处。柔性护垫的作用是保护基础底部,防止桩基周围流体直接作用于桩基底部,保护柔性护垫下的泥沙不被冲走。柔性材料还可减小下潜水流、马蹄形漩涡和尾涡的冲刷能量,削弱漩涡掏蚀,起到冲刷防护作用。由于柔性护垫的刚度远小于床面泥沙的刚度,所以海底部的来流能量主要作用在柔性护垫上,从而避免了来流对海底土的运移和掏蚀作用;即使有部分泥沙冲起,在对桩基形成圏护的情况下,泥沙淤积于柔性护垫四周,防止了泥沙自柔性护垫运移别处。而且,柔性护垫与不同桩基海床具有良好的协同适应能力,可适用于各种复杂海底面。

|

| 1—锚绳;2—尼龙搭扣;3—柔性护垫;4—桩腿。 图 5 柔性护垫示意图 Fig.5 Schematic diagram of the flexible and soft pad |

锚绳是由防紫外线、高强度、耐腐蚀轻质非金属材料制作的绳索,锚绳一端连接在所述柔性护垫靠近外边缘处,另一端设置在锚上,通过锚绳的牵拉作用使柔性护垫不被海浪和海流冲翻。锚通过锚抢打入指定深度的海底土体里。柔性护垫外边缘自然下垂,且垂直于冲刷面,形成伞形防护网。

2.3 柔性消能导流防冲刷装置的优点与现有技术相比,笔者提出的柔性消能导流防冲刷装置具有如下优点:

(1)本装置的结构动力特性不会在服役期间发生变化。

(2) 本装置结构型式简洁,施工方便,可用于恶劣海洋环境条件下的海洋结构物。

(3) 本装置既可用于新建结构的防护处理,也可用于在位结构的冲刷修护。

(4) 本装置不论水流方向如何,都能起到消波作用。既可应用于河流,也可应用于流场复杂的近海,可广泛应用于石油平台、桥梁和风力发电平台等水工结构物的桩基冲刷防护。

(5) 一次性投入费用,后期维护费用低,维护方便。根据监测情况,当材料发生损坏或老化时,可方便地进行更换,可减少平台冲刷检测次数,经济效益良好。

3 平台桩基冲刷数值模拟研究针对在水深12 m,平均流速1.03 m/s的埕岛油田某平台桩腿,进行未设置防护装置和设置防护装置两种工况的水动力特性数值分析,通过比较分析两种工况下的涡流响应及力学性能,验证柔性消能导流防冲刷装置对桩基的防护效果。由于柔性材料在流场中变形较大,且柔性材料的阻尼作用使得流体流速降低,需要将结构响应反馈给流体,所以设置防护装置工况的流体分析问题是典型的双向流固耦合数值计算问题。为了便于比较,对于未设置防护装置的工况也使用双向流固耦合数值计算方法。考虑到流固耦合计算的复杂性和困难性,为了验证柔性材料应用于桩腿冲刷防护的有效性,笔者仅对桩腿上包敷柔性材料的简化方案进行数值验证。

3.1 材料参数桩基圆柱外径为2 m,壁厚0.025 m,材料为API 5L X60钢,密度为7.85 g/cm3,弹性模量207 GPa,泊松比0.3。柔性材料密度为1 150 kg/m3,弹性模量0.5 MPa,泊松比0.45,材料阻尼系数为0.3。由于流固耦合数值计算的局限性,假定材料均为各向同性弹性材料。

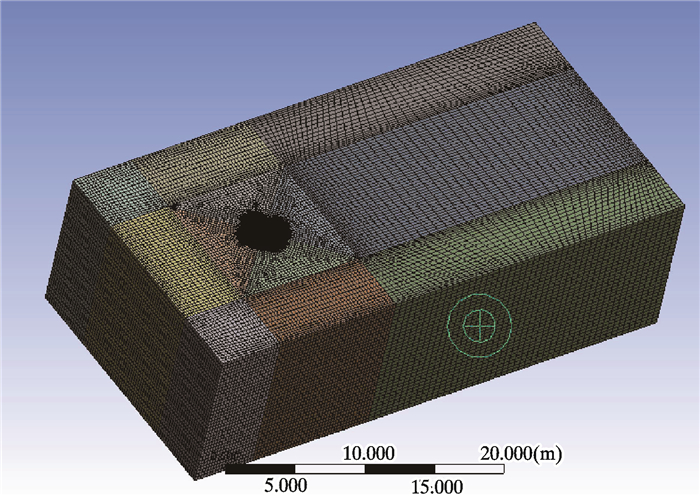

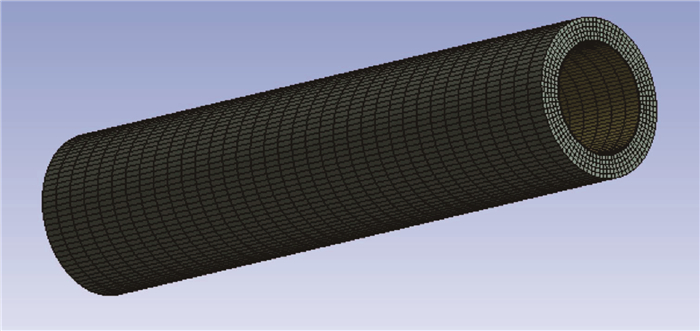

3.2 计算模型为了便于比较,初始模型和包敷模型的模拟区域、入口速度、边界条件等初始条件设置尽量保持一致。设置计算区域为40 m×20 m×12 m。模型进口采用inlet速度入口边界;出口采用自由流出的方式,取为outflow出流边界;顶面采用刚盖假定(对称边界),不考虑自由水面的自由壅水问题;底部床面采用无滑移壁面边界来模拟;其他边界为symmetry对称边界。流体与固体交界面在不考虑流固耦合时为无滑移壁面,在考虑流固耦合时为耦合界面。将流体域划分为9个区域,采用结构化六面体网格进行离散。对圆柱周边局部加密,整个流场网格的节点数为427 794个,单元数为406 728个。根据工程实际,固体结构简化为悬臂梁式支撑结构。流体域和固体结构的网格划分分别如图 6和图 7所示。

|

| 图 6 三维流场模型网格 Fig.6 Mesh of the 3D flow field model |

|

| 图 7 三维圆柱体模型网格 Fig.7 Mesh of the 3D cylinder model |

为获得更精确的结果,使用LES大涡模拟进行流场的仿真。流场和圆柱的耦合采用动网格技术。固体结构采用几何大变形分析。求解时间步长取Δt=0.05 s。计算30 s来获得流速充分发展的流场。

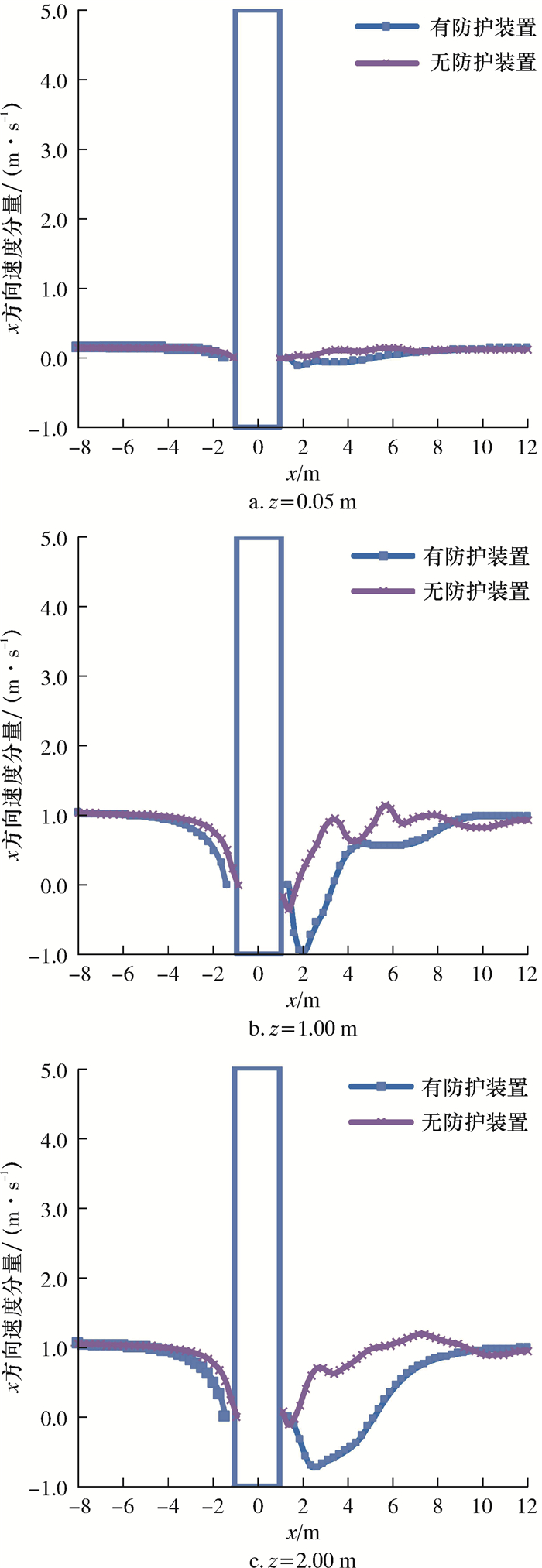

4 数值计算结果比较分析 4.1 圆柱中剖面上x方向流速分量比较图 8为桩腿不同高度处圆柱中剖面上沿流动方向的速度分布图。从图 8可以看出,有防护装置工况和无防护装置工况下流速x方向分量在接近桩腿附近都开始减小,运动到靠近桩腿处时,速度分量变为零甚至开始出现负值,这是由于桩腿前下潜水流形成的马蹄形涡造成的水流逆向流动。在桩后区域,由于尾涡的存在,使得流速分量同样出现负值。有防护装置工况的流速x方向分量明显比无防护装置工况小,说明防护装置起到明显降低流速的作用。但桩后靠近桩约2D距离以内,两个工况的速度分量都有明显的回流,说明使用护底装置以避免或减少尾涡对泥面土的冲蚀很有必要。

|

| 图 8 桩腿不同高度处圆柱中剖面上x方向流速分量分布图 Fig.8 Distribution of the velocity component in x direction on the middle section along the pile leg |

4.2 流场分离点处水动力性能比较

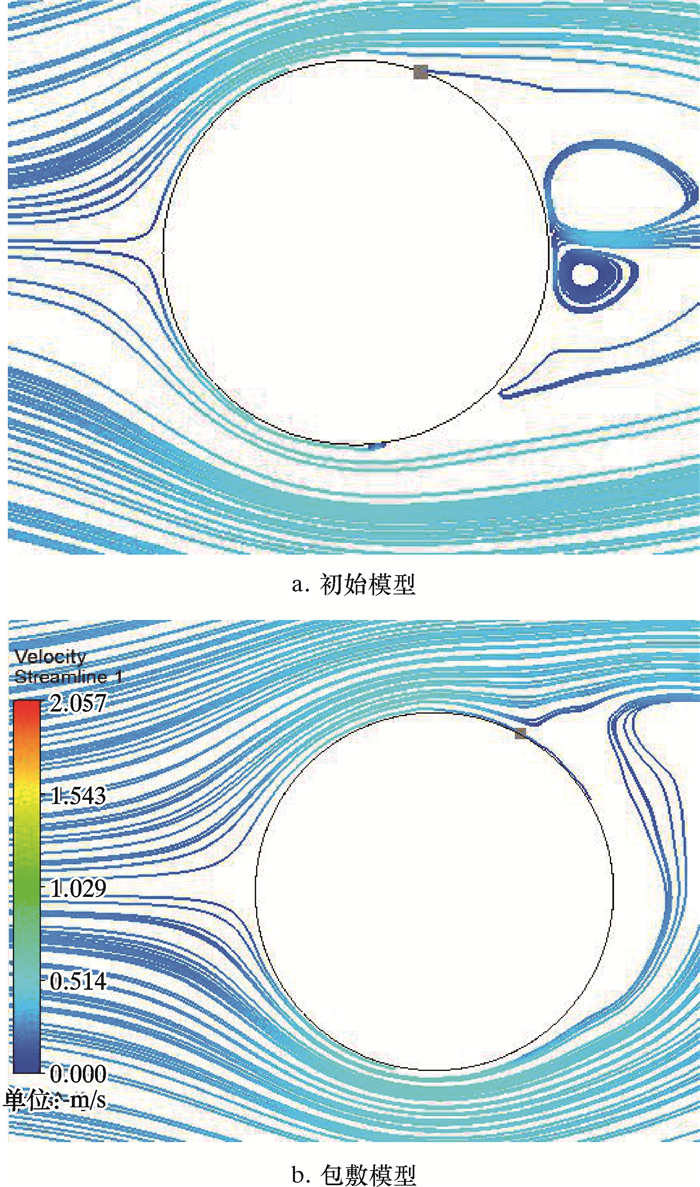

由于来流受到壁面摩擦力和逆压梯度的阻滞,流体质点在分离点处产生流动分离。分离点即沿柱体表面速度由正到负的转变点或零速度点,在分离点后两侧剪切层之间为尾流区。靠近床面0.1 m的流线图与分离点位置如图 9所示。

|

| 图 9 靠近床面0.1 m的流线图与分离点位置示意图 Fig.9 Schematic diagram of the streamline 0.1 m away from the bed and the position of separation point |

从图 9可知,初始模型的分离点角度为115°,而包敷模型为137°,说明柔性防护装置使得湍流边界层的能量变小,边界层的分离延迟,绕流尾迹宽度减小,绕流阻力减小,形成尾涡的能力变弱,从而起到了抑制桩后床底冲刷的作用。

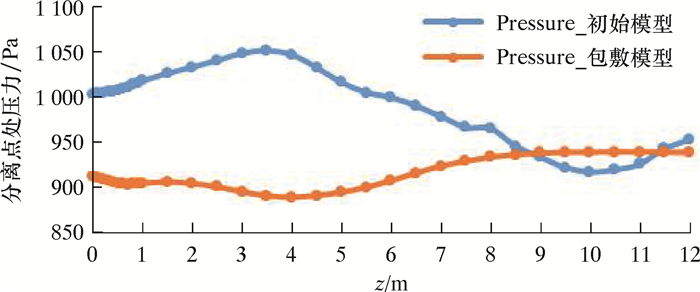

为典型说明桩腿周围流场情况,比较初始模型与包敷模型桩腿不同高度分离点处的流场特征参数变化情况,结果如图 10所示。

|

| 图 10 两种模型沿柱面高度分离点处的压力比较 Fig.10 Comparison of pressures at the separation point of the two models along the height of the cylinder |

由图 10可知:在离床面0.0~8.8 m的高度范围内,初始模型分离点处的压力明显大于包敷模型;在离床面8.8 m至水面的高度范围内,两者相差不大,这是由于流场计算模型的顶部边界忽略了自由液面的影响,导致计算结果与实际略有偏差。

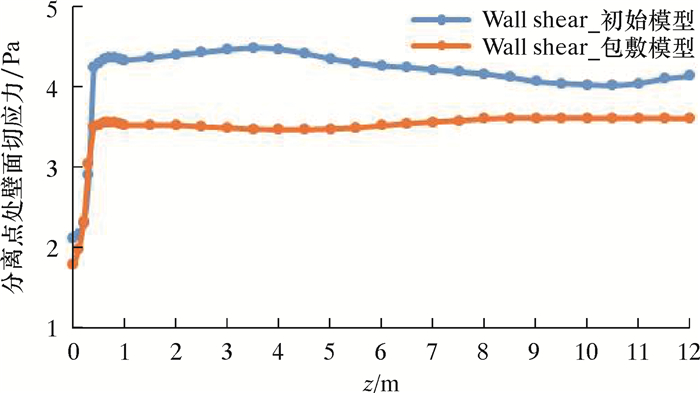

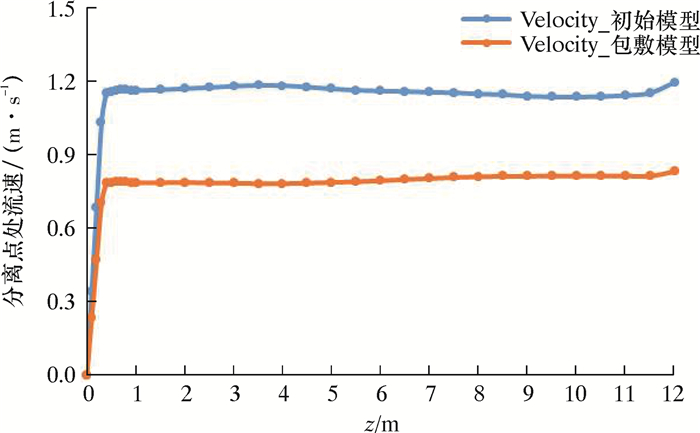

两种模型沿柱面高度分离点处壁面切应力和流速比较如图 11和图 12所示。由图可知,在桩柱的整个高度范围内,初始模型分离点处的壁面切应力和流速都明显大于包敷模型。由于流场计算模型的顶部边界忽略了自由液面的影响,在离水面的一定高度范围内,计算结果与实际略有偏差,导致二者差值略有减小。

|

| 图 11 两种模型沿柱面高度分离点处壁面切应力比较 Fig.11 Comparison of wall shear stress at the separation point of the two models along the height of the cylinder |

|

| 图 12 两种模型沿柱面高度分离点处流速比较 Fig.12 Comparison of flow rates at the separation point of the two models along the height of the cylinder |

综上所述,通过对桩腿不同高度处圆柱中剖面上x方向流速分量分布、分离点位置以及分离点处流场特性等的比较研究,可以得出结论:柔性消能导流防冲刷装置对桩腿具有有效的冲刷防护作用。

5 结论(1) 研发了一种柔性桩基防冲刷装置,对防护装置的各部分结构构成进行了详述,并通过数值仿真计算,从多个角度验证了该装置的有效性。

(2) 所研发的柔性装置可以从根本上解决水上结构物的桩基冲刷问题,改善基础稳定性,延长结构物使用寿命。

(3) 装置可用于以桩柱为基础的浅基础固定式平台、海上风机基础、桥墩等多种结构的安全防护,工程应用前景广阔。

| [1] |

韦雁机, 叶银灿, 吴珂, 等. 桩周局部冲刷三维数值模拟[J]. 海洋工程, 2009, 27(4): 61-66. WEI Y J, YE Y C, WU K, et al. 3D numerical modeling of flow and scour around a circular pile[J]. The Ocean Engineering, 2009, 27(4): 61-66. |

| [2] |

韩海骞, 熊绍隆. 潮流作用下桥墩局部冲刷规律研究[J]. 浙江水利科技, 2014, 195(5): 87-91. HAN H Q, XIONG S L. Research on local scour law at bridge piers under tidal current action[J]. Zhejiang Hydrotechnics, 2014, 195(5): 87-91. DOI:10.3969/j.issn.1008-701X.2014.05.021 |

| [3] |

于通顺, 练继建, 齐越, 等. 复合筒型风电基础单向流局部冲刷试验研究[J]. 岩土力学, 2015, 36(4): 1015-1020. YU T S, LIAN J J, QI Y, et al. Experimental study of the local scour around the composite bucket foundations of wind turbines under unidirectional current[J]. Rock and Soil Mechanics, 2015, 36(4): 1015-1020. |

| [4] |

陈养厚, 陈国明, 林红. 滩海石油平台桩基冲刷防治及CFD仿真[J]. 中国石油大学学报, 2009, 33(2): 112-116. CHEN Y H, CHEN G M, LIN H. Scour prevention of offshore platform pile foundation and CFD simulation[J]. Journal of China University of Petroleum, 2009, 33(2): 112-116. DOI:10.3321/j.issn:1673-5005.2009.02.022 |

| [5] |

马殿滨, 李志刚. 冲刷后地基土体特性及平台桩基承载力研究[J]. 石油机械, 2012, 40(6): 54-58. MA D B, LI Z G. Research on foundation soil mass property after erosion and bearing capacity of platform pile foundation[J]. China Petroleum Machinery, 2012, 40(6): 54-58. |

| [6] |

汤虎.冲刷对海洋平台桩基水平承载性能影响的研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2012. TANG H. Investigation of the scouring effect on lateral load capability of offshore platform's pile foundation[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2012. |

| [7] |

姜萌, 张杰峰, 陈兵. 海洋平台立管系统底部局部冲刷试验研究[J]. 中国海洋平台, 2014, 29(2): 45-49, 56. JIANG M, ZHANG J F, CHEN B. The laboratory test of local scour around the bottom of a platform riser system[J]. China Offshore Platform, 2014, 29(2): 45-49, 56. DOI:10.3969/j.issn.1001-4500.2014.02.010 |

| [8] |

房世龙, 陈红, 王岗. 桥墩局部冲刷防护工程特性研究综述[J]. 水利水电科技进展, 2007, 27(4): 84-89. FANG S L, CHEN H, WANG G. Properties of protection engineering against local scouring around piers[J]. Advances in Science and Technology of Water Resources, 2007, 27(4): 84-89. DOI:10.3880/j.issn.1006-7647.2007.04.023 |

| [9] |

梁发云, 王琛. 桥墩基础局部冲刷防护技术的对比分析[J]. 结构工程师, 2014, 30(5): 130-138. LIANG F Y, WANG C. Review on countermeasures to bridge piers from local scour[J]. Structural Engineers, 2014, 30(5): 130-138. DOI:10.3969/j.issn.1005-0159.2014.05.020 |

| [10] |

SUMER B M, FREDSOE J, CHRISTIANSEN N. Scour around a vertical pile in waves[J]. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 1992, 118(1): 15-31. |