0 引言

低油价时代,中石油海外油田低成本开发要求也更加迫切,海外超深油藏的开发面临着技术和投入成本的双重困扰。哈萨克斯坦肯尼亚克油田属于低孔特低渗超深油藏,目前地层压力系数只有0.6~0.8,压裂改造后气举完井生产成为该油田提高油井产量的重要手段。

采用常规气举管柱作业将面临以下技术难题[1-3]:①油藏埋深比较深(垂深3 700~4 400 m)。按现有气举地面设备条件,连续气举举升深度需要加深注气点500~1 000 m才能满足配产要求。②渗透率低(0.5~5.0 mD),油井要求压裂改造后投产,压裂压力高达50 MPa以上,常规气举工具承压仅35 MPa,不能实现气举压裂一趟管柱作业。③气油比高(400 m3/t),原油胶质质量分数高(23%)且含硫,频繁动管柱作业,不符合安全环保要求。④地层压力系数低(0.6~0.8),动管柱压井作业和压裂残液极易对油藏造成二次伤害。

针对上述问题,中国石油吐哈油田公司工程技术研究院设计了一体化气举完井管柱,该管柱是对常规气举完井管柱的发展和改进,具备气举生产、快速排液、油层保护及投捞作业等功能。这种气举管柱于2012—2017年在哈萨克斯坦应用47口井,气举深度最深达4 287.63 m,最高承压68 MPa,平均排液时间3 d,单井最高日产量130 t,应用效果十分显著。

1 工艺设计方法肯尼亚克油田地层压力系数仅为0.6~0.8,按地面注气压力8.5 MPa,常规等压降降套压设计方法最大注气深度2 900 m,无法达到设计配产要求。变压降设计方法[4-7]采用“极限设计”原则,以气举井特性研究为基础,结合气举阀特性和卸载时生产压力的变化,通过减少注气压力损失,增大各气举阀阀间距达到加深注气的目的,每一级气举阀都有一个特定的压力降。压力降pD由下列公式确定。

最小情况:

|

(1) |

最大情况:

|

(2) |

式中:ppef为生产压力效应系数,SF为安全系数。

基于变压降设计理论,以某井为例,采用2种气举设计方法的原理及结果对比如表 1所示。

| 设计方法 | 常规设计方法 | 变压降设计方法 |

| 设计原则 | 阀间压降恒定 | 阀间压降变化 |

| 阀间压降/MPa | 0.34 | npt+pD |

| 最终套压降(7级阀)/MPa | 2.1 | 1.6 |

| 注气压力利用率/% | 75 | 81 |

| 注气点(平均)垂直深度/m | 2 850 | 3 126 |

| 注:气举阀外径和孔径分别为25.4和3.18 mm,ppef=0.043 841,pD最小值取0.06 MPa,最大值取0.2 MPa,n为油套应力系数,pt为生产应力。 | ||

从表 1可知,等压降降套压气举设计方法采用同一个阀间压降数值,注气压力损失较大;变压降降套压气举设计是根据实际需要调整,注气压力损失小,从而加深了注气点位置,提高了注气效率。

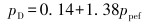

2 工艺管柱及主要工具 2.1 一体化气举完井管柱及原理一体化气举完井管柱由8级可投捞气举工作筒(带气举阀)、2级喷砂压裂滑套、钢丝作业滑套、封隔器、球座和油管等组成[3],如图 1所示。

|

| 图 1 合层、分层一体化气举完井管柱 Fig.1 Integrated / multilayer integrated gas lift string 1—油管;2—气举工作筒(带气举阀);3—钢丝作业滑套;4— Y455封隔器;5—压裂喷砂滑套;6—K344封隔器;7—球座。 |

其工作原理[8-10]如下。按工艺设计下入一体化气举管柱, 各工具下入深度误差<5 m,坐封封隔器, 并进行压裂前准备。压裂时,先投球再开始压裂下层,压裂完成后再投第二次球压裂上层,压裂结束后, 改采油井口。准备排液,排液过程中井口不允许节流, 利用压缩机气体从油套环空注气, 高压气体推动环空液面下降, 环空液体和高压气体从气举阀挤入油管, 与油管中流体混合,降低液柱密度, 从而降低井底流压, 实现压裂残液的快速返排,排出的液体从放喷管线流入放喷池, 且点火燃烧含H2S的气体。排液结束后, 进入连续气举生产,实现油井的压裂、排液、诱喷及气举一体化投产,达到高效作业目的。

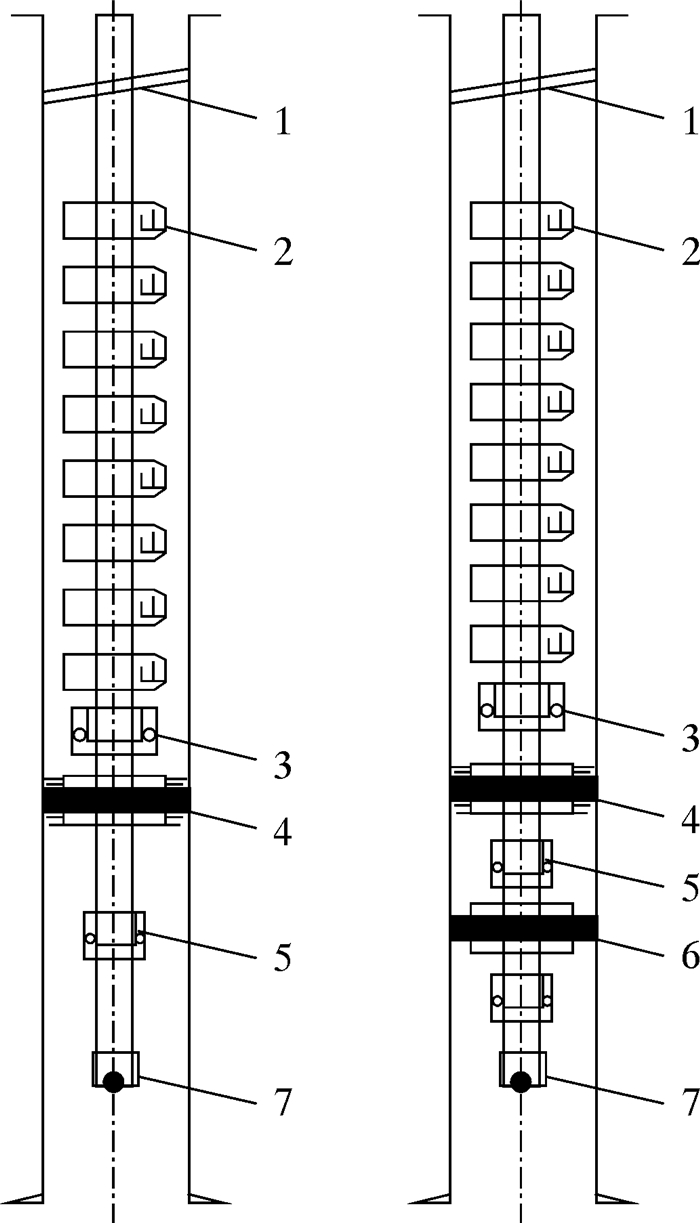

2.2 可投捞气举工作筒用于压裂、排液的气举工作筒必须满足以下要求:①承受较高压力(90 MPa);②大过流通道满足快速排液要求(保持与∅88.9 mm油管内径一致);③具备常规气举工作筒的投捞功能。为此,设计了KPX-140型整体锻造可投捞气举工作筒,如图 2所示。

|

| 图 2 整体锻造可投捞气举工作筒 Fig.2 The solid forging fishable gas lift side pocket mandrel |

该工具的核心是整体锻造结构设计和加工工艺, 采用整体锻造代替分片焊接加工工艺,消除焊缝,偏心处及连接处应力集中大幅降低,工具承压性能得到大幅提高。同时还采用双侧偏心结构设计,筒体具有2条轴线,即偏心过液通道轴线和偏心阀座轴线,分布在工具轴线的两侧,并在一个平面上,最大限度地利用径向空间来增大过液通道的直径,解决了小外径、大通道和高承压之间的矛盾,而且特殊工艺处理使工具满足耐腐蚀性能要求,工具的适应性能大幅提高。此外,气举阀在偏心阀袋内可以通过钢丝投捞取出或者投入,实现了不动管柱快速对故障气举阀的更换或者调参处理。

可投捞气举工作筒工作压力70 MPa,最大外径140 mm,最小通径73 mm,长度2 066 mm。

2.3 可取可钻式封隔器深井压裂、气举完井封隔器要求:①高承压差性能,满足压裂要求;②高气密封性,满足气举注气需要;③可取式结构,减少钻磨带来的风险和高成本;④可靠性,始终适应井下高温和压力变化带来的管柱蠕动。设计的Y455可取可钻式封隔器结构如图 3所示。

|

| 图 3 可取可钻式封隔器 Fig.3 Retrievable and drillable packer |

该封隔器是一种双卡瓦液压式封隔器, 承受双向压差达到90 MPa,综合了可取式封隔器可取性和可钻式封隔器可钻、高气密封性的优势,设计时采用了机构模块化思路,部件的移植性、通用性和互换性高,方便海外作业现场操作。

管柱设计:Y455封隔器作为管柱顶端(第1级)封隔器使用,分层压裂时第2级封隔器选用K344封隔器。其特点是双卡瓦设计,稳定性高,压裂时避免油层上部套管承受高压;生产时阻隔环空气体从管脚直接进入油管;作业时防止压井液进入地层,保护油层不受污染;解封时下入专门工具打捞取出,特殊情况下钻磨解封, 安全可靠。

可取可钻式封隔器工作压差70 MPa,最大外径150 mm,最小通径76 mm,总长1 650 mm,坐封压力18~22 MPa,工作温度120 ℃。

2.4 钢丝作业滑套和压裂喷砂滑套钢丝作业滑套主要作用是为管柱提供循环通道, 用于压井或洗井, 通过钢丝绞车下入专用移位工具可以实现其反复开关, 工作压力达到90 MPa。

压裂喷砂滑套主要用作压裂和生产过液通道,压裂时投球开启压裂通道进行压裂。

3 技术指标与工艺特点 3.1 技术指标工作压力:70 MPa;

工作温度:120 ℃;

工具最小通径:73 mm;

适用套管内径:≥157 mm;

适应井深:4 000 m。

3.2 工艺特点(1) 一体化气举完井管柱实现了分层压裂、压裂液返排、油层保护、气举生产及钢丝投捞故障处理等5项功能, 作业工序连续性强, 不动管柱效率高,总体成本低。

(2) 压裂完成后可以快速连续性投入排液作业,对于低地层压力系数油藏,起到保护油藏作用,同时避免了动管柱作业压井造成的油藏二次污染和占井周期延长。

(3) 排液完成后直接进入气举生产,既达到诱喷油井的目的,又提高了产量。

(4) 气举采油能大幅降低井底流压, 有助于提高压裂效果,并充分利用油田现有气源和已铺设的供气管线, 设备少、工艺简单。

(5) 管柱有洗井通道, 通过开关滑套可实现洗井和压井,作业安全可靠。

4 现场应用及效果2012—2017年, 一体化气举完井管柱在哈萨克斯坦共应用47井次。单井按照7~8级气举阀设计,最深注气深度4 287.63 m,实现了超深油藏的举升,最高压裂压力68 MPa, 未出现管柱串漏现象, 施工成功率100%,压后平均排液时间3 d,返排率达90%以上, 比常规作业返排周期平均缩短6.5 d,管柱平均寿命5 a,最长7 a,完成了20余井次不动管柱气举阀故障处理。

一体化气举完井管柱实现了停喷井和低产井的再生产,施工成功率100%,投产成功率98%,单井最高日产油130 t,平均日产油23 t,连续5年未发生安全环保事故,达到了安全作业要求,实现了单井高产增油。

5 结论(1) 一体化气举完井管柱具备5项功能,工序简单、管柱可靠、有效期长、成本低,具有较高的推广价值。

(2) 通过变压降设计方法,加深了注气深度,有效增大了生产压差,提高了单井产量,实现了超深油藏的气举举升。

(3) 通过减少动管柱作业,有效避免了低压储层动管柱带来的压井污染和高气油比油藏存在的施工风险,安全性高。

(4) 该管柱拓展了气举采油技术的应用领域,为海外油田低成本高效开发提供了技术支持。

| [1] |

孙永亮. 气举采油方案优化设计[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2012. SUN Y L. Optimization of gas lift production program design[D]. Beijing: China University of Petroleum (Beijing), 2012. |

| [2] |

张成林, 刘嘎, 程汉列, 等. 气举井潜力分析方法[J].

石化技术, 2016, 23(10): 72.

ZHANG C L, LIU G, CHENG H L, et al. Potential analysis method of gas lift well[J]. Petrochemical Industry Technology, 2016, 23(10): 72. DOI: 10.3969/j.issn.1006-0235.2016.10.053 |

| [3] |

王玉海, 包凯, 陆俊华, 等. 彭水区块气举排水采气技术研究与应用[J].

重庆科技学院学报(自然科学版), 2016, 18(3): 78-81.

WANG Y H, BAO K, LU J H, et al. Research and application of gas lift drainage in Pengshui block[J]. Journal of Chongqing University of Science and Technology (Natural Sciences Edition), 2016, 18(3): 78-81. |

| [4] |

徐志敏, 齐韦林, 王志超. 让那若尔油田低压井加深注气深度方法研究及优化[C]//2011全国气举技术研讨会论文集. 哈密: 中国石油天然气集团工程公司, 2011: 89-94. XU Z M, QI W L, WANG Z C. Research and optimization of deepening gas injection depth in low pressure wells in the Nazholeer Oilfield[C]//2011 National Gas Lifting Technology Symposium. Hami: China National Petroleum Corporation, 2011: 89-94. |

| [5] |

廖锐全, 汪崎生, 张柏年, 等. 连续气举管柱及阀工作参数设计方法[J].

石油机械, 1996, 24(4): 35-39, 68.

LIAO R Q, WANG Q S, ZHANG B N, et al. Method for designing working parameters of continuous gas-lift tubing string and valves[J]. China Petroleum Machinery, 1996, 24(4): 35-39, 68. |

| [6] |

生丽敏, 易龙, 刘清友, 等. 独立气举管柱力学分析及优化设计[J].

石油机械, 2003, 31(9): 22-24.

SHENG L M, YI L, LIU Q Y, et al. Mechanical analysis and optimization of a self-contained gas lift pipe string[J]. China Petroleum Machinery, 2003, 31(9): 22-24. |

| [7] |

苏月琦, 汪海, 汪召华, 等. 气举阀气举排液采气工艺参数设计与优选技术研究[J].

天然气工业, 2006, 26(3): 103-106.

SU Y Q, WANG H, WANG Z H, et al. Design and optimization of technological parameters of gas production through glv gas lift flowing back[J]. Natural Gas Industry, 2006, 26(3): 103-106. |

| [8] |

刘会琴, 伍正华. 压裂气举排液及完井一趟管柱[J].

石油机械, 2006, 34(11): 56-58.

LIU H Q, WU Z H. One-trip string for fracturing, gas lift, fluid discharge and well completion[J]. China Petroleum Machinery, 2006, 34(11): 56-58. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4578.2006.11.020 |

| [9] |

李勇. 压裂排液作业的气举管柱[J].

石油科技论坛, 2009, 28(5): 70.

LI Y. Gas-lift apparatus for unloading after fracturing[J]. Oil Forum, 2009, 28(5): 70. |

| [10] |

井泉雨. 浅谈油田中气举采油的气举管柱结构[J].

中国石油和化工标准与质量, 2013, 32(5): 291.

JING Q Y. Discussion on gas lift string structure for gas lift production in oil fields[J]. China Petroleum and Chemical Standard and Quality, 2013, 32(5): 291. |