0 引言

泡沫流体广泛应用于除尘、冲砂洗井、酸化及驱油等作业中,具有密度小、低漏失、携砂及清洗井底杂物能力强等优点。螺旋式泡沫发生器产生的泡沫稳定性好,适用于稠油油井[1-2]。任万兴[3]借鉴同心管、射流泵和挡板式发泡器的优点,确定发泡器的结构;根据流体力学基本原理建立了发泡器内部自由紊流动射流微分方程,采用CFD模拟方法直观地表现泡沫发生器内涡流流速和压力分布规律,得出当扰流器距喉部距离24 mm、挡板倾角45°时发泡效果最好。王群星等[4]运用计算流体力学软件FLUENT,并基于Mixture方法、湍流标准k-ε模型及PISO算法,研究了液相经文丘里管喉部喷入掺混室的泡沫发生器,对发生器的压力、速度和相分布等进行了分析。H.T.WANG等[5]通过性能测试对泡沫发生装置的结构进行改进和优化,提高泡沫发生器的泡沫性能。可见,国内外许多学者大多应用数值模拟方法对泡沫发生器的结构及内部气液两相流动进行系统的理论研究,而少有针对适用于油田油层冲砂洗井作业的泡沫发生器进行研究。为此,笔者结合射流泵装置对原有螺旋式泡沫发生器结构进行优化,提出了射流螺旋式泡沫发生器的设计思路,研究不同工况下内部气液流动情况,分析气液两相混合形成泡沫的过程,通过试验验证其产生泡沫流量的特性,以期为泡沫发生器的结构优化设计提供理论依据。

1 泡沫发生器的结构 1.1 设计思路根据稠油油井内喷射速度快和风流压力高的特点,对现有螺旋式泡沫发生器进行改进。根据文丘里管喉部高速低压的特点,将直管进液口改为文丘里管式,液体经文丘里管后静压降低、流速增大,形成射流进入混合腔,孔口突然增大,与高速进入的气体正面相遇,高压气体冲击液体形成部分泡沫和气液两相混合流,又经螺旋结构再次进行混合搅拌,可以产生更多细小均匀的泡沫从出口喷出。射流螺旋式泡沫发生器基本结构如图 1所示。

|

| 图 1 泡沫发生器结构示意图 Fig.1 Structural schematic of foam generator |

1.2 结构参数和边界条件

该螺旋式泡沫发生器的结构参数为:液体入口直径50 mm,气体入口直径10 mm,文丘里管喉部直径15 mm,泡沫出口直径15 mm,混合腔直径50 mm,螺旋部分螺纹圈数8。采用FLUENT软件对其内部流场进行数值模拟,观察其内部湍流速度场和静压场的分布规律。应用FLUENT软件前期处理模块ICEM对其物理模型进行网格划分,如图 2所示。其中,模型入口边界为速度入口,液相为调配好的基液(水和表面活性剂混合液),密度为1 020 kg/m3,黏度为0.001 6 kg/(m·s);气相为空气,密度为1.25 kg/m3,黏度为1.789×10-5 kg/(m·s)。出口边界为压力出口,出口压力为大气压。应用FLUENT 3D求解器求解,设重力方向为y轴负方向,选用混合物模型,选定非耦合隐式求解器和湍流k-ε模型[5]。

|

| 图 2 螺旋式泡沫发生器仿真几何模型 Fig.2 Simulation model of spiral foam generator |

2 数值模拟及分析

对螺旋式泡沫发生器发泡机理进行分析,在不同气液比以及不同螺纹间距条件下进行数值模拟,根据模拟结果,确定螺旋式泡沫发生器最佳结构参数。数值模拟中选定的各影响因素如表 1所示。

| 气液比/% | 20 | 30 | 40 | 50 |

| 螺纹间距/mm | 30 | 35 | 40 | 45 |

2.1 不同气液比下泡沫发生器内部流场

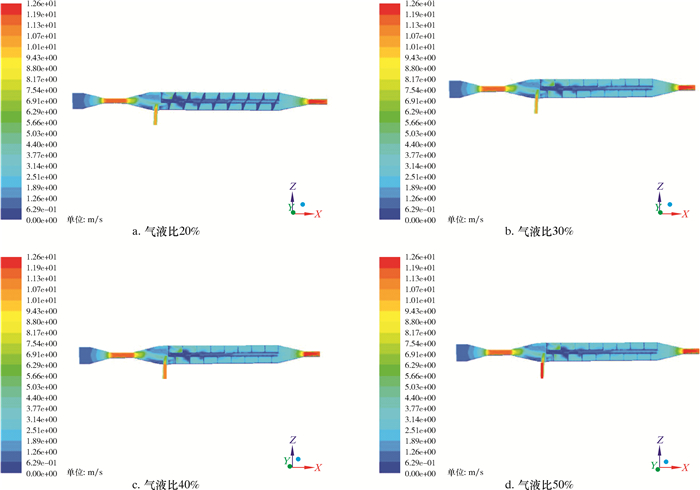

当液相入口流速为1 m/s、入口压力为大气压时,根据流体力学连续性方程可知,在不改变液相流量和压力的条件下,气液比为20%、30%、40%和50%对应的气相入射速度分别为6.25、10.70、16.70及25.00 m/s,进行数值模拟,气液两相速度分布如图 3所示。

|

| 图 3 不同气液比下气液两相速度分布 Fig.3 Gas-liquid two-phase velocity distribution under different gas-liquid ratios |

由图 3可以看出,随着含气量的增大,液体产生的射流影响范围逐渐减小,此时气相入口速度增大,加强了混合腔内气液两相的掺混程度,形成湍流涡流。

另外,若气相入口速度过小,则射流出来的液相起主导作用,不利于气液两相掺混;若入口气相体积分数过大,则在泡沫发生器内气体容易合并成大气泡,在螺旋部分难以分解,气液混合效果较差,较难形成稳定的泡沫流[6-8]。对比发现,当气液比为40%时,气液两相流动扰动效果较好,容易形成稳定致密的泡沫。

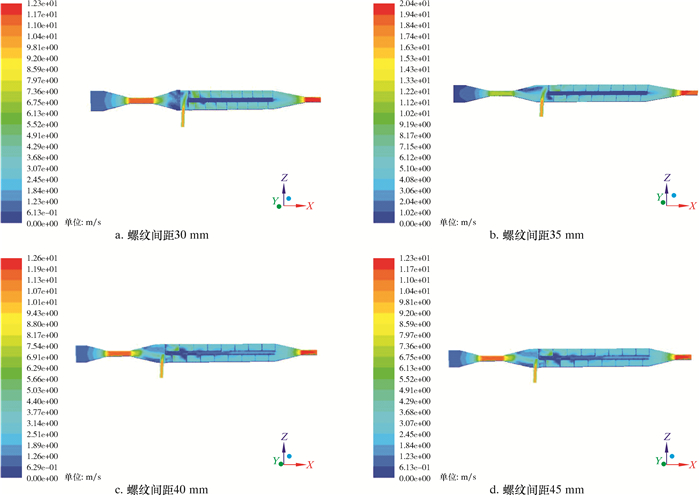

2.2 不同结构泡沫发生器内部流场发泡器的螺旋结构对气液两相发生混合和扰动至关重要,为优化螺旋式泡沫发生器的发泡性能,运用数值模拟方法探求螺纹间距对发泡效果的影响。在气液比为40%、螺纹圈数保持不变的情况下,分别对螺纹间距为30、35、40和45 mm,即混合段长度为240、280、320和360 mm的泡沫发生器内部流场进行数值模拟,优选出结构更合理、更高效的泡沫发生器。速度分布云图如图 4所示。

|

| 图 4 不同螺纹间距下气液两相速度分布 Fig.4 Gas-liquid two-phase velocity distribution under different screw pitches |

从图 4可见,螺纹间距越小,混合腔和出口处的速度越大,由于速度对泡沫的产生起很好的扰动作用,所以高速进入的液体与气体发生的掺混效果越强烈;同时,螺纹间距越小,切割的泡沫直径也就越小,但如果螺纹间距过小,就容易发生堵塞,不利于生成连续的泡沫[9-11]。根据模拟结果可知,螺纹间距为35 mm的泡沫发生器满足要求,可以生成连续、致密且均匀的泡沫。

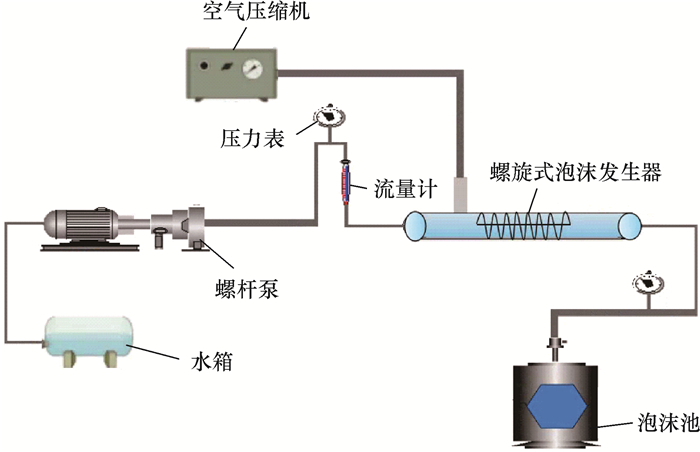

3 试验研究选用螺纹间距为35 mm的泡沫发生器来研究其发泡性能。试验采用按比例调配好的基液(水和发泡剂K12的混合液,混合基液密度1 020 kg/m3),气相为空气(密度为1.25 kg/m3),调整泵速和空气压缩机的出口压力来控制试验所需值。试验流程如图 5所示。

|

| 图 5 泡沫发生器试验流程图 Fig.5 Foam generator test flow chart |

4 试验结果与分析 4.1 气体流量对泡沫流量的影响

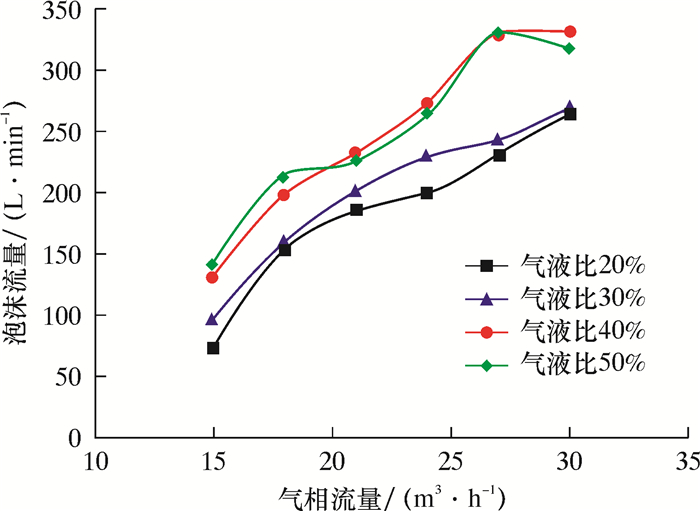

试验在16~22 ℃的室温下进行,配制基液质量分数1%的泡沫混合溶液,在1个工程压力下,调节气相流量分别为15、18、21、24、27和30 m3/h,气液比分别为20%、30%、40%和50%,气体流量对泡沫流量的影响如图 6所示。

|

| 图 6 气相流量与泡沫流量关系曲线 Fig.6 Relationship between gas flow rate and foam flow rate |

从图 6可见,当气液比一定时,泡沫流量随气相流量的增大而逐渐增加,当气相流量增大到一定程度时,泡沫流量增加较缓慢,甚至开始呈下降趋势。不同气液比(20%、30%、40%和50%)时,气相流量相同,气液比越大,泡沫流量越大。气液比达到50%时,产生的泡沫流量不太稳定。整体看来,气液比为40%时,产生的泡沫流量最稳定,效果最好,在气相流量为27 m3/h时,泡沫流量最大可达331.6 L/min。该试验结果与数值模拟结果吻合。

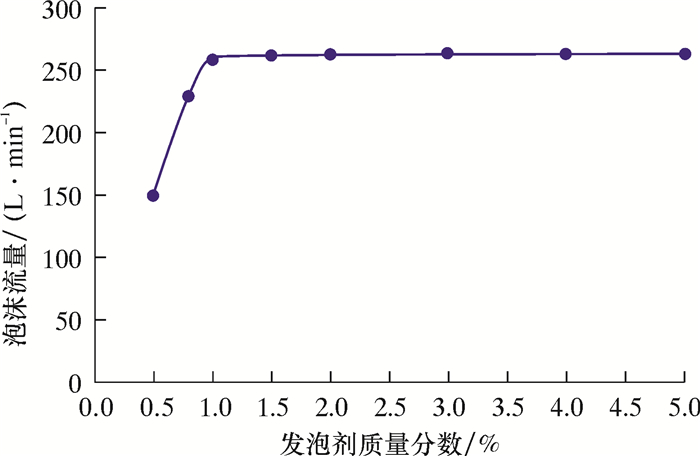

4.2 发泡剂质量分数对泡沫流量的影响发泡基液质量分数也是影响泡沫流量的重要因素[12-13],试验配制质量分数分别为0.5%、0.8%、1.0%、1.5%、2.0%、3.0%、4.0%和5.0%的发泡剂,在1个工程压力、气液比40%条件下进行发泡,得出泡沫流量与发泡剂质量分数的关系如图 7所示。由图可知,随着发泡剂质量分数的增加,螺旋式泡沫发生器产生的泡沫流量整体呈上升趋势,当发泡剂质量分数达到一定值时,泡沫流量基本保持不变;采用质量分数1.0%的发泡基液时,泡沫流量达到峰值,生成泡沫效果最好。

|

| 图 7 发泡剂质量分数与泡沫流量关系曲线 Fig.7 Relationship between foaming agent concentration and foam flow rate |

5 结论

(1) 基于流体力学和泡沫形成机理,结合稠油油井洗井冲砂作业实际情况,设计出了可以产生大量均匀致密泡沫的高效螺旋泡沫发生器,它充分利用油井下水和风的压力,结构简单,操作方便。

(2) 运用FLUENT软件模拟其内部气液两相流场,分析气液比分别为20%、30%、40%和50%时气液两相速度分布,得出在气液比为40%时,泡沫掺混效果最好,流量最大。

(3) 在气液比一定时对螺旋式泡沫发生器结构进行优选可知,螺纹间距越小,越利于形成致密泡沫,但考虑井下水含有杂质易堵塞螺旋结构,优选螺纹间距35 mm的泡沫发生器发泡效果最好。

(4) 随着气体流量的增加,泡沫流量随之增加;在气体流量一定时,气液比为40%时产生泡沫流量最大;泡沫流量随发泡剂质量分数的增大而增大,当质量分数达到1%时泡沫流量最大,继续增加发泡剂质量分数,泡沫流量不再增加。

(5) 对比试验结果和数值模拟结果可以得出螺旋式泡沫发生器发泡的最优参数:螺纹间距35 mm,气体流量30 m3/h,气液比40%,发泡剂质量分数1%。

| [1] |

李慧芳. 泡沫发生器不稳定流动规律研究及结构优选[D]. 大庆: 东北石油大学, 2016. LI H F. A Study on the law of unstable flow in foam generator and structure optimization[D]. Daqing: Northeast Petroleum University, 2016. |

| [2] |

李文博. 泡沫混凝土发泡剂性能及其泡沫稳定改性研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2009. LI W B. The comparison of foaming agent and the research of foam stability modification[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2009. |

| [3] |

任万兴. 煤矿井下泡沫除尘理论与技术研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2009. REN W X. Research on the theory and technology for dust control by foam in underground coal mines[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2009. |

| [4] |

王群星, 李军霞. 基于FLUENT的泡沫发生器内部流场数值模拟研究[J].

矿山机械, 2014, 11: 94-97.

WANG Q X, LI J X. Numerical simulation study on flow field in side foam generator based on FLUENT[J]. Mining Machine, 2014, 11: 94-97. |

| [5] | WANG H T, WANG D, YAN T, et al. Experimental investigation of the performance of a novel foam generator for dust suppression in underground coal mines[J]. Advanced Powder Technology, 2014, 25(3): 1053-1059. DOI: 10.1016/j.apt.2014.02.011 |

| [6] | CHAHED J, ROIG V, MASBEMAT L. Eulerian-eulerian two-fluid model for turbulent gas-liquid bubbly flows[J]. International Journal of Multiphase Flow, 2003, 29(1): 23-49. DOI: 10.1016/S0301-9322(02)00123-4 |

| [7] |

陈举师, 蒋仲安, 姜兰, 等. 露天矿潜孔钻机泡沫发生器及其流量特性的试验研究[J].

煤炭学报, 2015, 40(增刊1): 132-138.

CHEN J S, JIANG Z A, JIANG L, et al. Experiments on foam generator and its flow characteristics during DTH drill in open-pit mine[J]. Journal of China Coal Society, 2015, 40(S1): 132-138. |

| [8] | REED W R, BECK T W, ZHENG Y, et al. Material property tests of foam agents to determine their potential for longwall mining dust control research[C]//Society for Mining, Metallurgy & Exploration. 2017. |

| [9] | LORENCEAU E, SANG Y Y C, HÖHLER R, et al. A high rate flow-focusing foam generator[J]. Physics of Fluids, 2006, 18(9): R1041. |

| [10] |

卢义玉, 王洁, 蒋林艳, 等. 煤层钻孔孔口除尘装置的设计与试验研究[J].

煤炭学报, 2011, 36(10): 1725-1730.

LU Y Y, WANG J, JIANG L Y, et al. Design and experimental study of drilling hole dust collector apparatus used in coal drilling[J]. Journal of China Coal Society, 2011, 36(10): 1725-1730. |

| [11] |

李松岩, 李兆敏, 李宾飞, 等. 泡沫发生器内部流场的数值模拟[J].

石油矿场机械, 2009, 38(2): 5-11.

LI S Y, LI Z M, LI B F, et al. Numerical simulation of flow field in foam generator[J]. Oil Field Equipment, 2009, 38(2): 5-11. |

| [12] |

陆新晓. 防治大空间煤炭自燃的泡沫高效制备技术及应用研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2016. LU X X. Study on the preparation technology and field application of foam used for controlling the large space coal spontaneous combustion[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2016. |

| [13] |

王群星, 李军霞. 降尘泡沫发生器发泡机理及结构优化研究[J].

煤炭技术, 2014, 33(9): 264-267.

WANG Q X, LI J X. Foaming mechanism and structure optimization of foam generator for dustfall[J]. Coal Technology, 2014, 33(9): 264-267. |