2. 中石化江汉石油工程有限公司页岩气开采技术服务公司

2. Shale Gas Exploitation Technology Services Company, Sinopec Jianghan Oilfield Service Corporation

0 引言

随着石油开采技术的发展,具有诸多优点的水平井技术的应用越来越广泛[1]。水平井在测井和修井时受尺寸限制需要下放仪器进行井下作业,但水平段仪器无法送达,因此需要井下机器人带动仪器在水平段内移动[2]。目前井下机器人的类型有轮式、伸缩式、履带式、螺旋式和复合式等[3-5]。

笔者将喷水驱动和增压技术相结合,研究出一种以多级井下离心增压器提供动力的井下机器人[6]。区别于传统的离心泵和离心式增压装置,井下离心增压器工作在全流量范围内,同时井下环境复杂多变,不同水平井对井下机器人牵引力的要求不同,为使井下机器人适应不同的牵引工况,需要建立级数和牵引力的关系;再者,为减小性能预测时的工作量,需要简化模型,因此研究多级井下离心增压器各级增压模块在全流量范围内的重复性具有重要意义。周卫东[7]针对高压射流钻井技术,设计了离心式井底增压系统,分析了各级增压模块的外特性和内流场,但是数值模拟时流量集中在设计点附近。周邵萍等[8]在设计流量附近对多级离心泵进行了数值模拟,分析结果表明:导叶内水力损失的机理主要是旋涡、环流和碰撞,但未对各级泵的重复性进行研究。李帅领[9]在设计流量附近对多级离心泵进行了数值模拟,研究了叶轮和导叶的匹配关系及流道内的水力损失,但未考虑各级泵的重复性。孙伟等[10]针对柱塞式增压器的不足设计了离心式井下增压装置,可以使钻井液压力在井底达到30 MPa。黄思等[11]研究了多级多出口离心泵出口位置与泵扬程和效率的关系。综上所述,目前对多级井下离心增压器的研究集中在设计流量附近,对全流量范围内各级增压模块重复性的研究较少。

笔者基于有限体积法的流体力学软件FLUENT, 采用RNG k-ε湍流模型和封闭时均雷诺方程,在全流量范围内对4级井下离心增压器进行三维不可压缩定常数值模拟,分析各级增压模块的外特性和内部流动参数,研究各级增压模块在全流量范围内的重复性。

1 离心增压器模型和数值计算方法 1.1 离心增压器结构和参数井下离心增压器比转速ns=146.05, 叶轮叶片型线为等变角螺旋线,反导叶叶片型线为双圆弧,4级井下离心增压器采用重复级设计。

设计流量6.388 3 m3/h,单级扬程6.8 m,转速4 000 r/min。叶轮水力参数:叶轮进口直径Di=35.0 mm,叶片进口直径D1=33.5 mm,叶轮出口斜切,斜切角23°,叶轮出口平均直径D2=65.0 mm,叶轮出口宽度b2=7.0 mm,叶片进口角β1=35°,叶片出口角β2=23°,叶片数z1=6。反导叶水力参数:进口直径D3=58.0 mm,出口直径D4=35.0 mm,叶片进口角β3=18°,叶片出口角β4=85°,叶片宽度b3=11.0 mm,叶片数z2=7。4级井下离心增压器三维几何模型如图 1所示。

|

| 图 1 4级井下离心增压器三维几何模型 Fig.1 3D geometry model of the four-stage downhole centrifugal supercharger |

1.2 计算域和网格划分

为方便网格划分和数值模拟条件的设置,将增压器模型分为进口段、叶轮、中间流道、反导叶和出口段等计算域。进口段和出口段结构简单,采用结构化的六面体网格。叶轮、反导叶和中间流道结构复杂,采用非结构化的四面体网格。为提高计算精度,对叶轮和反导叶的网格进行局部加密处理。

模型网格数经过相关性检查,当计算扬程的变化小于1%时认为达到了网格无关性要求,最后4级井下离心增压器模型计算域网格总数为340万。该网格对于井下离心增压器内部宏观流动的捕捉和外特性的预测已经足够,网格的等角斜率和等尺寸斜率均小于0.76,网格质量良好。

1.3 数值模拟方法采用对复杂湍流适应性较好的RNG k-ε湍流模型对井下离心增压器进行三维定常不可压缩流动的数值模拟,流体流动控制方程选用雷诺时均方程。

壁面处采用无滑移边界条件,近壁区域采用标准壁面函数;对流项的空间离散采用二阶迎风格式,压力方程的离散采用标准格式;速度和压力的耦合采用SIMPLE算法实现;运动的叶轮采用多重参考系模型(MRF),静止区域采用固定坐标系,动静交界面设置为interface。

欠松弛因子采用默认设置,为提高计算精度,收敛残差为10-5;考虑到过流部件的实际铸造精度,叶轮、反导叶、中间流道和进出口段的表面粗糙度均设置为0.05 mm;计算介质为清水,密度1 000 kg/m3,动力黏度1.0×10-3 Pa·s。

因流量已知,流体不可压缩,故进口边界条件采用速度进口(velocity inlet),井下工作环境复杂,实际工作中出口流动条件不确定,故出口边界条件采用自由出流(outflow)。当进出口压差基本不变时认为计算收敛。

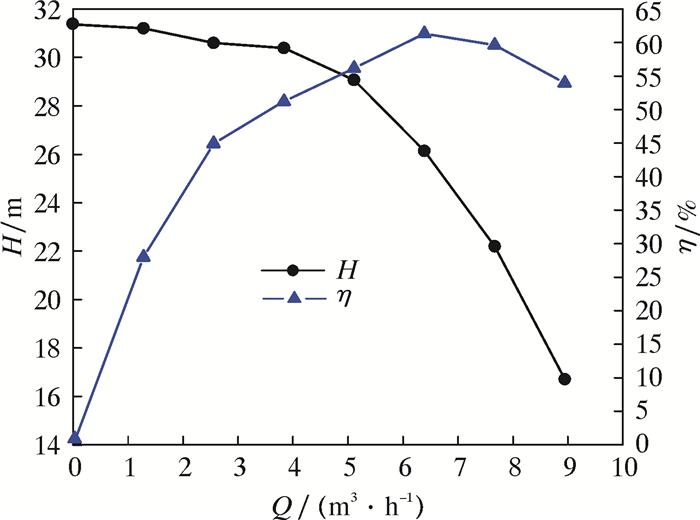

2 结果分析 2.1 4级井下离心增压器外特性分析4级井下离心增压器的流量-扬程曲线和流量-效率曲线如图 2所示。图中H为扬程,η为效率,Q为流量。由图可知,流量扬程曲线单调递减,流量减小时扬程增大,0流量时,扬程最大,符合井下离心增压器的性能要求。

|

| 图 2 4级井下离心增压器H-Q和η-Q曲线 Fig.2 H-Q and η-Q curve of the four-stage downhole centrifugal supercharger |

流量为0时,扬程最大,最大扬程为31.361 m,能提供的最大牵引力为3 534 N,设计流量时扬程为26.13 m,牵引力为2 944 N。在小流量范围内,流量扬程曲线的斜率较小,流量变化引起的扬程变化较小。设计流量时效率最大,最大效率为61.70%,设计点两侧的流量效率曲线近似呈对称分布,在小流量范围内,流量效率曲线的斜率较大,流量变化引起的效率变化较大。

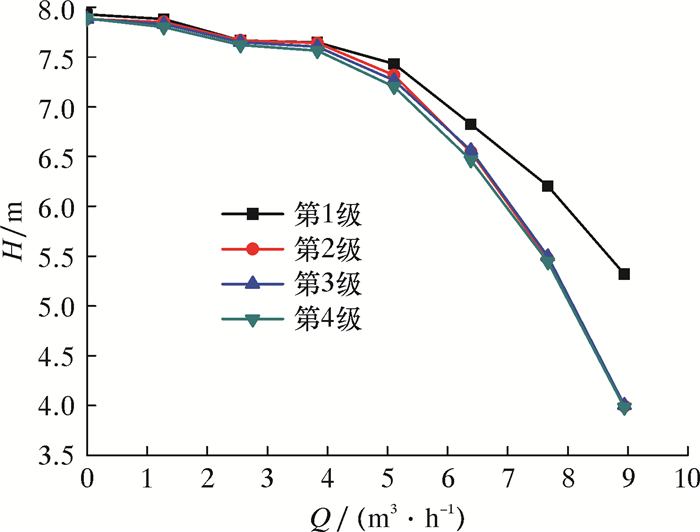

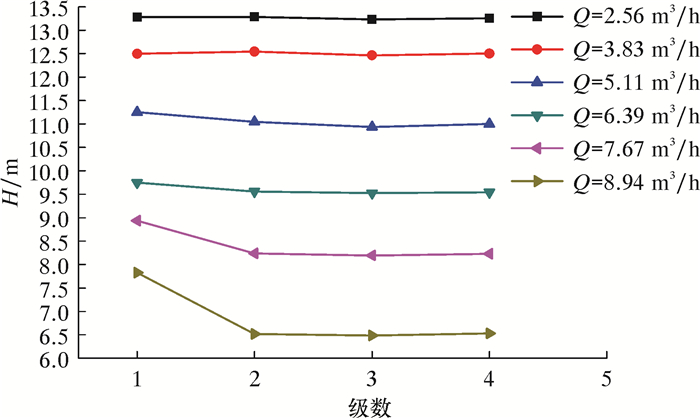

2.2 各级增压模块外特性分析 2.2.1 流量-扬程曲线分析各级增压模块的流量-扬程曲线如图 3所示。各级增压模块的流量-扬程曲线均单调递减,0流量时,扬程最大,符合井下离心增压器的性能要求。在全流量范围内,第2、3、4级增压模块的流量扬程曲线基本重合,具有良好的重复性。流量大于3.83 m3/h时,第1级增压模块的扬程整体高于其他3级:设计流量时扬程比其他3级高约4.6%,8.94 m3/h时,扬程比其他3级高约33%,流量越小,第1级增压模块的扬程和其他3级的差距越小;并且在此段流量范围内,各级增压模块的流量-扬程曲线的斜率均较大,流量变化引起的扬程变化较大,但第1级的斜率比其他3级小。流量小于3.83 m3/h时,各级增压模块的扬程基本相等,流量-扬程曲线的斜率均较小,流量变化引起的扬程变化较小。

|

| 图 3 各级增压模块H-Q曲线 Fig.3 H-Q curve of supercharger module of each stage |

以上现象与进口段及进口边界条件有关,第1级增压模块前端有一段圆管状进口段,在进口段的一端施加进口边界条件,液体在进口段中已经达到稳定流动状态,而后3级增压模块中叶轮进口均与前1级的反导叶出口直接相连,液体进入叶轮之前没有达到稳定流动状态,故第1级增压模块中叶轮增压效果较好。流量越小,虽然理论上扬程越大,但是内部流动结构随流量减小愈发紊乱,水力损失增大,流量变化对扬程的影响减小,流量减小时,流动结构紊乱抵消了进口段中稳定流动对第1级增压模块流场的改善作用,使第1级增压模块和后3级的扬程差距减小。同时也与流动中的攻角有关,具体原因会在后续分析中详述。

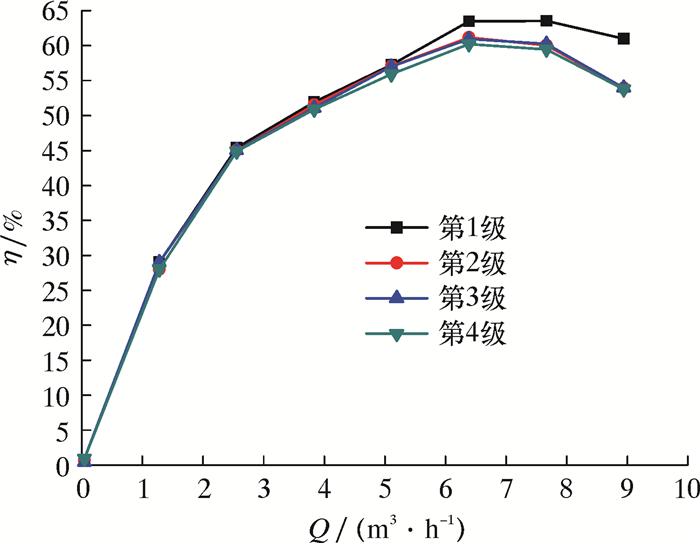

2.2.2 流量-效率曲线分析各级增压模块的流量-效率曲线如图 4所示。各级增压模块的效率均在设计流量时达到最大值,在全流量范围内,第2、3、4级增压模块的流量-效率曲线基本重合,具有良好的重复性。流量大于5.11 m3/h时,第1级增压模块的效率明显大于其他3级:设计流量时效率比其他3级高约1.37%,8.94 m3/h时,效率比其他3级高约8.75%,流量越小,第1级增压模块的效率和其他3级的差距越小。流量小于5.11 m3/h时,各级增压模块的效率基本相等,流量越小,流量变化对效率的影响越大。

|

| 图 4 各级增压模块η-Q曲线 Fig.4 η-Q curve of supercharger module of each stage |

上述现象主要由扬程和扭矩的变化规律导致,流量大于5.11 m3/h时,第1级增压模块扬程比其他3级最多高约33%,扭矩最多高约13.6%,扬程差距大于扭矩差距,故效率比其他3级高,扭矩特性将在下节讨论。

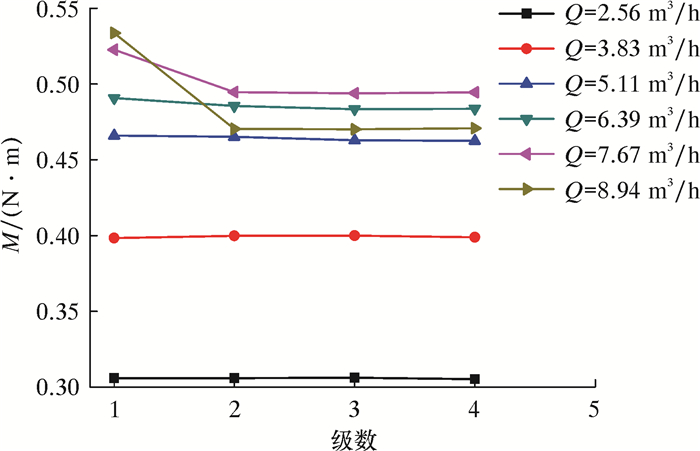

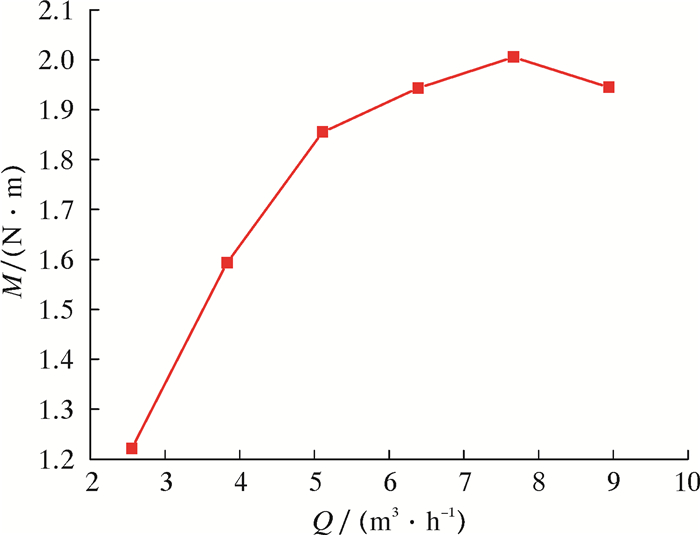

2.2.3 扭矩曲线分析各级增压模块的叶轮扭矩曲线如图 5所示。图中各个流量工况下,第2、3、4级增压模块叶轮扭矩基本相等,具有良好的重复性。流量大于5.11 m3/h时,第1级增压模块叶轮扭矩明显高于其他3级,叶轮对流体做功较多,设计流量时扭矩比其他3级高约1.35%,8.94 m3/h时,扭矩比其他3级高约13.44%,流量越小,第1级增压模块叶轮扭矩和其他3级的差距越小。流量小于5.11 m3/h时,各级增压模块叶轮扭矩基本相等。

|

| 图 5 各级增压模块扭矩曲线 Fig.5 The torque curve of supercharger module of each stage |

由图 5可知,当流量增加时,第1级增压模块叶轮扭矩增大,但对于其他3级,流量小于7.67 m3/h时扭矩增大,流量大于7.67 m3/h时扭矩减小,在7.67 m3/h时扭矩最大,综合考虑,整机扭矩存在最大值,即功率存在最大值。4级井下离心增压器的叶轮扭矩曲线如图 6所示。叶轮扭矩在流量为7.67 m3/h时最大,且变化趋势与图 5中的分析相吻合。

|

| 图 6 4级井下离心增压器扭矩曲线 Fig.6 The torque curve of the four-stage downhole centrifugal supercharger |

2.2.4 扬程变化分析

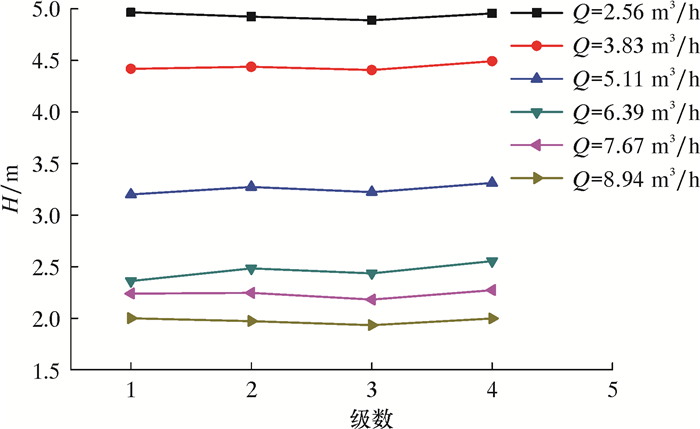

各级增压模块的叶轮扬程曲线如图 7所示。在图中所有流量工况下,第2、3、4级增压模块叶轮扬程基本相等,具有良好的重复性。流量大于5.11 m3/h时,第1级增压模块的叶轮扬程明显高于其他3级,流量越大,现象越明显,设计流量时,叶轮扬程比其他3级高约2.09%,8.94 m3/h时,叶轮扬程比其他3级高约20.23%。流量小于5.11 m3/h时,各级增压模块的叶轮扬程基本相等。

|

| 图 7 各级增压模块叶轮扬程曲线 Fig.7 The impeller head curve of supercharger module of each stage |

各级增压模块反导叶内的扬程损失如图 8所示。由图可知,流量为5.11和6.39 m3/h时,第1级增压模块反导叶内的扬程损失稍小于其他3级,其他3级基本相等,其他流量处,各级增压模块反导叶内的扬程损失基本相等。由于反导叶叶片进口角较大,故流量增大时,反导叶进口液流角增大,更加接近反导叶叶片进口角,流动冲击减弱,扬程损失减小。

|

| 图 8 各级增压模块反导叶扬程损失曲线 Fig.8 The diffuser head loss curve of supercharger module of each stage |

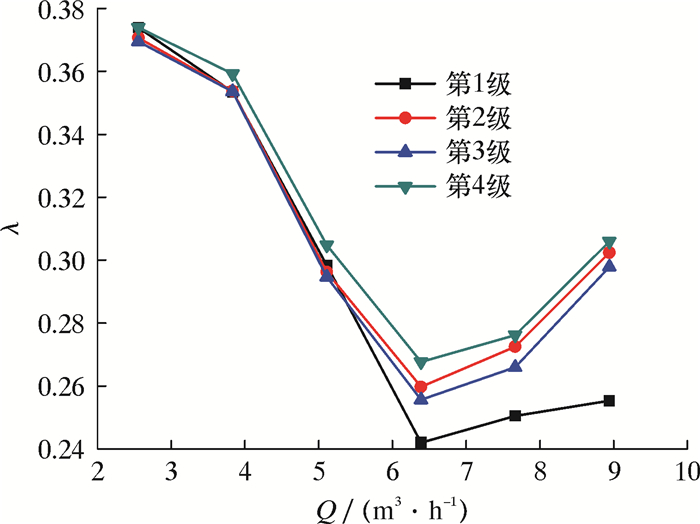

各级增压模块的扬程损失以反导叶内的扬程损失为主,反导叶内的扬程损失与叶轮扬程的比值用λ表示,λ的大小反应了反导叶内扬程损失的相对大小,λ越大,效率越小。各级增压模块内λ和流量的关系如图 9所示。在全流量范围内,第2、3、4级增压模块在各个流量工况点的λ差别均在4.8%以内,故效率差别较小,表现出良好的重复性。各级增压模块在流量6.39 m3/h处λ最小,故效率最大,大流量范围内,第1级增压模块的λ较小,故效率较大,小流量范围内,各级增压模块的λ值基本相等,故效率基本相等。

|

| 图 9 λ和流量的关系 Fig.9 The relationship of λ and flow rate |

综上所述,通过对外特性的分析,第2、3、4级增压模块的外特性曲线基本相同,设计的4级井下离心增压器从第2级开始具有良好的重复性,同时证明了笔者在4级井下离心增压器中采用重复级的设计方法正确。

2.3 各级增压模块内流场分析各级增压模块的结构参数相同,但第1级增压模块前有直管状吸水室,故第1级增压模块叶轮进口的液流攻角与其他3级不同,对各级增压模块的重复性产生影响。

在不同流量工况下,为分析各级增压模块内部流动参数的重复性,同时分析叶轮进口液流攻角对各级增压模块重复性的影响及反导叶内的水力损失产生的原因,针对3.83 m3/h(0.6 Qd)、6.39 m3/h(Qd)、8.94 m3/h(1.4 Qd)3个流量工况,取各级增压模块叶轮和反导叶中叶展截面上的流动参数进行分析。

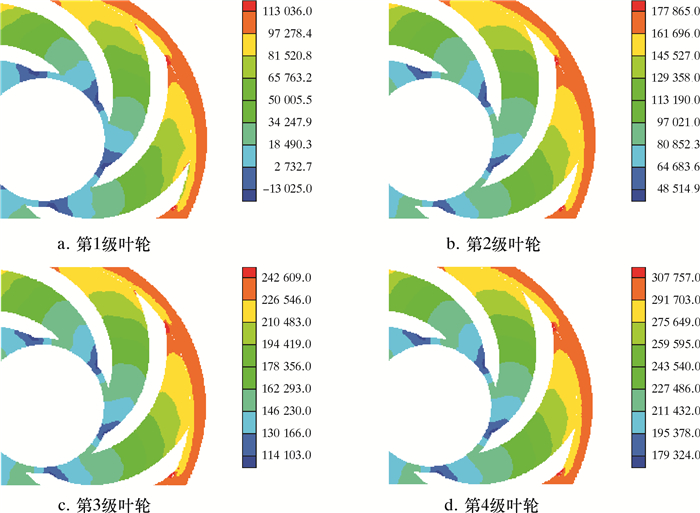

2.3.1 6.39 m3/h流量工况 2.3.1.1 各级增压模块叶轮内总压分析6.39 m3/h流量工况时,各级增压模块叶轮中叶展截面的总压云图如图 10所示。第1级增压模块叶轮内不同压力层之间界线的曲率较大,在叶片后部区域表现更加明显,叶片后部吸力面高压区面积稍大;第2、3、4级增压模块叶轮内的总压变化规律基本相同,表现出良好的重复性。

|

| 图 10 6.39 m3/h流量工况各级叶轮中叶展截面总压分布 Fig.10 The total pressure distribution of every impeller at the flow condition of 6.39 m3/h |

由于叶轮进口处液流存在正攻角,各级增压模块叶轮进口处叶片吸力面均出现面积不等的低压区(图中深蓝色区域所示),第1级增压模块具有直管形吸水室,叶轮进口的速度三角形是确定的,故叶轮进口的相对液流角是确定的,正攻角是确定的,而第2、3、4级增压模块叶轮进口的相对液流角与前一级反导叶内的流动结构及反导叶叶片出口角有关,且反导叶叶片出口角小于90°,故叶轮进口液流出现圆周分速度,相对液流角变大,正攻角变小,叶轮进口叶片吸力面低压区的面积比第1级小,因4个反导叶的结构均相同,故第2、3、4级增压模块叶轮进口正攻角基本相等,叶轮进口叶片吸力面低压区面积基本相等。

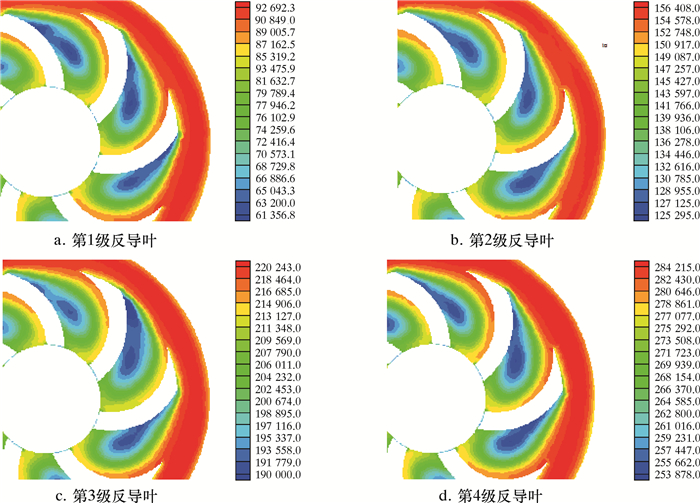

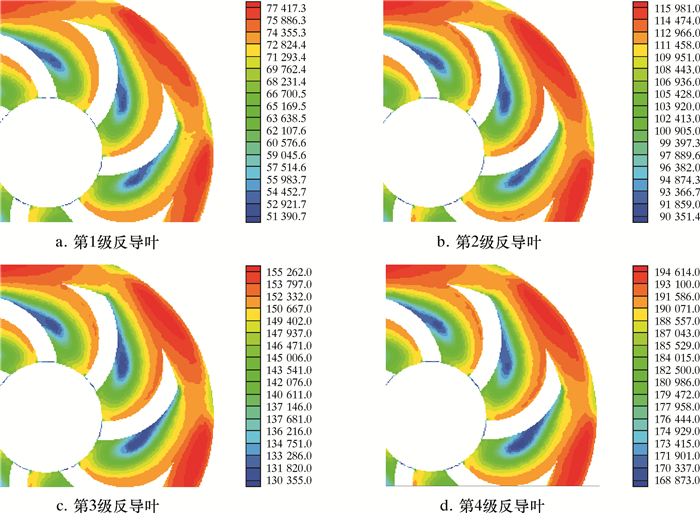

2.3.1.2 各级增压模块反导叶内总压分析6.39 m3/h流量工况时,各级增压模块反导叶中叶展截面的总压云图如图 11所示。各级增压模块反导叶内的总压分布规律有微小差异,但大致相同,具有良好的重复性。反导叶叶片压力面总压较大,吸力面附近出现大面积的低压区。

|

| 图 11 6.39 m3/h流量工况各级反导叶中叶展截面总压分布 Fig.11 The total pressure distribution of every diffuser at the flow condition of 6.39 m3/h |

2.3.2 3.83 m3/h流量工况 2.3.2.1 各级增压模块叶轮内总压分析

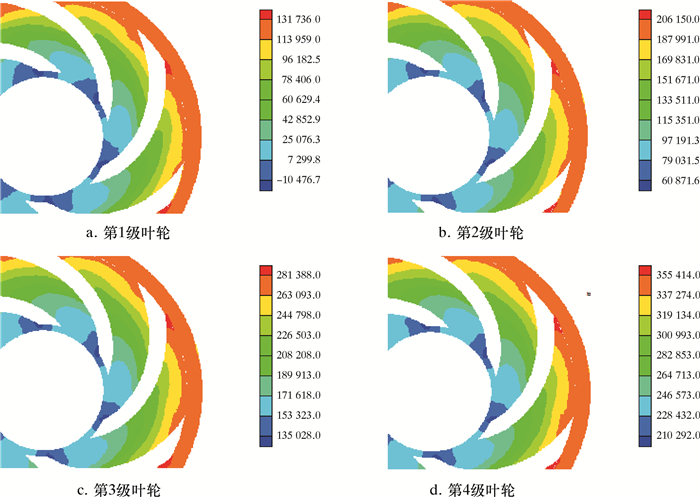

3.83 m3/h流量工况时,各级增压模块叶轮中叶展截面的总压云图如图 12所示。第1级增压模块叶轮出口高压区面积较大,第2、3、4级增压模块叶轮内总压分布规律基本相同,具有良好的重复性。

|

| 图 12 3.83 m3/h流量工况各级叶轮中叶展截面总压分布 Fig.12 The total pressure distribution of every impeller at the flow condition of 3.83 m3/h |

3.83 m3/h流量工况和6.39 m3/h流量工况相比,第1级增压模块叶轮内总压分布规律与其他3级的差异减小,故叶轮增压作用的差距减小,叶轮扬程差距减小;各级增压模块叶轮进口处叶片吸力面的低压区面积增大,原因是流量减小,叶轮进口液体的相对液流角减小,正攻角变大;第1级增压模块叶轮进口液流的正攻角仍然大于其他3级,故叶轮进口处叶片吸力面的低压区面积比其他3级大,同时其他3级叶轮进口处叶片吸力面的低压区面积基本相等。

2.3.2.2 各级增压模块反导叶内总压分析3.83 m3/h流量工况时,各级增压模块反导叶中叶展截面的总压云图如图 13所示。各级增压模块反导叶内总压分布规律基本相同,具有良好的重复性。

|

| 图 13 3.83 m3/h流量工况各级反导叶中叶展截面总压分布 Fig.13 The total pressure distribution of every diffuser at the flow condition of 3.83 m3/h |

3.83 m3/h流量工况和6.39 m3/h流量工况相比,流量减小,流动结构紊乱,反导叶叶片吸力面低压区面积明显增大,压力面高压区面积明显减小,进出口压降明显增大,反导叶内水力损失增加。

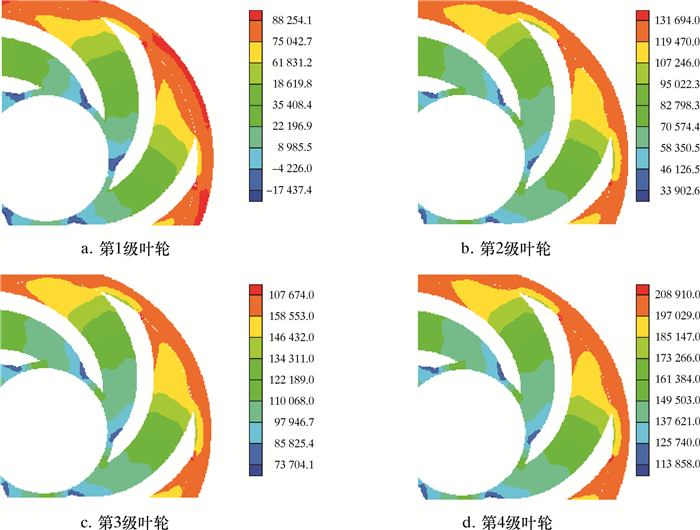

2.3.3 8.94 m3/h流量工况 2.3.3.1 各级增压模块叶轮内总压分析8.94 m3/h流量工况时,各级增压模块叶轮中叶展截面的总压云图如图 14所示。第1级增压模块叶轮内不同压力层之间界线的曲率较大,叶轮出口的高压区面积较大,叶片后部压力面出现明显的高压区,叶轮流道内,相同半径处总压较大。第2、3、4级叶轮内总压分布规律基本相同,具有良好的重复性。

|

| 图 14 8.94 m3/h流量工况各级叶轮中叶展截面总压分布 Fig.14 The total pressure distribution of every impeller at the flow condition of 8.94 m3/h |

8.94 m3/h流量工况和6.39 m3/h流量工况相比,第1级增压模块叶轮内总压分布与其他3级的差异增大,故叶轮增压作用的差距增大,叶轮扬程差距增大;各级增压模块叶轮进口处叶片吸力面的低压区面积减小,原因是流量增大,叶轮进口液流的相对液流角增大,正攻角变小;第1级增压模块叶轮进口叶片吸力面的低压区仍然存在,说明正攻角仍然存在,同时其他3级增压模块叶轮进口叶片吸力面的低压区基本消失,说明正攻角基本为0。

2.3.3.2 各级增压模块反导叶内总压分析8.94 m3/h流量工况时,各级增压模块反导叶中叶展截面的总压云图如图 15所示。4级增压模块反导叶内总压分布规律基本相同,具有很好的重复性。

|

| 图 15 8.94 m3/h流量工况各级反导叶中叶展截面总压分布 Fig.15 The total pressure distribution of every diffuser at the flow condition of 8.94 m3/h |

8.94 m3/h流量工况和6.39 m3/h流量工况相比,总压分布规律变化较大,反导叶叶片吸力面低压区面积明显减小,压力面高压区面积明显增大,水力损失减小,原因是反导叶叶片进口角较大,流量增大时,叶轮出口相对液流角不变,绝对液流角增大,圆周分速度减小,在叶轮出口和反导叶进口之间的流道中流体满足自由旋涡流理论,速度矩恒定,因此反导叶进口圆周分速度减小,液流角增大,与叶片进口角更加接近,故进口冲击减弱,流动结构改善。由于流量增大,流速增大,反导叶进口之前的流道内出现间隔的高压区,高压区内动压较大,流动结构紊乱,水力损失较大。

综上所述,通过对内部流动参数的分析得到,第2、3、4级增压模块的总压分布规律基本相同,笔者设计的4级井下离心增压器,从第2级开始具有良好的重复性,同时证明了笔者在4级井下离心增压器中采用的重复级设计方法正确。

3 结论(1) 在全流量范围内,整机及各级增压模块的流量-扬程曲线均单调递减,效率均在设计点达到最大值。

(2) 由于水流进口条件的不同,在全流量范围内,第1级增压模块的外特性和内部流动参数与其他3级相比有明显的差别。

(3) 第2、3、4级增压模块水流进口条件相同,水力参数相同,在全流量范围内,外特性和内部流动参数表现出良好的一致性,即从第2级开始满足重复性,级数和牵引力成正比,故可以通过增加级数的方式增大牵引力,满足各种牵引工况要求,在性能预测时,可以用2级井下离心增压器模型进行数值模拟预测多级特性,从而减小了性能预测时的工作量。

| [1] | 吴月先, 钟水清, 徐永高, 等. 中国水平井技术实力现状及发展趋势[J]. 石油矿场机械, 2008, 37(3): 33-36. WU Y X, ZHONG S Q, XU Y G, et al. Present condition of horizontal well technique strength and its development trend in China[J]. Oil Field Equipment, 2008, 37(3): 33-36. |

| [2] | 董文辉, 马世彪, 施宇峰. 浅析水平井生产测井的技术分析[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2012, 33(11): 127. DONG W H, MA S B, SHI Y F. Analysis of technical analysis of production logging of horizontal well[J]. China Petroleum and Chemical Standards and Quality, 2012, 33(11): 127. DOI: 10.3969/j.issn.1673-4076.2012.11.106 |

| [3] | 刘明尧, 许德宇, 谭跃刚, 等. 水平井牵引机器人越障机构分析[J]. 石油机械, 2010, 38(7): 82-85. LIU M Y, XU D Y, TAN Y G, et al. Analysis of the obstacle mechanism of horizontal well traction robot[J]. China Petroleum Machinery, 2010, 38(7): 82-85. |

| [4] | 徐刚, 牛志刚. 轮履复合式煤矿井下环境探测机器人的结构设计及运动特性分析[J]. 煤矿机械, 2011, 32(3): 39-41. XU G, NIU Z G. Structure design and analysis of moving character for detect and rescue robot with wheel-track for underground coal mine[J]. Coal Mine Machinery, 2011, 32(3): 39-41. |

| [5] | 高进伟, 刘猛, 李海凤. 水平井井下自适应爬行器的研制[J]. 石油机械, 2005, 33. GAO J W, LIU M, LI H F. The development of adaptive crawler in horizontal well[J]. China Petroleum Machinery, 2005, 33(S1): 100-104. |

| [6] | 刘明. 喷水驱动小管道机器人驱动系统设计及实验研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2015. LIU M. Design and experimental study on the drive system of small pipe with water jet[D]. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2015. |

| [7] | 周卫东. 离心式井底增压系统设计与数值模拟研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2008. ZHOU W D. The design and numerical simulation research of downhole centrifugal supercharging system[D]. Qingdao: China University of Petroleum (East China), 2008. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1422763 |

| [8] | 周邵萍, 胡良波, 张浩. 多级离心泵级间导叶性能优化[J]. 农业机械学报, 2015, 46(4): 33-39. ZHOU S P, HU L B, ZHANG H. Performance optimization for intermedia stage guide vanes of multistage centrifugal pump[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2015, 46(4): 33-39. DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2015.04.006 |

| [9] | 李帅领. 多级离心泵的水力性能研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2014. LI S L. The research of hydraulic performance about muiti-stage centrifugal pump[D]. Yangzhou: Yangzhou University, 2014. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2632005 |

| [10] | 孙伟, 孙峰, 赵崇镇, 等. 离心式井下增压装置的系统设计[J]. 石油机械, 2006, 34(3): 36-38. SUN W, SUN F, ZHAO C Z, et al. Systematic design for a downhole centrifugal supercharging device[J]. China Petroleum Machinery, 2006, 34(3): 36-38. |

| [11] | 黄思, 王朋, 区国惟, 等. 多级多出口离心泵的数值模拟及试验验证[J]. 流体机械, 2013, 41(1): 10-13. HUANG S, WANG P, OU G W, et al. Numerical simulation and experimental verification of multistage and multioutlet centrifugal pump[J]. Fluid Machinery, 2013, 41(1): 10-13. |