2. 中国石油集团钻井工程技术研究院

2. CNPC Drilling Research Institute

0 引言

随钻VSP测量技术是一种钻井过程中获取地震资料的新技术,具有地层前探功能,探测范围远大于其他随钻测井工具[1-2]。统计数据表明,塔里木塔北地区溶洞一次性钻井成功率仅为59.5%,利用随钻VSP工具对该地区失利井进行二次定位,可使溶洞的钻遇率提高至85%,潜山深度定位误差小于1%,显著降低钻探风险。

随钻VSP测量技术首先出现在国外石油钻探实力较强的大型服务公司,如Schlumberger公司和Bake Huges公司等,随着国内钻井面向高压深部地层,随钻VSP测量技术的应用价值日益凸显。若该技术自主研发成功,不仅能满足国内生产急需,提高深井、超深井勘探开发进程和经济效益,而且可填补国内空白,提高我国油气钻井技术的核心竞争力,具有显著的经济效益和社会效益。国外各大油田服务公司的随钻VSP测量技术普遍采用将传感器内嵌到钻柱本体之内的常规思维方法,但在直井和套管井中,检波器未能与井壁接触,结构简单,耦合效果差,从而造成检测精度低,无法准确地预测校验炮记录,在随钻测量时受到一定的限制。鉴于此,笔者借助TRIZ理论,通过分析参数间的矛盾,对随钻VSP井下推靠结构进行了创新研究与设计,得到了可行的方案[3-5]。

1 基本概念 1.1 TRIZ理论[4-7]TRIZ理论源于苏联发明家、教育家G.S.ALTSHULLER和他的研究团队,俄文“发明问题解决理论”的意思,是一整套体系化的、具有很强指导性的、解决发明问题的理论方法。目前,TRIZ理论的研究已经触及多个领域,它包含40个发明原理、39个通用参数、矛盾矩阵、物-场模型、76个标准解、ARIZ(发明问题解决算法)和科学效应库等。

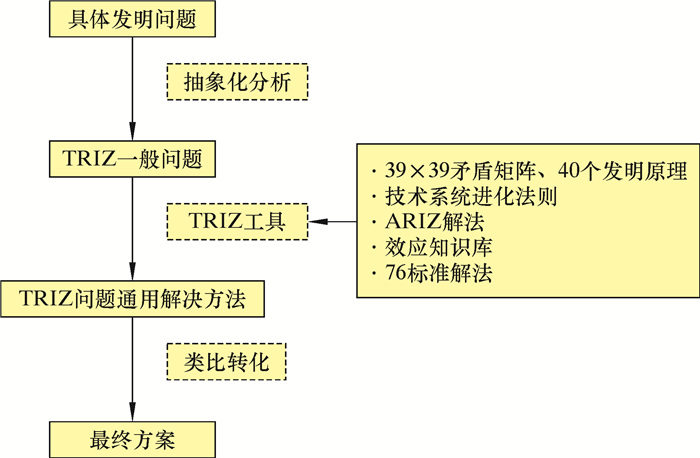

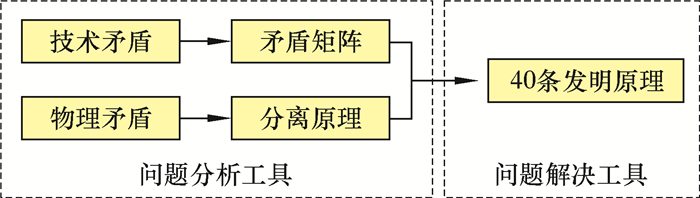

TRIZ理论涉及矛盾,具体有技术矛盾、物理矛盾和管理矛盾。就技术创新而言,一般只考虑技术矛盾和物理矛盾。在解决技术矛盾和物理矛盾时首先要分析存在的问题,找出矛盾所在的位置,综合利用39个“通用工程技术参数”抽象成工程领域的通用参数,然后对照“矛盾矩阵表”,结合40个发明原理,利用通用解法找出解决方案,这样可使问题由简单的重复性转向有目的、有方向性的技术改变。利用理论对所需要解决的矛盾进行识别,然后运用ARIZ解法、发明原理、矩阵表和效应知识库等类比工具解决问题,最后进行概念验证形成最终的理想解。其实施流程如图 1所示。

|

| 图 1 TRIZ的实施流程 Fig.1 TRIZ implementation process |

1.2 随钻VSP测量技术

随钻VSP测量技术以电缆VSP技术为基础,将地震波检波器、数据采集与存储器等集成到井下钻具上,无需起钻就可实时测量并记录地面震源产生的地震波经地层透射和反射后的信号,获取随钻VSP数据。通过对测量结果的走时、极性、相位和幅值等进行分析,得到钻头前方地层的界面深度、地层剖面以及岩石属性等,其探测范围可达钻头前方数百米。

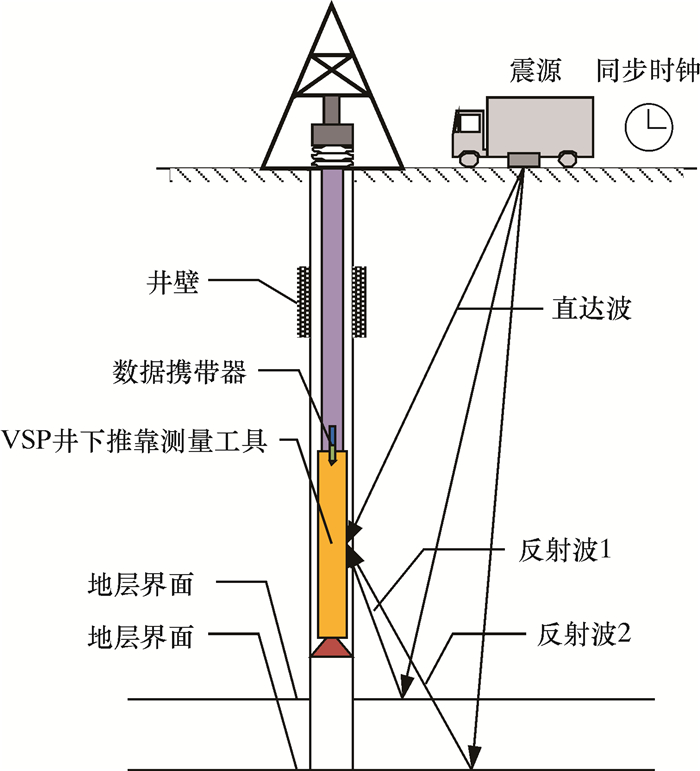

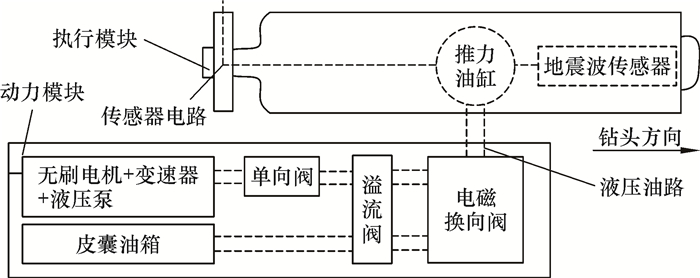

推靠式随钻VSP测量系统是常规随钻VSP测量系统的改进版(见图 2),主要由地面震源、VSP井下推靠测量工具、数据携带器、地面时钟同步装置以及数据处理系统等组成。钻进前,系统井下工具与地面时钟同步,并设置井下仪器的工作参数。钻进时,井下控制电路利用两轴加速度计实时监测钻具的振动状态,当检测到钻具停止转动时,钻井液循环停止,开启井下采样模式,无刷电机钻井液驱动油泵转动产生高压油,高压油在液压阀控制下进入推力油缸,推动柱塞杆将携带检波器的翼板推靠至井壁,电机运行一定时间后停止,液压控制系统使推靠机构处于保压状态,启动地震波震源。此时井下VSP工具开始采集地震波信号并存储测量数据。当监测系统检测到采集存储完成信号后,系统发出控制命令让电磁阀换向,将高压油快速泄放至油箱,推靠块在弹簧作用下迅速收回,结束本次信号测量。其中数据采集获得的校验炮时间在钻井液循环恢复以后,利用钻井液脉冲MWD将该数据传送回地面,全波形数据预存于井下存储器中;待钻柱整体从井筒起出后,从存储器中导出波形数据进行VSP图像处理。

|

| 图 2 随钻VSP测量系统图 Fig.2 The VSP-WD measurement system |

2 推靠结构研究与设计

在石油钻井领域,井下推靠方式主要在扩眼器、电缆VSP、垂直钻井以及其他类型LWD等工具上应用。从现有实现原理上来说可分为井下气驱、电驱、液驱、电液驱以及纯机械驱动等几种。经技术分析发现,以上技术很难直接应用于随钻VSP测量,其原因主要有3个:一是随钻VSP是停钻测量,此时钻井液脉冲通信关闭,井下动作不能直接由地面发送指令来完成;二是常规电缆供电、钻井液发电机供电或靠钻柱旋转转化动力的动力源驱动方式不易为随钻推靠方式提供驱动能量;三是电缆VSP传感器集成到推靠翼板上的测量方式在实践中存在技术空白。综合分析主要有以下几个设计难点。

(1) 工具可用空间小。受井眼空间和预留钻井液通道的限制,对工具直径的规定极为苛刻,这对复杂的井下机械动力模块的设计工作带来很大的困难。

(2) 结构复杂。测量时要求工具在停钻且无地面通信指令的状态下准确把握推靠时间,将测量传感器及时推出和收回,要求高、结构复杂。

(3) 高温高压。工作环境压力可达172 MPa,温度达175 ℃,对工具的强度和可靠性提出了很高要求。

(4) 密封性要求高。工具处于充满钻井液的井眼中,内部电路和液压等需要进行隔离绝缘处理,对密封性提出很高要求。

针对上述难点,笔者借助TRIZ分析工具对随钻VSP井下推靠结构矛盾进行研究,使其结构满足如下要求。

(1) 能够完成随钻VSP推靠测量要求,满足推靠结构的可靠、方便、高效以及布局合理要求。

(2) 进行技术创新后,传感器与控制电路以及整个系统等要满足合理的电连通要求,并具有很好的密封性。

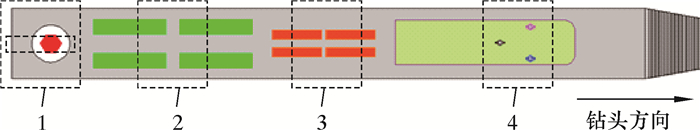

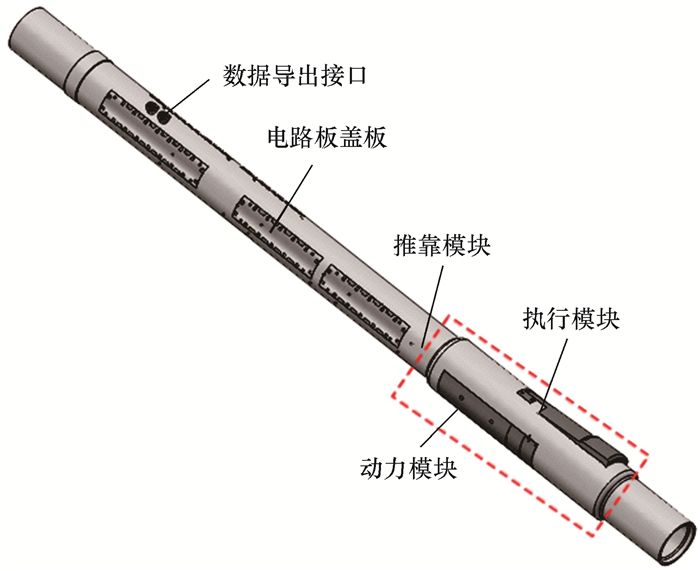

2.1 总体方案规划图 3为推靠式随钻VSP测量工具结构示意图。图中的1为与MWD系统或LWD系统的对接结构信息通信模块;2为处理控制模块,主要包括井下主控电路、信号采集电路、信号存储电路和晶振时钟组件等;3为双D电池包,它为测量与控制电路系统供电;4为推靠测量模块,主要由动力组件和推靠组件组成,推靠板上集成有三分量地震检波器,推靠模块内部实现检波器与相应电路模块的密封良好电连通。

|

| 图 3 推靠式随钻VSP测量工具结构示意图 Fig.3 The structural schematic of pushing type VSP-WD measurement tool 1—信息通信模块;2—处理控制模块;3—供电模块;4—推靠测量模块。 |

2.2 推靠结构的矛盾 2.2.1 技术矛盾

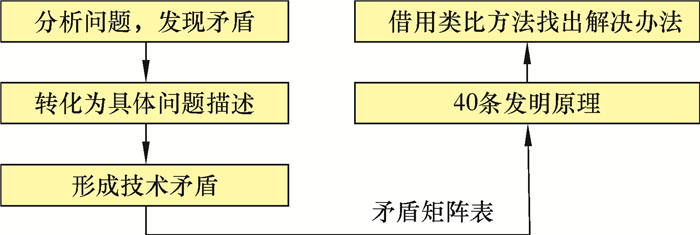

技术矛盾是创新技术过程中最常遇到的矛盾,它是指工程问题下2个或多个参数间的矛盾,其表现形式为:解决了一个技术参数,而与之成矛盾的参数将会随之恶化。TRIZ理论中解决此类矛盾的方法主要依靠冲突矩阵和40条发明原理。技术矛盾解决流程如图 4所示。

|

| 图 4 技术矛盾解决流程 Fig.4 Resolution process of the technical conflicts |

针对设计方案,将设计中遇到的问题转化为39个通用工程参数中的若干个来表达,转化为TRIZ问题。为使推靠模块设计合理、工作可靠并能与系统其他部分协调一致工作以适应具体的功能要求,在设计过程中主要存在推靠结构的本体形状改变所带来的一系列恶化参数之间的矛盾。矛盾矩阵如表 1所示。

表 1中可能涉及的技术矛盾和所用到的发明原理,在设计时可以参照相应的创新方法:分割、抽取以及替代机械系统等予以完善设计,具体如表 2所示。

2.2.2 物理矛盾

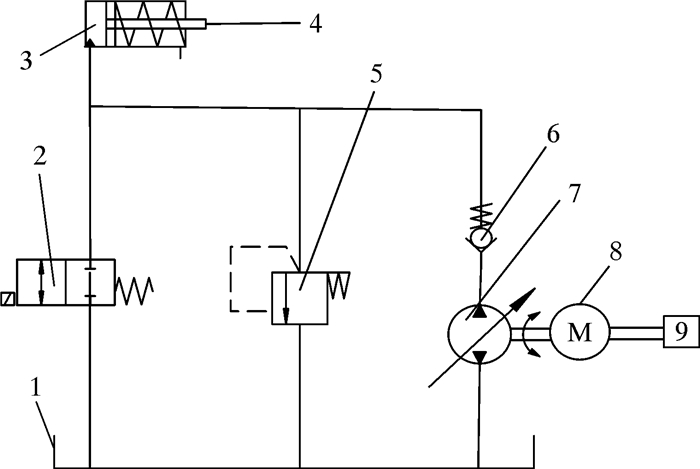

相对于技术矛盾,物理矛盾是一种更为尖锐的矛盾,常表现为:某种功能必须存在,但又不能存在;具有某种功能,但同时又拥有与此相反的功能;处于某种状态,但同时又需尽量避免此种状态;系统不能随时间变化,又要随时间变化等。对于物理矛盾,主要采用空间分离、时间分离、基于条件分离和系统级别分离[7]等将矛盾体分离。英国学者D.MANN等通过研究得出,解决物理矛盾和解决技术矛盾的发明原理之间存在关联[8]。物理矛盾也可以用40条发明原理来解决(见图 5)。

|

| 图 5 物理矛盾和技术矛盾解决方案 Fig.5 Solutions to physical and technical conflicts |

推靠式随钻VSP井下结构方案在一定程度上需要本体上较厚的径向切入量,以便于推靠模块休眠状态能置于工具本体内部,同时受工具本身的直径限制;使工具本身旋转不产生偏心,又必须使本体某一方位挖空以便于存放推靠组件,这样可能会带来质量偏心;钻井过程中要保持推靠模块静止在本体内部,又要满足停钻期间推靠模块能够按要求伸出的动态变化。这些要求本身就是物理矛盾的双方,需要用分离原理来解决问题。

2.3 推靠方案解决办法[9-13]基于TRIZ理论发明原理的1、2和28条方案以及物理实现的分离原则提供的创新思维,在总体方案的基础上,为了解决推靠结构体积大与井眼空间狭小的技术矛盾,采用分割方法将推靠模块整体(动力模块和执行模块)与整个系统分开单独设计,进一步将推靠模整体再分离为动力模块和执行模块。

分析发现,单独抽取出动力模块需考虑如何在井下无通信状态且无钻井液流动状态提供推靠翼板伸出动能,考虑执行模块如何将传感器集成到翼板上且达到设计的各推靠参数要求,并且能够满足设计的密封性和空间的可适用性要求。由于其特定的井下空间及工具尺寸的限制,采用推靠整体“周向分离”将2部分周向布置以缩短钻柱长度、保证结构紧凑和功能易实现,2部分之间液压油路经本体内部油路连通,由电磁阀控制的油路直接连通推力油缸柱塞下部;将执行模块的传感器电路、动力模块的供电及控制电路也分开走线,以便更有效控制整个推靠系统,如图 6所示。

|

| 图 6 推靠模块示意图(沿周向展开) Fig.6 Schematic of the pushing module(unfolded in the circumferential direction) |

考虑到纯机械传动的动力不足并鉴于液压具有保压模式,可以采用机电液替代纯机械的驱动方式,如图 7所示。

|

| 图 7 液压流程图 Fig.7 Hydraulic flow chart 1—油箱;2—换向阀;3—推力油缸;4—翼板;5—安全阀;6—单向阀;7—液压泵;8—无刷电机;9—电源。 |

以液压为基础,由电池筒供电,电机带动液压缸液压模式蓄能,将执行机构推出本体,推出本体后保压一段时间,经电磁换向阀泄压完成收回功能。在设计时,为保持动力模块的紧凑性及功能完整性,将电机、联轴器、液压泵和皮囊油箱设计在一个组装块中,而液控模块和电磁换向阀组件则采用分离原理独立成组件,各模块之间以螺钉紧固,组装完成动力模块后则以整体的形式加螺钉紧固于钻具本体上。由于分开设计,所以动力模块的密封性就相对比较容易实现,可以避免干扰。动力模块结构如图 8所示。

|

| 图 8 动力模块结构图 Fig.8 The structural schematic of power module 1—电路接线板;2—无刷电机;3—磁性联轴器;4—皮囊油箱;5—液压泵;6—液控阀组件;7—电磁换向阀。 |

在本体上固定好后,内部不需要与外部钻井液接触,如需维修则可等钻具起回地面。

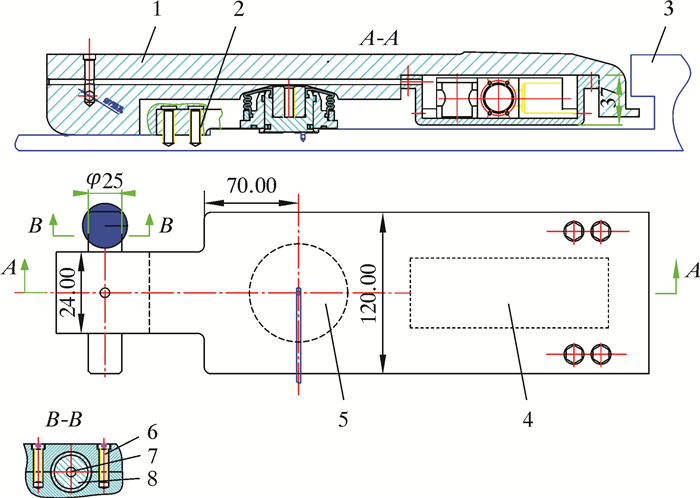

执行模块需考虑以下3点:①如何将传感器镶嵌到推靠翼板上,在推靠动作执行时能够贴合井壁;②如何实现传感器与本体内部电连接在旋转铰链处的过渡;③如何保证泄压过程中推靠翼板能自动收回的要求。设计时采用分割原理,将结构安排采用“一离一合两固定”组合方式,将推力油缸与推靠翼板本体分离,检波器组合和推靠翼板本体结合为一体,同时恢复弹簧一端与钻柱本体经螺钉连接,另一端与推靠翼板结合。单独抽取执行模块,将推力油缸安排到推靠翼板的中部,贴近边缘部位则布置传感器以便退出时传感器能与井壁接触,推力油缸通过内部油路与动力模块径向连通。三分量传感器集中安装到检波器盒中以便于统一固定安装到推靠翼板的最前端。检波器与控制电路板的连接通过推靠翼板本体内部走线孔连至电路板,如图 9所示。

|

| 图 9 执行模块结构图 Fig.9 The structural schematic of executive module 1—翼板;2—恢复弹簧;3—本体;4—传感器;5—推力油缸;6—紧定螺钉;7—电线;8—动密封套。 |

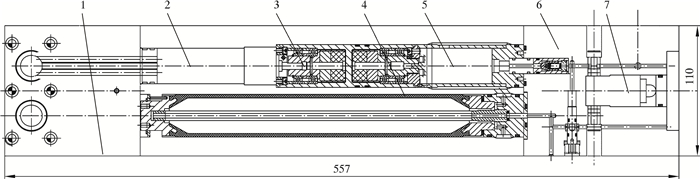

三分量传感器组与主控电路通过铰链铰接处的过渡来连接,如图 9中的B-B局部剖面图所示,从内到外依次是电线、推靠翼板本体、动密封套和上、下2块固定装置,这样能够确保电路不与外部高温高压环境接触,同时又能将传感器接收到的信号经导线传至主控电路。此外,设计了弹簧片以帮助推靠翼板迅速收回,及时完成将推靠模块收回至本体。图 10为整体效果图。

|

| 图 10 总装图 Fig.10 Assembly diagram |

3 结束语

随钻VSP井下推靠系统是随钻地震测量新技术,其结构设计难度大、要求高,在国内处于空白,国外也未有相关报道。鉴于此,笔者对随钻VSP井下推靠系统结构进行研究设计。介绍了TRIZ理论及随钻VSP测量技术的基本内容,借助TRIZ理论中的分析工具,在分析工具各参数间技术矛盾和物理矛盾的基础上,通过矛盾矩阵转化方法将问题转化为TRIZ问题,并利用发明原理创新性地解决了随钻VSP井下推靠系统结构的设计难题。提出“周向分离”和“一离一合两固定”的结构设计方案,最终从理论上得到了可行的设计方案。该方案能够满足随钻VSP井下推靠系统结构的密封性和电连通性等要求。

| [1] | 苏义脑, 徐义, 盛利民, 等. 随钻地震技术研究进展[J]. 石油钻采工艺, 2010, 32(5): 1-7. SU Y N, XU Y, SHENG L M, et al. Review on study progress of seismic while drilling technology[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2010, 32(5): 1-7. |

| [2] | 曹向峰, 管志川, 王智锋, 等. 煤层气连通井导向钻井钻头定位方法[J]. 石油钻采工艺, 2016, 38(2): 151-155. CAO X F, GUAN Z C, WANG Z F, et al. Drill bit positioning method based on connected well guidance for coalbed methane[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2016, 38(2): 151-155. |

| [3] | 根里齐·阿奇舒勒. 创新算法: TRIZ、系统创新和技术创造力[M]. 谭培波, 茹海燕, BABBITT W, 译. 武汉: 华中科技大学出版社, 2008. ALTSHULLER G. The innovation algorithm: TRIZ, systematic innovation and technical creativity[M]. TAN P B, RU H Y, BABBITT W, trans. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology Press, 2008. |

| [4] | 贾丽臻, 檀润华, 张换高, 等. 基于TRIZ实例解到领域解的类比转化过程研究[J]. 机械设计, 2016, 33(8): 26-32. JIA L Z, TAN R H, ZHANG H G, et al. Analogical transformation process from TRIZ cases to comain solutions[J]. Journal of Machine Design, 2016, 33(8): 26-32. |

| [5] | 朱辉, 李培林, 王崴, 等. 基于TRIZ理论的多轴拧紧机结构优化设计[J]. 机械设计, 2015, 32(12): 26-29. ZHU H, LI P L, WANG W, et al. Optimal design of multi-axis screw-machine based on TRIZ[J]. Journal of Machine Design, 2015, 32(12): 26-29. |

| [6] | 王鹏, 窦修荣, 艾维平, 等. LWD随钻测井系统机械结构设计探讨[J]. 石油矿场机械, 2015, 44(2): 28-31. WANG P, DOU X R, AI W P, et al. Research on mechanical design of logging while drilling systems[J]. Oil Field Equipment, 2015, 44(2): 28-31. |

| [7] | 檀润华. 发明问题解决理论[M]. 北京: 科学出版社, 2004. TAN R H. Theory of inventive problem solving[M]. Beijing: Science Press, 2004. |

| [8] | MANN D, DEWULF S, ZLOTIN B, et al. Matrix 2003:Updating the TRIZ contradiction matrix[M]. Ieper, Belgium: CREAX Press, 2003. |

| [9] | 陈欣, 何新华. 浅谈TRIZ对唯物辩证法的实用主义演进[J]. 广西社会科学, 2009(6): 33-35. CHEN X, HE X H. Talking about the pragmatism of TRIZ evolution of materialist dialectics[J]. Guangxi Social Sciences, 2009(6): 33-35. |

| [10] | 王玉保. 基于TRIZ理论的钻机创新设计研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2014: 12-66. WANG Y B. Research on drilling-rig innovation design based on TRIZ[D]. Hefei: Hefei University of Technology, 2014: 12-66. |

| [11] | 赵燕江, 张永德, 邹赫莉. 基于TRIZ理论的抽油烟机叶片清理机的设计[J]. 机械设计, 2010, 27(2): 70-73. ZHAO Y J, ZHANG Y D, ZOU H L. Design on vane cleaning machine for soot absorber based on TRIZ theory[J]. Journal of Machine Design, 2010, 27(2): 70-73. |

| [12] | 刘晓敏, 黄水平, 陈智钦, 等. 基于TRIZ与AD的海草夹苗机械手概念创新设计及可靠性研究[J]. 机械工程学报, 2016, 52(5): 40-46. LIU X M, HUANG S P, CHEN Z Q, et al. Conceptual innovation design of seaweed planter manipulator based on TRIZ & AD and reliability analysis[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(5): 40-46. |

| [13] | 刘江南, 姜光, 卢伟健, 等. TRIZ工具集用于驱动产品创新及生态设计方法研究[J]. 机械工程学报, 2016, 52(5): 12-21. LIU J N, JIANG G, LU W J, et al. Driving innovative and ecological design of product development by utilizing TRIZ tools[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(5): 12-21. |