2. 中国石油辽河油田公司

2. PetroChina Liaohe Oilfield Company

0 引言

火烧油层是一种就地生热提高原油采收率的有效方式,也是稠油转换开发方式的潜力技术之一[1-2]。在火烧油层实施过程中,根据原油在不同工况下的自燃点温度来确定点火温度和计算点火时间。目前点火温度确定的方式主要是热分析方法[3-7],该方法根据其高温氧化温度段,又可分为差热扫描热量(DSC)分析、热失重(TGA)或热失重速率(DTG),点火温度的确定值比较高(400~500 ℃)。在点火过程中,持续长时间的高温极易导致管柱变形和管柱腐蚀。试验过程中发现,热分析方法与现场实施过程存在很大不同。热分析试验过程是原油燃烧的整个过程,气体是流通的,原油在高温条件下裂解后产生的气体组分和热量被瞬时带走,而在油藏条件下点火及火线推进过程中,注气速度较低,注采井连通效果达不到试验中理想的连通效果。在火驱初期,尤其是油层点燃的瞬时,时间较短,可认为气体流通速度很小或基本不流通。因此,通过油样热分析方法来确定点火温度,不能模拟油层条件下的着火温度,而且样品都很小,一般只有2~5 mg,质量流动机理不能准确模拟实际油藏条件,试验所得数据与现场条件下的数据相差很大。原油在储层燃烧过程为高温高压状态,高温高压试验装置必须具备一定的耐温、耐压及密封性设计[8-10]。因此,为解决以上问题,对油藏条件下原油能够达到自燃的测试方法进行了研究,研制出一种火烧油层高温高压原油自燃点测试装置。该装置能够模拟储层不同压力温度条件测试原油自燃温度,实现了原油在着火过程中温度的精确、自动和安全监测,可为火烧油层的点火工艺提供指导。

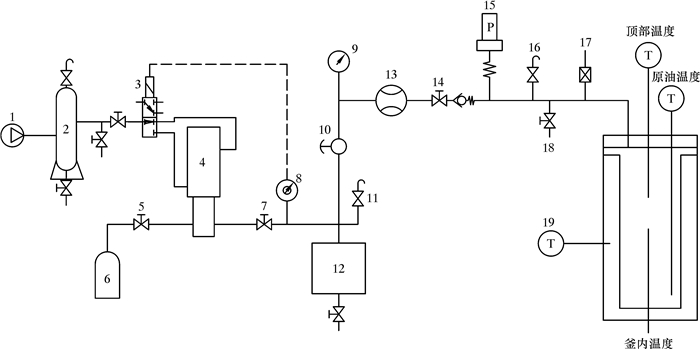

1 系统设计与常压自燃点测试环境相比[11-12],高温高压自燃点测试装置模拟具有一定压力的油藏储层。其测试原理是原油在一定的氧气分压条件下受热自燃,反应釜内温度发生突变时对应的温度即为自燃点,由于热量聚集而使燃烧釜迅速升温升压,所以原油自燃点测试反应釜要求耐高温和高压。为保障测试的安全进行,试验系统包含燃烧釜、安全保护系统、气体注入系统和数据采集系统。其测试原理如图 1所示。

|

| 图 1 高温高压原油自燃点测试装置原理图 Fig.1 Schematic diagram of high temperature and high pressure auto-ignition temperature test device for crude oil 1—空气静音压缩机;2—空气储罐;3—电磁阀;4—气体增压泵;5—气源阀;6—气罐;7—增压阀;8—电接点压力表;9—压力表;10—调压阀;11—第1安全阀;12—高压贮罐;13—气体流量控制器;14—进气阀;15—压力传感器;16—第2安全阀;17—防爆阀;18—放空阀;19—控温系统。 |

1.1 燃烧釜 1.1.1 材质选择

燃烧釜材料选用高温高强度GH4169合金。GH4169合金在-253~700 ℃温度范围内具有良好的综合性能,650 ℃以下的屈服强度居变形高温合金的首位,并具有良好的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工性能和焊接性能。本体设计耐压50 MPa,耐温700 ℃。

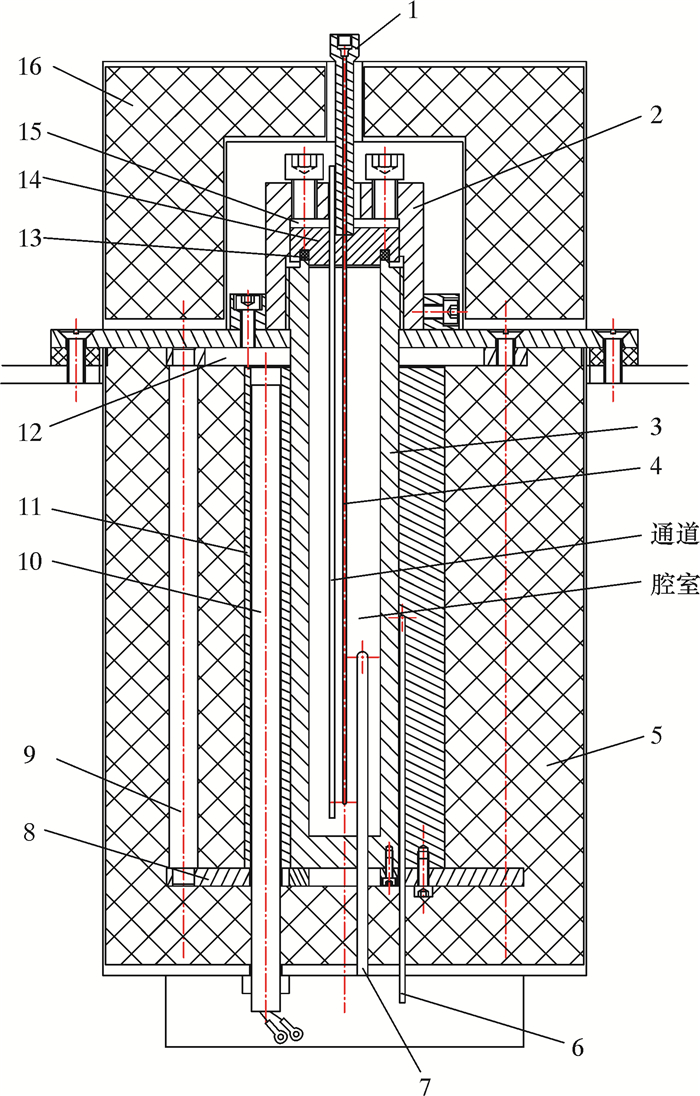

1.1.2 本体设计燃烧釜本体设计内容包括保温筒体和安全防护罩,保温筒体的上端口盖设有保温筒上盖,燃烧釜内部设有筒体和加热装置,筒体上端凸伸出保温筒上盖,其上端口处用螺纹连接。安全防护罩放置于保温筒上盖上,其内部设计一个空腔,压帽及筒体的上端设置于空腔内,安全防护罩上还设计了一个中空的焊接接头,焊接接头沿垂向设置于安全防护罩及压帽上,其上端凸伸出安全防护罩的上端面,并与管线相连接,其下端与堵头的上端面相连接,堵头上沿垂向设有能对应连通焊接接头及筒体内腔的通道,使气体能够从焊接接头和通道进入筒体的内腔中。图 2为燃烧釜结构图。

|

| 图 2 燃烧釜结构图 Fig.2 Structure of the combustion kettle 1—焊接接头;2—压帽;3—筒体;4—液体测温探头;5—保温筒体;6—控温探头;7—釜内测温探头;8—支撑下板;9—支撑立柱;10—电热管;11—加热套;12—支撑上板;13—密封圈;14—堵头;15—垫圈;16—安全防护罩。 |

1.1.3 加热设计

反应釜的加热装置包括电热管和加热套,加热套固定在支撑上板和支撑下板之间,电热管沿竖向放置于加热套中,其下端凸伸出保温筒体的下端。可加热至最高温度450 ℃。

1.1.4 控温设计筒体放置于加热套中,并与电热管相邻,在加热套内壁与筒体外侧面之间设计控温探头,以便实时监测电热管的加热温度,控温探头沿垂向相邻于筒体的外侧,伸出保温筒体的下端面。控温系统根据设计需求的加热温度进行控温。

1.1.5 测温监测设计测温探头有2个,其中一个测温探头位于所述筒体的内腔中,其接线端凸伸出焊接接头的上端头,用于测试釜内原油的温度;另一个测温探头沿垂向穿设于保温筒体内,其探头端位于筒体的内腔中,其接线端凸伸出保温筒体的下端面,用于测试釜内液面上部温度。

1.1.6 密封及稳定性设计为了提高密封性能及连接的稳定性,堵头的上端与压帽之间设计耐高温石墨垫圈,其下端与筒体的上端之间设计密封圈,压帽的外侧设计锁紧块,锁紧块与保温筒上盖之间通过螺钉连接固定,电热管的下端设计固定块,固定块与保温筒体的下端面之间连接固定,其中,保温筒体的下端连接保护罩,电热管的下端设置于保护罩内。

1.2 安全保护系统管线上连接电接点压力表、第1安全阀和压力表,电接点压力表位于增压阀和高压储气罐之间,第1安全阀位于高压储气罐和调压阀之间,管线压力传感器和燃烧釜之间还设计了第2安全阀、放空阀和防爆阀。第2安全阀和放空阀的作用是在燃烧釜结束工作时,便于将燃烧釜中的燃烧尾气放出,起到能量释放缓冲的作用;当所测压力达到电接点压力表设定的压力上限时,电接点压力表将控制加热装置停止工作,当达到防爆阀压力时,系统将自动泄压,起到双重保护,有效地提高整体装置的安全性。

1.3 气体注入系统气体注入系统主要是由空气储罐、电磁阀、气体增压泵、高压贮罐以及气体流量控制器(气体质量流量计)组成,空气储罐通过管线与电磁阀的供气口相连接,电磁阀的各常闭口与气体增压泵的各动力气源口之间分别通过管线相连接,气体增压泵的出口由管线连接至气体流量控制器,空气储罐上通过管线连接至空气静音压缩机,管线上设有一个驱动阀(如针阀,用于控制管线的开关),管线上依次设有增压阀和调压阀,高压贮罐的进出口通过输气管线和管线相连接,输气管线和管线的相接处位于增压阀和调压阀之间,在实际工作时,气体增压泵增压过的气体先到所述高压储气罐,然后经所述调压阀减到所需压力后再供到所述气体流量控制器。为便于操作,增压泵的入口通过输气管线与气罐相连接,工作时,该气罐用于储存低压气体,能避免空气静音压缩机频繁启动。

1.4 温压监测系统燃烧釜上安装能检测其内部温度的测温探头,测温探头的接线端位于燃烧釜的外侧,并与测温装置相连接,其探头端位于燃烧釜中,气体流量控制器通过管线与燃烧釜的腔体相连通,管线上安装一个进气阀,并连接有一压力传感器。当燃烧釜工作时,其内部的温度和压力能实时通过测温探头及压力传感器进行测量并传输至PC端,从而实现实时监测。

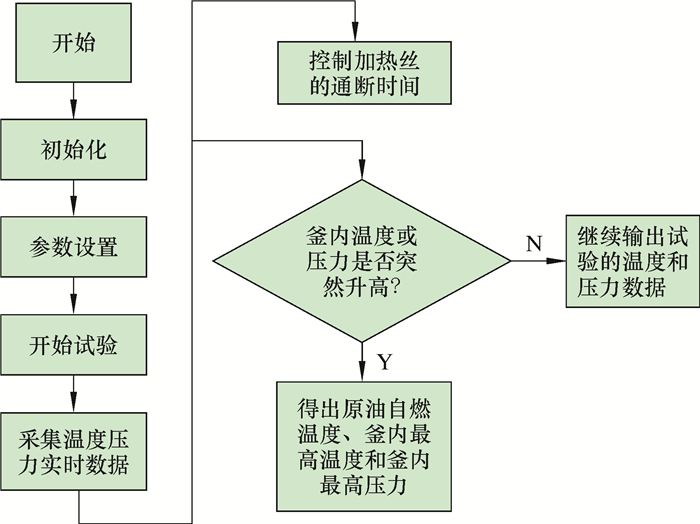

1.5 数据采集系统根据物质测试的准确度要求,系统的软件总体流程设计如图 3所示。试验结束,输出原油自燃温度、釜内最高温度和釜内最高压力。

|

| 图 3 软件流程图 Fig.3 Software flow chart |

该测试装置设计耐温700 ℃,耐压50 MPa,可用于不同工况下原油自燃点的测试,也可用于分析原油氧化放热与氧化前、后油品分析,指导现场火驱点火工艺优化及注空气效果评价。

2 试验测试 2.1 试验方法参考美国《ASTM G72M—2009高压富氧环境中物质的自燃温度标准试验方法》标准[13],设计高温高压自燃点测试方法。具体测试步骤如下:

(1) 使用前准备。确定储气罐的空气压力符合试验要求,依次打开计算机,确定计算机与试验设备连接正常,以保证数据的收集与记录。

(2) 将称量好的样品45 g加入反应釜腔体底部,关闭反应釜,上紧螺栓使釜密封。

(3) 将3根测温探头插入预定测温位置,关闭放空阀,打开增压阀向反应釜内注入空气至所需压力。

(4) 设定好控温仪器,打开加热装置开始加热升温。

(5) 计算机收集记录釜内原油的温度和压力数据,同时绘制压力和温度曲线。

(6) 待曲线突变时认为样品已燃烧,记录燃烧时温度为样品的自燃点,保存所有数据。

(7) 测试结束后,待温度冷却至室温后打开反应釜,清洗反应釜,依次关闭设备和计算机。

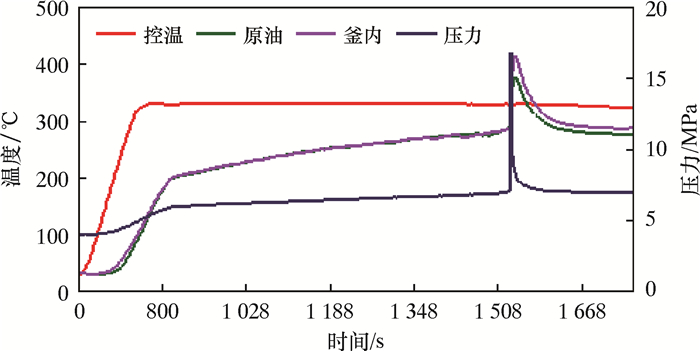

2.2 原油自燃点测试取辽河油田稠油火驱区块D66稠油进行自燃点测试。试验氛围为空气,油样质量为45 g,釜内初始压力为4.02 MPa,控温为330 ℃。试验结果如图 4所示。

|

| 图 4 D66稠油自燃点测试结果 Fig.4 Test results of D66 heavy oil auto-ignition temperature |

从图 4可以看出,在外部受热和氧化放热2种因素影响下,由于散热受到阻碍,使热量在釜内蓄积,温度逐渐上升,当油温升至290.9 ℃后,反应装置内温度和原油温度、压力骤然上升,由此确定原油自燃温度为290.9 ℃。原油自燃后,热量迅速扩散,反应装置内温度和压力迅速下降,油温小幅上升。原油点燃后氧气耗量很大,剩余氧气分压很低,氧化反应很微弱,放热量很小。由于氧化反应进行程度很小,装置中尾气组分及尾气量变化微弱,因此,压力变化很小。

由于高温高压环境下物质自燃点温度标准数据缺乏,试验通过不同条件下自燃点数据是否符合热自燃理论来考察仪器性能,另外通过重复性测试来验证仪器性能,试验结果见表 1。

| 试验方式 | 压力/MPa | 控温/℃ | 油样质量/g | 自燃点/℃ |

| 不同压力性能测试 | 3.02 | 330.03 | 45.02 | 295.2 |

| 4.01 | 330.02 | 45.03 | 290.9 | |

| 5.00 | 330.01 | 44.93 | 284.3 | |

| 6.04 | 330.06 | 45.04 | 275.9 | |

| 重复试验性能测试 | 4.01 | 330.02 | 45.03 | 290.9 |

| 4.03 | 330.01 | 44.98 | 289.5 | |

| 3.98 | 330.03 | 45.06 | 289.7 | |

| 4.02 | 330.01 | 45.04 | 290.3 | |

| 3.99 | 330.06 | 45.01 | 289.5 |

通过不同压力性能测试数据发现,随着压力升高,自燃点温度降低,这与谢苗诺夫热自燃理论[14]吻合。通过重复试验可以看出,在相同条件下进行了5次测试,平均值为290.0 ℃,仪器标准差为+1 ℃。这表明高温高压自燃点测试装置在气体配比、温度监测、温度控制和自燃点辨识算法方面具有精确性、可靠性和科学性。

3 结论(1) 火烧油层原油自燃点测试装置可模拟油藏条件下不同温度、不同压力下达到点火的过程,可为火驱点火温度的确定和点火时间的计算提供数据支撑。

(2) 该装置测温探头及压力传感器将釜内温度和压力传输至PC端实现实时监测,当温压超过设定阈值时,利用电接点压力表控制加热装置系统自动停止加热,自动泄压,有效地提高了整体装置的安全性。

(3) 通过自燃点温度和压力数据可以直接判断原油不同工况下的自燃点温度和燃烧剧烈程度,其监测结果标准差优于1 ℃,具有良好的重复操作性。

| [1] | ABUHESA M B, HUGHES R. Comparison of conventional and catalytic in situ combustion processes for oil recovery[J]. Annals of Mathematical Statistics, 2009, 43(6): 1961–1967. |

| [2] | SHOKRLU Y H, MAHAM Y, TAN X, et al. Enhancement of the efficiency of in situ combustion technique for heavy-oil recovery by application of nickel ions[J]. Fuel, 2013, 105(2): 397–407. |

| [3] | PEREIRA A N, TREVISAN O V. Thermoanalysis and reaction kinetics of heavy oil combustion[J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2014, 36(2): 393–401. DOI: 10.1007/s40430-013-0093-z |

| [4] | KOK M V. Characterization of medium and heavy crude oils using thermal analysis techniques[J]. Fuel Processing Technology, 2011, 92(5): 1026–1031. DOI: 10.1016/j.fuproc.2010.12.027 |

| [5] | MURUGAN P, MAHINPEY N, MANI T, et al. Pyrolysis and combustion kinetics of Fosterton oil using thermogravimetric analysis[J]. Fuel, 2009, 88(9): 1708–1713. DOI: 10.1016/j.fuel.2009.03.029 |

| [6] | 赵东伟, 蒋海岩, 张琪. 火烧油层干式燃烧物理模拟研究[J]. 石油钻采工艺, 2005, 27(1): 36–39. |

| [7] | 李卫权, 白田增, 吴德, 等. 自动点火燃烧器的研制与应用[J]. 石油钻采工艺, 2015, 37(4): 125–126. |

| [8] | 唐凯, 陈华彬, 陈锋, 等. 油气井射孔模拟装置的研制与应用[J]. 石油机械, 2009, 37(4): 9–12. |

| [9] | 杜伟, 陈子辉, 王勇, 等. 封隔器高温高压性能测试装置的研制[J]. 石油机械, 2013, 41(11): 127–130. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4578.2013.11.031 |

| [10] | 伊伟锴, 叶金胜, 于学信, 等. 压裂完井工具高温高压性能模拟试验装置[J]. 石油机械, 2016, 44(7): 27–30. |

| [11] | 叶龙涛, 潘勇, 蒋军成. 二元可燃混合液体自燃点的实验与理论预测[J]. 石油学报(石油加工), 2015, 31(3): 753–759. |

| [12] | 马林才, 盛艳波. 基于自燃点法的柴油十六烷值改进剂性能试验研究[J]. 内燃机工程, 2005, 26(2): 47–49. |

| [13] | ANON. Standard test method for autogenous ignition temperature of liquids and solids in a high-pressure oxygen-enriched environment:ASTM G72M-2009[S]. Washington:ASTM, 2009. |

| [14] | 张英华, 黄志安, 高玉坤. 燃烧与爆炸学[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2015. |