2. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室;

3. 中国石油大学(北京)地球科学学院;

4. 中石化中原油田分公司勘探开发研究院;

5. 中石油长庆油田分公司第五采油厂

2. National Engineering Laboratory of Low Permeability Oil and Gas Field Exploration and Development;

3. College of Geosciences, China University of Petroleum(Beijing);

4. Exploration and Development Research Institute, Sinopec Zhongyuan Oilfield Company;

5. No.5 Oil Production Plant, PetroChina Changqing Oilfield Company

0 引言

在油田分层注水开发过程中,定向井在井斜较大时存在测调遇阻率高、测试仪器落井频繁及封隔器验封困难等问题,同时注水数字化水平低。为了省去下电缆测试调配工序,提高注水数字化水平,实现在注水站对分注井实施单层流量测试调配及分层注水参数实时远传与监控,开展了有缆数字式分层注水技术研究[1]。

该技术采用单芯铠装电缆供电及通信,井下有缆数字式配水器与过电缆封隔器采用油管外预置铠装电缆相连接,根据需求设定分层配注量,通过地面控制器与井下有缆数字式配水器进行双向通信,对井下分层流量进行自动测调,地面实时监测和存储井下压力、流量和温度等参数。

然而,有缆数字式分注工艺存在油管外绑电缆作业复杂、施工效率低及不能带压作业等技术难题,一定程度上影响了系统的使用寿命。为此,笔者借鉴水平井裸眼测井钻杆对接井下湿接头技术[2-10],研发了适用于有缆数字化分层注水的油管内对接井下电缆湿接头,并对其进行了室内试验与现场应用。所得结论可为优化有缆数字式分注工艺提供参考。

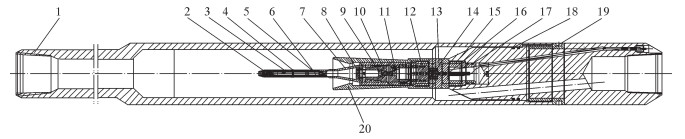

1 技术分析 1.1 结构油管内对接井下电缆湿接头主要由对接上体与对接下体组成。对接下体主要由扶正外壳、外导电环、锁紧装置、外接头总成、外接头支撑体、过流通道及内置电缆接头组成,结构如图 1所示。

|

| 图 1 井下电缆湿接头对接下体结构示意图 Fig.1 Structural schematic diagram of the lower part of the butt joint of the downhole cable wet connector 1—扶正外壳;2—连接头;3—绝缘环;4—导电环;5—加长环;6—中心连接杆;7—引导锥;8—柱塞缸;9—螺帽;10—平衡活塞;11—注油塞;12—外接头承压体;13—外接头连接体;14—绝缘座总成;15—密封塞组件;16—外接头螺套;17、18—O形密封圈;19—连接外壳螺套;20—连接外壳。 |

扶正外壳主要作用是在内、外接头对接时的扶正及管柱连接;外导电环第2个金色环为导电环,其余环为结构需要的辅助环;锁紧装置主要起内、外接头对接后锁紧作用;外接头总成用来连接作业管柱电缆;外接头支撑体有5个φ20 mm的过流孔,采用O形圈密封,连接处为螺套连接并设计有防转键,在与外壳连接时只需要旋转螺套即可连接,主要用来固定外接头总成、过流及连接下部作业管柱。

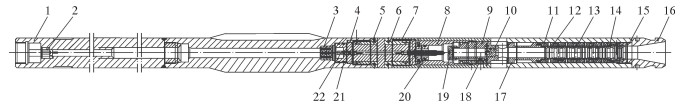

对接上体主要由加重杆、扶正体、连接螺套、平衡活塞、密封组件、内接头总成及内导电环等组成,结构如图 2所示。

|

| 图 2 井下电缆湿接头对接上体结构示意图 Fig.2 Structural schematic diagram of the upper part of the butt joint of the downhole cable wet connector 1—加重杆;2—单芯插座;3—绝缘座;4—内接头连接头;5—上连接螺套;6—下连接螺套;7—内接头外筒;8—平衡连套;9—内连接头;10—平衡活塞;11—内绝缘环;12—封隔环;13—接电环体;14—定位环;15、17、20、21—O形密封圈;16—导向头;18—注油塞;19—螺帽;22—密封塞组件。 |

加重杆用于内、外接头的加重对接;扶正体设计为3个肋筋扶正(最大外径53 mm,其余外径42 mm),肋筋之间为过流通道;内接头总成主要通过电缆连接地面控制装置;内导电环内部有1个导电环与外接头的导电环接触后导电,内接头的导电环两侧有2个封隔环,对内、外接头对接后的导电环进行密封绝缘。

1.2 工作原理 1.2.1 对接下体随管柱下井外接头内侧的插针与支撑体总成上的胶套连接,外接头的防转键对准支撑体的防转槽旋转外接头上的螺套,完成外接头与支撑体的连接;然后将锁爪上的防转槽对准外接头上端的防转键旋转对应的螺套,完成锁爪的连接,这样就完成了支撑体总成与外接头总成的连接。

将以上安装好的总成通过支撑体总成上的防转键对准扶正外壳内防转槽,旋转支撑体总成上的螺套完成井下部分的连接。将连接好的工具与油管相连随管柱一起下井。

1.2.2 湿接头对接上体连接加重杆上端连接电缆头,将内接头上的防转键对准加重杆上的防转槽,旋转内接头上的螺套完成内接头与加重杆下端的连接;在旋转连接的过程中内接头的插针与加重杆内的插孔插接完成信号导通,内接头在下井之前将腔体注满硅脂。

1.2.3 油管内内、外接头对接利用测试车将对接上体下至离预定目标(外接头)100 m处,等待10 min,使对接部分与电缆处于自由状态;然后将速度提至4 500 m/h加速下放,离预定目标10 m时迅速将速度提升至5 500 m/h,内、外接头对接成功后在井口供电测试井下通信状态。

1.3 主要技术参数外接头总成长度406.5 mm,最大外径56.0 mm,工作压力100 MPa,工作温度175 ℃。

支撑体总成长度400.0 mm,最大外径114.0 mm,有5个内径为20 mm的过流孔,工作压力100 MPa,工作温度175 ℃。

扶正外壳长度1 310.0 mm,最大外径114.0 mm,最小内径54.0 mm,工作压力100 MPa,工作温度175 ℃。

内接头总成长度476.0 mm,最大外径42.0 mm,工作压力100 MPa,工作温度175 ℃。

加重杆总成长度1 800.0 mm,最大外径53.0 mm,最小内径20.0 mm,工作压力100 MPa,工作温度175 ℃。

1.4 技术特点(1) 井下外接头设计有5个φ20 mm的过流通道,依靠加重杆自重实现内、外接头在φ73.0 mm(2 7/8 in)油管内成功对接;

(2) 设计了内、外接头锁紧机构,室内试验解锁力为12~20 kN,实现内、外接头反复对接与维护,满足现场注水井反洗井作业要求;

(3) 内、外接头成功对接后可保持长期稳定通信与供电,并可定期将内接头拉脱至地面进行维护和保养。

2 室内试验与现场应用 2.1 室内试验 2.1.1 湿接头对接接触电阻测量试验试验方案:将湿接头的内、外接头对接,然后使用万用表检测湿接头两侧接线点电阻。

湿接头内、外接头对接后,使用万用表电阻欧姆挡检测湿接头两端接线点间的电阻值,万用表显示数据为0 Ω。由此可见,湿接头对接后接触电阻不大于0.1 Ω,满足技术要求。

2.1.2 湿接头绝缘阻值测量试验试验方案:将湿接头的内、外接头对接,使用绝缘表检测接线点对外壳(地)的电阻值。

对于内、外接头已经对接的湿接头,使用1 000 V、2 000 MΩ绝缘表测量接线点对外壳的电阻值,绝缘表显示阻值无穷大(即大于2 000 MΩ)。由此可见,湿接头对接后,接线点对地绝缘阻值大于500 MΩ,满足技术要求。

2.1.3 湿接头锁紧试验为了实现湿接头内、外接头反复对接与维护,达到注水井反洗井作业要求,设计内、外接头解锁力为12~20 kN。锁紧装置主要包括锁爪、导向头及附件。

试验方案:将锁爪固定在试验装置上,导向头通过50 kN的拉力表固定在可移动铰链上,锁爪与导向头锁紧后通过拉动铰链产生拉力将锁爪与导向头解锁,拉力表显示解锁力。

锁爪固定在试验架上,导向头通过50 kN的拉力表与铰链连接,将锁爪与导向头锁紧,拉动铰链直至锁爪与导向头脱开,读取拉力表上的数据,拉力表读数为13 kN。由此可见,解锁装置解锁力在设计范围之内,满足设计要求。

2.2 现场应用2016年5月,在长庆油田第九采油厂对井下电缆湿接头进行了现场试验。试验中,井下电缆湿接头内、外接头成功对接,地面拉脱力18 kN,若不考虑电缆自重,拉脱力约12 kN,与设计值相符。完井后在井口测试井下通信结果显示正常,试注各项参数反馈也正常,目前试验井已成功运行7个月。

3 结论及建议(1) 室内和现场试验结果表明:井下电缆湿接头工具设计合理、对接可靠,试验值与设计指标相符,满足注水井的作业要求,但其主要应用于水平井测井及固井质量检测上,工作时间仅几十个小时,分层注水工艺应用有效期需进一步跟踪验证。

(2) 电缆湿接头井下对接依靠内接头自重产生的加速度进行俯冲对接,大井斜时内接头下放速度减小,需要反复对接才能成功。建议根据不同的井斜设计不同的加重短节,以便内、外接头能够可靠对接。

| [1] | 胡改星, 王俊涛, 罗必林, 等. 直读式智能分层注水技术研究与试验[C]//2016油气田勘探与开发国际会议论文集. 北京: 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司, 2016. |

| [2] | 万平杰. 湿接头水平井测井中的技术难点[J]. 测井技术, 2005, 29(3): 268–271. |

| [3] | 汪成芳, 陈晓茹, 毛琳, 等. 页岩气水平井固井质量测井评价方法及应用[J]. 天然气勘探与开发, 2014, 37(3): 33–36. |

| [4] | 臧德福. 湿接头和无电缆存储式测井在页岩井中的应用[J]. 测井技术, 2014, 38(2): 216–220. |

| [5] | 杨梅, 嵇成高, 张崇军. 无电缆存储式测井技术在复杂井中的应用[J]. 科技与企业, 2013(11): 188. |

| [6] | 尹德战, 余大有, 胡曦. 电缆湿接头在小口径定向孔中的应用[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程), 2015(8): 60–62. |

| [7] | 冉晓军, 许思勇, 吴寒, 等. 长庆油田湿接头水平井测井工艺关键控制点分析[J]. 国外测井技术, 2012(3): 67–70. |

| [8] | 李伟, 王俊海. 川庆长庆钻井研发水平井开发配套技术促上产纪实[N]. 中国石油报, 2011-01-07(1). |

| [9] | 宋显民, 张立民, 张宇辉, 等. 分层定量注水分层测压一体技术[J]. 石油钻采工艺, 2016, 38(4): 526–530. |

| [10] | 于九政, 杨玲智, 毕福伟. 南梁油田桥式同心分层注水技术研究与应用[J]. 钻采工艺, 2016, 39(5): 30–32. |