2. 胜利油田滨南采油厂

2. Binnan Oil Production Plant, Sinopec Shengli Oilfield Company

0 引言

分层注聚可以有效扩大驱替相的波及区域,缓解层间矛盾,从而大幅度提高原油采收率[1-2]。胜利油田针对注聚油藏暴露出的非均质性严重、油层出砂、埋藏深和聚合物溶液污水混注等问题,开展了分层注聚配套工艺技术研究,形成了同心双管分层注聚和投捞式空心单管分层注聚等工艺技术。其中,同心双管分层注聚采用2套独立的注入通道,地面采用直读式电磁流量计计量分层流量,井口采用低剪切调节阀调节注入量,测试调配操作简单直观,剪切损失小于10%,目前在井102口,已累计应用254井次,施工成功率和层段合格率均为100%,基本满足现场分层注聚需求,且取得了较好的应用效果[3-4]。但是,同心双管最多可以分注2层,且初期投入成本相对较高,在各油田大规模推广过程中受限。投捞式空心单管分层注聚工艺采用整体密闭结构设计,具有坐封、注聚、防返吐、洗井和测试调配一体化功能,可以满足2~4层段多级注聚要求,管柱工作压差达到35 MPa,黏度保留率大于90%,目前在井15口,累计应用29井次,施工成功率90%以上, 层段合格率仅为45%。应用过程中存在以下问题:①由于地层吸聚状态不稳定,地层启动压力和吸水指数容易发生变化,调配合格后维持时间短,投捞式调配测试过程复杂、工作量大、准确性差;②节流芯子与工作筒之间的环形间隙进行降压节流,节流的大小主要通过芯子的长短来控制,受长期注聚过流影响,环形节流通道中容易被溶解不充分的聚合物“余眼”沉积堵塞,影响配聚器出水效果。针对上述问题,笔者研制了同心可调配聚器。

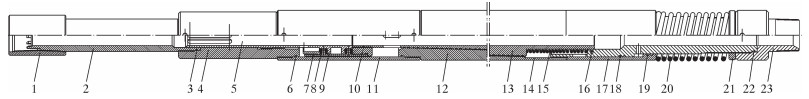

1 技术分析 1.1 结构及原理同心可调配聚器的结构如图 1所示。它将节流芯子预置在配聚器工作筒中,芯子拉杆与限位体之间通过丝杠连接,当下入一体化测调仪旋转芯子拉杆时,与芯子拉杆下端连接的节流芯子可以沿着节流套筒上、下移动,此时锥形节流芯子与锥形节流套筒之间的节流间隙可以随着节流芯子的上、下移动而改变,从而实现聚合物流量的调节。其中,推力轴承可以减小芯子拉杆旋转时的阻力,防逆活塞与防逆弹簧组成的防逆机构可以实现聚合物停注时出聚口关闭,防止注聚井返吐的杂质进入配聚器中引起堵塞。

|

| 图 1 同心可调配聚器结构示意图 Fig.1 Structural schematic of the concentric adjustable polymer injector 1—上接头;2—限位体;3、6、16、18、19、22—密封圈;4—上注聚套;5—芯子拉杆;7—上压环;8、15—推力轴承;9—轴承套;10—下压盖;11—外管;12—节流套筒;13—节流芯子;14—下中心管;17—防逆活塞;20—防逆弹簧;21—调节环;23—下接头。 |

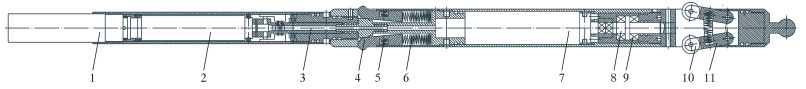

一体化测调仪是与同心可调配聚器配套使用,用来对井下的同心可调配聚器进行测试调配的工具[5]。它主要由三参数 (温度、流量与压力) 测试仪、定位机构 (直流电机、扭力轴、定位爪和压簧等) 和旋转调节机构 (直流电机、扭力轴、导轮和扭力臂等) 组成,其结构如图 2所示。一体化测调仪与电缆连接下入井内,当要到达同心可调配聚器下入深度时,地面控制系统通过电缆给出信号,定位爪在直流电机和扭力轴的作用下张开;继续下入一体化测调仪,当到达同心可调配聚器的深度时,定位爪落在同心可调配聚器限位体的定位结构上,一体化测调仪旋转调节机构的导轮卡在芯子拉杆的槽内,当地面给出信号让其旋转时,旋转调节机构则带动同心可调配聚器芯子拉杆正、反旋转,与芯子拉杆下端连接的节流芯子可以沿着节流套筒上、下移动,从而调节节流芯子与节流套筒之间的间隙。

|

| 图 2 一体化测调仪结构示意图 Fig.2 Structural schematic of the integrated measurement and adjusting instrument 1—三参数测试仪;2—直流电机;3、8—扭力轴;4—定位爪;5—小压簧;6—大压簧;7—直流电机;9—推力轴承;10—导轮;11—扭力臂。 |

1.2 技术特点

(1) 无需进行节流芯子投捞,可以调节井下节流芯子与节流套管之间的间隙。

(2) 通过调节间隙大小来控制节流压差,避免对聚合物产生剪切作用。

(3) 同心可调配聚器采用同尺寸设计,分层级数不限。

(4) 下入1趟一体化测调仪即可实现各层的流量调配,且测试调配时在地面可以直读数据。

1.3 主要技术指标适用套管直径139.7 mm (5 1/2 in),节流压差0~4 MPa,调节扭矩50 N·m,聚合物黏度保留率≥90%,密封承压≤35 MPa,耐温≤150 ℃,适用井深3 500 m。

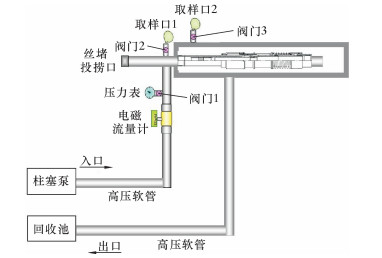

2 室内性能试验 2.1 节流压差试验流程如图 3所示。

|

| 图 3 同心可调配聚器试验流程图 Fig.3 Test flow chart of the concentric adjustablepolymer injector |

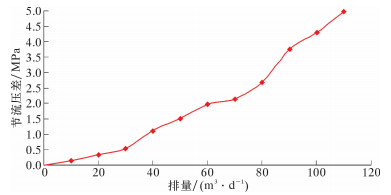

将一体化测调仪从投捞口投入到同心可调配聚器中,将柱塞泵以设定的排量进行注入,当排量稳定后,一体化测调仪进行旋转调节,从压力表可以读出不同排量下的最大节流压差,如图 4所示。

|

| 图 4 最大节流压差与排量的关系曲线 Fig.4 The relation of the maximum choke pressure anddisplacement |

从图 4可知:同心可调配聚器的最大节流压差随排量的增大而变大,当排量达到100 m3/d时,最大节流压差可达到4.3 MPa,满足现场调节要求。

2.2 聚合物黏度保留率按试验流程连接好各设备,通过一体化测调仪进行旋转,当同心可调配聚器节流压差达到最大时,分别从取样口1和取样口2取节流前、后的聚合物样品,并分别测试其黏度,黏度测试数据如表 1所示。由表可知,随着注入排量的增大,聚合物的剪切破坏作用加强,即聚合物黏度保留率降低;当排量达到100 m3/d时,聚合物的黏度保留率仍为95.65%,说明同心可调配聚器对聚合物的剪切破坏作用相对较小,满足油田分层注聚的要求[6-10]。

| 流量/ (m3·d-1) |

进口黏度/ (mPa·s) |

出口黏度/ (mPa·s) |

黏度保留 率/% |

| 10 | 55.08 | 54.00 | 98.04 |

| 20 | 55.08 | 54.08 | 98.18 |

| 30 | 54.78 | 53.48 | 97.63 |

| 40 | 55.78 | 54.38 | 97.49 |

| 50 | 54.79 | 53.30 | 97.28 |

| 60 | 54.49 | 53.05 | 97.36 |

| 70 | 54.10 | 52.49 | 97.02 |

| 80 | 54.59 | 53.00 | 97.09 |

| 90 | 54.89 | 53.05 | 96.65 |

| 100 | 54.89 | 52.50 | 95.65 |

3 现场应用

截至2016年7月,同心可调配聚器在胜利油田共应用3井次,施工成功率100%,现场测调结果如表 2所示。

| 井号 | 层位 | 注水井 段/m |

配注/ (m3·d-1) |

实注/ (m3·d-1) |

| GDD5-024 | NG33-34 | 1 222.4~1 237.0 | 70 | 73 |

| NG35 | 1 242.5~1 248.0 | 50 | 53 | |

| GD1-12 | NG32-33 | 1 194.4~1 206.1 | 60 | 58 |

| NG35 | 1 226.1~1 235.5 | 60 | 63 | |

| NG43-44 | 1 246.0~1 271.0 | 60 | 61 | |

| GDD5-24 | NG33-34 | 1 223.4~1 237.1 | 50 | 48 |

| NG35-42 | 1 240.6~1 258.9 | 65 | 63 | |

| NG44 | 1 273.0~1 282.0 | 45 | 44 |

由表 2可以看出,3口井各层的实际注入量与配注量相比误差均在10%之内,说明各层的调配注入量均满足要求,层段合格率达到100%,测试调配精度较高[11]。

4 结论(1) 同心可调配聚器与一体化测调仪配套可以实现聚合物的井下实时调配与测试,提高了测试的效率与精度。

(2) 室内试验中,在聚合物排量为100 m3/d时,同心可调配聚器最大节流压差可达到4.3 MPa,聚合物的黏度保留率仍为95.65%,满足现场应用要求。

(3) 现场试验结果表明:同心可调配聚器能满足注聚井分层配注的需要,层段合格率和测试成功率均为100%。

| [1] | 胡博仲, 刘恒, 李林. 聚合物驱采油工程[M]. 北京: 石油工业出版社, 1997. |

| [2] | 王启民, 冀宝发, 隋军. 大庆油田三次采油技术的实践与认识[J]. 大庆石油地质与开发, 2001, 20(2): 1–8. |

| [3] | 姜喜庆, 周群. 影响油层聚合物驱油效果的地质因素[J]. 大庆石油地质与开发, 1999, 18(1): 37–39. |

| [4] | 廖广志, 牛金刚, 邵振波, 等. 大庆油田工业化聚合物驱效果及主要做法[J]. 大庆石油地质与开发, 2004, 23(1): 48–51. |

| [5] | 肖虎, 唐高峰, 郭慧, 等. 空心单管分层注聚技术的研究与应用[J]. 石油机械, 2010, 38(1): 60–62. |

| [6] | 裴晓含, 段宏, 崔海清, 等. 聚合物驱偏心分质注入技术[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25(5): 65–66. |

| [7] | 武力军, 陈鹏, 卢金凤. 聚合物驱分层注入参数优化研究[J]. 大庆石油地质与开发, 2005, 24(4): 75–77. |

| [8] | 耿朝晖, 刘清伟. 聚合物单管分层注入工艺研究[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25(增刊1): 38–41. |

| [9] | 于九政, 巨亚锋, 郭方元. 桥式同心分层注水工艺的研究与试验[J]. 石油钻采工艺, 2015, 37(5): 92–94. |

| [10] | 于九政, 杨玲智, 毕福伟. 南梁油田桥式同心分层注水技术研究与应用[J]. 钻采工艺, 2016, 39(5): 30–32. |

| [11] | 朱岸昌, 曲慧, 郭祥元, 等. 双管分层注聚工艺在孤岛油田的研究与应用[J]. 石油天然气学报, 2012, 34(2): 276–278. |