2. 长江大学石油工程学院;;

3. 北京工业大学;;

4. 中国石油塔里木油田分公司;

2. School of petroleum Engineering, Yangtze University ;

3. Beijing University of Technology ;

4. PetroChina Tarim Oilfield Company

0 引言

控压钻井不同于常规开环式钻井系统[1-3],它采用闭环式控制系统,通过调节井口回压来平衡井底压力,要求在起下钻、接单根以及开停泵等各类工况下井筒压力维持稳定,减少溢流和漏失等井下复杂情况的发生,尤其适用于窄密度窗口地层[4-7]。在前期控压起钻过程中,通过旋转控制头上提钻杆,结合地面回压泵和节流管汇系统稳定井底压力,可以实现带压起钻作业。但是,下部钻具中钻铤、螺杆钻具和钻头变径明显,无法通过旋转控制头。旋转控制头拆除后,整个钻井系统由闭环转换为开环模式,井口回压变为0。因此当起钻到套管上方预订高度时需注入高密度钻井液,即重钻井液帽,使静液柱压力升高。文献[8]侧重于钻井液帽高度和密度的定性分析,文献[9]主要阐述了注入高密度钻井液期间实时压力控制过程,但它们均忽略了钻井液帽设计的关键问题,即均未对钻井液帽高度和密度参数进行量化分析和确定。鉴于此,笔者建立了钻井液帽优化设计模型,并以塔中某口井为例定量计算得到钻井液帽关键参数,以期为现场控压钻井起下钻钻井液帽作业提供理论支持。

1 工艺流程控压钻井钻井液帽作业主要分为起钻和下钻2大步骤,起钻时钻井液帽工艺流程如图 1所示。首先上提钻柱,将钻头起到套管鞋以上的某一位置,连接方钻杆,先注入一段隔离液,后注入重钻井液驱替钻头以上原钻井液,同时逐渐降低井口回压;直至重钻井液返至井口,井口回压降为0,保证起完钻后仅依靠静液柱压力就能平衡地层压力,然后继续上提钻柱。下钻时钻井液帽工艺流程如下:先将钻头下到钻井液帽底部,然后注入原钻井液对高密度钻井液帽进行驱替,同时逐渐提高井口回压维持井底压力稳定,钻井液帽驱替完毕后,安装旋转控制头,下放钻具到井底。

|

| 图 1 控压钻井起钻时钻井液帽工艺流程 Fig.1 Process flow of mud cap for MPD trip-out |

2 优化设计模型 2.1 设计原则

(1)打完钻井液帽之后井口回压为0,仅靠钻井液静液柱压力就能维持井底压力恒定。

(2)钻井液帽中起下钻产生的波动压力小于井底压力允许的波动值。

(3)钻井液帽高度的选取要考虑地面钻井液帽补偿罐/回收罐的容积大小。

(4)钻井液帽尽量维持在上层套管内,以免污染裸眼地层。

(5)重钻井液通常以原钻井液和压井液(一般比原钻井液密度大0.4 g/cm3)混合制成。

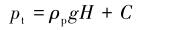

2.2 参数模型建立控压钻井起下钻中的井底压力控制目标为[8]:

|

(1) |

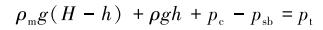

起钻至某一位置注入重钻井液帽后,起钻过程中的井筒压力平衡关系为:

|

(2) |

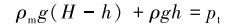

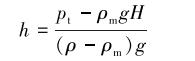

在重钻井液帽中起钻完毕后,井口回压为0,井筒内仅靠静液柱压力来平衡井底压力,即:

|

(3) |

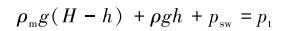

在重钻井液帽下钻过程中的压力平衡关系为:

|

(4) |

式中:pt为井底压力控制目标,MPa;pc为井口回压,MPa;psb、psw分别为抽吸和激动压力,MPa;C为起下钻中允许的井底压力波动值,一般取1 MPa;g为重力加速度,取9.81 m/s2;ρm、ρ分别为井筒内原钻井液密度和重钻井液帽的密度,g/cm3;H、h分别为井筒垂深和钻井液帽的垂深,m。

根据建立的钻井液帽参数计算模型可知,影响高密度钻井液帽高度的主要因素有:井底压力控制目标、钻井液密度、高密度钻井液帽密度以及起下钻波动压力。但在实际作业中井底压力控制目标及钻井液密度等已知,因此钻井液帽优化设计重点在于确定重钻井液帽的高度h与重钻井液帽的密度ρ这2个参数。

由以上建立的数学模型可得钻井液帽高度与密度基本关系式为:

|

(5) |

在起下钻过程中,钻柱的轴向运动会导致钻井液不稳定流动,从而在井筒内产生附加压力,即为波动压力[9-12]。波动压力分为激动压力和抽吸压力,分别对应下钻和起钻过程。以下钻为例,给出波动压力计算的基本方程。

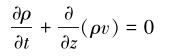

质量守恒方程:

|

(6) |

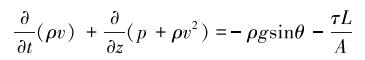

动量守恒方程:

|

(7) |

式中:z为轴向位移,m;t为时间,s;v为钻井液流速, m/s;θ为井眼方向与水平方向的夹角,(°);τ为壁面液相摩擦力,Pa;L为管壁周长,m;A为环空流道面积,m2。

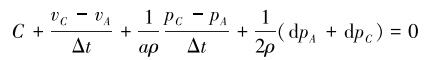

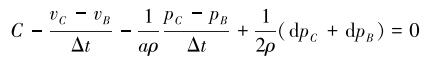

上述方程属于双曲线型偏微分方程,采用特征线法求解。将上述偏微分方程变为常微分方程,并沿2条特征线得到1组特征方程[10]:

|

(8) |

|

(9) |

式中:

根据钻井液帽的设计原则和驱替过程中压力波动的分析结果,结合钻井液帽设计时需要满足的约束条件,将钻井液帽高度和密度的确定转变为一个优化问题,设目标函数为h(ρ),约束条件如下:

(1)钻井液帽高度与密度关系为h=

(2)钻井液帽具有防气窜的能力并保持在套管内。

(3)钻井液帽由原钻井液和压井液混合制成, ρ-ρm≤0.4 g/cm3。

(4)地面钻井液帽补偿罐/回收罐的体积, 不大于钻井液罐总体积。

(5)钻井液帽中按堵口管计算得到的激动压力最大值不大于C。

通过建立的优化模型并对其进行求解可以得到钻井液帽密度和高度的优化区间。

3 实例计算以塔中某口水平井为例开展数值模拟。该井在三开水平段采用控压钻井技术,钻井液采用水基磺化防塌体系。基本参数为:井深8 008 m,垂深6 325 m,套管下深6 120 m,套管直径200.3 mm,钻头直径171.5 mm,钻杆外径101.6 mm,钻杆内径66.1 mm,造斜点井深5 720 m,每30 m井段造斜率4°,水平段井斜角85.77°,钻井液密度1.08 g/cm3,流性指数0.64,稠度系数0.32 Pa·sn,排量14 L/s,每100 m井段地温梯度2.2 ℃,地面温度20.0 ℃,钻井液弹性模量2.04 GPa,地层压力当量密度1.16 g/cm3。

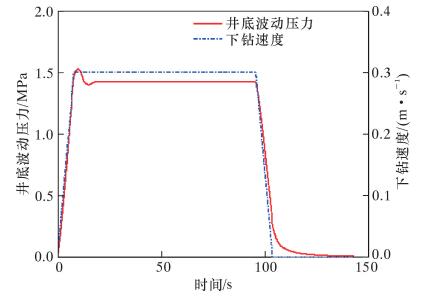

以3 000 m钻井液帽为例,计算得到井底波动压力和下钻速度的动态变化规律,如图 2所示。为了真实地表征井底波动压力大小,下钻速度选用现场实际作业数据,下放1根立柱(3×9.6=28.8 m)耗时104 s,最大下钻速度0.3 m/s,加速与减速时间均为8 s。由图 2可知,当下钻速度达到最大值之后再经过2 s左右,井底波动压力达到极大值1.52 MPa,大于允许的波动压力值C(1 MPa),因此3 000 m钻井液帽高度不能满足约束条件,需要进一步调整。

|

| 图 2 井底波动压力和下钻速度随时间变化规律 Fig.2 Change of bottom hole surge pressureand run-in speed with time |

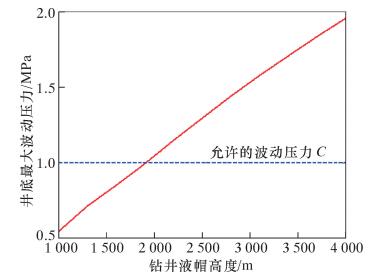

井底最大波动压力随钻井液帽高度变化规律如图 3所示。

|

| 图 3 井底最大波动压力随钻井液帽高度变化规律 Fig.3 Change of maximum bottom hole surgepressure with mud cap height |

从图 3可以看出,井底最大波动压力与钻井液帽高度呈现较明显的线性关系,随着钻井液帽高度的增加,井底波动压力最大值逐渐增大。在该算例中,以允许的波动值1 MPa限定的钻井液帽高度和密度边界值分别为1 930 m、1.34 g/cm3。

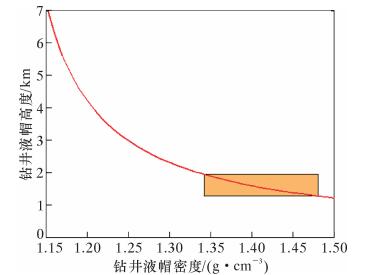

图 4为钻井液帽密度与高度对应关系图。由图可知,钻井液帽高度的上限由上层套管下深和允许的波动压力值C确定,取最小值,而下限由钻井液帽与钻井液密度差最大值确定。通过优化模型计算可知,钻井液帽的高度范围为1 265~1 930 m,钻井液帽的密度范围为1.34~1.48 g/cm3。在现场需选取特定的钻井液帽参数,因此推荐选取优化区间的中间值作为作业参数,优化后的参数为:钻井液帽的高度1 598 m,密度1.39 g/cm3,0.3 m/s (最大下钻速度)条件下的波动压力极大值0.84 MPa。

|

| 图 4 钻井液帽密度与高度对应关系 Fig.4 Correlation between mud cap density and height |

4 结论

(1)根据钻井液帽设计原则,结合起下钻井筒瞬态波动压力计算模型,建立了钻井液帽优化设计模型。

(2)以塔中某口井为例,具体阐述了钻井液帽密度和高度参数的设计过程。计算结果表明:钻井液帽关键参数存在最优化区间,其中钻井液帽高度上限由上层套管下深和允许的波动压力范围确定,而下限由钻井液帽与钻井液密度差最大值确定。

(3)现场应用时,可以选取钻井液帽优化区间的中间值作为钻井液帽作业参数,以确保控压钻井起下钻作业安全高效。

| [1] | KINIK K, GUMUS F, OSAYANDE N.A case study:First field application of fully automated kick detection and control by MPD system in western Canada[R].SPE 168948, 2014. |

| [2] | HE M, LIU G H, LI J, et al. A study of rapid increasing choke pressure method for sour gas kicks during managed pressure drilling[J]. International Journal of Oil, Gas and Coal Technology, 2016, 11(1): 39–62. 10.1504/IJOGCT.2016.073783 |

| [3] | 刘伟, 蒋宏伟, 周英操, 等. 控压钻井装备及技术研究进展[J]. 石油机械, 2011, 39(9): 8–12. |

| [4] | IVERSEN F, GRAVDAL J E, DVERGSNES E W, et al.Feasibility study of managed pressure drilling with automatic choke control in depleted HP/HT field[R].SPE 102842, 2006. |

| [5] | 沈海超, 胡晓庆, 王希玲. 控压钻井井底压力控制方案研究及其应用[J]. 石油机械, 2011, 39(4): 27–30. |

| [6] | 周英操, 杨雄文, 方世良, 等. PCDS-I精细控压钻井系统研制与现场试验[J]. 石油钻探技术, 2011, 39(4): 7–12. |

| [7] | 何淼, 柳贡慧, 李军, 等. 控压钻井井口恒压控制方法初探[J]. 钻采工艺, 2015, 38(6): 4–7. |

| [8] | 孙凯, 梁海波, 李黔, 等. 控压钻井钻井液帽设计方法研究[J]. 石油钻探技术, 2011, 39(1): 36–39. |

| [9] | 彭明佳, 刘伟, 王瑛, 等. 精细控压钻井重浆帽设计及压力控制方法[J]. 石油钻采工艺, 2015, 37(4): 16–19. |

| [10] | 樊洪海. 实用钻井流体力学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2014 |

| [11] | 晏凌, 吴会胜, 晏琰. 精细控压钻井技术在喷漏同存复杂井中的应用[J]. 天然气工业, 2015, 35(2): 59–63. |

| [12] | 彭明佳, 周英操, 郭庆丰, 等. 窄密度窗口精细控压钻井重浆帽优化技术[J]. 石油钻探技术, 2015, 43(6): 24–27. |