2. 中国石油集团钻井工程技术研究院;;

3. 华北石油通信公司;

2. CNPC Drilling Research Institute ;

3. Huabei Oil Communication Company

0 引言

煤层气作为非常规天然气,由于其储量巨大,发展前景广阔,目前国内外正大力开展煤层气的勘探开发技术研究,与之相关的钻采技术也在不断地研究和发展[1]。在煤层气钻井中,若要最大限度提高煤层气的采收率,则需保证钻头始终在煤层中钻进,因此,通常采用水平井钻井技术[2-4]。当钻头进入煤层后,就需随钻测量煤层的顶板和底板界面,保证钻头处于煤层中的最佳位置。然而,在实际钻进过程中,虽然采用伽玛、电阻率或中子等方法能测出煤层与其上、下盖层的差别,但是这些方法仅能定性地判断而无法定量或相对准确地测出钻头与煤层顶底板间的距离,因此可能会导致钻具在储层与盖层间反复进出,影响了煤层的钻遇率和煤层气的采收率。因而,准确识别煤层顶底板界面对煤层气钻井就有着十分重要的意义。

笔者提出的随钻探层测距雷达的主要功能就是在钻具进入煤层后,实时探测煤层的顶底板,实时测量钻具与煤层顶底板之间的距离,实现地质导向,甚至可以实现地层成像功能,从而指导施工人员控制钻头始终穿行在储层中,以便最大限度地提高储层的钻遇率和煤层气的采收率。

1 随钻探层测距雷达技术概述 1.1 技术简介目前,国外几大石油公司生产了几种用于储层界面探测的随钻仪器,如Schlumberger公司生产的PeriScope和Baker Hughes公司生产的StarTrak等,其测量原理主要是基于电磁波方位定向电阻率[5-6],这种测量方法可以定性地确定钻头是否处于储层之中,以及判断钻头是否靠近储层的边界,但是无法精确地定量测出钻头与储层边界的距离。

随钻探层测距雷达的测量原理是电磁波反射测距原理。当钻头进入储层后,开始在储层中水平钻进时,探层测距雷达向地层中发射中心频率在100 MHz以上的高频电磁波,电磁波在地下介质传播过程中,当遇到存在电性差异的地层分界面时,电磁波便会发生反射,反射回的反射波会被探层测距雷达的接收机接收到,通过对接收到的电磁波的波形和振幅强度变化等特征进行分析,从而精确计算出雷达所在位置与储层边界面的距离。

1.2 技术指标探层测距雷达有2个主要性能指标:一是探测深度,二是距离分辨率。

探层测距雷达的探测深度主要受电磁波在介质中的传播特性、衰减特性和散射特性等因素所影响。电磁波衰减特性主要与电磁波频率和介质的电导率有关。电磁波频率越高,衰减现象越剧烈。当电磁波的频率不变时,电磁波在介质中的衰减特性就主要由电导率所决定,地层的电导率越高,电磁波在地层中的衰减现象也会越剧烈,探层测距雷达的探测深度就越浅。

此外,通常情况下,地层中内部介质并不均匀,如煤层中存在割理,会使电磁波的能量耗散,减弱电磁波在储层与盖层的反射面处的入射能量和反射能量,即降低探层测距雷达的探测深度。

由于地层因素为不可控制因素,所以,为了提高探测深度,一是可以降低电磁波的频率,二是提高电磁波的发射能量。探层测距雷达的距离分辨率主要由电磁波的波长所决定,工程上通常将距离分辨率按λ/4进行估算,因此,电磁波波长越短,分辨率就越高,即探测地层的最小层厚越薄。电磁波波长λ=v/f,其中,v为电磁波的波速,f为电磁波频率。由此式可知,在电磁波波速一定的情况下,为提高系统的分辨率,应提高电磁波的频率。

2 随钻探层测距雷达测量原理 2.1 电磁波的反射特性随钻探层测距雷达能够进行探层测距的主要原因是电磁波的反射特性[7-8],电磁波会在介电常数、电导率及磁导率等电特性不同的介质的分界面处产生反射。

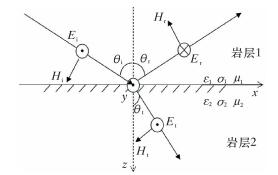

图 1为电磁波的反射和折射。当一束电磁波在穿过电特性不同的岩层时,电磁波在分界面处会发生反射和折射。图中,x-z平面为电磁波入射平面,y轴垂直于x-z平面,电场方向也垂直于x-z平面,即此电磁波为TE波,Ei、Er、Et分别表示入射波、反射波和折射波的电场强度幅值;Hi、Hr、Ht分别表示入射波、反射波和折射波的磁场强度幅值;θi、θr、θt分别为入射角、反射角和折射角,其中θi=θr;ε1、σ1、μ1分别表示岩层1的介电常数、电导率和磁导率;ε2、σ2、μ2分别表示岩层2的介电常数、电导率和磁导率。

|

| 图 1 电磁波的反射和折射 Fig.1 Reflection and refraction of electromagnetic waves |

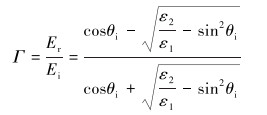

电磁波从岩层1入射到岩层2的分界面时反射能量Er与入射能量Ei之比为[9]:

|

(1) |

式中:Γ为反射系数。

电磁波的反射波能量除与入射角有关外,还与分界面两侧的介电常数有关,且2种岩层的介电常数差异越大,反射系数越大,在入射波能量一定的情况下,反射波的能量越强。

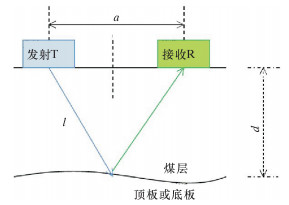

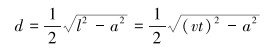

2.2 电磁波反射测距原理图 2所示的是探层测距雷达测距示意图。图中:a是发射天线与接收天线间距离,是已知量;l是电磁波在煤储层中往返传播的距离,是未知量;d是钻具所在平面与煤层顶板或底板的距离,是所要求的量。

|

| 图 2 探层测距雷达测距示意图 Fig.2 Schematic diagram of ranging of reservoirboundary detection |

令电磁波在煤层中的传播速度为v,电磁波在储层中往返的时间为t,则钻具所在平面与煤层顶板或底板的距离计算公式为:

|

(2) |

由此可知,要求解距离d,关键在于求出电磁波在煤层中的波速v和往返时间t。

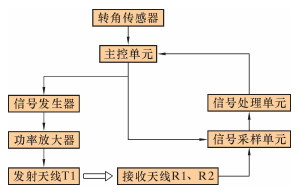

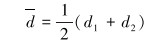

3 探层测距雷达的电路系统及其测量方法 3.1 电路系统图 3为探层测距雷达的结构图。由图可知,随钻探层测距雷达主要由发射与接收天线单元、信号源单元、信号采样与处理单元及主控单元等几部分构成。

|

| 图 3 探层测距雷达电路系统 Fig.3 Electrical system of reservoir boundary detection radar |

当钻具进入煤层后,转角传感器检测到天线所在平面的朝向(一般为水平朝上或朝下),主控单元控制信号发生器开始发射出高频电磁波信号,经由功率放大器对信号功率进行放大,再由发射天线T1将此信号发射出去,电磁波会在煤层的顶板或底板发生反射,接收天线R1、R2分别接收到反射信号,对2个接收天线接收到的信号进行采样和处理,分别得到反射波双程走时,再将此数据传给主控单元进行进一步处理,从而计算得到煤层顶板或底板与钻具之间的距离。

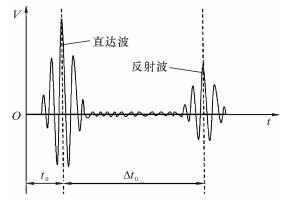

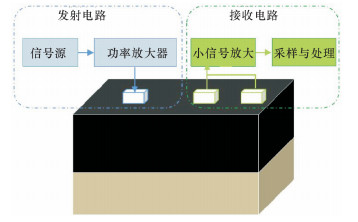

3.2 时间t的测量方法图 4所示的是接收天线接收到的电磁波波形图。图中横坐标为时间,纵坐标为接收到的电磁波的电压幅值。将电磁波信号从发射天线发出的时间设定为时间原点O,t0表示时间原点与直达波波峰之间的时间差,Δt0表示接收到的煤层与煤层顶底板间反射波与直达波峰值的时间差。

|

| 图 4 接收天线接收波形 Fig.4 The receive wave form of receive antennas |

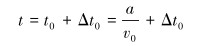

理论上,t0和Δt0均可由雷达测量系统通过鉴幅方法直接测得。然而,在实际问题中,虽然主控单元启动信号发生器的时间可以确定,但是由于电磁波在电路内部传播过的程中,经过功率放大器和发射天线等电路器件,会产生一定的延时,而这段时间难以确定,所以图 3中的时间原点O难以确定,进而使t0难以直接测得,须采用下述方法进行间接测量。令电磁波在井眼环空内的传播速度为v0,于是有:

|

(3) |

电磁波波速v0与环空内的介质有关,当钻井方式为气体钻井时,v0≈3.00×108 m/s,,近似等于电磁波在真空中的传播速度;当采用水基钻井液钻井时,v0≈0.33×108 m/s,近似等于电磁波在纯水中的传播速度。

因此,电磁波在煤层中的传播往返时间t为:

|

(4) |

电磁波在储层中的传播速度是十分重要的物理量,其与传输时间是用于探层测距最为关键的2个参数,电磁波波速同时决定了电磁波长,即制约了整套电磁波测距系统的分辨率。

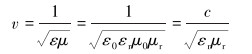

决定电磁波波速的主要参数是相对介电常数。对于电导率低的储层,且发射的电磁波频率较高,即满足σ/(εω)«1时,若得到在天线工作频率下的传播介质的相对介电常数εr,即可估算出电磁波在该介质中的传播速度:

|

(5) |

式中:μr为相对磁导率,对于非导磁性物质,如绝大部分不含铁元素的地层,μr约为1,c为光在真空中的传播速度,c≈3×108 m/s。故对煤层来说,决定煤层中电磁波波速的主要参数为相对介电常数εr。

在实际随钻过程中,有时会在贴近井壁的区域内被钻井液等侵入,或井壁附近含水,造成煤层介质并不均匀的情况。为获取电磁波波速,一是采用直接法,可采用测量介电常数的仪器随钻测量煤层的相对介电常数;二是间接法,不通过求相对介电常数来求解电磁波波速。

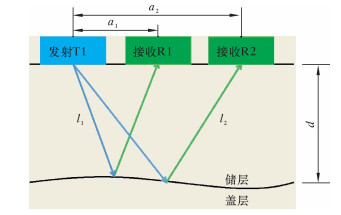

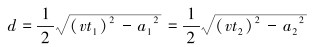

图 5是测量电磁波波速示意图。图中:发射天线与接收天线R1间的距离为a1,R1接收到的电磁波在储层中往返时间为t1,传播距离为l1,发射天线与接收天线间R2的距离为a2,R2接收到的电磁波在煤层中往返时间为t2,传播距离为l2。钻具所在平面与煤层顶板或底板间的距离d为:

|

| 图 5 测量电磁波波速示意图 Fig.5 Schematic diagram of wave velocity of the measured electromagnetic wave |

|

(6) |

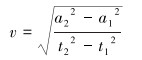

电磁波波速计算公式为:

|

(7) |

式(7)就是电磁波在煤层中的传播公式。求出电磁波波速后,可将式(7)代入式(5)中,即可求出储层的相对介电常数,进而可以估算储层的电阻率等常用测井数据[10-11]。

由于在实际工程中,井眼中钻具与井壁间会存在距离为几厘米的环空,经式(7)所计算的电磁波速以及由式(6)所计算的钻具所在平面与煤层顶板或底板间的距离,并未考虑此环空的影响,所以计算距离与实际距离会存在误差。同时,此电磁波在井壁处会发生反射与折射现象,因此实际的电磁波传播路径与图 5相比会有些许差异,同样会对式(6)和式(7)的计算结果带来误差,但是总的来说,此误差在几厘米之内,在实际应用中可以忽略不计。

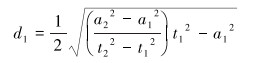

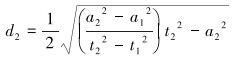

将式(7)代入式(2)中,即可改写钻具所在平面与煤层顶板或底板的距离计算公式,即有:

|

(8) |

|

(9) |

|

(10) |

由式(8)~式(10),即可得到煤层中钻具与煤层顶底板之间的距离。其中:d1为通过接收天线R1接收到的数据计算出钻具所在平面与煤层顶板或底板间的距离;d2为通过接收天线R2接收到的数据计算出钻具所在平面与煤层顶板或底板间的距离;d为d1与d2的平均值。

4 室内模拟试验在实验室内对煤层环境进行模拟试验,选用的煤块产地为山西大同,尺寸为长1 100 mm、宽600 mm、厚600 mm,煤块底部浇筑厚度为400 mm的水泥基座,用以模拟煤层的底板。图 6为煤块试验示意图。试验时,将试验测试装置放置于煤块的上表面,发射天线和接收天线单元所在平面向下,对煤块与水泥间的分界面进行探测。

|

| 图 6 煤块试验示意图 Fig.6 Schematic diagram of coal block test |

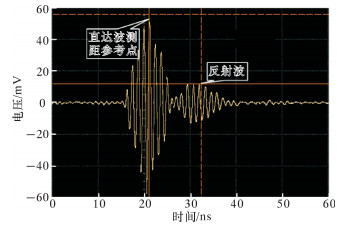

对接收天线接收到的波形进行数字信号处理,如滑动平均滤波、带通滤波、Hilbert变换以及Morlet小波变换等算法处理后,可以得到如图 7所示的波形。

|

| 图 7 接收天线R1接收波形 Fig.7 Receive waveform of receiving antenna R1 |

图 7是接收天线R1接收的电磁波波形图。接收天线R1接收到的第1个电磁波包络为直达波信号,第2个包络为煤层与水泥间分界面产生的反射信号,通过鉴幅方法可以得到二者峰值的时间差Δt1。同理可以测出接收天线R2的直达波与反射波的时间差Δt2,再由发射天线和接收天线R1和R2的距离a1、a2,即可解算出钻具所在平面与反射面间的距离d。

将上述试验数据代入式(8)~式(10)中,测得的距离为577 mm,实际煤厚为600 mm,相对误差为3.8%。

5 结论(1)随钻探层测距雷达作为一种新型随钻测量仪器,具有抗干扰能力强和精度高等优点,可以实时探测钻具与煤层顶底板之间的距离,实现精确地质导向功能,有效提高煤层气储集层的钻遇率。

(2)通过分析随钻探层测距雷达的测量原理,建立了随钻探层测距雷达的电路系统模型,并根据此测距系统,详述了探层测距方法,并取得了良好的试验效果,测量距离与实际距离间的相对误差为3.8%,通过试验验证了此系统及测量方法的可行性。

| [1] | 张卫东, 魏韦. 煤层气水平井开发技术现状及发展趋势[J]. 中国煤层气, 2008, 5(4): 19–22. |

| [2] | 乔磊, 孟国营, 范迅. 煤层气水平井连通井组轨道设计与控制方法[J]. 煤炭学报, 2013, 38(2): 284–287. |

| [3] | 郑毅, 黄洪春. 中国煤层气钻井完井技术发展现状及发展方向[J]. 石油学报, 2002, 23(3): 81–85. |

| [4] | 李建民, 李黔, 梁海波, 等. 煤层气水平井的煤层实时识别技术[J]. 天然气工业, 2010, 30(10): 60–63. |

| [5] | 杨锦舟, 马哲, 林楠. PeriScope 15方位定向电阻率测量仪的功能与特点[J]. 录井工程, 2009, 20(4): 53–56. |

| [6] | WⅡG M. PeriScope provides new insight into Veslefrik's productive zones[J]. Offshore, 2008, 68(2): 64–67. |

| [7] | KONG J A.电磁波理论[M].吴季, 译.北京:电子工业出版社, 2003. http://www.oalib.com/references/17410977 |

| [8] | 焦其祥. 电磁场与电磁波[M]. 北京: 科学出版社, 2007 |

| [9] | 杨峰, 彭苏萍. 地质雷达探测原理与方法研究[M]. 北京: 科学出版社, 2009 |

| [10] | 杨锦舟, 林楠, 张海花, 等. 相对介电常数对电磁波电阻率测量值的影响及校正方法[J]. 石油钻探技术, 2009, 37(1): 29–33. |

| [11] | MCNAUGHTON C H, MOSQUERA J D, ENDRES A L, et al.Monitoring of sequential gasoline-ethanol releases using high frequency ground penetrating radar[C]//Ground Penetrating Radar (GPR), 201013th International Conference, 2010:1-6. |