2. 中国石油大学(华东)机电工程学院

2. College of Mechanical and Electronic Engineering, China University of Petroleum (Huadong)

0 引 言

封隔器是石油开采中的重要完井工具,而封隔器胶筒的密封性能对于封隔器实现油井分层采油、卡堵水、注水等工艺有着至关重要的影响[1-2]。由于井下工况复杂,理论研究和有限元分析胶筒密封均基于一定假设及简化而带来一定误差,故试验研究胶筒的力学行为可以更准确分析出胶筒坐封载荷、密封压力和接触应力之间的关系[3]。

在坐封过程中,胶筒与套管内壁紧密接触,存在相对运动和很大的摩擦力而导致接触压力的精确测定比较困难[4],目前研究者们主要采用电测法[5]、直接接触式测量法[6]和光弹测定法[7]等研究胶筒力学行为。也有研究者将试验和有限元结合使用,如岳澄等[8]应用高温电阻应变测试技术与有限元相结合的方法研究高温工况下胶筒密封性能。笔者采用研制的胶筒高温耐压试验装置对ø177.8 mm(7 in)过电缆封隔器中的带弹簧防突单胶筒、带弹簧防突双胶筒、带弹簧防突三胶筒和带放气孔双胶筒4种结构形式进行常温、60和120 ℃高温耐压试验,试验过程中采用应变环电测法测定常温下接触应力,研究其大小及分布规律,并优选胶筒结构。

1 耐压试验装置及接触应力测试系统高温下胶筒的试验都需要专门的升温装置,目前,常用加热方式主要有外部循环加热、电热元件直接加热和空气加热3种方式[9]。

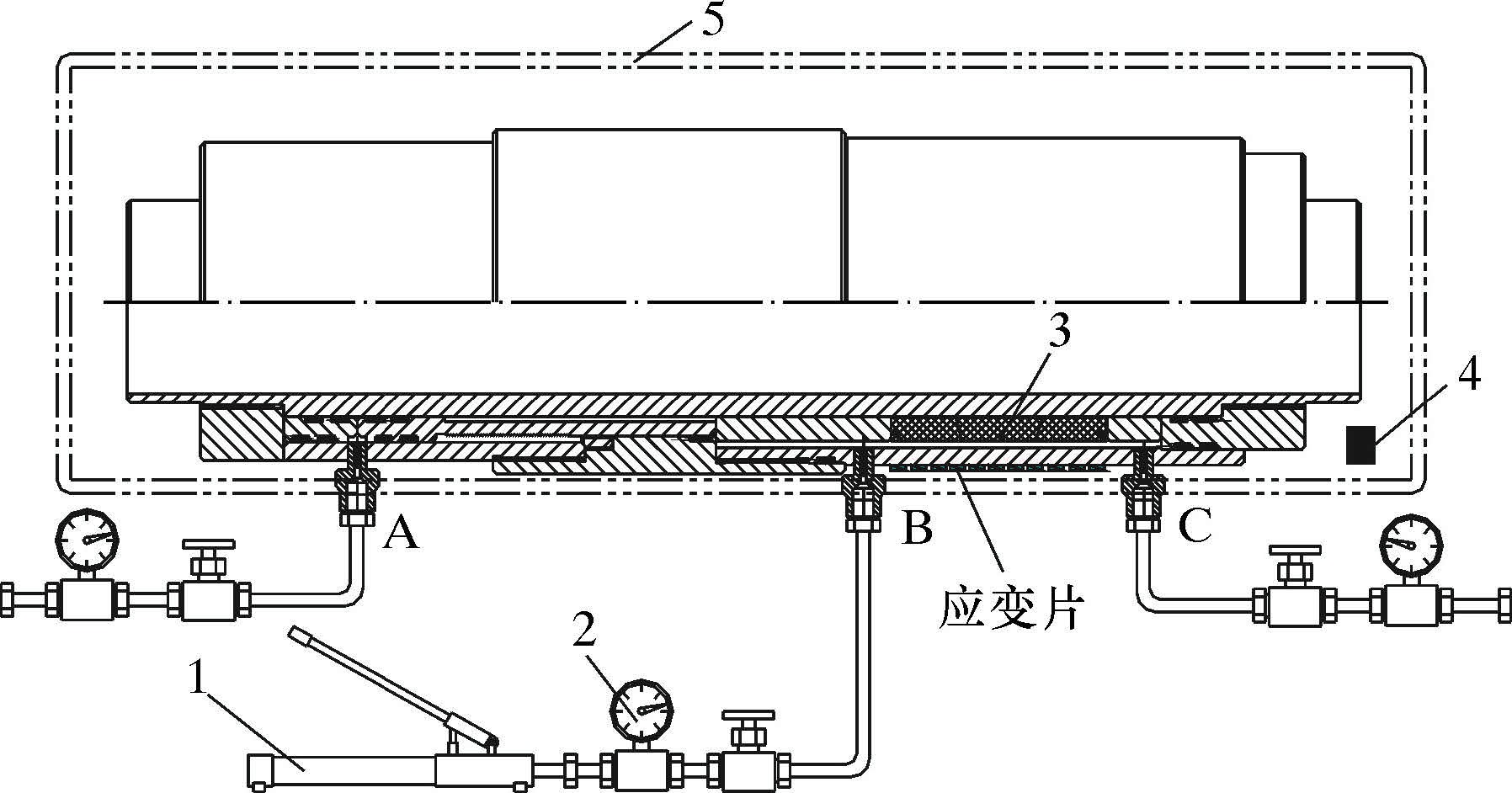

自行研制的胶筒耐压装置可模拟坐封载荷、温度及压力等状况进行双向密封性能试验。高温试验时将整个试验装置浸没于油浴罐内,油浴罐温度通过电加热器进行升温控制。接触应力通过在套管外壁粘贴应变片测出套管的环向应变后,由厚壁筒理论计算出。试验全程由数据采集仪记录压力波动变化情况。试验装置示意图如图 1所示。

|

| 图 1 胶筒耐压试验装置示意图 Fig.1 Schematic of rubber pressure test device 1—试压泵;2—压力表;3—胶筒;4—温度传感器;5—油浴罐。 |

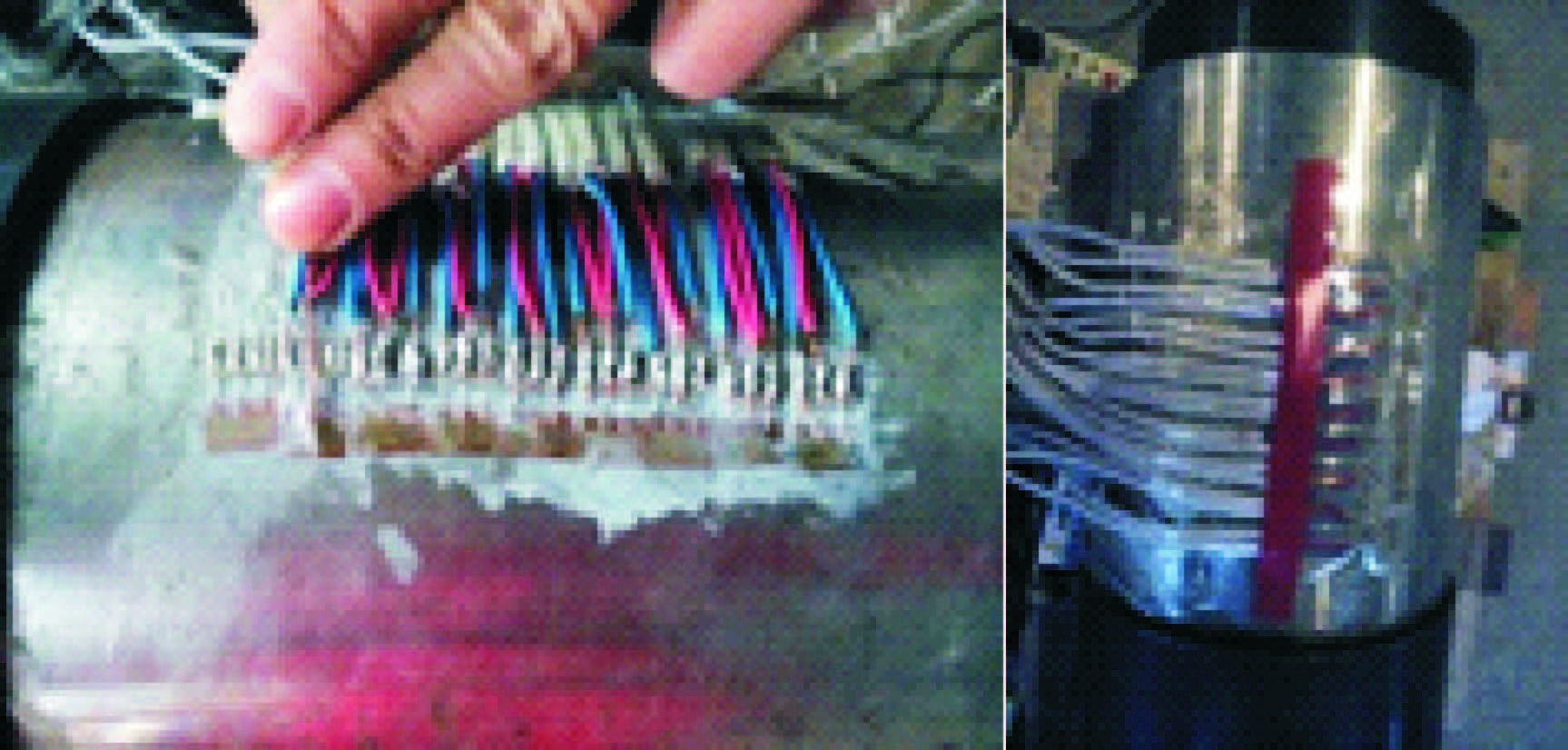

试验时通过试压泵向A口加压,胶筒不断压缩封闭环空,锁环和锁环套之间起到锁紧机构作用,坐封后泄掉A口压力,分别从B口和C口进行密封性能试验,研究胶筒双向密封性能。试验采用试压泵为手动液压泵(型号CP-700,最大输出压力70 MPa,储油量0.9 L),应变测试仪为DH-3818静态应变测试仪,测试应变范围为±19 999 με,适用应变计电阻值50~10 000 Ω,应变测试电路采用半桥接法,在不锈钢薄钢板上粘贴应变片作为温度补偿片。套管外应变片布片方式如图 2所示,沿着套管轴向布置18个测试点。油浴罐内为合成导热油NeoSK-OIL1400,沸点391 ℃,闪点≥200 ℃,凝点≤-30 ℃,运动黏度(40 ℃)10~20 mm2/s。

|

| 图 2 套管应变片粘贴位置图 Fig.2 Attaching position of casing strain gauge |

2 试验研究 2.1 胶筒3种温度下双向密封试验

在53.7和65.5 kN 2种坐封载荷作用下,封隔器胶筒均坐封良好,且稳压30 min压降1.5 MPa以内,可清晰听到锁环和锁环套跳齿声,且常温、60和120 ℃高温3种温度下,带弹簧防突单胶筒、带弹簧防突双胶筒、带弹簧防突三胶筒和带放气孔双胶筒均满足双向密封21 MPa,密封15 min压降1.5 MPa以内,满足工作压力要求。

2.2 胶筒接触应力测试套管属于厚壁筒,即外径/壁厚小于10,根据厚壁筒理论,所测应变数值和接触应力之间存在如下关系[10]:

(1)

(1) 式中:σ为接触应力,MPa;ε为环向应变;R1为套管内径,mm;R2为套管外径,mm;E为材料弹性模量,MPa。

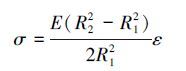

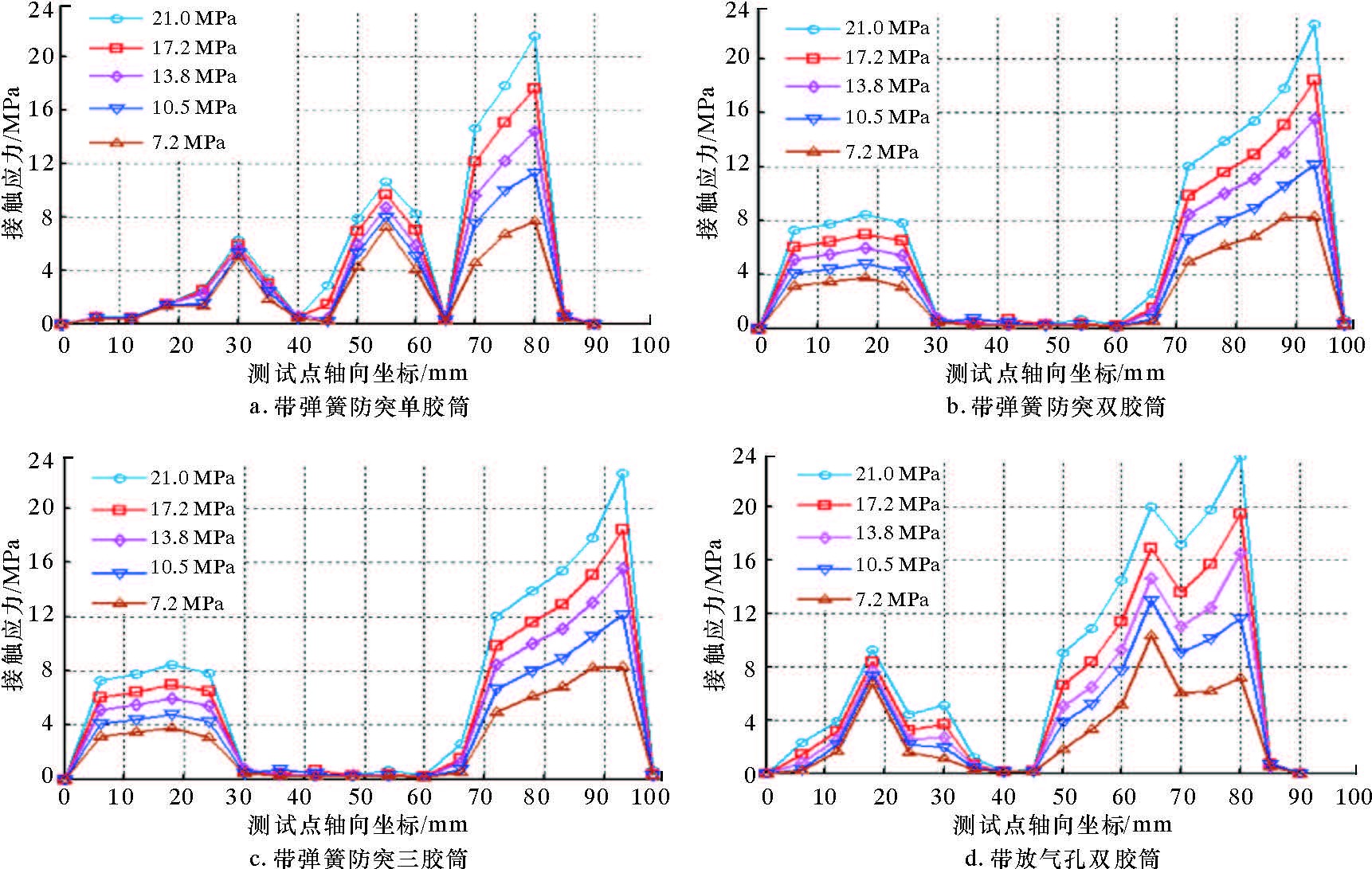

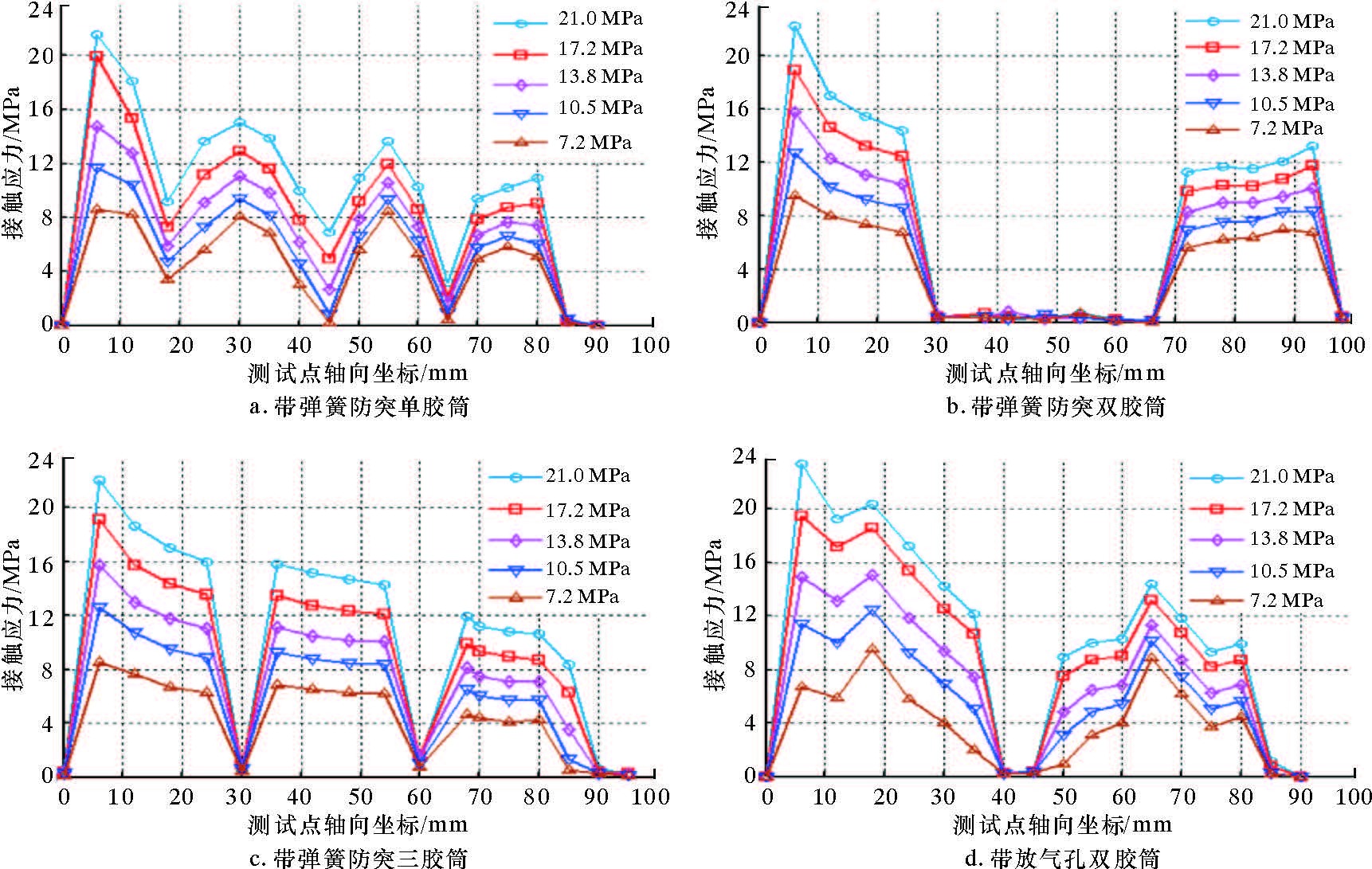

胶筒在65.5 kN坐封载荷作用下,分别测试常温下7.2、10.5、13.8、17.2和21.0 MPa压力时胶筒接触应力,以下胶筒端部为轴向坐标起始点。 考虑加压端液压对接触应力换算后得到4种胶筒接触应力沿轴向接触高应力分布规律,试验结果如图 3和图 4所示。由图可知,4种胶筒结构峰值接触应力均出现在胶筒加压端。反向密封试验接触应力均值增大,且接触应力值高的区域较正向试验更长。

|

| 图 3 胶筒正向密封接触应力分布规律 Fig.3 Positive sealing contact stress distribution of the rubber |

|

| 图 4 胶筒反向密封接触应力分布规律 Fig.4 Reverse sealing contact stress distribution of the rubber |

2.3 胶筒反向60 ℃高温极限密封破坏试验

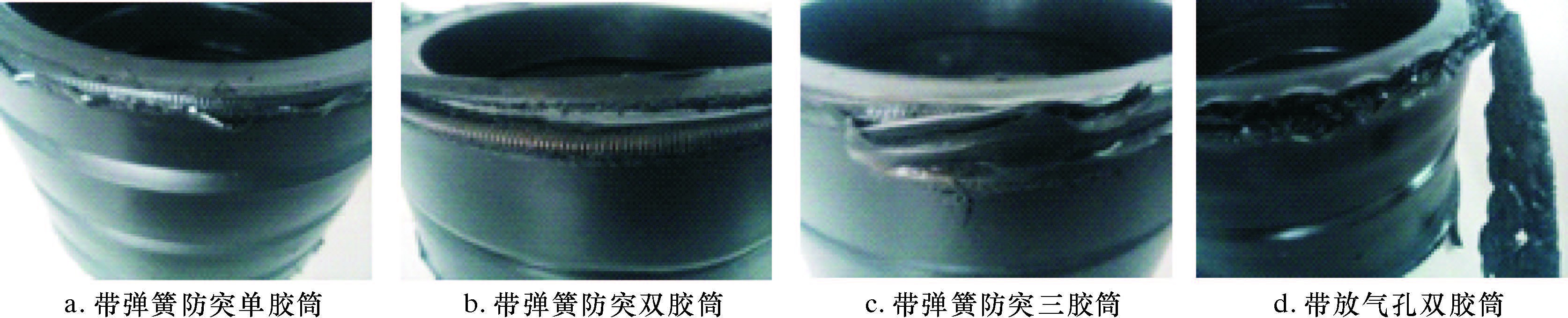

极限密封破坏试验中,带弹簧防突三胶筒可以极限承压至49.0 MPa,但此时胶筒已发生破坏,其余3种胶筒能密封住45.5MPa压力,但胶筒也已破坏,而胶筒实际发生破坏对应压力仍需要进一步研究。破坏胶筒如图 5所示。由图可看出,带放气孔双胶筒破坏程度最严重,胶筒端部发生严重撕裂,其余3种带弹簧胶筒破坏形式均为端部防突弹簧被挤压出。

|

| 图 5 胶筒破坏图 Fig.5 Rubber damage |

2.4 试验结果分析

该型号胶筒工作压力为17.2~21.0 MPa,同时考虑胶筒接触应力大小和接触长度评价胶筒密封性能,沿着套管轴向求解接触应力与接触路径长度的积分,正向和反向密封21.0 MPa时胶筒峰值接触应力pmax及接触应力与接触长度积分F值如表 1和表 2所示。

| 结构形式 | 峰值接触应力 pmax/MPa | F值/ (MPa·mm) |

| 带弹簧单胶筒 | 21.51 | 505.57 |

| 带弹簧双胶筒 | 22.56 | 615.19 |

| 带弹簧三胶筒 | 22.15 | 784.49 |

| 带气孔双胶筒 | 23.76 | 733.48 |

| 结构形式 | 峰值接触应力 pmax/MPa | F值/ (MPa·mm) |

| 带弹簧单胶筒 | 21.56 | 955.86 |

| 带弹簧双胶筒 | 22.23 | 722.63 |

| 带弹簧三胶筒 | 22.05 | 1 042.51 |

| 带气孔双胶筒 | 23.35 | 1 002.40 |

由表 1和表 2可知,65.5 kN坐封载荷正向和反向密封压力21.0 MPa时,胶筒峰值接触应力变化不大,且都在21.0 MPa以上,满足工作要求;接触应力与接触长度积分F值有了较大的增长,胶筒反向密封性能优于正向密封性能。21.0 MPa双向密封时带放气孔双胶筒峰值接触应力最大,且其F值略小于带弹簧防突三胶筒,在压力小于等于21.0 MPa时,推荐使用带放气孔双胶筒和带弹簧防突三胶筒。但带放气孔双胶筒缺少防突结构,高压工况影响了其强度及密封效果,压力高于21.0 MPa时,优先选用带弹簧防突三胶筒。

带弹簧防突的双胶筒工作长度比较短,密封面积最小,其F值最小,不建议使用;带弹簧防突单胶筒的胶筒长度较长,可以提供足够的密封面积,其反向密封性能较优,但正向密封时胶筒下端压实程度不够,导致其有效工作长度不足,建议改进结构后使用。

3 结 论(1) 对于ø177.80 mm(7 in)过电缆封隔器,在53.7和65.5 kN 2种坐封载荷下,带弹簧防突三胶筒、带弹簧防突双胶筒、带放气孔双胶筒及带弹簧防突单胶筒均可满足双向密封压力21.0 MPa,满足工作要求。

(2) 试验测得65.5 kN坐封载荷、21.0 MPa工作压力及常温下胶筒套管间接触应力,反向密封时接触应力与接触长度积分F值有了较大的增长,胶筒反向密封性能优于正向密封性能。

(3) 胶筒极限破坏试验结果表明,防突结构作用明显,建议对带放气孔双胶筒增加防突结构设计。

(4) 对于该型号过电缆封隔器,推荐选用带弹簧防突的三胶筒和带放气孔双胶筒,对带弹簧防突单胶筒改进后使用,不推荐带弹簧防突双胶筒。

| [1] | FREYER R.Swelling packer for zonal isolation in open hole screen completions[R].SPE 78312,2002. |

| [2] | 刘传刚, 孔学云. 海上完井封隔器胶筒试验装置设计及应用[J]. 石油矿场机械, 2014, 43 (7) : 81–83 . |

| [3] | 刘天良, 施纪泽. 封隔器胶筒对套管接触应力模拟试验研究[J]. 石油机械, 2001, 29 (2) : 10–11 . |

| [4] | 王尊策, 管翠翠, 温后珍, 等. Y341-114型注水封隔器胶筒与套管摩擦力试验研究[J]. 石油矿场机械, 2012, 41 (7) : 66–69 . |

| [5] | 王当芳, 黄兆芝. 压缩式封隔器胶筒密封性能的试验研究[J]. 石油机械, 1990, 18 (4) : 24–31 . |

| [6] | 张劲, 李伟. 封隔器超弹性胶筒力学性能的试验研究[J]. 机械工程学报, 2011, 47 (8) : 71–76 . |

| [7] | 黄兆芝, 吕雅平, 王当芳, 等. 井下封隔器压缩式胶筒的三维光弹性应力分析试验研究[J]. 大庆石油学院学报, 1991 (3) : 22–28 . |

| [8] | 岳澄, 王燕群. 高温封隔器胶筒与套管接触压力的实验研究[J]. 实验力学, 1999 (3) : 390–394 . |

| [9] | 冷传基, 徐英彪. 扩张式封隔器胶筒高温密封性能试验装置研制[J]. 科技信息, 2013 (12) : 401–402 . |

| [10] | 夏元白, 张平. 井下封隔器封隔时套管应力的测试与计算[J]. 石油矿场机械, 1997, 26 (5) : 12–16 . |