0 引 言

目前,海底管道主要有2种形式:钢管和复合柔性管。海底管道按照材料划分主要可以分为钢管和复合柔性软管2大类。钢管主要应用于海底平台与平台之间以及平台与陆地终端间的介质传输,其材质为单层或双层的钢管或者是带有内衬耐腐蚀材料的复合钢管,复合柔性软管是由金属和聚合物材料制成。

早在20世纪70年代国外就开始研究复合柔性软管,并将其应用于浅水、深水及超深水中。与钢管相比,复合柔性软管具有对海底地形适应性好、防腐性能好、易铺设和可回收等特点。在油田开发中采用柔性管道可降低成本并缩短工期,因而对我国海洋油气资源的开发具有重大意义。目前柔性管道在海洋工程中的应用日益增多[1]。

1 海底软管应用现状1989年中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)在北部湾W10-3A平台至W10-3N平台之间铺设了一条内径为152.4 mm的海底软管[2],在渤海海域的绥中36-1试验区项目中的立管和膨胀弯也采用复合软管[3],FPSO的动态漂浮管线和动态立管也使用复合软管。在2010年以前,国内海上油气田开发使用的软管包括漂浮软管、动态立管和海底静态软管都是国外的产品。

海底软管使用环境条件恶劣,受力复杂,软管设计和制造技术特别是动态软管要比钢管复杂很多,其设计技术和制造工艺都集中在Technip和Wellstream等外国公司,他们垄断了世界海底软管产品。由于软管技术含量高,市场需求量大,所以导致软管产品价格高,供货周期长,售后服务难。这种现状很难满足我们国家迅速发展的海洋油气资源开发的需求。

鉴于复合柔性软管的较多优点,中国海油在“十一五”期间开始联合国内有关企业开展设计、生产及相关试验,投入了大量的人力和经费进行软管研究,在设计理论、测试技术以及施工载荷确定等方面经过十多年的试验研究,攻克了无数难题后,终于完成了完全自主产权的设备设计及制造工艺的关键技术,从而结束了国外对于海底软管的技术垄断。目前中国海油基本具备了300 m水深左右开发应用的能力,为中国海洋石油工业的发展做出了独特的贡献。对于静态海底软管的设计、研发和制造,大多数由天津市海王星海上工程技术有限公司完成,2015年河北恒安泰公司生产的海底软管开始在中国海油应用,动态软管的国产化也由宁波东方电缆股份有限公司突破并在南海某油田投入应用[4, 5]。

2010年中国海油首次在WZ12-1PAP 到 WZ6-1平台安装了11.5 km的ø76.2 mm输气软管,压力13 MPa,水深31 m。这是首条真正意义上的国产海上软管,至今投产已超过5 a,软管运行状态良好[2]。

在随后的5年中,国产化海底软管陆续获得成功应用,具体应用情况见表 1。特别要提出的是,2014年在南海某油气项目中成功应用了目前最大尺寸的高压天然气海底软管。至此,中国海油在ø50.4~ø304.8 mm海底软管实现了国产化并全部获得成功应用。

| 时间 | 地点 | 外径/mm | 长度/km | 输送介质 | 设计温度/℃ | 设计压力/MPa |

| 2010 | 南海 | 76.2 | 11.5 | 气 | 60 | 13.0 |

| 2011 | 南海 | 101.6 | 6.8 | 水 | 70 | 22.0 |

| 2011 | 南海 | 152.4 | 5.7 | 水 | 70 | 21.0 |

| 2012 | 南海 | 203.2 | 0.5 | 油/气/水 | 60 | 6.0 |

| 2013 | 南海 | 254.0 | 18.0 | 油/气/水 | 73 | 6.0 |

| 2013 | 南海 | 203.2 | 5.5 | 油/气/水 | 80 | 6.0 |

| 2014 | 南海 | 76.2 | 2.3 | 气 | 60 | 13.0 |

| 2014 | 渤海 | 152.4 | 17.6 | 水 | 60 | 22.0 |

| 2014 | 东海 | 50.8 | 0.5 | MEG | 50 | 3.2 |

| 2014 | 南海 | 304.8 | 10.4 | 气 | 63 | 9.3 |

| 2015 | 南海 | 101.6/152.4/203.2 | 24.5 | 水 | 70 | 8.7/10.7/22.7 |

海底软管可以分为非粘结性柔性管和粘结性柔性管。粘结性柔性管由几层组成,层与层之间粘结固定,不会产生相对位移。非粘结性柔性管由几个独立的层组成,层与层之间没有固定的连接,允许层与层之间的相对位移。粘结性柔性管的制作过程需要硫化,制造长度受到限制,常用于较短的工程应用,例如漂浮管和跨接管等。因此非粘结性柔性管成为柔性管的主流结构形式,笔者拟在此主要讨论非粘结性柔性管[6]。

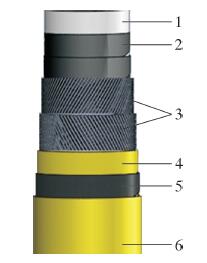

2.2 结构海洋非粘结性复合柔性软管包括管体和接头。管体主要包括骨架层、内衬层、抗压铠装层、耐磨层、抗拉铠装层、中间包覆层、保温层和外包覆层,其结构如图 1所示。

|

| 图 1 海底软管主要结构形式 Fig. 1 The main structure of subsea flexible pipe |

海底软管的选型需要保证油、气、水在管内的正常输送,需要考虑材料性能满足有关规范的要求,其中主要有气体渗透、设计压力、材料和重力等几个主要的问题。

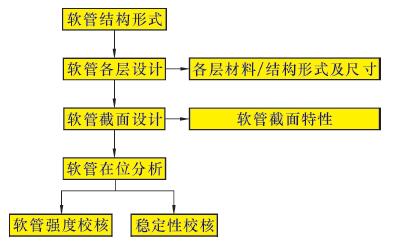

海底软管是一种针对用户的可设计性的管道。它需要根据不同应用(如静态输油管和动态立管)所提出的载荷参数,如内压、外压、最小弯曲半径、拉伸、扭转和交变载荷等设计指标来设计管道截面参数,使其满足安全性和经济性要求,其主要设计流程见图 2。一般根据项目需求,确定软管结构形式、各层的材料和尺寸等参数,进而开展软管的截面设计。

|

| 图 2 海底软管设计流程 Fig. 2 The design process of subsea flexible pipe |

由于海底软管是由多种材料组成的复合管材,涉及到的材料多,生产工艺复杂,同时在海上使用的环境恶劣,受力情况复杂,所以在海底软管的设计、制造、铺设和运营过程中需要重点关注如下技术问题。

3.1 海底软管设计一般海底软管设计采用API SPEC 17J行业规范,对于如何进行海底软管结构设计,一般是厂家根据客户要求进行定制,对于设计方法和设计验证等方面都需要进行深入研究。

3.2 海底软管的制造问题海底软管为多层结构,软管的制造工艺比较复杂,非金属层属于挤塑成型,金属层属于缠绕或扣压而成,相关设备需要进行单独研制。其中对于聚合物层,温度和湿度等参数的控制是否恰当都会直接影响到成形后的聚合物层的力学性能与寿命。

3.3 海底软管材料对于海底软管结构材料,需要高的性能和高可靠性,尤其对于软管铠装层的金属材料的耐酸性环境的腐蚀是需要重点研究解决的问题。

3.4 海底软管的铺设及施工装备海底软管的铺设需要根据不同的施工装备和施工方法进行详细的施工设计。

3.5 海底软管的运维和检测海底软管在运营期间,不可避免地会遇到一些意外损坏,需要研发和准备海底软管在运维期间的检查和应急维修等专有设备。

4 海底软管的测试虽然海底软管在很多方面优于钢管,但其强度和钢管相比具有较大差距,通常针对用户要求进行专门设计、制造和检测[7]。

为保证海底软管在铺设和使用中的安全可靠性,有必要对其综合力学性能进行测试。其中,良好的测试系统和测试方案不仅可以保证该新设计管道的安全性,还可以验证设计方法的可行性和有效性,为今后的设计理论发展、制备工艺的提高以及铺设/维修方案的制定提供指导性的意见和发展方向,其主要测试内容如下:

(1)静水压力测试。为保障管道输送介质的安全,按API SPEC 17J规范要求加压并保压。

(2)爆破压力试验。为保障管道输送液体/气体的安全,需要对复合软管的最高承压能力进行验证。

(3)最小弯曲半径测试。为保证管道存放和铺设时的安全性,需测量管道的最小弯曲半径是否满足铺设要求。

(4)拉伸测试。根据铺设和打捞维修等工况对拉力的要求,需确定相应的拉伸设计载荷,测量管道抗拉能力是否符合要求。

(5)弯曲刚度测试。为衡量管道的弯曲性能,对管道进行弯曲刚度的测量。

(6)扭转测试。为衡量螺旋结构对软管扭转性能的影响,需对管道进行扭转测试。

(7)压溃测试。测试管道在实际工作中受到静水与土壤的共同作用是否发生静水压溃,确保管道在安装与工作中不被压溃。

(8)重力浮力测试。测量单位长度管道在空气中与水中的实际重力,为确定铺设时所应采取的张紧力提供参考。

(9)粗糙度测试。为了保证内部流体在管道运输中的畅通,对内管内壁粗糙度的测试必不可少。

(10)内管材料测试。确定内管材料的力学属性,对内管进行拉伸测试,为建立管道的数值模型以提供参数依据。

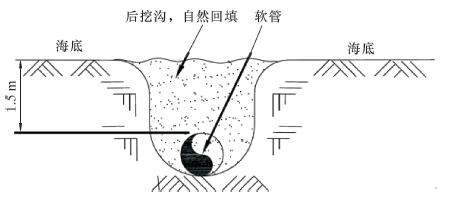

5 南海某油气田软管铺设案例分析 5.1 概况该项目中水深70 m左右,需要铺设一条长9.6 km的海底输气软管,海底软管参数见表 2。要求后挖沟,沟深要求管顶距海床1.5 m,自然回填。海底软管后挖沟示意图如图 3所示。

| 参 数 | 指标 | 参 数 | 指标 | |

| 内径/mm | 289.30 | FAT试验压力/MPa | 12.63 | |

| 外径/mm | 406.10 | 爆破压力/MPa | 34.40 | |

| 空气中空管重力/(kN·m-1) | 2.01 | 最高操作温度/℃ | 53.00 | |

| 空气中注海水重力/(kN·m-1) | 2.70 | 最高设计温度/℃ | 63.00 | |

| 水中空管重力/(kN·m-1) | 0.68 | 存储MBR/m | 2.90 | |

| 水中注海水重力/(kN·m-1) | 1.37 | 安装MBR/m | 4.35 | |

| 最高操作压力/MPa | 8.40 | 弯曲刚度/(kN·m2) | 313.63 | |

| 最高设计压力/MPa | 9.25 | 轴向刚度/MN | 692.36 |

|

| 图 3 海底软管后挖沟示意图 Fig. 3 Schematic of subsea flexible pipe post trenching |

海底软管从张紧器到海床着地点可看作2部分:托管架部分和悬链线部分。悬链线部分采用Zenriser软件进行模拟计算,托管架部分采用等效公式进行简化计算。分析中需要考虑所能出现的最小弯曲半径,并以此时的拉力作为铺设最小拉力,铺设最大拉力通过对张紧器的牵拉能力分析得出。

5.2.1 悬链线部分受力分析悬链线部分海管受重力和浮力作用,同时考虑海流和波浪在同一方向的共同作用。海管的结构自重在软件中施加,浮力可自动生成,输入相关波浪和海流参数,由软件自动进行受力分析。

计算可分静态和动态2种情况,静态无环境力作用,动态考虑波浪及海流的共同作用。静态分析可得到海管在静水中铺设所需的最小拉力,动态铺设可得到6级风下铺设所需的最小拉力[8, 9]。

铺设过程中,主作业船在风和波流的作用下产生运动,利用Moese软件将船舶在不同环境力方向作用下的6级风下的运动参数计算整理出来,输入到Zenriser软件中进行海管的受力分析。

若悬链线长度一定,通过计算可以得到:当环境力为0°时,海管所受拉力和弯曲半径最小;当环境力为180°时,海管所受拉力和弯曲半径最大。相应的计算结果如表 3~表 5所示。

| 触泥点水 平距离/m |

顶端轴向 拉力/kN |

最小弯曲 半径/m |

入水角/ (°) |

| 20.0 | 50.74 | 5.25 | 5.4 |

| 30.0 | 54.83 | 12.33 | 8.9 |

| 38.0 | 58.24 | 15.77 | 12.0 |

| 41.0 | 58.92 | 16.46 | 12.6 |

| 63.0 | 70.65 | 32.97 | 20.0 |

| 触泥点水 平距离/m |

顶端轴向 拉力/kN |

最小弯曲 半径/m |

入水角/ (°) |

| 30.0 | 78.41 | 13.41 | 17.0 |

| 38.0 | 80.26 | 16.63 | 18.9 |

| 40.0 | 80.62 | 17.63 | 19.4 |

| 62.0 | 86.00 | 28.55 | 24.2 |

| 触泥点水 平距离/m |

顶端轴向 拉力/kN |

最小弯曲 半径/m |

入水角/ (°) |

| 30.0 | 85.47 | 20.64 | -4.1 |

| 38.0 | 87.60 | 24.03 | -0.8 |

| 42.0 | 91.08 | 25.79 | 1.0 |

| 63.4 | 93.24 | 41.61 | 11.7 |

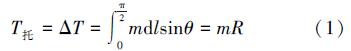

海底软管从水平方向经过托管架垂直下放至海面的受力情况分析如下。简单采用微积分方法,取托管架上一微段柔性管,将其重力沿托管架弧段径向和切向方向分解,根据力的平衡关系,可以求得弧段切线方向上2个拉力之差dΔT,将此值沿弧段积分,就可以求得托管架部分管段的拉力之差T托为:

由式(1)可得托管架部分海管提供的拉力T托=20.1 kN。

海管从托管架下来之后,到海平面的距离大约为5 m,重力为10.5 kN,则海管从托管架到海平面的总拉力T=30.2 kN。

海管在船舶尾部托管架上下放入水,会受到托管架的支反力作用,由于托管架为 1/2 半圆形的圆弧板,可看作对海管起到挤压作用,海管通过弧形托架所允许受到的最大拉力按下式进行计算:

经计算可得Fmax=378.0 kN,因此,只要铺设拉力不超过378.0 kN,海管通过尾部托管架就是安全的。

5.2.3 铺设受力分析结论海管操作状态下的允许最小弯曲半径4.35 m。经上述计算,考虑接头在内悬链线部分海管所能出现的最小弯曲半径为5.25 m,显然该值大于4.35 m,因此满足使用要求。

海管铺设中张紧器提供的张力大小为悬链线段拉力和托管架提供牵拉力之和,在张紧器挤压力安全的前提下,为保证海管安全经过船艉托管架,海管铺设所允许的最大拉力不能超过378.0 kN。

6 结束语海底软管涉及材料多,生产工艺复杂,应用环境恶劣,从设计阶段就要考虑到铺设和运营过程中存在的风险,同时还要高度重视各种测试。国产海底软管自2010年使用以来,获得了广泛的好评,同时由于其很高的性价比也为我国的海上油田开采节约了成本。在后续几年将会有更多的海底软管应用于海上油气田开发。海底软管最重要的应用——深水立管及漂浮软管已经启动了研究,国家“十三五”已将适应于水深1 500 m的动态软管列入重点研究课题,相信不远的将来国内必定会生产出性能更加优越的深水软管。

| [1] | 潜凌, 李配江, 张文燕.海洋复合柔性软管发展及应用现状[J].石油矿场机械, 2012, 41(2):90-92. |

| [2] | 邹道标.北部湾海底软管的铺设[J].中国海上油气(工程), 1990, 2(3):8. |

| [3] | 赵冬岩.挠性软管在渤海海底管道的应用[J].中国海上油气(工程), 1994, 6(4):24-26. |

| [4] | 易涤非, 李挺前, 尹彦坤.国产复合软管在涠洲6-1油田复产项目中的应用[J].石油工程建设, 2012(6):12-14. |

| [5] | 柯吕雄, 崔嵘, 熊永功, 等.软管和智能连接器及在深海管道维修中应用[J].石油矿场机械, 2013, 42(6):87-90. |

| [6] | 庞树民, 唐建华, 王琳, 等.海底复合软管新型接头[J].石油工程建设, 2012(8):14-16. |

| [7] | 蒋晓斌, 郭江波, 赵晓辉.海洋柔性管检测技术现状[J].管道技术与设备, 2013(5):22-24. |

| [8] | 王金龙, 段梦兰, 郭宏, 等.荔湾3-1深水管汇生产管线设计方法研究[J].石油机械, 2012, 40(5):43-47. |

| [9] | 魏会东, 姜瑛, 琚选择, 等.深水海管终端设备管线应力计算研究[J].石油机械, 2015, 43(3):64-67. |