2. 上海海洋大学深渊科学与技术研究中心

2. Hadal Science and Technology Research Center, Shanghai Ocean University

0 引 言

我国深水海域蕴含丰富的油气藏资源,尤其是南海,石油、天然气及天然气水合物资源都非常丰富,有“第二个波斯湾”的美称[1]。近年来,随着海洋石油勘探技术和装备技术的不断发展,深海油气田的勘探和开发数量迅速增加,在全球油气勘探中占的比重也迅速加大,人类一次又一次创造着深水油气田开发的记录。目前,深水油气田有多种开发模式,如TLP/SPAR+外输管道的开发模式、FPSO+水下生产系统的开发模式、SEMI-FPS+水下生产系统的开发模式、SEMI-FPS+ FPSO的开发模式、水下生产系统+外输管道的开发模式以及TLP/SPAR+水下生产系统+外输管道的开发模式等[2]。但是,无论采用哪种开发模式,在海上施工阶段或者正常生产阶段,都无法避免海洋环境的影响。随着海上油气田开发数量、开发规模和水深的不断增加,海洋环境对油气田开发的影响逐渐成为制约油气田收益的重要因素,因此,如何避免台风和内波等恶劣环境影响,实现海上油气田的全生命周期开发这个问题应运而生。基于深海空间站的海上油气田开发模式就是解决此问题的方法之一。但是目前,世界范围内深海空间站技术在军事和民用上仅有极少的应用,在海上油气田的开发中还没有应用,属于前沿技术。

笔者拟在此主要介绍深海空间站的优势及国内外深海空间站的发展现状,探讨在海上油气田开发中采用深海空间站的开发模式所面临的技术挑战。

1 深海空间站的优势深海空间站,顾名思义就是在海底建立一种类似太空空间站的基地,可以实现人员的驻留,可以长周期、全天候在深海海域直接操控油气田开发的作业工具与装置,进行水下工程作业、资源的探测与开发。 在海上油气田的开发中,采用深海空间站的开发模式主要有以下2方面的优势:一是因深海空间站的装置和设备全在水下,海面上没有任何设备,所以海上油气田的生产作业可不受台风等恶劣环境条件的影响;二是深海空间站中自含水下电站、水下热站和水下控制中心等模块,可缩短水下生产系统的供电距离。下面分别详细阐述。

在海上油气田的开发中,台风是影响油气田生产和钻井作业的重要因素之一。如在墨西哥湾,以2005年的卡特里娜飓风(Katrina)和丽塔(Rita)飓风为例,其影响涉及4 000座墨西哥湾平台中的3 050座,53 108 km管线中的35 405 km,导致92%的原油生产和83%的天然气生产停产,造成巨大的经济损失[3]。中国南海6月到10月多台风,对于正处于海上施工安装阶段的油气田来说,因其只有20~32周的有效工作时间,从而严重制约了海上油气田的施工和投产时间;对于已投产的海上油气田来说,因台风期间需要避台,从而导致油气田在一段时间内需要停产,极大影响油气田的产量。目前,在现有的深水油气田的开发模式中,大多依托深水浮式平台(TLP、SPAR或者SEMI)或浅水固定平台进行开发。不论浮式平台还是固定平台,均为水面平台,受海洋环境条件的影响较大;相对水面平台而言,深海空间站在水中或水下作业,不受天气条件的制约,在作业安全性和时效性上具有一定优势。

在海上油气田的开发中,随着离岸距离和水深的进一步增加,水下动力供给、水下设施的维修及检测等都面临着诸多问题和技术挑战,成为制约深远油气田开发可行性的重要因素。目前,世界上已投产的最长供电距离的海上油气田是挪威的Snøhvit气田,水深250~345 m,回接距离为143 km,其开发模式为全部水下设施加143 km的海底混输管道回接到陆上终端[4]。深海空间站中自含动力供给系统,可以为水下生产系统提供动力源,大大缩短了与水下生产控制中心之间的供电距离。因此,采用基于深海空间站的开发模式,为超深、超远海油气田的开发提供了解决方案。

综上所述,如将深海空间站应用于海上油气田的开发中,将会产生很好的经济效益,但是由于技术水平的限制,深海空间站的研究还停留在起步阶段,功能和结构都较为简单,有待进一步完善。

2 国外发展现状目前,世界上对“深海空间站”的公开宣传并不多,但世界上海洋强国和军事强国都高度重视这类深海作业装备技术的研究,并已经超前应用于军事目的和国家权益的拓展和维护。早在20世纪60年代,美国就提出水下工作站的概念,并开始进行研制。到20世纪90年代,继美国之后,俄罗斯及挪威等国家也开始进行水下工作站的研究和制造。水下工作站也称为深海空间站,其主要目的和用途可以从军事、科学研究和民用搭载3方面来讲。在军事上,可以实现隐蔽空间和全天候的作业;在科学上,综合治海,成为海洋科学研究的水下平台;在能源及其他民用工业领域,可以作为深水水下维修、检测和作业的搭载或支持平台。下面列举国外几个“深海空间站”的实例。

2.1 美国的NR-1型深海空间站美国1969年成功研制了一艘核动力研究潜艇NR-1号[5, 6],主要用于海洋工程和科学研究,担负水下搜索与回收、海底地质调查、海洋科学研究以及水下设备的安装与维护等任务。

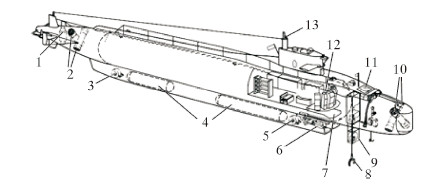

NR-1号核动力潜艇艇长约44 m,高约44 m,宽约3.6 m,水下排水量393 t,成员7人,工作深度达724 m,水下航速为6.5 km/h,据称具有无限水下续航力。船体中央为HY-80高强度钢制造的圆筒形耐压壳,前后为非耐压整形壳体,前部 1/3 为操纵控制、观测和居住区,其结构如图 1所示[7]。

|

| 图 1 NR-1号核动力潜艇的结构示意图 Fig.1 Structural schematic of the NR-1 nuclear-powered submarine 1、11—弹丸压载舱;2—后推进器;3—后轮;4—可变压载;5—前轮;6—机械手;7—观察垫;8—取样装置;9—工作模块;10—前推进器;12—艇控制站;13—电视摄像机。 |

NR-1号核动力潜艇于2008年停止使用,自服役以来,已完成了水下固定声纳系统的安装与维护、飞机和潜艇残骸的打捞等任务,如1986年对挑战者号航天飞机残骸的海底回收,1995年对不列颠尼亚沉船的残骸搜索。目前美国正在加紧研制NR-2型军民两用深海作业装备。

2.2 俄罗斯的深海空间站20世纪90年代开始,俄罗斯联合多国,包括挪威在内,围绕北极开展了海洋油气开发新装备体系的论证与研究,研制了三型具有核动力的深海空间站,其主要功能为运送人员、设备部件和作业工具等,同时可为水下设施的检查和维修提供作业平台。3种深海空间站的相关参数如表 1所示。

| 相关参数 | 第1种 | 第2种 | 第3种 |

| 工作潜深/m | 600 | 450 | 1 500 |

| 水下航速/(km·h-1) | 11.5 | 18.5 | 14.8 |

| 水下作业时间/d | 60 | 21 | 5 |

俄罗斯的三型深海空间站的基本功能模块如下:①核动力深海探测及作业平台;②核动力水下供能平台;③核动力水下钻井装备;④核动力水下补给及作业平台;⑤核动力水下天然气转运平台。

除了美国、俄罗斯和挪威等国外,日本于2014年提出了“海底城市”的概念,此构想由清水建设公司联合东京大学和日本独立行政法人海洋研究开发机构等多家单位进行研究,计划2030年建成移动的海底城市。法国则专门针对水下核电站进行了深入的设计和研发,为解决“深海空间站”的动力供给问题奠定了技术基础。

3 国内发展现状20世纪90年代初,我国开始在深海空间站技术领域开展相关论证和关键技术研究。2005年,中国工程院曾恒一院士提出要开发新型能源的深海空间站,其对深海空间站的具体描述为:在深海3 000 m的海底建立一座人宜居住的生活环境,电站、热战与控制中心正常运转的工作环境,油气水处理工艺全在水下完成,通过海管送至陆上终端;采用一批智能型ROV和AUV作为交通、运载与作业工具[8, 9]。

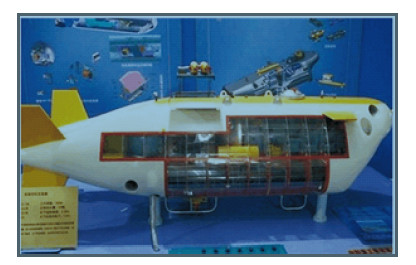

在“十二五”期间,以开发深海资源、进行长周期、全天候、全海域海洋科学研究为目标,中船重工702所将深海空间站课题进行了立项,并开展了相关的研发工作[10]。2012年5月23日,在北京科博会上首次展出了中船重工702所“深海空间站”的研究成果——小型深海移动工作站模型,如图 2所示。

|

| 图 2 702所的小型深海移动工作站模型 Fig.2 The small deep-sea mobile workstation model by 702 institute |

该小型深海移动工作站外形类似一艘小型潜艇,其工作潜深可达1 500 m,采用电池提供动力,可以在水下连续逗留15~18 d,水下航速7.4 km/h,最多载员12人,正常排水量260 t,长24 m,可以携带多种水下机器人、大型多功能作业机械手和重型水下起吊装置等。目前,中船重工702所已经完成了试验型深海移动工作站的试制,并开展了试验研究。

4 实现深海空间站面临的技术挑战深海空间站包括水下生活区、水下电站、水下热站和水下控制中心等多个模块,是一个高度复杂的工程系统,涉及结构力学、水动力学和材料科学等多个学科领域,需要将不同学科领域的技术有效地融合,最终实现深海空间站的实际建造与应用。深海空间站作为深海装备技术发展的前沿,其在海上油气田开发中应用面临着诸多的技术挑战,如深海耐压壳体的设计、深海空间站与水下穿梭装置的水下对接技术、水下供电模式的选择(核电、特殊电缆等)以及水下供热模式(电热、气热、水热等)等。下面仅对深海耐压壳体的设计和水下对接技术的技术难点进行详细分析。

4.1 深海耐压壳的设计深海空间站工作在深海海底,由于水深不同,其承压和水温均会不同。对于深海空间站来说,其外部可能需要承受几十到几百不等的大气压,并处于4 ℃以下的海水温度中,这样的高压低温环境对深海空间站耐压壳体的设计及材料选择提出了严峻的考验。此外,由于功能需要,空间站的耐压壳体尺度要大于现有载人潜水器,因此,大尺度耐压结构的设计和制造以及结构密封都存在较大难度。

4.2 水下对接技术在深水中进行对接作业的难度并不亚于太空中的对接作业,要实现深水空间站与外界的对接,首先要有水下穿梭运载装置。“蛟龙”号载人潜水器的成功研制及其7 000 m海试的成功使得它成为水下穿梭运载装置的不二选择,为水下对接技术的进一步研究奠定了基础。此外,中船重工702所正在牵头研制的4 500 m级载人潜水器以及上海海洋大学深渊科学与技术研究中心正在研制的11 000 m级载人潜水器也为深海空间站在不同海深作业提供了更多选择。现在,实现水下对接作业的研究重点是如何实现水下穿梭运载装置与深海空间站的对接。水下对接应为无缝对接,即同时保证深海空间站与水下穿梭运载装置的整体密闭性能,此外,还需考虑整体的舱体平衡问题等。水下对接过程应快速、准确,使得水下穿梭运载装置不仅可以成为人员、物资和工具的运输载体,还可以成为应急救援的支持平台。在海底如此特殊的环境中,这种对接技术的实现困难重重。

5 结束语随着深水勘探开发的不断推进,水下生产及处理系统的应用将不断增加,包括水下增压泵、水下分离器和水下湿气压缩机等水下油气处理设施。相对于这些技术的实现和推广应用,深海空间站技术的实现和应用更为困难。虽然,在载人下海领域,我国的深海装备已达到世界的前沿水平,为在海上油气田开发中采用深海空间站的开发模式奠定了基础,但在水下作业时间、能源动力和作业能力等方面与美、俄等发达国家还有很大的差距,在深海空间站其他方面的技术上与国外也还有相当大的差距。深海空间站的设计与研制不是一蹴而就的事情,需要几代人不懈的努力,攻坚克难,如能解决深海空间站研制中的关键技术,使得在海上油气田开发中采用基于深海空间站的开发模式,那么将极大提高深水油气田开发的施工效率,降低开发和投资成本,同时可以有效增加海上油气田的生产作业天数,提高油气田的产量。毋庸置疑,深海空间站将成为开发利用深海资源和开展深海科学研究的有利平台。

| [1] | 秦蕊,李清平,罗晓兰,等.深海水下采油树结构的强度计算[J].海洋工程,2011,29(2):25. |

| [2] | 《海洋石油工程设计指南》编委会.海洋石油工程设计指南[M].北京:石油工业出版社,2011:11-14. |

| [3] | 船舶与海洋工程网.中海油研建深海空间站[EB/OL].[2012-11-20].http://www.shipoffshore.cn/newsshow.asp?id=8509. |

| [4] | Anon.Offshore technology,Snøhvit gas field,Norway [EB/OL].http://www.offshore-technology.com/pr-ojects/snohvit-field/. |

| [5] | 郭亚东.神秘怪异的NR-1[N].环球军事,2009-05. |

| [6] | 吉雨冠,程荣涛.深海空间站导航技术初探[J].船舶,2011(1):49. |

| [7] | 中国飓风.世界上唯一一艘核动力研究潜艇“NR-1”号[EB/OL].[2012-08-31].http://bbs.meyet.com/thread-335695-1-1.html. |

| [8] | 中国新闻周刊网.曾恒一:中国也应建深海空间站[EB/OL].[2012-06-25].http://politics.inews-week.cn/20120625/detail-54092-all.html. |

| [9] | 曾恒一,李清平,吴应湘.开发深海资源的海底空间站技术[J].中国造船,2006,47(增刊1):2-3. |

| [10] | 佚名.我国深海空间站研发已立项[J].军民两用技术与产品,2012(5):29. |