2. 水利部山洪地质灾害防治工程技术研究中心,430010,武汉;

3. 攀枝花华润水电开发有限公司,617067,四川攀枝花

中国水土保持科学  2025, Vol. 23 2025, Vol. 23  Issue (2): 1-8. DOI: 10.16843/j.sswc.2023175 Issue (2): 1-8. DOI: 10.16843/j.sswc.2023175 |

城市水土保持是水土保持与荒漠化防治学科的重要分支,也是城市“生产、生活、生态”空间协调发展的重要保障,其概念提出、理论形成、技术发展与我国的城镇化进程密切相关。当前,我国城镇化策略已从初期的向大中型城市倾斜转变为大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展、互促共进,城市水土保持的外部环境和内涵组成均已发生重要改变,差异化的城市发展水平、精细化的城市功能分工、复杂化的行业交叉对城市水土保持的任务目标、工作内容、范围边界提出了新的需求。因此,在高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务前提下,如何推动城市水土保持的拓展和深化,充分发挥其在城市高质量发展中的作用,是新时代城市水土保持从业者面临的机遇和挑战。为此,有必要梳理我国城市水土保持发展历程,诠释新时代城市水土保持内涵,并从城市水土流失机制、水土保持规划、水土保持措施与标准等方面系统对城市水土保持工作进行总结,结合生态文明建设和城市高质量发展要求,提出城市水土保持的发展趋势和方向,以推动新时代城市水土保持的高质量发展,为促进国家新型城镇化发展战略实施提供支撑。

1 城市水土保持内涵 1.1 城市水土保持发展历程城市水土保持的兴起源于人们对城市水土流失问题的关注,其发展与城镇化历程密不可分。半个多世纪以来,我国城市水土保持在目标任务上经历了从以问题为目标到以效能为导向的转变,在体系框架上经历了从单独构建体系到纳入主体工程的转变,其应用实践早于理论研究,应用需求大于供给要求[1]。按照发展过程,大致可分为3阶段:孕育期、形成期和发展期。早在20世纪70年代,香港已关注到城市开发过程中工程边坡失稳引起的水土流失问题[2],80年代的台湾也提出应当重视城市化进程中伴随的水土流失问题[3−4],但由于经济社会发展的阶段局限性,城市水土流失问题并未得到系统的应对。20世纪70到80年代初,是我国城市水土保持工作的孕育阶段,为传统的水土保持学科开辟了新的领域。

随着20世纪90年代改革开放的推进,深圳、大连等沿海城市开始大规模扩张,对比1978—2023年我国城镇化率的变化(图1),可以明显发现以1995年为转折点,我国城镇化率增长速度由此前的0.65提高到之后的1.37。快速的城镇化带来城市人口的急剧增长和对自然环境的高强度扰动,加之粗放式的经济发展方式和不充分的城市治理能力,造成水土流失、管网淤堵、黄泥水泛滥等一系列“城市病”[5−6]。为此,1995—1996年,部分沿海城市水土保持工作座谈会与全国城市水土保持工作会议相继召开[7],并于次年将大连、青岛、深圳等10个城市作为第一批全国城市水土保持试点城市。此后,城市水土流失问题因其广泛性、特殊性和严重性而备受关注,并逐渐发展成为水土保持领域的一个重要方向。20世纪90年代,是我国城市水土保持工作的探索与形成阶段,大量的技术应用和工程实践促进了城市水土保持理论发展[8−10]。

|

图 1 中国城镇化率变化(1978—2022年) Fig. 1 Variations of urbanization rate in China (1978–2022) |

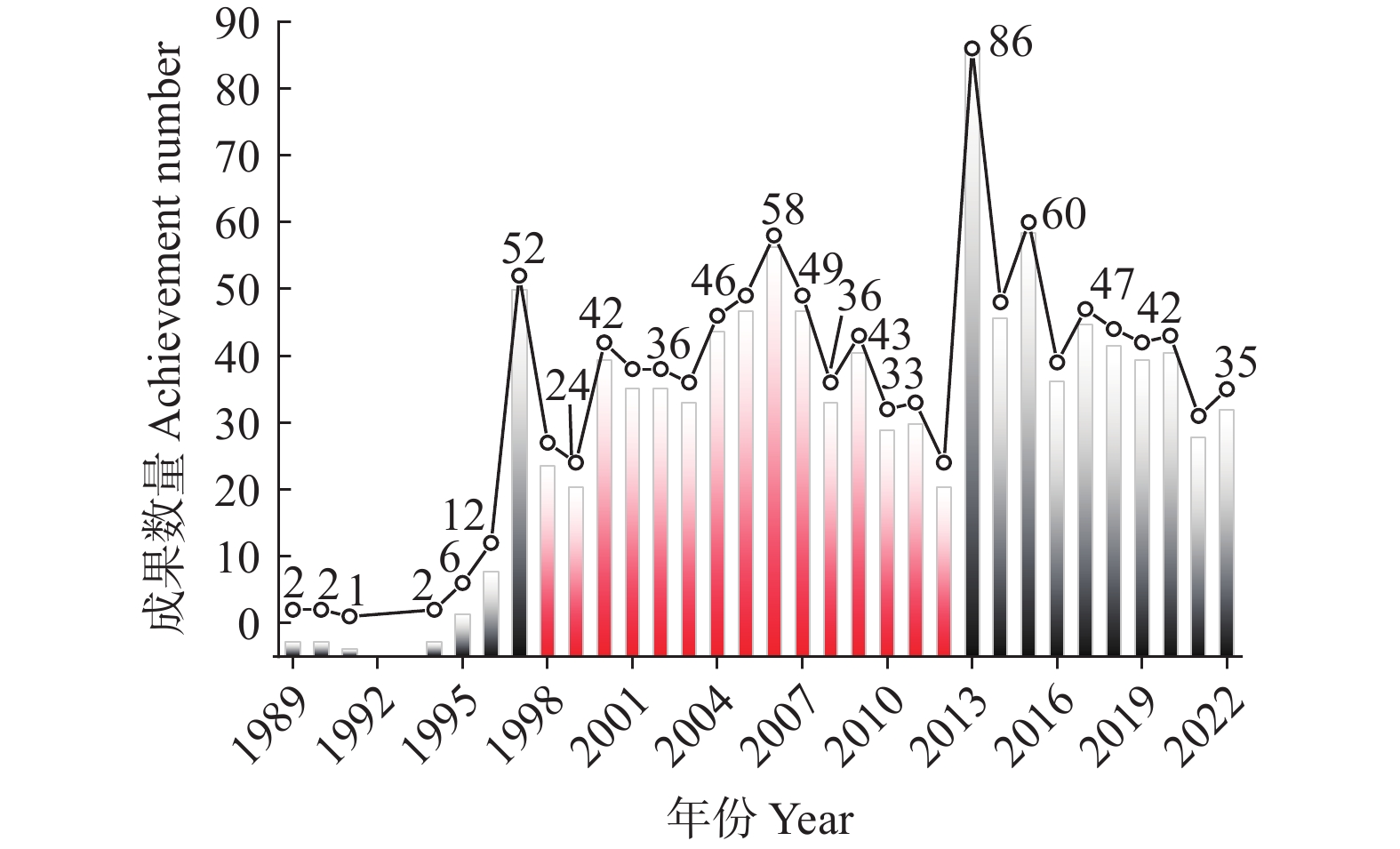

进入21世纪后,城市水土保持进入快速发展阶段,在理论、实践和制度建设等方面均取得了阶段性成就[11−13]。2011年中国水土保持学会城市水土保持生态建设专业委员会在深圳成立,并于2013年召开了首届城市水土保持学术研讨会,同年知网中以城市水土保持为主要主题的研究成果达到最高峰(图2),行业学会的成立标志着城市水土保持研究的组织化。从发展需求和政策环境来看,2012年党的十八大明确提出新型城镇化概念,2023年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》,指出要实施城市更新行动,推进城市水土保持和生态修复,推动绿色城市建设。新型城镇化战略和城市更新行动,为城市水土保持提供了快速发展的机遇和动力。

|

图 2 城市水土保持相关成果数量变化(1989—2022年) Fig. 2 Variations of achievement numbers about urban soil and water conservation (1989–2022) |

早期的城市水土保持研究以城市生态学为理论基础,聚焦于退化劣地的生态修复,水源保护林的建设,河道整治与河岸景观改善等领域,侧重于城市生态景观的提升和维护。随着经济发展的转向和社会主要矛盾的转变,城市水土保持的内涵也在不断的丰富,尤其是在某些领域与海绵城市、市政排水的融合,更加突显其交叉性和包容性。城市水土保持需要在维持供给和支撑服务功能的基础上,更加强调其泥沙拦截、水源涵养、人居环境维护等调节和文化服务功能[14];城市水土保持的内容范畴应突出分区、分类、分级的差别化理念,更加注重与城市排水、河湖生态、生活环境的融合;城市水土保持的工作目标应不仅限于生态环境改善,还应拓宽至城市人居环境维护和景观提升,满足居民的休闲娱乐和精神文化需求。因此,从目标任务和工作内容来讲,新时代城市水土保持内涵可以理解为,防治城市水土流失,保护、改良与合理利用城市水土资源,维护和提高城市服务功能,以利于充分发挥城市水土资源的综合效益,建立良好城市生态环境和人居环境的事业。

在人与自然和谐共生的中国式现代化和以高水平生态保护促进高质量发展的要求下,城市水土保持迎来新的发展机遇和挑战:一方面,城市水土保持在生态文明建设中的作用和地位更加突显,水土保持率被纳入“美丽中国”建设评估指标体系;另一方面,中国特色城市发展道路赋予城市水土保持更多任务和更高要求:生态清洁小流域在城市“三生空间”协调发展中的牵头、破局和发力作用愈加重要,城市建设施工废水泥沙处理的量化管控需求更加迫切[13,15]。同时,在高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务前提下,城市水土保持发展也面临着2个转变:一是水土流失治理由减量降级向提质增效转变,更加注重其人居环境维护和城市服务功能;二是城市水土保持工作由自我完善向多行业、多部门协调融合转变,更好地发挥水土保持水利部门的牵头组织和统筹协调作用。

2 城市水土流失机制 2.1 城市水土流失变化特征城市水土流失是指在城市化进程中,发生在城市建成区、城市规划控制区及城市周边影响区,由自然和人为因素所引起的水土资源破坏与损失。城市水土流失的类型与所在区域的气候相关,北方干旱区、半干旱区城市以风蚀为主,城市生产建设项目临时堆土的坡顶和迎风坡面是风蚀的重点源区;对于雨水充沛的南方城市,降雨径流是水土流失的主要驱动力,山地丘陵地区的城市水土流失不仅风险更为突出,而且重力侵蚀、崩塌灾害更为频繁[16];平原河网地区的城市水土流失受人为因素的影响更为明显,且由于地面建筑物对径流的分割表现出较强的隐蔽性[17]。但无论城市地处何种地貌,发展进程属于哪一阶段,可以基本确定的是城市水土流失以人为活动影响为主要特征,且在地理空间上呈现出圈层分异的规律[18−19]。以超大城市武汉市为例(图3),中心城区存在大量不透水的硬化地面,建设活动以更新改造为主,具有地表径流大、泥沙含量低、水土流失防治要求高等特征。城市郊区是农村与城市的过渡带,近郊区建设活动以新建工程为主,扰动频繁且集中,土壤资源流失较大;远郊区的人为扰动以农林开发活动为主,水土流失季节性特征明显。城外乡村区一般植被覆盖度较高,但部分生态公益林和经果幼林由于林下植被稀疏和侵蚀性降雨集中,林下水土流失问题突出,并且通常也存在矿山开采、渣土受纳等特殊工程类型,水土流失潜在危害较大[20]。总之,城市水土流失随城市立地条件、不同生产建设项目类型变化而呈现较大的时空差异,城市外扩带来的生产建设项目周期动态变化,进一步加剧这种时空分异特性。

|

图 3 武汉市水土流失圈层分布特征(据文献[19]修改) Fig. 3 Circular distribution characteristics of soil and water loss in Wuhan city (Modified based on the [19]) |

城市水土流失从本质上来讲是城市扩张、治理过程中水土关系失衡导致的资源流失问题,城市的社会属性决定人为因素是城市水土流失的主要成因。国内外学者通过分析城镇化过程中居民数量、城镇化速率、第2产业比例与水土流失之间的响应关系,发现人为活动是造成水土流失的最主要原因[21]。从水土流失影响因素和触发条件来讲,城市生活、生产空间的扩张,不可避免地会导致农田、林地、草地等地类面积减少,市区的硬化地面隔绝了土壤与地表环境之间的物质交换,同时增大径流系数并表现出雨洪放大效应[22−23],从而为径流-侵蚀过程提供有利的动力条件。而大规模的土地开发和建设扰动往往造成裸露的堆积面和开挖面。这些工程创面通常植被覆盖率较低,土质结构疏松,坡面陡峭,成为城市水土流失的泥沙策源地。因此,Ferreira等[24]将城市降雨–径流–侵蚀看做是城市水土流失过程链,认为降雨和径流是大部分城市水土流失的主要自然影响因子。总之,降雨、地形、土壤、植被等自然环境因子是城市水土流失发生和发展的主要影响因素,地表径流对土壤的分离、搬运和沉积是城市水土流失的根本成因,而人为活动扰动导致的城市下垫面改变是城市水土流失的主要诱因,不仅影响城市生态系统、人居环境、城市景观,而且加剧并放大城市水土流失危害。

3 城市水土保持规划城市水土保持规划是开展城市地区水土保持工作的指导性文件,也是保障城市服务功能,满足城市发展需求的蓝图。我国城市水土保持规划起步较晚,传统的水土保持规划早在1955年至1957年期间已编制完成《黄河中游黄土高原水土保持土地合理利用区划》[25],但直到1996年城市水土保持规划概念才被提出[9],规划内容和框架体系得以初步建立[10]。由于社会经济发展的阶段局限性,早期的规划内容主要侧重于水土流失治理和预防监督,任务目标中的水土保持功能效益体现不明显。随着城市人地环境的改变和居民对美好环境需求的增长,城市生态环境改善和生态服务功能提升逐渐成为城市高质量发展的重要方向,水土保持规划更加注重与国土空间规划、城市总体发展规划的衔接与融合,如深圳、上海、杭州等城市的水土保持规划已充分考虑城市总体空间发展规划对其内部功能区的差异化定位和发展布局[17,26]。但目前的城市水土保持规划由于尚未形成系统的方法体系,在指导城市水土保持工作时存在职责范围不明确、行业融合不充分、考核体系不落地等规划实施问题,也是今后城市水土保持规划发展需要重点关注并完善的内容。

4 城市水土保持技术措施与标准 4.1 城市水土保持技术措施受人为活动强扰动和自然要素的双重作用,城市水土流失具有扰动大、发展快、危害高等特点,其发展过程、危害及防治对策与农业、林业水土流失防治有着显著区别。以维持土壤生产力为核心的传统水土流失防治技术难以满足新时代城市高质量发展的需求,主要问题表现在工程措施生态效益不足、临时措施效果有限和植物措施功能单一等方面。因此,城市水土流失的预防、保护、治理等措施与传统水土流失防治措施存在较大差异[27]。当前,生态城市建设已成为21世纪国际第4代城市的发展目标,城市水土流失防治应基于系统工程和生态学原理,科学合理配置工程、植物及临时措施,实行山水林田湖草沙系统治理,改善城市生态环境。具体来讲,城市水土流失防治应坚持“点、线、面”相结合,其中“点”和“线”主要指城市生产建设项目,如房地产、公园绿地、城市受纳场等“点”式工程以及道路、河流、管线等“线”性工程,“面”主要指城市工业园区、城市开发区以及城市生态保护区等[28]。“点”式和“线”性工程建设是城市水土流失增量的主要策源地,其防治策略应统筹配置工程、植物和临时措施,实现降低径流流速、削减径流洪峰、拦截面源污染的目的。对于工程措施,不仅要考虑其本身的工程稳定性,还要增加生态功能;对于植物措施,除了实现其景观功能外,还应增加其拦截面源污染、防治水土流失的效能;对于临时措施,不仅要考虑其布设的时间和数量,还应考虑其布设的有效性。“面”式工程是城市水土流失的主要存量区域,其防治策略应以预防保护为重,生态修复为辅,结合城市河道水体修复、生态屏障建设、海绵城市建设等,推进水源涵养林建设与水土保持综合整治,充分发挥水库水源涵养“林渗、滞、蓄、净、用”的作用,从源头上控制水土流失。

4.2 城市水土保持技术标准目前,水利行业的水土保持标准规范相对完备,其他行业针对海绵城市建设、城市防洪排涝制定了相关标准规范。随着新型城镇化发展对城市水土保持需求的增加,国家水土保持标准对城市水土保持作了专门规定,部分城市制定并颁布了地方性城市水土保持技术规范,如《深圳市生产建设项目水土保持技术规范》《西安市城市生产建设项目水土保持技术规范》《城市河道边坡水土保持技术规范》等,对城市各类生产建设项目水土保持措施种类及布设等进行了明确要求。但这些标准的对象多聚焦于城市生产建设项目,实际上城市范围内存在的园地、经果林、生态农业等农林开发活动也是不可忽视的水土流失策源地,并且在水土流失治理“减存量、控增量”的要求下,日渐受到社会各界的关注。虽然2023年10月,水利部水土保持司印发《农林开发活动水土流失防治导则(试行)》,但目前尚未行形成标准规范。因此,在国家新型城镇化战略推进并要求“加快制定城市生态系统监测、城市生态修复、生态承载力评估、生物多样性保护、减污降碳协同等相关领域标准”的背景下,城市水土保持应根据城市立地和水热条件、人为水土流失类型、不同生产建设项目扰动特点等分类制定并完善技术标准,以支撑美丽城市建设。

5 城市水土保持发展趋势中国城市水土保持起步晚、发展快,具有与城镇化同步、与建设行业交叉、与城市治理融合等特点。经过几十年的发展,其理论体系不断完善,规划理念与时俱进,技术标准逐渐健全,但与“宜居、韧性、智慧”的城市发展需求和水土保持高质量发展要求相比,还需从以下方面筑牢研究基础,强化技术支撑,提高监管能力。

1)基础理论研究。城市具有生态脆弱性、扰动人为性、危害放大性等特征,城市环境中土壤侵蚀的物质组成、临界驱动条件、动态演变过程及危害风险评价是城市水土保持领域十分关键但研究不足的部分。城市水土保持的发展应当注重基础理论研究的突破,如城市不同立地条件下水土流失的触发条件和驱动机制,城市水土流失与城市更新、扩张之间的协同关系,防治措施对城市水土流失的水文阻控机理等是城市水土保持发展需要解决的科学问题。

2)行业技术发展。城市水土流失治理的工程作业面和防治措施通常受场地限制大,施工废水和余泥渣土处理难,工程创面和扰动迹地修复标准高,并且城市水土保持措施要求“临时措施有效、工程措施生态、植物措施多功能”。这就对传统以水土流失综合治理为主的技术和规范提出新的挑战。因此,城市水土保持应当以人为水土流失监管为主要内容,注重城市山水林田湖草系统沙治理和整体布局,探索施工场地泥沙沉降处理技术和泥沙含量在线监测技术,推动水土保持措施装配式施工,同时量化水土保持措施布设工程量标准,逐步完善以保护与合理利用城市水土资源、提升人居环境为核心的城市水土保持技术,并完善相应的技术规范与标准体系。

3)政府监督管理。在城市管理愈加精细化的条件下,城市水土保持监督管理应当充分利用信息化监测、大数据分析、智能学习等先进技术手段,以“天−空−地”一体化遥感监测为基础框架,结合各类水文站点完善水土流失在线监测站网,推动以城市河湖流域为基本单元的数字孪生建设,提高监管工作效率和水平。在监管模式方面,突出水土流失风险监管理念,完善分类分级监管标准和水土流失判定指标,建立网格员与群众联防、各级部门上下联动的工作机制,提升监管能力和成效。

| [1] |

中国城市水土保持研究综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(5): 586. ZENG Xiangkun, WANG Yanglin, LI Guicai. Urban water and soil conservation research: Status, issues and trend[J]. Progress in Geography, 2010, 29(5): 586. DOI:10.11820/dlkxjz.2010.05.011 |

| [2] |

城市水土保持的理论与实践[J]. 中国水土保持科学, 2004, 2(3): 1. WU Changwen. Theory and practice on soil and water conservation in the urbanization[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2004, 2(3): 1. |

| [3] |

张茂法. 论台湾环境与社会经济的协调发展[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版),1995(4):27. ZHANG Maofa. The coordinated development of environment and social economy in Taiwan[J]. Journal of Huaqiao University (Philosophy and Social Sciences),1995(4):27. |

| [4] |

中国水土保持发展综述[J]. 北京林业大学学报(社会科学版), 2006, 5(S1): 72. YANG Guang, DING Guodong, QU Zhiqiang. Review of soil and water conservation development in China[J]. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences), 2006, 5(S1): 72. |

| [5] |

城市极端天气灾害的适应性治理研究[J]. 江淮论坛, 2021(6): 55. LIU Zezhao. Research on adaptive governance for domestic urban extreme weather disasters[J]. Jiang-Huai Tribune, 2021(6): 55. DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2021.06.009 |

| [6] |

不同城市化程度对内涝弹性的影响研究[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(6): 1402. FU Chun, HUANG Jinyan, FU Yaozong, et al. Research on the influence of different urbanization degrees on waterlogging elasticity[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(6): 1402. |

| [7] |

关于城市水土流失研究中若干问题的探讨[J]. 水土保持通报, 2005, 25(4): 106. WANG Jizeng, WU Zhifeng, ZHU Li'an, et al. Several problems in research works of urban soil and water loss[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2005, 25(4): 106. |

| [8] |

论城市土壤侵蚀与城市水土保持问题[J]. 水土保持通报, 1997, 17(5): 57. GAN Zhimao, SUN Hu, WU Chengji. Statement on soil erosion and soil and water conservation in urbanized area[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 1997, 17(5): 57. |

| [9] |

小流域综合治理常规规划方法简述[J]. 中国水土保持, 1996(3): 41. CHEN Fayang. Fieldwork efficiency calculation of plowings and its experimental verification[J]. Soil and Water Conservation in China, 1996(3): 41. |

| [10] |

城市水土保持规划简述[J]. 水土保持通报, 1997, 17(4): 37. CHEN Fayang. Brief introduction to urban program of soil and water conservation[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 1997, 17(4): 37. |

| [11] |

城市建设项目水土保持理念和实践[J]. 中国水土保持, 2024(3): 15. WANG Yongxi, XIA Bing, LIU Mengmeng, et al. Concept and practice of soil and water conservation in urban construction projects[J]. Soil and Water Conservation in China, 2024(3): 15. |

| [12] |

城市水土保持的六个转变[J]. 中国水土保持, 2022(2): 13. YANG Haijun, XIA Bing, HUANG Minghua. Six changes of urban soil and water conservation[J]. Soil and Water Conservation in China, 2022(2): 13. |

| [13] |

新时代深圳市城市水土保持工作探讨[J]. 中国水利, 2023(10): 70. GAO Yang, LIN Jun. Exploration of urban soil and water conservation in Shenzhen in the New Era[J]. China Water Resources, 2023(10): 70. |

| [14] |

深圳城市人居生态环境水土保持服务功能提升思考[J]. 中国水土保持, 2023(9): 64. DANG Chenxi, XING Luping, ZHAO Fengwei, et al. Improvement of soil and water conservation service functions of urban habitat ecological environment in Shenzhen[J]. Soil and Water Conservation in China, 2023(9): 64. |

| [15] |

生产建设项目含沙量智慧监测设备研究与应用[J]. 中国水土保持, 2024(2): 23. XIA Bing, ZHANG Zhenyao, JIANG Da, et al. Research and application of intelligent monitoring equipment for sand content in production and construction projects[J]. Soil and Water Conservation in China, 2024(2): 23. |

| [16] |

论城市水土流失及其类型系统[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2001, 37(3): 400. YUAN Renmao, YANG Xiaoyan, LI Shude. The study of city soil and water loss and it’s tri-dimensional system[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2001, 37(3): 400. |

| [17] |

上海市水土保持工作现状及发展趋势[J]. 中国水土保持, 2023(3): 8. LI Zhenming. Current situation and development trend of soil and water conservation work in Shanghai[J]. Soil and Water Conservation in China, 2023(3): 8. |

| [18] |

西安市水土流失空间分布特征与管控空间划分[J]. 水土保持学报, 2020, 34(3): 91. LIU Gang, LI Peng, ZHANG Xu, et al. Spatial distribution characteristics of soil erosion and spatial division of management and control in Xi'an[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2020, 34(3): 91. |

| [19] |

超大城市水土流失空间分布格局及其防治策略: 以武汉市为例[J]. 水土保持通报, 2018, 38(5): 122. WANG Zhigang, HAN Pei, ZHOU Yaohua, et al. Spatial distribution pattern of soil and water loss and its conservation strategies in megacity: A case study in Wuhan city[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2018, 38(5): 122. |

| [20] |

南方红壤丘陵区林下水土流失防治研究进展[J]. 土壤学报, 2020, 57(1): 12. YUAN Zaijian, MA Dongfang, NIE Xiaodong, et al. Progress in research on prevention and control of soil erosion under forest in red soil hilly region of south China[J]. Acta Pedologica Sinica, 2020, 57(1): 12. |

| [21] |

WANG Liyan, XIAO Yi, RAO Enming, et al. An assessment of the impact of urbanization on soil erosion in Inner Mongolia[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018, 15(3): 550. DOI:10.3390/ijerph15030550 |

| [22] |

XU Chao, RAHMAN M, HAASE D, et al. Surface runoff in urban areas: The role of residential cover and urban growth form[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 262: 121421. DOI:10.1016/j.jclepro.2020.121421 |

| [23] |

刘佳明. 城市雨洪放大效应及分布式城市雨洪模型研究[D]. 武汉:武汉大学,2016:118. LIU Jiaming. Research on the amplified hydrological effect and distributed model of urban stormwater[D]. Wuhan:Wuhan University,2016:118. |

| [24] |

FERREIRA C S S,KALANTARI Z,SEIFOLLAHI-AGHMIUNI S,et al. Rainfall-runoff-erosion processes in urban areas[M]//RODRIGO-COMINO J. Precipitation. Amsterdam:Elsevier,2021:481.

|

| [25] |

我国水土保持规划设计体系建设构想[J]. 中国水利, 2010(20): 45. WANG Zhiguo, ZHU Dangsheng, ZHANG Chao. Conceive on construction of water and soil conservation planning system in China[J]. China Water Resources, 2010(20): 45. |

| [26] |

城市水土保持区划及水土流失防控策略研究: 以深圳市为例[J]. 长江科学院院报, 2023, 40(9): 55. ZHANG Wenjie, HUANG Jinquan, XU Wensheng, et al. Regionalization of urban soil and water conservation and strategies of controlling soil erosion: Case study on the city of Shenzhen[J]. Journal of Changjiang River Scientific Research Institute, 2023, 40(9): 55. |

| [27] |

姜德文. 城市(城镇化)水土保持技术措施探索[J]. 中国水土保持,2014(3):30. JIANG Dewen. Exploration on the technical measures of urban (urbanization) soil and water conservation[J]. Soil and Water Conservation in China,2014(3):30. |

| [28] |

胡利强,詹锐生,程中秋. 新时期城市水土保持工作思考[J]. 亚热带水土保持,2017,29(1):34. HU Liqiang,ZHAN Ruisheng,CHENG Zhongqiu. Thoughts on urban soil and water conservation in the New Era[J]. Subtropical Soil and Water Conservation,2017,29(1):34. |