2. 北京林业大学水土保持学院,100083,北京

-

项目名称

- 国家自然科学基金“黄土区土壤-地表-地下水文多维耦合过程及植被调控机制”(U2243202);国家重点研发计划重点专项“黄河中游多沙粗沙区风水复合侵蚀治理措施精准配置”(2022YFF130080405)

-

第一作者简介

- 张天雪(1982—),女,讲师。主要研究方向:水土保持和生态水文。E-mail:zhang_tianxue@126.com

-

通信作者简介

- 杨东烨(1998—),女,硕士研究生。主要研究方向:水土保持和生态水文。E-mail:2363383030@qq.com

-

文章历史

-

收稿日期:2023-04-18

修回日期:2024-05-10

2. 北京林业大学水土保持学院,100083,北京

2. School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, 100083, Beijing, China

在农学、林学、地学等许多领域内,许多课题都需要研究降雨因子的影响,尤其是在水土保持、水土流失的相关研究中,降雨因子的影响程度较大[1]。在利用天然降雨进行相关试验时,虽更贴合野外实际状况,却常常会受到时间、空间及仪器设备的限制,给试验开展带来极大的困难。同时,测量难度较大,精度较为有限也是野外天然降雨试验的缺点。为了克服野外降雨试验遇到的困难,20世纪30年代开始采用人工模拟降雨的试验方法[2],逐步实现人为把控试验节奏,克服天然降雨的随机性和不可控性,有效减少外界环境以及人为干扰因素的影响,从而在短时间内对试验目标集中开展针对性控制。目前,人工模拟降雨试验方法和装置已经广泛应用于相关研究中[3−4]。笔者将对人工模拟降雨装置的分类、主要技术参数、研究地区分布,以及不同模拟装置间的功能、应用进行对比,并展望未来需要新增的功能和应用。

1 发展历程人工模拟降雨试验早在20世纪30年代就已经开始进行,最早以喷壶作为雨滴发生器[5]。直至1958年,第1架较为完善的人工模拟降雨装置才由美国学者Meyer与Mclune制作完成[6]。根据相关统计,20世纪30年代起至20世纪末,除中国以外,世界上其他国家发明或改造人降雨装置共229种。我国的人工模拟降雨试验研究起步较晚,直到20世纪50年代末才逐步开展[7−8]。我国在1959—2017年间,共研制出约80种降雨装置,用来进行土壤侵蚀等相关研究试验[8]。

2 模拟装置分类在众多人工模拟降雨设备中,根据雨滴形成的原理可分为以下4种类型:喷嘴式、管网式、针管式和悬线式;滴水式和喷水式则是由雨滴是否有初速度来区分。模拟降雨装置种类很多,在试验开始之前,应根据试验内容和条件,合理选择相应的野外或室内人工模拟降雨装置。

2.1 野外人工模拟降雨装置野外人工模拟降雨试验通常是指以较大的径流小区或者自然土坡为试验平台,土壤处于自然状态的条件下开展试验[9]。为满足不同条件下的野外人工降雨试验,国内外研制了多种类型的模拟装置。其中,固定式野外人工模拟降雨试验装置一般只能在某一固定区域进行降雨试验,不便于对不同类型区域的土壤进行模拟研究。便携式野外人工模拟降雨装置则解决了上述装置不便于移动的问题,有利于对多个区域进行不同的模拟降雨试验。除此之外,还有井架式人工模拟降雨装置和吸顶式人工模拟降雨装置,均可适用于不同类型的人工模拟降雨试验。

2.1.1 固定式装置主要(表1)有:1)RS-6人工降雨装置根据振荡式原理模拟降雨,由美国农业部和土壤侵蚀研究所开发;该型号的装置具有雨滴能量大,抗风能力强的优点。2)NLJY-10-02人工模拟降雨装置,能够产生的有效降雨面积最大为300 m2;3)EL-RS人工模拟降雨系统,参照美国国家土壤侵蚀试验室人工模拟降雨装置设计建造,85%以上雨滴的大小、动能接近自然降雨雨滴。

| 表 1 固定式野外人工模拟降雨装置的主要技术性能 Tab. 1 Main technical performances of fixed field artificial rainfall simulating devices |

主要(表2)有:1)DC-RY2人工模拟降雨装置,安装拆卸步骤简单,便于在不同坡面土壤上进行模拟降雨试验;2)TSJY-081全自动便携式模拟降雨装置,既能够在大范围内调节雨强,又能保证大、中、小雨滴的模拟效果,无限近似于自然降雨;3)NLJY-10-01、NLJY-10-05人工模拟降雨装置,适用于野外不同位置的降雨模拟,方便快捷;4)DJ-JY102便携式人工模拟降雨器,用于野外人工降雨研究中需要喷头具有较高喷散程度的模拟试验中;5)SRS-BX-06人工模拟降雨装置,自动测控系统可在现场对模拟降雨的动态变化进行实时监测,便于快速调节雨强至试验要求值;6)JLC-RY1人工模拟降雨系统,是由我国生产的第3代、全触屏控制的模拟降雨器。

| 表 2 便携式野外人工模拟降雨装置的主要技术性能 Tab. 2 Main technical performances of portable field artificial rainfall simulating devices |

主要(表3)有:1)NLJY-10-04人工模拟降雨器,采用全自动降雨系统控制中心NLJY-10型降雨控制中心及DCS工作模式来进行模拟降雨,能够显示降雨强度、开度、压力、倒计时等;2)SRS-GJ-06人工模拟降雨装置,通过闭环测控控制算法,平稳且快速对降雨强度进行调控。同时供水管路布设更合理,供水管道安装更科学,大幅度地提升了井架式降雨器的模拟效果;3)QYJY-503人工模拟降雨装置,采用航车式移动方式,适用于野外人工降雨试验中需要大型降雨设备时。

| 表 3 井架式野外人工模拟降雨装置的主要技术性能 Tab. 3 Main technical performances of the derrick-type field artificial rainfall simulating devices |

室内人工模拟降雨试验一般是指在降雨大厅内建造的相关模拟装置,试验土壤一般经过不同程度的人为干扰[10]。目前,国内外研究的主要室内人工模拟装置包括以下6种(表4):1)DIK-6000人工模拟降雨装置,是世界第2大规模的人工降雨试验装置,该降雨器的降雨过程由计算机设定参数直接自动控制;2)SJY-082智能人工模拟降雨装置,是由我国设计、生产和建造而成的。该装置需要在室内建造降雨大厅,在大厅内完成模拟降雨试验;3)TSJY-08是使用多MCU协调处理机制的嵌入式人工降雨智能系统。该模拟降雨装置主要由控制区和降雨区构成,可以在模拟降雨的同时采集雨强、压力、雨量等数据;4)NLJY-10-03人工模拟降雨装置,采用NLJY-10型降雨控制中心,DCS工作模式进行模拟降雨的相关工作,全自动化控制整个过程和功能;5)HJ03-NLJY10-10侧喷式人工模拟降雨装置,适用于雨滴溅蚀与土壤侵蚀的研究;6)位于北京林业大学鹫峰试验基地的QYJY-503C 人工模拟降雨器,共划分为4个独立雨区,降雨强度范围为10~270 mm/h,且雨强调控的精确值达到5~7 mm/h,降雨高度为12 m。可实现连续、变雨强降雨,提前设置多降雨场次、时间、雨强,系统可自动执行场次降雨的切换。采用PLC控制系统,实现无线控制终端控制降雨。降雨过程由动态监控系统实时监控。与控制系统联合工作,以实现以下主要功能:a)与PLC进行数据通讯;b)具备齐全的控制操作、记录、显示功能;c)以动画图形动态模拟水泵的运行情况,喷头的开闭情况;d)控制水泵起停,并监视其故障保护状况;e)实时快速响应,对设备运行状态、故障做到准确显示和实时报警。

| 表 4 室内人工模拟降雨装置的主要技术性能 Tab. 4 Main technical performances of indoor artificial rainfall simulating devices |

人工模拟的降雨虽无法与天然降雨完全一致,但仍需要满足一定的条件使其无限接近于天然降雨。目前通常以降雨均匀度、降雨强度、雨滴动能、终速和雨滴直径等作为主要评价指标[3]。

3.1 降雨均匀度目前,通常采用均匀性公式计算得出降雨均匀度系数,来表示降雨均匀度。我国要求降雨均匀系数 > 0.8以上[11]。均匀性系数k计算式为:

| $ k = 1-\sum\nolimits _{i = 1}^{n}\frac{\left|{x}_{i}-\overline{x}\left.\right|\right.}{n\overline{x}} 。$ | (1) |

式中:

不同的试验所需要的模拟降雨强度不同,这需要人工模拟降雨装置的降雨强度具有一定的可调节范围。目前我国的模拟降雨装置中,主要通过对压力和流量的控制来操控降雨强度[12]。小降雨强度人工模拟降雨装置的强度变化是由针号和针数的变化来控制的。大降雨强度装置主要是通过调节供水量以及振动台的频率来控制降雨强度[13]。此外,以中科院水保所模拟降雨大厅的装置为代表的是雨滴发生器为喷头形式,降雨强度由不同组合的喷头及不同直径的喷嘴来控制[14]。

3.3 雨滴动能自然雨滴在到达地表之前会达到一个最终速度,直接影响雨滴动能,进而影响其对土壤的侵蚀作用。因此,人工模拟降雨器的雨滴终速和动能是评估模拟器产生的降雨与自然降雨是否相似的重要标准[15]。不同的模拟装置所安装的雨滴发生器不同,喷头式雨滴发生器在产生降雨的瞬间就具有一定的初动能,因此雨滴能够在较低的高度下达到最终速度。而针孔式雨滴发生器通常需要模拟装置具有较高的高度。研究发现,下喷式喷头在降落高度为2 m时,就可以满足不同直径的雨滴获得终点速度的要求[16]。

3.4 雨滴直径雨滴直径是率定模拟降雨装置的重要指标,目前,对于雨滴直径的测定方法有动力学法、滤纸色斑法、摄影法和雨滴谱仪法等[17]。其中,滤纸色斑法因成本低和操作简单的特点被广泛应用。该方法通常是先在滤纸上涂颜料来对雨滴进行采样,然后量出雨滴的色斑直径D,对直径进行分类和计数,并根据换算公式

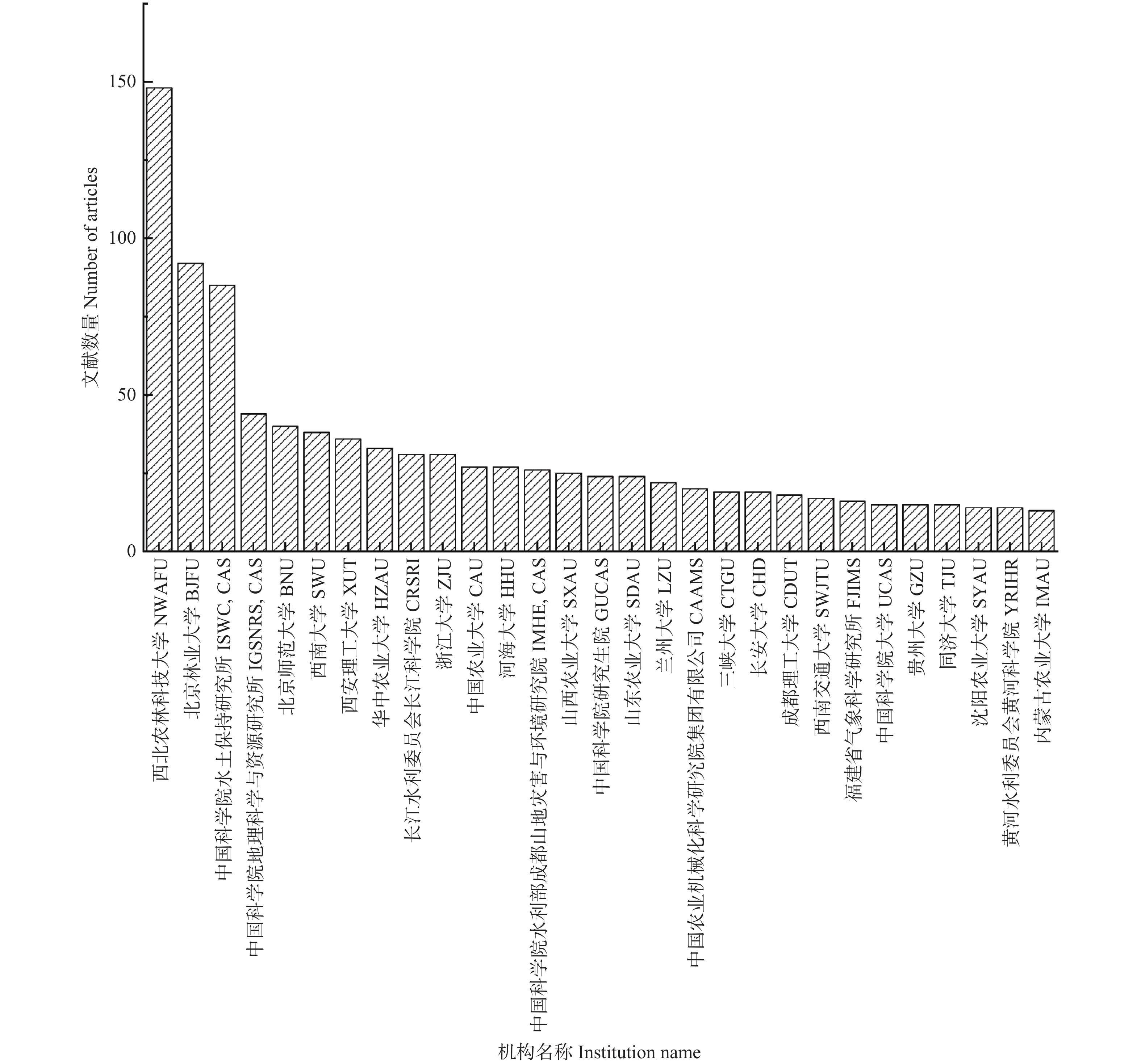

目前,我国有近400所研究机构进行过人工模拟降雨的相关研究,包括高校、研究所、试验站以及行政单位等[19]。前5研究机构分别为西北农林科技大学、北京林业大学、中国科学院水利部水土保持研究所、中国科学院地理科学与资源研究所和北京师范大学(表5)。图1中展示近年来对人工模拟降雨的研究文献的发表情况,发表文献最多的是西北农林科技大学,数量为148篇;其次是北京林业大学92篇和中国科学院水利部水土保持研究所85篇。

| 表 5 我国人工模拟降雨研究排名前五的机构成果发表情况 Tab. 5 Published results by the top five institutions in China for artificial rainfall simulating study |

|

NWAFU: Northwest A&F University. BJFU: Beijing Forestry University. ISWC, CAS: Institute of Soil and Water Conservation, Chinese Academy of Sciences. IGSNRS, CAS: Institute of Geographic Sciences and Natural Resources, Chinese Academy of Sciences. BNU: Beijing Normal University. SWU: Southwest University. XUT: Xi'an University of Technology. HZAU: Huazhong Agricultural University. CRSRI: Changjiang River Scientific Research Institute. ZJU: Zhejiang University. CAU: China Agricultural University. HHU: Hohai University. IMHE, CAS: Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of sciences. SXAU: Shanxi Agricultural University. UCAS: Graduate University of Chinese Academy of Sciences. SDAU: Shandong Agricultural University. LZU: Lanzhou University. CAAMS: Chinese Academy of Agricultural Mechanization Sciences Group Co. , Ltd. CTGU: China Three Gorges University. CHD: Chang' an University. CDUT: Chengdu University of Technology. SWJTU: Southwest Jiaotong University. FJIMS: Fujian Institute of Meteorological Science. UCAS: University of Chinese Academy of Sciences. GZU: Guizhou University. TJU: Tongji University. SYAU: Shenyang Agricultural University. YRIHR: Yellow River Institute of Hydraulic Research. IMAU: Inner Mongolia Agricultural University. 图 1 我国人工模拟降雨研究文献发表情况 Fig. 1 Publication of literature on artificially simulated rainfall research in China |

为满足不同模拟降雨试验对降雨装置的要求,在设计制造人工模拟降雨装置时需针对不同试验体现不同功能。对于野外人工模拟降雨试验,需要模拟降雨装置具有便于携带、操作简单、拆卸方便的特点,例如刘素媛等[7]在研制SB-YZCP型装置时采用了组合式结构,使其具有易于安装拆卸、运输,性能稳定的特点,适用于高精度、小降雨强度的人工模拟降雨试验。陈文亮等[20]在研制SR型装置时则采用了多喷头、多单元组合式的喷嘴式结构配置,可以模拟多种范围的降雨环境,同时,SR型装置由铝合金材料构成,具有轻便便携,易于安装拆卸的功能,适用于野外不同条件下的模拟降雨试验。张光辉等[21]研究的槽式人工模拟降雨装置,具有安装拆卸方便及易于运输的功能,同时具有水分循环功能,降雨通过泄流系统进入储水池,净化后重新进入降雨系统,实现水分循环利用。

根据不同模拟降雨试验中所需要的坡度不同,可通过液压系统调控,同时安装同槽变坡装置、雨前自动遮挡装置、雨后干燥系统以及野外多方向风力模拟系统至模拟降雨装置中,实现对试验对象的调节功能。对于一些需要更换试验样地的模拟降雨试验,安装具有车载移动功能的人工模拟降雨装置,可解决野外试验中模拟装置较大、不便更改位置的问题。一些模拟装置可在试验开始前提前设置好降雨场次、时间和降雨强度,由系统自动控制执行场次降雨的切换,使用起来方便快捷。

具有智能操控功能的人工模拟降雨装置采用PLC控制系统,可实现无线控制终端来控制降雨。系统可实时监测降雨强度并将数据传输至控制台,与设定的降雨强度值进行对比分析,并自动调节,改变供水水压和流量。具有动态监控功能的模拟装置则可实现降雨过程实时动态监测。

5.2 应用比较人工模拟降雨装置具有很好的便利性,能够克服天然降雨试验环境的各种限制条件,因此广泛应用于土壤侵蚀等多方面的研究中。例如,人工模拟降雨试验装置可用于研究细沟侵蚀、坡面侵蚀、不同类型土地的产沙特征以及水土保持措施对产沙量的影响等。

人工模拟降雨装置在农田水利中研究较为广泛。在最优集流下垫面、坡耕地的水土流失路径、干旱区雨水利用、黄土丘陵区草灌植被的减沙效应等方面取得了很大的成就。

利用人工模拟降雨试验研究矿业工程中的土壤侵蚀进行研究,对矿业工程的施工建设安全、生产安全、土壤侵蚀预防以及水土保持具有重要意义。近年来,模拟降雨的试验方法被广泛用于研究采矿项目的土壤侵蚀模式、工矿区的土壤和水质保护措施,以及垂直侵蚀控制措施。

在土木工程中,有些特殊岩体在与水接触时会发生坍塌,采用天然降雨的研究方法难以在短时间内维持岩体的形状,人工降雨可以很好解决这个问题。人工降雨可以在建筑工地上使用,以快速识别建筑项目执行过程中的安全风险。

6 未来发展 6.1 新功能目前,国内外已经研制出了许多功能各异的人工模拟降雨装置,以满足不同类型的降雨相关试验需求。这些装置的出现消除了野外天然降雨对试验条件的限制,使得降雨相关研究更加方便顺利。然而,目前的人工模拟降雨装置仍存在改进的空间,适当增加新功能可以更好地应用于各种类型的降雨模拟试验中。

1)便携式人工模拟降雨装置具有方便移动、安装拆卸简单的优点,适用于野外不同样地的模拟降雨试验。应增加手工装配连接的功能,减少螺栓螺母链接的部件。同时增加铝合金等轻重量的金属或高强度的塑料组件的配置,减轻重量便于携带,减轻锈蚀以降低故障发生的频率。

2)野外人工模拟降雨系统应增加便携式稳流装置以及水质净化、软化等装置,在摆脱对水带等野外储水设备依赖的同时,增加与水井、水窖等供水源的直联功能。同时降低对野外水质的要求,提高装置的适用范围。

3)野外人工模拟降雨装置应将雨量计等反馈装置纳入数显自动测控系统中,实现实施联动和自动校准。

4)野外人工模拟降雨装置应增加开度调节功能和“一管多头”功能,以实现降雨过程中降雨强度的无顿挫切换;增添人工智能系统,使装置能够自动标定并稳定维持降雨强度,无需在测量前人工标定。

5)增加净水循环系统,完善水量循环能力,将多余的水量汇流于泻流系统进入储水池,经净化后重新进入降雨系统;增加溶液降雨系统和管路自清洁装置,实现模拟酸雨等试验场景。同时配套有管路自清洁装置,以实现不同溶液的更换降雨,以免溶液互相干扰或发生反应。

6)在人工降雨控制系统中,添加国内外主要人工降雨装置型号及其参数特征数据库,能够将本装置测量结果自动换算为其他装置的测量结果,以便学界横向对比。

6.2 新应用目前,对于人工模拟降雨装置应用的研究已经较为完善,但仍然存在一些需要新增加的应用,以提高人工模拟降雨装置的实用性与精确性。

在对土壤侵蚀的研究中,野外原位试验可能由于面积过大或其他因素导致模拟降雨试验开展较为困难。因此,通常采用缩比尺模型的试验方法来研究,但对于不同的试验研究,存在各要素缩小尺度不协调的情况,仍需要制定较为具体和详细的缩尺度标准来进行。同时,增加标准化人工降雨使用说明,并建议性给出测量要素所需缩小尺度的阈值。在对降雨及降雨的影响等领域进行研究时,需要在一定范围内任意调节雨滴的尺寸和降雨量。若能新增一个功能,将雨量计的模拟信号转换为数字量,以数字形式显示当前雨量,则可以更加直接的观测到雨量、降雨强度的变化,便于调节雨量、降雨强度至试验要求值。

7 结论目前研制的人工模拟降雨装置分为室内和室外2种类型,不同的模拟装置之间的功能和应用有所不同,以满足不同降雨试验的条件要求。然而由于天然降雨的复杂性,精确模拟仍然存在很大的困难,研究中使用不同的模拟装置和方法导致相同条件下人工降雨试验的研究结果有所不同,试验结果的代表性较差,难以推广。因此,为增强人工模拟降雨与自然降雨之间的相似性,今后可通过以下途径进行改进:1)更新和改进人工模拟降雨装置,降低降雨强度切换的顿挫,增加雨滴直径类型,并消除由不同降雨机类型带来的设备误差;2)进一步发展盐溶液、纯水等控制性降雨类型;3)制定统一的人工模拟降雨操作规范指标,避免试验环境和方法差异导致的误差。未来需要根据实际情况及时对人工模拟降雨装置进行改进,以促进人工模拟降雨试验研究的开展。

| [1] |

水土保持和不同降雨条件对小流域水土流失的影响研究[J]. 水利技术监督, 2022(12): 193. CHEN Dan. Soil and water conservation and the effect of different rainfall conditions on soil erosion in small watersheds[J]. Technical Supervision in Water Resources, 2022(12): 193. |

| [2] |

高淑琴,李京善. 人工模拟降雨装置性能试验[J]. 南水北调与水利科技,1996,17(1):32. GAO Shuqin,LI Jingshan. Performance test of artificial rainfall simulation device[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science and Technology,1996,17(1):32. |

| [3] |

Kust03−1型人工模拟降雨试验装置的设计与率定[J]. 昆明理工大学学报(理工版), 2008, 33(2): 81. ZHOU Yue, WANG Jie, HU Shaowei. Designing and calibration of Kust03−1 rainfall simulating system[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology (Science and Technology), 2008, 33(2): 81. |

| [4] |

人工模拟降雨装置及其应用介绍[J]. 中国水土保持, 2012(12): 52. DAI Xiao, ZHANG Haitao, ZHOU Damai, et al. Introduction to artificial rainfall simulator and its application[J]. Soil and Water Conservation in China, 2012(12): 52. |

| [5] |

人工模拟降雨装置的研制与应用[J]. 辐射防护, 2000, 20(1/2): 86. GAO Xiaomei, LI Zhaolin, JIA Xue, et al. Development and application of artificial rainfall device[J]. Radiation Protection, 2000, 20(1/2): 86. |

| [6] |

人工模拟降雨装置在水土保持方面的应用[J]. 水土保持研究, 2005, 12(4): 188. WANG Jie, HU Shaowei, ZHOU Yue. Application of artificial simulation of rainfall devices to soil and water conservation[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2005, 12(4): 188. |

| [7] |

SB-YZCP人工降雨模拟装置特性及应用研究[J]. 土壤侵蚀与水土保持学报, 1998, 4(2): 47. LIU Suyuan, HAN Qizhi, NIE Zhengang, et al. Study on characteristic and application of SB-YZCP artificial rainfall simulator[J]. Journal of Soil Erosion and Soil and Water Conservation, 1998, 4(2): 47. |

| [8] |

我国人工模拟降雨土壤侵蚀试验研究综述[J]. 陕西水利, 2020(12): 128. WANG Jian, SUO Meiqin. A summary of the experimental research on artificial rainfall and soil erosion in China[J]. Shaanxi Water Resources, 2020(12): 128. |

| [9] |

野外模拟降雨条件下径流小区产流产沙试验研究[J]. 水土保持研究, 2018, 25(1): 23. WEN Yongfu, GAO Peng, MU Xingmin, et al. Experimental study on runoff and sediment yield in runoff plot under field simulated rainfall condition[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2018, 25(1): 23. |

| [10] |

郑粉莉,赵军. 人工模拟降雨大厅及模拟降雨设备简介[J]. 水土保持研究,2004,11(4):177. ZHENG Fenli,ZHAO Jun. Introduction to artificial rainfall simulation hall and rainfall simulation equipment[J]. Research of Soil and Water Conservation,2004,11(4):177. |

| [11] |

针管式人工降雨装置的设计与应用[J]. 武汉理工大学学报, 2013, 35(12): 125. SUN Kai, ZHANG Jiru. Design and calibration of needle-tubing artificial rainfall device[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2013, 35(12): 125. |

| [12] |

变频调速控制在模拟降雨系统中的应用[J]. 河南科学, 2011, 29(1): 74. ZHANG Huiling. An application of frequency control in a simulated rain system[J]. Henan Science, 2011, 29(1): 74. |

| [13] |

SX2002管网式降雨模拟装置的试验研究[J]. 中国水土保持, 2006(4): 8. XU Xiangzhou, ZHANG Hongwu, DONG Zhandi, et al. Experimental study on SX2002 pipe-network-type precipitation simulation apparatus[J]. Soil and Water Conservation in China, 2006(4): 8. |

| [14] |

QYJY-503C人工模拟降雨装置降雨特性试验[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(2): 31. HUO Yunmei, BI Huaxing, ZHU Yongjie, et al. Characteristics of artificial rainfall produced by QYJY-503C simulation system[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2015, 13(2): 31. |

| [15] |

人工模拟降雨技术研究综述[J]. 中国农村水利水电, 2003(3): 73. REN Shumei, LIU Honglu, GU Tao. Summary of research on artificial simulation of rainfall[J]. China Rural Water and Hydropower, 2003(3): 73. |

| [16] |

吴光艳,郝民利,刘超群,等. 天然降雨与人工降雨特性的研究[J]. 人民珠江,2013,34(2):5. WU Guangyan,HAO Minli,LIU Chaoqun,et al. Research on the characteristics of natural and artificial rainfall[J]. Pearl River,2013,34(2):5. |

| [17] |

一种激光雨滴谱仪小雨滴检测方法[J]. 气象科技, 2013, 41(4): 603. LIU Jun, MA Shangchang, YANG Bifeng. A method of small raindrop detection in optical disdrometer[J]. Meteorological Science and Technology, 2013, 41(4): 603. |

| [18] |

采用滤纸色斑法对雨滴直径的研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2008, 32(6): 1165. LIAO Wei, WEI Miaomiao, HUANG Yuyu. Research on raindrop diameter based on filter paper splash procedure[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science & Engineering), 2008, 32(6): 1165. DOI:10.3963/j.issn.2095-3844.2008.06.050 |

| [19] |

我国人工降雨侵蚀相关试验的研究进展回顾[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(2): 134. KE Qihua, ZHANG Keli. A review on the erosion-related researches by simulated rainfall experiments in China[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2018, 16(2): 134. |

| [20] |

国内外人工模拟降雨装置综述[J]. 水土保持学报, 1990, 4(1): 61. CHEN Wenliang, WANG Zhanli. Summary on the installation of simulated rainfall at home and abroad[J]. Acta Conservationis Soli et Aquae Sinica, 1990, 4(1): 61. |

| [21] |

槽式人工模拟降雨机的工作原理与特性[J]. 水土保持通报, 2007, 27(6): 56. ZHANG Guanghui, LIU Baoyuan, LI Pingkang. Principles and properties of artificial trough rainfall simulator[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2007, 27(6): 56. |

2025, Vol. 23

2025, Vol. 23