2. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院, 450001, 郑州

-

项目名称

- 河南省科技厅“河南省科技攻关重点项目”(222102320005);河南省教育厅“河南省高等学校重点科研项目”(22A420002)); 河南省自然资源厅“河南省国土资源科研项目”(豫财招标采购-2019-379-7, 豫政采(2)20190450-7)

-

第一作者简介

- 白自龙(1999—), 男, 硕士研究生。主要研究方向: 资源环境遥感。E-mail: bzl1202@163.com

-

通信作者简介

- 范沁河(1966—), 男, 副教授。主要研究方向: 生态经济。E-mail: swdxfqh@126.com

-

文章历史

-

收稿日期:2022-06-28

修回日期:2023-06-20

2. 河南省地质矿产勘查开发局第二地质矿产调查院, 450001, 郑州

2. The Second Institute of Geology and Mineral Resources Survey of Henan Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration and Development, 450001, Zhengzhou, China

由生态系统与人类社会相互作用而形成的国土空间是生态文明建设的载体[1]。由于生态系统严重衰退、生物多样性持续锐减等环境问题的出现,国土空间生态修复受到广泛关注[2-3]。中国共产党第十九次全国代表大会报告强调“统筹山水林田湖草系统治理,实施重要生态系统保护和修复重大工程”,使生态要素系统保护和修复工作提上日程。这也在一定程度上说明国土空间用途管制和生态保护修复密不可分。而如何识别国土空间生态保护修复重点区域。统筹推进山水林田湖草系统治理,构建国土空间生态保护修复格局,实现国土空间优化和生态功能提升,是当前国土空间生态修复面临的难题[4-5]。

生态安全格局理论是通过构建区域生态安全格局,对生态过程起到有效调控,对维护景观格局整体性及区域生态安全具有重要的意义。国外研究学者多使用生态网络分析ENA(ecological network analysis)[6]与绿色基础设施构建[7]的手段,来进行生态过程的模拟与绿色廊道的建设。目前,国内生态安全格局已经形成“源地选取—廊道识别—节点确定”的研究范式[8-10]。生态源地是促进生态过程、维持生态系统完整性提供高质量生态服务的生态斑块[11]。提取生态源地的方法较多,如倪庆琳等[8]利用形态学空间格局分析法(morphological spatial pattern analysis,MSPA)进行识别源地;方莹等[12]采用粒度反推法与生境质量模型来根据景观组分反选生态源地;付凤杰等[13]根据景观连通性与生态保护重要性等方面来识别生态源地;生态廊道是在阻力面构建的基础上获取的。目前多数学者常采用MCR(minimal cumulative resistance)模型[8-9]和电路理论[14]来构建阻力面和识别生态廊道。MCR模型采取多个指标来评价景观格局的综合阻力,是目前最广泛的应用方法。MaRce等提出基于电路理论识别夹点与障碍点区域,电路理论是利用电路中电子随意游走的特点来模仿物种扩散的流程,计算廊道上电流的密度来确定生态夹点区域,根据某一区段转移前后电流的变化确定生态障碍点区域[15-16]。

素有“渤海奥区”之称的海城市,森林、水域、生物物种资源丰富多样,具有良好的生态基础。然而近年来随着城镇化进程的加快和矿产资源的不断开发,绿色生态空间被逐渐侵占,生态功能退化,严重威胁区域生态安全,国土空间生态修复工作迫在眉睫,且当前生态修复研究主要聚焦小尺度的、单要素的如:矿山、湿地、森林生态修复的研究层面。生态保护修复目标是基于全方位,多尺度的综合研究。在此背景下,识别辽宁省海城市国土空间需生态修复保护重点区域对于区域空间生态修复与治理具有现实指导意义。笔者在综合分析国内外已有的国土空间生态修复的研究基础上,以海城市为研究区域,基于景观生态学的理念,运用MSPA景观格局分析法与InVEST模型中的生境质量模块相结合,从景观格局、生境质量的角度出发识别生态源地,基于电路理论,将生态学与物理学相结合,利用电子随机游走的特性对物种流动进行模拟,建立生态廊道,识别生态节点:夹点、障碍点、断裂点。确定海城市国土空间生态保护修复重点区域,并提出相应的保护修复措施,优化生态安全格局,为海城市生态保护和修复工作提供借鉴和依据。

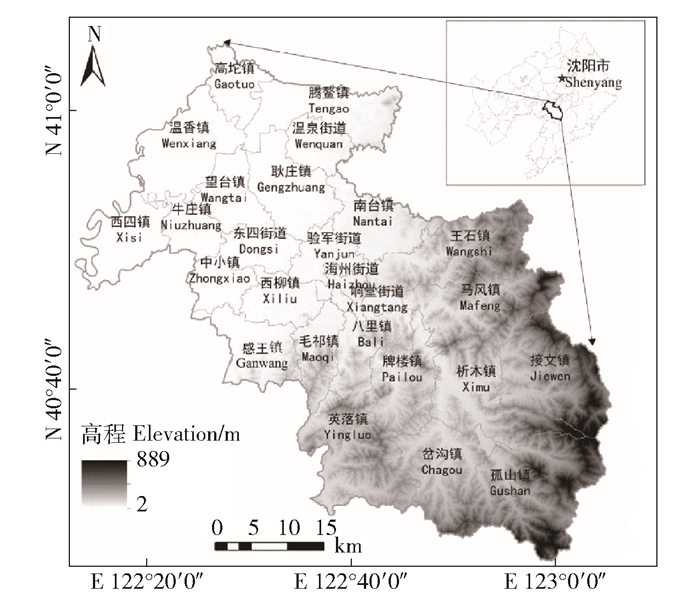

1 研究区概况海城市隶属于辽宁省鞍山市(E 122°18′~123°08′,N 40°29′~41°11′)(图 1),地处辽东半岛腹地,沈阳经济区之中,全境面积2 732 km2。全境年平均气温10.4 ℃,降雨量691.3 mm,温带季风性气候。海城市地势东南高、西北低,由东南向西北倾斜。

|

图 1 研究区位置示意图 Fig. 1 Location of the study area |

数据包括土地利用数据、DEM(digital elevation model)数据、NDVI(normalized difference vegetation index)数据及交通道路数据。其中:1)土地利用数据:来源于地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)2020年8—9月的Landsat-8遥感影像空间,分辨率为30 m×30 m;2)DEM数据:来源于地理空间数据云数据平台(http://www.gscloud.cn/),空间分辨率30 m×30 m;3)NDVI数据:基于GEE平台处理2020年8—9月Landsat-8遥感影像获取,空间分辨率30 m×30 m;4)自然保护区数据:来源于海城市自然资源局;5)海城市交通数据:来源于Open Street Map数据平台(https://www.openstreetmap.org/)。

在ENVI5.3中对Landsat-8影像进行校正、镶嵌、裁剪等预处理,使用支持向量机(support vector machine,SVM)的方法进行分类,将海城市的土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用土地6个一级类,以及17个二级地类,并参考海城市三调数据进行土地利用情况修正。

2.2 研究方法 2.2.1 景观格局分析根据海城市生态系统现状,将林地、草地和水域作为前景,其他土地利用类型作为背景,利用Guidos软件进行景观格局分析,相关参数设置参考已有研究[17-18],采用MSPA获取到7种互不重叠的景观类型,将核心区作为生态源地选取的依据(表 1)。

| 表 1 MSPA景观类型定义及其生态学含义 Tab. 1 Definitions of MSPA landscape types and their ecological meanings |

InVEST中的生境质量模块,是从生物多样性角度出发,对其生境质量作出定量评价。本研究中选取林地、草地和水域作为生态用地;将采矿用地、旱地、城镇用地、农村用地、裸土地作为生境的威胁源。模型的各类参数,通过参照已有的研究[19-20]确定(表 2和表 3)。计算式如下。

| $ Q_{x l}=H_{x l}\left(1-\left(\frac{D_{x j}^z}{D_{x j}^z+k^z}\right)\right) 。$ | (1) |

| 表 2 胁迫因子最大影响距离及权重 Tab. 2 Maximum affecting distances and weights by stress factors |

| 表 3 各土地类型对生境胁迫因子的生境适宜性和敏感度 Tab. 3 Habitat suitabilities and sensitivities of different land use types to stress factors |

式中:Qxl为地类l中生境栅格x的生境质量指数;Hxl为地类l的生境适宜性;Dxlz为l生境栅格中x的总的威胁水平;k为半饱和参数;z为模型默认参数;所有量纲为1。

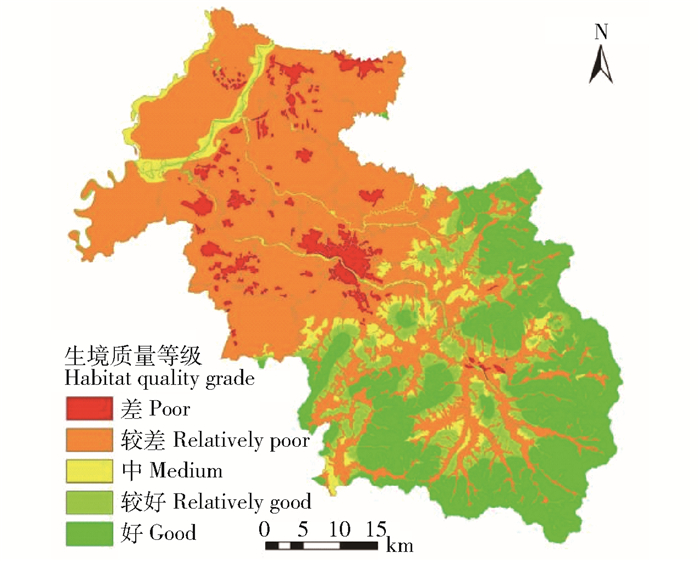

将InVEST模型模拟得到的生境质量,利用自然裂点法将生境质量评价结果分为5个等级:差(0,0.2)、较差[0.2, 0.5)、中[0.5, 0.8)、较好[0.8, 0.9)、好[0.9, 1.0]。得到海城市综合生境质量的评价结果(图 2)。海城市综合生境质量呈现东南高、西北低的分布特征。

|

图 2 海城市综合生境质量 Fig. 2 Comprehensive habitat quality in Haicheng city |

传统阻力面主要是以土地利用数据作为单一的指标进行赋值,所构建的阻力面不能精准的模拟生态阻力分布。因此本研究以土地利用数据为基础,构建综合阻力面:将土地利用数据、MSPA景观类型和NDVI阻力面结合作为显性阻力面,利用Kriging插值法生成不易直观判断的隐性生态阻力值并计算累计值得到隐性阻力面。将显性阻力面与隐性阻力面结合来精准模拟研究区的生态阻力,各指标参数设定参考已有研究[21-22](表 4)。计算式如下:

| $ M=f_{\min } \sum\limits_{i=m}^{j=n} D_{i j} R_i { 。} $ | (2) |

| 表 4 阻力因子属性 Tab. 4 Resistance factor attributes |

式中:M为最小累积阻力值;fmin为累计阻力值与生态过程的正相关关系;Dij为景观单元i到j的空间距离;Ri为景观单元i对目标单元扩散的阻力系数;m、n为生态源地编号。所有量纲为1。

生态廊道是生态景观中狭长地带,本质上是种群基因流动、传播等的主要通道[11]。本研究中生态廊道的构建以生态源地和综合阻力面为基础,利用Circuitscape插件中的Linkage Mapper模块实现,基于电路理论的连接度模型考虑物种随机游走的特性,能够准确地模拟物种迁徙的真实情况。

2.2.4 生态夹点识别生态夹点区域在生态网络中具有高电流密度和不可替代的特性,该区域的退化或损失极可能切断生态源地之间的连通[16]。本研究中在Circuitscape软件基础上,运用Pinchpoint Mapper工具,采用“raster centrality”模式识别生态夹点,此模式分为Pairwise和All-to-one 2类。

2.2.5 生态障碍点识别生态障碍点是指生物在廊道迁徙过程中,受到阻力较大的区域。移除后可增强景观连通性。利用Linkage mapper插件分析识别生态障碍点[8],该工具通过设定一定的半径的移动窗口,逐栅格计算生态廊道上各点清除后(将其阻力值设定为1)到达该廊道连接的2个生态源地间的最小成本距离(least cost distance)D,并计算其相比原始最小成本距离的减少量。一般通过计算D与初始值的改进得分作为识别障碍点的定量指标。公式如下:

| $ D=C_1+C_2+\left(L R^{\prime}\right) \text { 。} $ | (3) |

式中:D为最小成本距离;C1和C2分别为搜索窗口到源地1和源地2的最小累计阻力值;L为搜索窗口的最长轴长度;R′为替代障碍物的特征阻力值,设定为1;所有量纳为1。

2.2.6 生态断裂点识别生态断裂点的产生是因为主要交通路线对物种流通廊道的阻断[8]。大规模交通运输网打断部分的生态廊道,对景观连通性产生了不同程度的影响。笔者通过将生态廊道与交通路网进行叠加分析,确定生态断裂点区域。

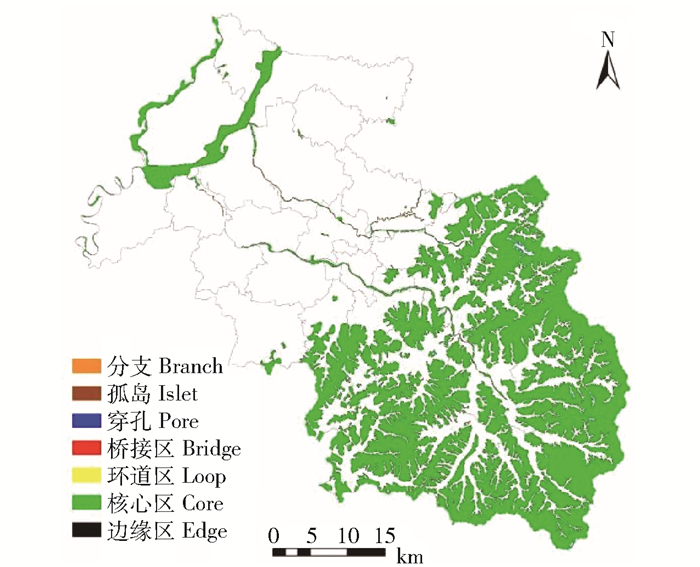

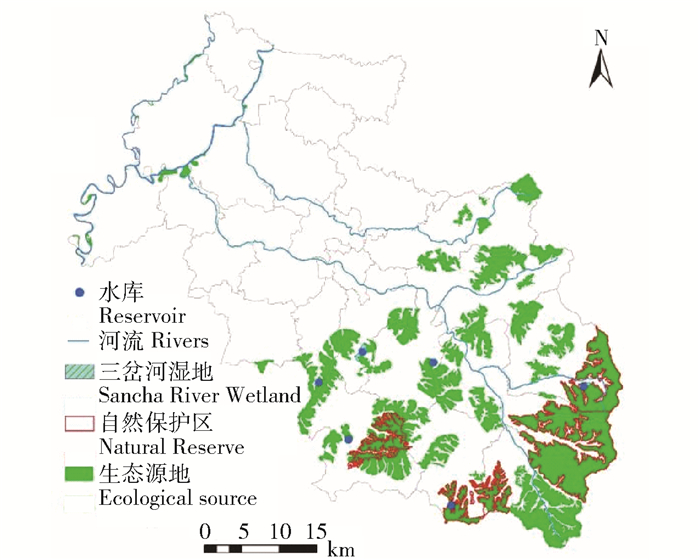

3 结果与分析 3.1 生态源地识别基于MSPA分析得到的结果如图 3所示,在各个景观类型中,核心区面积为910.70 km2,占海城市总面积的33.33%,主要分布在海城市东南部的森林覆盖度较高的区域。将海城市MSPA景观分析结果和InVEST生境质量(图 2)分析结果进行叠加,选取生境质量高的核心区斑块作为初步生态源地,同时再叠加海城市自然生态保护区数据,得到最终的生态源地(图 4)。生态源地总面积485.89 km2,占海城市土地总面积17.79%,土地利用类型以林地为主,占95.29%(表 5)。

|

图 3 海城市MSPA景观类型识别 Fig. 3 Landscape type based on MSPA in Haicheng city |

|

图 4 海城市生态源地 Fig. 4 Ecological sources in Haicheng city |

| 表 5 生态源地土地利用状况 Tab. 5 Land use status of ecological source |

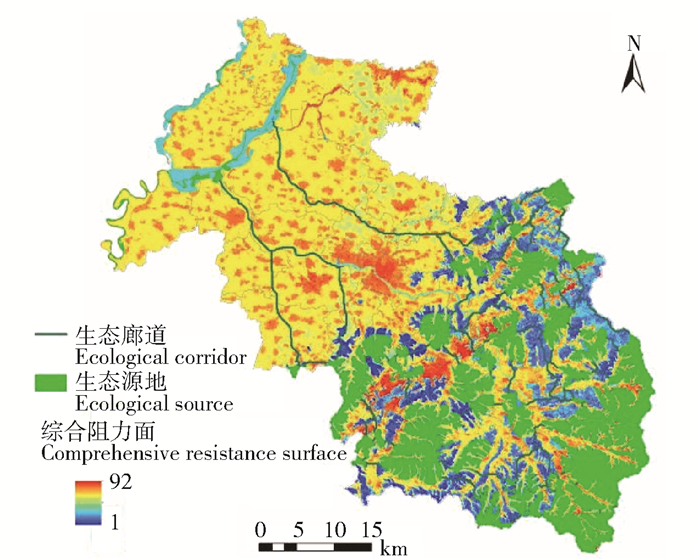

生态廊道与生态源地共同构成基础生态安全格局。如图 4和图 5所示,海城市高阻力值区域集中分布市域中南部,主要受到建筑用地、交通用地、工矿用地的阻尼作用。生态源地主要分布在中南部生境质量较高的地区。源间生态廊道纵横交错,总计长度394.81 km,主要为河流廊道与自然山脊型廊道。空间分布上北部以河流廊道为主,南部以自然山脊型廊道为主,长度较短且分布多而密集。

|

图 5 海城市生态安全格局 Fig. 5 Ecological security pattern in Haicheng city |

将pairwise和all-to-one这2种模式下识别得到的高电流区域与生态阻力面的高阻力区域进行叠加,综合分析出29处生态“夹点”区域。总长度达到71.63 km(图 6),其中最长的25.23 km,位于望台镇与耿庄镇交界处,并延伸到验军街道。最短为0.22 km,位于八里镇南部2块生态源地之间。夹点区域的生物流通概率大,但由于夹点周边存在着阻力高的非生态用地影响着生物流通的范围,加之人为活动的干预,夹点区域会被压缩的越来越窄。河流廊道是天然的、不可替代的生态廊道,位于该廊道上的夹点区域近来受到城镇建筑地的不断扩张、人为的填水造田,污染物的随意排放等使得河流生态廊道日渐消亡,进而使得该廊道的夹点区域渐渐变窄。

|

图 6 生态夹点空间分布 Fig. 6 Spatial distribution of ecological pinch points |

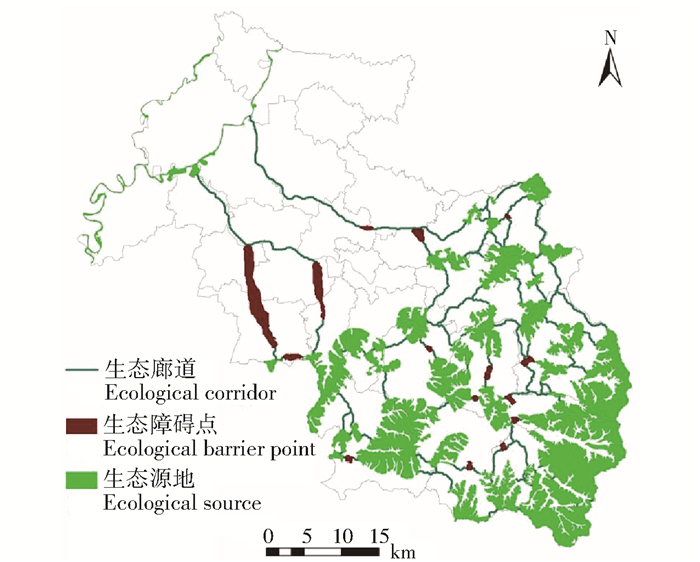

识别出生态障碍点区域16处,总计39.70 km2(图 7),其中斑块面积最大的1处涉及中小、西柳、感王3镇,面积为18.71 km2,1处贯穿西柳、毛祁2镇,析木镇4处,王石镇2处,英落镇、岔沟镇、接文镇、牌楼镇、感王镇各有1处,基于综合阻力面与累积电流恢复值识别得到的障碍点区域均分布于高低阻力值交界区域,位于生态廊道附近,且障碍区域多与源地相邻,是源地与廊道连通的重点区域,对于加强景观连通性起着至关重要的作用。

|

图 7 海城市生态障碍点 Fig. 7 Ecological barrier points in Haicheng city |

生态断裂点区域识别主要考虑大型交通道路(铁路、省道、国道、高速公路)对生态廊道的阻隔。纵横交叉的道路网使得景观破碎化严重,与廊道相交处切断景观连接度,对物种流通的安全性造成威胁。如图 8所示,生态断裂点区域共计34处,其中15处与铁路相交、11处与高速公路相交、3处于国道相交、12处与省道相交。有5处因高速公路、铁路并行且相隔比较近,3处高速公路与省道并行且相隔比较近,生态廊道与二者同时相交。

|

图 8 海城市生态断裂点 Fig. 8 Ecological breaking points in Haicheng city |

MSPA景观格局分析中得到的核心区中生境质量低的区域,将其作为待修复的重点区域。经过分析共得到破碎空间40.78 km2(图 9),镶嵌于林地与草地、林地与水域之间,主要分布在毛祁镇、响堂街道等镇。造成低质量破碎生态空间的原因较多,主要是由于建设用地的不断扩张、交通道路的阻隔、自然灾害等因素造成。

|

图 9 海城市破碎生态空间 Fig. 9 Broken ecological space in Haicheng city |

综合考虑生态阻力面、生态廊道、夹点等理论基础,获取海城市生态修复重点区域。生态修复是维持物种循环、能量流动的重要保障。整合修复3种重点区域和破碎生态空间,提高森林、水域、草地生态用地的生态网络完整性,可提高海城市生态基质和生态空间的稳定性,提升生态系统服务供给能力。

综上,基于不同生态修复重点区域的土地利用现状,分类提出以下修复建议:

1) 因其生态夹点为物种流动的必经之路,所以夹点的保护修复工作应该放在首位,夹点区域土地利用现状为耕地的可增加田间地头种植经济林的数量,加强林网建设,以达到防风固沙,降低该区域的生态阻力,提高生态功能;夹点区域为山区林地的,应该加强对幼林抚育、林种搭配,监测森林病虫害,提高森林质量,禁止滥砍滥发,保护和提升森林植被的自然修复功能;针对于河流型生态夹点,应该加强河流综合治理:一方面采取河道整治、水环境整治、河道清淤等措施,另一方面采取生态修复措施,以改善水质和水文条件,增加河流地貌和物种多样性。最后对于部分位于草地的生态夹点区域应该加强退化草地修复,提高植被覆盖度,禁止该类地区不被建设用地侵占。

2) 修复障碍点区域目的是为了减少物种在廊道上流通时受到的阻力,增强景观连通度[18]。海城市生态障碍点区域土地利用类型主要以耕地与农村建设用地为主,对于旱地与水田之类的耕地,可对部分耕地实施退耕还林(草)政策,严禁任何一切的开荒破坏生态用地的行为,以此来提高源地之间的生态连通性。对于土地利用类型为农村建设用地的障碍点区域,应该提高区域内绿地建设,控制农村污染物的排放,加强农村非法占地的监测,保障农村建设用地内部的生态连续性。

3) 生态断裂点区域可建造生物通道,增加景观连通性来使该处的廊道能够正常发挥作用。根据研究区实际情况,高速公路、省道、国道封闭性良好、车辆行驶路度快,物种的通过难度较大,可通过修建涵洞、天桥等野生动物人工通道,保证生物移动的畅通;铁路占地面积少,自然环境受其影响较小,可在铁路两旁做好植被绿化,修建隔音墙,达到吸附沙尘、减少行驶过程中产生的噪声对生物干扰的效果。政府有关部门可对生态廊道实施动态监测,及时发现并处理影响生物流动的因素。

4) 破碎生态空间斑块分布零散,统一修复难度较大,因此各个乡镇单独进行管理,结合各自的具体发展方向,重新配置生态用地。如可选择区域内面积较大的斑块进行地形修复、综合整治等,恢复景观连通性;对于一些过于分散且细小的斑块,可因时因地采取异地造林,异地复绿等措施修复生态资源。

4 结论1) 海城市生态源地485.89 km2,占全域总面积的17.82%,以林地、草地和水域3类土地利用类型构成;源间生态廊道总长394.81 km,生态廊道包括河流型廊道和自然山脊型廊道。空间分布上生态源地与生态廊道集中分布在海城市南部,生境质量较好。

2) 通过研究识别出海城市生态保护修复重点区域包括:生态夹点29处,主要位于海城河的牛庄镇河段,五道河耿庄镇等河段的河流廊道上;待修复的生态障碍点16处,总计39.70 km2,分布广泛,主要位于生态阻力高值与低值区的交界处;待修复生态断裂点34处,其中与铁路相交15处、与高速公路相交11处、3处于国道相交、12处与省道相交;破碎生态空间40.78 km2,主要分布在毛祁镇、响堂街道、马风镇、王石镇的生境质量较低的区域。

3) 综合各类生态保护修复重点区域的空间分布特征、土地利用现状,分别提出了各类生态保护修复重点区域的针对性修复工程和长期监测工程等。修复方针以自然恢复为主,人工干涉为辅,在充分发挥生态系统的自我修复能力的基础上,引领着生态系统的良性发展。

| [1] |

彭建, 吕丹娜, 董建权, 等. 过程耦合与空间集成: 国土空间生态修复的景观生态学认知[J]. 自然资源学报, 2020, 35(1): 3. PENG Jian, LÜ Danna, DONG Jianquan, et al. Process coupling and spatial integration: Characterizing ecological restoration of territorial space in view of landscape ecology[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 3. |

| [2] |

王威, 贾文涛. 生态文明理念下的国土综合整治与生态保护修复[J]. 中国土地, 2019(5): 29. WANG Wei, JIA Wentao. Comprehensive land improvement and ecological protection and restoration under the concept of ecological civilization[J]. China Land, 2019(5): 29. |

| [3] |

王军, 应凌霄, 钟莉娜. 新时代国土整治与生态修复转型思考[J]. 自然资源学报, 2020, 35(1): 26. WANG Jun, YING Lingxiao, ZHONG Lina. Thingking for the transformation of land consolidation and ecological restoration in the new era[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 26. |

| [4] |

韩博, 金晓斌, 项晓敏, 等. 基于"要素-景观-系统" 框架的江苏省长江沿线生态修复格局分析与对策[J]. 自然资源学报, 2020, 35(1): 141. HAN Bo, JIN Xiaobin, XIANG Xiaomin, et al. Exploration of ecological restoration pattern and countermeasure along the Yangtze River in Jiangsu province based on the "element-landscape-system" frameword[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 141. |

| [5] |

王聪, 伍星, 傅伯杰, 等. 重点脆弱生态区生态恢复模式现状与发展方向[J]. 生态学报, 2019, 39(20): 7333. WANG Cong, WU Xing, FU Bojie, et al. Ecological restoration in the key ecologically vulnerable regions: Current situation and development direction[J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(20): 7333. |

| [6] |

FATH B D, SCHARLER U M, ULANOWICZ R E, et al. Ecological network analysis: Network construction[J]. Ecological modelling, 2007, 208(1): 49. DOI:10.1016/j.ecolmodel.2007.04.029 |

| [7] |

BENEDICT M A, MCMAHON E T. Green infrastructure: Smart conservation for the 21st century[J]. Renewable resources journal, 2002, 20(3): 12. |

| [8] |

倪庆琳, 侯湖平, 丁忠义, 等. 基于生态安全格局识别的国土空间生态修复分区: 以徐州市贾汪区为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(1): 204. NI Qinglin, HOU Huping, DING Zhongyi, et al. Ecological remediation zoning of territory based on the ecological security pattern recognition: Taking Jiawang district of Xuzhou city as an example[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 204. |

| [9] |

袁媛, 白中科, 师学义, 等. 基于生态安全格局的国土空间生态保护修复优先区确定: 以河北省遵化市为例[J]. 生态学杂志, 2022, 41(4): 750. YUAN Yuan, BAI Zhongke, SHI Xueyi, et al. Determining priority areas for ecosystem preservation and restoration of territory based on ecological security pattern: A case study in Zunhua city, Hebei province[J]. Journal of Ecology, 2022, 41(4): 750. |

| [10] |

温雪静, 周智, 张美丽, 等. 太行山区国土空间生态修复关键区域识别: 以唐县为例[J]. 中国生态农业学报, 2021, 29(12): 2093. WEN Xuejing, ZHOU Zhi, ZHANG Meili, et al. Identification of key areas of territorial ecological restoration in Taihang Mountains: A case study of Tang county[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2021, 29(12): 2093. DOI:10.12357/cjea.20210387 |

| [11] |

PENG Jian, YANG Yang, LIU Yanxu, et al. Linking ecosystem services and circuit theory to identify ecological security patterns[J]. Science of the Total Environment, 2018, 644: 781. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.06.292 |

| [12] |

方莹, 王静, 黄隆杨, 等. 基于生态安全格局的国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别: 以烟台市为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(1): 190. FANG Ying, WANG Jing, HUANG Longyang, et al. Determining and identifying key areas of ecosystem preservation and restoration for territorial spatial planning based on ecological security pattern: A case study of Yantai city[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(1): 190. |

| [13] |

付凤杰, 刘珍环, 刘海. 基于生态安全格局的国土空间生态修复关键区域识别: 以贺州市为例[J]. 生态学报, 2021, 41(9): 3406. FU Fengjie, LIU Zhenhuan, LIU Hai. Identifying key areas of ecosystem restoration for territorial space based on ecological security pattern: A case study in Hezhou city[J]. Acta Ecologica Sinica, 2021, 41(9): 3406. |

| [14] |

GAO Jiangbo, DU Fujun, ZUO Liyuan, et al. Integrating ecosystem services and rocky desertification into identification of karst ecological security pattern[J]. Landscape Ecology, 2021, 36(7): 2113. DOI:10.1007/s10980-020-01100-x |

| [15] |

MCRAE B H, HALL S A, BEIER P, et al. Where to restore ecological connectivity? Detecting barriers and quantifying restoration benefits[J]. Plos One, 2012, 7(12): e52604. DOI:10.1371/journal.pone.0052604 |

| [16] |

MCRAE B H, DICKSON B G, KEITT T H, et al. Using circuit theory to model connectivity in ecology, evolution, and conservation[J]. Ecology, 2008, 89(10): 2712. DOI:10.1890/07-1861.1 |

| [17] |

CLAY E, MORENO-SANCHEZ R, TORRES-ROJO J M, et al. National assessment of the fragmentation levels and fragmentation-class transitions of the forests in Mexico for 2002, 2008 and 2013[J]. Forests, 2016, 7(3): 48. DOI:10.3390/f7030048 |

| [18] |

WANG Hefei, PEI Zongping. Urban green corridors analysis for a rapid urbanization city exemplified in Gaoyou city, Jiangsu[J]. Forests, 2020, 11(12): 1374. DOI:10.3390/f11121374 |

| [19] |

许宝荣, 刘一川, 董莹, 等. 基于InVEST模型的兰州地区生境质量评价[J]. 中国沙漠, 2021, 41(5): 120. XU Baorong, LIU Yichuan, DONG Ying, et al. Evaluation of habitat quality in Lanzhou region based on InVEST model[J]. Journal of Desert Research, 2021, 41(5): 120. |

| [20] |

高周冰, 王晓瑞, 隋雪艳, 等. 基于FLUS和InVEST模型的南京市生境质量多情景预测[J]. 农业资源与环境学报, 2022, 39(5): 1. GAO Zhoubing, WANG Xiaorui, SUI Xueyan, et al. Multi-scenario prediction of habitat quality in Nanjing based on FLUS and InVEST model[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2022, 39(5): 1. |

| [21] |

张萌, 刘吉平, 赵丹丹. 吉林省西部生态安全格局构建[J]. 干旱区地理, 2021, 44(6): 1676. ZHANG Meng, LIU Jiping, ZHAO Dandan. Construction of ecological security pattern in western Jilin province[J]. Arid Land Geography, 2021, 44(6): 1676. |

| [22] |

ROY A, DEVI B, DEBNATH B, et al. Geospatial modelling for identification of potential ecological corridors in Orissa[J]. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2010, 38(3): 387. DOI:10.1007/s12524-010-0042-6 |

2024, Vol. 22

2024, Vol. 22