2. 青海省交通科学研究院,810003,西宁

-

项目名称

- 甘肃省科技厅科技重大专项“甘肃省黄河流域公路低环境影响建设关键技术研究”(21ZD8JA003);中央级公益性科研院所基本科研业务费项目“季节性冻土区生态型加筋挡土墙应用技术研究”(20180613);青海省科技计划项目“黄河流域交通运输生态环境监测应用研究”(2023-ZJ-793)

-

第一作者简介

- 李云鹏(1989—),男,博士。主要研究方向:水土保持。E-mail: 303156042@qq.com

-

文章历史

-

收稿日期:2021-02-01

修回日期:2022-06-28

2. 青海省交通科学研究院,810003,西宁

2. Qinghai Transportation Research Institute, 810003, Xining, China

随着我国高速公路建设的快速发展,高速公路网逐渐由平原迈向山区,由东南发达地区慢慢向西北贫穷地区发展。在高速公路建设过程中,对边坡的防护和植被恢复尤其是对西北地区寒冷干旱环境下边坡植被的构建一直是困扰工程建设者的重大难题。在以往的工程实践中,针对困难立地的边坡防护多采用圬工防护的方式,如浆砌片石挡墙、锚杆格子梁、混凝土罩面等[1]。这些措施虽然能够很好地发挥稳固坡面的作用,但其与周围环境不协调,道路景观差,不能适应当前高速公路建设的要求[2]。为此,目前在我国西北地区进行高速公路建设时,对挖方边坡的防护除了注重稳定需要外,还要考虑对坡面植被恢复的要求,一些措施如客土喷播、撒播植草、植生袋防护等被应用在边坡上[3-4]。在防护初期,由于强养护的作用,坡面植被长势较好。而到公路运营期,随着养护强度的下降,坡面植被退化、死亡,最终形成裸露,既影响道路美观,又存在安全隐患。如何科学选择防护形式确保边坡稳定和植被恢复效果对于西北寒旱地区是需要解决的问题。

除此之外,不同应用在高速公路边坡的防护形式在发挥植物生长环境营造、促进植物生长等方面存在较大差异。不同防护形式对相同植物的生长影响较大,主要体现在对生长势和植物多样性2方面[5]。黄学文等[6]通过试验比较了秸杆植物草毯与传统边坡防护形式的植被恢复、水土侵蚀等效果,发现采用植物草毯相对于其他防护措施可减少水土流失30%以上,且植被恢复快、生长茂盛。王太春等[7]提出在青藏高原区适用的草本配置模式。针对干旱、半干旱地区,党延兵等[8]开展陕北黄土地区高速公路沿线生态环境植被恢复试验,得到适用于沙漠区、黄土沟壑区、河谷川地区3类不同路段的植物种类和建植模式。然而,现有的研究没有针对西北寒冷干旱地区的不同防护形式对植被恢复效果影响的研究。针对西北寒冷干旱地区气候、地质地貌特点的高速公路边坡防护形式、植物选择和植被配置的研究较少。

基于此,笔者依托青海省大循高速公路边坡植被恢复工程,选取三维网植草、蜂巢格室,撒播植草和生态袋植草等4种措施开展试验研究,通过对试验—边坡的年际植被恢复调查,探究不同防护形式对土壤环境营造和植物生的影响。研究结果将为西北寒旱区高速公路边坡防护和植被恢复技术选择提供参考,有助于西北地区高速公路边坡防护技术的改进与革新,尤其是对实际的边坡防护和植被恢复工程具有现实意义。

1 研究区概况G310大加力山(省界)至循化公路(简称大循公路)位于青海省循化撒拉族自治县境内,是青海省最新规划的“3410高速公路网”的横线三的一段,是连接甘肃与青海的重要大通道。项目全长57.29 km,设计时速80 km/h,路基总宽度24.5 m。项目沿线山峦连绵、高低起伏、河谷纵横,地貌切割较为强烈,区域地貌类型属构造侵蚀高山峡谷及冲洪积河谷台地地区,地形条件较为复杂,起点段落山体极为陡峭,自然坡度几近垂直,山顶高差50~200 m,展线空间狭小,路线布设困难。公路沿线主要土壤为灌淤土、栗钙土和砾石土,表层土下多为斑状或粉状石灰的钙积层,试验边坡附近土壤以砾石土为主,土层松散,结构性差。由于穿越多条断层,因此在建设过程中产生大量的挖方边坡,边坡裸露无土壤覆盖,植被稀疏,以山地荒漠草地类和山地干草原地类为主,主要植物种类为盐爪爪(Kalidium foliatum)、沙蒿(Artemisia desertorum)、芨芨草(Achnatherum splendens)、大针茅(Stipa grandis)、大花骆驼蓬(Peganum harmala)等。除此之外,项目区属于典型的寒旱区,年平均气温8.7 ℃,降水季节性强,集中在5—9月,年平均降水量268 mm。太阳辐射强,日照丰富,年均蒸发量2 200 mm。项目区内多风,最大风速可达24 m/s。

2 试验方法 2.1 试验设计依托大循公路,选取典型裸露坡面4处分别采用不同植被防护形式(表 1)。4处边坡坡面原地表无植被覆盖,坡面以碎石为主,少有土壤分布,部分基岩裸露,其他如坡向、降水、风力等环境条件基本相似。蜂巢格室材料为高密度聚乙烯,格室壁厚1.5 mm,高度为20 cm,格式大小16.5 cm×16.5 cm。生态袋的材料为聚丙烯,尺寸为长×宽×高=60 cm×25 cm×15 cm。草种选择无芒雀麦(Bromus inermis)、青海中华羊茅(Festuca sinensis)和同德小花碱茅(Puccinellia tenuiflora),3种草种的用量比为6 ∶5 ∶4,草本植物总量在不同防护形式的施用量基本相同。除生态袋放户外,其他3种形式都采用人工覆土的方式进行施工,客土厚度约10 cm,蜂巢格室客土厚度为20 cm。生态袋内填装黄土和种植土混合土,生态袋外无需覆土,生态袋内种子位于袋子表面隔层内,坡面基本条件及植物种配比见表 1。试验中用土除少量腐殖土采用外购方式获得外,其他都采用当地的黄土。试验布设时间为2017年7月,试验布设后1个月采用强养护形式,每个星期充分补水1次,之后无人工养护,植物死亡后未进行补植。试验布设后分别于2018年7月、2019年7月和2020年7月进行土壤样品的采集以及植物生长状况的观测,并确保采集样本前3 d无降水事件发生。

| 表 1 不同防护形式坡面基本条件 Tab. 1 Basic conditions of slopes with different protection forms |

对土壤样品的土壤密度γ、土壤含水率ω以及土壤紧实度进行测量。其中土壤密度的测量采用环刀法[9],则土壤密度可由式(1)计算。每次共采集土样12个,采集部位为坡面中部,因此总共采集土样36个,每种防护形式3个重复的土壤密度取平均值。

| $ \gamma=\frac{m_1-m_0}{\pi r^2 h} \text { 。} $ | (1) |

式中:m1为烘干后土壤样品和铝盒的质量,g;m0为铝盒的质量,g;r为环刀的半径,cm;h为环刀的高度,cm。

采用烘干法测量土壤含水率[10],采样深度为土壤表层以下5~10 cm,土壤含水率可由式(2)计算。每次共采集土样12个,采集部位为坡面中部,因此总工采集土样36个,每种防护形式3个重复的土壤含水率取平均值。

| $ \omega=\frac{M_1-M_0}{M_0} \times 100 \% \text { 。} $ | (2) |

式中:M1为未烘干的土壤样品质量,g;M0为烘干后的土壤样品质量,g。

采用土壤紧实度仪(SC900,美国)测量土壤紧实度,试验过程中对每种防护形式分别测量9次,取平均值作为最终的土壤紧实度,测量深度为土壤表层下5 cm,共计完成测量108次。

2.3 植物生长特征测量选取植物种组成、植被覆盖度、植物平均高度、不同植物的最大根系生长深度、不同土壤深度单位截面内的根系数量等指标对植物生长进行评价。采用样方调查法测量植物种类、比例,植被覆盖度以及植物平均高度[11],样方调查的面积为2 m×2 m。采用现场测量的方式测量不同植物的最大根系生长深度、土壤深度10 cm处单位截面内(A=1 m2)的根系数量。

3 结果与分析 3.1 土壤理化性质不同防护形式的土壤理化性质如表 2所示, 不同防护形式的土壤密度、土壤含水率和土壤紧实度之间存在差异,且同种防护形式的土壤理化性质也存在明显的时间差异。除蜂巢格室外,其他3种防护形式的土壤密度随着时间的增加而增加,土壤密度最小值和最大值都出现在撒播植草防护形式中,分别为1.14和1.31 g/cm3,可见其土壤密度变化幅度最大,而蜂巢格室的土壤密度变化幅度最小。通常土壤密度越小,其土壤结构、透气透水性能越好,因此蜂巢格室防护形式较其他防护形式具有更好地土壤结构及透气性。在土壤含水率方面,不同防护形式都表现为随着时间先减小后增加的趋势,其中土壤含水率减小的幅度要大于其增加的幅度。土壤含水率最大值出现在蜂巢格室中,最小值出现在撒播植草,分别为26%和17%,说明蜂巢格室防护形式的保水蓄水能力最强。土壤紧实度反映的是土壤的硬度以及疏松程度,较好的疏松情况利于植物的生长。通过调查发现,除生态袋植草外,其他3种防护形式的土壤紧实度都随着时间的增加而增加,但最大值均小于生态袋植草的初始值。土壤紧实度最大值出现在2019年,为56.3 PSI,最小值为35.2 PSI,为三维网植草防护形式。可见生态袋内即便混合填装种植土,由于其紧实度过大,不利于植物生长。

| 表 2 不同防护形式的土壤理化性质随时间变化 Tab. 2 Soil physical and chemical properties of different forms of protection vary with time |

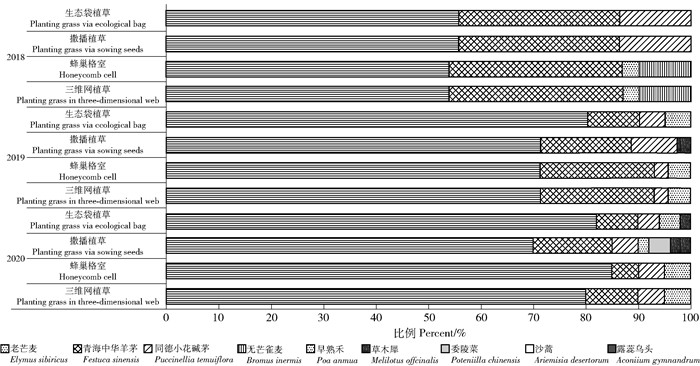

不同防护形式的植物地上部分生长差异随时间的变化关系如图 1和表 3所示。在不同防护形式下,坡面所生长的植物种类存在较大差异,坡面上既有试验种,也存在自然植物种。植物生长的第2年,不同防护形式下坡面生长的植物种类一般有3~4种,且主要为草本植物如老芒麦(Elymus sibiricus)、青海中华羊茅、同德小花碱茅和无芒雀麦等,试验种占主要地位,其比例平均在50%左右。可见在植被恢复前期还是以人工干预影响为主,所选试验种能够在边坡上生长存活。而到第3年,不同防护形式下的坡面植物种类达到4~5种,早期的试验种进一步减少,取而代之的是自然生长的植物种。其中自然生长种占主要地位,其比例平均在80%左右,植物种类主要为老芒麦和早熟禾(Poa annua)。试验种存活主要为青海中华羊茅,占20%左右。经过2年生长,坡面上试验种与自然植物种正向演替,自然植物种占主导地位。而到第4年,坡面植物种类减少,主要为老芒麦、青海中华羊茅和草木犀(Melilotus officinalis)等,其中老芒麦仍占有最大比例,平均在75%左右。对比不同防护形式坡面植物生长情况,生态袋植草的植物种类数量随时间的增加而增加,其他3种防护形式坡面植物生长情况后期变化相似。尽管经过3年后试验种逐步被当地植物所取代,但所选试验种也为当地的适生种,虽然植物种类有所减少,但植被覆盖变化幅度较小,说明优势种已经在边坡上存活,边坡植被群落初步建成。

|

图 1 不同防护形式的植物种类随时间的变化关系 Fig. 1 Variation of plant species in different protection forms over time |

| 表 3 不同防护形式的植物地上部分生长差异随时间的变化关系 Tab. 3 Changing relationship of growth differences of plant aboveground parts with time in different protection forms |

而对比不同防护形式的植物地上部分生长差异随时间的变化关系(表 3)可见,采用防护措施的坡面植被覆盖度都能都到50%以上,并且都随着时间的增加而增大。在第1年,蜂巢格室具有最大的植被覆盖度和植物平均生长高度,分别为75%和32 cm。生态袋植草具有最小的植被覆盖度和植物平均生长高度,分别为50%和25 cm。在第4年,植被覆盖度最大的为蜂巢格室形式,甚至达到100%,最小值出现在撒播植草,植被覆盖度为65%。植物平均高度最大值为采用三维网植草防护形式,其值达到46 cm,最小为撒播植草,其植物生长平均高度为35 cm。植被覆盖度和植物平均生长高度的变化直观反映植被恢复的效果,较优的土壤条件有效的提高植物生长的密度,而较好的土壤结构促进单株植物生长。根据不同年份的植物种类及植物生长结果可以看出,针对于不同防护形式,在植物种选择方面,需要配置当地适生种如芒麦、草木犀、早熟禾等。在原生植被覆盖较好的区域应采用如蜂巢格室防护形式,而对于有零星植物分布的位置可采用三维网植草防护形式。

3.3 植物地下部分生长差异不同防护形式的植物地下部分生长差异随时间的变化关系如表 4所示,不同防护形式下坡面植物根系生长状况存在较大差异,这主要体现在根系数量,根系截面比率和最大根系生长深度上。随着时间的增加,4种防护形式土壤内5 cm处根系数量都有所增加,但增加的数量和幅度不同。进入第2年,除生态袋植草外,其他3种防护形式根系数量都在110以上,而生态袋植草土壤内5 cm处根系数量仅为63。而进入第3年和第4年,除撒播植草外,其他3种防护形式土壤内5 cm处根系数量增长数量相似。考虑增长幅度,生态袋植草的增长幅度最大,其次为三维网植草和蜂巢格室,最差的为撒播植草。说明土壤紧实度对于植物根系生长影响较大,尽管生态袋防护具有较大的土层厚度,但却没有促进植物根系的生长。土壤内5 cm根系截面比率在不同防护形式下存在差异,不论在任何生长时间都表现为蜂巢格室的根系截面比率最大,生态袋植草的根系截面比率最小。考虑随时间的变化幅度,除撒播植草外,其他4种防护形式土壤内5 cm根系截面比率在第4年相比于第2年增长1倍左右。最大根系生长深度在不同防护形式下的差异较为明显,表现为三维网植草和撒播植草存在根系最大生长深度,分别达到13.6和15.8 cm,蜂巢格室和生态袋植草根系最大生长深度较小,分别为9.1和9.4 cm。

| 表 4 不同防护形式的植物地下部分生长差异随时间的变化关系 Tab. 4 Changing relationship of growth differences of plant underground parts with time in different forms of protection |

寒旱区具有典型的寒冷干旱气候特征,加之日照时间长,年均蒸发量大,地表植被生长困难[12]。对于高速公路植被恢复,从植物生长环境营造方面制约植被恢复效果的主要为土壤环境营造,尤其是土壤含水率、土壤通透性以及土壤养分等。采用合理的防护措施可以有效的改善土壤条件从而促进植物生长,同时也能发挥抵抗坡面土壤流失的功能[13]。在防护前期,采用防护措施的坡面对土壤具备一定的改良效果,这主要体现在对水分的截持和对土壤渗透性的影响。蜂巢格室较其他3种措施具备最好的水分截持的效果,格室结构将坡面土壤分割成更小的单元,不透水的材料将部分水分截留在格室内,既提高土壤含水率又有效了保持的土壤[14]。而撒播植草由于没有其他结构形式对土壤水分的截留,因此表现出最差的土壤水分截持能力。而生态袋防护施工中会人工将袋内土壤进行击打和压实,以保证坡面稳定,因此其土壤硬度较大,土壤渗透性较差,不利于植物生长[15]。在进行寒旱区高速公路边坡植被恢复时,对于坡面条件较为恶劣的区域建议采用蜂巢格室防护形式,对于有一定坡面稳定要求的建议采用生态袋植草防护形式,而对于坡面条件一般的区域可考虑采用三维网植草的防护形式。

不同防护形式对植物生长的影响存在较大差异,这主要体现在对植物地上和地下部分生长的影响[16]。研究试验种无芒雀麦、青海中华羊茅和同德小花碱茅在坡面生长状况一般,而当地适生种老芒麦、草木犀、早熟禾等长势较好,其中老芒麦在不同防护形式下植物种类比例达到80%左右。但不同防护形式达到自然稳定状态以及对现有坡面植物生长影响存在较大差异。在进行植被恢复3年以后,采用生态袋防护形式的坡面植物趋于稳定,且植物生长平均高度能达到40 cm。而采用蜂巢格室的防护形式虽然植物种类较少,但后期植被覆盖度能够达到100%,这与其格室结构具备良好的截持水分的能力有很大关系。根系的最大生长深度可表征该植物抵抗恶劣环境影响的程度,根系越深,其对土壤内水分和养分的吸收越多,在抵抗寒旱条件的能力就越强[17]。三维网植草无论是在植被覆盖度还是根系生长深度方面都具备较好的表现,相比于其他三种形式,当植被具备一定规模后其在恶劣环境下植被抗旱抗寒能力更强。在进行寒旱区边坡植被恢复时,对于植被恢复要求较高且环境条件较好的位置,优先采用三维网植草的防护形式,其次为撒播植草防护形式。

5 结论4种防护形式都在不同程度上保证寒旱区公路边坡植物的生长,但植被恢复效果存在差异。在土壤环境营造方面,蜂巢格室能够较好地提升土壤条件进而保障植物生长,其次为三维网植草,植被恢复效果较差的为撒播植草和生态袋防护形式。在植物种选择方面,应优先选择当地适生植物种老芒麦、草木犀、早熟禾等,加速坡面植被群落演替。

| [1] |

王卫华, 温晓林, 朱晓绒. 浅析西北地区高速公路绿化建设[J]. 林业调查规划, 2003(3): 91. WANG Weihua, WEN Xiaolin, ZHU Xiaorong. Towards expressway greening of northwest region[J]. Forest Inventory and Planning, 2003(3): 91. |

| [2] |

王龙. 公路边坡防护与治理措施简析[J]. 工程建设与设计, 2020(6): 107. WANG Long. Brief analysis of highway slope protection and treatment measures[J]. Construction and Design for Project, 2020(6): 107. |

| [3] |

魏巍. 公路边坡防护与生态恢复[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2019(25): 56. WEI Wei. Highway slope protection and ecological restoration[J]. Research on Urban Construction Theory, 2019(25): 56. |

| [4] |

曾晓东, 孙其河, 穆秋月, 等. 青藏高原东北地区边坡恢复技术探讨[J]. 中国水土保持, 2019(4): 28. ZENG Xiaodong, SUN Qihe, MU Qiuyue, et al. Discussion on slope restoration technology in northeast Qinghai-Tibet Plateau[J]. Soil and Water Conservation in China, 2019(4): 28. |

| [5] |

张国辉, 杨汉忠, 宋桂锋, 等. 高速公路边坡植被恢复措施比较[J]. 福建林业科技, 2018, 45(3): 77. ZHANG Guohui, YANG Hanzhong, SONG Guifeng, et al. Comparison of vegetation restoration measures on highway slope[J]. Journal of Fujian Forestry Science and Technology, 2018, 45(3): 77. |

| [6] |

黄学文, 程菊海, 杨阳. 秸杆植物草毯在高速公路边坡防护中应用研究[J]. 公路, 2017, 62(1): 220. HUANG Xuewen, CHEN Juhai, YANG Yang. Application of straw straw blanket in highway slope protection[J]. Highway, 2017, 62(1): 220. |

| [7] |

王太春, 王翠云, 瞿燕花, 等. 高速公路护坡草坪草种的气候分区和选配组合技术研究[J]. 中外公路, 2010, 30(3): 24. WANG Taichun, WANG Cuiyun, QU Yanhua, et al. Study on climate partition and selection of grass species for highway slope protection[J]. Journal of China and Foreign Highway, 2010, 30(3): 24. |

| [8] |

党延兵, 刘海鹏, 张智杰, 等. 陕北沙漠区及黄土地区高速公路沿线生态环境植被恢复实践与总结[J]. 公路交通科技(应用技术版), 2012, 8(9): 18. DANG Yanbing, LIU Haipeng, ZHANG Zhijie, et al. Practice and summary of ecological environment vegetation restoration along highway in desert and loess areas of northern Shaanxi[J]. Highway Traffic Technology (Applied Technology Edition), 2012, 8(9): 18. |

| [9] |

江胜国. 国内土壤容重测定方法综述[J]. 湖北农业科学, 2019, 58(S2): 88. JIANG Shengguo. Review of domestic soil bulk weight determination methods[J]. Hubei Agricultural Science, 2019, 58(S2): 88. |

| [10] |

徐芳艳, 杨梓文. 基于环刀法测定邯郸地区田间持水量实验分析[J]. 地下水, 2017, 39(3): 92. XU Fangyan, YANG Ziwen. Experimental analysis of field water holding capacity in Handan area based on ring knife[J]. Ground Water, 2017, 39(3): 92. |

| [11] |

LI Yunpeng, WANG Yunqi, WANG Yujie, et al. Effects of Vitex negundo root properties on soil resistance caused by pull-out forces at different positions around the stem[J]. Catena, 2017(158): 148. |

| [12] |

同琳静, 刘洋洋, 章钊颖, 等. 定量评估气候变化与人类活动对西北地区草地变化的相对作用[J]. 水土保持研究, 2020, 27(6): 202. TONG Linjing, LIU Yangyang, ZHANG Zhaoying, et al. Quantitative assessment on the relative effects of climate variation and human activities on grassland dynamics in Northwest China[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2020, 27(6): 202. |

| [13] |

李云鹏, 钟闻华, 陈建业, 等. 我国高速公路边坡植被防护现状与展望[J]. 交通标准化, 2020, 6(4): 27. LI Yunpeng, ZHONG Wenhua, CHEN Jianye, et al. Status and prospect of vegetation protection on expressway slope in China[J]. Communications Standardization, 2020, 6(4): 27. |

| [14] |

李吉成. 蜂巢格室技术在工程方面的应用概述[J]. 海峡科技与产业, 2017(7): 192. LI Jicheng. Rerview of the application of honeycomb cell technology in engineering[J]. Science, Technology and Industry Both Sides of the Straits, 2017(7): 192. |

| [15] |

侯伟. 铁路路基边坡生态袋与植生袋防护技术应用探讨[J]. 建筑技术开发, 2019, 46(19): 124. HOU Wei. Discussion on application of ecological bag and planting bag in railway subgrade slope protection technology[J]. Building Technique Development, 2019, 46(19): 124. |

| [16] |

霍永成, 张发如, 张选刚, 等. 黄土地区公路高边坡防护、生态景观建设[J]. 公路, 2013(4): 187. HUO Yongcheng, ZHANG Faru, ZHANG Xuangang, et al. Protection of high slope of highway in loess area and construction of ecological landscape[J]. Highway, 2013(4): 187. |

| [17] |

黄尚书, 武琳, 叶川, 等. 耕作深度对红壤坡耕地花生根系生长及活力的影响[J]. 江西农业学报, 2018, 30(12): 9. HUANG Shangshu, WU Lin, YE Chuan, et al. Effects of tillage depth on root growth and activity of peanut in red soil slope field[J]. Acta Agriculturae Jiangxi, 2018, 30(12): 9. |

2024, Vol. 22

2024, Vol. 22