-

项目名称

- 云南省基础研究重点项目"以水为核心的哈尼梯田人工湿地生态功能维持与修复研究"(202001AS070042)

-

第一作者简介

- 李惠(1997—),女,硕士研究生。主要研究方向:森林水文学。E-mail:lihui92297@126.com

-

通信作者简介

- 宋维峰(1967—),男,博士,教授。主要研究方向:水土保持和森林水文学。E-mail:songwf85@126.com

-

文章历史

-

收稿日期:2022-05-18

修回日期:2023-02-01

梯田是在山地丘陵地区山坡上沿等高线方向开挖修筑的耕地,是一种较为广泛的农业耕作模式[1]。梯田在全球各地均有分布,如亚洲的中国、日本、菲律宾、越南及印度尼西亚等地,欧洲环地中海区域的意大利、西班牙、葡萄牙和法国等地,非洲的肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚等地,美洲的秘鲁和巴西和墨西哥等地[2-3]。中国是世界上最早修建梯田、同时也是世界上梯田分布最广的国家之一,中国梯田主要分布在中国西南部和黄土高原地区[3-4]。

中国梯田有2 000年的历史,早在西汉时期已经出现了梯田的雏形[5],而中国南方古梯田则是千百年来中国南方山地丘陵地区人们适应和改造生存条件的产物,也是我国南方地区稻作梯田的杰出代表[6]。这些在历史上形成和发展的梯田,有些至今仍在发挥着重要作用,被称之为古梯田。中国南方古梯田是典型的山地农业生态系统,具有重要的文化、景观价值及生态、经济和社会效益[7-9],是山地丘陵地区人们智慧的体现,也是有效治理坡耕地水土流失、保障山地丘陵地区粮食生产的有效措施[6]。

目前对梯田的研究主要在土壤保持和改良、水源涵养、提高农作物产量、调节区域小气候等生态效益,以及宗教、美学等精神文化价值方面[10-13]。而对中国南方古梯田的研究主要集中在梯田文化、梯田旅游、梯田景观等[14-16]。这些研究的区域尺度及时间跨度不一,更多是关注哈尼梯田、龙脊梯田、紫鹊界梯田等某一古梯田的某些方面的特征,未能全面揭示古梯田在中国南方地区的地理空间分布情况及其景观格局。基于此,以中国南方12处典型古梯田为研究对象,研究其空间分布及景观格局特征,揭示其形成的以自然环境条件为主的共性特征,旨为对有效保护中国南方古梯田的完整性和维持其独特的景观格局、对中国现代梯田建设提供指导。

1 数据与方法 1.1 数据来源1) 鉴于Landsat对地观察卫星具有良好的空间覆盖以及空间分辨率(空间分辨率为30 m×30 m),以Landsat 8 OLI影像为数据源,该数据下载自国家地理信息中心。

2) 地形数据(包括海拔、坡度和坡向)由地理空间数据云下载的ASTER GDEM 30 m数据提取得到。

1.2 数据获取与景观海拔数据提取使用ArcGIS 10.6软件的水文分析模块提取梯田所在小流域的流域边界,并目视解译中国南方古梯田生态系统的景观类型。将下载的DEM数据进行拼接及裁剪处理,得到各景观海拔分布表,根据其高程与高差统计分析中国南方古梯田景观海拔高程区间和垂直景观结构特征。使用自然间断点Jenks法以400 m为1个等级分别对梯田子系统斑块面积及斑块数量进行海拔区间分级分析,依次为Ⅰ(0~400 m)、Ⅱ(>400~800 m)、Ⅲ(>800~1 200 m)、Ⅳ(>1 200~1 600 m)、Ⅴ(>1 600~2 000 m)和Ⅵ(>2 000 m),并绘制梯田斑块面积及数量分布图,分析并得出其主要分布的范围及分布规律。

1.3 梯田子系统坡度坡向分析基于DEM数字高程数据,在ArcGIS 10.6上对中国南方古梯田生态系统的梯田子系统进行坡度与坡向分析,利用坡度分析和坡向分析绘制梯田子系统的坡度与坡向数据专题图,统计并计算梯田子系统斑块的平均坡度和平均坡向,得出其坡度及坡向分布情况。

1.4 梯田子系统坡度分级与坡向划分依据国际地理学联合会地貌调查与地貌制图委员会的坡度分级体系,并结合全国第3次土地调查中的耕地坡度的分级体系[17]。将中国南方古梯田的梯田子系统坡度指数S划分为6个区间,依次为Ⅰ(S≤2°)、Ⅱ(2°<S≤ 6°)、Ⅲ(6°<S≤15°)、Ⅳ(15°<S≤25°)、Ⅴ(25°<S≤35°)、Ⅵ(S>35°)。

日照和太阳辐射强度对坡向有较大的影响,在梯田这种山地农业生态系统中,坡向对作物生长有着较大的作用,同时也影响着梯田的分布。在区域坡向划分的尺度上,通常将坡向划分为8类: 东坡(67.5°~112.5°);南坡(157.5°~202.5°);西坡(247.5°~292.5°)、北坡(0°~22.5°、337.5°~360°);东北坡(22.5°~67.5°);东南坡(112.5°~157.5°);西北坡(292.5°~337.5°);西南坡(202.5°~247.5°)[18]。分别对应的是半阴坡、阳坡、半阳坡、阴坡、阴坡、半阳坡、半阴坡和阳坡。由于南方古梯田所在地区大多为山地丘陵,在计算坡向时,坡向为-1°的平坡是极少量的,因此,对其不予分析。

1.5 景观格局指数分析景观格局指数是常用的景观格局空间分析方法之一,可以定量地反映出研究区各土地利用类型的格局特征并能够直观地表达某一景观的构成和景观格局分布的特点[19]。由于本研究侧重于中国南方古梯田不同的景观类型及其特征分析,因此主要选择斑块类型水平与景观水平的景观格局指数对中国南方古梯田的景观格局特征进行分析。中国南方古梯田主要土地利用景观类型为:林地、建设用地、耕地、水域和其他土地。

笔者选取景观指数为斑块类型面积、斑块面积比例、斑块数量、斑块密度、斑块边缘密度、最大斑块指数、景观破碎度和景观形状指数。采用Fragstats 4.2软件计算中国南方古梯田景观格局指数并结合ArcGIS 10.6软件分析和叠加计算各景观类型间的邻接边长度和数目比例来描述中国南方古梯田各景观类型间的相互作用[20]。

2 结果与分析 2.1 地理位置与空间分布特征根据资料及数据分析,中国南方古梯田主要分布于E 101°48′~119°29′、N 22°33′~29°46′之间的云南省红河州的元阳、红河、绿春、金平等县、四川省筠连县及洪雅县、贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县及丹寨县、贵州省六盘水市、广西壮族自治区龙胜县、三江县、湖南省新化县、江西省崇义县、福建省尤溪县、浙江省云和县(图 1)。气候以亚热带季风气候为主,少部分为山地季风气候;地貌类型以山地丘陵为主;土壤类型以黄壤、红壤、紫色土以及冲击土为主;所在地区人口以汉族、哈尼族、苗族、壮族、瑶族、侗族及畲族为主;中国南方古梯田的修建历史最长为2 000多年,最短的为200多年。中国南方古梯田地理位置及自然概况如表 1所示。

|

图 1 中国南方古梯田分布 Fig. 1 Distribution map of ancient terraces in southern China |

| 表 1 中国南方古梯田地理位置及自然概况 Tab. 1 Geographical locations and natural overview of ancient terraces in southern China |

通过ArcGIS 10.6软件与DEM数据进行拼接及裁剪,目视解译得到各梯田生态系统的景观在不同高程的具体分布情况,如表 2所示。

| 表 2 中国南方古梯田生态系统景观海拔分布范围 Tab. 2 Elevation distribution range of ancient terraced ecosystem landscape in southern China |

根据中国南方古梯田的分布地区可细分为:云贵高原地区古梯田、四川地区古梯田及江南丘陵地区古梯田。云贵高原地区古梯田总景观海拔垂直范围差值最大,这是由于云贵高原地区,山地众多,地势下切剧烈,切割地貌明显,景观垂直海拔范围最大;四川地区与江南丘陵地区的古梯田地势起伏不大,景观垂直海拔范围较为平缓。总景观海拔范围与垂直海拔范围的差异说明中国南方古梯田所在区域地形地势对景观分布的影响较大。

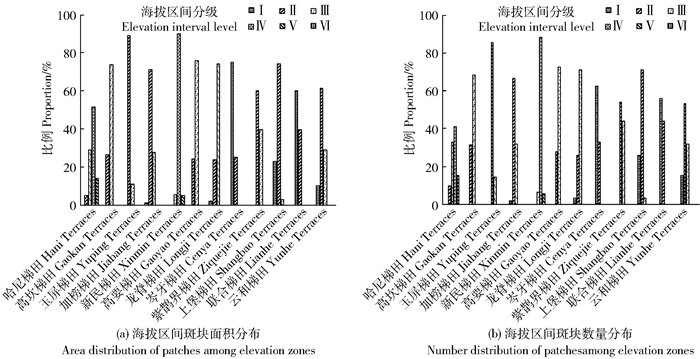

2.1.2 梯田子系统海拔特征图 2展现中国南方古梯田的梯田子系统在不同海拔区间的斑块和斑块随海拔变化的分布特征。云贵高原地区梯田斑块主要分布在400~1 600 m的范围内,该范围内的斑块数占云贵高原梯田总斑块数的89.62%,该范围内的梯田面积占云贵高原地区梯田斑块总面积的86.03%。江南丘陵地区梯田斑块主要分布在200~800 m范围内,该范围内梯田的斑块数占江南丘陵地区梯田总斑块数的87.75%,该范围内的梯田面积占江南丘陵地区梯田斑块总面积的82.26%。四川地区梯田斑块主要分布在400~1 000 m范围内,该范围内梯田的斑块数占四川地区梯田总斑块数的93.55%,该范围内的梯田面积占四川地区梯田斑块总面积的91.62%。

|

梯田子系统海拔区间分级依次为Ⅰ(0~400 m);Ⅱ(>400~800 m);Ⅲ(>800~1 200 m);Ⅳ(>1 200~1 600 m);Ⅴ(>1 600~2 000 m);Ⅵ(>2 000 m)。下同。 Terrace subsystem is graded in order of elevation intervals asⅠ (0~400 m); Ⅱ(>400~800 m); Ⅲ(>800~1 200 m); Ⅳ(>1 200~1 600 m); Ⅴ(>1 600~2 000 m); Ⅵ(>2 000 m). The same below. 图 2 梯田子系统海拔区间斑块面积和数量分布 Fig. 2 Area and number distribution of patches among elevation zones in the terraced sub-ecosystem |

云贵高原梯田所在地区海拔高差大且地势陡峭,梯田子系统大面积分布的海拔跨度范围在1 200 m左右,江南丘陵地区与四川地区古梯田的梯田子系统大面积分布的海拔跨度范围在600 m左右。梯田大面积分布在森林以下及村庄四周,人们在自己居住地就近开垦梯田,便于耕作及对梯田进行管理维护。因此中国南方古梯田分布的范围及规律与梯田所在地区的地形地貌、水文气象以及人类居住的地理位置等相关。

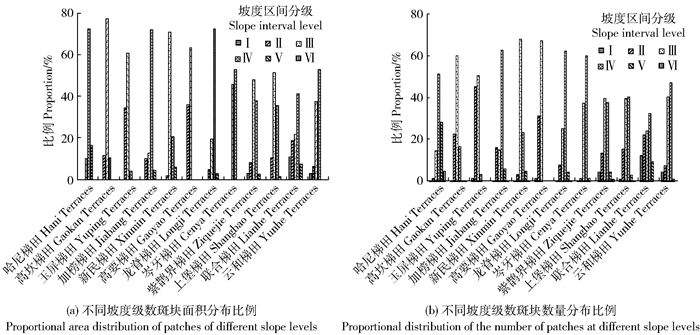

2.1.3 梯田子系统坡度特征根据坡度分级特性,图 3是中国南方古梯田的梯田子系统在不同坡度级数的面积及斑块数量分布比例。由图 3a可以看出,哈尼梯田、岑牙梯田及新民梯田主要分布在Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级坡度区间;玉屏梯田、高要梯田主要分布在Ⅱ级坡度区间和Ⅲ级坡度区间;龙脊梯田、加榜梯田及高坎梯田主要分布在Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级坡度区间;紫鹊界梯田、上堡梯田、联合梯田和云和梯田主要分布在Ⅲ级、Ⅳ级坡度区间。

|

梯田子系统坡度区间分级依次为Ⅰ(S≤2°);Ⅱ(2°<S≤6°);Ⅲ(6°<S≤15°);Ⅳ(15°<S≤25°);Ⅴ(25°<S≤35°);Ⅵ(S>35°)。 Terrace subsystem slope intervals are graded as Ⅰ(S≤2°); Ⅱ(2° < S≤6°); Ⅲ(6° < S≤15°); Ⅳ(15° < S≤25°); Ⅴ(25° < S≤35°); and Ⅵ(S>35°). 图 3 梯田子系统不同坡度级数斑块面积和数量分布比例 Fig. 3 Proportional distribution of area and number of patches of different slope levels in the terrace sub-ecosystem |

由图 3b可以得出,哈尼梯田、加榜梯田、龙脊梯田、岑牙梯田、联合梯田及云和梯田斑块数量在第Ⅳ级坡度区间分布较多;高坎梯田、玉屏梯田、新民梯田及高要梯田在第Ⅲ级坡度区间分布较多;紫鹊界梯田和上堡梯田斑块在第Ⅲ级和第Ⅳ级坡度区间分布较为平均。其中哈尼梯田斑块数量在第Ⅴ级坡度区间仍有大量的分布,且较为破碎,斑块面积呈下降趋势。

综上,梯田的斑块面积、形态与规模是由坡度大小决定的,中国南方古梯田的梯田子系统斑块在地势较为平缓的6°~25°的区间内集中且连续分布。梯田的修建因地制宜,坡度缓则梯田大面积分布,坡度陡则梯田分布较少,这是由于中国南方古梯田地区人们依据坡度的大小改造坡地,使之成为能保水保土,种植作物的耕地。

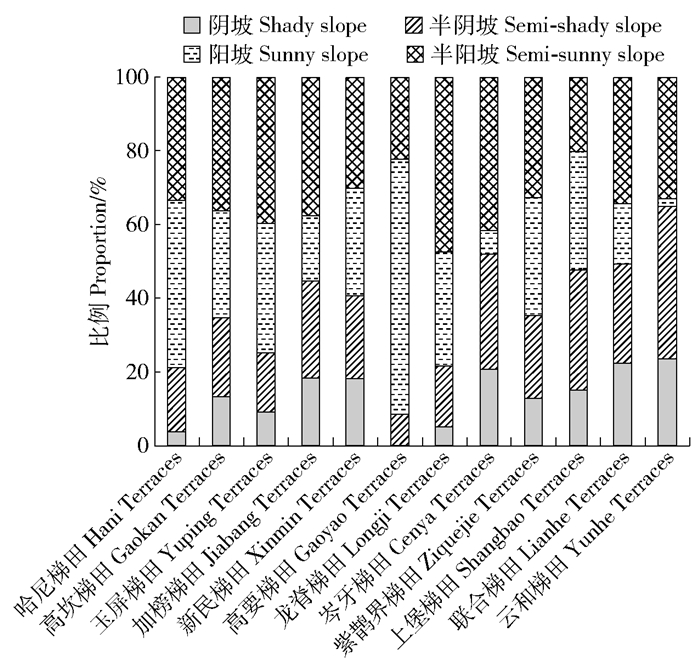

2.1.4 梯田子系统坡向特征图 4是梯田不同坡向面积分布比例图。可知,哈尼梯田、高要梯田的坡向分布面积比例由大到小依次顺序为:阳坡>半阳坡>半阴坡>阴坡;高坎梯田、玉屏梯田、新民梯田、龙脊梯田及紫鹊界梯田的坡向分布面积比例由大到小依次顺序为:半阳坡>阳坡>半阴坡>阴坡;加榜梯田、岑牙梯田和联合梯田的坡向分布面积比例由大到小依次顺序为:半阳坡>半阴坡>阴坡>阳坡;上堡梯田的坡向分布面积比例由大到小依次顺序为:半阴坡>阳坡>半阳坡>阴坡;云和梯田的坡向分布面积比例由大到小依次顺序为:半阴坡>半阳坡>阴坡>阳坡。

|

图 4 梯田子系统不同坡向面积分布比例 Fig. 4 Proportional area distribution of different slope directions in the terrace subecosystem |

综上,中国南方古梯田的梯田子系统在阳坡分布最多,半阳坡和半阴坡次之,阴坡分布最少。这是由于我国南方地区大部分处于亚热带季风气候区,夏季高温高湿,而我国南方地区主要粮食作物为水稻,水稻的生长特性是“喜热喜湿”。温度与太阳辐射是影响水稻生长的重要环境因子。温度和太阳辐射最强的是阳坡,其次是半阳坡和半阴坡,阴坡最弱。因此,梯田子系统的坡向分布特征与我国南方地区主要农业作物的生长特性和来自不同坡向的太阳辐射强度有关。

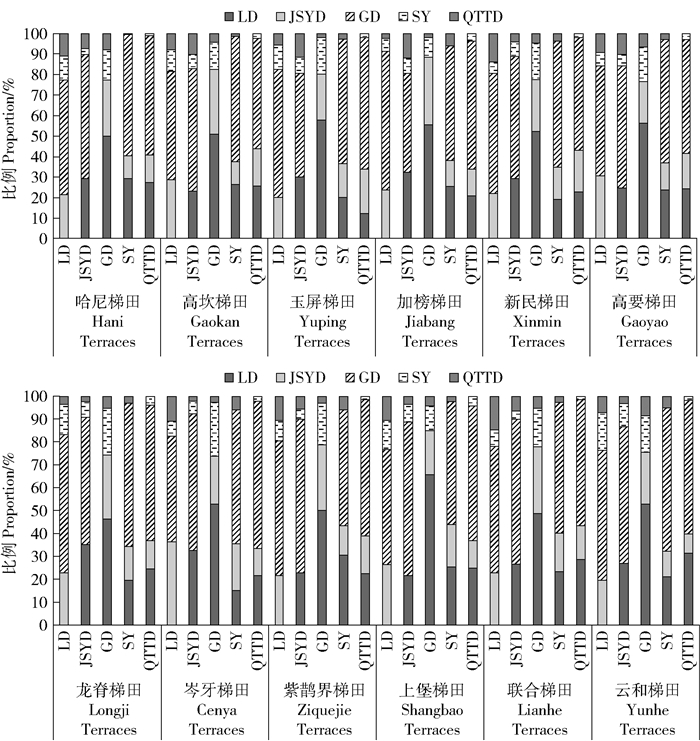

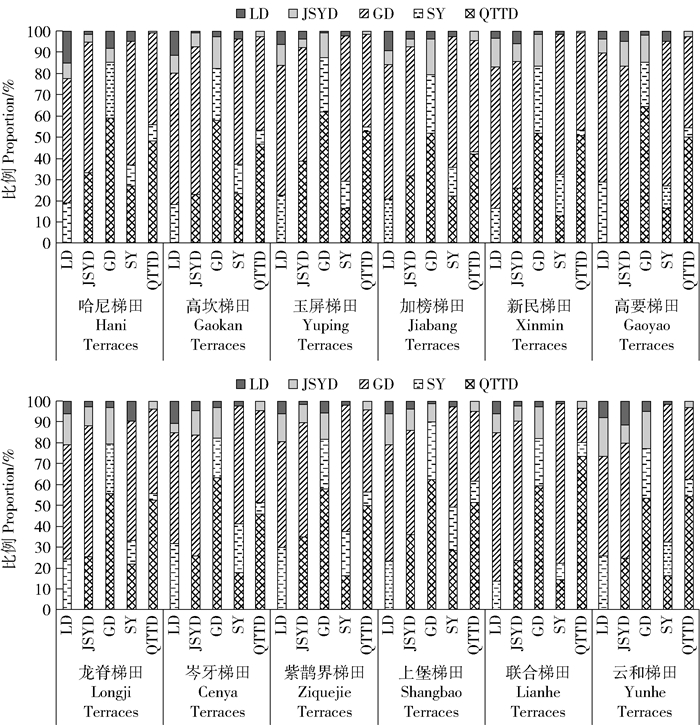

2.2 中国南方古梯田景观格局表 3是中国南方古梯田不同土地利用类型景观斑块类型格局指标。可见中国南方古梯田中各梯田不同土地利用类型景观的面积、斑块数量、斑块密度和最大斑块指数等情况。从表 3中可以得出,中国南方古梯田整体总面积超过2 600 km2,从各梯田的不同景观斑块类型面积和景观类型面积比例可以看出,中国南方各古梯田的林地面积比例最大,林地斑块数量最少,但林地最大斑块占景观面积比例最高,破碎程度在所有景观中最低。如:玉屏梯田、加榜梯田、岑牙梯田和上堡梯田的林地最大斑块指数分别为77.62%、62.34%、62.58%和74.52%;林地破碎程度分别仅有0.02、0.01、0.02和0.01。这表示这些梯田集中分布着大量且连片的森林且森林资源丰富。中国南方各古梯田的景观类型面积居于其次的是耕地,建设用地、水域和其他土地面积较小。中国南方古梯田的林地和耕地是其最主要的土地利用类型,维系着整个中国南方古梯田景观格局最重要的部分。

| 表 3 中国南方古梯田不同土地利用类型景观斑块类型格局指标 Tab. 3 Landscape patch type pattern indicators for different land use types of ancient terraces in southern China |

从各梯田的土地利用类型景观斑块数量来看,耕地和建设用地斑块数量最多。耕地和建设用地斑块的密度远高于其他类型斑块,如:哈尼梯田、玉屏梯田、岑牙梯田和联合梯田的耕地斑块密度分别为1 467、1 380、1 462和1 656块/km2,建设用地斑块密度分别为463、921、606和901块/km2。这表明中国南方古梯田的耕地景观破碎度最大,建设用地破碎度位列其次。各梯田的其他土地斑块面积、数量和斑块密度等值较小,但其景观破碎度较高。水域的斑块面积和斑块密度最小,破碎度偏低。中国南方古梯田土地利用景观类型中,林地景观比例最大,其次是耕地,林地和耕地构成了南方古梯田的主要景观,林地面积比例为53.77%~86.36%,耕地面积比例为6.59%~35.66%,林田面积比为1.62~13.42。

由图 5可见,中国南方古梯田的耕地斑块都与林地斑块的邻接边长度最大,以哈尼梯田、加榜梯田和上堡梯田为例,耕地斑块都与林地斑块的邻接边长度比例分别50.3%、55.61%和65.77%,这说明耕地和林地在分布上关系最为密切。其次邻接边长度较大的是建设用地与耕地,比例分别为27.2%、37.63%和19.07%,村庄分布在耕地的四周,建设用地中道路连接着各个村庄与耕地,比例分别为60.42%、48.27%和67.30%,这说明耕地对建设用地的分布影响较大。水域与林地邻接边比例仅次于耕地,比例分别为29.34%、25.37%和25.41%,这说明水域的分布受林地影响较大。其他古梯田景观斑块的邻接边长度比例与上述梯田相似。

|

图 5 中国南方古梯田不同土地利用类型景观中各斑块间邻接边长度比例 Fig. 5 Percentages of adjacent edge lengths among patches in different land use types landscapes of ancient terraces in southern China |

由图 6可见,在中国南方古梯田所有土地利用类型景观中,以龙脊梯田、紫鹊界梯田和联合梯田为例,林地与耕地邻接边数目比例最多,分别为54.6%、50.78%和70.9%;其次是与建设用地和水域,邻接边数目比例最少的是其他土地,分别为6.2%、5.97%和6.04%。各景观类型邻接边数目在总体上都与林地的邻接度较高,这说明林地在南方古梯田的所有景观类型中占最优势和主导地位,对其他景观类型的影响最大。其他古梯田景观斑块的邻接边数目比例与上述梯田相似。

|

图 6 中国南方古梯田不同土地利用类型景观中各斑块间邻接边数目比例 Fig. 6 Percentage of the number of adjacent edges among patches in the landscape of different land use types of ancient terraces in southern China |

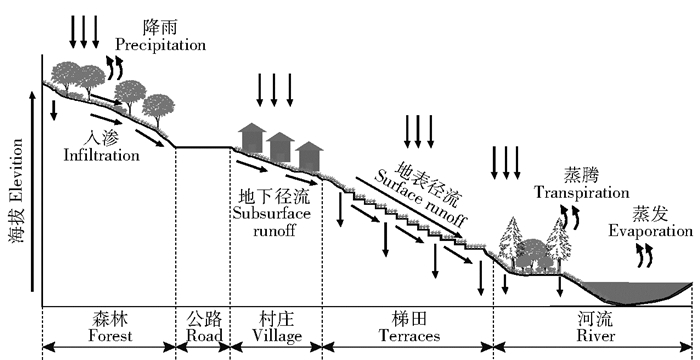

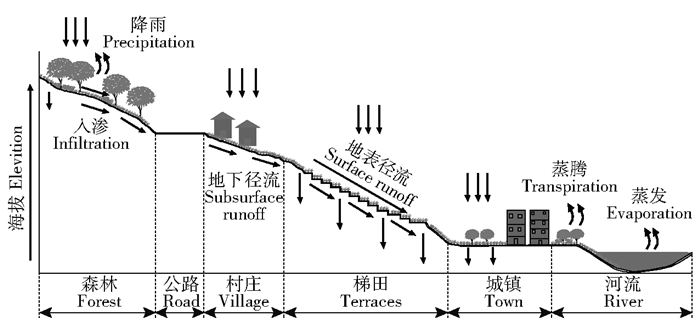

由景观格局分析得知,中国南方古梯田的森林位于垂直景观格局的首位且森林覆盖率较高,涵养着大量的水源。森林拦截和蓄集降水,水源渗透到地下产生地下径流,以地表溪流和地下径流的形式流入到村庄和梯田内。梯田拦蓄泥沙和水源,对水资源进行重新分配,有效降低水土流失,减少洪涝干旱等自然灾害对农业生产的影响,达到保水保土的作用,从而形成稳定和谐发展的农业生态系统[21]。

由表 2可见,中国南方古梯田总景观海拔范围约为150~3 000 m,垂直景观海拔范围约为330~2 800 m。中国南方古梯田垂直景观的共同特征是森林海拔分布最高,村庄,梯田和城镇海拔次之,河流海拔最低,形成整个垂直景观结构的基本特点。这说明中国南方古梯田所在地区的景观结构具有垂直分异的特征[22]。从中国南方古梯田垂直景观结构特征来看,可以总结为“四素同构”与“多素同构”,如图 7和图 8所示。其中“四素同构”的景观结构特征为:森林-村庄-梯田-河流;“多素同构”的景观结构特征为:森林-村庄-梯田-城镇-河流。“多素同构”景观的梯田分布在我国南方丘陵地区,地势相对云贵高原地区较为平缓,梯田以下靠近河流的部分地势相对平坦。这一部分空间被人们充分利用,形成了城镇景观,形成“多素同构”的景观结构。

|

图 7 “四素同构”垂直景观结构特征 Fig. 7 Characteristics of vertical landscape structure of "four-element isomorphism" |

|

图 8 “多素同构”垂直景观结构特征 Fig. 8 Characteristics of vertical landscape structure of "multi-element isomorphism" |

中国南方古梯田千百年来依山而建,因地制宜地形成了独特的垂直景观结构。在其生态系统中,林地面积占总景观面积比例最高,其次是耕地、建设用地、水域和其他土地。中国南方古梯田垂直景观结构特征呈“四素同构”与“多素同构”景观结构为主,以“森林-村庄-梯田-河流”景观结构特征为主的梯田有:哈尼梯田、高坎梯田、玉屏梯田、加榜梯田、新民梯田、高要梯田、龙脊梯田、岑牙梯田与紫鹊界梯田。以“森林-村庄-梯田-城镇-河流”景观结构特征为主的梯田有:上堡梯田、联合梯田与云和梯田。这与姚敏等[23]、闵庆文等[24]和史军超[25]的研究结果基本一致。中国南方古梯田的垂直景观分布格局和菲律宾科迪勒拉高山梯田的“森林-木涌-聚落-梯田-水系”[26]的垂直景观分布格局类似。

由表 4可知,中国南方古梯田与黄土高原梯田和北方旱作石坎梯田的垂直景观特征相比,黄土高原梯田以“梁峁沙棘戴帽,山坡梯田缠腰,埂坎牧草锁边,沟底坝库穿靴”为主要垂直景观结构特征[27],北方旱作石坎梯田以“森林/灌丛-石堰梯田-村落-河流/河滩地”为主要垂直景观结构特征[28]。垂直结构特征的区别主要是由于北方土石山区梯田和黄土高原梯田属于温带大陆性季风气候与大陆性季风区温带半湿润气候,降水少,水热条件较差,森林/灌丛面积较小,产水能力弱,导致以旱作作物为主。而云贵高原梯田和江南丘陵梯田属于低纬度山地季风气候和亚热带季风气候,降水充足,太阳辐射量大,属于多水多土的水土资源特征,农作物以水稻等灌溉作物为主,南方古梯田上部森林覆盖面积大,森林产水能力强,形成了从森林到村庄、梯田到河谷的自流灌溉系统。中国南方古梯田作为典型的山地农业生态系统,充分利用土地资源,能有效的减少水土流失,是千百年来人与自然和谐共生的案例。

| 表 4 我国不同地区梯田系统与垂直景观结构特征对比 Tab. 4 Comparison of terrace systems and vertical landscape structures in different regions of China |

考虑到数据和时间空间覆盖度的可获取性,本研究最终选用30 m分辨率的影像,采用目视解译的方式对于梯田生态系统景观的识别与提取可能存在一定的误差,未来研究可以基于更加精确的遥感影像和改进的方法对梯田生态系统景观的识别和提取做出进一步的研究。

4 结论1) 中国南方古梯田主要分布在云南省、四川省、贵州省、湖南省、江西省、浙江省、广西壮族自治区、福建省等省,总面积超过2 600 km2;比较著名的古梯田有哈尼梯田、龙脊梯田、紫鹊界梯田、上堡梯田、云和梯田等。

2) 中国南方古梯田主要分布在E 101°48′~119°29′、N 22°33′~29°46′之间亚热带山区和丘陵地区,古梯田所在区域的地形地势对景观结构的影响较大,总景观海拔范围约为150~3 000 m,海拔垂直范围约在330~2 800 m之间。中国南方古梯田的梯田斑块在6°~25°坡度区间的阳坡分布最多,半阳坡和半阴坡次之,阴坡分布最少。

3) 中国南方古梯田景观构成以林地和耕地为主导,其他景观依附于林地和耕地景观发展。林地景观占总景观面积比例最高,耕地景观面积比例仅次于林地,林地面积比例为53.77%~86.36%,耕地面积比例为6.59%~35.66%,林田面积比为1.62~13.42,建设用地、水域和其他土地面积占景观面积位列次之。

4) 中国南方古梯田垂直景观结构特征呈“四素同构”与“多素同构”景观结构为主,其中“四素同构”的景观结构特征为:森林-村庄-梯田-河流;“多素同构”的景观结构特征为:森林-村庄-梯田-城镇-河流。中国南方古梯田以水为纽带,形成从山顶森林到山腰村寨、梯田到河谷的自流灌溉系统和借助灌溉渠系的梯田养分输入系统,为梯田提供保障。这对现代梯田的建设具有借鉴作用。

| [1] |

张永勋, 闵庆文. 稻作梯田农业文化遗产保护研究综述[J]. 中国生态农业学报, 2016, 24(4): 460. ZHANG Yongxun, MIN Qingwen. A review of conservation of rice terraces as agricultural heritage systems[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2016, 24(4): 460. |

| [2] |

WEI Wei, CHEN Die, WANG Lixin, et al. Global synthesis of the classifications, distributions, benefits and issues of terracing[J]. Earth-Science Reviews, 2016, 159: 388. DOI:10.1016/j.earscirev.2016.06.010 |

| [3] |

陈蝶, 卫伟, 陈利顶. 梯田景观的历史分布及典型国际案例分析[J]. 应用生态学报, 2017, 28(2): 689. CHEN Die, WEI Wei, CHEN Liding. History and distribution of terraced landscapes and typical international cases analysis[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2017, 28(2): 689. |

| [4] |

CAO Bowen, YU Le, NAIPALV, et al. A 30 m terrace mapping in China using Landsat 8 imagery and digital elevation model based on the Google Earth Engine[J]. Earth System Science Data, 2021, 13(5): 2437. DOI:10.5194/essd-13-2437-2021 |

| [5] |

姚云峰, 王礼先. 我国梯田的形成与发展[J]. 中国水土保持, 1991(6): 54. YAO Yunfeng, WANG Lixian. The formation and development of terraces in China[J]. Soil and Water Conservation in China, 1991(6): 54. |

| [6] |

宋维峰. 中国南方古梯田的现状及开发保护对策[J]. 中国水土保持, 2019(4): 15. SONG Weifeng. Current situation and development and protection countermeasures for ancient terraced fields in southern China[J]. Soil and Water Conservation in China, 2019(4): 15. |

| [7] |

胡伟芳, 张永勋, 王维奇, 等. 联合梯田农业文化遗产地景观特征与景观资源利用[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25(12): 1752. HU Weifang, ZHANG Yongxun, WANG Weiqi, et al. Landscape characteristics and utilization in agro-cultural heritagesystems in Lianhe Terrace[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2017, 25(12): 1752. |

| [8] |

胡最, 闵庆文, 刘沛林. 农业文化遗产的文化景观特征识别探索: 以紫鹊界、上堡和联合梯田系统为例[J]. 经济地理, 2018, 38(2): 180. HU Zui, MIN Qingwen, LIU Peilin. Identification on cultural landscape of traditional rice terraces in the southern area of China[J]. Economic Geography, 2018, 38(2): 180. |

| [9] |

缪建群, 杨文亭, 杨滨娟, 等. 崇义客家梯田区生态系统服务功能及价值评估[J]. 自然资源学报, 2016, 31(11): 1817. MIAO Jianqun, YANG Wenting, YANG Binjuan, et al. Evaluating the ecosystem services of Chongyi Hakka Terraces in Gannan, Jiangxi province[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(11): 1817. |

| [10] |

ARNÁEZ J, LANA-RENAULT N, LASANTA T, et al. Effects of farming terraces on hydrological and geomorphological processes. A review[J]. Catena, 2015, 128: 122. |

| [11] |

DUCUSIN R J C, ESPALDON M V O, REBANCOS C M, et al. Vulnerability assessment of climate change impacts on a globally important agricultural heritage system (GIAHS) in the Philippines: The case of Batad rice terraces, Banaue, ifugao, Philippines[J]. Climatic Change, 2019, 153(3): 395. |

| [12] |

LEWIS C J, SANCHO C, MCDONALD E V, et al. Post-tectonic landscape evolution in NE Iberia using staircase terraces: Combined effects of uplift and climate[J]. Geomorphology, 2017, 292: 85. |

| [13] |

KAGABO D M, STROOSNIJDER L, VISSER S M, et al. Soil erosion, soil fertility and crop yield on slow-forming terraces in the highlands of Buberuka, Rwanda[J]. Soil and Tillage Research, 2013, 128: 23. |

| [14] |

ZHANG Yongxun, MIN Qingwen, ZHANG Canqiang, et al. Traditional culture as an important power for maintaining agricultural landscapes in cultural heritage sites: A case study of the Hani terraces[J]. Journal of Cultural Heritage, 2017, 25: 170. |

| [15] |

ZHU Xuelian, XU Delan, WANG Kaijie. Study on ecosystem structure and function of Longjiterrace[J]. E3S Web of Conferences, 2021, 248: 03082. |

| [16] |

曹宏丽, 吴忠军. 广西龙胜大寨梯田景观绩效评价研究[J]. 湿地科学, 2020, 18(4): 397. CAO Hongli, WU Zhongjun. Landscape performance evaluation of the terraced fields in Dazhai village, Longshengvarious nationalities autonomous county, Guangxi Zhuang autonomous region[J]. Wetland Science, 2020, 18(4): 397. |

| [17] |

汤国安, 宋佳. 基于DEM坡度图制图中坡度分级方法的比较研究[J]. 水土保持学报, 2006, 20(2): 157. TANG Guoan, SONG Jia. Comparison of slope classification methods in slope mapping from DEMs[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2006, 20(2): 157. |

| [18] |

蔡宏, 何政伟, 安艳玲, 等. 基于RS和GIS的赤水河流域植被覆盖度与各地形因子的相关强度研究[J]. 地球与环境, 2014, 42(4): 518. CAI Hong, HE Zhengwei, AN Yanling, et al. Correlation intensity of vegetation coverage and topographic factors in the Chishui watershed based on RS and GIS[J]. Earth and Environment, 2014, 42(4): 518. |

| [19] |

叶晶萍, 刘士余, 盛菲, 等. 寻乌水流域景观格局演变及其生态环境效应[J]. 生态学报, 2020, 40(14): 4737. YE Jingping, LIU Shiyu, SHENG Fei, et al. Landscape pattern evolution and ecological environment effect of Xunwu watershed[J]. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(14): 4737. |

| [20] |

周亚东, 周兆德. 基于GIS与Fragstats的海南岛森林景观格局研究[J]. 中南林业科技大学学报, 2015, 35(5): 78. ZHOU Yadong, ZHOU Zhaode. Study on forest landscape patterns based on GIS and FRATSTATS in Hainan province[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2015, 35(5): 78. |

| [21] |

宋维峰, 吴锦奎. 哈尼梯田: 历史现状、生态环境、持续发展[M]. 北京: 科学出版社, 2016. SONG Weifeng, WU Jinkui. Hani terraces: Historical status, ecological environment and sustainable development[M]. Beijng: Sience Press, 2016. |

| [22] |

孙然好, 陈利顶, 张百平, 等. 山地景观垂直分异研究进展[J]. 应用生态学报, 2009, 20(7): 1617. SUN Ranhao, CHEN Liding, ZHANG Baiping, et al. Vertical zonation of mountain landscape: A review[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2009, 20(7): 1617. |

| [23] |

姚敏, 崔保山. 哈尼梯田湿地生态系统的垂直特征[J]. 生态学报, 2006, 26(7): 2115. YAO Min, CUI Baoshan. The vertical characteristics of ecosystem of Hani's terrace paddy field in Yunnan, China[J]. Acta EcologicaSinica, 2006, 26(7): 2115. |

| [24] |

闵庆文, 田密. 云南红河哈尼稻作梯田系统[M]. 中国农业出版社, 2015. MIN Qingwen, TIAN Mi. Hani rice terracing system in Honghe, Yunnan[M]. China Agriculture Press, 2015. |

| [25] |

史军超. 中国湿地经典: 红河哈尼梯田[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2004(5): 77. SHI Junchao. The Hani terraced-field at Honghe: Typical Chinese wetland[J]. Journal of Yunnan Nationalities University, 2004(5): 77. |

| [26] |

侯惠珺, 罗丹, 赵鸣. 基于生态恢复和文化回归的梯田景观格局重建: 以菲律宾科迪勒拉高山水稻梯田景观复兴为例[J]. 生态学报, 2016, 36(1): 148. HOU Huijun, LUO Dan, ZHAO Ming. Reconstruction of landscape pattern on terraces based on the theory of ecological restoration and culture regression for mountainrice terraces in the Philippines Cordillera region[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(1): 148. |

| [27] |

刘三春, 谢丰. 堡子沟流域综合治理[J]. 中国水土保持, 2021(7): 77. LIU Sanchun, XIE Feng. Integrated management of the Buzigou Valley[J]. Soil and Water Conservation in China, 2021(7): 77. |

| [28] |

杨荣娟, 刘洋, 闵庆文, 等. 河北涉县旱作石堰梯田农业文化遗产景观特征及演变[J]. 中国农业信息, 2019, 31(6): 61. YANG Rongjuan, LIU Yang, MIN Qingwen, et al. Landscape characteristics and evolution of agricultural heritage of dryland stone-ridge terraced field in Shexian, Hebei province[J]. China Agricultural Informatics, 2019, 31(6): 61. |

2023, Vol. 21

2023, Vol. 21