2. 云南省水利水电勘测设计研究院, 650000, 昆明;

3. 海南大学林学院, 570100, 海口

中国水土保持科学  2023, Vol. 21 2023, Vol. 21  Issue (1): 92-100. DOI: 10.16843/j.sswc.2023.01.011 Issue (1): 92-100. DOI: 10.16843/j.sswc.2023.01.011 |

金沙江是长江上游的主要产沙区,研究金沙江水沙变化情况,对该区域环境保护有着良好贡献,其不仅可以推动涵养水土,同时,还有助于水资源的优化配置,提高资源利用效率,进一步优化长江水沙关系[1]。根据已有学者[2-5]的研究基础可知,金沙江流域自然环境复杂,水沙关系相对严峻,特别是金沙江下游,存在严重的水沙不平衡现象。到了21世纪,由于金沙江上兴建了许多大型水库,导致截流河沙,金沙江下游的输沙量进一步降低,其输沙量的贡献值已经下跌95%。2013—2016年溪洛渡、向家坝水库的年平均联合拦沙量为1万519 t,占来沙量的98%以上,水库拦沙是金沙江下游水沙变化的主导因素。

现阶段在针对金沙江流域水沙关系进行分析的文献中,绝大部分文献是针对梯级水库开展研究,重点研究水库对于金沙江流域水沙变化的影响,且大多按年度进行分析,可能会掩盖水沙在季节或月尺度上的明显变化[6]。在分析水沙的关系变化情况时,需要对多个时间节点进行重视,在分析其成因的基础上,研究河流径流管理的措施,有效防治土壤侵蚀[7]。针对金沙江流域的水文现状,笔者在研究其支流关河的水文数据时,主要以1959—2018年为年度区间,并对其径流数据进行提取。在此过程中,选择以1996年作为时间的分支节点,再引用Mann-Kendall分析方法的同时,通过对年月径流序列进行测算,就得出其变化趋势和变化程度。为了更好地体现水文指标的变化状态,笔者还引用水文指标变化范围法(index of hydrologic alteration/range of variability approach,IHA/RVA)[8]。对该地水文状况的变化情况进行衡量,并依据变化幅度作出分析和评价,同时,也采用双累积曲线法进一步记录和分析人类活动干扰下对气候和水文的影响,同时也分析出该地区的径流水沙变化状况[9],以期对关河流域水文情势进行评价,进一步完善该地区的水文研究,为水沙调度提供参考。

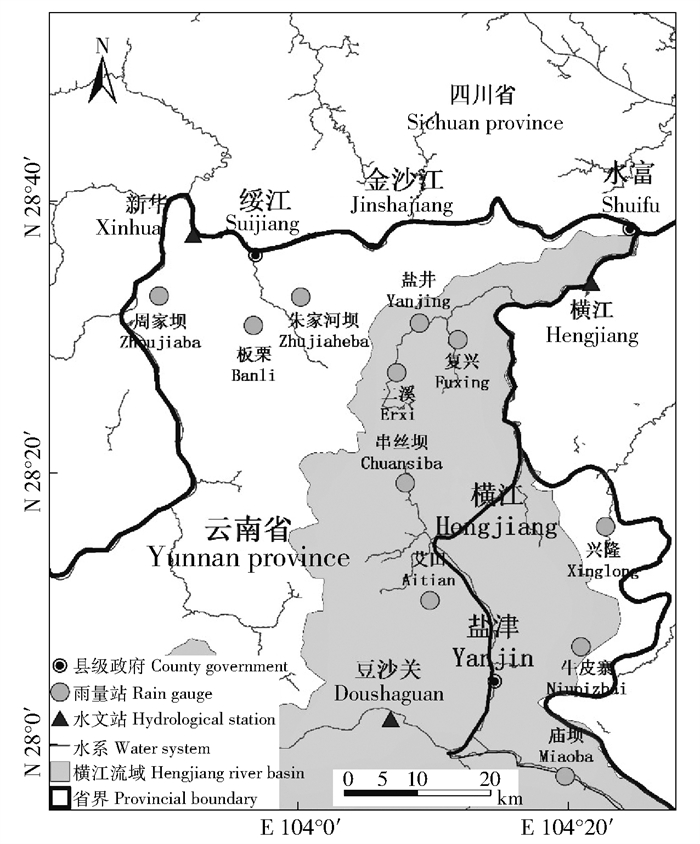

1 研究区概况关河横跨川、滇、黔3省,为金沙江的一级支流,全长307 km,流域面积达1.5万km2,年径流总量约88.2亿m3,多年平均流量约280 m3/s。盐津县气候复杂,主要是由于该地区属于中亚热带,同时又存在季风气候,总体而言,夏季相对炎热,而冬季气候温和,降水充足,旱涝分明。干季为11—翌年4月,雨季为5—10月,多年平均降水量1 100 mm,5—10月降水量占全年降水量的85%以上。县境地势崎岖,多高山,海拔起伏大,相对高差达1 933 m,平均海拔1 160 m,坡度>25°,该地区坡度较大,且坡地面积广,据统计,在县域面积中,坡地占比已经高达53.87%。正是受崎岖地形的影响,该地区气候相对复杂,水土流失严峻。

1996年以来,盐津县更加重视水土治理,以涵养水源为目标,对该地区的水域自然条件进行综合治理,同时,也致力于对高坡度进行削低,适当调节耕种强度,加强采矿区安全隐患治理,提高山洪的防控能力等。该地区还新建了拦沙坝,在一定程度上防治了山洪,同时也将水土流失状态进一步降低,有效改善了当地水土流失情况[10-11]。关河水电开发于2003年,盐津段于2007年起新修撒鱼沱、万年桥和燕子坡3个水电站[12],关河流域水保措施及梯级水库修建情况如表 1所示,豆沙关水文站位置如图 1所示,属于长江上游金沙江下段水系一级支流横江中段控制站,控制面积9 410 km2,该站数据能够描述研究区域的水沙变化。

| 表 1 关河流域水保措施及梯级水库修建统计表 Tab. 1 Statistics of water conservation measures and cascade reservoir construction in Guanhe Basin |

|

图 1 豆沙关水文站位置示意图 Fig. 1 Schematic diagram of the location of Doushaguan Hydrological Station |

在研究过程中,以豆沙关水文站所观测的数据作为案例研究对象,以1996年以来金沙江的小流域水文数据和进行水土治理后的水土流失状况的变化情况作为研究内容,结合在当地修建大型水库等各类人类活动发生之后的水文数据进行分析,得出变化趋势。划分1959—1996年(以下简称TA期)和1996—2018(以下简称TB期)分别为基准期和变化期。

2 研究方法 2.1 Mann-Kendall趋势检验法Mann-Kendall(下简为M-K) 是一种统计方法,这种统计方法一般被称为非参数统计法。其能够区分某种变化是有一定的变化规律还是自然波动。参数统计方法的优势在于,在采集样本的过程中,不需要对其分布特点进行差异化分析处理,也不需要考虑其他异常值,因此,这种方法被世界气象组织所推荐,且各国在水文气象监测中常会优先运用此方法[13-14]。

M-K检验法根据其统计量Z的大小和正负表征系列的时间趋势,当Z>0时表示上升趋势;当Z<0时表示下降趋势

2.2 IHA/RVA法一般而言,水文变异指标法能够更好地去衡量多类水文指标的变化情况,有助于全面、客观的了解该流域的径流情况[8]。该指标需要对多个水文指标进行统计分析,包括月径流量、峰值、峰值时间,此外,还需要对最高值和最低值之间的流量频率和时间节点进行计算,最终得出其径流变化趋势。在衡量气候变化和人类活动对水文数据的影响时,主要运用变化范围法(range of variability approach,RVA)[8],该法在IHA(index of hydrologic alteration)法的基础上,利用建立的生态水文指标来评价受影响的河流水文情势。

为了更好的体现单个指标的变化情况,特将变化幅度做以下规定:0≤(Di)D<33%为低度改变,33%≤(Di)D<67%为中度改变,67%≤(Di)D<100%为高度改变。(Di)D为单个指标的变化度。

2.3 双累积曲线法双累积曲线主要运用于关系分析,即对2个参数关系的变化开展分析,作为一种普遍的检验方法,其多用运用于直角坐标系中,需要对一个变量的累计值进行记录,同时对于另一变量的连续累积值进行分析,描绘出二者之间的关系。这一方法多用于水文、气象等数据检验和测算,也可用于对相关数据查缺补漏[9]。在本研究中,x轴为累计年径流量,而y组则为累积年输沙量,通过对二者关系的进行呈现,进一步完善曲线图。

2.4 累积量斜率变化率比较法累积量斜率变化率作为一种比较方法,其基本原理是以年份作为自变量,有对应的因变量,因变量多为降水量和径流量。总体而言,年份是相对不变的,而因变量会在测算过程中发生变化。因此,需要对相关数据年度波动的影响进行消除或者降低。通过这样的测算方法,累计量和年份之间的关系会更加密切,也有利于对降水量变化和径流量变化二者之间的关系进行综合分析。假设在突变年份前、后2个时期内的累积年径流量与年份之间的线性拟合趋势线的斜率分别为Pa和Pb,则累积径流量斜率变化率ΔK1=100%×(Pa-Pb)/Pb;同理可得累积降水量斜率变化率ΔK2,累积蒸发量斜率变化率ΔK3,累积输沙斜率变化率ΔK4;年降水量、年潜在蒸发量以及人类活动对年径流量、年输沙量变化的贡献率均采用文献[15-16]公式计算:

| $ {C_{\rm{p}}} = 100 \times \Delta {K_2}/\Delta {K_1}; $ | (1) |

| $ {C_{\rm{E}}} = 100 \times \Delta {K_3}/\Delta {K_1}{\rm{; }} $ | (2) |

| $ {C_{\rm{H}}} = 100 - {C_P} - {C_{E^\circ }} $ | (3) |

式中:CP为年降水量对年径流量或年输沙量变化的贡献率,%;CE为年潜在蒸发量对年径流量或年输沙量变化的贡献率,%;CH为人类活动对年径流量或年输沙量变化的贡献率,%。

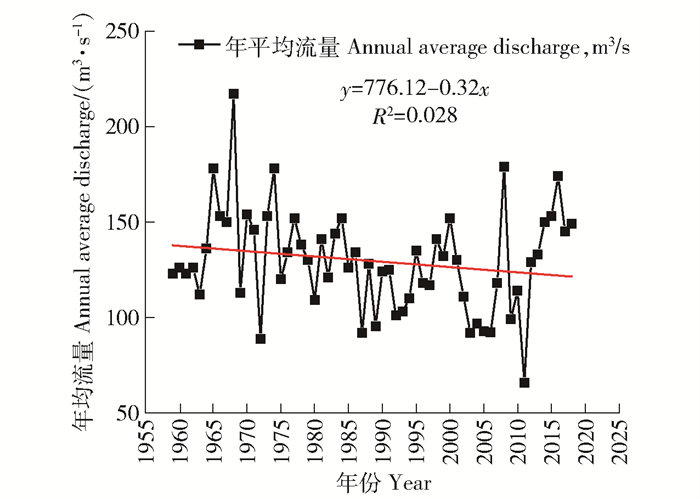

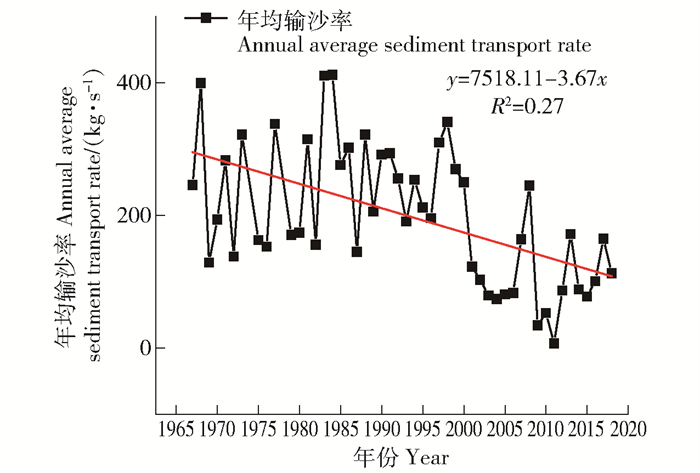

3 结果与分析 3.1 水沙变化趋势 3.1.1 年际变化基本特征分析该河流流域的径流量和输沙率可知,年均径流量和年均输沙率的具体数据,可以由线性趋势检验计算得出,具体见图 2和3。在研究区间内除1968、1972、2008和2011年(1968和2008年为特大洪水年,1972和2011年为枯水年)年均流量出现较大波动外,1959—2018年关河年平均径流量为130.09 m3/s,年平均输沙率为199.46 kg/s。年降水总量为999.3 mm,年平均最小流量为32.8 m3/s,年平均最大流量为547.9 m3/s,年平均径流量和年输沙量均呈现逐步下降的趋势。

|

图 2 关河流域年均流量及趋势线 Fig. 2 Guanhe Basin's annual average discharge and trend line |

|

图 3 关河流域年均输沙率统计图 Fig. 3 Guanhe Basin's annual average sediment transport rate statistics |

对豆沙关水文站1959—2018年均流量、年降水总量、年均输沙率序列进行M-K趋势检验分析(表 2),多年平均流量的统计值为负值,表示呈下降趋势,P>0.01,即未通过99%的显著性水平检验,下降幅度相对较小,此外,该地区年降水量虽然有所下滑,但下滑状态不明显,该地区下滑趋势明显的是年平均输沙率,P<0.01。

| 表 2 豆沙关水文站多年年平均数据M-K趋势检验统计表 Tab. 2 M-K trend test statistics of multi-year annual average data in Doushaguan Hydrological Station |

对豆沙关水文站TA和TB时段年均径流量、年均含沙量序列进行趋势分析(表 3),TA时段年均径流量、年均含沙量均呈下降趋势,P均>0.01,下降趋势不显著。TB时段年均径流量Z>0,呈上升趋势,但未通过显著性水平检验,上升趋势不显著;上述时段年均含沙量呈显著下降趋势。

| 表 3 豆沙关水文站TA阶段和TB阶段年均数据M-K趋势检验统计表 Tab. 3 M-K trend test statistics of the annual average data of TA and TB stages in Doushaguan Hydrological Station |

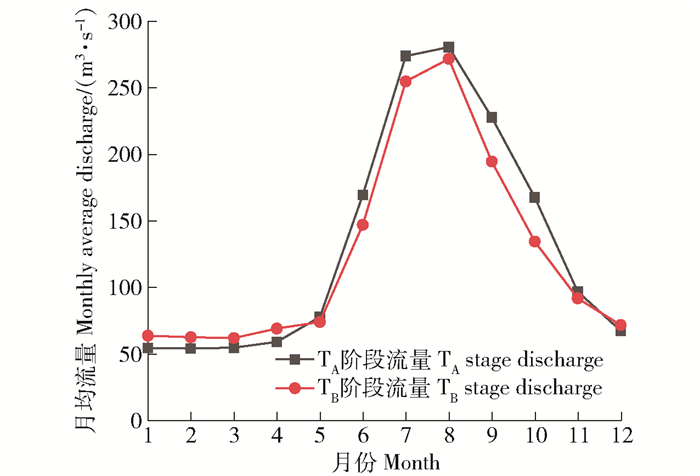

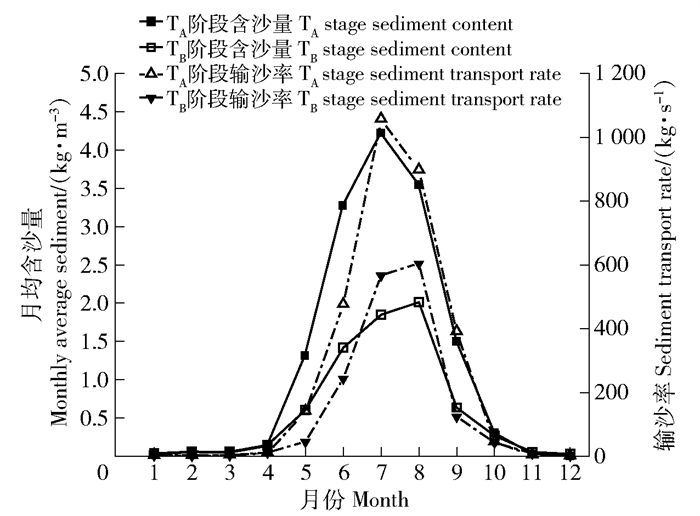

采用M-K检验对豆沙关水文站2个阶段内的基本数据进行分析,第1阶段是1959—1996,第2阶段是1996—2018,最终分析得出结果(表 4)。该河流的年均径流量和年均含沙量也在分析中得出,并以月尺度数据作为参考值,具体结果见图 4和图 5。

| 表 4 豆沙关水文站多年月均流量M-K趋势检验统计 Tab. 4 M-K trend test statistics of the average monthly discharge in Doushaguan Hydrological Station for many years |

|

图 4 TA和TB阶段多年径流月均值变化 Fig. 4 Variations of monthly average discharges in TA and TB stages for many years |

|

图 5 TA和TB阶段多年含沙量月均值变化 Fig. 5 Variations of monthly average values of sediments in TA and TB stages for many years |

在选取的1959—2018年间,该河流的月径流量在非汛期有所提升,但趋势不明显,而在6—11月,径流量大幅度下跌,下跌趋势相对明显,尤其是11月。TA时段仅4月径流量呈上升趋势且趋势不明显。TB时段1—4月和9—12月呈上升趋势,1月上升趋势显著。TA和TB阶段水沙变化在汛期较为明显(图 4和5):5—10月月均流量和含沙量均减少;含沙量由7月最高的4.23减少至1.85 kg/m3;该地区1—4月处于非汛期,此阶段径流量相对有所提升,其原因可是主要是由于此时该地区水电站正处于蓄水期间。

3.2 IHA水文指标改变程度如表 5所示,如果将TA作为基准值去衡量自然态水位序列可知,如果TA阶段的数值保持相对稳定,在此基础上对参数的平均值进行调整,保证其变化幅度在25%~75%之间,则可以推算出该地区生态水文状况的最高值和最低值,进一步分析得出在TA阶段该地区各项水文数据,同时也可以得出在TB阶段,该地区各项水文数据的变化幅度,从而更好地对该地区水沙变化关系进行综合评价。豆沙关水文站的月均流量值水文改变度达到34%,呈中度改变;在TA时段,年均最大流量有所提升,且提升趋势较为明显,但在TB时段,最大流量则进一步下跌,变化程度都是低度。对豆沙关水文站的数据进行分析可知,该地区的月均含沙值改变幅度较大,已经高达40.58%,呈中等变化趋势。在1—4月,该地区的月均径流量变化情况处于中等状态,变化值为36.95%,但是在4月,该地区的径流量发生了较大变化,变化幅度为高度,已高达69.37%,这与M-K月尺度趋势分析结果相符合。在TA和TB阶段,河流的水沙关系有着明显差距,且含沙量的改变幅度较大,已高达40.5%,径流量在该时段也有着明显的变化,改变幅度为34.6%,这意味着该地区含沙量的月度和年度变化趋势相符合,但在汛期含沙量的变化幅度较大。

| 表 5 TA阶段和TB阶段IHA/RVA统计 Tab. 5 Statistics of IHA/RVA in TA and TB stages |

计算各项斜率变化率可得人类活动对输沙量的影响(表 6),累积年输沙量斜率变化率为96.44%。该地区人类活动对输沙量的影响率高达69.22%,年降水量次之,其影响率为29.66%,最后则是蒸发量,其影响率为1.12%。人类活动分别对关河流域年输沙量的贡献率均明显高于气候变化的相应贡献率,因此,人类活动是关河流域输沙变化的最主要影响因素。

| 表 6 TA阶段和TB阶段累积量斜率变化率统计 Tab. 6 Statistics of the slope change rates of accumulated data in the TA and TB stages |

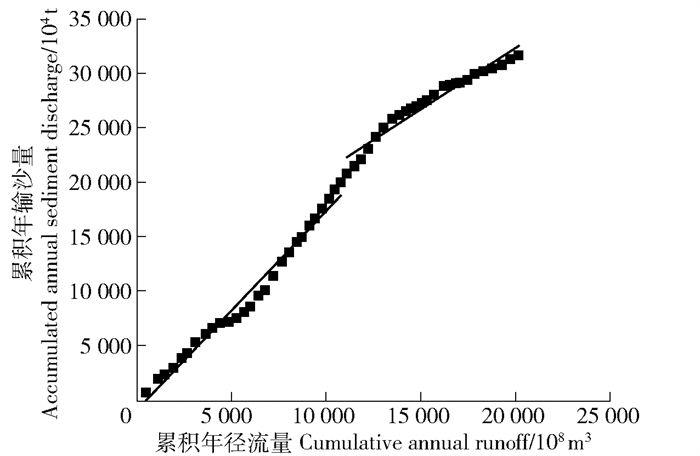

以对应年份累积年径流量为x(m3/s);累积年输沙量为y(kg/s); 绘制双累积曲线图(图 6),对变化前后进行线性拟合得到2个阶段的双累积直线拟合方程如下:

| $ 1959 - 1996:y = 1.83x - 767.9, {R^2} = 0.97{\rm{; }} $ | (4) |

| $ 1996 - 2018:y = 1.17x + 9928.1, {R^2} = 0.95。$ | (5) |

|

图 6 输沙量-径流量双累积曲线图 Fig. 6 Sediment discharge-runoff double cumulative curve |

为了估算其输沙量的变化,以2018年累积年径流量值20 091.9亿m3代入前式,得到假定不受1996—2018年人类活动影响的累积年输沙量为3.6亿t,代入后式得到受1996—2018年人类活动影响的累积年输沙量为3.34亿t,两者差值为2 564.66万t,即1996—2018年总减沙量为2 564.66万t,平均每年为116.57万t。

4 讨论受各类因素影响,特别是水土流失和水库建设等重要因素的影响,该地区径流量和含沙量有所下滑,但下滑趋势没有明显规律,时间分布也大不相同。只有通过对汛期径流量以及该地区的输沙的峰值进行分析,才能够得出相关数据。总体而言,1996年以来,该地区的径流量虽然有所提升,但提升趋势不明显,明显的是该地区的含沙量变化情况。由于含沙量变化明显,特别是在汛期,含沙量大幅度下滑,分析其成因可知,输沙率、降水和含沙量这三者进行综合分析,得出其对径流量有着直接的影响意义,这也意味着,要保持水土,就需要提升河流的蓄水能力[17]。在治理水土流失的过程中,可以分为2大类措施,其一是涵养植被,其二是建设水利工程,以此对该地的水沙关系进行改变,调节输沙率。据统计,自1996年以来,该地区在汛期,河流的流量以及含沙量等都有着明显变化,这与该地区新建了大型水利工程息息相关,表现为,大型水电站有着拦截河沙的作用,导致输沙量进一步下跌,该理论与前人学者的研究结果相一致[18-20]。加强植物培植,防风固沙等,虽然会对该地区土壤水分含量有着一定的影响,也对流域内鱼类有着一定的保护作用,可以促进鱼类繁殖,提升生物多样性,但实质上,也会对一定区域内植物的生态环境稳定性有着破坏作用,也对水生生物的正常繁殖有着制约作用[21-22]。

分析在人类活动干扰前后,该水文站的水文数据变化情况可知,人类活动对水土流失有着较大的影响,此外,水沙关系是否平衡,也直接决定该地区的生态环境和生物多样性等。为了稳定该地区水沙关系,提升水土治理质量,需要因地制宜的选择治理措施,进一步涵养水源,保持水土。在此基础上,还需要收集、整理相关资料,并以该地区水文数据作为参考,建立完善水文模型。还需要将该地区的梯级水库发展建设现状进行结合考虑,在对水库蓄水、储水功能进行掌握的基础上,去分析该地区水沙状态是否具备稳定性。在研究豆沙关河流水文变化趋势的过程中,需要分析其变化成因,同时与当地水库建设进行融合考量,以此作为研究河流水文形势的依据,也促进该地区水生动物绳子,为保护生物多样性奠定基础。

5 结论1) 在本研究选择的研究区间内,即1959—2018年间,通过分析豆沙关水文站的水流量以及输沙量数据可知,二者都处于逐年下降状态。平均流量和降水总量也处于下跌状态,但并没有明显趋势。下跌状态较为明显的是该地区的输沙量。在此期间,豆沙关水文站的径流相对稳定,且有提升趋势,但并不明显。

2) 豆沙关水文站数据显示,月均流量值的改变程度为中度,体现为月均流量值中有34%发生变化,而含沙值变化更为明显民,已高达40.58%。通过对水土涵养治理前后数据的对比分析,可知汛期对流量和含沙量也有着明显的影响,在5—10月,径流量和含沙量相对下跌,而在7月,含沙量大幅度下跌,在近几个月中处于最低值,以下跌到1.85 kg/m3。

3) 通过对累积斜率变化率进行运用,以此作为测算人类活动、蒸发量、降水量等相关因素的计算方式,并最终得出该地区人类活动对输沙量的影响率高达69.22%,年降水量次之,其影响率为29.66%,最后则是蒸发量,其影响率为1.12%。笔者也对双累积曲线法进行高度重视并加以应用,并以1996—2018年此区间段的输沙量减少情况进行测算,最终得出在此期间减少的输沙量已经高达2 564.66万t,以年为单位,可知每年大概减少116.57万t。输沙量之所以大幅度下滑,最重要的是受人类活动影响。

| [1] |

许炯心, 孙季. 长江上游重点产沙区产沙量对人类活动的响应[J]. 地理科学, 2007, 27(2): 211. XU Jiongxin, SUN Ji. The response of sediment yield in key sand-producing areas in the upper reaches of the Yangtze River to human activities[J]. Scientia Geographica Sinica, 2007, 27(2): 211. |

| [2] |

陈松生, 张欧阳, 陈泽方, 等. 金沙江流域不同区域水沙变化特征及原因分析[J]. 水科学进展, 2008, 19(4): 475. CHEN Songsheng, ZHANG Ouyang, CHEN Zefang, et al. Variations of runoff and sediment load of the Jinsha River[J]. Advances in Water Science, 2008, 19(4): 475. DOI:10.3321/j.issn:1001-6791.2008.04.004 |

| [3] |

王渺林, 夏成阳, 卢春生, 等. 金沙江流域水沙变化趋势分析[J]. 人民长江, 2008, 39(19): 15. Wang Miaolin, XIA Chaoyang, LU Chunsheng, et al. Analysis of water and sediment change trend in the Jinsha River Basin[J]. Yangtze River, 2008, 39(19): 15. |

| [4] |

秦蕾蕾, 董先勇, 杜泽东, 等. 金沙江下游水沙变化特性及梯级水库拦沙分析[J]. 泥沙研究, 2019, 44(3): 24. QIN Leilei, DONG Xianyong, DU Zedong, et al. Processes of water-sediment and deposition in cascade reservoirs in the lower reach of Jinsha River[J]. Journal of Sediment Research, 2019, 44(3): 24. |

| [5] |

童辉, 袁晶. 金沙江下游水沙变化特性研究[J]. 人民长江, 2012, 43(S1): 116. TONG Hui, YUAN Jin. Research on the characteristics of water and sediment changes in the lower reaches of the Jinsha River[J]. Yangtze River, 2012, 43(S1): 116. |

| [6] |

李国胜, 任惠茹, 崔林林, 等. 近60年来黄河入海水沙通量变化的阶段性与多尺度特征[J]. 地理学报, 2014, 69(5): 13. LI Guosheng, REN Huiru, CUI Linlin, et al. Phases and periodic changes of water discharge and sediment load from the Yellow River to the Bohai Sea during 1950-2011[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(5): 13. |

| [7] |

蒋晓辉, 刘昌明, 黄强. 黄河上中游天然径流多时间尺度变化及动因分析[J]. 自然资源学报, 2003, 18(2): 142. JIANG Xiaohui, LIU Changmin, HUANG Qiang. Multple time scales analysis and cause of runoff changes of the upper and middle reaches of the Yellow River[J]. Journal of Natural Resources, 2003, 18(2): 142. |

| [8] |

RICHTER B D, BAUMGARTNER J V, POWELL J, et al. A method for assessing hydrologic alteration within ecosystems[J]. Conservation Biology, 1996, 10(4): 1163. |

| [9] |

穆兴民, 张秀勤, 高鹏, 等. 双累积曲线方法理论及在水文气象领域应用中应注意的问题[J]. 水文, 2010, 30(4): 47. MU Xingmin, ZHANG Xiuqin, GAO Peng, et al. The theory of double cumulative curve method and the problems that should be paid attention to in the field of hydrology and meteorology[J]. Journal of China Hydrology, 2010, 30(4): 47. |

| [10] |

杨子生, 王云鹏. 基于水土流失防治的云南金沙江流域土地利用生态安全格局初探[J]. 山地学报, 2003, 21(4): 22. YANG Zisheng, WANG Yunpeng. A preliminary approach to the ecological security patterns of land use for controlling soil erosion in Jinsha river basin of Yunnan province[J]. Mountain Research, 2003, 21(4): 22. |

| [11] |

向小龙, 孙炜锋, 李国伟, 等. 云南盐津地区地质灾害发育特征及影响因素分析[J]. 地质力学学报, 2016, 21(1): 97. XIANG Xiaolong, SUN Wweifeng, LI Guowei, et al. Analysis on development characteristic and factors of geological disasters in Yanjin county, Yunnan province[J]. Journal of Geomechanics, 2016, 21(1): 97. |

| [12] |

谭婕. 横江水电开发对水生生态环境影响分析[D]. 重庆: 西南交通大学, 2012: 58. TAN Jie. Analysis of aquatic ecological environment impact in Hengjiang River hydroelectric power development[D]. Chongqing: Southwest Jiaotong University, 2012: 58. |

| [13] |

胡琦, 马雪晴, 胡莉婷, 等. Matlab在气象专业教学中的应用: 气象要素的M-K检验突变分析[J]. 实验室研究与探索, 2019, 38(12): 48. HU Qi, MA Xueqing, HU Liting, et al. Application of Matlab in meteorological teaching: M-K test for the abrupt change analysis of meteorological elements[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2019, 38(12): 48. |

| [14] |

王壮. 基于M-K法的朝阳市降水量时空演变特征分析[J]. 水土保持应用技术, 2017(6): 4. WANG Zhuang. Analysis of temporal and spatial evolution characteristics of precipitation in Chaoyang city based on M-K method[J]. Applied Technology of Soil and Water Conservation, 2017(6): 4. |

| [15] |

叶晶萍, 刘政, 欧阳磊, 等. 不同时间尺度小流域径流变化及其归因分析[J]. 生态学报, 2019, 39(12): 4478. YE Jingping, LIU Zheng, OUYANG Lei, et al. Runoff changes and their attributions in a small watershed during different time scales[J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(12): 4478. |

| [16] |

夏伟, 周维博, 李文溢, 等. 气候变化和人类活动对沣河流域径流量影响的定量评估[J]. 水资源与水工程学报, 2018, 29(6): 47. XIA Wei, ZHOU Weibo, LI Wenyi, et al. Quantitative evaluation on the impact of climate variability and human activities on runoff changes in the Fenghe River Basin[J]. Journal of Water Resources and Water Engineering, 2018, 29(6): 47. |

| [17] |

朱鉴远. 长江沙量变化和减沙途径探讨[J]. 水力发电学报, 2000(3): 38. ZHU Jianyuan. Upper reaches of the Yangtze River variation of the sediment transportation way for reduction of the sediment transportation[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2000(3): 38. |

| [18] |

熊明, 李珏, 陈雅莉. 金沙江上游径流演变趋势及自然驱动力[J]. 水资源研究, 2020, 9(3): 15. XIONG Ming, LI Jue, CHEN Yali. Runoff trend and natural driving force in the upper Jinsha River[J]. Journal of Water Resources Research, 2020, 9(3): 15. |

| [19] |

李明, 傅斌, 王玉宽, 等. 岷江上游水电开发特点及其空间格局分析[J]. 长江流域资源与环境, 2015, 24(1): 74. LI Ming, FU Bin, WANG Yukuan, et al. Characteristics and spatial patterns of hydropower development in the upper Minjiang River Basin[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2015, 24(1): 74. |

| [20] |

张信宝. 长江上游河流泥沙近期变化、原因及减沙对策[J]. 中国水土保持, 1999(2): 24. ZHANG Xinbao. Recent changes and causes of sediments in the upper reaches of the Yangtze River and countermeasures for sediment reduction[J]. Soil and Water Conservation in China, 1999(2): 24. |

| [21] |

李冰, 唐亚. 金沙江下游地区人类活动对土壤侵蚀的影响[J]. 山地学报, 2012, 30(3): 299. LI Bin, TANG Ya. Impact of human activities on soil erosion in the lower Jinsha River Basin[J]. Mountain Research, 2012, 30(3): 299. |

| [22] |

欧阳硕, 周建中, 张睿, 等. 金沙江下游梯级与三峡梯级多目标联合防洪优化调度研究[J]. 水力发电学报, 2013(6): 43. OUYANG Shuo, ZHOU Jianzhong, ZHANG Rui, et al. Study on optimal scheduling of multi-objective joint flood control for lower Jinsha River cascade reservoirs and Three Gorges Reservoir[J]. Journal of Hydroelectric Engineering, 2013(6): 43. |