2. 南京农业大学公共管理学院, 210095, 南京;

3. 惠州学院地理与旅游学院, 516007, 广东惠州

中国水土保持科学  2023, Vol. 21 2023, Vol. 21  Issue (1): 101-109. DOI: 10.16843/j.sswc.2023.01.012 Issue (1): 101-109. DOI: 10.16843/j.sswc.2023.01.012 |

近年来,随着我国城市化进程的不断推进,生态环境保护和经济发展之间矛盾日益突出,引发城市热岛、大气污染、水土流失等城市生态环境问题[1]。有研究表明土地利用方式的变化是土壤侵蚀变化的主要影响因素,导致水土流失风险差异[2],而水土保持作为生态文明建设的重要组成部分,对生态环境的保护有着重要意义。因此加强对生态空间格局的研究、合理利用土地,对于区域可持续发展有着重要的支撑作用。当前研究[3]主要通过生态安全评价、生态保护红线划定对区域内生态空间进行划定保护。例如通过生态安全评价识别研究区关键生态问题与核心生态资源,构建城市生态安全格局并划定生态控制线的生态空间[4];也有研究将水域、自然保护区作为生态红线,将其作为限制区域模拟生态保护情景下的土地利用变化[5]。然而,当前生态评价或者生态红线划分的研究理论和技术尚不完善;同时,由于不同区域的尺度不同,生态红线划定的依据和精度不同[6-7],目前大多借助区划概念进行划分或直接将现有的重要功能区、自然保护区等作为划分依据,划分方法简单粗放,主观性较大[8]。相对以上方法,遥感生态指数(remote sensing ecological index, RSEI)是相对于传统的生态环境指数(ecological index,EI)提出的一个完全基于遥感技术,以自然因子为主实现对区域生态状况快速监测与评价的生态指数。与生态评价或者生态红线划定相比,RSEI具有易获取、现势性好、无人为干预带来的不确定性等优点[9],在部分区域已有较好应用[10-11]。

以生态环境约束为前提模拟区域的未来土地利用/土地覆盖变化(land use and land cover change,LUCC),可为城市科学发展制定政策依据,是实现城市可持续发展的重要途径之一[12]。当前主流的土地利用模拟模型主要有CA-Markov、CLUE-S和FLUS等,其中CA-Markov侧重于分析各土地利用类型面积的变化和变化的速率等特征,缺乏对空间分布变化的考虑[13];CLUE-S模型通过logistic回归方法计算驱动因子对土地利用变化的影响[14],只考虑到各个变量之间的线性关系;FLUS模型加入自适应惯性系数和竞争机制[15],能够更真实的模拟土地利用变化,但其缺点在于仅基于1期土地利用数据中地类样本进行训练,缺乏时段概念;而生成斑块的土地利用模拟模型(patch-generating land use simulation,PLUS)克服FLUS模型的不足,通过2期土地利用数据为土地利用变化机理提供更好地解释。此外,PLUS模型通过土地扩展分析策略(land expansion analysis strategy, LEAS)和基于多类型随机斑块种子的元胞自动机模型(CA based on multi-type random patch seeds, CARS)对土地利用的未来变化进行预测,能够在时空上捕捉多种土地利用类型的斑块演变,揭示潜在驱动因素[16-17]。

多年来由于三亚热带特色农业的高强度开发,导致自然植被破坏,并引起土地干化;这些热带农业种植园多位于山地,易导致这些区域水土流失发生;同时,由于三亚的台风频繁,降雨强度大,导致山洪、泥石流等地质灾害频发,这些都是制约三亚经济社会发展的主要生态环境问题。当前海南自由贸易港建设正蓬勃开展,海南国家生态文明试验区也在持续推进,三亚作为我国生态文明试验区、海南自贸试验区的先行城市,应具备坚实的生态基础来承载经济社会的可持续发展。因此,笔者首先利用RSEI实现对三亚市整体生态环境质量的空间定量评估;其次,基于RSEI的监测结果,结合三亚市的社会经济发展及生态保护目标,设置不同的生态约束条件,模拟三亚市未来土地利用变化情景;最后,在此基础上探索在生态保护下的适宜当地发展的土地利用策略,为城市可持续发展提供参考。

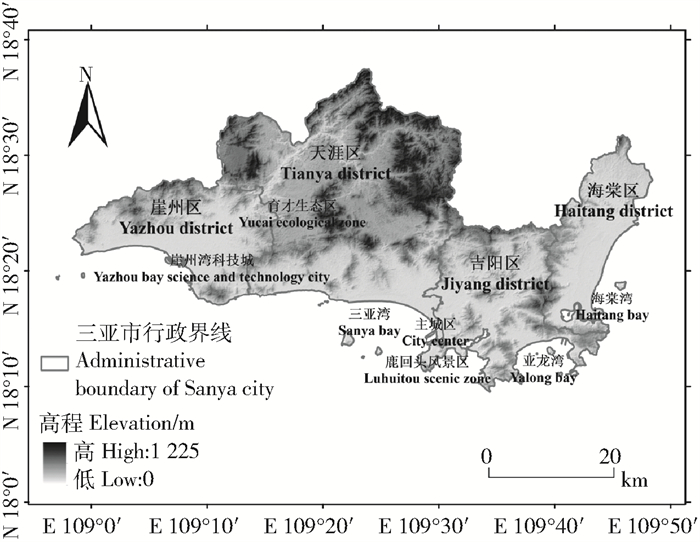

1 研究区概况三亚市地处海南岛最南端,南邻南海,E 108°56′30″~109°48′28″、N 18°09′34″~18°37′27″,三面环山,地势自北向南逐渐倾斜,山地、丘陵、台地和平原等地形结构依次分布,属于热带海洋性季风气候(图 1)。三亚市陆地总面积1 919.51 km2,东西长91.6 km,南北宽51 km,海域总面积6 000 km2。全市耕地、建设用地主要分布在平原地带,林地主要分布在北部的山地丘陵地带,植被覆盖率高,矿产资源、动植物资源以及海洋资源都较为丰富,是中国第一批国家级生态示范城市。

|

图 1 三亚市区位图 Fig. 1 Location map of Sanya city |

笔者选择云量较少、时相较近的2期Landsat遥感影像作为RSEI数据源,时间分别为2014年1月30日和2018年2月10日。2期遥感影像分别经过辐射定标和大气校正预处理。

PLUS模型所需数据包括2010、2014和2018年空间分辨率为30 m的土地利用栅格数据,均来源于资源环境科学与数据中心。其中,2014年土地利用数据用2015年数据替代。根据三亚市土地利用特征与GB/T 21010—2017《土地利用现状分类》标准,将三亚市土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6类。考虑研究区数据可得性及相关性,选取三亚市自然、交通区位及社会经济因素3大类共7个变量作为模型的驱动因子。其中,自然因素包括高程和坡度,高程采用30 m的DEM数据,坡度数据由DEM数据基于ArcGIS的坡度功能生成;交通区位因素体现各地类的可达性,包括到河流、一般公路和镇中心的距离,利用ArcGIS欧式距离计算得到;社会经济因素基于统计年鉴对三亚市各区常住人口和地区生产总值进行空间化生成栅格数据。数据来源及说明见表 1。

| 表 1 数据来源及说明 Tab. 1 Data sources and descriptions |

RSEI方法完全基于遥感影像,同时综合绿度、湿度、热度及干度等4大生态要素,能快速、客观地实现城市生态环境质量的定量评估。因此,笔者基于2014和2018年2期影像,从空间视角构建RSEI评估三亚市生态环境时空动态变化。同时依据三亚市的未来发展情况,选取RSEI研究结果作为相应的生态环境约束条件,结合PLUS模型模拟不同情景的土地利用变化,以期为城市的可持续发展探索可行路径。

2.2 遥感生态指数RSEI是绿度、湿度、热度和干度4个指标因子的集成指数。这4个因子分别反映研究区的植被状况、植被和土壤湿度、地表温度以及建筑和裸地的干度。其定义为:

| $ {\rm{RSEI}} = f\left( {{G_{{\rm{NDVI}}}}, {H_{{\rm{WET}}}}, {D_{{\rm{NDBS}}}}, {T_{{\rm{IST}}}}} \right)。$ |

式中:RSEI为遥感生态指数;GNDVI为绿度指标,用归一化差值植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)表示;HWET为湿度指标,用缨帽变换中的湿度分量Wet表示;DNDBSI为干度指标,用归一化建筑和土壤指数(normalized difference build-up and soil index,NDBSI)表示;TLST为热度指标,用地表温度(land surface temperature,LST)表示,各指数涵义及计算公式参照文献[9]。

为使生态质量评价的结果更具有客观性,对4个指标合成波段后主成分分析,如表 2所示,第1主成分(the first principal component,PC1)中代表绿度指标的NDVI和代表湿度指标的Wet为正值,而代表干度指标的NDBSI和代表热度指标的LST为负值,说明绿度和湿度指标对研究区的生态起正环境效应,干度和热度指标对生态起负环境效应。对比4个指标在PC1中的载荷值,绿度指标在PC1中的载荷值最大,表明对生态环境质量的影响最大。2期数据中PC1贡献率均>85%,说明PC1已经集中4个指标的大部分特征,对PC1归一化生成最终的RSEI值,值范围在0~1之间,越接近1表示生态质量越好。

| 表 2 生态指标主成分分析统计值 Tab. 2 Statistical values of ecological indicators via principal component (PC) analysis |

PLUS模型包括基于土地扩张分析策略的转化规则挖掘框架及基于多类型随机斑块种子的CA模型2部分。模型基于2期土地利用数据形成扩张数据,通过随机森林分类算法从扩张数据中提取随机样本进行训练,深度挖掘土地利用变化的驱动和扩张因素,得到土地利用类型在元胞的发展概率,结合自适应惯性系数和邻域效应,得到各个元胞的最终土地利用总体转换概率。再结合随机种子生成和阈值递减机制,利用CA模型最终实现土地利用时空动态模拟[16]。

模拟过程中,以2010年土地利用数据为基期,进行2010—2014年的土地利用扩张分析,采用随机森林算法,选择参数均匀采样方式,采样率为0.01,结合7个驱动因子生成三亚市6类用地的发展概率。结合2010和2014年土地利用现状数据,基于马尔科夫链预测出2018年的土地需求,基于土地需求和实际数量计算出自适应惯性系数,通过设置各地类转换成本矩阵和邻域权重[18],采用3×3的邻域范围,结合地类发展概率,模拟得到2018年土地利用结果。将模拟结果与2018年土地利用数据进行精度验证,模拟精度Kappa系数为0.833,总体分类精度为92.75%,FOM系数为0.10,模拟精度较高,表明可用于进一步的土地利用模拟预测。

3 结果与分析 3.1 三亚市遥感生态指数2014—2018年间,三亚市生态环境质量下降,RSEI均值从0.656降至0.632(表 3)。其中对三亚市生态环境起正面影响的NDVI由0.744上升至0.749,Wet从0.587上升至0.603。其他2个对生态环境起负面影响的指标中,LST呈下降趋势,而NDBSI上升。尽管NDVI、Wet上升及LST下降改善生态环境,但是NDBSI上升对生态破坏作用大于前三者的贡献,导致整体RSEI的降低。参考已有的分级标准[19],将RSEI结果以0.2为间隔分成差、较差、中等、良和优5个生态环境质量等级,如图 2所示,三亚市生态环境质量为优的区域主要分布在天涯区的育才生态区、南部鹿回头风景区、海棠区和吉阳区交界的山脉以及北部海拔较高区域。这些区域的森林覆盖率高,且受人类活动影响小;生态环境质量等级差的区域主要分布于崖州湾和三亚湾的城镇建成区,以及亚龙湾和海棠湾国家海岸休闲园区。两期生态环境质量等级优、良和中等区域的面积占比均达到87%以上,说明三亚的生态环境本底较好(表 4)。从变化情况来看,2014—2018年间RSEI优等级面积减少132.19 km2,大部分转变为良和中等级;生态环境质量为差和较差等级的面积上升,共增加22.89 km2,因此三亚市总体生态环境质量有变差的趋势。

| 表 3 三亚市4个生态指标和RSEI的统计 Tab. 3 Statistics of 4 ecological indicators and RSEI in Sanya city |

|

图 2 三亚市土地利用现状与RSEI分布 Fig. 2 Land use status and RSEI distribution in Sanya city |

| 表 4 各年份不同生态环境质量等级的面积及比例 Tab. 4 Area and proportion of different ecological environment quality grade in each year |

结合土地利用及RSEI结果发现(图 2),建设用地扩张是RSEI整体降低的主要原因。随着三亚市崖州区科技城建设,海棠湾国家海岸旅游业发展带动的酒店群及房地产的开发,崖州区科技城和海棠湾国家海岸休闲园区的建设用地面积明显增加,原林地、草地被建设用地取代,分别导致区域绿度和湿度降低,及热度和干度上升,致使区域RSEI降低。三亚市育才生态区、南部鹿回头风景区、海棠区和吉阳区交界的山脉以及北部海拔较高区域主要以林地为主且变化不大,4个指标较为稳定,对维持三亚市整体RSEI稳定具有重要支撑作用。

3.2 2030年三亚市土地利用模拟PLUS模型中,分别构建自然发展,适中生态和严格生态约束3种情景模拟三亚市2030年土地利用变化。自然发展情景是指延续以往的发展态势,各土地类型间转换无限制;适中生态约束情景是综合考虑海南自由贸易港经济发展和生态文明试验区的环保需要,以RSEI优等区域为生态限制区;严格生态约束情景则是考虑三亚在海南省建设国家生态文明建设中发挥先行区和示范市的作用,要加强对生态环境的保护,因此包含RSEI优和良2级区域为生态限制区。同时,为响应三亚市森林城市建设要求,2种情景中均不允许林地向建设用地转换。

图 3是3种情景模拟土地利用变化结果,自然发展情景下的2030年三亚市土地利用与2018年相比(表 5),建设用地增幅最高为20.09%,增量为24.87 km2,主要源于三亚市主城区的空间扩张以及海棠区海棠湾国家海岸的开发建设,建设用地扩张主要侵占耕地和林地。林地、耕地和水域均减少,减小面积分别为20.99、5.18和2.31 km2,其中林地总量减少最多,降幅为1.52%。该结果表明在自然发展情景下,土地利用类型将延续过去趋势,林地大量减少,耕地被侵占,未来的建设用地呈持续扩张态势,对生态空间和耕地安全产生威胁,不利于社会- 经济- 生态的可持续发展。适中的生态约束情景下,林地面积较2018年减少2.25 km2;建设用地增长13.63 km2,增幅为11.01%。比较自然发展情景,林地面积多18.74 km2,建设用地面积减少11.24 km2。说明采取生态约束手段,能有效控制建设用地的扩张,减缓林地下降趋势。严格生态约束情景与适中相比,林地面积增加0.85 km2,建设用地减少2.28 km2。因为已有研究表明高覆盖植被区的生态正向作用显著,高密度建筑区域则对生态条件有明显负向作用,因此在严格生态约束情景下,生态环境质量有一定提升空间。因此,严格生态约束情景较适中情景而言对生态保护作用更为明显。

|

图 3 三亚市2030年土地利用多情景模拟 Fig. 3 Multi-scenario simulation of land use in 2030 in Sanya city |

| 表 5 2018—2030年三亚市各土地利用类型面积及比例 Tab. 5 Areas and protortions of land use types in Sanya city from 2018 to 2030 |

1) 研究显示,2014—2018年三亚市生态环境质量整体呈下降趋势,RSEI均值从2014年的0.656下降至2018年的0.632,RSEI优的面积减少比例为21.60%,而RSEI差的面积比例增幅为44.16%,RSEI下降区域最为明显的是海棠湾国家海岸及崖州湾这些热点开发区域,而海拔相对较高区域和植被覆盖率高的区域,受人类活动影响小,区域生态环境较为稳定。

2) 2014—2018年三亚市生态质量变差主要原因在于林地下降及城镇热点区域开发。因此应尽量避免农村居民点、耕地或热带园林种植对天然林的侵占,以保持林地的连通完整性及生态系统生境功能稳定。同时,在三亚市开发的热点区域,合理规划城市绿地系统,协调建设用地与植被比例,以减少裸地及建筑物给带来诸如环境污染、城市热岛等负效应,改善城市的生态及人居环境。

3) 土地利用变化模拟过程中,选取包含自然、交通区位和社会经济7个驱动因子,并设定邻域权重和转移成本矩阵,模拟三亚市未来土地利用变化的总体精度达到92.75%,Kappa系数为0.833,FOM系数为0.1,证明PLUS模型适用于三亚市未来土地利用变化的模拟研究。

4) 结合RSEI的PLUS模型模拟表明,不同程度的生态空间约束对三亚市未来土地利用变化影响十分显著。与自然发展情景相比,生态空间约束情景下建设用地的快速扩张和林地的退化趋势均得到有效的遏制;相对比适中的生态约束情景,严格的生态约束情景对生态空间的保护作用更为显著,林地、草地和水域总面积小幅增加。因此,在国土空间规划的具体工作中,需要考虑不同的生态约束条件的土地利用规划,协调城市的经济社会发展与生态环境保护,促进可持续发展。

研究表明,结合RSEI和PLUS模型的生态约束土地利用模拟,不仅能够实现对区域生态环境的快速监测,还通过土地利用变化情景模拟为区域生态安全及社会发展规划提供可靠的技术手段。同时,本方法仅依靠遥感影像即可实施,有着数据易获取,主观影响小以及时效性高等特点。研究不足之处在于,仅考虑生态环境因子对土地利用的限制性影响,未加入基本农田保护及其他政策因子,这些不足将在未来研究中加以考虑。

| [1] |

彭建, 汪安, 刘焱序, 等. 城市生态用地需求测算研究进展与展望[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 333. PENG Jian, WANG An, LIU Yanxu, et al. Research progress and prospect on measuring urban ecological land demand[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 333. |

| [2] |

苏新宇, 吴镇宇, 刘霞, 等. 基于CSLE模型的区域水土流失风险分析[J]. 中国水土保持科学, 2021, 19(5): 27. SU Xinyu, WU Zhenyu, LIU Xia, et al. Regional soil erosion risk analysis based on CSLE model[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2021, 19(5): 27. |

| [3] |

丁雨賝, 冯长春, 王利伟. 山地区域土地生态红线划定方法与实证研究: 以重庆市涪陵区义和镇为例[J]. 地理科学进展, 2016, 35(7): 851. DING Yuchen, FENG Changchun, WANG Liwei. Determination of ecological red line of mountainous areas: A case study of Yihe town in Chongqing municipality[J]. Progress in Geography, 2016, 35(7): 851. |

| [4] |

何舸. 山水园林城市生态空间规划研究: 以南宁市为例[J]. 生态学报, 2021, 41(18): 7406. HE Ge. Ecological spatial planning in landscape garden city: A case study of Nanning[J]. Acta Ecologica Sinica, 2021, 41(18): 7406. |

| [5] |

王志远, 张考, 丁志鹏, 等. 纳入动态数据的改进FLUS模型在城市增长边界划定中的应用[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(12): 2326. WANG Zhiyuan, ZHANG Kao, DING Zhipeng, et al. Delineation of urban growth boundary based on improved FLUS model considering dynamic data[J]. Journal of Geo-information Science, 2020, 22(12): 2326. |

| [6] |

蒋大林, 曹晓峰, 匡鸿海, 等. 生态保护红线及其划定关键问题浅析[J]. 资源科学, 2015, 37(9): 1755. JIANG Dalin, CAO Xiaofeng, KUANG Honghai, et al. Ecological red line planning and related key issues analysis for China[J]. Resources Science, 2015, 37(9): 1755. |

| [7] |

林勇, 樊景凤, 温泉, 等. 生态红线划分的理论和技术[J]. 生态学报, 2016, 36(5): 1244. LIN Yong, FAN Jingfeng, WEN Quan, et al. Primary exploration of ecological theories and technologies for delineation of ecological redline zones[J]. Acta Ecologica Sinica, 2016, 36(5): 1244. |

| [8] |

王丽霞, 邹长新, 王燕, 等. 基于GIS识别生态保护红线边界的方法: 以北京市昌平区为例[J]. 生态学报, 2017, 37(18): 6176. WANG Lixia, ZOU Changxin, WANG Yan, et al. Methods to identify the boundary of ecological protection red line regions using GIS: A case study in Changping, Beijing[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(18): 6176. |

| [9] |

徐涵秋. 城市遥感生态指数的创建及其应用[J]. 生态学报, 2013, 33(24): 7853. XU Hanqiu. A remote sensing urban ecological index and its application[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(24): 7853. |

| [10] |

徐涵秋. 水土流失区生态变化的遥感评估[J]. 农业工程学报, 2013, 29(7): 91. XU Hanqiu. Assessment of ecological change in soil loss area using remote sensing technology[J]. Transactions of the CSAE, 2013, 29(7): 91. |

| [11] |

杨泽康, 田佳, 李万源, 等. 黄河流域生态环境质量时空格局与演变趋势[J]. 生态学报, 2021, 41(19): 7627. YANG Zekang, TIAN Jia, LI Wanyuan, et al. Spatio-temporal pattern and evolution trend of ecological environment quality in the Yellow River Basin[J]. Acta Ecologica Sinica, 2021, 41(19): 7627. |

| [12] |

李少英, 刘小平, 黎夏, 等. 土地利用变化模拟模型及应用研究进展[J]. 遥感学报, 2017, 21(3): 329. LI Shaoying, LIU Xiaoping, LI Xia, et al. Simulation model of land use dynamics and application: Progress and prospects[J]. Journal of Remote Sensing, 2017, 21(3): 329. |

| [13] |

吴晶晶, 田永中, 许文轩, 等. 基于CA-Markov模型的乌江下游地区土地利用变化情景分析[J]. 水土保持研究, 2017, 24(4): 133. WU Jingjing, TIAN Yongzhong, XU Wenxuan, et al. Scenario analysis of land use change in the lower reaches of Wujiang River based on CA-Markov model[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2017, 24(4): 133. |

| [14] |

吴健生, 冯喆, 高阳, 等. CLUE-S模型应用进展与改进研究[J]. 地理科学进展, 2012, 31(1): 3. WU Jiansheng, FENG Zhe, GAO Yang. Recent progresses on the application and improvement of the CLUE-S model[J]. Progress in Geography, 2012, 31(1): 3. |

| [15] |

LIU Xiaoping, LIANG Xun, LI Xia, et al. A future land use simulation model (FLUS) for simulating multiple land use scenarios by coupling human and natural effects[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 168: 94. |

| [16] |

LIANG Xun, GUAN Qingfeng, KEITH C C, et al. Understanding the drivers of sustainable land expansion using a patch-generating land use simulation (PLUS) model: A case study in Wuhan, China[J]. Environment and Urban Systems, 2021, 85: 101569. |

| [17] |

SHI Mingjie, WU Hongqi, FAN Xin, et al. Trade-offs and synergies of multiple ecosystem services for different land use scenarios in the Yili River Valley, China[J]. Sustainability, 2021, 13(3): 1577. |

| [18] |

韩念龙, 张亦清, 张伟璇. 海南岛土地利用及产水量时空变化模拟[J]. 水资源保护, 2022, 38(2): 119. HAN Nianlong, ZHANG Yiqing, ZHANG Weixuan. Simulation of spatiotemporal changes in land use and water yield in Hainan Island[J]. Water Resources Protection, 2022, 38(2): 119. |

| [19] |

徐涵秋. 区域生态环境变化的遥感评价指数[J]. 中国环境科学, 2013, 33(5): 889. XU Hanqiu. A remote sensing index for assessment of regional ecological changes[J]. China Environmental Science, 2013, 33(5): 889. |