2. 河北省水土保持生态环境监测总站, 050011, 石家庄;

3. 河北省岗南水库事务中心, 050400, 石家庄

中国水土保持科学  2022, Vol. 20 2022, Vol. 20  Issue (4): 68-73. DOI: 10.16843/j.sswc.2022.04.009 Issue (4): 68-73. DOI: 10.16843/j.sswc.2022.04.009 |

2020年水利部公告,我国水土流失面积269.27万km2,超国土面积的1/4。及时、精准地掌握国内水土流失动态是我国治理水土流失、改善生态环境的基础工作和必要前提[1]。选取代表性区域及典型观测点,长期、持续地定点观测,可有力支持水土保持科学研究、促进传统水土保持向现代水土保持的转变,为水土保持规划、水土保持效益评价和水土流失模型开发提供基础数据,为国家提供科学、实时、有效的流域或区域水土流失动态信息,对掌握国家水土流失现状和开展水土保持工作规划部署具有重要意义[2-3]。

目前,国家水土流失监测网共布设不同级别水土流失监测站点738个[4],河北省崇陵观测站是北方土石山区代表观测站,同时是海河流域重点观测站。崇陵观测站始建于1959年,1966年中断,1984年恢复观测至今。笔者根据基层观测站多年实际观测经验[5],以崇陵流域为例,提出水土流失观测中遇到的常见问题,阐述对相关问题的思考与分析,并提出相应的对策。

1 水土流失监测的主要技术手段与进展国内外水土流失监测的主要技术手段包括径流小区及小流域的径流、泥沙监测,监测点降水量、土壤含水量、植被盖度监测等[4]。径流小区土地利用类型一般具有区域代表性,国内常用规格为长宽20 m×5 m,坡度15°。小流域一般依据径流范围设置测流设施,小流量沟道设置薄壁堰,大流量沟道设置宽顶堰;精度要求较高的沟道设置三角形剖面堰;测流范围较广的沟道设置平坦V型量水堰;含沙量较大的沟道设置长喉道槽或短喉道槽,短喉道槽造价低,具备排沙能力,应用更广泛。

泥沙含量的监测为动态监测工作中的难点,含沙量的传统测量方法是人工取样后过滤烘干法或置换法[6],2种方法操作繁琐、耗时费力,无法实现过程监测,且人工取样主观性较强。目前国内外径流小区及小流域自动监测、数据集控技术正在快速发展,自动设备应用较广泛[4]。径流泥沙自动监测设备的原理主要有振动法、γ射线法、超声波法、电容法、光电法[7]以及称量法[8-10]。振动法稳定性较强,但在低流速时会有因泥沙沉积而造成较大误差的可能[11]。光电法(如OBS浊度仪)使用较为广泛,可实时、连续地测量,但维护保养繁琐,误差会积累,且其测量范围有限。称量法受土壤密度经验值样本限制,设定的测定范围较窄,径流含沙量较小时精度受影响[12]。

2 径流小区水土保持观测设施问题与对策 2.1 问题分析 2.1.1 径流泥沙自动观测仪量程有限制目前应用较广泛的径流泥沙自动观测设备主要是基于称量式原理设计,称量式设备在测定小流量泥沙含量时精度较低。在不同地质、地貌、土地利用类型、降雨历程等多种条件影响下,径流小区产流产沙情况有可能不在设备量程范围。如出现这种情况,一方面不能确保测量数值的精准,另一方面可能造成设备损坏或精准度降低,致使误差积累,形成恶性循环。由此,不同原理设备的量程限制是影响观测值精准的重要问题。

2.1.2 自动设备精密度高,受野外环境影响大野外自动观测精密设备受环境影响较大,极易出现损坏或故障。暴雨、大暴雨等极端天气不适合人工观测,需要设备辅助,往往这种情况设备运行会出现异常。例如崇陵观测站2021年7月5—12日暴雨过程出现的问题:连续阴雨致使观测仪自带太阳能发电设备供电不足;大风致使植被枯落物、昆虫等进入设备产生干扰;泥沙颗粒不均,卡夹砂砾、昆虫等情况导致精密部件磨损、测量关键单元损坏,出现无观测数据或记录、传输异常等问题。因此目前技术条件下,自动观测设备离不开人工及时维护,单纯的自动设备不能满足观测站点观测要求。自动观测设备性能的稳定是影响观测值连续的重要问题。

2.1.3 自动设备专业性强,后期自主维护难目前自动设备的维护对厂家的技术依赖性较强。经过多年的实际运营和维护经历,非设备制造厂家或者管理专技人员,难以掌握自动设备的具体构造、部件、线路等机器理论和检修方法。监测人员现阶段只能解决电路有无短路、单元模块外部是否有外部因素干扰等简单问题,复杂问题仍需厂家亲自维护,但厂家人员调度、零件运输等均涉及长耗时问题。汛期降雨集中,厂家技术如不能及时达到站点,一旦故障往往会影响后期多次降雨径流泥沙观测。

2.1.4 自动设备数据量大,整编数据任务重现代设备观测密度高,数据量庞大,无效数据识别困难。各个厂家设备设置参数各不相同,最终显示数据格式不同。例如有的设备降雨量记录形式为每日的00:00—24:00,但是《径流小区和小流域水土保持监测手册》[13]要求次降雨统计是08:00—翌日08:00,致使各站点在汇整数据时,耗费额外人力、工时,汇编工作时间长、站点压力大。另外在高强度高密度数据汇整工作中,人工汇整出现主观性失误、客观性错误的几率大大提高。观测指标统一、数据形式统一是确保数据精准、高效汇整的关键。

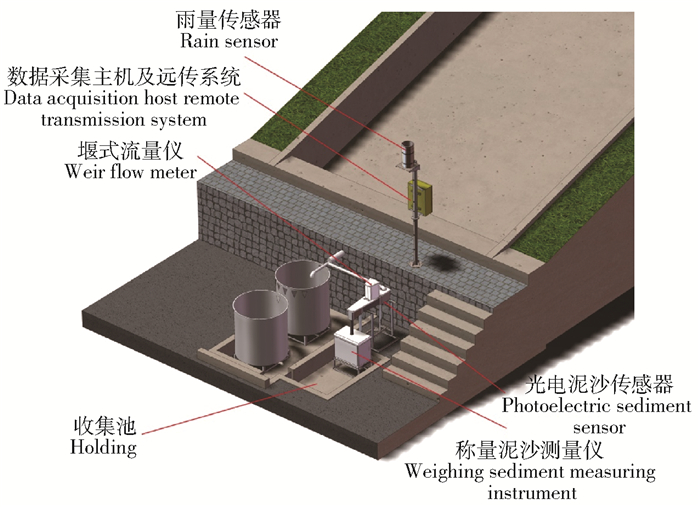

2.2 思考与对策 2.2.1 径流小区布设水沙观测复合设备针对径流小区水沙自动观测设备量程限制问题,建议考虑布设水沙观测复合设备(图 1)。例如小区出水口安装堰槽式流量测量设备,堰槽上安装高精度超声波水位测量仪,根据试验需要,即时测定水位换算成即时流量(径流泥沙),观测流量过程(测量范围0~21.6 m3/h)。泥沙自动监测设备可同时设计多光谱测定设备(小量程泥沙含量)和称量式测定设备(大量程泥沙含量)2个测量模块。多光谱测定设备安装在径流小区下游末端的汇流堰槽上,利用多光谱(红、蓝)红外传感器,实时测量小量程泥沙含量;称量式测定的核心设备为一套称量式泥沙自动测量仪,实时测量中、大量程泥沙含量,确保了大、中、小测值的精准性和完整性。

|

图 1 径流小区水沙观测复合设备示意图 Fig. 1 Schematic water and sediment observation complex equipment in runoff plot |

野外环境不稳定,设备性能极易受影响,可在设备安装报警装置,同时警报监测人员和厂家,监测人员可及时发现、处理简易问题,厂家第一时间在线检测问题所在,分派人员到测点维修;另可考虑,精密测试环节可否设置在室内,或者给精密部件单元搭建设备间。对于监测站点,为确保监测数据的连续和完整,目前技术条件下,仍应采用自动设备加人工相结合的模式观测。

2.2.3 设备模块化组装,便于后期自主维护加强监测人员培训,具备条件时,可在每个站点设专员学习设备组件及线路维护;在系统内,制订统一的自动监测设备使用手册;在引进设备时,应与厂家协议后期维护问题,保障与设备厂家沟通及时顺畅,确保自动设备的运行维护。厂家应将设备模块化组装,便于检修;同时加强自动设备防雷技术。

2.2.4 厂家规范数据库,减小数据整理量设备数据库应显示原始数据和最终数据,便于后期对数据进行矫正。管理部门统一要求,厂家设计制造统一标准,是保证设备数据精准、可用、好用的重要途径。厂家设计应考虑设备自动划分次降雨、日降雨,增设具备自动计算、整编、制图表功能的云平台[14];行业内部可制订制式数据汇总表格,统一格式要求,固定数据关联公式,减少重复、无效、失误的输入[15]。

未来自动设备趋于更稳定高效,加之完善的数据库及云平台建设,是否可以考虑由设备厂家每月向站点直接提供符合行业要求的数据汇编,站点购买设备的模式是否可以向购买厂家最终数据的模式转变,有待进一步实践与摸索。

3 小流域水土保持观测设施问题与对策 3.1 问题分析 3.1.1 观测设施单一,量程范围窄受暴雨影响洪峰陡涨陡落的小流域,径流变化较大,例如崇陵小流域,径流范围在0~30 m3/s,洪峰流量是枯水季流量的5万多倍。此类径流特征的流域,单一的观测设施很难全过程高精度测量大、小径流,而SL 24—1991《堰槽测流规范》[16]使用的堰、槽大多测流范围较窄,或较大量程或较小量程,难以满足同地域不同时段大洪水、中等洪水、枯水流量的测量需求。

3.1.2 观测设施依据标准不统一,建设不规范基层水土保持观测站点,小流域、沟道控制站等观测设施的设计、施工一般都自行实施,观测设施采用的设计标准并不完全统一;对于观测指标、观测内容的实操规范及约束指标体系的硬性要求和弹性要求并不明确,各地观测实操方法多是基于对理论概念的主观理解和经验自行设计测量步骤、注意事项;另外,部分测流建筑建设不规范,对后期数据观测、汇整、校核及应用均存在一定的影响。

3.1.3 小流域控制站,水沙自动观测协同难现有设备通常不能精准完整地测量径流从形成到结束的全过程,水沙协同设备不完备,多为单点监测,在整个径流断面上缺少横向、纵向多测点设计。目前崇陵观测站流域出口处的径流泥沙自动观测仪,仅在出口断面中间位置设置了一处观测装置,但径流泥沙并不是匀质的。横向空间上,测点只能代表断面中间径流的泥沙含量,并不能代表全部横向非匀质径流的泥沙含量;纵向空间上,水沙因密度异质性在纵向空间上分布不均,探测设备一个测点在纵向空间上更难具有代表性;另外,当径流量超出三角薄壁堰观测量程时,泥沙含量仍然是三角薄壁堰处的测点含量,但径流量却为下游10 m外的巴歇尔堰口测点数据,水沙自动观测不同步。因此,水沙时空同步观测是提升流域断面水沙协同观测的关键问题。

3.2 思考与对策 3.2.1 结合实际,布设复合堰对于全年径流量分布比较均匀的小流域,可建设符合流量要求的单一堰槽;对于暴雨洪峰陡涨陡落的小流域,可根据实际情况,自上而下布设二级复合堰或三级复合堰。例如崇陵观测站流域总出口把测量小流量的三角形薄壁堰、测量中流量的巴歇尔槽和测量大流量的平坦Ⅴ型量水堰设计在一起,形成三级复合堰,当流量≥0~0.15 m3/s时,利用测得的三角堰的水位计算流量,而巴歇尔槽、平坦Ⅴ型量水堰的测量水位不参与计算;当流量>0.15~2.5 m3/s时,利用巴歇尔槽的测量水位计算流量,而三角堰、平坦Ⅴ型量水堰的测量水位不参与计算;当流量>2.5~50 m3/s时,利用平坦Ⅴ型量水堰的水位计算流量,加上导流孔的流量则是整个断面的过水流量,而三角堰、巴歇尔槽测量的水位不参与计算。

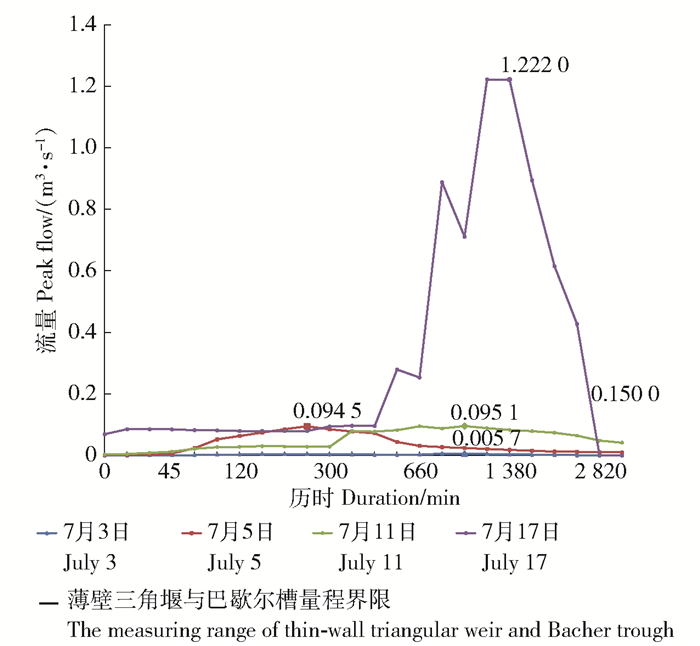

如2021年7月3—17日,4次雨后次洪水过程的最高瞬时流量分别达到了0.005 7、0.094 5、0.095 1和1.222 0 m3/s(图 2)。一般洪水如2021年7月3、5、11日,洪峰流量在0.15 m3/s以下,流量较小,巴歇尔槽和平坦V型量水堰测量值几乎无变化,甚至难以测得具体数值,但三角形薄壁堰较精确得测得了洪峰流量及洪水过程;而17日降雨达到大暴雨级别,在此次洪水开始7 h内三角形薄壁堰精准记录前期洪水过程,但7 h后洪水超出其量程,巴歇尔槽测得了27 h后的洪峰流量和后期洪水过程。三级复合堰满足了小流量洪水观测的精准度要求和大流量洪水观测的大量程要求。

|

图 2 崇陵观测站2021年监测数据趋势图 Fig. 2 Trend chart of monitoring data of Chongling Observation Station in 2021 |

建议流域管理部门或者省水行政主管部门组织专业技术团队,收集多地具有典型代表意义的小流域水土流失观测资料,汇编具有统一性、原则性的标准、规范,制订具有针对性的建设规范、实操规程、指南等,来统一各观测站点相关水土流失观测设施设计标准、建设规范,以及观测规程,做到精准测、连续测,减小观测误差和漏测情况。

建议各地观测站点严格按照现有流域或者省市水土流失观测相关规范文件,对于规范尚未涉及的实测问题要及时与上级或同级站点沟通,按照上级统一要求或指示开展实测工作;另外对实际监测中遇到的问题和处理方法做好记录,在工作汇报或各级碰头会议上全面、及时地汇报给上级部门,以待主管部门做出统一要求,更为全面系统的应对、解决监测问题。

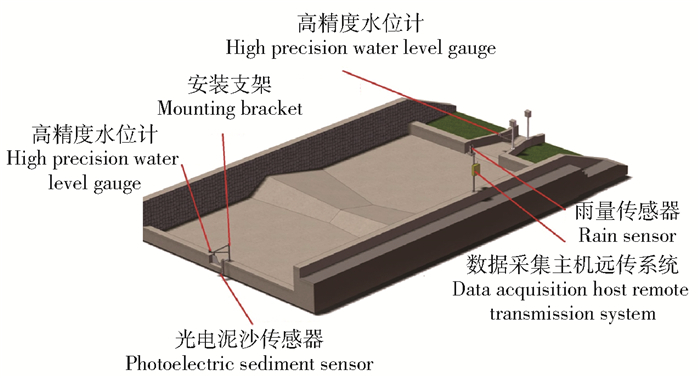

3.2.3 多点观测,增设多探头自动监测设备针对单一测点难以控制径流断面问题,建议在小流域控制站观测断面上竖向、横向多点布设观测设备,提高数据精度。例如可在控制站处水体中设置安装杆,分不同水深安装多光谱(红、蓝)红外传感器,在筒式测量传感器设计中,根据低、常水位和高水位的液位变化特征,在径流剖面垂直分布多个泥沙测量口(标准系统配置3个传感器,图 3),对水体泥沙含量测量阵列全时段测量各层泥沙含量(泥沙含量范围小),获得径流断面含沙量的梯度分布。多点自动监测设备可确保测值更精准、更科学、接近实际值。

|

图 3 三级复合堰设备多点布设示意图 Fig. 3 Multi-point layout of three-stage compound weir equipment |

1) 各级管理部门应逐步完善相关规程、规范,实现标准统一化,使设备研发、设施建设、各监测环节均有规可依。

2) 研发部门应进一步提升监测设备的精准性、稳定性、广适性及抗干扰性,使自动监测设备在极端天气中真正起到“兜底”作用。可结合人工智能科技,增加环境变化识别功能,拓宽设备运行条件,最终实现智慧水土保持。

3) 各基层观测点应加强监测人员专业技能培训。增加培训频次、拓宽培训内容、配合外业实练,包括水土流失监测基础理论培训、人工监测详规及原理、监测设备原理拓展及器械组成拆装、普遍故障检修培训等。最终目的提高监测人员专业能力,确保监测水平,减少监测工作的主观不利因素。

综上,更完善健全的法规制度,高新科技的融合与投入,更专更深领域的理论应用研发,监测人员技能提升培训,是保障水土流失监测工作高效精准开展的有效对策,促使监测工作更严谨、更科学、更实用,为国家水土流失防治和水土保持规划提供有力保障。

| [1] |

刘俊龙, 赵爱军, 高超, 等. 湖北省"十三五"时期水土保持监测网络建设管理成效与探讨[J]. 中国水土保持, 2021(8): 54. LIU Junlong, ZHAO Aijun, GAO Chao, et al. Construction and management effect of soil and water conservation monitoring network during the 13th Five-Year Plan period in Hubei province[J]. Soil and Water Conservation in China, 2021(8): 54. |

| [2] |

刘咏梅, 杨勤科, 王略. 水土保持监测基本方法述评[J]. 水土保持研究, 2008, 15(5): 221. LIU Yongmei, YANG Qinke, WANG Lue. Review on basic methods of soil and water conservation monitoring[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2008, 15(5): 221. |

| [3] |

李智广, 姜学兵, 刘二佳, 等. 我国水土保持监测技术和方法的现状与发展方向[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(4): 144. LI Zhiguang, JIANG Xuebing, LIU Erjia, et al. Present situation and development direction of soil and water conservation monitoring techniques and methods in China[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2015, 13(4): 144. |

| [4] |

郭索彦, 李智广. 我国水土保持监测的发展历程与成就[J]. 中国水土保持科学, 2009, 7(5): 19. GUO Suoyan, LI Zhiguang. Development course and achievement of soil and water conservation monitoring in China[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2009, 7(5): 19. |

| [5] |

张广英. 水土保持监测站点建设管理及有关问题探讨: 以崇陵观测场为例[J]. 中国水土保持, 2017(5): 15. ZHANG Guangying. Discussion on construction management and related problems of soil and water conservation monitoring station : Taking Chongling observation site as an example[J]. Soil and Water Conservation in China, 2017(5): 15. |

| [6] |

李军, 胡维银. 置换法在水土保持泥沙自动监测研究中的应用[J]. 中国水土保持, 2020(2): 49. LI Jun, HU Weiyin. Application of displacement method in automatic monitoring of sediment in soil and water conservation[J]. Soil and Water Conservation in China, 2020(2): 49. |

| [7] |

王智进, 宋海松. 河流泥沙测验仪器的研究[J]. 水文, 2005, 25(3): 38. WANG Zhijin, SONG Haisong. Study on river sediment measurement instrument[J]. Hydrology, 2005, 25(3): 38. |

| [8] |

WREN D G, BARKDOLL B D, KUHNLE R A, et al. Field techniques for suspended sediment measurement[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2000, 126(2): 97. |

| [9] |

ZHAO S L, DORSEY E C, GUPTA S C, et al. Automated water sampling and flow measuring devices for runoff and subsurface drainage[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2001, 56(4): 299. |

| [10] |

KLIK A, SOKOL W, STEINDL F. Automated erosion wheel: A new measuring device for field erosion plots[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2004, 59(3): 116. |

| [11] |

王智进, 宋海松, 刘文. 振动式悬移质测沙仪的原理与应用[J]. 人民黄河, 2004, 26(4): 19. WANG Zhijin, SONG Haisong, LIU Wen. Principle and application of vibrating suspension sand meter[J]. Yellow River, 2004, 26(4): 19. |

| [12] |

ABRAHAMS A D, ATKINSON J F. Relation between grain velocity and sediment concentration in overland flow[J]. Water Resources Research, 1993, 29(9): 3021. |

| [13] |

水利部水土保持监测中心. 径流小区和小流域水土保持监测手册[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2015: 11. The Center of Soil and Water Conservation Monitoring, Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Hanbook of soil and water conservation monitoring in runoff plots and small watersheds[M]. Beijing: China Water & Power Press, 2015: 11. |

| [14] |

衣强, 刘瑛娜, 吴东辉, 等. 基于物联网的河南省水土流失监测数据整编和可视化系统构建[J]. 中国水土保持, 2020(12): 63. YI Qiang, LIU Yingna, WU Donghui, et al. Construction of soil erosion monitoring data consolidation and visualization system based on internet of things in Henan province[J]. Soil and Water Conservation in China, 2020(12): 63. |

| [15] |

赵辉, 尹义莉, 罗秀婵. 水蚀区水土保持地面观测资料整编内容与方法[J]. 中国水土保持科学, 2014, 12(3): 87. ZHAO Hui, YI Yili, LUO Xiuchan. Content and method of ground observation data compilation for water and soil conservation in water erosion area[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2014, 12(3): 87. |

| [16] |

水利部水文司. 堰槽测流规范: SL 24—1991[S]. 北京: 水利电力出版社, 1992: 2. Department of Hydrology, Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Flow measurement by weirs and flumes: SL 24—1991[S]. Beijing: Water Resources and Electric Power Press, 1992: 2. |