2. 云南省高校高原山区空间信息测绘技术应用工程研究中心, 650093, 昆明

-

项目名称

- 云南省基础研究青年专项"高原山区土地利用变化对区域水土流失影响的定量评估"(202101AU070161);昆明理工大学校人培基金"基于样本数据的高原山区坡耕地土壤侵蚀多尺度定量研究与比较(241120200011)"

-

第一作者简介

- 牛剑龙(1996—), 男, 硕士研究生。主要研究方向: 山地资源环境遥感。E-mail: 2965564374@qq.com

-

通信作者简介

- 陈国坤(1989—), 男, 博士, 讲师。主要研究方向: 资源环境遥感。E-mail: chengk@radi.ac.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2021-07-24

修回日期:2022-05-11

2. 云南省高校高原山区空间信息测绘技术应用工程研究中心, 650093, 昆明

2. Applied Engineering Research Centre of Surveying and Mapping Geo-Informatics Technology on Plateau Mountains in Yunnan, 650093, Kunming, China

植被是自然生态系统中最为活跃的因子,作为生态系统的重要组成部分,是连接土壤、大气和水分的自然纽带,在全球能量平衡、生物化学循环和水循环等过程中具有不可替代的作用[1]。自然因素和人为因素共同决定区域土壤侵蚀的状况。然而,在土壤侵蚀的发生、发展过程中,由于降水、土壤、地形等环境因素很大程度上由区域的自然地理条件决定,在短时期内水土保持活动通常不会改变这些因素。所以通过增加地表植被覆盖,可以快速达到减少水土流失量的效果[2]。

植被覆盖度(fractional vegetation cover,FVC)是指单位面积内植被冠层(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占统计区总面积的比例,是量化区域植被长势的综合指标,也是监测水土流失、衡量生态环境质量的重要输入因子[3-4]。归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)和FVC可以很好地反映某一区域的植被覆盖状况[5],而植被的变化也可以间接反映生态[6-7]和气候的变化[8-9];因此,利用NDVI和FVC分析研究时间序列植被覆盖度动态变化,一定程度上可以反映人类活动对区域自然环境的影响,同时对区域资源环境保护、防治水土流失、评价水土流失治理成效及国土空间规划等工作也意义重大。

长期以来,国内外学者利用多源遥感数据、从不同尺度和方法对植被覆盖度做了大量的研究,并取得了一系列成果。穆少杰等[3]和齐亚霄等[4]利用MODIS数据时间序列完整、覆盖面积宽广的特点,分别研究了内蒙古、天山北坡长时序植被覆盖的时空变化特征与影响因素。与MODIS数据相比,Landsat数据的空间分辨率(30 m)更高,计算获取的植被覆盖度更加精确[5],但其时序性与完整性却差一些。在植被覆盖监测方面,高分系列影像应用目前主要集中在局部地区短时序、高精度的植被覆盖监测中,且数据难获取[10-11]。此外,针对植被覆盖度的计算方法,李苗苗[12]从研究区位置、遥感数据时相与空间分辨率等角度,提出3种计算方案,也做了详细分析和验证。

总体而言,在分析植被覆盖方面,MODIS数据因其时间序列完整、易获取、空间分辨率较好、覆盖面积宽广、时间分辨率较高等优点受到众多学者[8-9, 13]青睐。然而,在我国的长时间序列植被覆盖动态研究报道中,当前相关研究主要集中于黄土高原、东北黑土区以及南方红壤地区,西南石漠化较为严重的地区却很少受到关注。基于此,笔者利用MODIS数据,采用像元二分、线性回归、变异系数分析等方法,对云南省文山州的植被覆盖特征进行分析研究,旨在为文山州的生态保护、环境治理、国土空间规划等工作提供决策支持。

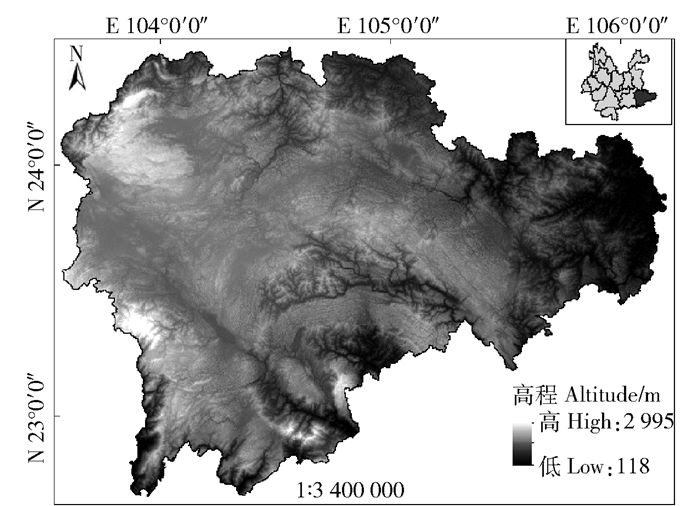

1 研究区概况文山壮族苗族自治州位于我国云南省东南部,地理坐标为E 103°35′~106°11′、N 22°24′~24°48′,行政区划面积约为3.14万km2,人口约为350万(图 1)。

|

图 1 文山州DEM及地理位置示意图 Fig. 1 DEM (digital elevation model) and geographical location of Wenshan |

文山州地处滇东岩溶高原南部边缘,全区地形以山地高原为主,中、西部地势较高,向北、东、南部边缘逐级降低。气候方面,文山州多为亚热带气候,冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛,多年平均降雨量约为1 100 mm(文山州气象局)。受气候、地形等因素的多重影响,林地(45.39%)和耕地(32.60%)是该区最主要的土地利用类型。文山州同时也是云南省石漠化最严重的地区,石漠化面积达8 153 km2,约占整个岩溶区土地面积的60.26%。

2 材料与方法 2.1 数据来源研究中采用的MOD13Q1 (MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m SIN Grid)数据来源于美国国家航空航天局网站(https://e4ftl01.cr.usgs.gov),空间分辨率250 m,时间分辨率为16 d。土地利用数据来源于GlobeLand30(http://www.globeland30.com)。GlobeLand30土地利用分类系统共包括10个一级类型,分别是:耕地、林地、草地、灌木地、湿地、水体、苔原、人造地表、裸地、冰川和永久积雪。气象数据来自于中国气象数据网(http://data.cma.cn)。

2.2 研究方法 2.2.1 植被覆盖度计算NDVI是反映植物生长状态的重要参数,被定义为近红外波段反射值(植被强烈反射)与红光波段反射值(植被吸收)的差与和的比值[4]。利用中位数合成法,将1年约23景NDVI影像合成一景NDVIa影像,其目的是为了进一步减弱云雾、大气、异常值等的干扰。然后通过像元二分法模型来计算植被覆盖度[13]

| $ \mathrm{FVC}=\left(\mathrm{NDVI}_{\mathrm{a}}-\mathrm{NDVI}_{\text {soil }}\right) /\left(\mathrm{NDVI}_{\mathrm{veg}}-\mathrm{NDVI}_{\text {soil }}\right)。$ | (1) |

式中:NDVIsoil为纯裸地像元的NDVI值,约等于NDVImin;NDVIveg为纯植被像元的NDVI值,约等于NDVImax。为了直观地反映文山州的植被覆盖分布以及时空变化特征,结合研究区实际情况,采用等间距分级法,将计算的植被覆盖度划分为5个等级[14]:≤20%(低覆盖度)、>20%~40%(中低覆盖度)、>40%~60%(中覆盖度)、>60%~80%(高覆盖度)和>80%~100%(极高覆盖度)。

2.2.2 植被覆盖度年际变化趋势采用一元线性回归方程,按像元统计分析20 a文山州植被覆盖度年际变化趋势,计算公式[8]如下:

| $ S=\frac{n \sum\limits_{i=1}^n\left(i \times \mathrm{FVC}_i\right)-\left(\sum\limits_{i=1}^n i \sum\limits_{i=1}^n \mathrm{FVC}_i\right)}{n \sum\limits_i^n i^2-\left(\sum\limits_{i=1}^n i\right)^2}。$ | (2) |

式中:i为年序号,从2001年到2020年,依次取1~20;n为研究总时段跨度,n=20;FVCi为第i年的FVC像元值;S为一元线性回归方程的线性拟合斜率,当S>0时,表示FVC处于增长趋势;当S < 0时,表示FVC处于减少趋势。根据相关研究,可以把变化趋势划分为5个等级[8],S≤-0.006,显著退化;>-0.006~-0.001,退化;>-0.001~0.001,基本稳定;>0.001~0.006,改善;S>0.006,显著改善。

2.2.3 植被覆盖度稳定性变异系数可以反映一组数据的波动程度[4],定义为标准差与平均数的比值。通过逐像元分析20 a植被覆盖度的变异系数,可以很好地反映植被覆盖度的稳定性,其计算式为:

| $ C_{\mathrm{v}}=\frac{\sigma}{\mu}。$ | (3) |

式中:Cv为变异系数,量纲为1;σ为植被覆盖度总体标准差;μ为植被覆盖度20 a的平均值。

| $ \sigma=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^n\left(F_i-\bar{F}\right)^2}{n}}。$ | (4) |

式中:Fi为逐年的FVC像元值,量纲为1;F为20 a FVC像元平均值;n为研究时段长度,n=20。按变异系数的大小,将稳定性划分4个等级:Cv≤0.05,非常稳定;>0.05~0.10,稳定;>0.10~0.20,弱变异;Cv>0.20,强变异。

2.2.4 Hurst指数Hurst指数的R/S分析法是非线性时间序列分析的一种基本方法。R/S分析就是重新标度的极差分析,简称“重标极差分析”[15]。R/S分析法被广泛应用于定量描述长时间序列变化趋势的可持续性,也被应用于植被覆盖度的可持续性预测分析。

考虑一个时间序列增量{FVC(t)},t=1,2,3,…,n。采用标准离差除极差,相当于将极差“标准化”,消除量纲的影响,利用经验标度关系计算出Hurst指数[15]。根据经验标度关系,最后利用最小二乘法拟合即可得到最后修正后的H(Hurst)值。其中,H值必为0≤H≤1,如果计算的H>1,说明计算过程出现了某种失误[15]。由于Hurst指数越接近0或1,持续性越强;越接近0.5,持续性越弱;根据其特性和研究区特征,将不同范围的H值定义为5种持续性[6]:0≤H < 0.3, 显著反向持续性;0.3≤H < 0.5, 反向持续性;H=0.5,无后效性;0.5 < H < 0.7, 正向持续性;0.7≤H < 1, 显著正向持续性。正向持续性是指如果过去植被覆盖度增加则今后也增加,过去减少则今后也减少(今后是相对于过去的最后一个时间点的数值);反向持续性与之相反。

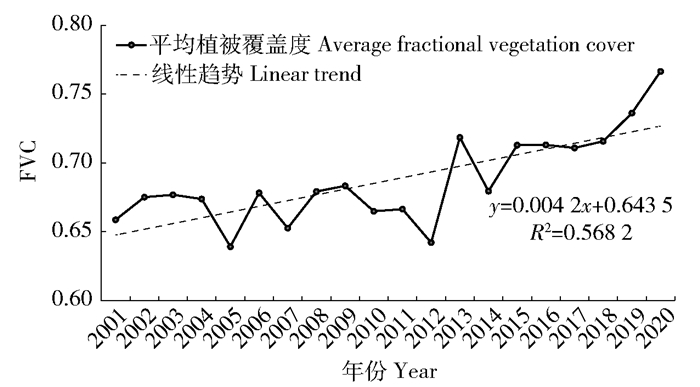

3 结果与分析 3.1 植被覆盖度时空演变特征对研究区2001—2020年全年的平均植被覆盖度进行统计分析(图 2)。近20 a文山州年平均植被覆盖度大约在60%~80%之间变化,其中2005年平均植被覆盖度最低,约为64%;2020年平均植被覆盖度最高,约为78%。2015—2020年,文山州植被覆盖度呈现稳定增长的趋势。整体上,文山州近20 a平均植被覆盖度呈现波动上升趋势。

|

图 2 2001—2020文山州年平均植被覆盖度年际变化 Fig. 2 Inter-annual variation of average fractional vegetation coverage (FVC) in Wenshan from 2001 to 2020 |

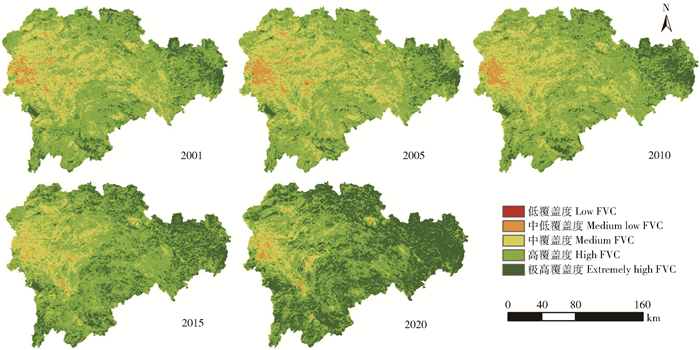

对研究区不同植被覆盖度分级后,统计各等级像元数。过去20 a间,文山州低植被覆盖度区域面积较小,且分布较为稳定。中低植被覆盖度和高植被覆盖度区域面积均有一定程度减小;中植被覆盖度区域面积呈现急剧减少趋势;极高植被覆盖度区呈现出快速增长趋势。此外,低、中低植被覆盖度区域比例最少;中植被覆盖度区域占比逐渐下降,2015年极高植被覆盖度区域占比超过中植被覆盖度且逐年上升,在2020年甚至超过高植被覆盖度区域比例;文山州地处云南,降水充足、植被繁盛,高植被覆盖度区域持续占有较大的比例(表 1)。

| 表 1 文山州各等级植被覆盖度年际变化 Tab. 1 Inter-annual variation of FVC at different levels in Wenshan |

对文山州不同等级的植被覆盖度空间分布进行研究,从2001—2020年,每5 a为1个时间节点进行研究分析, 发现不同等级的植被覆盖度在时间、空间上呈现规律性的变化(图 3)。2001—2020年期间,文山州极高植被覆盖度区域向北、东和南3个方向逐渐扩张,从3 997.22 km2增长到1万5 313.78 km2;文山州中西部的中低植被覆盖度、中植被覆盖度逐渐减少;2001—2015年期间,文山州以中和高植被覆盖度为主,2015年后,文山州以高、极高植被覆盖度为主。全区的高植被覆盖度区域在减少,但绝大部分的区域都转化成了极高植被覆盖区域。总体而言,文山州的植被覆盖正在逐步变好,这得益于退耕还林、封山育林等政策的有效实施。

|

图 3 文山州不同等级植被覆盖度时空变化 Fig. 3 Spatial-temporal change of FVC at different levels in Wenshan |

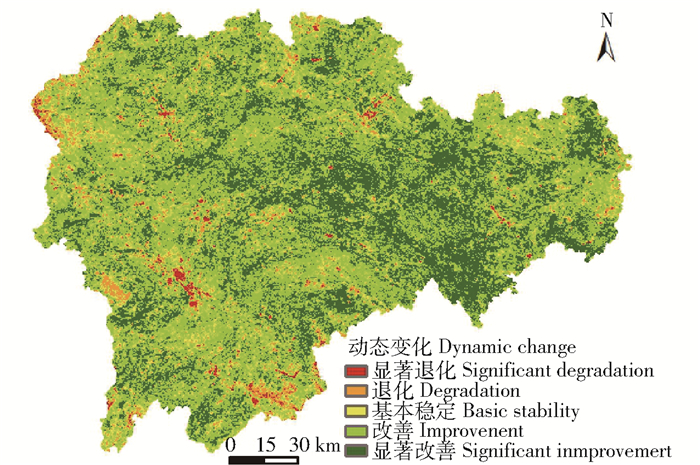

对文山州植被覆盖的变化趋势进行分析可知,过去20 a间,植被覆盖呈现显著退化和退化区的面积比例分别为0.88%和5.59%;植被覆盖基本稳定区面积占比为9.02%;植被覆盖改善区面积比例最多,约占文山州总面积的55.96%,且空间分布相对分散;显著改善区的面积比例排在第2位,约占总面积的28.55%,且多分布于文山的中东部(图 4)。

|

图 4 2001—2020文山州植被覆盖变化趋势空间分布 Fig. 4 Spatial distribution of vegetation cover change trend in Wenshan from 2001 to 2020 |

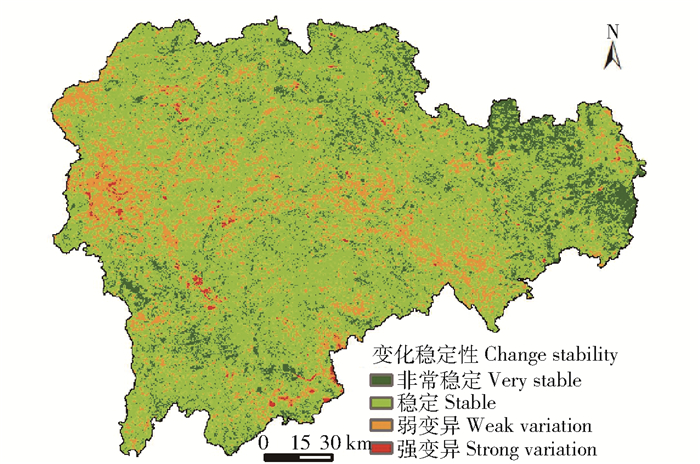

变异系数可以很好地反映多年植被覆盖度的稳定性。由图 5可知,近20 a文山州有69.31%的区域FVC处于稳定状态,且分布比较均匀;11.67%的区域处于非常稳定的状态,主要分布在文山州的东部、南部、北部3个区域;只有18.52%的区域变异系数波动范围为0.1到0.2之间,表现为弱变异,主要分布在研究区的西部、中东部、东南部这3个区域;强变异的面积占比最少,只占全域总面积的0.50%。总体上看,全域约80.98%的区域处于相对稳定的状态,这反映文山州绝大部分区域的植被呈现相对稳定性增长的态势。

|

图 5 文山州20年植被覆盖变异系数空间分布 Fig. 5 Spatial distribution of coefficient of variation of vegetation coverage in Wenshan in the past 20 years |

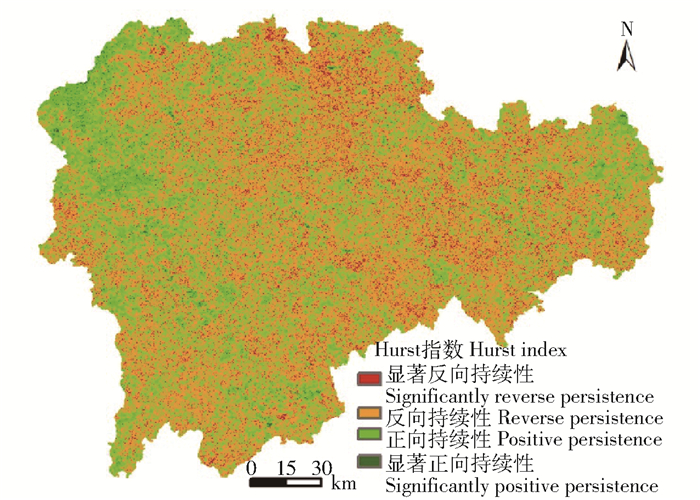

基于R/S分析法,笔者计算文山州2001—2020年植被覆盖度的Hurst指数。Hurst指数的大小表示文山州植被覆盖度时间序列的未来趋势预测(图 6)。结果表明:文山州Hurst指数的最大值为0.95,最小值为0.10,标准差为0.10,证明计算结果正确。研究区的Hurst指数的平均值为0.45,其中Hurst指数>0.50的像元数约占28.86%,< 0.50的像元数约占71.14%,等于0.50的像元数为0,说明文山州植被覆盖的反向持续性强于正向持续性。将Hurst指数与变化趋势进行叠加分析和统计分析,结果如表 2所示。文山州的显著改善区、改善区和退化区的反向持续性比例较多,显著退化区的正向持续性比例较多。因此,相对于2020年,文山州未来一段时间内的植被覆盖会有一定程度的减少。图 2中,研究区2001—2017年,平均FVC缓慢波动上升,波动明显;2018—2020却明显不同,平均FVC呈现快速上升趋势,且不波动。由于近3年增加的量超过了预期,并在2020年达到峰值,而且Hurst指数的持续性预测是用最后一年的值(2020)为未来一段时间内趋势的起点,所以预测结果才会出现反向持续性的区域多于正向持续性的区域。

|

图 6 基于FVC的文山州2001—2020年Hurst指数分布 Fig. 6 Hurst index distribution based on FVC in Wenshan from 2001 to 2020 |

| 表 2 文山州2001—2020年不同变化趋势的Hurst指数 Tab. 2 Hurst index of different trends in Wenshan from 2001 to 2020 |

土地利用动态变化是人类活动对生态环境、植被覆盖综合影响的集中体现,也是人口、城镇化、政策(退耕还林)的综合作用结果。结合3期Globeland30土地利用数据,对文山州植被覆盖时空演变的土地利用背景进行分析。结果表明:过去20a文山州耕地总体动态变化率为38.14%,为所有地类之最。其中,除植被显著退化区耕地减少9.83%外,植被退化区、稳定区、改善区和显著改善区的耕地均在增加,增幅分别为5.79%、8.62%、5.40%和8.50 %。林地总体动态变化率为35.01%,过去20 a间上述5个区域林地面积比例均在减少,且多转化为耕地;减幅分别为6.21%、6.23%、8.13%、6.01%和8.43%。此外,5个区域中人造地表面积比例均在增加,动态变化率为27.67%,变幅排在第3。草地、灌木林地的总动态变化率分别为10.16%和3.10%,相对较低。

在植被覆盖显著退化区和退化区,人造地表的动态变化率为25.87%,为所有地类之最,是引起该区植被覆盖变化的主要原因;而改善区和显著改善区中的耕地、林地的总动态变化率分别为13.9%、和14.44%,远高于其他地类,是引起该区域植被覆盖变化的主要原因。

总体上,还林还草、封山育林等政策的落实保护了原有林地,这是文山州林地总量虽然减少(表 3)但是植被覆盖度增加的主要原因。同时,过去20 a间,耕地的增加(常绿农作物增加)也是引起全区植被覆盖度增加的最主要原因。在各类型植被覆盖度年际变化趋势中,耕地变化的贡献最大,林地和人造地表变化次之。综合而言,土地利用变化是文山州植被覆盖变化的重要驱动因素。

| 表 3 文山州2000—2020年不同土地利用类型面积 Tab. 3 Areas of different land use types in Wenshan from 2000 to 2020 |

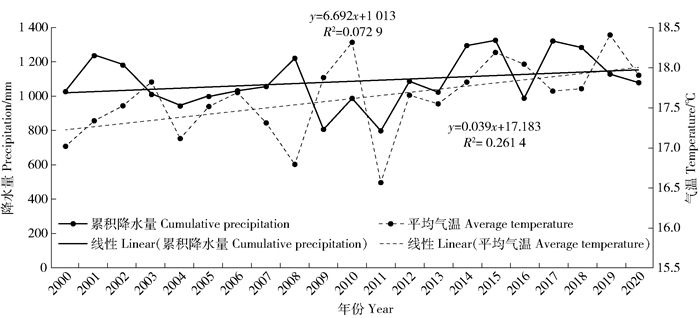

降水和气温是影响一个区域整体植被覆盖变化最主要的气候因素。结合文山州7个气象站点的数据,合成年累积降水量(mm)与年平均气温(℃)。图 7可知,2000—2020年文山州的年累积降水量和年平均气温均呈现波动增长的趋势,年均增长率分别为6.692 0和0.039 0;研究区的年平均植被覆盖度同样呈现波动增长的趋势,年均增长率为0.004 2(图 2)。研究表明,文山州长期的植被覆盖变化与气候变化表现为正相关关系,短期的植被覆盖变化与气候变化之间无明显的关系。

|

图 7 2000—2020文山州逐年累积降水、平均气温变化图 Fig. 7 Changes of annual cumulative precipitation and average temperature in Wenshan from 2000 to 2020 |

植被覆盖变化是引起区域水土流失变化、反映区域生态环境质量变化的重要参数。因植被破坏引起的地表土壤损失、基岩裸露、土地资源丧失也是产生石漠化的主要原因。本研究结果表明,从2001—2020年间,研究区的植被覆盖整体呈现波动上升的趋势,且稳定性较好。基于Hurst指数计算的未来植被覆盖退化区比例较高,其主要原因是研究区近年来整体植被覆盖度涨幅太大,且波动性较差。

植被覆盖变化的驱动因素大体可分为2类(自然因素和人为因素),其中,土地利用变化是人类活动结果的集中体现,因此可以用来反映植被覆盖变化的人为驱动因素。自然因素主要分为气候和地形2类,笔者仅考虑了气候因素,有一定局限性。此外,MODIS数据时序性虽完整,但空间分辨率较低,难以反映植被覆盖变化的微观过程。

5 结论1) 时间上,文山州近20 a植被覆盖度总体上呈现上升趋势,其年平均植被覆盖度在60%~80%之间波动上升,在2020年年平均植被覆盖度达到峰值,约为78%。各等级植被覆盖度变化中,中低、中、高植被覆盖度面积比例逐年减少,极高植被覆盖度面积逐年增加,低植被覆盖度面积占比变化不明显。

2) 空间上,文山州近20 a的植被覆盖主要向北、东和南3个方向逐渐扩张。绝大部分区域(84.51%)的植被覆盖度处于改善和显著改善的趋势;仅有6.47%区域为显著退化和退化区且分布相对分散。80.98%的区域植被覆盖处于稳定和非常稳定状态,仅有0.5%的区域为强变异状态。全区植被覆盖呈现相对稳定增长的趋势。

3) 69.90%的改善区、71.39%的显著改善区和40.67%的显著退化区未来FVC呈退化趋势;57.94%的退化区未来FVC有一定改善趋势;全区未来一段时间内的FVC总体上会有一定程度的减少。耕地、林地和人造地表的变化是引起文山州植被覆盖变化的主要原因,其中耕地的影响最大,林地、人造地表次之。研究区植被覆盖变化总体上与年降水量和温度变化具有一致性。

| [1] |

布和, 乌兰图雅, 旭沙, 等. 近30年呼伦贝尔沙地植被变化时空特征分析[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学版), 2021, 50(2): 174. BU He, WU Lantuya, XU Sha, et al. Spatial and temporal changes of vegetation in Hulunbuir sandy land during recent 30 years[J]. Journal of Inner Mongolia Normal University (Natural Science Edition), 2021, 50(2): 174. |

| [2] |

陈国坤. 基于样本数据的中国水力侵蚀定量化研究与比较[D]. 北京: 中国科学院大学(中国科学院遥感与数字地球研究所), 2019: 11. CHEN Guokun. Quantitative assessment and comparison of soil erosion by water based on field sampling survey data in China[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences (Institute of Remote Sensing and Digital Earth Chinese Academy of Sciences), 2019: 11. |

| [3] |

穆少杰, 李建龙, 陈奕兆, 等. 2001—2010年内蒙古植被覆盖度时空变化特征[J]. 地理学报, 2012, 67(9): 1255. MU Shaojie, LI Jianlong, CHEN Yizhao, et al. Spatial differences of vegetations coverage in Inner Mongolia during 2001—2010[J]. Acta Geographica sinica, 2012, 67(9): 1255. |

| [4] |

齐亚霄, 张飞, 陈瑞, 等. 2001—2015年天山北坡植被覆盖动态变化研究[J]. 生态学报, 2020, 40(11): 3677. QI Yaxiao, ZHANG Fei, CHEN Rui, et al. Vegetation coverage dynamics in northern slope of Tianshan Mountains from 2001 to 2015[J]. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(11): 3677. |

| [5] |

李珍, 王永波, 牟乃夏, 等. 1998—2019年青岛市植被覆盖度规律及对气候变化的响应[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2022, 45(1): 101. LI Zhen, WANG Yongbo, MOU Naixia, et al. Vegetation coverage variation from 1998 to 2019 in Qingdao and its response to climate change[J]. Journal of Natural Science of Hunan Normal University, 2022, 45(1): 101. |

| [6] |

孙锐, 陈少辉, 苏红波. 2000—2016年黄土高原不同土地覆盖类型植被NDVI时空变化[J]. 地理科学进展, 2019, 38(8): 1248. SUN Rui, CHEN Shaohui, SU Hongbo. Spatiotemporal variations of NDVI of different land cover types on the Loess Plateau from 2000 to 2016[J]. Progress in Geography, 2019, 38(8): 1248. |

| [7] |

颜明, 贺莉, 王随继, 等. 基于NDVI的1982—2012年黄河流域多时间尺度植被覆盖变化[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(3): 86. YAN Ming, HE Li, WANG Suiji, et al. Changing trends of NDVI in the Yellow River basin from 1982 to 2012 at different temporal scales[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2018, 16(3): 86. |

| [8] |

张仁平, 冯琦胜, 郭靖, 等. 2000—2012年中国北方草地NDVI和气候因子时空变化[J]. 中国沙漠, 2015, 35(5): 1403. ZHANG Renping, FENG Qisheng, GUO Jing, et al. Spatio-temporal changes of NDVI and climatic factors of grassland in northern China from 2000 to 2012[J]. Journal of Desert Research, 2015, 35(5): 1403. |

| [9] |

乔文慧, 王强. 2001—2016年福建省海岸带植被覆盖变化特征[J]. 水土保持通报, 2020, 40(1): 236. QIAO Wenhui, WANG Qiang. Characteristics of vegetation coverage in coastal zone of Fujian province from 2001 to 2016[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2020, 40(1): 236. |

| [10] |

孙斌, 李增元, 郭中, 等. 高分一号与Landsat TM数据估算稀疏植被信息对比[J]. 遥感信息, 2015, 30(5): 48. SUN Bin, LI Zengyuan, GUO Zhong, et al. Comparison of sparse vegetation information estimation based on GF-1 and Landsat multi-spectral data[J]. Remote Sensing Information, 2015, 30(5): 48. DOI:10.3969/j.issn.1000-3177.2015.05.008 |

| [11] |

蔡宗磊, 包妮沙, 刘善军. 国产高分一号数据估算草地植被覆盖度方法研究: 以呼伦贝尔草原露天煤矿区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2017, 33(2): 32. CAI Zonglei, BAO Nisha, LIU Shanjun. Estimation method of fractional coverage for grassland based on Chinese GF-1 satellite image: Taking Hulun Buir prairie open-pit coal mine as an example[J]. Geography and Geo-Information Science, 2017, 33(2): 32. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2017.02.006 |

| [12] |

李苗苗. 植被覆盖度的遥感估算方法研究[D]. 北京: 中国科学院研究生院(遥感应用研究所), 2003: 48. LI Miaomiao. The method of vegetation fraction estimation by remote sensing[D]. Beijing: Graduate School of Chinese Academy of Sciences (Institute of Remote Sensing Applications), 2003: 48. |

| [13] |

同英杰, 文彦君, 张翀. 2003—2017年陕西省NDVI时空变化及其影响因素[J]. 水土保持通报, 2020, 40(3): 155. TONG Yingjie, WEN Yanjun, ZHANG Chong. Spatiotemporal variation of NDVI and its influence factors in Shaanxi province during 2003—2017[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2020, 40(3): 155. |

| [14] |

罗舒元, 朱清科, 辛云玲, 等. 陕北吴起县植被覆盖度时空特征及其影响机制[J]. 中国水土保持科学, 2020, 18(3): 146. LUO Shuyuan, ZHU Qingke, XIN Yunling, et al. Spatio-temporal characteristics of vegetation coverage and its influencing mechanism in Wuqi county, northern Shaanxi province[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2020, 18(3): 146. |

| [15] |

陈彦光. 基于Matlab的地理数据分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 2012: 298. CHEN Yanguang. Analysis of geographic data based on Matlab[M]. Beijing: Higher Education Press, 2012: 298. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20