2. 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站, 233001, 安徽蚌埠

-

项目名称

- 国家自然科学基金"坡式经济林地土壤水分运移动态及内在机理"(32071840), "沂蒙山区退耕坡地土壤结构与入渗动态及其分形学机理(31070627)"; 水利部重点项目"基于遥感和CSLE模型的淮河流域重点区域水土流失监测与评价"(SBJ2018010);江苏省"333工程"科研项目(BRA2019069)

-

第一作者简介

- 于海鹏(1998—), 男, 硕士研究生。主要研究方向: 水土保持监测与评价。E-mail: yuhaipengandjin@163.com

-

通信作者简介

- 刘霞(1971—), 女, 博士, 教授, 博士生导师。主要研究方向: 水土保持监测与评价。E-mail: liuxia@njfu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2021-03-24

修回日期:2022-01-21

2. 淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站, 233001, 安徽蚌埠

2. Huaihe River Basin Water and Soil Conservation Monitoring Center Station, 233001, Bengbu, Anhui, China

土地利用/覆被变化是人类为满足社会经济发展需要,不断调配土地利用的过程,也是区域土地资源和生态环境可持续发展关注的重点。近年来,从数量特征、空间格局变化分析等方面对土地利用/覆被时空动态进行了大量研究,但在时间过程和空间格局复合方面还未体现土地利用变化的时空一致性[1-7]。地学信息图谱作为对地学时空复合信息开展挖掘的理论和方法,弥补了非空间属性数据在地理位置上的表达。目前已有学者应用地学信息图谱理论研究土地利用变化,以图谱单元记录多时空条件下土地利用变化空间格局与时序特征的复合信息。王金亮等[8]和吕晓等[9]建立空间-属性-过程一体化的土地利用变化模式图谱,表达土地利用变化的时空连续过程;于元赫等[10]和杨爱民等[11]基于土地利用转入、转出信息构建土地利用涨落势图谱体系,定量分析不同时期土地利用时空变化特征及趋势。现有研究多为构建单一的转移图谱和涨落势图谱进行空间分析,侧重用计量统计和空间描述解释土地利用图谱,较少涉及图谱单元差异及成因分析。

蒙阴县地处鲁中南山地丘陵区,是沂蒙山重要水源涵养区,也是蒙阴蜜桃和苹果的主产区。区域地形起伏大,农业生产活动强烈,土地开发强度高且分布分散。近年来,随着经果林快速发展,以及坡改梯工程、荒山造林、封山育林等水土保持措施的实施,土地利用类型发生明显变化。了解其变化特征及成因,对区域土地资源合理开发及水土资源保护具有重要意义。笔者以蒙阴县为研究区域,基于2009、2013和2018年3期高分辨率遥感影像,获取土地利用及变化单元,借助土地利用动态度和地学信息图谱理论,分析2009—2013年(前期)、2013—2018年(后期)2个时序单元的土地利用时空变化特征和图谱变化原因,以期为深入了解研究区土地利用/覆被变化类型、动态特征及其驱动原因提供参考。

1 研究区域蒙阴县位于山东省临沂市,E 117°45′~118°15′,N 35°27′~36°02′,总面积1 602 km2,辖8镇、1乡、1街道。地势南北高,中间低,由西向东逐渐倾斜,最高海拔1 105 m,最低海拔131.47 m,以山地丘陵为主,是中国第五大造型地貌“岱崮地貌”的主要源地。基岩主要为石灰岩和页岩,土壤类型以棕壤、褐土、粗骨土为主。属暖温带季风型大陆气候、暖温带落叶阔叶林,多年平均降水量820 mm,年均日照时间2 257 h,年均温度12.8 ℃,无霜期200 d。

2 研究方法 2.1 土地利用解译基于ENVI平台,对SPOT-5(2.5 m分辨率,时相2009年1月)、GF-1(2 m分辨率,时相2013年1月、2018年6月)影像进行大气校正、辐射校正和图像色彩增强处理;采用CGCS2000坐标系和Albers投影,以2013年GF-1影像为基准,对2009年SPOT-5数据和2018年GF-1数据进行配准。

采用面向地类对象的自动提取-人工干预方法,交互解译获取2018年土地利用数据;采用ArcGIS影像分析窗口,对比前期、后期2期影像差异,提取土地利用变化单元。对调查点覆盖的变化单元以野外调查数据进行验证,未覆盖区域借助谷歌对应同时相或邻近时相的0.5 m高分辨率历史影像对比验证。按各变化单元的数量比重分层抽样,2个时序单元分别选取121个和119个样点,经验证,解译精度分别达91.3%和93.3%,且2018年各土地利用类型解译精度总体达到93.7%。

2.2 土地利用动态与图谱分析 2.2.1 土地利用动态模型采用土地利用动态度表征一定时段内某单一土地利用类型和整体土地利用的变化速度,计算公式参见文献[5]。

2.2.2 土地利用变化图谱模型为更好识别不同时序单元土地利用变化图谱特征,有效衔接变化模式图谱融合编码方式,笔者对融合方法进行改进,以n位编码表征n个研究时期节点进行图谱构造,以此对应不同时期土地利用类型。具体构造过程为:

1) 图谱编码:将自然数1、2、3,…,m依次赋予耕地、园地、林地、草地、建设用地等8个土地利用类型。

2) 图谱构造:以研究时期为序,以n位编码表征n个研究时期节点进行图谱构造。即

| $ L=\left(Y_1\right) \times 10^{n-1}+\left(Y_2\right) \times 10^{n-2}+\cdots+\left(Y_n\right) \times 10^{n-n}。$ |

式中:L为土地利用合成编码,n为研究时期数目,个;Yn为第n时期的土地利用编码。

3) 图谱融合:依时序将L和初始图谱编码进行相应时期对位相加,得到不同时期土地利用变化图谱、表征n个时期土地利用时空演变过程的变化模式图谱。并将其概括为:前期变化型、后期变化型、反复变化型和持续变化型4种模式。图谱编码示意如表 1。

| 表 1 土地利用变化图谱及变化模式图谱编码示意 Tab. 1 Tupu of land use change and Tupu code of change model |

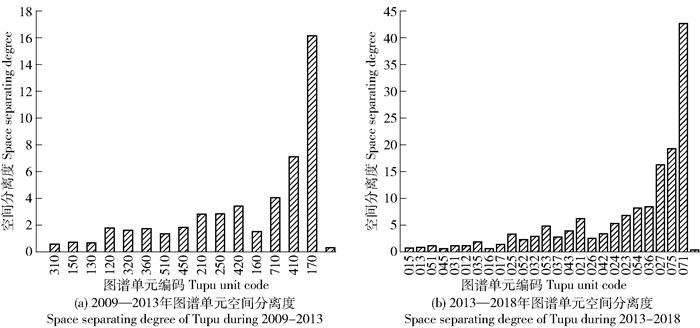

图谱单元时序变化过程的空间表现即为土地利用变化图谱的“图”特征,土地利用变化图谱的“谱”特征表现为图谱单元的数量特征,通过记录图谱单元面积、数量、变化比率等指标的排序表来体现。笔者引入空间分离度量化图谱单元的空间离散程度,分离度值越大,图谱单元空间分布越离散,计算公式参见文献[12]。

3 结果与分析 3.1 土地利用动态特征如表 2所示,研究区土地利用以耕地和园地为主。耕地、草地面积持续下降,年均减少速率分别为-0.26%、-0.91%,但均呈现后期变化速率加快趋势,表明耕地、草地萎缩程度在加深。建设用地、园地和交通用地面积不断增加,年均增加速率分别为1.46%、0.15%和0.47%,建设用地增长速率相对较高,表明其土地利用变化相对活跃;但3种土地利用类型变化速率不同。园地和建设用地后期变化速率呈下降趋势。交通用地后期增长速率高于前期,后期变化速率呈上升趋势,这与后期研究区交通路网快速发展有关。林地、水域面积先减少后增加。林地前期减少速率远高于后期增加速率,表明林地已经由萎缩转变为扩张趋势,但年均仍呈减少趋势,减少速率为-0.44%。相反,水域前期减少速率远低于后期增加速率,且水域年均呈增加趋势,增加速率为0.16%。

| 表 2 研究区土地利用及动态统计 Tab. 2 Statistics of the dynamic degree of land use in the study area |

10年间,研究区综合土地利用动态度为3.86%,其中2013—2018年土地利用变化速率为4.18%,略高于2009—2013年的3.63%,表明后期人为活动对土地利用变化的影响在增强,土地利用变化速度在加快。

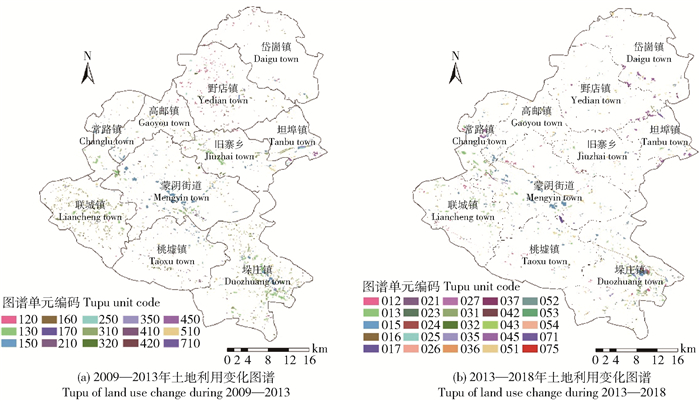

3.2 土地利用变化图谱特征 3.2.1 2009—2013年土地利用变化图谱2009—2013年土地利用变化图谱共涉及15类图谱单元,其中前7类图谱单元累积变化率达90.87%(表 3、图 1a)。土地利用变化图谱以林地和耕地互换、耕地转变为建设用地为主,占土地利用变化总量的70.90%,各图谱单元面积存在显著差异。林地转变为耕地的面积大于耕地转变为林地的面积,这与本时段内杨树用材林集中采伐有关;此外,部分区域对低效林地和荒草地实施改造,修整梯田发展经济林果也占用林地和草地。该时期林地累计转出变化比例45.50%远大于被补充水平13.75%,林地转换过程中呈萎缩趋势。同期,建设用地占用耕地面积远高于建设用地复垦面积。这与城镇化背景下公益性用地、住房用地、工业园区建设占用耕地有关。相反,受耕地占补平衡政策驱动,土地整治和复垦活动对耕地进行一定的补充。

| 表 3 2009—2013年土地利用变化图谱单元排序特征 Tab. 3 Features of Tupu unit order of land use change from 2009 to 2013 |

|

图 1 研究区不同时序单元土地利用变化图谱 Fig. 1 Change Tupu of land use at each stage unit in the study area |

如图 1a、图 2a所示,首先,图谱单元空间分布存在显著区域差异,最为显著的图谱单元林地→耕地,空间分离度最低,即空间分布最密集,主要集中在南部农林生产活动较为频繁的联城镇和垛庄镇;其次为耕地→建设用地,空间分布相对集中,主要分布在蒙阴街道、垛庄镇和高邮镇南部。该区域地势相对平坦,城镇建设用地密集,经济快速发展导致建设用地向城镇边缘耕地扩张;第三是耕地→林地,空间分离度0.67,集中分布在水系、库塘密集的旧寨乡、常路镇以及垛庄镇。另外,耕地→园地、林地→园地图谱单元也较为显著,但分布相对分散。这与以蜜桃和苹果为主的经济林果产业的快速发展有关,适宜果树生长的坡耕地和低标准梯田经改造逐渐向园地流转。其余图谱单元变化比率相对较低,分离度逐渐拉大,空间上呈广泛分布。

|

图 2 土地利用变化图谱单元空间分离度 Fig. 2 Space separating degree of Tupu of land use change |

2013—2018年,土地利用变化图谱共生成25类图谱单元,较上一阶段图谱单元更加趋于多元化,对土地利用方式更加复杂(表 4)。主要图谱特征为建设用地对耕地占用与补充,耕地向林地转移,以及建设用地占用草地,累计转化比例59.75%。建设用地扩张来源于耕地和草地,其对耕地占补差距较上一阶段明显缩小,主要归因于异地扶贫搬迁政策,住宅用地复垦对耕地和草地进行补充。建设用地对草地占用面积远大于补偿面积。这主要是北部、西部乡镇大型生产建设项目占用草地和林地。与上一阶段相反,耕地与林地相互转换表现为林地面积增加。耕地→林地面积达557.00 hm2,这与用材林种植范围扩大以及荒山造林工程、小流域综合治理工程营造水土保持林有关。林地→耕地面积较上一阶段大幅下降,仅局部小范围出现采伐现象。本阶段耕地转化为园地较上一阶段有所下降,但2个时期园地面积均呈增长趋势,面积比例超过27%。这与地方发展蜜桃和苹果产业有关,适宜果树生长且海拔、坡度较大的梯田、坡耕地逐渐向园地流转。

| 表 4 2013—2018年土地利用变化图谱单元排序特征 Tab. 4 Features of Tupu unit order of land use change from 2013 to 2018 |

如图 1所示,首先,本阶段最显著图谱单元耕地→建设用地,空间分离度由上一阶段的0.73下降至0.71,空间分布更加密集。建设用地在蒙阴街道和垛庄镇扩张明显,且开始向常路镇和高邮镇南部延伸,城镇边缘区耕地非农化速度加快。其次为耕地→林地,较上一阶段更加分散,主要分布在联城镇、常路镇和垛庄镇北部。林地增加主要归因于农村劳动力转移后,杨树用材林种植范围扩大;其次荒山造林、封山育林政策的实施使撂荒地、陡坡耕地向林地、草地转变。第三是建设用地→耕地图谱单元,图谱面积较上一阶段增长2.54倍,广泛分布于各乡镇,说明耕地占补平衡政策在全区实施效果较好。另外,草地→建设用地图谱单元也较为显著,主要由于岱崮镇和坦埠镇的采矿用地以及常路镇光伏发电项目占用草地和林地。其余图谱单元本阶段不活跃,对空间格局影响较小。

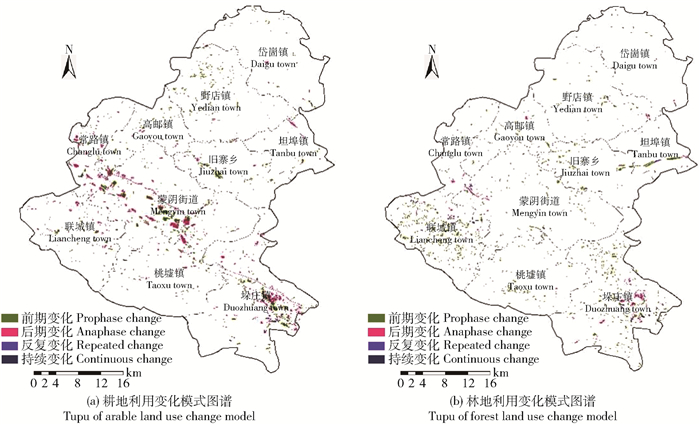

3.3 土地利用变化模式图谱特征2009—2013、2013—2018年2个时序单元土地利用图谱特征研究表明,研究区图谱空间分布最为显著、面积最大、数量最多的是耕地和林地的占用、补充过程。为探究耕地、林地变化特征,通过融合2个时期图谱单元,构建了空间-属性-过程一体化的土地利用变化模式图谱。图 3和表 5显示,耕地利用变化模式主要为前期变化型和后期变化型,林地变化模式以前期变化型为主,其次为后期变化型,两者反复和持续变化型比例均较小。

|

图 3 耕地和林地利用变化模式图谱 Fig. 3 Tupu of arable land and forest land use change model |

| 表 5 耕地和林地利用变化模式图谱特征 Tab. 5 Features of Tupu of arable land and forest land use change model |

耕地前期变化型图谱空间分布范围比林地小。前者主要分布在野店镇、垛庄镇北部区域,后者集中在南部联城镇和垛庄镇。耕地和林地的前期变化型模式优势明显,分别占各变化模式的50.10%、74.01%。耕地最大图谱转移类型耕地→建设用地→建设用地,占耕地转移面积的26.40%,林地最大图谱转移类型林地→耕地→耕地,占其转移面积的56.71%。因此,2009—2013年上述空间位置耕地转化为建设用地、林地转化为耕地是最为突出的图谱转移特征。

3.3.2 后期变化型耕地后期变化型图谱空间上呈南密北疏、带状集聚分布,主要集中在常路镇、蒙阴街道和垛庄镇;林地后期变化型图谱呈片状集聚分布在蒙阴街道西部和垛庄镇东部。耕地后期变化型图谱总面积略低于其前期,占其变化模式的45.88%,最大图谱转移类型耕地→耕地→建设用地,占耕地转移面积的22.59%。林地后期变化型图谱总面积占其变化模式的17.74%。其中,林地→林地→耕地图谱转移类型最为显著,占林地转移面积的7.52%。可见后期变化型模式下耕地和林地的变化方向与前期变化型具有一致性,都表现为建设用地和耕地的流入。

3.3.3 反复变化型和持续变化型反复变化型和持续变化型图谱空间分布上较少且分散。在反复变化型中,耕地和林地图谱面积分别为112.71和146.54 hm2,耕地最大图谱转移类型耕地→林地→耕地,林地则是林地→耕地→林地。这2类图谱在研究期间反复变化最突出,存在不稳定性,主要与用材林采伐与种植有关。耕地和林地持续变化型图谱面积分别仅有38.35和69.66 hm2,在该模式下,耕地最大图谱转移类型为耕地→林地→建设用地,即由耕地变化为林地后被建设用地占用的过程;林地最大图谱转移类型为林地→耕地→园地,可见耕地变化为园地的一部分是由林地转化过来的。

4 结论1) 研究区土地利用结构以耕地和园地为主,其次为林地,三者占研究区面积大于76%。2009—2018年,耕地萎缩和建设用地扩张最为显著,其次,草地逐渐减少,而园地、交通用地不断增加,林地和水域面积呈现先减少后增加趋势。在耕地占补平衡政策下,土地整治和农林开发等活动对耕地进行一定补充,但远小于建设用地对耕地的占用。

2) 研究区2个时序单元中主要图谱单元类型、数量和面积均存在显著差异。2009—2013年土地利用变化图谱以林地和耕地互换、耕地转变为建设用地为主要特征。空间分布上,最为显著图谱类型是林地→耕地和耕地→建设用地,占变化面积的57.15%,林地明显萎缩。这主要是由于该时期成熟的用材林被集中采伐有关;同时,建设用地对耕地的扩张在加强。2013—2018年主要图谱特征为建设用地对耕地占用与补充,耕地向林地转移,以及建设用地占用草地。最显著图谱类型是耕地→建设用地和耕地→林地,占变化面积38.10%,耕地萎缩明显,建设用地进一步扩张。

3) 2009—2018年,耕地利用变化模式主要为前期变化型和后期变化型,林地利用变化模式以前期变化型为主,其次为后期变化型,两者反复和持续变化型比例均较小。前期变化模式下,最大图谱类型分别是耕地→建设用地→建设用地、林地→耕地→耕地。在后期变化型中,耕地最大图谱类型为耕地→耕地→建设用地,空间上呈南密北疏、带状集聚分布;林地最大图谱单元类型为林地→林地→耕地,呈片状集聚分布。总体看,研究区耕地与建设用地以及林地与耕地之间转移最为密切。

| [1] |

NUTINI F, BOSCHETTI M, BRIVIO P A, et al. Land-use and land-cover change detection in a semi-arid area of Niger using multi-temporal analysis of Landsat images[J]. International Journal of Remote Sensing, 2013, 34(13): 4769. DOI:10.1080/01431161.2013.781702 |

| [2] |

MUNSI M, MALAVIYA S, OINAM G, et al. A landscape approach for quantifying land-use and land-cover change (1976-2006) in middle Himalaya[J]. Regional Environmental Change, 2010, 10(2): 145. DOI:10.1007/s10113-009-0101-0 |

| [3] |

刘纪远, 宁佳, 匡文慧, 等. 2010—2015年中国土地利用变化的时空格局与新特征[J]. 地理学报, 2018, 73(5): 789. LIU Jiyuan, NING Jia, KUANG Wenhui, et al. Spatio-temporal patterns and characteristics of land-use changein China during 2010-2015[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(5): 789. |

| [4] |

刘纪远, 匡文慧, 张增祥, 等. 20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 3. LIU Jiyuan, KUANG Wenhui, ZHANG Zengxiang, et al. Spatiotemporal characteristics, patterns, and causes of land-use changes in China since the late 1980s[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(1): 3. |

| [5] |

谢莹, 匡鸿海, 吴晶晶, 等. 基于CLUE-S模型的重庆市渝北区土地利用变化动态模拟[J]. 长江流域资源与环境, 2016, 25(11): 1729. XIE Ying, KUANG Honghai, WU Jingjing, et al. Dynamic simulation of land use change in Yubei district of Chongqing based on CLUE-S model[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2016, 25(11): 1729. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201611012 |

| [6] |

袁磊, 杨昆. 土地利用变化驱动力多尺度因素的定量影响分析[J]. 中国土地科学, 2016, 30(12): 63. YUAN Lei, YANG Kun. An analysis of quantitative impacts of multi-scale factors on driving forces in land use change[J]. China Land Science, 2016, 30(12): 63. |

| [7] |

吴琳娜, 杨胜天, 刘晓燕, 等. 1976年以来北洛河流域土地利用变化对人类活动程度的响应[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 54. WU Linna, YANG Shengtian, LIU Xiaoyan, et al. Response analysis of land use change to the degree of human activities in Beiluo River basin since 1976[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(1): 54. |

| [8] |

王金亮, 邵景安, 李阳兵. 近20 a三峡库区农林地利用变化图谱特征分析[J]. 自然资源学报, 2015, 30(2): 235. WANG Jinliang, SHAO Jingan, LI Yangbing. Geo-Spectrum based analysis of crop and forest land use change in the recent 20 years in the Three Gorges Reservoir Area[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(2): 235. |

| [9] |

吕晓, 史洋洋, 黄贤金, 等. 江苏省土地利用变化的图谱特征[J]. 应用生态学报, 2016, 27(4): 1077. LÜ Xiao, SHI Yangyang, HUANG Xianjin, et al. Geo-spectrum characteristics of land use change in Jiangsu province[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2016, 27(4): 1077. |

| [10] |

于元赫, 李子君, 林锦阔, 等. 沂河流域土地利用时空变化图谱特征分析[J]. 自然资源学报, 2019, 34(5): 975. YU Yuanhe, LI Zijun, LIN Jinkuo, et al. Tupu characteristics of spatiotemporal variation for land use in the Yihe River Basin[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(5): 975. |

| [11] |

杨爱民, 朱磊, 陈署晃, 等. 1975—2015年玛纳斯河流域土地利用变化的地学信息图谱分析[J]. 应用生态学报, 2019, 30(11): 3863. YANG Aimin, ZHU Lei, CHEN Shuhuang, et al. Geo-informatic spectrum analysis of land use change in the Manas River Basin, China during 1975-2015[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2019, 30(11): 3863. |

| [12] |

吴未, 范诗薇, 许丽萍, 等. 无锡市景观指数的粒度效应研究[J]. 自然资源学报, 2016, 31(3): 413. WU Wei, FAN Shiwei, XU Liping, et al. Grain size effect of landscape metrics in Wuxi city[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(3): 413. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20