-

项目名称

- 国家自然科学基金“基于生态系统服务的绿洲生态安全预警及调控研究”(41661100), “天山托木尔峰自然保护区生态系统水源涵养功能研究”(41461107)

-

第一作者简介

- 阿曼妮萨·库尔班(1998—),女,硕士研究生。主要研究方向:干旱区绿洲环境演变。E-mail: Amannisa024@163.com

-

通信作者简介

- 满苏尔·沙比提(1963—),男,教授。主要研究方向:干旱区绿洲资源,环境与可持续发展。E-mail: mansursa@163.com

-

文章历史

-

收稿日期:2021-04-13

修回日期:2022-04-22

土地利用/覆被变化一直是国内外土地生态环境和生态安全评价研究的重点,耕地作为所有农业活动的基础,是土地利用研究的主要内容之一[1]。耕地是区域农业发展的基本保障,是粮食与经济性农作物生产的宝贵资源,因此耕地面积的变化直接影响区域的农作物生产和农业经济的增长。耕地资源在干旱区绿洲区域不仅是农作物播种对象也是人民赖以生存的生活环境,利用耕地可以发展区域农业来保证居民的基本收入[2]。随着我国人口不断增长、干旱区绿洲农业的不断多样化与现代化的推进,对土地的开发和利用强度愈发剧烈,耕地面积开始不断扩大,解决了大量粮食等农作物生产问题的同时对当地的土地安全、土壤质量和生态环境带来了不少的环境问题,并且耕地资源不仅具有生态景观功能和承载功能,还保障国民的粮食安全,为此对耕地资源的保护和合理开发利用是生态、经济与政治等多方面的要求[3]。塔里木河流域是我国最大的内流河流域,目前塔里木河流域的主要河流以阿克苏河、叶尔羌河、和田河、开都河—孔雀河等源流为主,其中向塔里木河干流常年输水、补给的水量最多的河流只有阿克苏河,即占4条河流总补水量的70%以上,对塔里木河干流的形成、发展和演变过程以及流域生态发展起着决定性作用[4-5]。从2000年开始塔里木河实施生态输水,如今已取得显著效果,但流域内的局部区域生态退化、土地沙漠化愈来愈严重,研究区气候干旱、生态环境脆弱,近几十年来阿克苏河流域绿洲耕地面积的扩大,导致其向塔里木河干流的输水量逐年减少,从而带来土壤侵蚀、水域减少、土地质量下降等一系列生态安全问题,直接影响维护塔里木河流域整体生态安全、生态服务功能以及生态环境敏感性。为此,国内诸多学者做过关于阿克苏河流域耕地变化[6-8]和耕地与河流水文效应[9]的相关研究,但对最近20年以来的耕地面积变化、耕地集中化与破碎化等研究较少。笔者以阿克苏河流域作为研究区,以2000、2005、2010、2015和2018年5个时期的土地利用数据为基础,重点分析研究区2000—2018年间耕地面积变化特征以及演变规律,研究结果和分析结论对于阿克苏河流域耕地健康评价、耕地敏感性评价和流域内部稳定性具有重大意义。此外,借助空间基尼系数,探讨研究区耕地破碎化程度,对区域的合理开发利用耕地资源、农业和农业经济的可持续发展以及社会、经济、生态协调发展有重大科学依据和意义。

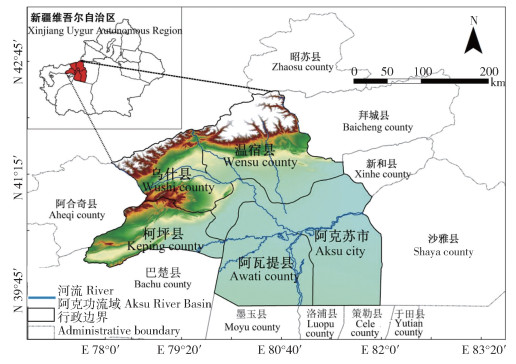

1 研究区概况阿克苏河流域位于塔里木河上游平原地区,地理位置为E 75°35′~80°59′、N 40°17′~42°27′[10]。流域面积5.0万km2,其中境内面积3.1万km2,境外面积1.9万km2[11]。研究区包括阿克苏市、温宿县、乌什县、柯坪县和阿瓦提县(图 1)水系丰富,主要水系有阿克苏河、塔里木河、木扎尔特河、渭干河、库车河等,是南疆地区水资源最丰富的区域[12]。研究区自然环境独特,属于典型大陆性温带干旱气候,降水量少、蒸发量大,径流主要来源于山区的冰川融水和大气降水,地表水资源量为78.60亿m3,其中国外来水量为47.80亿m3,国内来水量为24.95亿m3;流域天然陆地蒸发量为93.70亿m3,干旱指数为11.2。阿克苏河流域是塔里木河流域的一个重要组成部分,也是我国重要的粮食和棉花生产基地,主要以种植小麦(Triticam aestivyn)、玉米(Zea mays)、棉花(Gossypium spp.)为主[13]。近40年以来,研究区粮食单产量从1978年的19万t增加到2018年的79万t,棉花单产量从1978年的2 700 t增加到2018年的40万t;耕地面积从1978年的1 551.6 km2增加到8 541.9 km2。

|

图 1 研究区示意图 Fig. 1 Schematic diagram of the study area |

本研究用2000—2018年土地利用数据和相关社会经济数据对阿克苏河流域的耕地时空变化特征及其破碎化程度进行统计与分析。其中土地利用数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn);社会经济数据来源于《新疆统计年鉴》和《阿克苏辉煌50年1949—1999》。研究中阿克苏河流域2000、2005、2010、2015和2018年共5期土地利用数据作为基础,根据相关研究和参考文献中的土地分类方法将研究区土地利用类型分为耕地、林地、建设用地、草地、水域和未利用地6种类型[14]。

2.2 研究方法 2.2.1 单一土地利用动态度在耕地面积变化分析中,重点探讨2000、2005、2010、2015和2018年5期土地利用图中的耕地变化进行统计和分析。耕地利用变化特征可以通过耕地变化动态度描述,计算式如下:

| $ R = \frac{{{U_{\rm{b}}} - {U_{\rm{a}}}}}{{{U_{\rm{a}}}}} \times \frac{1}{t} \times 100\%。$ | (1) |

式中:Ua和Ub分别为研究区耕地初期和末期面积,km2;t为研究时间长度,a;R为研究区耕地面积在t时间段内的相对年变化率[15]。

2.2.2 耕地利用转移矩阵通过运用耕地利用转移矩阵可以正确反映研究区耕地在研究初、末期跟其他土地利用类型面积之间的相互转化过程以及动态特征[16]。采用ArcGIS10.5软件的叠加分析功能,首先将后期土地利用图和前期土地利用图进行融合,然后进行叠加,得到研究区在不同时期土地利用空间转移矩阵。转移矩阵是根据土地利用分类结果来制作的,研究分类精度和误差值在合理范围之内,总体精度为97%,误差均<1。笔者通过运用马尔可夫转移矩阵计算式得到耕地在2000—2018年间的变化矩阵,其通用公式为:

| $ {S_{ij}} = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} {{S_{11}}}&{{S_{12}}}& \cdots &{{S_{1n}}}\\ {{S_{21}}}&{{S_{22}}}& \cdots &{{S_{2n}}}\\ \vdots & \vdots &{}& \vdots \\ {{S_{n1}}}&{{S_{n2}}}&{}&{{S_{nn}}} \end{array}} \right]。$ | (2) |

式中:S为面积,km2;n为转移前后的土地利用类型数;i、j分别为转移前与转移后的土地利用类型;Sij为转移前的i地类转移后的j地类的面积,km2。

2.2.3 空间基尼系数空间基尼系数[17]可以用于反映耕地分布的空间集聚化程度或者破碎化程度,其计算式如下:

| $ {G_j} = \sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{P_{ij}} - {X_i}} \right)}^2}}。$ | (3) |

式中:Pij为第i个区域j地类面积占全区域同一地类的比例;Xi为第i个地区总面积占全区域总面积的比例;Gj为第j种地类空间基尼系数,Gj的值在0和1之间,对于耕地而言,Gj的值越接近0,耕地破碎化程度越严重;Gj的值越接近1,耕地的集聚化程度越高。

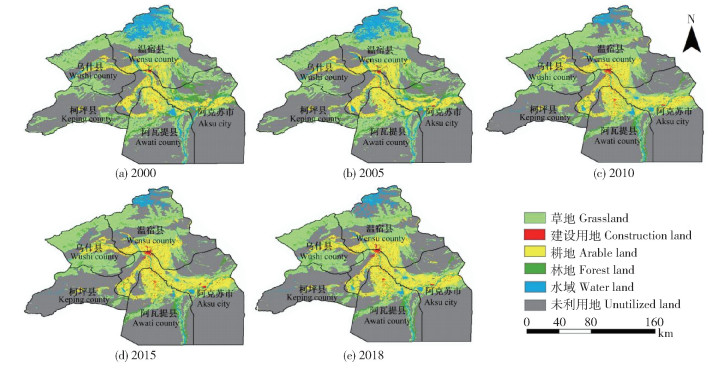

3 结果与分析 3.1 土地利用结构变化从研究区土地利用的变化可以看出不同土地利用类型总量的变化,通过分析土地利用类型总量的变化可以了解土地利用结构的变化。利用阿克苏河流域2000、2005、2010,2015和2018年的土地利用数据,对阿克苏河流域土地利用结构进行分类,分类结果如图 2所示。

|

图 2 阿克苏河流域2000—2018年土地利用图 Fig. 2 Land use map in the Aksu River Basin from 2000 to 2018 |

从图 2、表 1、表 2和图 3中可以看出,2000—2018年阿克苏河流域的土地利用类型主要以草地和未利用地为主,二者面积之和占总土地利用面积的80.0%以上;而城乡、工矿、居民用地所占面积最小,即 < 1%;草地、林地、水域面积呈减少趋势,建设用地(城乡、工矿、居民用地)、耕地、未利用地呈增加趋势。2000—2018年间研究区土地利用/覆被类型发生了不同程度的变化,其中耕地变化面积最大,从2000年的5 553.4 km2增加到2018年的8 541.9 km2,增加量为2 988.5 km2,所占比例从8.7%增加到13.4%,说明研究区在近19年的农田开垦力度不断增加;建设用地面积变化幅度较小,从2000年的249.4 km2增加到2018年的462.4 km2,增加量为213.0 km2,所占比例增加0.3%。草地面积一直呈减少趋势,从2000年的1万6 498.8 km2减少到2018年的1万3 768.8 km2,减少量为2 730.0 km2,所占比例从2000年的25.8%减少到2018年的21.5%;林地面积亦呈减少趋势,从2000年的2 062.0 km2减少到2010年的1 405.8 km2,2018年减少到1 393.3 km2,2000—2018年所占比例减少1.0%,从2010年开始减少速度缓慢。近19年以来研究区除了草地之外,水域面积减少量最大,从2000年的3 488.3 km2减少到2018年的1 766.4 km2,减少量为1 721.9 km2;其最终2005—2010年间变化幅度比较大,所占比例从2005年的5.4%减少到2010年的2.5%,又减少到2015年的2.4%;到2018年水域面积增加到1 766.4 km2,比2015年的增加263.7 km2,这与研究区天然水资源变化、农工业与生活用水量变化相关。研究期间,阿克苏河流域未利用地面积所占的比例最大,即均在50.0%以上;未利用地面积从2000年的3万6 052.2 km2减少到2005年的3万5 645.5 km2,所占比例也减少0.6%,再到2018年又增加到3万7 971.3 km2,所占比例亦增加到59.4%,2000—2018年增加1 919.1 km2,在研究区总面积中所占比例增加3.0%。从整体来看,2000—2018年间阿克苏河流域草地、林地和水域面积不断减少,耕地、建设用地和未利用地呈增加趋势,这与研究区人口增长、盲目扩大耕地面积、无节制用水等因素有关。

| 表 1 阿克苏河流域2000—2018年土地利用结构及其面积变化 Tab. 1 Change of land use structure and its area in Aksu River Basin from 2000 to 2018 |

| 表 2 阿克苏河流域2000—2018年土地利用结构及其面积比例变化 Tab. 2 Changes of land use structure and its area ratio in Aksu River Basin from 2000 to 2018 |

|

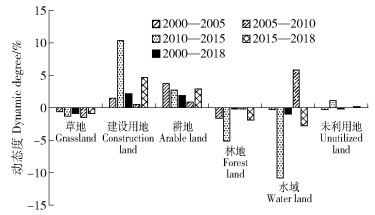

图 3 阿克苏河流域土地利用类型面积动态度 Fig. 3 Dynamic degree of land use type area in the Aksu River Basin |

利用土地利用动态度可以对阿克苏河流域各种土地利用类型的变化速度和增减情况进行分析和比较。如图 3所示,耕地和建设用地土地利用动态度为正值,说明19年来研究区耕地和建设用地呈净增加趋势,以2.99%和4.75%的年变化率增加;草地和林地的土地利用动态度为负值,说明研究期间呈净减少趋势,分别以0.92%和1.80%的年变化率减少。水域土地利用动态度在2000—2015年间为负值,说明在此期间水域面积在减少;2015—2018年为正值,说明从2015年开始水域面积开始增加。近19年来,未利用地变化幅度不大,以0.3%的年变化率增加。2000—2005和2010—2015年间为负值,说明在此期间呈减少趋势,2005—2010年和2015—2018年间为正值,呈增加趋势。

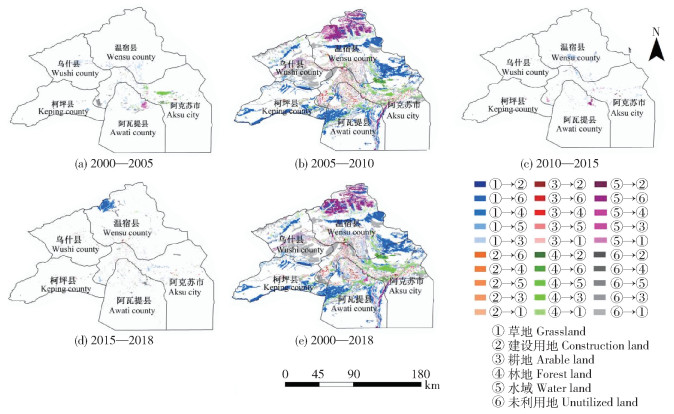

3.2 耕地利用转移特征耕地利用转移矩阵能够比较详细地反映研究区耕地与其他土地利用类型之间的转化特点和方向。本研究通过采用ArcGIS10.5软件的叠加分析功能,获取研究区不同时期空间转移矩阵(图 4),利用马尔可夫计算公式分别计算出2000—2005、2005—2010、2010—2015、2015—2018和2000—2018年阿克苏河流域土地利用变化转移矩阵,笔者对其中的耕地利用变化进行探讨与分析,研究阿克苏河流域耕地面积时空变化特征,如表 3和表 4所示。

|

图 4 阿克苏河流域2000—2018年土地利用变化 Fig. 4 Land use change in the Aksu River Basin from 2000 to 2018 |

| 表 3 研究区2000—2018年耕地转入矩阵 Tab. 3 Arable land transferred-into matrix from 2000 to 2018 in the study area |

| 表 4 研究区2000—2018年耕地转出矩阵 Tab. 4 Arable land transferred-from the matrix from 2000 to 2018 in the study area |

从2000—2018年阿克苏河流域土地利用变化图和耕地利用转移矩阵(图 4、表 3和表 4)可以看出,2000—2005年研究区总耕地转移面积为1 134.35 km2,新增耕地面积为1 101.39 km2,减少耕地面积为32.96 km2,耕地转换以转入为主。研究区耕地转入面积中,新增耕地面积主要以草地、林地、未利用地转变为耕地为主,其中草地转变为耕地的面积最大,为622.64 km2;建设用地和水域转入到耕地的面积较少,即建设用地转变为耕地的面积最小,为2.72 km2。在耕地转出其他土地利用类型的面积中,主要以转变为建设用地和草地为主,转变量分别为15.19和10.92 km2,耕地对水域、未利用地、林地面积的转出量不明显,分别为3.31、2.58和0.96 km2。

3.2.2 2005—2010年耕地利用转移特征在2005—2010年间,研究区耕地转移面积为3 018.04 km2,比2000—2005年扩张880.29 km2,新增耕地面积为1 981.68 km2,减少耕地面积为1 036.6 km2,耕地转换以转入为主。新增耕地面积中草地、林地和未利用地的转入量比较多,分别为865.72、364.06和501.04 km2,比上一阶段的依次扩大243.08、176.71和232.42 km2,建设用地和水域转变为耕地的面积分别为143.75和107.11 km2,比上一阶段分别扩大141.03和87.05 km2。在耕地转变为其他土地利用类型面积中,转变为草地和林地的面积较多,分别为337.54和325.67 km2,比上一阶段分别扩大326.62和324.71 km2;转变为建设用地、水域和未利用地的面积亦增加,分别为255.51、26.88 km2和90.76 km2。在这一阶段,草地、林地退化严重,耕地面积增加,草地和林地转变为农田,片面性的推广单一的粮食生产模式,严重破坏研究区生态环境。

3.2.3 2010—2015年耕地利用转移特征研究区在2010—2015年间,耕地转移面积为852.23 km2,比上一阶段的转变量减少2 165.81 km2,新增耕地面积为797.97 km2,减少面积为54.26 km2,耕地利用转型以转入为主。草地、林地、建设用地、水域和未利用地转变为耕地的面积依次为677.37、7.23、7.10、9.53和96.74 km2,比2005—2010年的增加量分别减少188.35、356.83、136.65、25.91和404.30 km2。耕地面积转变为草地、林地、建设用地、水域和未利用地面积分别为15.17、4.07、30.99、0.97和3.06 km2,比上阶段的转变量分别减少322.37、321.60、224.52、25.90和87.70 km2。说明阿克苏河流域在2005—2010年间土地利用类型变化速度逐渐缓慢,各种土地利用类型之间的转化比较稳定化,开始有效控制盲目开垦农田和生态环境的破坏。

3.2.4 2015—2018年耕地利用转移特征在2015—2018年间,研究区耕地转移以转入为主,转移面积为765.36 km2,比2010—2015年减少了299.50 km2;新增耕地面积为498.47 km2,转出为其他土地利用类型的面积为266.89 km2。草地和水域转变为耕地的面积呈减少趋势,即比2010—2015年分别减少345.84和3.63 km2;林地、建设用地和未利用地转变为耕地的面积呈增加趋势,分别增加10.58、32.06和7.25 km2。其他土地利用面积转变为耕地的面积均呈增加趋势,2015—2018年耕地转变为草地、建设用地、林地、水域和专利用地的面积为172.69、34.72、14.54、6.79和38.15 km2。可知,近3年内研究区草地面积恢复加快,耕地面积增加速度缓慢,林地、草地和水域保护得到有效保障。

3.2.5 2000—2018年耕地利用转移特征2000—2018年耕地转移以转入为主,转移面积为4 666.38 km2,其中耕地转入面积为3 827.55 km2,耕地转出面积为838.83 km2;耕地转入主要以草地、未利用地、林地为主,其转入面积分别为1 819.14、1 055.09和654.78 km2。耕地转出主要以转变为林地、建设用地和草地为主,转出量依次为291.46、271.51和188.80 km2。研究期间,耕地转变为建设用地的面积为271.51 km2,建设用地转变为耕地面积为140.07 km2,阿克苏河流域在调整土地利用过程中以保护农业产品质量安全为目标,兼顾保护农作物生长和土壤生态的需要,筛选出符合耕地标准的、不符合建设用地标准的土地转变为耕地。随着研究区人口的不断增长直接导致对耕地需求量的增加,强烈的人类活动使研究区土地利用程度增加,从而推进耕地与各土地利用类型之间的相互转移。总之,2000—2018年阿克苏河流域耕地利用转移特征明显,主要表现在耕地与草地、林地、建设用地之间的转移,耕地转变为草地、林地、建设用地,草地、林地、水域和未利用地转变为耕地。

3.3 耕地破碎特征通过计算阿克苏河流域1市4县2000、2005、2010、2015和2018年耕地空间基尼系数可知,研究区各时期耕地空间基尼系数都 < 0.04,说明耕地集中化水平整体偏低。具体地说,阿克苏河流域耕地空间基尼系数从2000年的0.034 3增加至2010年的0.038 4,然后下降至2015年的0.033 7,再上升至2018年的0.036 5,2015年耕地空间基尼系数最低,耕地破碎化程度加剧。2000—2010年阿克苏河流域耕地面积大量增加,即草地、林地、水域和未利用地等其他土地利用类型转变为耕地的面积大幅度扩大,因此研究区耕地空间基尼系数亦呈增加趋势,耕地的局计划程度渝高;相比之下2010—2015年间,研究区耕地转入面积减少、草地、林地面积不断扩大,耕地空间基尼系数亦呈减少趋势,在此期间当地政府比较重视耕地利用、耕地安全性等问题,并实行保护草地、林地等政策,对研究区耕地合理开发利用和保护自然环境具有一定成效。2015—2018年研究区耕地空间基尼系数再次增加,这是因为研究区在完成耕地保护目标的基础上也在推进第二、第三产业的发展并实施退耕还林的生态环境保护工程。此外,研究区人口数量多,除了耕地以外其他土地利用类型面积占总土地利用面积的比例从2000年的91.3%减少到2018年的86.6%,但仍然存在多种土地利用类型相互转化,致耕地集中化程度略微增加,破碎化程度依然很高。

4 讨论为了对阿克苏河流域最近19年以来的耕地面积时空变化特征和耕地破碎化程度进行研究,笔者从研究区耕地面积动态以及耕地与建设用地、草地、林地、水域和未利用地之间的相互转化情况来分析耕地时空变化特征,并且协助基尼系数来分析阿克苏河流域耕地破碎化特征。从研究结果来看,阿克苏河流域耕地面积总体上呈增加趋势,与其他地类之间的转移特征明显——以转入为主,转入面积为3 827.55 km2,主要以草地、未利用地与林地转变为耕地为主,其转入面积分别为1 819.14、1 055.09和654.78 km2。此外,通过借用空间基尼系数来探讨研究区耕地破碎化程度,发现阿克苏河流域耕地破碎化程度在2010年最大。除了随着人口的增长耕地利用强度的增加以外,国家政策、经济发展和文化水平等因素对耕地面积变化以及空间分布有一定的影响。为此,本文章存在一定不足之处,比如数据和研究方法的选取可以更详细、更直观,并且可以通过农户调查、统计等方法获取更精确、多面的数据来进行监测与模拟,最终探讨阿克苏河流域耕地利用特征,为研究区耕地健康评价和推进农业经济、生态环境协调发展等研究提供重要依据。

5 结论1) 近19年以来,阿克苏河流域耕地面积呈显著的增加趋势。2000年的耕地面积为5 553.4 km2,所占面积为8.7%,增加至2018年的8 541.9 km2,所占面积为13.4%,以2.99%的年变化率增加。

2) 研究区耕地面积转移特征明显。在过去19年里,阿克苏河流域耕地面积以转入为主,转移面积为4 666.38 km2,其中耕地转入面积为3 827.55 km2,耕地转出面积为838.83 km2;草地、林地和未利用转变为耕地的面积较大,占总转入面积的92.2%;耕地转出出面积中,转变为草地、林地和建设用地的面积较大,占总转出面积的89.6%。

3) 在2000—2018年间,研究区耕地空间基尼系数呈增加趋势。具体地说,阿克苏河流域耕地空间基尼系数从2000年的0.034 3增加至2010年的0.038 4,说明随着耕地面积的增加耕地聚集化程度提高;而到2015年,耕地空间基尼系数为0.033 7,破碎化程度加剧,至最后3年逐渐增大。

| [1] |

王涛, 张超. 1998—2014年阿克苏河流域耕地景观时空变化研究[J]. 西南林业大学学报(自然科学), 2017, 37(2): 171. WANG Tao, ZHANG Chao. Spatial-temporal change of arable land landscape in Aksu River Basin from 1998 to 2014[J]. Journal of Southwest Forestry University (Natural Science), 2017, 37(2): 171. |

| [2] |

姚远, 李效顺, 曲福田, 等. 中国经济增长与耕地资源变化计量分析[J]. 农业工程学报, 2012, 28(14): 209. YAO Yuan, LI Xiaoshun, QU Futian, et al. Econometric analysis of China's economic growth and arable land resource change[J]. Transactions of the CSAE, 2012, 28(14): 209. |

| [3] |

张勇, 刘时银, 王建, 等. 新疆阿克苏地区耕地变化分析及驱动因子研究[J]. 干旱区地理, 2004, 27(2): 228. ZHANG Yong, LIU Shiyin, WANG Jian, et al. Analysis of arable land change and its driving factors in Aksu region of Xinjiang[J]. Arid Land Geography, 2004, 27(2): 228. |

| [4] |

宋乃平, 张凤荣, 王磊, 等. 我国土地利用/覆被研究的热点与应用发展问题[J]. 地球信息科学, 2008, 10(1): 60. SONG Naiping, ZHANG Fengrong, WANG Lei, et al. Land use/cover research hotspots and application development issues in China[J]. Geo-information Science, 2008, 10(1): 60. |

| [5] |

邱敏, 曹银贵, 宋蕾, 等. 1999—2018年国家自然科学基金耕地利用管理项目资助情况分析[J]. 中国农学通报, 2020, 36(20): 143. QIU Min, CAO Yingui, SONG Lei, et al. Funding for arable land use management projects funded by National Natural Science Foundation of China from 1999 to 2018[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2020, 36(20): 143. |

| [6] |

白元, 徐海量, 刘新华, 等. 塔里木河干流耕地动态变化及其景观格局[J]. 土壤学报, 2013, 50(3): 492. BAI Yuan, XU Hailiang, LIU Xinhua, et al. Dynamics and landscape pattern of arable land in the mainstream of Tarim River[J]. Acta Pedologica Sinica, 2013, 50(3): 492. |

| [7] |

曹银贵, 姚林君, 陶金, 等. 基于GIS与BP神经网络的中国耕地变化与模拟研究[J]. 干旱区地理, 2008, 31(5): 765. CAO Yingui, YAO Linjun, TAO Jin, et al. Study on arable land change and simulation in China based on GIS and BP neural network[J]. Arid Land Geography, 2008, 31(5): 765. |

| [8] |

宋开山, 刘殿伟, 王宗明, 等. 三江平原过去50年耕地动态变化及其驱动力分析[J]. 水土保持学报, 2008, 22(4): 75. SONG Kaishan, LIU Dianwei, WANG Zongming, et al. Analysis on dynamic change and driving force of arable land in Sanjiang Plain in the past 50 years[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2008, 22(4): 75. |

| [9] |

李秀彬. 全球环境变化研究的核心领域: 土地利用/土地覆被变化的国际研究动向[J]. 地理学报, 1996, 51(6): 553. LI Xiubin. Land use and land cover change: A case study in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1996, 51(6): 553. |

| [10] |

聂艳, 马泽玥, 周逍峰, 等. 阿克苏河流域土壤湿度反演与监测研究[J]. 生态学报, 2019, 39(14): 5138. NIE Yan, MA Zeyue, ZHOU Xiaofeng, et al. Soil moisture inversion and monitoring in the Aksu River Basin[J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(14): 5138. |

| [11] |

张飞, 塔西甫拉提特依拜, 丁建丽, 等. 阿克苏河-塔里木河水系水质污染状况及其可持续发展策略研究[J]. 水资源与水工程学报, 2013, 24(2): 30. ZHANG Fei, Tashpolat TEIBAI, DING Jianli, et al. Research on water quality pollution and sustainable development strategy of Aksu-Tarim River system[J]. Journal of Water Resources and Water Engineering, 2013, 24(2): 30. |

| [12] |

周德成, 罗格平, 尹昌应, 等. 近50 a阿克苏河流域土地利用/覆被变化过程[J]. 冰川冻土, 2010, 32(2): 275. ZHOU Decheng, LUO Geping, YIN Changying, et al. Processes of land use/cover change in Aksu River Basin in recent 50 years[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2010, 32(2): 275. |

| [13] |

赵育恒. 中国耕地利用时空变化及其对粮食生产能力的影响[D]. 杭州: 浙江大学, 2020: 47. ZHAO Yuheng. Spatial-temporal changes of cultivated land use and its impact on grain productivity in China[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2020: 47. |

| [14] |

麦丽开艾麦提, 满苏尔沙比提, 张雪琪. 近35 a叶尔羌河中下游流域土地利用/覆被时空动态演变特征[J]. 生态与农村环境学报, 2019, 35(9): 1118. Mailikai AIMAITI, Mansur SHABITI, ZHANG Xueqi. Spatial and temporal dynamics of land use and land cover in the middle and lower reach of the Yerqiang River Basin[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2019, 35(9): 1118. |

| [15] |

胡莹洁, 孔祥斌, 张宝东. 30年来北京市土地利用时空变化特征[J]. 中国农业大学学报, 2018, 23(11): 1. HU Yingjie, KONG Xiangbin, ZHANG Baodong. Spatial and temporal change characteristics of land use in Beijing in the past 30 years[J]. Journal of China Agricultural University, 2018, 23(11): 1. |

| [16] |

孙琳, 唐国平, 窦乙峰, 等. 东江流域2001—2013年土地利用/覆被类型变化的时空特征及成因[J]. 水土保持通报, 2018, 38(3): 293. SUN Lin, TANG Guoping, DOU Yifeng, et al. Spatio-temporal characteristics and causes of land use/cover change in the Dongjiang River Basin from 2001 to 2013[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2018, 38(3): 293. |

| [17] |

苏锐清, 曹银贵, 王文旭, 等. 京津冀潮白河区域2001—2017年耕地利用变化时空特征分析[J]. 农业资源与环境学报, 2020, 37(4): 574. SU Ruiqing, CAO Yingui, WANG Wenxu, et al. Spatio-temporal characteristics of arable land use change in Chaobai River region of Beijing, Tianjin and Hebei province from 2001 to 2017[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2020, 37(4): 574. |

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20