-

项目名称

- 中国水利水电科学研究院五大人才“国际复合型人才项目”;江西省技术创新引导类计划“农事活动影响下红壤坡地水土流失防控关键技术与应用”(国家科技奖后备项目培育计划)(20212AEI91011);水利部水土保持业务项目“全球土壤侵蚀与江河泥沙数据收集与发布”(1261523410001)

-

第一作者简介

- 周瑞鹏(1996—),男,硕士研究生。主要研究方向:土壤侵蚀与水土保持。E-mail:zhourpiwhr@163.com

-

通信作者简介

- 屈丽琴(1980—),女,博士,高级工程师。主要研究方向:土壤侵蚀与水土保持。E-mail:liqin.qu@iwhr.com

-

文章历史

-

收稿日期:2021-12-07

修回日期:2022-03-17

土壤侵蚀是导致人类赖以生存且日趋紧缺的土地资源退化和损失的主要原因[1],截至2012年,全球6.1%的地表土壤侵蚀严重,侵蚀模数超过全球允许土壤流失量10 t/(hm2 ·a),其中2012年全球全年水蚀土壤流失量约为359亿t[2]。土壤侵蚀造成水土资源流失的同时加剧了洪水灾害和水体污染。20世纪初以来,土壤侵蚀的测量一直是科学研究和政府项目的主要目标[3]。全球、区域和国家尺度的土壤侵蚀调查评估是政界、学界和社会各界共同关注的科学问题和社会需求。

20世纪70年代末,在联合国环境署(United Nations Environment Programme, UNEP)资助下,国际土壤信息中心(International Soil Reference and Information Centre, ISRIC)组织来自世界范围内250多位土壤科学家开展全球土地退化(Global Assessment of Soil Degradation, GLASOD)评估研究,编制全球土地退化图,并提出全球土壤侵蚀面积为1 642万km2[4];此项目后续还开展了一系列相关工作,例如地中海荒漠化和土地利用研究(Mediterranean Desertification and Land Use, MEDALUS)和全球变化和陆地生态系统研究(Global Change and Terrestrial Ecosystems, GCTE)[5-6],成立了欧洲科技合作组织(European Cooperation in Scientific and Technology, COST)土壤侵蚀组等,并出版了全球土壤侵蚀敏感性图。

区域和国家层面,美国是世界最早研究土壤侵蚀并实施相应水土保持措施的国家,其土壤保持工作可以追溯到19世纪末[7]。1977年开始,美国土壤侵蚀的数据通过美国国家资源调查(National Resources Inventory,NRI)发布,建立1个长时间序列的数据库以支持科学研究和政府政策制定[8]。土壤侵蚀观测、水土保持措施的实施和相关研究数据的发布已经非常成熟。

澳大利亚于1997—2001年组织国家土地与水资源调查(The National Land and Water Resources Audit),土壤侵蚀调查属于农业生产力与可持续能力专题[9]。相关学者以RUSLE为基础,利用覆盖全澳的较粗分辨率或较小比例尺数据,完成澳洲大陆片蚀、细沟侵蚀的定量评价[10-11],同期也开发澳大利亚风蚀定量评价工具AUStrainlian Land Erodibity Model[12]。瑞士的学者以RUSLE模型为基础,进行全国尺度100 m空间分辨率和月度时间分辨率的草地水蚀风险评估[13]。

欧盟近年来基于降雨侵蚀力[14]、土壤可蚀性因子[15]、坡度坡长因子[16]、植被覆盖因子[17]和水土保持措施因子[18]的系统性研究成果,进行全欧土壤侵蚀评价和侵蚀强度特征的分析[3, 15]。

中国是世界上土壤侵蚀最严重的国家之一[19],水土保持监测工作始于20世纪30年代,早期陆续在福建长汀和黄河中游的天水、西峰、绥德等地开展水土流失定位观测。1949年起,先后开展4次全国范围的水土流失调查/普查,基本形成一套符合中国国情的普查技术方法。第1次是在20世纪50年代,利用人工逐级汇总,开展全国范围的水力侵蚀普查。第2次(1985年)和第3次(1999年)都是利用遥感技术结合地面监测开展,结果分别于1991和2001年公布。第2次和第3次调查查清我国水土流失主要类型及分布,对全国乃至不同地区水土流失状况有了更为全面、准确的把握[20-21]。第4次一般认为是2011年开展的第1次全国水利普查,水土保持情况作为第1次全国水利普查的重要内容,首次运用野外调查与定量评估相结合的方法,普查结果于2013年公布[21]。近年来,全国水土保持动态监测取得跨越式发展,2018年、2019年和2020年水土流失动态监测结果陆续发布,内容包括风蚀和水蚀面积和强度情况等[22-24]。

综上所述,中国和美国的水土流失观测体系建设经验相对丰富,澳大利亚、欧洲先后进行土壤侵蚀评价的探索,但成果多为一次性评估,没有政府主导的体系设计。目前而言,美国建立的基于抽样方法的土壤侵蚀普查方法体系相对较为完备,系统稳定性和数据一致性较好,形成跨度超过60 a的数据序列。笔者主要介绍美国土壤侵蚀调查发布系统的发展历程、系统设计、主要技术要点和发布体系,并依据NRI最新成果,分析美国水土流失的总体状况和近35 a的演变特征。本研究的相关结果可以为区域和国家尺度土壤侵蚀调查体系建立提供参考与借鉴。此外,美国近35 a的土壤侵蚀演变规律可以为土壤侵蚀科学研究和制订可持续的水土保持发展规划提供参考。

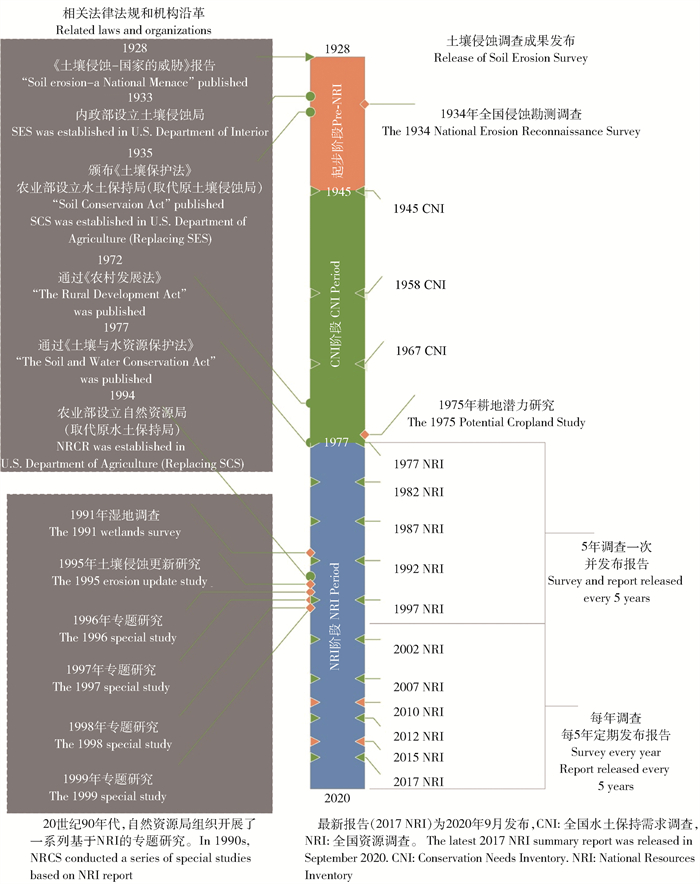

1 美国土壤侵蚀观测的发展历史美国土壤侵蚀调查的发展历程和相关法律颁布和机构沿革见图 1。20世纪20年代后期,休·哈蒙德·本内特(Hugh Hammond Bennett)和美国其他学者就水土流失对美国农业的威胁作广泛的论述。由Bennett和W.R. Chapline撰写并于1928年由美国农业部出版的《土壤侵蚀- 国家的威胁》的报告,确立在全美进行土壤侵蚀研究的基本原理,促使美国建立8个土壤侵蚀试验站[25]。随后美国西部发生20世纪十大自然灾害之一的黑风暴(Dust Bowl)事件,该事件对美国乃至全球的影响深远[26],最终促使美国内政部于1933年成立土壤侵蚀局(Soil Erosion Service,SES)并于1934年组织实施全国侵蚀勘测调查(National Erosion Reconnaissance Survey)。调查结束6个月后,1935年美国总统罗斯福以调查结果为依据,签署1935年的《土壤保护法》,并依据该法在农业部设立水土保持局(Soil Conservation Service, SCS;1994年改为自然资源局,Natural Resources Conservation Services, NRCS)取代原来的土壤侵蚀局。

|

图 1 美国土壤侵蚀调查发展历程 Fig. 1 History of soil erosion survey in the United States |

为支持水土保持计划制定并确定保护重点,农业部于1945年首次实施美国国家水土保持需求调查(1945 Conservation Needs Inventory, CNI)即1945 CNI。此后,又分别开展2次调查,分别为1958年和1967年CNI。其中,1958年CNI首次采用抽样调查的方法,确立定量调查的基本框架,并一直沿用至今。

根据1972年通过的《农村发展法》,农业部制定每隔5~10 a进行一次的土地清查和监测计划。1977年,水土保持局依据土壤与水资源保护法,组织实施美国国家资源调查NRI,随后每5 a开展1次调查并发布相应的NRI报告。2000年以后,NRI每年实施调查,为节省成本,每年固定调查总样点的1/2左右,共计4 200个基本采样单元(primary sampling unit, PSU),每个PSU一般包含2~3个样点并抽样轮查剩余的部分样点(3 100个PSU左右)。尽管2000年以后每年实施调查,但对外公布的总结报告还按5年间隔发布。截至目前,最新NRI报告为2020年9月发布的2017年NRI总结报告。此外,为了探索数据发布频次增加的可行性,2010和2015年各发布1次NRI总结报告。

纵观美国国家层面土壤侵蚀的调查管理可以大致分为3个阶段,1928—1945年为起步阶段、1945—1977年为CNI阶段和1977—至今为NRI阶段,其中,NRI阶段又可根据调查频率不同,以2000年为分界点划分为2个阶段。此外,20世纪90年代,自然资源局基于NRI调查,开展一系列的专题研究,包括1991的湿地调查、1995年的土壤侵蚀更新研究和1996—1999年连续4年开展的专题研究[25]。

2 美国土壤侵蚀定量发布系统和方法 2.1 CNI的系统调查(1945—1977年)1945—1977年,美国土壤侵蚀定量调查通过水土保持需求清单(CNI)开展和发布,数据类型包括土地利用类型、各种土地利用类型的面积、土地潜力和(评估)水土保护措施需求,没有土壤侵蚀数据。

从1935—1970年,共发布3次CNI结果[25]。1945年首次发布的CNI结果,没有进行实地的取样实验,数据从相关机构已有数据积累中收集整理得到。1958年,多个机构合作,第1次采用抽样方法获取数据。1967年,基于1958年采用的抽样方法,为之前评估结果的更新(表 1)。

| 表 1 前NRI时代(含起步阶段和CNI阶段)美国土壤侵蚀调查概要 Tab. 1 Synopsis of soil erosion surveys in the United States in the pre-NRI era (including initial and CNI stages) |

1958年和1967年的CNI确立美国土壤侵蚀观测体系的基本框架,相关的抽样体系在不断完善中一直沿用至今。这一基本框架的确立,保证了整个数据体系的一致性和可扩展性。

2.2 NRI系统调查(1977年至今)NRI调查由美国农业部自然资源保护局NRCS (National Resources Conservation Services)与爱荷华州立大学统计实验室合作实施[8]。NRI的主要目的是获取国家自然资源的变化情况,主要收集与农业生产和生态环境有关的土地利用类型、土壤特征、土壤侵蚀和湿地等数据,其中土壤侵蚀调查为一部分内容,也是其中最常被使用的数据。NRI是基于抽样统计的调查,土壤侵蚀通过模型估算水蚀和风蚀,其中水蚀仅考虑面蚀和细沟侵蚀的作用。

2.2.1 调查范围美国国家资源调查NRI调查涉及美国全境(阿拉斯加后期被纳入调查,但数据单独发布)。土壤侵蚀调查仅涉及美国非联邦土地的3种土地利用类型,分别为农田(cropland)、人工草地(pastureland)和CRP土地。这里人工草地并非人工种植的草地,而是因放牧经营活动设计人工干预和养护的草地。CRP土地指美国土地休耕保护计划(Conservation Reserve Program,CRP)涉及的土地,该计划于1986年由美国政府制定实施,即引导农场主把一部分耕地退出生产用于土壤保护,该计划可以认为是美国的退耕还林计划,对容易发生土壤侵蚀的地区,实行有计划减耕、休耕(至少10 a的休耕期)和退耕还林还草。针对天然草地(rangeland)的土壤侵蚀估计模块目前还在构建和评估中,后续应该会纳入土壤侵蚀调查。

根据最新的2017年NRI调查总结报告(2020年9月发布),在美国本土48个州中,非联邦土地面积比例约为79%,土壤侵蚀调查主要涉及的非联邦土地中的农地,人工草地和美国休耕保护计划土地3种地类,总体占美国本土面积(不含阿拉斯加)的26%。

2.2.2 土壤侵蚀估算NRI调查的土壤侵蚀包括水力侵蚀和风力侵蚀,水力侵蚀估计在2008年之前采用是通用土壤流失方程(Universal Soil Loss Equation, USLE),之后引入了修正的通用土壤流失方程(Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE)[27]。风力侵蚀的侵蚀量与侵蚀速率使用的是土壤风蚀方程(Wind Erosion Equation, WEQ)。

1965年,Wischmeier等[28]对美国30个州近30 a的观测资料进行了系统分析,提出著名的经验模型—通用土壤流失方程(USLE)。USLE模型的建立是美国土壤侵蚀研究和实践的重要成果,具有里程碑意义,在全球土壤侵蚀的研究中发挥深远影响,至今依然是土壤侵蚀估算最通用的手段。USLE作为预测面蚀和细沟侵蚀引起的年平均土壤流失量的方法,涵盖降雨、土壤可蚀性、坡度坡长、作物管理和水土保持措施5大因子,具体表达如下:

| $ \mathit{A}{\rm{ = }}\mathit{RKLSCP}。$ | (1) |

式中:A为年平均土壤流失量,ton/(acre ·a);R为降雨和径流侵蚀力因子,100 ft ·tonf ·in/(acre ·h ·a);K为土壤可蚀性因子,ton ·acre ·h/(100 acres ·ft ·tonf ·in);LS为地形因子,量纲为1,其中L为坡长因子,量纲为1,S为坡度因子,量纲为1;C为作物管理因子,量纲为1;P为治理措施因子,量纲为1。因为NRI数据采集和报告公布均采用美制单位,为方便对照NRI报告相关的数据,式中均为实际使用的美制单位(其中1 ton=0.907 t, 1 acre=0.405 hm2, 1 ft=0.305 m, 1 tonf=8 888.6 N, 1 in=25.4 mm)。

2008年之后NRI应用修订版通用土壤流失方程(Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE)[27]。与USLE模型相比,RUSLE拓展了实测数据库,应用土壤侵蚀过程理论对USLE模型进行改进[1],各侵蚀因子的测算方法进行修改,R值考虑径流因素,K值考虑冻融的影响,L和S拓展使用范围,C因子被分为若干次因子,估算更加准确,P值考虑等高耕作、带状耕作对泥沙输移的影响[29]。

| $ \mathit{E}{\rm{ = }}\mathit{f}(\mathit{IKCLV})。$ | (2) |

式中:E为年平均土壤流失量,ton/(acre ·a);I为土壤可蚀性因子(soil erodibility index),ton/(acre ·a);K为土壤垄作粗糙度因子(soil ridge roughness factor),量纲为1;C为气候因子(climatic factor),量纲为1;L为沿主风向等效无遮蔽距离,ft;V为等效植被覆盖(equivalent vegetative cover),pound/acre。式中均为实际使用的美制单位(其中1 pound=0.454 kg)。

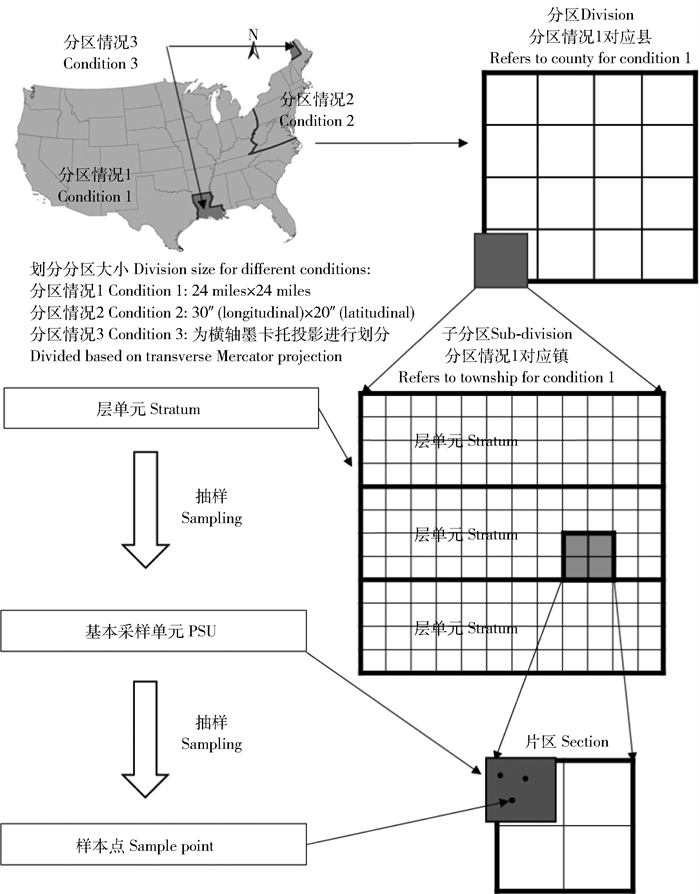

2.2.3 数据收集和处理NRI的数据收集是基于抽样方法,针对土壤侵蚀数据,以实地调查为主,1997年以后,参考大量遥感数据。NRI的抽样设计基本上延续1958年CNI确立的体系。抽样采用的是分层2阶段不等概率空间抽样法[8]。

抽样前,需要将调查区域即美国全境分为3个大区,分别采用不同的方法划分PSU。3个大区的范围和网格划分方法如下(仅以本土48个州为例):

一是针对美国中部和西部的34个州,网格分区结合美国公共土地测量系统PLSS(Public Land Survey System),也叫矩形测量系统(Rectangular Survey System)划分,分区基本上是以县为单位,最后标准的PSU面积为160英亩(0.64 km2)。土地异质性大的灌溉区PSU大小为40英亩(0.16 km2),森林或贫瘠的土地上,PSU的面积为640英亩(2.58 km2)。

二是对于东北部的13个州,分别是缅因州部分区域、佛蒙特州、新罕布什尔州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州、新泽西州、特拉华州、马里兰州、纽约州、宾夕法尼亚州、弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州,用经度30″×纬度20″划分网格进行分区,最后划分的PSU的面积范围为96~113英亩(0.39~0.46 km2)。

三是在路易斯安娜州和缅因州的西北部,采用横轴墨卡托投影进行划分,PSU的面积为0.5 km2[8]。

根据以上3种情况,将全部调查面积划分网格分区后(第一种情况首先划分的网格对应的就是县),将网格分区(division)分为16个子单元(sub-division),每个子单位再分为3个层(stratum),每个层单元再分为48个基本抽样单元即PSU。针对第一种情况即县划分为镇,镇分为层,层再划分基本抽样单元。

调查抽样分2个层次开展,第1阶段是从层(stratum)抽取基本采样单元(PSU),第2阶段是从PSU中抽取采样点。全国的主体抽样密度为4%左右,就相当于每个层单位抽取1~4个PSU,对应的抽样密度为2%~8%。每个PSU根据土地利用、地形等的复杂程度不同,一般平均包含2~3个样点。从分区到样点的划分和抽样方式如图 2所示。

|

图 2 NRI调查PSU划分和抽样设计 Fig. 2 Zones of PSU (primary sample unit) and sampling design in NRI |

谢云等[32]对于NRI中PSU到样点的抽样设计和统计方法进行比较详细的介绍。整个PSU的划分基本是固定的,每年的调查会包含上次调查的样点,并根据上次调查的分析和实际需求增加一部分PSU和样点。从1977年到1997年PSU的数量从7万个逐步增加到30万个,对应的样点数从19.5万个增加到84万个。2000年以后NRI由5年1次的调查调整为每年调查,总体PSU和样点数保持1997年的规模,但是将总样点分为核心库和轮查库,其中4.2万核心库和包含的样点是每年调查,另外每年轮查约3万个左右的PSU,每年总体调查7万多个PSU[25, 32]。为确保数据的准确性,NRI调查所有样点的位置都是保密信息,参与收集和处理NRI数据的工作人员和土地拥有者都必须签订保密协议。美国2002年颁布的《农场安全和农村投资法》和2008年的《食品、保护和能源法》中都有关于数据收集点保密性的规定条款。

PSU数据收集主要基于遥感影像、照片解译和辅助支持材料,辅助支持材料包括如土壤图等。1982年前全为实地考察,1987开始利用遥感影像解译,1997年之后基本都通过遥感影像解译采集,只有对于部分难以通过照片或遥感解译出来的数据或为一些特殊研究,会对这些区域进行实地考察。采样点收集的数据种类和内容最多,各个级别收集的数据内容如表 2所示。县级基础数据、PSU数据和采样点数据会全部转化成样点数据。以层单元(stratum)为基本单位计算每个样点的权重,计算各个样点所代表的权重即土地利用类型的面积,继而进行不同空间尺度的统计汇总。

| 表 2 采样点、抽样单元和县级基础收集的数据内容 Tab. 2 Data collected at sampling points, PSU, and county level |

NRI的国家和州一级的汇总数据通过5年1次的总结报告公开发布(https://www.nrcs.usda.gov/technical/nri)。其他更详细的数据和专题数据需要联系专门的NRI咨询服务部门(nri@wdc.usda.gov)。定期公布的总结报告不仅包含国家和州一级最新的土地利用和土壤侵蚀数据,还会包含根据NRI的算法调整,重新计算的历史数据。由于1977调查样点的规模偏小,一般将1982年作为历史调查的起始点[33]。以2017年NRI报告为例,报告包含1982年、1987年、1992年、1997年、2002年、2005年、2007年、2012年和2017年的国家和州一级的土地利用和土壤侵蚀等数据。这一向前校核的机制有效保证长序列观测数据的统一性和延续性。

NRI数据库积累大量关于土壤、水和其他自然资源的现状、质量和变化趋势数据,在国家资源保护的投资决策中持续发挥着重要作用。农业部温室气体清查(USDA Greenhouse Gas Inventory)、自然资源局资源保护发展报告和资源保护效益评价项目(Conservation Effects Assessment Project)都通过政府内部的协调机制基于NRI数据库开展相关工作。经济研究局的经济学家很早就利用NRI数据库对土地使用转换、湿地转换以及与美国农业部保护计划绩效有关的问题进行重要分析。水土保持局/自然资源局的科学家也同样使用NRI数据库来模拟潜在的污染问题。最近,相关机构的科学家和学术机构的研究人员合作的保护效果评估项目(Conservation Effects Assessment Project,CEAP)更是大量使用NRI样点开展模型分析。此外,NRI的广大用户还包括州办公机构、自然资源局技术中心、美国地质勘探局、美国林务局、联邦安全署、美国总审计署、学术界等。

3 美国水土流失特征和趋势分析本部分利用2017年NRI的数据,分析美国近35 a(1982—2017年)水土流失变化特征。NRI报告面积单位是英亩,侵蚀量和侵蚀率的质量单位是英吨,为了便于直观理解,本部分土地利用面积变化以占比分析,侵蚀量和侵蚀率都是分别转换为公吨(1英吨=0.907公吨)和公吨每公顷(1英吨/(英亩·年)=2.24吨/(公顷·年)),公吨统一简称为吨。

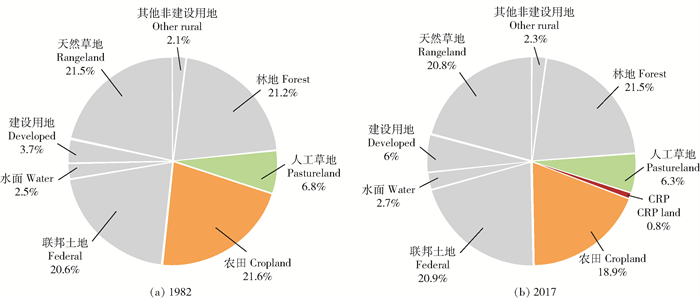

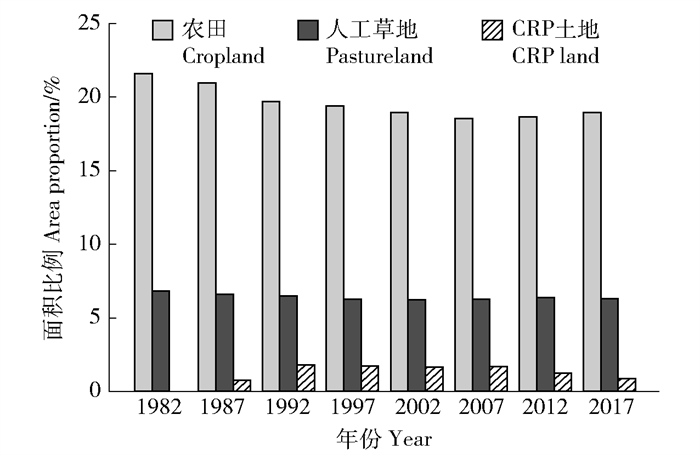

3.1 美国土地利用变化如图 3所示,从1982年到2017年,美国土地利用的组成结构变化不大,和很多国家一样,随着社会经济发展,建设用地(主要包括城市用地)的增幅最大。农田和草地(包括天然草地和人工草地)面积总体都在减小。森林面积有小幅度增加。总体来看,开展土壤侵蚀调查的地类占美国总面积的1/4左右,从1982年到2017年总面积减少比较明显,从28.4%降到26.0%,其中农田的面积减少最多,从21.6%减少到18.9%,但近10 a略有增加,应该是得益于CRP计划的土地转化。CRP计划从1986年开始实施,面积在1992—2007年间基本保持稳定,1997年后部分CRP土地已经完成10 a的休耕期,逐步退出计划,转为其他地类,主要的转换方向是农田和森林(图 4)。

|

其中人工草地、农田和CRP是目前为止开展土壤侵蚀调查的3种地类。 Pastureland, cropland and CRP are the three types surveyed in the NRI. 图 3 NRI调查1982年和2017年土地利用变化对比 Fig. 3 omparison of land use changes in 1982 and 2017 survey in NRI |

|

图 4 NRI调查1982—2017年侵蚀调查地类土地利用变化 Fig. 4 Land use changes for erosion survey land from 1982 to 2017 according to NRI |

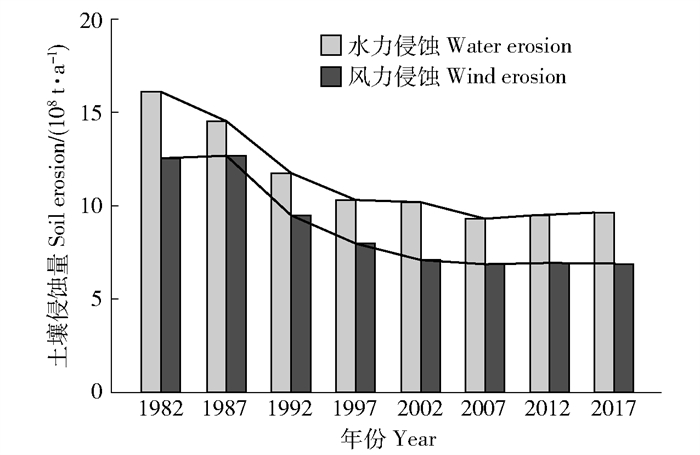

在国家尺度上,美国水蚀、风蚀和总侵蚀量都呈减小趋势(图 5)。水力侵蚀量和风力侵蚀量分别从1982年的16.04亿和12.48亿t,减少到2017年的9.63亿和6.90亿t,减小幅度分别为39.96%和44.71%。水力侵蚀量一直减小至2007年达到最小值,之后出现反弹略微增大。风蚀侵蚀量最大值出现在1987年为12.67亿t,1987年之后逐年减少,经过20年基本减少到一个稳定水平(约6.90亿t),且变化过程非常平滑。特别值得注意的是,美国水力侵蚀从2007年控制到相对稳定的水平以后,近年有明显的缓慢增加趋势,其产生的原因特别值得深入研究。

|

图 5 1982—2017年美国土壤侵蚀量变化 Fig. 5 Soil erosion changes in USA from 1982 to 2017 |

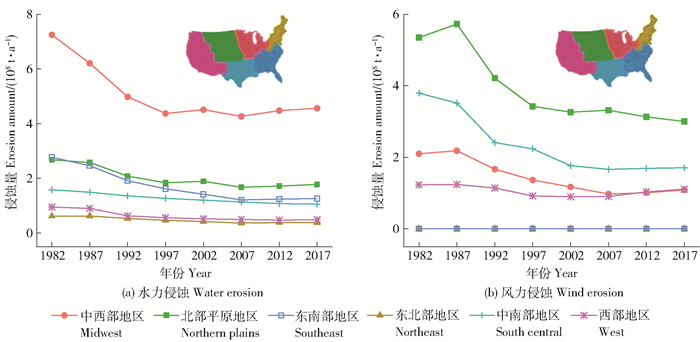

根据美国农业部自然资源局的区域划分,美国本土可以分成西部地区、北方平原地区、中南部地区、中西部地区、东南部地区和东北部地区。从1982年到2017年,按区域的土壤侵蚀量变化见图 6。1982—2017年间水力侵蚀量总体上是中西部地区>北部平原地区>东南部地区>中南部地区>西部地区>东北部地区。近10 a来,中西部地区侵蚀量有明显的上升趋势,北方平原地区和东南部地区有轻微的上升趋势。

|

图 6 1982—2017年美国区域侵蚀量变化 Fig. 6 Regional erosion changes in the United States from 1982 to 2017 |

风力侵蚀的总体情况是:东北地区和东南地区没有发生风力侵蚀,其余4个区域侵蚀量大小顺序为北部平原地区>中南地区>中西部地区>西部地区。北部平原地区、中南地区和中西部地区风力侵蚀量总体逐渐减小,西部地区总体变化不大。近10 a来,北部平原地区风力侵蚀呈显著减小趋势,但中西部地区和西部地区有明显增加。

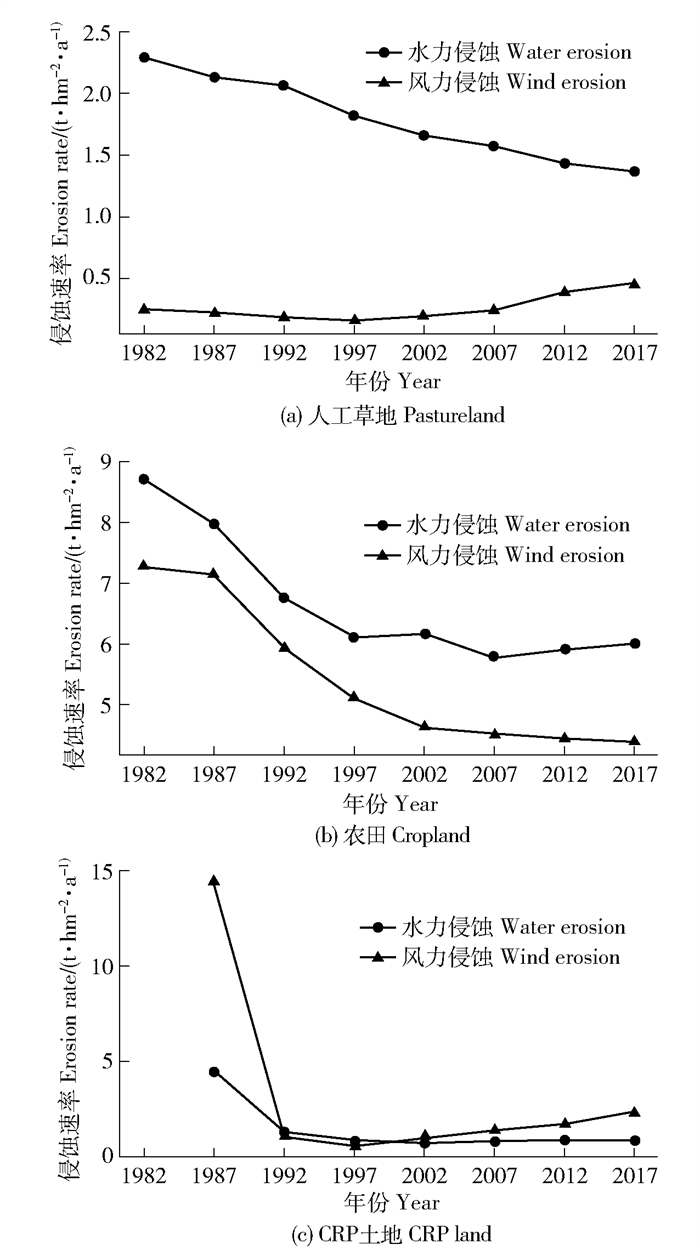

3.3 不同土地利用类型土壤侵蚀变化特征图 7为土壤侵蚀调查涉及的3种地类(人工草地、农田和CRP土地)土壤侵蚀速率的变化。人工草地和农田的侵蚀主要是水力侵蚀,土壤侵蚀(包括水力侵蚀和风力侵蚀)最严重的地类依然是农田,其侵蚀速率是人工草地的10倍以上。结合图 5可以看出,近10 a总水力侵蚀量的增加基本上来自农田,总风力侵蚀量的增加主要来自人工草地和CRP,但CRP总面积比例很小。因此,尽管人工草地的侵蚀总体不大,但是近10 a上升的趋势还是应该引起特别的关注。

|

图 7 不同土地利用类型侵蚀速率变化 Fig. 7 Changes of erosion rate in different land use types |

CRP的风力侵蚀和水力侵蚀的土壤侵蚀率基本都在2.5 t/(hm2 ·a)以内。特别是水力侵蚀的控制非常有效,但风力侵蚀自1997年都有明显的增加趋势,并且呈现风力侵蚀速率超过水利侵蚀速率的情况。因此,CRP的水土保持措施中,应该需要加强对风力侵蚀措施的考量。

4 结论美国土壤侵蚀调查从20世纪30年代起步到现在,拥有近90年的历史,监测、调查方法和数据发布方式都已非常成熟。NRI报告积累从1982年至今30多年的土壤侵蚀和防治措施的调查数据,对于研究土壤侵蚀演变规律和防治成效评价,水土保持措施效益评价都具有重要意义。NRI调查体系在设计上有几个特色非常具有借鉴意义。

1) NRI的调查体系(包括之前的CNI)的设计从一开始就具有非常完善的体系,以样点(而非地块)为核心的思想和以采样集向前包含(即后续调查根据需要扩展样点,但不改变原有样点)的扩展原则保证了调查体系的稳定性。此外,数据采集的设计具有统一和延续的标准,数据调查和数据运算/模型估计是相对独立的,这为调查体系的不断扩展和持续改进奠定基础,也使NRI的调查从土壤侵蚀调查一直扩展为自然资源全面调查。

2) 为确保收集数据的准确性,NRI样点的保密性是通过立法保护的。美国颁布的2002年的《农场安全和农村投资法》以及2008年的《食品、保护和能源法》中都有关于数据收集点保密性的规定条款。在具体实施中,凡是参与收集NRI数据的工作人员和土地拥有者都必需签订保密协议。

3) 每次新发布的NRI总结报告,不但会公布最新的土壤侵蚀数据,同时也会对已公布年份的土壤侵蚀数据进行审核和更正。这种向前更正是为了保证数据的延续性,因为每次的资源调查都会改进样点抽取、算法和数据编辑,NRI一致的地层数据框架,保证可以采用新的方法对历史数据重新计算,并和最新的调查数据作为统一的序列一并发布。

5 建议就美国国家资源调查NRI的土壤侵蚀调查而言,调查本身亦有不足之处。首先,美国的土地所有权分为联邦土地和非联邦土地,其中联邦土地约占美国国土面积的28%。而NRI服务对象和关注点放在农业生产上,土壤侵蚀调查仅涉及非联邦土地中的农田、人工草地和CRP土地。联邦土地中大片集中在中西部,属于自然保护区或者国家公园的区域侵蚀状况仍然不明。此外,NRI项目调查的水蚀仅包括面蚀和细沟侵蚀,没有测量其他水蚀类型如浅沟侵蚀和切沟侵蚀等。除农田和人工草地外,也未调查森林和天然草地的土壤侵蚀状况。

此外,从美国水土流失特征和趋势分析可以看出,不同土地利用类型侵蚀速率的变化规律不同,农田水力侵蚀和风力侵蚀的速率都服从缓慢衰减趋于稳定的非线性规律,CPR土地侵蚀速率可以很快稳定在一个较低水平,而人工草地的风力侵蚀和水力侵蚀则呈现完全不同的规律,水力侵蚀速率清晰地表现出线性衰减特征,而风力侵蚀呈现先减少后增加的趋势需要引起特别关注和深入研究。美国的NRI调查积累了风力侵蚀和水力侵蚀的长序列数据,建议在我国水土流失演变规律研究中,深入挖掘相关数据,研究不同土地利用类型和不同气候、土壤、地貌和不同治理条件下的土壤侵蚀变化规律、建立侵蚀演变规律定量模型,这对于科学制订水土流失治理目标、优化措施配置具有非常重要的现实指导意义。

| [1] |

刘宝元, 谢云, 张科利. 土壤侵蚀预报模型[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2001: 1. LIU Baoyuan, XIE Yun, ZHANG Keli. Soil loss prediction model[M]. Beijing: Science and Technology of China Press, 2001: 1. |

| [2] |

BORRELLI P, ROBINSON D A, FLEISCHER L R, et al. An assessment of the global impact of 21st century land use change on soil erosion[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 1. DOI:10.1038/s41467-016-0009-6 |

| [3] |

GARCIA-RUIZ J M, BEGUERIA S, NADAL-ROMERO E, et al. A meta-analysis of soil erosion rates across the world[J]. Geomorphology, 2015, 29(239): 160. |

| [4] |

OLDEMAN L R, HAKKELING R T A, SOMBROEK W G. World map of the status of human-induced soil degradation: An explanatory note. 2nd revised edition[R]. Wageningen: ISRIC & UNEP, 1991(12)1: 34.

|

| [5] |

FAVISMORTLOCK D T, QUINTON J N, DICKINSON W T. The GCTE validation of soil erosion models for global change studies[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1996, 51(5): 397. |

| [6] |

INGRAM J, LEE J, VALENTIN C. The GCTE Soil Erosion Network: A multi participatory research program[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1996, 51(5): 377. |

| [7] |

郑粉莉, 张薇. 中美水土保持成就对比[J]. 水土保持通报, 2003, 23(2): 67. ZHENG Fenli, ZHANG Wei. Achievements on soil and water conservation in China and United State of America[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2003, 23(2): 67. DOI:10.3969/j.issn.1000-288X.2003.02.019 |

| [8] |

NUSSER S M, GOEBEL J J. The National Resources Inventory: A long-term multi-resource monitoring programme[J]. Environmental and Ecological Statistics, 1997, 4(3): 181. DOI:10.1023/A:1018574412308 |

| [9] |

殷水清, 牛雪玲, 路炳军, 等. 国内外资源与环境清查对水土保持普查周期与方法的启示[J]. 中国水土保持, 2014(11): 39. YIN Shuiqing, NIU Xueling, LU Bingjun, et al. Enlightenment of resources and environment check at home and abroad on general survey cycle and method of soil and water conservation[J]. Soil and Water Conservation in China, 2014(11): 39. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2014.11.019 |

| [10] |

LU H, PROSSER I P, MORAN C J, et al. Predicting sheetwash and rill erosion over the Australian continent[J]. Australian Journal of Soil Research, 2003, 41(6): 1037. DOI:10.1071/SR02157 |

| [11] |

LU H, YU B F. Spatial and seasonal distribution of rainfall erosivity in Australia[J]. Australian Journal of Soil Research, 2002, 40(6): 887. DOI:10.1071/SR01117 |

| [12] |

WEBB N P, MCGOWAN H A, PHINN S R, et al. AUSLEM (AUStralian Land Erodibility Model): A tool for identifying wind erosion hazard in Australia[J]. Geomorphology, 2006, 78(3): 179. |

| [13] |

SCHMIDT S, ALEWELL C, MEUSBURGER K. Monthly RUSLE soil erosion risk of Swiss grasslands[J]. Journal of Maps, 2019, 15(2): 247. DOI:10.1080/17445647.2019.1585980 |

| [14] |

PANAGOS P, BALLABIO C, BORRELLI P, et al. Rainfall erosivity in Europe[J]. Science of the Total Environment, 2015, 48(511): 801. |

| [15] |

PANAGOS P, MEUSBURGER K, BALLABIO C, et al. Soil erodibility in Europe: A high-resolution dataset based on LUCAS[J]. Science of the Total Environment, 2014, 49(479): 189. |

| [16] |

PANAGOS P, BORRELLI P, MEUSBURGER K. A new european slope length and steepness factor (LS-factor) for modeling soil erosion by water[J]. Geosciences, 2015, 5(2): 117. DOI:10.3390/geosciences5020117 |

| [17] |

PANAGOS P, BORRELLI P, MEUSBURGER K, et al. Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale[J]. Land Use Policy, 2015(48): 38. |

| [18] |

PANAGOS P, BORRELLI P, MEUSBURGER K, et al. Modelling the effect of support practices (P-factor) on the reduction of soil erosion by water at European scale[J]. Environmental Science & Policy, 2015, 18(51): 23. |

| [19] |

唐克丽. 中国土壤侵蚀与水土保持的态势和土壤科学的任务[C]//中国土壤学会第十次全国会员代表大会暨第五届海峡两岸土壤肥料学术交流研讨会论文集(面向农业与环境的土壤科学综述篇), 2004: 182. TANG Keli. The situation of soil erosion and soil and water conservation in China and the tasks of soil science[C]//Proceedings of the 10th national member congress of the Soil Science Society of China and the 5th cross-strait soil and fertilizer academic exchange symposium (review of soil science for agriculture and environment), 2004: 182. |

| [20] |

李智广, 曹炜, 刘秉正, 等. 我国水土流失状况与发展趋势研究[J]. 中国水土保持科学, 2008, 6(1): 57. LI Zhiguang, CAO Wei, LIU Bingzheng, et al. Current status and developing trend of soil erosion in China[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2008, 6(1): 57. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2008.01.009 |

| [21] |

水利部水土保持监测中心. 我国水土保持监测工作发展成就与作用[J]. 中国水土保持, 2021(7): 1. Center of Soil and Water Conservation Monitoring, Ministry of Water Resources. Achievements and functions of soil and water conservation monitoring in China[J]. Soil and Water Conservation in China, 2021(7): 1. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2021.07.003 |

| [22] |

中华人民共和国水利部. 2018年中国水土保持公报[R]. 北京: 水土保持监测中心, 2019: 3. Ministry of Water Resources, People's Republic of China. China soil and water conservation bulletin 2018[R]. Beijing: Center of Soil and Water Conservation Monitoring, 2019: 3. |

| [23] |

中华人民共和国水利部. 2019年中国水土保持公报[R]. 北京: 水土保持监测中心, 2020: 3. Ministry of Water Resources, People's Republic of China. China soil and water conservation bulletin 2019[R]. Beijing: The Center of Soil and Water Conservation Monitoring, 2020: 3. |

| [24] |

中华人民共和国水利部. 2020年中国水土保持公报[R]. 北京: 水土保持监测中心, 2021: 3. Ministry of Water Resources, People's Republic of China. China soil and water conservation bulletin 2020[R]. Beijing: Center of Soil and Water Conservation Monitoring, 2021: 3. |

| [25] |

SCHNEPF M. A special report by the soil and water conservation society[R]. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, 2008: 1.

|

| [26] |

MCLEMAN R A, DUPRE J, FORD L B, et al. What we learned from the Dust Bowl: Lessons in science, policy, and adaptation[J]. Population and Environment, 2014, 35(4): 417. DOI:10.1007/s11111-013-0190-z |

| [27] |

U.S. Department of Agriculture. Summary report: 2017 national resources inventory[R]: Ames, Iowa: Natural Resources Conservation Service, Washington, DC, and Center for Survey Statistics and Methodology, Iowa State University, 2020: 90.

|

| [28] |

WISCHMEIER W H, SMITH D D. Predicting rainfall-erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains: Guide for selection of practices for soil and water conservation[M]. Washington, DC, USA: Agricultural Research Service, US Department of Agriculture, 1965: 3.

|

| [29] |

郑粉莉, 杨勤科, 王占礼. 水蚀预报模型研究[J]. 水土保持研究, 2004, 11(4): 13. ZHENG Fenli, YANG Qinke, WANG Zhanli. Water erosion prediction model[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2004, 11(4): 13. DOI:10.3969/j.issn.1005-3409.2004.04.003 |

| [30] |

WOODRUFF N P, SIDDOWAY F H. A wind erosion equation[J]. Soil Science Society of America Journal, 1965, 29(5): 602. DOI:10.2136/sssaj1965.03615995002900050035x |

| [31] |

U.S. Department of Agriculture. National agronomy manual[R]. Washington, DC: Natural Resources Conservation Service, 2011: 25.

|

| [32] |

谢云, 赵莹, 张玉平, 等. 美国土壤侵蚀调查的历史与现状[J]. 中国水土保持, 2013(10): 53. XIE Yun, ZHAO Ying, ZHANG Yuping, et al. History and current status of soil erosion surveys in the United States[J]. Soil and Water Conservation in China, 2013(10): 53. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2013.10.015 |

| [33] |

GOEBEL J J. The national resources inventory and its role in US agriculture[C]//Proceedings of the 1st International Conference on Agricultural Statistics. Washington, DC: USDA, 1998: 181.

|

2022, Vol. 20

2022, Vol. 20