2. 林业装备与自动化国家林业局重点实验室, 100083, 北京;

3. 北京林业大学林学院, 100083, 北京

中国水土保持科学  2021, Vol. 19 2021, Vol. 19  Issue (4): 129-136. DOI: 10.16843/j.sswc.2021.04.015 Issue (4): 129-136. DOI: 10.16843/j.sswc.2021.04.015 |

林木根系的形态和分布特征对于反映其生长发育状态和生产力形成具有重要意义[1]。观测并分析林木根系在浅土层、深土层的生长情况,认识根系的形态、构型及分布,可以在一定程度上表征林木生长状态,揭示其固土机理,反映林木对土壤水养资源的响应及利用机制[2],研究林木根系对于预防和治理水土流失具有重要作用。

传统的根系研究方法如土钻法、挖掘法、根室法和土柱法等试验过程复杂,费时费力,且对根系造成一定损伤。同时,林木根系的研究不可能把根系整体取样获取数据,再安置回原位继续生长,也不能栽植在密闭容器或实现多次往复试验和取样。而微根管法可以实时、无损地观察根系的动态生长过程[3],但因拍摄的根系图像数量多、场景复杂,导致现行的人工标记的效率和准确性较低[4]。因此,笔者以广泛应用于生态环境建设中的杨属(Populus)树种(以下简称“样树”)为研究对象[5],运用微根管和图像处理方法,建立一种基于微根管图像的根系形态特征快速提取技术[6],实现无损地对不同土层中样树根系的自动、批量分割,以及形态特征的精准量化,从而完成对根系生长状态数字化监测。

1 试验与数据获取 1.1 试验地概况试验地位于华北平原山东省聊城市高唐县,属黄泛冲积平原,地貌微波起伏,海拔30 m,属暖温带半湿润季风区域大陆性气候,四季冷暖干湿分明,光照充足,热量丰富,降水量较少,年均降水量545 mm,且多集中于夏季7—8月,年均蒸发量约1 880 mm,土壤为砂壤土,平均地下水位6 m[7]。

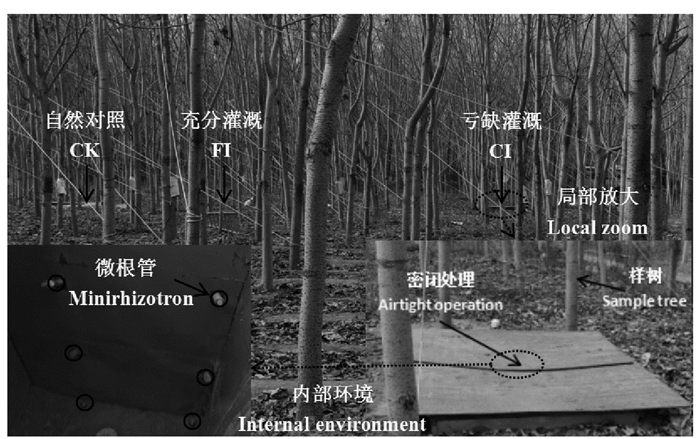

1.2 试验材料及方案大田试验在毛白杨(Populus tomentosa)林分内开展,林分栽植于2015年春季,植苗造林。采用均匀配置模式,株行距为2 m×3 m,密度为1 667株/hm2。同年10月完成试验地滴灌系统的安装及铺设,并于2016年4月全面投入使用[8]。在试验林内设计了充分灌溉处理(full irrigation,FI)、亏缺灌溉处理(control irrigation,CI)和不灌溉的对照处理(control check,CK)等3个灌溉处理,滴灌管置于地表,并沿树行方向,在距离树体2侧30 cm处铺设。FI和CI处理分别在滴头正下方20 cm处的土壤水势达到-20和-45 kPa时进行灌溉;CK处理是不进行任何灌溉。最后,在3种滴灌处理内选择1株样树(共计3株),于其附近布设微根管开展观测,如图 1所示。

|

图 1 试验布置情况 Fig. 1 Setup of the experiment |

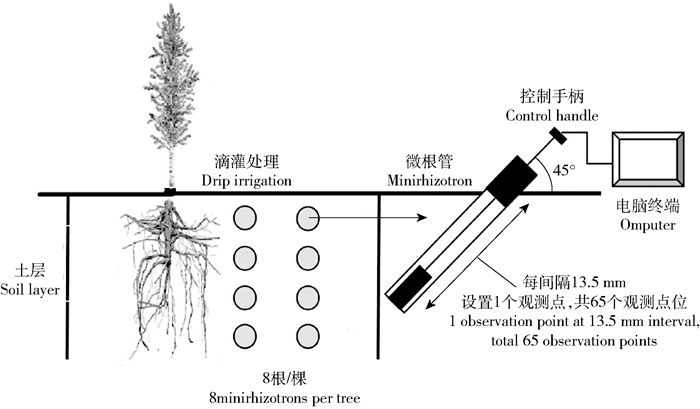

如图 2所示,本试验中采集样树根系图像是运用“一管多点”、“多管齐下”矩形阵列的监测方法,在距每棵样树主干水平方向0.3和1.2 m处、从土壤表层开始垂直向下方向每间隔1 m,布置4行2列共计8根微根管。管内观测长度是900 mm,间隔13.5 mm设置1个观测点,共设置65个观测点,通过增加点位的采集密度避免图像信息的波动,增强采集能力。

|

图 2 利用微根管采集根系图像 Fig. 2 Collecting root images via minirhizotron |

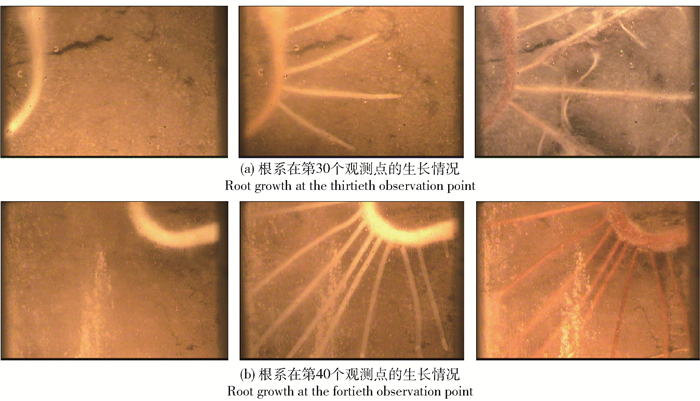

参考Dubach等[9]、陈文岭等[10]和刘九庆[11]设计的试验方案,本研究设定根系图像采集周期是14 d。采集根系图像时,首先确定并计算每根微根管的监测点位,利用标定手柄系统刻度值即可定位并拍摄管内任意点位的根系图像,图像分辨率为754×510像素。自2019年4月,对3棵样树的根系生长状态进行监测,形成时序列各观测点位的根系图像数据,如图 3所示,是充分灌溉处理下样树65个观测点中第30个观测点和第40个观测点上连续采集到的根系生长情况。从图中可以清晰观测到,图 3a从左至右,主根逐渐发育出侧根,且侧根根长不断增长。图 3b从左至右,根系在生长发育过程中伴随明显的根表皮颜色变化,根系从亮白色逐渐变化为红褐色,呈现出木质化的特点,这些特征变化为根系分割研究奠定重要基础。

|

图 3 微根管采集的根系图像 Fig. 3 Root images via minirhizotron |

图 3图像边缘存在黑色区域,这部分信息不包含根系元素,在较复杂根系图像的分割中会影响分割精度并增加实际运算量。同时,考虑到在拍摄过程中标定手柄与透明管壁边界处可能存在一定晃动,导致图像边界存在畸变现象,影响根系分割精度。因此,通过矩形剪裁的方式对原始根系图像进行剪裁处理,原始图像大小为754×510像素,裁剪后的图像大小为670×460像素。

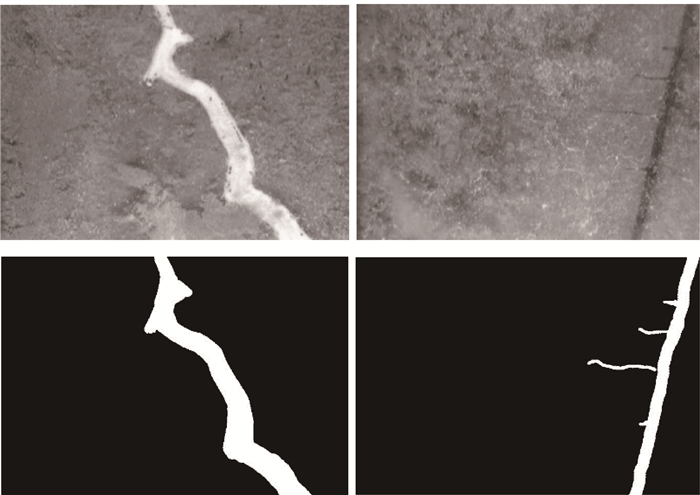

根系结构边界和形状的准确标定是定量分析根系分割方法性能的重要依据。因此,将原始根系图像按照根系不同的生理状态分为2类,采用图像编辑软件进行根系结构的真值标定(白色部分是标定的真实根系), 在手动多轮校正的基础上,多人对同一幅标定图像主观判断,直到达成共识。如图 4所示,第1类图像中为亮色根系,第2类图像中为灰黑色根系。

|

图 4 2类根系及其真值 Fig. 4 Two types of root system and their true values |

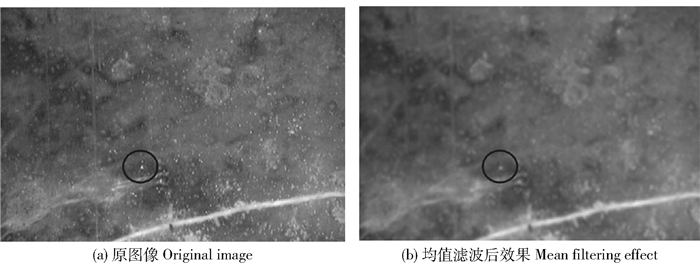

由于透明管与土层的密闭度不够充分,导致细微土壤颗粒、碎石屑、植物残骸等多种杂质附着在管壁,使得图像中存在噪声。由于杂质颜色与根系较为接近,可能会被误认为是根系结构,影响图像分割结果。同时,根系的细小分支非常多,边缘结构不清晰,极易出现过分割和欠分割现象,因此,需要对根系图像进行滤波处理,以去除噪声影响,增强根系边缘信息。

均值滤波器是一种线性滤波器[12],可以减少像素之间的强度变化量,多用来去除图像中不相关细节,适用于去除本研究中碎石屑、植物残骸等造成的影响。经过均值滤波之后的图像上各点的像素值为:

| $ g(x, y)=\frac{1}{\mathrm{M} \times \bf{N}} \sum\limits_{(x+m, y+n) \subseteq S} f(x+m, y+n)。$ | (1) |

式中:g(x, y)为根系图像;(x, y)为根系图像任意像素点;(m, n)为根系图像上的像素点;M×N为该像素点领域大小;将该邻域中多个像素点的平均值作为(m, n)的灰度值。

如图 5所示,原始图像(图 5a)中存在很多由土壤颗粒、碎石屑等引起的噪声点,这些噪声点和根系结构具有相似的颜色。图 5b则为使用均值滤波操作后图像处理效果,由圆圈内容可以看出,均值滤波算法能够达到去除噪声的效果,又可以清晰地保留图像的线条细节,且处理时间短、运算效率高,适用于本研究中批量处理根系图像。

|

图 5 原图和经均值滤波的效果 Fig. 5 Original image and the effect of mean filtering |

在完成根系图像归类、标注、剪裁、滤波处理后,就可以研究根系分割的算法将图像中区别于土壤、沙砾、空隙等杂质的有效根系分割出来,并计算形态特征参数。本研究使用大律法(Otsu)法、K均值聚类算法(K-means)法、模糊C均值聚类算法(FCM)法3种方法对根系分割研究,通过对比评价指标确定最合适分割方法[13-14]。

FCM法通过求取优化问题最优解的方式来实现根系模糊边界的软分割,是一种无监督分割。其基本思想是通过迭代寻优,找到使得目标函数达到最小值的聚类中心和隶属度函数。考虑到根系侧根较多,较细,在实际应用中通常会需要具有更高自动化程度和更强鲁棒性的方法,保证根系分割精度的同时节约研究人员的时间成本。假定聚类数目和隶属度矩阵是已知的,并设定目标函数

| $ J=\sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{c} u_{i j}^{m}\left\|x_{i}-v_{j}\right\|^{2}(1 \leqslant m <\infty)。$ | (2) |

式中:J为最小化目标函数(误差的平方和);n为像素点数;c为聚类中心数目;uij为概率向量;m为常数;xi为像素点灰度;vj为聚类中心灰度;‖·‖为距离向量。

m为控制模糊度的常量,其范围一般为[1.5,2.5],本文m值取2。对于每个像素点xi而言,其隶属于不同聚类中心的概率和

| $ \sum\limits_{j=1}^{c} u_{i j}=1(i=1, 2, \cdots, n)。$ | (3) |

当目标函数通过迭代优化趋于极小值时,则认为所有像素点都趋于某个聚类中心并远离其他的聚类中心,聚类结果达到了理想情况。在式(3)的条件下计算式(2)的极小值,由约束条件下拉格朗日求极值法推出其必要条件:

| $ u_{i j}=\frac{1}{\sum\limits_{k=1}^{c}\left(\frac{\left\|x_{i}-v_{j}\right\|}{\left\|x_{i}-v_{k}\right\|}\right)^{\frac{2}{(m-1)}}}(1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant c); $ | (4) |

| $ v_{j}=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(x_{i} u_{i j}^{m}\right)}{\sum\limits_{i=1}^{n} u_{i j}^{m}}。$ | (5) |

式(4)和(5)分别为隶属度矩阵方程与聚类中心方程。式中vk为聚类中心灰度。在迭代优化过程当中,聚类中心和隶属度矩阵进行不断更新,目标函数逐渐趋于收敛。当目标函数变化量小于设定值时,则认为其处于稳定状态,即:

| $ \left\|J^{r+1}-J^{r}\right\| \leqslant \varepsilon。$ | (6) |

式中:r为迭代的步数;ε为设定误差值。

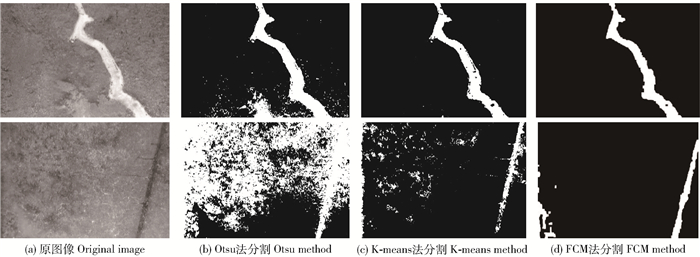

3.2 根系的分割结果依据根系颜色与图像背景色的差异,将像素点区分并归类,2类根系的分割实验结果如图 6所示,从左到右依次是原图做均值滤波、Otsu法分割、K-means法分割和FCM法分割效果。

|

图 6 3种分割方法对根系识别的效果 Fig. 6 Effect of three segmentation methods on root recognition |

由图 6可以看出,Otsu法对2类根系图像的分割均存在过分割现象。K-means法有过分割和欠分割共存的情况,这是因为对根系结构的判断不准确引起的。总体来说,FCM法对于2类根系图像的分割结果均与微根管拍摄的原图最为接近。

为了进一步评价3种分割方法的效果,使用正确率来定量分析。正确率[15]表示预测正确的样本数所占的总样本的比例,正确率

| $ P=\frac{\mathrm{TP}+\mathrm{TN}}{\mathrm{TP}+\mathrm{TN}+\mathrm{FP}+\mathrm{FN}}=\frac{\text { 预测正确的样本 }}{\text { 总样本 }}。$ | (6) |

式中:TP为将正例预测为正例,即将根系预测为根系;FP为将负例预测为正例,即将背景预测为根系;TN为将负例预测为负例,即将背景预测为背景;FN为将正例预测为负例,即将根系预测为背景。3种根系分割评价参数如表 1所示。

| 表 1 3种分割方法的正确率 Tab. 1 Three image segmentations of accuracy rate |

针对2类根系的分割结果中数值越大,说明分割方法的正确率越高。由表 1可以看出,针对第1类根系,K-means法和FCM法的正确率接近,均远大于Otsu法;而针对第2类根系,也存在这样的结论。但FCM方法正确率大于K-means法,这可能是因为K-means法分割出的根系结构存在欠分割现象。综上所述,FCM法对于不同种类根系的分割是当前最优的。

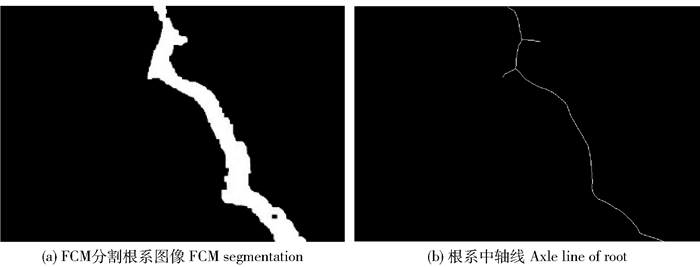

4 讨论遴选表现优异的根系分割算法后,就可以针对根系的形态特征进行参数提取。基于如图 7a所示的根系二值图像,采用细化理论,将每一条根系细化成一个像素的宽度,提取如图 7b所示的根系中轴线,中轴线的长度即为根系长度。基于图 7b,通过统计图中白色像素点的数量,得到中轴线的长度,即为根系的长度。通过图像中所有根系长度的叠加,计算出根系的实际总长度。

|

图 7 根系中轴线提取结果 Fig. 7 Central axis result of the root |

通过自动、批量获取时序下根系的根总长等研究记录不同土层下样树根系生长过程,亦可结合水文数据及试验干预如施肥、灌溉、地上部分修剪等条件对比研究林木的物候情况[16]。

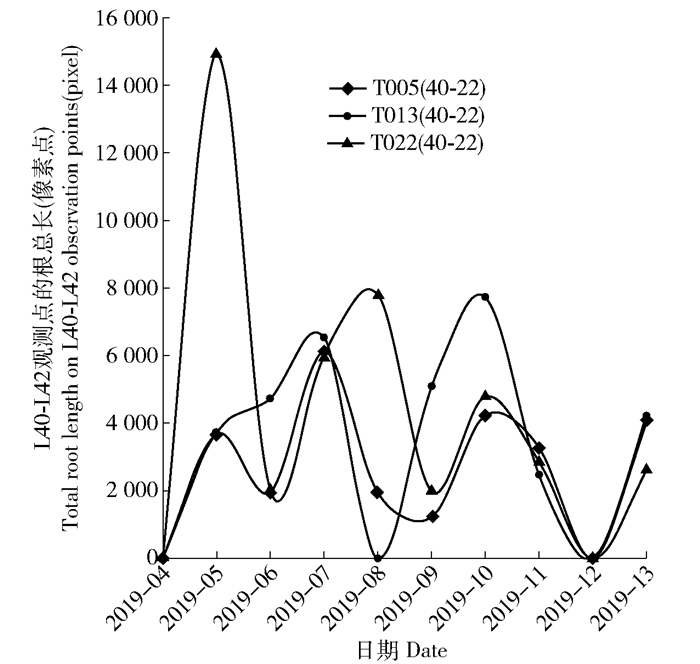

本研究设计了灌溉处理的对比试验,在本文第一节“试验与数据获取”已说明,以1号、2号、3号样树微根管矩阵第3行、第2列对应的微根管中第40~42观测段采集到的根系情况为例,利用根系形态特征快速提取技术,计算“根总长”进行量化分析。

如图 8所示,从整体上看,此观测段位的样树根系的生长均始于春季,在4月到7月初进入生长活跃期。进入盛夏后,从当年的7月中旬直到9月份,根系生长有所下降。进入秋季后,再次出现生长活跃期,根系生长能力与春季基本持平,入冬后根系生长快速减弱进入越冬准备。对比不同处理的数据发现,在初期生长季,控水灌溉的方式促进了根系的生长量,根系周转也比较快。从初夏直到入秋,3种方式根系的生长量及周转效率相似。相比而言,充分灌溉在秋季促进了根系的生长。以此为例,亦可进一步结合叶面积指数、水文数据或土钻试验数据等进行综合分析。

|

图 8 不同滴灌策略下根系生长变化 Fig. 8 Root growth changes under three drip irrigation strategies |

根系形态特征快速提取技术的核心是根系分割的算法,虽然现阶段FCM法具备一定的优势,但是受不同物理状态下根系结构的差异性、不规则性,以及内部复杂成分导致根系颜色不均一性等影响,还没有达到最理想状态,存在一定的误差。此外,受制于采集根系图像总量还不够多,引入对根系结构实现鲁棒性强、泛化能力好的神经网络算法还有一定局限。下一阶段,可以运用卷积神经网络结构对根系图像进行分割研究。另一方面,此项技术应用微根管所拍摄的图像所能表达的信息是二维的,虽然有文献提出了一些转换方法[17],但是基于微根管图像的特征参数仍需要与传统如土钻法等试验数据相结合,尤其是涉及生物量的指标与根表面积、根长和平均直径及与比根长之间的转换,建立方法间测定根系参数的转换关系,比较不同方法呈现出的规律性。

5 结论1) 设计试验并获取样树在不同土层下的根系动态变化,实现了无损化、自动化、批量化形态参数计算,试验成本低、操作简单、效率高。

2) 分析研究根系生长状态,运用Otsu法、K-means、FCM法等图像分割算法,2类根系图像经均值滤波后根系部分被快速提取并进一步计算特征参数,实现了平均误差不超过10%的精确提取,且在相同的拍摄条件下,FCM法对根系结构的判定更准确,稳定性强。

3) 运用根系形态特征快速提取技术得到“根总长”特征参数并进行分析,其所呈现的规律初步表现出良好的适用性。

| [1] |

席本野. 杨树根系形态、分布、动态特征及其吸水特性[J]. 北京林业大学学报, 2019, 41(12): 37. XI Benye. Morphology, distribution, dynamic characteristics of poplar roots and its water uptake habits[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2019, 41(12): 37. DOI:10.12171/j.1000-1522.20190400 |

| [2] |

盛炜彤. 关于我国人工林长期生产力的保持[J]. 林业科学研究, 2018, 31(1): 1. SHENG Weitong. On the maintenance of long-term productivity of plantation in China[J]. Forest Research, 2018, 31(1): 1. |

| [3] |

李俊英, 王孟本, 史建伟. 应用微根管法测定细根指标方法评述[J]. 生态学杂志, 2007(11): 1842. LI Junying, WANG Mengben, SHI Jianwei. Review of methods for determination of fine root indexes by microroot canal method[J]. Chinese Journal of Ecology, 2007(11): 1842. |

| [4] |

李子敬, 陈晓, 舒健骅, 等. 树木根系分布与结构研究方法综述[J]. 世界林业研究, 2015, 28(3): 13. LI Zijing, CHEN Xiao, SHU Jianhua, et al. Research methods for tree root system distribution and structure: A review[J]. World Forestry Research, 2015, 28(3): 13. |

| [5] |

申林彬, 廉淑芹. 谈杨树在水保防护林应用中存在的问题及对策[J]. 农村实用科技信息, 2015(4): 29. SHEN Linbin, LIAN Shuqin. Discusses the problems and countermeasures in the application of poplar trees in the water protection forest[J]. Modern Agriculture Research, 2015(4): 29. |

| [6] |

肖爽, 刘连涛, 张永江, 等. 植物微根系原位观测方法研究进展[J]. 植物营养与肥料学报, 2020, 26(2): 370. XIAO Shuang, LIU Liantao, ZHANG Yongjiang, et al. Review on new methods of in situ observation of plant micro-roots and interpretation of root images[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2020, 26(2): 370. |

| [7] |

高园园, 贾黎明, 黄祥丰, 等. 充分灌溉下毛白杨树干直径变化对气象因子的响应[J]. 西北林学院学报, 2013, 28(6): 6. GAO Yuanyuan, JIA Liming, HUANG Yangfeng, et al. Variations of triploid Popolus tomentosa tree trunk diameter fluctuate under full irrigation and its relation to meteorological factors[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2013, 28(6): 6. |

| [8] |

张瑞娜. 不同浅土层水分条件下毛白杨不同冠层高度叶片水力特性研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2019: 17. ZHANG Ruina. Research on leaf hydraulic traits in different canopy layers of Populus tomentosa under different water treatments[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2019: 17. |

| [9] |

DUBACH M, RUSSELLE M P. reducing the cost of estimating root turnover with horizontally installed minirhizotrons[J]. Agronomy Journal, 1995(87): 258. |

| [10] |

陈文岭, 靳孟贵, 刘延锋, 等. 微根管法监测膜下滴灌棉花根系生长动态[J]. 农业工程学报, 2017, 33(2): 87. CHEN Wenling, JIN Menggui, LIU Yanfeng, et al. Monitoring cotton root growth dynamics under mulched drip irrigation using monirhizotron technique[J]. Transactions of the CSAE, 2017, 33(2): 87. |

| [11] |

刘九庆. 植物根系图像监测分析系统的设计[J]. 东北林业大学学报, 2004, 4(4): 99. LIU Jiuqing. The design of the image- monitoring analytical system of plant roots[J]. Journal of Northeast of Forestry University, 2004, 4(4): 99. |

| [12] |

耿英. 基于图像识别的作物病害诊断研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2009: 56. GENG Ying. Study on Diagnosis of crops disease based on image recognition[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2009: 56. |

| [13] |

张洪超. 基于大津法和区域生长法结合的彩色图像分割方法研究[D]. 济南: 山东师范大学, 2016: 90. ZHANG Hongchao. Research of color image segmentation based on the combination of OTSU and region growing method[D]. Jinan: Shandong Normal University, 2016: 90. |

| [14] |

王静雷, 厉小润. 基于Kmeans和图像熵聚类的热红外目标检测算法[J]. 机电工程, 2012, 29(12): 1490. WANG Jinglei, LI Xiaorun. Infrared target detection algorithm based on image entropy and cluster k-means[J]. Journal of Mechanical & Electrical Engineering, 2012, 29(12): 1490. |

| [15] |

韩巧玲, 赵玥, 赵燕东, 等. 基于全卷积网络的土壤断层扫描图像中孔隙分割[J]. 农业工程学报, 2019, 35(2): 128. HANG Qiaoling, ZHAO Yue, ZHAO Yandong. Soil pore segmentation of computed tomography images based on fully convolutional network[J]. Transactions of the CSAE, 2019, 35(2): 128. |

| [16] |

闫小莉, 戴腾飞, 邢长山, 等. 水肥耦合对欧美108杨幼林表土层细根形态及分布的影响[J]. 生态学报, 2015, 35(11): 3692. YAN Xiaoli, DAI Tengfei, XING Changshan. Coupling effect of water and nitrogen on the morphology and distribution of fine root in surface soil layer of young Populus euramericana plantation[J]. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(11): 3692. |

| [17] |

史建伟, 于水强, 于立忠, 等. 微根管在细根研究中的应用[J]. 应用生态学报, 2006, 4(4): 4715. SHI Jianwei, YU Shuiqiang, YU Lizhong, et al. Application of minirhizotron in fine root studies[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2006, 4(4): 4715. |