2. 北京北控京奥建设有限公司, 102100, 北京;

3. 北京石京龙滑雪娱乐有限公司, 102100, 北京;

4. 北京川卅科技发展有限公司, 100041, 北京

中国水土保持科学  2021, Vol. 19 2021, Vol. 19  Issue (3): 95-102. DOI: 10.16843/j.sswc.2021.03.012 Issue (3): 95-102. DOI: 10.16843/j.sswc.2021.03.012 |

根据《2018中国滑雪产业白皮书》的统计,我国滑雪产业日益繁荣,滑雪场的数量、规模和滑雪人次都呈增长趋势,截至2018年底,我国滑雪场数量近750家,全国雪道总面积约为3 500 hm2,这其中有相当一部分滑雪场采用人工造雪。滑雪场在为人们提供休闲娱乐的同时也产生了许多土壤侵蚀隐患[1]。

融雪过程会产生较大的土壤侵蚀危害,加拿大皮斯河流域融雪过程中产生的土壤侵蚀占比高达80%[2],美国西北部太平洋沿岸融雪侵蚀占比达到90%[3]。融雪是一个极其复杂的过程,受到多个因素的影响,其中季节的变化对积雪消融过程起决定性作用[4],此外,积雪地的坡度、坡向和地表覆盖物等[5]也对积雪融化有重要影响。积雪消融过程产生大量的地表径流是融雪侵蚀的主要动力来源,融雪期表层解冻的土壤为融雪侵蚀提供了物质条件,同时土壤在冻融作用下密度和黏结性发生改变、团聚体的结构受到破坏,从而阻滞融水入渗[6],带来严重的危害。

人造积雪的密度远大于自然积雪[7],滑雪场植被覆盖度较低,冻融土的性质也发生了变化,春天升温后,积雪迅速融化会产生大量融水,加上正融土的可侵性最大[8],因此人造积雪可能会造成更大的土壤侵蚀。坡面产流产沙是土壤侵蚀很重要的特征,但目前对融雪产流产沙特征的研究主要集中在自然降雪[9-14],针对滑雪道人造雪融雪的研究相对较少,因此,对滑雪道人造雪融雪产流产沙的研究具有重要意义。为了研究滑雪道人造雪融雪的产流产沙特征,笔者通过野外简易径流小区进行观测和研究,为滑雪场雪道建设和其土壤侵蚀防治提供理论依据。

1 研究区概况北京石京龙滑雪场位于延庆城区北部,距离北京市区约80 km,雪场占地40 hm2,位于E 115°57′32.13″~115°58′4.39″、N 40°31′21.16″~40°31′51.33″,属大陆性季风气候。该地区多年平均温度8.8 ℃,最高气温39 ℃,最低气温-27.3 ℃,汛期集中在6-9月,多年平均降水量为493 mm。主要土壤类型为褐土。研究区主要植被为苜蓿(Medicago sativa)和狗尾草(Setaria viridis),有少量蒲公英(Taraxacum mongolicum)和火炬树(Rhus typhina)。土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主,容许土壤流失量为200 t/(km2·a)。

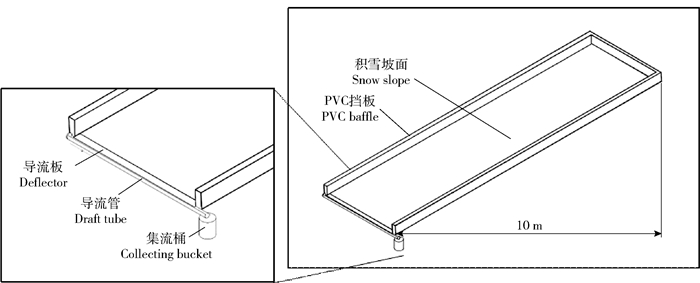

2 材料与方法 2.1 径流小区设计本研究采用径流小区实验法,在北京延庆石京龙滑雪场的中级赛道布设2个规格为2.5 m×10 m的径流小区(表 1)。每个小区的上、左和右3面用PVC挡板拦挡,挡板竖直立于坡面上,地下深埋30 cm,地上部分保留50 cm,用于防止小区外径流流入。小区底部设置有导流板,导流板嵌入地表与坡面成5°夹角。导流板下端连接PVC导流管,比降为2%,将地表径流及携带的泥沙引入集流桶中,导流管为3/4圆形断面,可以有效防止径流过大,冲出管道。导流管末端连接集流桶,桶顶部加盖,结构示意图见图 1。

| 表 1 径流小区基本情况表 Tab. 1 Basic situation table of runoff plots |

|

图 1 径流小区结构示意图 Fig. 1 Structural sketch of runoff plot |

观测时间为2018年4月10-11日,雪道处于融雪末期,滑雪场停运。每日08:00-18:00,每隔1 h记录一次积雪厚度、气温和地下0~10 cm地温。气温采用Davis vantage pro气象站持续监测,地温采用Spectrum Mini Station便携式土壤三参数仪测定,由于2个径流小区距离较近,所以仅测量1个气温。每隔1 h更换集流桶,测量集流桶内的水量,计算出径流流量,之后将桶内的水搅匀,取一定量的水样,烘干称量,测得含沙量。

用环刀在积雪坡面上取积雪,密封后称量,计算出积雪体积密度。同时用环刀取原状土,带回室内烘干称量,计算土壤密度。

用木质雪尺来测量积雪体厚度,用皮尺来测量积雪体各边长度。

2.3 指标计算积雪密度

| $ \rho = \frac{{{m_1} - {m_{\rm{a}}}}}{{{v_1}}}。$ | (1) |

式中:ρ为积雪密度,g/cm3;m1为积雪样品加环刀质量,g;ma为环刀质量,g;v1为环刀体积,100 cm3。

土壤密度

| $ \omega = \frac{{{m_2} - {m_0}}}{{{v_1}}} 。$ | (2) |

式中:ω为土壤密度,g/cm3;m2为烘干后土样加环刀质量,g;m0为环刀质量,g。

径流小区中的积雪体可看作梯形体,积雪体积

| $ V = \frac{{\left( {{h_1} + {h_2}} \right){l_1}{l_2}}}{2} 。$ | (3) |

式中:V为积雪体积,m3;h1为积雪体下端积雪厚度,m;h2为积雪体上端积雪厚度,m;l1为积雪体垂直于坡向的长度,m;l2为积雪体的平行于坡向到长度,m。

由于径流中含沙量特别小,径流流量计算中忽略泥沙的体积,径流流量

| $ Q = \frac{{{\rm{ \mathsf{ π} }}{d^2}{h_3}}}{{4t}} 。$ | (4) |

式中:Q为径流流量,m3/s;d为集流桶的直径,m;h3为集流桶中水深,m;t为采样时间间隔,3.6×103 s。

| $ C = \frac{{{m_3} - {m_{\rm{b}}}}}{{{v_2}}} 。$ | (5) |

式中:C为水样的含沙量,kg/m3;m3为取样盒与泥沙的总质量,kg;mb为取样盒的质量,kg;v2为水的体积,0.5×10-3 m3。

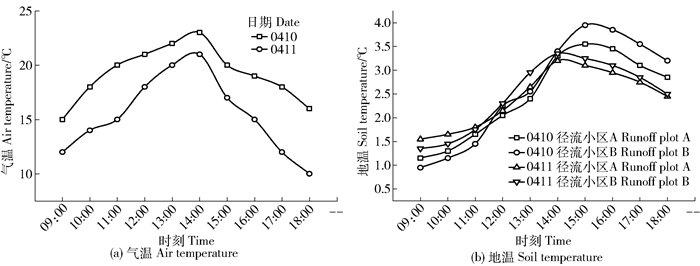

3 结果与分析 3.1 温度变化特征温度受到太阳辐射的影响,随着时间推移呈现出一定的变化趋势。由图 2a可以看出,4月10日09:00-18:00内,最高气温23 ℃,最低气温15 ℃,最大温差为8 ℃;4月11日09:00-18:00内,最高气温21 ℃,最低气温10 ℃,最大温差11 ℃。4月10日最高气温和最低气温均高于4月11日。气温曲线均呈现明显的“波峰”型,09:00开始该地区接收到太阳辐射的能量,气温开始上升,14:00过后,太阳辐射减弱,同时受到乌云遮盖,地表起风,气流加速运动,气温迅速回落,2个观测日气温的峰值均出现在14:00。

|

图 2 气温和地温随时间变化过程 Fig. 2 Air temperature and soil temperature changing with time |

由图 2b可以看出,09:00-15:00内,地温持续上升,在15:00左右热量积累达最大值,此时地温达最高值,15:00之后,地温开始减小,太阳辐射的热量虽然减弱,地表还有热量累计,所以减小的幅度较小。气温和地温随着时间表现出相同的变化趋势,气温总是高于地温,并且气温出现峰值的时间略早于地温,这是太阳辐射能量传导引起的差异。

3.2 积雪体积变化规律在积雪融化2个观测日内,径流小区积雪下边缘平均缩短2.73 m,上边缘平均缩短0.13 m,左边缘平均缩短0.24 m,右边平均缘缩短0.31 m,厚度平均减少0.30 m,体积平均约减小2.83 m3。上层积雪融化得比下层的快,融雪呈现出由四周向中间的“收缩”状。

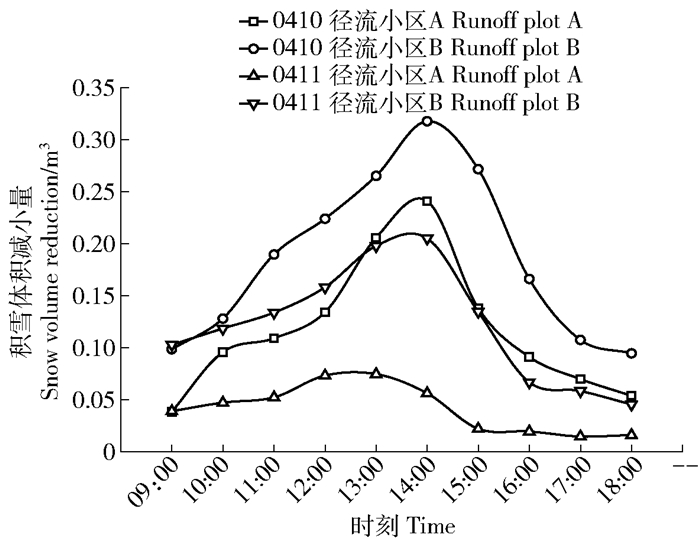

积雪体积减小量可以更直观地反映各时段体积变化情况,由图 3可知,观测期间各径流小区积雪体积减小量均随着时间增大呈现出先增大后减小的趋势,除4月11日径流小区A峰值出现在13:00外,其余均在14:00达到峰值。不同观测日期不同径流小区,峰值积雪体积减小量有所差异,表现为4月10日径流小区B>4月10日径流小区A>4月11日径流小区B>4月11日径流小区A。

|

图 3 积雪体积减小量随时间变化过程 Fig. 3 Process of snow volume reduction changing with time |

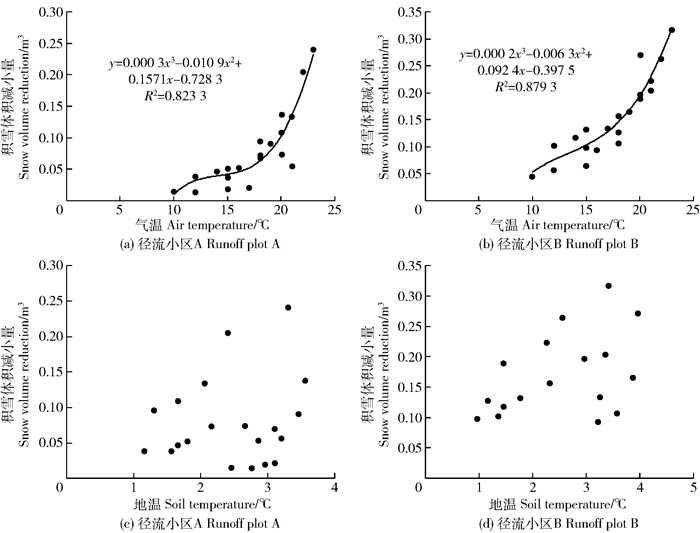

将2个径流小区的积雪体积减小量与气温、地温进行拟合。如图 4所示,径流小区A和径流小区B的积雪体积减小量与气温呈三次函数关系,R2均>0.80,拟合效果较佳。但2个径流小区的积雪体积减小量与地温的拟合效果不理想,未表现出稳定的规律。

|

图 4 积雪体积减小量随温度变化过程 Fig. 4 Snow volume reduction changing with soil temperature |

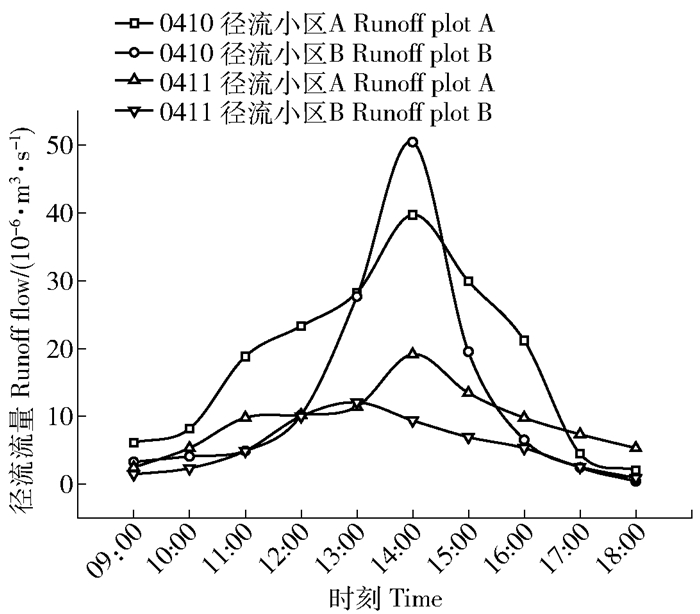

如图 5所示,观测期间,2个径流小区均未出现断流情况,并且随着时间增加,2个径流小区的径流流量都呈现出先增大后减小的趋势,但径流流量峰值和达到峰值的时刻有所差异。融雪径流流量变化过程可分为4个阶段,09:00-11:00为缓慢增加阶段,这一阶段太阳辐射的热量到达地表,上层积雪吸收热量并将热量向四周传递,积雪由上而下逐渐缓慢融化,融水在重力作用下开始向下流动,在坡面汇集形成地表径流;11:00-14:00为迅速增加阶段,在这段时间,地温和气温先后达到最大值,积雪融化速度加快,产生的径流更多,直至达到峰值;14:00-16:00为迅速减小阶段,这一阶段太阳辐射强度明显减弱,地温和气温都有所下降,径流流量迅速减小;16:00-18:00为缓慢减小阶段,这一阶段气温和地温已经下降至较低,积雪融化速度也降至较小,产流非常少。

|

图 5 径流流量随时间变化过程 Fig. 5 Runoff flow changing with time |

4月10日,2个径流小区的径流流量都是在14:00时达到峰值,径流小区B的峰值径流流量大于径流小区B,两者分别为50.46×10-6和39.71×10-6 m3/s,4月12日,径流小区A的径流流量在13:00达到峰值,径流小区B在14:00达到峰值,分别为9.35×10-6和19.13×10-6 m3/s,2个小区相较于4月10径流流量峰值都有所减小,这主要和两天的温度差异有关,除4月10日13:00-15:00段和4月11日12:00-13:00段,其他时间段小区A的径流流量均>小区B。

3.3.2 温度对融雪产流的影响通过相关性分析(表 2)发现,2个径流小区中,气温与径流流量呈极显著的正相关关系,地温与径流流量的关系不显著。地温一方面促进积雪底部融化,一方面使土壤解冻从而影响土壤入渗能力[9],情况较为复杂,因此相关性不显著,与上文地温与积雪体积减小量拟合得出的结果一致。

| 表 2 融雪产流与温度的关系 Tab. 2 Relationship between runoff from snow melting and temperature |

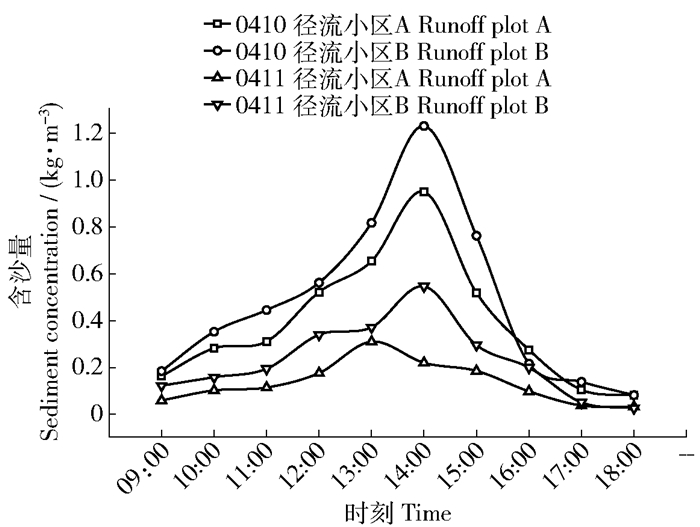

由图 6可以看出,随着时间的增加,2个径流小区的含沙量均呈现出先增大后减小的趋势。变化过程也可以分为4个阶段,09:00-11:00为缓慢增加阶段;11:00-14:00为迅速增加阶段,含沙量达到峰值;14:00-16:00为迅速减小阶段;16:00-18:00为缓慢减小阶段。含沙量随着时间的变化规律与径流变化规律一致,但2个径流小区的大小规律并不一致,整体上径流小区B的含沙量大于径流小区A,这主要是由于下垫面土壤性质不同导致抗蚀性不同。2个小区4月10日的含沙量分别大于4月11日,结合2日径流流量结果可以看出,对于同一径流小区,含沙量随着径流增加而增加。

|

图 6 含沙量随时间变化过程 Fig. 6 Sediment concentration changing with time |

2个径流小区的平均径流流量为11.52×10-6 m3/s,平均含沙量为0.30 kg/m3,平均侵蚀模数达到4 360 t/(km2·a),属于中度侵蚀[15]。

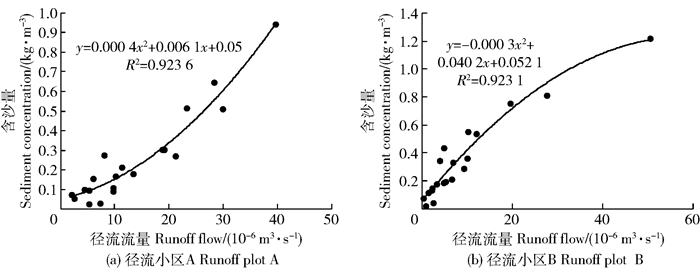

3.4.2 融雪产沙与径流的关系通过对含沙量和径流流量的回归分析(图 7)可以看出,含沙量和径流流量呈线性关系(R2>0.88),含沙量随着径流流量的增加而增加,且径流小区A含沙量的增加速率逐渐增大,而径流小区B的逐渐减小。

|

图 7 含沙量随径流流量变化过程 Fig. 7 Sediment concentration changing with runoff flow |

太阳辐射是气温和地温主要的能量来源,温度随着太阳辐射的增强和减弱而呈现先增大后减小的变化规律,气温要高于地温,主要是因为积雪覆盖使能量在大气传递至地表的过程中发生削减和滞后,也正因为如此,气温峰值的出现时间比地温峰值早。虽然本研究中2个径流小区共用了相同的气温数据,但仅从地温大小来看,径流小区B的地温上升快并且整体上大于小区A,这主要是受到坡向的影响,小区B为半阳坡,相较于半阳坡的小区A,有着较多的太阳辐射强度和时间。积雪在融化时表层融化速率大于底层和体积减小量先增大后减小的趋势均与温度有密切的关系,可见温度是影响积雪融化的重要环境因素。但在积雪融化过程中,受地温影响较多的底层积雪压实且与下垫面接触,有着更为复杂的热量交换,因此地温与积雪体积减小量的拟合效果欠佳。

积雪融化过程中,伴随着体积减少,径流流量增加,径流小区A的体积减小量比小区B小,但其径流流量整体上却大于小区B,这主要是因为融水流至地表先通过土壤入渗分配了一部分,其余部分才汇集形成径流,径流小区B的土壤密度小于小区A,因此地表土壤入渗能力强,形成的径流就较少。辛平等[16]的研究表明,地表覆盖会增加地表粗糙度,降低流速,增加入渗,减少径流,因此小区B的草茬也对减少径流起到了一定的作用;同时和继军等[17]的研究得出坡面径流量随坡度增大而增大的结论,因此小区A的坡度>小区B,这也是小区A的径流流量较大的原因。径流在4月10日13:00-15:00段和4月11日12:00-13:00段内小区B的径流流量大于小区A,产生这一现象可能的原因是温度达到峰值,积雪融化成水的量也达到了最大,此时地表发生超渗产流,加之小区B为半阳坡,温度更高,因此其径流流量更大。

径流是坡面产沙的主要动力来源,对于同一坡面,径流流量越大,其携带的泥沙越多,径流流量与含沙量呈正相关。但是从本文研究结果来看,影响坡面融雪产沙的因素除了径流,还包括下垫面,主要为表层土壤和坡面覆盖程度。土壤密度越小,土壤孔隙就越大,这样会增加土壤入渗,但是更松散的土壤结构具有较差的抗蚀性,使土壤颗粒更容易随着径流发生迁移,这也是小区B的径流流量较小,但含沙量较大的原因。同时,小区A的含沙量增加速率逐渐增大,而小区B的逐渐减小,主要是因为小区B有草茬覆盖,泥沙被草茬逐渐拦挡堆积,阻挡泥沙运移的作用逐渐增加。

人造滑雪场普遍存在管护不到位、土壤抗蚀性弱、植被建设缺乏等问题,这也是升温后的雪道在融雪过程中产生土壤侵蚀的主要原因。通过本研究可以发现,土壤不但通过入渗过程影响着径流流量,也因其抗蚀性而影响着产沙量,因此对土壤的改良可以同时减少土壤侵蚀的动力来源和物质来源。增加土壤肥力,提高土壤有机质含量,可以促进土壤水稳性团聚体的形成,从而使土壤兼顾了更好的渗透能力和更好的抗蚀性。同时,建设植被可以增加地表粗糙度,也可以改良土壤理化性质,从而起到防治土壤侵蚀的作用。

5 结论温度是影响融雪的主要因素,滑雪道人造雪融雪的径流流量和产沙量呈现先增大后减小的日变化规律,其中,平均径流流量为11.52×10-6 m3/s,平均含沙量为0.30 kg/m3,平均土壤侵蚀模数为4 360 t/(km2·a),属于中度侵蚀。径流流量与气温呈显著正相关,与地温相关性不显著;除此之外,径流流量与含沙量也受到坡面土壤、覆盖物及坡度的影响,且径流流量和含沙量满足线性关系。因此,应该更加重视滑雪道的地表土壤整治改良和植被建设,通过提高滑雪道坡面土壤渗透能力、降低可蚀性来减少人造雪融雪形成径流、造成土壤侵蚀,增加坡面植被覆盖也可以起到很好的效果。

| [1] |

魏霞, 丁永建, 李勋贵. 冻融侵蚀研究的回顾与展望[J]. 水土保持研究, 2012, 19(2): 271. WEI Xia, DING Yongjian, LI Xungui. Review and prospect of freeze-thaw erosion research[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2012, 19(2): 271. |

| [2] |

VLIET L J P V, HALL J W. Effects of two crop rotations on seasonal runoff and soil loss in the Peace River region[J]. Canadian Journal of Soil Science, 1991, 71(4): 533. DOI:10.4141/cjss91-051 |

| [3] |

WISCHMEIER W H, SMITH D D. Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning[J]. Agric Handbook, 1978, 537: 7. |

| [4] |

范昊明, 武敏, 周丽丽, 等. 融雪侵蚀研究进展[J]. 水科学进展, 2013, 24(1): 147. FAN Yuming, WU Min, ZHOU Lili, et al. Research progress of snow melting erosion[J]. Advances in Water Science, 2013, 24(1): 147. |

| [5] |

MARKS D, KIMBALL J, TINGEY D, et al. The sensitivity of snowmelt processes to climate conditions and forest cover during rain-on-snow: A case study of the 1996 Pacific Northwest flood[J]. Hydrological Processes, 2015, 12(10/11): 1569. |

| [6] |

范昊明, 蔡强国. 冻融侵蚀研究进展[J]. 中国水土保持科学, 2003, 1(4): 50. FAN Yuming, CAI Qiangguo. Research progress of freeze-thaw erosion[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2003, 1(4): 50. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2003.04.012 |

| [7] |

杨占武. 北京冬奥会和冬残奥会人工造雪的研究[J]. 冰雪运动, 2017, 39(1): 3. YANG Zhanwu. Research on artificial snow-making in Beijing Winter Olympics and Winter Paralympics[J]. China Winter Sport, 2017, 39(1): 3. |

| [8] |

张科利, 刘宏远. 东北黑土区冻融侵蚀研究进展与展望[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(1): 17. ZHANG Keli, LIU Hongyuan. Research progresses and prospects on freeze-thaw erosion in the black soil region of Northeast China[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2018, 16(1): 17. |

| [9] |

焦剑, 谢云, 林燕, 等. 东北地区融雪期径流及产沙特征分析[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 333. JIAO Jian, XIE Yun, LIN Yan, et al. Study on snowmelt runoff and sediment yields in Northeast China[J]. Geographical Research, 2009, 28(2): 333. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.02.007 |

| [10] |

华文杏, 范昊明, 许秀泉, 等. 东北坡耕地春季融雪侵蚀观测研究[J]. 水土保持学报, 2017, 31(2): 92. HUA Wenxing, FAN Haoming, XU Xiuquan, et al. Observation on the spring snowmelt erosion of sloping farmland in Northeast China[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2017, 31(2): 92. |

| [11] |

陈卫东, 张波, 霸广忠. 春雪消融产生的森林径流特征及其影响[J]. 黑龙江水利科技, 2001, 29(3): 54. CHEN Weidong, ZHANG Bo, BA Guangzhong. Characteristics and effects of forest runoff caused by snow melting in spring[J]. Heilongjiang Science and Technology of Water Conservancy, 2001, 29(3): 54. DOI:10.3969/j.issn.1007-7596.2001.03.029 |

| [12] |

李倩, 李兰海, 包安明. 开都河流域积雪特征变化及其与径流的关系[J]. 资源科学, 2012, 34(1): 91. LI Qian, LI Lanhai, BAO Anming. Snow cover change and impact on streamflow in the Kaidu river basin[J]. Resources Science, 2012, 34(1): 91. |

| [13] |

周宏飞, 王大庆, 马健, 等. 新疆天池自然保护区春季融雪产流特征分析[J]. 水土保持学报, 2009, 23(4): 68. ZHOU Hongfei, WANG Daqing, MA Jian, et al. Analysis of snowmelt runoff formation regularity during the spring in the natural conservation area of Tianchi Lake in Xinjiang[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2009, 23(4): 68. |

| [14] |

朱宾宾, 满秀玲, 俞正祥, 等. 大兴安岭北部森林小流域融雪径流特征[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2016, 40(6): 70. ZHU Binbin, MAN Xiuling, YU Zhengxiang, et al. Forming process of snowmelt-runoff of forest watershed in northern region of Da Hinggan Mountains[J]. Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition), 2016, 40(6): 70. |

| [15] |

中华人民共和国水利部. 土壤侵蚀分类分级标准: SL 190-2007[J]. 北京: 中国水利水电出版社, 2008, 8. |

| [16] |

辛平, 黄高宝, 徐银萍, 等. 耕作方式与地表覆盖量对苜蓿及小麦地水蚀过程的影响[J]. 水土保持学报, 2007, 21(2): 16. XIN Ping, HUANG Gaobao, XU Yinping, et al. Effects of tillage methods and straw cover on water erosion of lucerne and wheat fields[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2007, 21(2): 16. |

| [17] |

和继军, 蔡强国, 刘松波. 次降雨条件下坡度对坡面产流产沙的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(5): 1263. HE Jijun, CAI Qiangguo, LIU Songbo. Effects of slope gradient on slope runoff and sediment yield under different single rainfall conditions[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2012, 23(5): 1263. |