-

项目名称

- 国家重点研发计划政府间/港澳台重点专项项目“利用地理空间技术监测和评估土地利用/土地覆被变化对区域生态安全的影响”(2018YFE0184300);国家自然科学基金“哈尼梯田遗产区聚落景观快速变化机制与景区化过程及保护”(41761115)

-

第一作者简介

- 刘敬(1995-), 男, 硕士研究生。主要研究方向: 喀斯特环境与水资源。E-mail: 2245427725@qq.com

-

通信作者简介

- 角媛梅(1972-), 女, 博士, 教授。主要研究方向: 从事景观生态。E-mail: ymjiao@sina.com

-

文章历史

-

收稿日期:2020-03-09

修回日期:2021-04-20

经济快速发展的同时带来一系列环境问题,其中土壤侵蚀及其衍生的水土流失问题正成为中国乃至全球所面临的严峻挑战。根据《第一次全国水利普查水土保持情况公报》,截至2011年末,全国(除港澳台地区)土壤侵蚀总面积294.91万km2, 占普查范围总面积的31.12%;以水蚀对我国影响最为深远,通常导致土壤退化、湖库淤塞、危害农业生产等问题。为此,我国采取多种防治措施,有力扭转了土壤侵蚀及其引发的水土流失态势,但形式依然严峻。党的“十八大”提出建设“美丽中国”、实现绿色发展目标后,水土流失研究重要性和紧迫性更加凸显。

我国对水土流失的研究开展较早,在西周时期就有“平治水土”之说,《诗经》已有对土坡侵蚀防治、合理利用土地重要性的确切描述。新中国成立以来,为发展农业生产和保护生态环境,治理水土流失成为一项重要工作。众多科研单位、学者积极投身其中,取得不少可喜成果,主要表现在水土保持研究进展[1]、土壤侵蚀预测模型[2]、南方红壤区[3]和西南喀斯特地区[4]土壤侵蚀时空演变等方面。学者们从多区域、多维度对水土流失作了较为细致的综合论述,脉络清晰、内容详实,为相关研究提供了极大便利;但同时也存在难以全面反映水土流失研究的局限。鉴于此,笔者以CiteSpace为主要工具、结合文献计量学分析思想,依托中国知网近20年国内水土流失研究成果,从宏观尺度出发,以图谱的方式纵向归纳了我国水土流失研究各个时期发展过程、研究热点及其成果,梳理其发展脉络,揭示我国水土流失研究当前现状及预测今后的发展方向,以期为相关水土保持工作提供参考。

1 数据来源与研究方法 1.1 数据来源与预处理以中国知网(CNKI)数据库作为检索来源。研究时段选定上,考虑到新世纪以来伴随着经济迅猛发展土壤侵蚀急剧恶化,水土流失研究进入一个新的阶段;党的“十八大”提出建设“美丽中国”目标后、“十九大”明确了到本世纪中叶建设成包括美丽在内的“五位一体”现代化强国目标,掀起了关于水土流失研究新的高潮。综合以上考量,所选取的文献期刊时间范围限定为近20年即2000-2019年。

其次,在检索要求上,对比“主题”“全文”“篇名”“摘要”等检索条件,经过甄别并参考同类研究,最终确定“土壤侵蚀”或“水土流失”为主题词进行高级检索;在期刊等级上,考虑到近年来学术发展的迅猛态势、以及学术的严谨性和权威性,确定核心以上期刊。最终确定时间跨度为2000-2019年,以10年为周期共检索到4 155篇期刊文献,检索截止日期为2019年12月17日。为保证数据源质量,对检索到的4 155篇文献进行人工筛选,通过对标题、摘要及关键词信息的阅读,剔除与研究主题关联度不高的期刊文献,最终确定3 676篇,导出格式为Refwords,保存形式为txt。

最后,在分析指标上,选取“研究机构”“研究者”和“关键词”作为3个主要分析指标;在研究热点分析、发展趋势预测上,相对于“研究机构”“研究者”,“关键词”更能反映特定时段水土流失的研究聚焦,因此,选取“关键词”时段来研究变化分析。

1.2 研究方法常见的文献分析软件工具有MATLAB、Python-BiblioTools、VOSviewer、Gephi和CiteSpace等[5]。其中,陈超美以Java语言为基础开发的CiteSpace分析软件兼有“图”与“谱”双重特性,对于把握某一学科领域中的前沿方向和热点问题具有显著便捷作用。借助CiteSpace软件强大、便捷的分析功能,以“作者”、“单位机构”及“关键词”为主要因子进行分析。在实际操作中,考虑到CiteSpace软件的稳定性,并未选取最新版本5.6.R2,而是选用2019年8月21日更新的5.5.R2版本。此外,时间切片统一设置为1年,其他为默认,所选定的各指标经系统分析后得到相应图谱。图谱中节点的不同颜色表示不同年份,节点的大小表示关键词在特定时段内的聚焦程度,节点间连接线则表示不同关键词所出现的频次,线条越粗表示共同词汇出现的频次越高、为大多数研究者所关注。

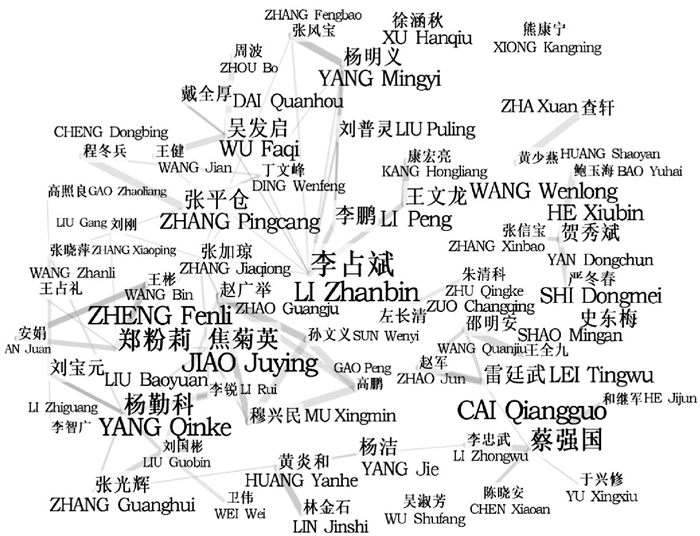

2 水土流失研究进展的网络图谱分析 2.1 作者网络图谱特征基于作者的网络图谱特征可以形象地反映出特定时段内某领域研究者情况。图 1为发文量超过5篇的作者图谱,共有985个节点,1 889条连接线,二者数量明显差异表明相似主题关注者较多;发文量居于前5(即超过30篇)的团队为李占斌(68篇)、李鹏(30篇),其次是郑粉莉团队(40篇)、第3是蔡强国团队(39篇)、杨勤科和焦菊英团队并列第4(32)篇。这表明在过去20年时间里,以上科研团队在水土流失研究方面走在了前列,一定程度上引领该领域研究。此外,部分作者虽然发文不多,比如李锐、张科利等,但与其他团队合作较为密切,学术思维在不同团队间得到交流发散。

|

受图幅限制及视觉效果考虑,作者图谱呈现时以发文量5篇为阈值。 Due to the limitation of the map size and the consideration of visual effects, the author uses 5 articles as the threshold when presenting the map. 图 1 基于作者的2000-2019年国内水土流失研究网络图谱 Fig. 1 Network atlas of soil and water loss research in China from 2000 to 2019 based on the author |

文献是展示科研成果的重要形式,发文量在一定程度上可以有效地衡量各研究机构的发展与研究成效。以“机构”作为节点类型,图谱中共统计有442个网络节点,776条连线。图 2为2000-2019年间发文量居于前10的团队,可以看出发文量居于前5的是中国科学院水利部水土保持研究所(155篇)、西北农林科技大学资源环境学院(133篇)、中国科学院水利部水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室(119篇)、西北农林科技大学水土保持研究所(105篇)、中国科学院大学(97篇)。其中,中国科学院水利部水土保持研究所发文量居于首位,科研水平明显高于其他机构院校,反映出其强大的研究能力。发文量前5的团队中,3个是高校,2个是科研机构;与张宇婷等[6]近30年水土流失的研究相比,说明近20年高校有了较大发展。

|

图 2 基于研究机构的2000-2019年国内水土流失研究知识图谱 Fig. 2 Network atlas of soil and water loss research in China from 2000 to 2019 based on the research institute |

相比于研究机构和研究者,研究的关键词更加能够反映特定时段水土流失研究的热点和方向,同时透过关键词也能从侧面反映出该时段的主要事件。国内近20年的水土流失研究位于前3的关键词均为“土壤侵蚀”“水土流失”“水土保持”,而且随着时间推移,其出现频率增加了近4~5倍(表 1),这说明水土流失在最近10年关注度不断上升。除以上3个高频词汇,2000-2009年黄土高原、生态环境和小流域成为研究热点,表明本时段对黄土高原关注较多,研究尺度上侧重于小流域,以整治恢复为突破口、进而实现区域生态环境的加快恢复和良性发展。在2010-2019年,坡耕地、侵蚀、GIS、土地利用逐渐成为高频词,并且出现遥感、RUSLE等技术词汇,表明过去10年研究与人类生产生活联系日益密切,研究手段上日益多样,聚焦于解决实际问题;在尺度上有向微观转移的趋势。

| 表 1 近20年不同时段水土流失研究的主要高频词汇 Tab. 1 Main high-frequency vocabulary of soil and water loss research in different periods in recent 20 years |

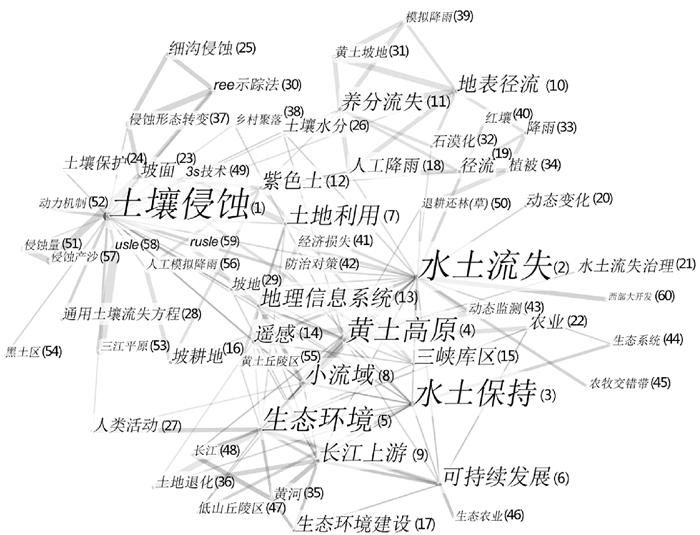

2000-2009年国内水土流失研究关键词图谱中共有123个网络节点、230条连接线(图 3)。根据方向和性质,将其分为2部分。第1部分为传统水土流失研究的延续和深化:包括“黄土高原”“坡耕地”“土地利用”“3S技术”等关键词。随着市场经济不断发展传统农业从业人口持续减少,此前因为生产粮食而开垦的坡地在缺少人为管护情况下面临极大的土壤侵蚀风险[7],部分地区流域景观呈现出明显破碎化[8],水土流失局部加剧。许多学者遵循综合治理的原则,聚焦于小流域坡面、坡长坡度等的侵蚀研究;同时在不同土壤类型背景下生态恢复的树种优化配置、林草复合生态系统与植被恢复等方面开展了许多有益的探索[9]。

|

(1) Soil erosion. (2) Soil and water loss. (3) Soil and water conservation. (4) Loess Plateau. (5) Eco-environment. (6) Sustainable development. (7) Land use. (8) Small Watershed. (9) Upper Yangtze River. (10) Runoff. (11) Nutrient loss. (12) Purple soil. (13) Geographic Information System. (14) Remote sensing. (15) Three Gorges Reservoir region. (16) Sloping farmland. (17) Ecological environment construction. (18) Artificial rainfall. (19) Runoff. (20) Dynamic change. (21) Soil erosion control. (22) Agriculture. (23) Slope. (24) Soil protection. (25) Rill erosion. (26) Soil Moisture. (27) Human activity. (28) General soil erosion equation. (29) Sloping fields. (30) REE tracer method. (31) Loess slope land. (32) Rocky desertification. (33) Rainfall. (34) Vegetation. (35) Yellow River. (36) Land degradation.. (37) Change of erosion pattern. (38) Rural settlement. (39) Simulated rainfall. (40) Red soil. (41) Economic losses. (42) Prevention and control measures. (43) Dynamic monitoring. (44) Ecosystem. (45) Agro-pastoral ecotone. (46) Ecological Agriculture. (47) Low mountain and hilly area. (48) Yangtze River. (49) 3S Technology. (50) Returning farmland to forest (returning grass). (51) Erosion. (52) Dynamic mechanism. (53) Sanjiang Plain. (54) Black soil area. (55) Loess hilly region. (56) Artificial rainfall simulation. (57) Erosion and sediment yield. (58) Universal Soil Loss Equation. (59) Revised Universal Soil Loss Equation. (60) Western development. 图 3 基于关键词的2000-2009年国内水土流失研究网络图谱 Fig. 3 Network atlas of soil and water loss research in China from 2000 to 2009 based on keywords |

第2部分为导向性研究:包括“西部大开发”“三峡库区”等特定时间内国家战略、重大事件。1999年提出实施西部大开发战略后,掀起了包括四川在内的西部地区水土流失综合治理的实践探索与生态修复[10]等方面新的研究序幕。2002年12月6日国务院通过《退耕还林条例》,对治理土壤侵蚀、促进水土保持工作具有重要指导意义,不少学者对退耕还林与水土流失的内在机理进行了研究分析。2006年建成三峡大坝,一些学者对三峡移民库区生态环境规划及实施[11]、水土流失的时空演变及地理空间分异特征与规律[12]等进行了研究。赵芹等[13]对汶川震后水土流失造成的经济损失与经济建设主要指标进行了探讨,为灾后生态重建和水土保持管理决策者提供了科学参考。类似的研究还有新世纪以来面对日益严峻的环境和生态问题,2003年提出《科学发展观》战略后“环境问题”“生态安全”等成为该时段又一个研究热点,其原因机理是相似的,都反映出我国水土流失研究以解决实际问题为出发点,主动服务于国家建设和社会发展。

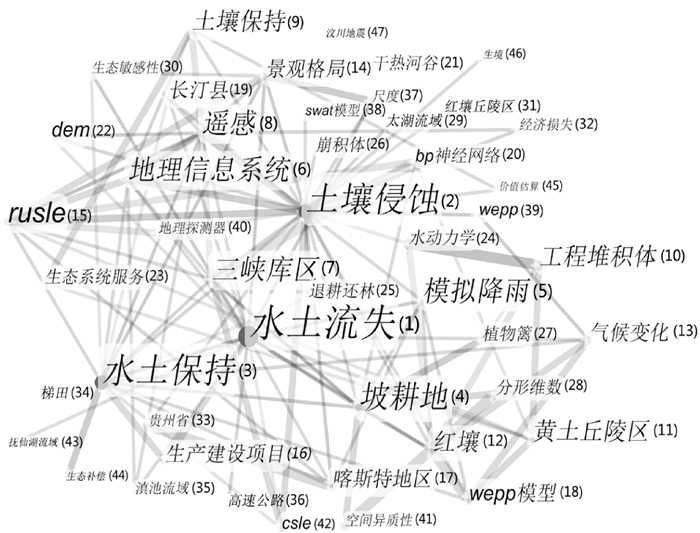

2.3.2 2010-2019年国内水土流失研究发展态势2010-2019年国内水土流失研究关键词图谱中共有220个网络节点、1 267条连接线(图 4),与2000-2009年相比,节点数量增长了1倍、连线增加近5倍;表明2010-2019年我国水土流失研究发展迅速,发文量有了极大提高,不同研究团队和研究者之间交流得到进一步加强;研究方向呈出现出宽领域、多层次的特点。该时期研究分为4个部分。

|

(1) Soil and water loss. (2) Soil erosion. (3) Soil and water conservation. (4) Sloping farmland. (5) Simulated rainfall. (6) Geographic Information System. (7) Three Gorges Reservoir Area. (8) Remote sensing. (9) Soil conservation. (10) Engineering accumulation. (11) Loess hilly region. (12) Red soil. (13) Climate change. (14) Landscape pattern. (15) Revised Universal Soil Loss Equation. (16) Production and construction projects. (17) Karst area. (18) Water Erosion Prediction Project model. (19) Changting county. (20) Back propagation neural network. (21) Dry-hot valleys. (22) Digital Elevation Model. (23) Ecosystem services. (24) Hydrodynamics. (25) Grain-for-Green project. (26) Colluvial deposit. (27) Hedgerow. (28) Fractal dimension. (29) Lake Taihu basin. (30) Sensitivity of ecosystem. (31) Red soil hilly region. (32) Economic losses. (33) Guizhou province. (34) Terraces. (35) Dianchi Lake Basin. (36) Highway. (37) Scale. (38) Soil and Water Assessment Tool. (39) Water Erosion Prediction Project. (40) Geodetector. (41) Spatial heterogeneity. (42) Chinese Soil Loss Equation. (43) Fuxian Lake Basin. (44)Ecological compensation. (45) Value estimate. (46) Biotope. (47) Wenchuan earthquake. 图 4 基于关键词的2010-2019年国内水土流失研究网络图谱 Fig. 4 Network atlas of soil and water loss research in China from 2010 to 2019 based on keywords |

第1部分为方法模型性研究。除GIS、遥感等常规方法外,以通用水土流失方程“USLE/RUSLE”为基础,众多学者结合“DEM”“csle”“wepp模型”“地理探测器”“InVEST”等新的技术手段,通过综合运用层次分析法、空间叠加等方法以及侵蚀模型、人工模拟降雨实验等途径,促进了土地利用方式与类型、侵蚀产流产沙等的研究由宏观分析到微观检验的转变,研究的科学性严谨性不断增强;同时为探索适合我国国情的方法模型积累了宝贵经验。

第2部分为工程性研究。这一时段与2000-2009年相比更关注人类生产建设活动,“生产建设项目”“工程堆积体”“高速公路”等成为时段热词。从现实中看,2010-2019年正值“十二五”“十三五”,我国相继建成一批关乎国计民生的重大基础性工程。水电风电等清洁能源项目区的水土保持生态效应研究[14]、铁路规划与设计生态风险评价、弃土弃渣体与侵蚀的定量研究[15]等成为这一时段水土流失研究的新热点。研究的热词与实际情况是对应的。

第3部分为区域细化研究。黄土高原等传统区域的研究得到进一步加强,对南方部分区域关注上升,如红壤区泥沙流失量、喀斯特槽谷区研究成为新的聚焦。研究尺度不断细化,包括贵州等省域尺度以及长汀等县域尺度,以及滇池流域、太湖流域等小流域,其中部分地区对水土流失的研究进入到作物种植领域,典型的为玉米间作马铃薯对水土保持的调控机制等[16]。侧面反映出这一时段研究在尺度上不断细化、对南方地区的研究不断增多,聚焦于区域性空间演变、土壤退化、耕地生态风险。反映出这一时期研究由宏观逐渐转向微观,在方法上有了较大创新,研究过程更加科学严谨、结果更具准确性。

第4部分为生态文明建设。包括“生态修复”“生态系统服务”“生态补偿”等方面。这一时期,我国相继推进天然林资源保护二期工程、祁连山水源涵养区生态保护和综合治理、青藏高原东南缘生态环境保护等一系列重大生态工程,水土流失的研究也发生了新的变化。生态修复上,主要体现为煤矿区水土保持与地形改造[17]、稀土开采的尾渣修复[18]、植物篱的水土保持效应[19]等方面。生态系统服务上,以生态恢复为目标,景观生态学的“廊道”“源”“汇”理论相继运用于包括土壤保持在内的生态系统服务供需匹配研究[20],为水土流失治理、构建区域生态安全格局提供了新思路。其中一些学者对土壤侵蚀过程中的“碳源”“碳汇”进行了讨论,并基于不同侧重点探索出相应模型。生态补偿上,2016年国务院颁布《关于健全生态保护补偿机制的意见》,许多学者阐释了基于经济手段的跨地区、跨流域开展生态补偿对于防治土壤侵蚀、促进水土保持的积极作用,并且根据各地区实际提出包括制度化建设、水土保持功能区划等一系列对策措施,从而更好保护土壤资源与维护生态环境。党的十八大把生态文明建设纳入社会主义现代化建设总体布局,并且提出一系列新理念新思想,为做好新时期生态环境保护工作提供了新的遵循。这一时期,研究逐步转移到生态景观优化配置上来,治理的重点逐步走向生态功能提升与民生改善的综合[21],促进了水土流失与景观格局过程在不同尺度上相互关系的研究。

3 结论与展望基于CiteSpace的网络图谱分析结果表明,近20年中国水土流失研究不论从发文量、还是研究机构数量均呈井喷态势。具体表现为:1)近20年从事水土流失研究的各团队采用不同方法在不同区域做了许多针对性研究,其主题一定程度上代表了该时段我国水土流失的研究方向,进一步丰富了土壤侵蚀与水土流失学科发展体系,区域水土流失过程的内在机理得到进一步揭示、预测模型不断修正准确性大大提升,同时更加注重与其他学科的融合。2)从研究主体上看,高校和科研院所展现出强大的科研能力和影响力,其中高校发展态势迅猛展。3)在研究热点上,前10年分为2部分,第1部分为传统水土流失研究的延续和深化,注重3S、GIS等技术手段的结合;第2部分为受政策法规、社会需求驱动影响的导向性研究。结合我国水土流失研究受国家方针政策影响较为明显、以及解决实际问题的学科发展特点,近10年分为方法性、工程性、区域细化和生态文明建设4方面。

我国土壤侵蚀与水土流失研究经过长时间的发展,在宏观区域分异规律、土壤侵蚀时空演变及综合防治等方面取得良好成果。同时,研究存在一些不足,一是现有研究多为区域性的,更大尺度的研究则精度不高。这主要是因为不同研究者指标体系的选取与构建、预测模型因子表征方式的不统一,研究能够较好揭露本区域情况,但跨区域运用则很难反映侵蚀现状,这决定了模型适用范围不大;参考通用土壤流失方程的发展思路(美国于1956成立土壤侵蚀数据中心,在整合大量观测数据基础上最终促成了该方程的问世),应加强不同研究团队之间的交流,整合各类基础数据资源,为探索符合我国国情的土壤侵蚀与水土流失模型提供基础数据支持。二是现有研究多聚焦于土壤侵蚀和水土流失的现状反映、时空演变等方面,对于潜在流失危险考虑不够。我国自然环境复杂,造成土壤侵蚀水土流失的原因多样。目前研究侧重从自然层面开展,对社会、经济等人文部分考虑相对不足。很多模型只是从自然层面进行,这并不能完全反映水土流失的复杂性(如InVEST模型中的土壤保持模块,涉及降雨侵蚀力、土壤可蚀性等自然因子时均有模型公式,而涉及人为管理等人文因子时大多采用赋值的方法)。因此,在模型探索、指标选取上综合考虑自然和人文因素,对于土壤侵蚀和水土流失的现状反映和预测具有重要意义。

在未来的研究上,应聚焦于气候变化背景下水土流失与生态系统服务和生态文明建设、水土流失与美丽中国等方面。研究区域上,在依旧关注传统水土流失突出地区的同时,南方小流域、县域尺度等成为新的研究聚焦。研究手段上,更加侧重于多模型、多技术方法的结合,以使研究更加科学、结果更加准确;在团队交流学术互鉴、基础数据整合方面应该更进一步,以实现新的突破。在模型探索、指标选取等方面需要综合考量自然和人文因素,以使研究更加全面、严谨。为保护水土资源、维护生态安全、促进经济社会可持续发展、保障人类福祉做出应有学科贡献,助力“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念落到实处。

| [1] |

李占斌, 朱冰冰, 李鹏. 土壤侵蚀与水土保持研究进展[J]. 土壤学报, 2008, 45(5): 802. LI Zhanbin, ZHU Bingbing, LI Peng. Advancement in study on soil erosion and soil and water conservaion[J]. Acta Pedologica Sinica, 2008, 45(5): 802. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.2008.05.006 |

| [2] |

蔡强国, 刘纪根. 关于我国土壤侵蚀模型研究进展[J]. 地理科学进展, 2003, 22(3): 242. CAI Qiangguo, LIU Jigen. Evolution of soil erosion models in China[J]. Progress in Geography, 2003, 22(3): 242. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2003.03.003 |

| [3] |

林晨, 周生路, 吴绍华. 30年来东南红壤丘陵区土壤侵蚀度时空演变研究: 以长汀县为例[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1235. LIN Chen, ZHOU Shenglu, WU Shaohua. Evolution of soil erosion degree in 30 years in Granite Hills, Southeastern of China: A case study of Changting county, Fujian[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(10): 1235. |

| [4] |

马芊红, 张科利. 西南喀斯特地区土壤侵蚀研究进展与展望[J]. 地球科学进展, 2018, 33(11): 1130. MA Qianhong, ZHANG Keli. Progresses and prospects of the research on soil erosion in karst area of Southwest China[J]. Advances in Earth Science, 2018, 33(11): 1130. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2018.11.1130. |

| [5] |

陈昱, 马子涵, 古洁灵, 等. 环境成本研究: 合作、演进、热点及展望: 基于CiteSpaceV的可视化分析[J]. 干旱区资源与环境, 2019, 33(6): 11. CHEN Yu, MA Zihan, GU Jieling, et al. Environmental cost research: Cooperation, evolution, hotspot and prospect[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2019, 33(6): 11. |

| [6] |

张宇婷, 肖海兵, 聂小东, 等. 基于文献计量分析的近30年国内外土壤侵蚀研究进展[J]. 土壤学报, 2020, 57(4): 797. ZHANG Yuting, XIAO Haibing, NIE Xiaodong, et al. Evolution of research on soil erosion at home and abroad in the past 30 years based on bibliometric analysis[J]. Acta Pedologica Sinica, 2020, 57(4): 797. |

| [7] |

陈瑶, 张科利, 罗利芳, 等. 黄土坡耕地弃耕后土壤入渗变化规律及影响因素[J]. 泥沙研究, 2005(5): 45. CHEN Yao, ZHANG Keli, LUO Lifang, et al. Study on beginning infiltration law of the being wild soil in loess plateau[J]. Journal of Sediment Research, 2005(5): 45. DOI:10.3321/j.issn:0468-155X.2005.05.008 |

| [8] |

彭月, 王建力, 魏虹, 等. 重庆市岩溶区县土地利用景观破碎化及土壤侵蚀影响评价[J]. 中国岩溶, 2008, 27(3): 246. PENG Yue, WANG Jianli, WEI Hong, et al. Estimation on the effect of soil erosion and land-use landscape fragmentation in Chongqing karst area[J]. Carsologica Sinica, 2008, 27(3): 246. |

| [9] |

赵麦换, 张翼, 曹世雄, 等. 黄土丘陵区不同土壤地类造林树种选择与配置技术研究[J]. 水土保持学报, 2002, 16(3): 43. ZHAO Maihuan, ZHANG Yi, CAO Shixiong, et al. Selection of suitable plant species and their spatial arrangement model in different soils of loess hilly area[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2002, 16(3): 43. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2002.03.012 |

| [10] |

桑晓靖. 西部地区生态恢复与重建的生态经济评价[J]. 干旱地区农业研究, 2003, 21(3): 171. SANG Xiaojing. Eco-economics evaluation on ecological restoration and rebuilding in the west of China[J]. Agricultural Research in the Arid Areas, 2003, 21(3): 171. |

| [11] |

黄闰泉, 张风, 夏剑萍. 鄂西三峡库区移民区水土流失防治对策[J]. 水土保持学报, 2000, 14(5): 45. HUANG Runquan, ZhANG Feng, XIA Jianping. Soil and water conservation countermeasure in migrants resettled area of Three Gorges Reservoir area in Exi[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2000, 14(5): 45. |

| [12] |

李月臣, 刘春霞, 赵纯勇, 等. 三峡库区重庆段水土流失的时空格局特征[J]. 地理学报, 2008, 63(5): 502. LI Yuechen, LIU Chunxia, ZHAO Chunyong, et al. Spatiotemporal features of soil and water loss in the Three Gorges reservoir area of Chongqing[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(5): 502. |

| [13] |

赵芹, 罗茂盛, 曹叔尤, 等. 汶川地震四川灾区水土流失经济损失评估及恢复对策[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2009, 41(3): 289. ZHAO Qin, LUO Maosheng, CAO Shuyou, et al. Research on the recovering measures and economic loss in Wenchuan-Earthquake-hit areas of Sichuan province[J]. Journal of Sichuan University(Engineering Science Edition), 2009, 41(3): 289. |

| [14] |

解刚, 薛凤, 王向东, 等. 水电项目水土保持生态效应评价研究[J]. 水利水电技术, 2018, 49(1): 167. XIE Gang, XUE Feng, WANG Xiangdong, et al. Study on evaluation of ecological effect from soil and water conservation of hydropower project[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2018, 49(1): 167. |

| [15] |

张荣华, 荆莎莎, 张洪达, 等. 胶东铁路弃土弃渣体产流产沙特征[J]. 水土保持学报, 2018, 32(3): 80. ZHANG Ronghua, JING Shasha, ZHANG Hongda, et al. Runoff and sediment yield characteristics on waste soil and slag formed from railway construction in Jiaodong Peninsula region[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2018, 32(3): 80. |

| [16] |

欧阳铖人, 字淑慧, 吴开贤, 等. 模拟降雨条件下玉米马铃薯间作对降雨入渗量的影响[J]. 水土保持学报, 2019, 33(3): 14. OUYANG Chengren, ZI Shuhui, WU Kaixian, et al. Effects of maize and potato intercropping on rainfall infiltration under stimulated rainfall[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2019, 33(3): 14. |

| [17] |

李斯佳, 王金满, 万德鹏, 等. 采煤沉陷地微地形改造及其应用研究进展[J]. 生态学杂志, 2018, 37(6): 1612. LI Sijia, WANG Jinman, WAN Depeng, et al. Micro-landform modification and its application in coal-mining subsidence area: A review[J]. Chinese Journal of Ecology, 2018, 37(6): 1612. |

| [18] |

郑太辉, 汤崇军, 黄鹏飞, 等. 稻草覆盖对赣南稀土尾渣坡面产流产沙的影响[J]. 环境科学研究, 2018, 31(9): 1564. ZHENG Taihui, TANG Chongjun, HUANG Pengfei, et al. Effects of straw mulching on the surface runoff and sediment yield of rare earth tailings from Gannan[J]. Research of Environmental Sciences, 2018, 31(9): 1564. |

| [19] |

李铁, 谌芸, 何丙辉, 等. 天然降雨下川中丘陵区不同年限植物篱水土保持效用[J]. 水土保持学报, 2019, 33(3): 27. LI Tie, SHEN Yun, HE Binghui, et al. Study on soil and water conservation effects of Vetiveria zizanioides and Leucaena leucocephala hedgerows with different planting years in central hill region of Sichuan Basin[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2019, 33(3): 27. |

| [20] |

刘立程, 刘春芳, 王川, 等. 黄土丘陵区生态系统服务供需匹配研究: 以兰州市为例[J]. 地理学报, 2019, 74(9): 1921. LIU Licheng, LIU Chunfang, WANG Chuan, et al. Supply and demand matching of ecosystem services in loess hilly region: A case study of Lanzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(9): 1921. |

| [21] |

史志华, 王玲, 刘前进, 等. 土壤侵蚀: 从综合治理到生态调控[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(2): 198. SHI Zhihua, WANG Ling, LIU Qianjin, et al. Soil erosion: from comprehensive control to ecological regulation[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(2): 198. |

2021, Vol. 19

2021, Vol. 19