-

项目名称

- 国家重点研发计划“中国北方半干旱荒漠区沙漠化防治关键技术与示范”(2016YFC0500905)

-

第一作者简介

- 李晓格(1988-), 女, 博士。主要研究方向: 森林资源核算与环境经济。E-mail: lixiaoge88@163.com

-

通信作者简介

- 张颖(1964-), 男, 博士, 教授, 博士生导师。主要研究方向: 资源环境评价与核算, 区域经济学。E-mail: zhangyin@bjfu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2020-02-04

修回日期:2021-02-19

生态经济可持续发展是中国可持续发展的重要组成部分。2015年,“十三五”规划将加强生态文明建设作为“十三五”时期的重要目标。生态经济作为变革传统工业化增长方式、实现经济社会与生态环境协调、可持续发展的必然抉择备受关注[1]。生态经济系统是自然生态系统与社会经济系统共同组成的能量系统,系统间不仅存在着物质、能量和信息的交换,还存在着价值流的循环和转换[2]。

能值分析是定量分析系统结构、功能与生态经济效益的研究方法之一,广泛应用于生态脆弱区生态系统的可持续评价。近年来,能值理论相关研究在国内外发展迅速,由于能值评价方法对于环境资源价值的考虑,使该方法特别适用于分析同时涉及到自然环境和人类经济活动的生态经济系统[3-4]。能值理论自创立以来被广泛应用于不同空间尺度、不同类型的生态系统中,其中研究的空间尺度大到国家[5]或区域[6-10],小到城市、县域[2]等,研究的对象涵盖了自然生态系统[11]、农业系统[12-13]、城市复合系统[14]、海洋生态系统[15]、矿区循环经济系统[16]等多种类型生态系统,但有关半干旱荒漠区生态脆弱地带的生态经济系统的能值研究还相对薄弱,相关研究也较少。

为了探讨生态脆弱区沙地生态经济系统的可持续性,选择占毛乌素沙地面积32.6%的榆林市进行分析,通过构建一系列的评价指标体系,科学合理地分析该区域的生态经济系统发展情况,以期为该区域未来可持续发展提供参考。

1 研究区概况与数据来源 1.1 研究区概况榆林市位于黄土丘陵沟壑区和毛乌素沙地的交界处,北部是毛乌素沙地南缘风沙草滩区,占榆林市总面积的42%,因此榆林市也被称为“驼城”,意为沙漠之城。榆林市地域东西长385 km,南北宽263 km,总土地面积4万2 921.2 km2①。榆林地处半干旱气候区,位于中国北方农牧交错带中段,属于气候变化敏感区与生态环境脆弱区,根据榆林市统计年鉴数据显示,近10年年均降水量为521.86 mm。

① 数据来源:榆林市人民政府网站http://www.yl.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10288。

2018年末,榆林市常住人口341.78万人,全年生产总值3 848.62亿元,人均GDP为11万2 845元。近年来,榆林经济取得进步的同时,也产生了严重的生态环境问题。主要污染物排放量呈上升趋势,其中,工业固体废弃物排放量由2009年的15.32万t增长到2018年的3 123.20万t,年复合增长率达80.55%;工业废水排放量由2009年的0.45亿t增长到2017年的1.37亿t,年复合增长率14.93%;工业废气排放量由2009年的1 999.35亿m3增长到2018年的5 195.33亿m3,年复合增长率11.19%。虽然榆林市造林面积在增加,2018年全年造林面积4.97万hm2,比上年增长7.0%。但是森林生态修复能力能否支撑榆林市经济社会的发展,这是一个关于生态经济可持续发展的重要问题,值得认真研究。

1.2 数据来源研究选取的时间段为2008-2018年,数据来自《榆林市国民经济和社会发展统计公报》《榆林市统计年鉴》《陕西省统计年鉴》、榆林市商务部数据、中国气象数据网(http://data.cma.cn/)和相关研究文献。

其中,经济方面的数据来自《榆林市国民经济和社会发展统计公报》《陕西省统计年鉴》和榆林市商务部数据,包括可更新资源产品的产值、不可更新资源产值、进出口产值、旅游产值、GDP等。社会方面的数据来自《榆林市统计年鉴》,包括常住人口数量(人)、城镇居民可支配收入(元)、农民人均可支配收入(元)等。

区域自然环境及地理情况数据来自《陕西省统计年鉴》和中国气象数据网,主要包括区域土地面积(104 km2)、农用地面积(103 hm2)、太阳总辐射量(MJ/m2)、降雨量(mm)、平均海拔(m)、风速(m/s)等。

采用的能值转换率主要参考H.T. Odum[17]、蓝盛芳等[18]和Brown等[19]的相关研究成果。

2 能值分析方法与步骤 2.1 能值分析理论能值是由美国著名生态学家、系统能量先驱H.T. Odum创立、后经过长期的研究和发展出来的科学概念和度量标准,20世纪80年代后期才普遍使用。Odum[17]将能值定义为:一种流动或存储的能量所包含另一种类别能量的数量,称为该能量的能值,即:产品或劳务形成过程中直接或间接投入应用的一种有效能总量,就是其所具有的能值。在实际应用当中,由于自然界中任何能量均始于太阳能,因此,可以太阳能为标准,衡量任何类别的能量。太阳能值的单位为太阳能焦耳(solar emjoules;缩写为sej)。

能值转换率是能值分析理论中比较重要的概念,是指每单位某种类别的能量(单位J)或其他单位(g、$等)所含的能值之量,是衡量能量等级的尺度。在生态系统中,能流一般都是从量多而能质低的等级向量少而能质高的等级流动和转化。能值转换率随着能量等级的提高而增加。在能量系统中,一般等级较高者具有较大的能值转换率,需要输入较大的能量来维持[18]。

2.2 能值分析步骤1) 原始数据收集,通过统计年鉴、统计公报、中国气象数据网、文献资料收集研究区域的原始数据。

2) 将基本数据进行分类,根据Odum[17]和蓝盛芳等[18]对生态经济系统的能值进行要素分类,分为可更新资源(可更新环境资源和可更新自然资源)、不可更新资源(不可更新自然资源和不可更新能源)、输入流、输出流和废物流。原始数据的计量单位统一,即资源能量以J为单位,物质以g为单位,经济流以$为单位。分别计算出不同因子的能量,其中,可更新自然资源投入能量的计算公式为:

| $ {太阳光能 } = {系统面积 } \times {太阳年均辐射量 } ; $ | (1) |

| $ \begin{array}{c} {风能 } = {系统面积 } \times {空气层平均高度 } \times {空气密度 } \times \\ {涡流扩散系数 } \times {风速梯度变化率 } ; \end{array} $ | (2) |

| $ \begin{array}{c} {雨水势能} = {系统面积} \times {平均海拔} \times {平均降雨量} \times \\ {水密度} \times {重力加速度}; \end{array} $ | (3) |

| $ \begin{array}{c} {雨水化学能} = {系统面积} \times {平均降雨量} \times \\ {吉布斯自由能} \times {水密度}; \end{array} $ | (4) |

| $ {地球旋转能} = {系统面积} \times {热通量} $ | (5) |

不可更新自然资源投入能量计算:

| $ \begin{array}{c} {表土层净损耗能} = {耕地面积} \times {侵蚀率} \times \\ {流失土壤中有机质含量} \times {有机质能量}; \end{array} $ | (6) |

可更新资源产品能值与不可更新资源、工业辅助能的计算公式为:

| $ {资源产品能值 } = {实物量} \times {能值折算系数}; $ | (7) |

然后,利用能值转化率,计算出不同因子的总能值:

| $ {E_m} = M\tau 。$ | (8) |

式中:Em为能值,sej;M为能量(J)或物质的质量(g); τ为能值转换率,sej/J或sej/g。

3) 构建能值综合指标体系,编制能值分析表。将选取的指标转化计算,建立反映生态与经济效率的能值指标体系,分析和评价自然资源环境对经济子系统的贡献和经济对自然子环境的作用。

4) 生态经济系统发展评价与策略分析。根据能值指标体系进行定量分析,为制定合理的生态脆弱区生态工程管理措施和发展策略提供科学依据。

2.3 指标选取与说明结合能值理论,从经济、社会和自然3方面建立能值指标分析表,从时间和空间上全面定量分析和评价榆林市沙地区域生态经济系统发展情况。构建可持续发展指标体系分析沙地生态经济系统的运行情况,具体指标说明如表 1所示。

| 表 1 生态经济系统可持续发展评价指标体系与说明 Tab. 1 Evaluation index system and explanation of sustainable development of eco-economic system |

生态经济系统能值分析中,可更新环境资源能值主要包括太阳光能、风能、雨水势能、雨水化学能和地球旋转能。由表 2可知,2018年榆林市总能值使用量为5.33×1023 sej,其中,可更新资源能值为2.13×1022 sej,占比4.0%;不可更新资源能值为4.38×1023 sej,占比82.18%;输入能值为7.42×1022 sej,占比13.92%。

| 表 2 2008-2018年榆林市生态经济系统测算汇总表 Tab. 2 Calculation summary of eco-economic system of Yulin, 2008-2018 |

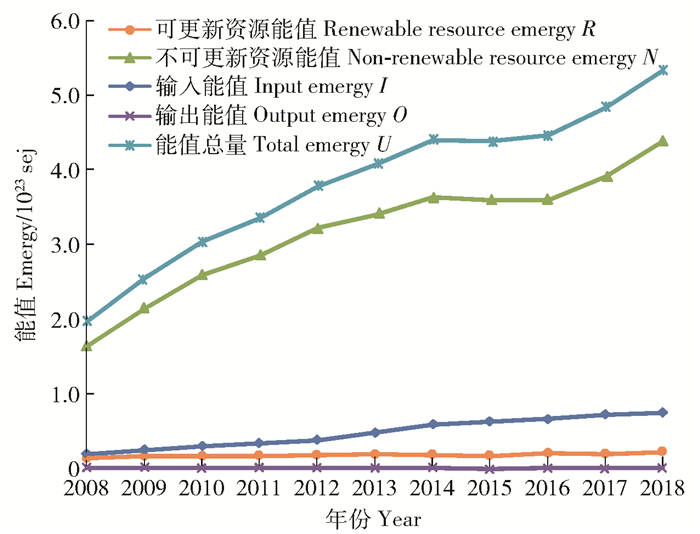

从2008-2018年各能值指标的变化趋势来看(图 1),榆林市生态经济系统总能值(U)呈现上升趋势。其中,不可更新资源能值(N)增长态势与总能值基本保持一致,2008年到2018年不可更新资源能值占总能值的比例均在80%以上,由此可见,榆林市总能值使用量主要依靠不可更新资源,属于高能耗的经济增长模式,这种发展模式导致该区域产业结构层次低、效益差,制约其可持续发展的空间。输入能值比例由2008年的9.90%增长到2018年的13.92%,其中内部能源投入和人工投入比例达到90%以上,进口产品和资源占比仅占0.03%,这说明榆林市经济发展主要依靠内部环境资源的消耗,对外进口资源较少。

|

图 1 2008-2018年榆林市生态经济系统能值流量 Fig. 1 Emergy flow of Yulin eco-economic system in 2008-2018 |

在可更新资源能值中,可更新自然资源产品能值比例较高,达62.00%~71.88%,可更新环境资源能值比例26.69%~37.96%。在可更新自然资源产品能值中,粮食和肉类的能值比例较高,且呈现动态增长趋势,说明随着经济的发展和人民生活水平的提高,榆林市基本可以满足区域内部粮食和肉类的供给。

不可更新资源能值中,表土层净损耗能从2008年到2017年呈逐年上升趋势,但上升幅度不大,2018年表土层净损耗能下降。表土层损耗主要是由于自然因素如风沙、河流侵蚀等原因造成,表土净损耗下降在一定程度上说明前期榆林市防沙治沙生态工程建设效益开始渐显,在一定程度上保护了土地资源,减少了水土流失。不可更新能源产品中原煤的投入能值占比最高,达到80%左右,这说明原煤是榆林市生态经济系统中的重要因素,是驱动榆林市经济发展的主要能源动力。

2018年,榆林市资源环境损耗的太阳能值达到1.16×1024 sej,其中工业废气太阳能值为1.11×1024 sej,占比最大为95.69%;工业废固太阳能值占比为3.69%;工业废气是造成榆林市生态经济系统环境损耗的重要因素;因此,榆林市区域生态环境治理和改善可以从工业废气减排方面着手。

3.2 生态经济系统主要能值指标能值理论分析可以避免由于市场价格波动或者通货膨胀等因素造成的经济价值估算的误差,定量分析生态经济系统的结构、功能和资源利用情况,评估一个国家或地区的经济发展潜力。也可以将不同国家或地区的生态经济系统结构情况放在一起进行比较,评估地区之间的差异,可以更好的处理人类经济活动与自然环境之间的关系,实现生态经济系统的可持续发展。表 3为本研究生态经济系统能值汇总情况。

| 表 3 生态经济系统能值指标汇总表 Tab. 3 Summary of emergy index of eco-economic system |

人均能值量是衡量区域人民生活质量与水平的主要指标,2008-2018年榆林市人均能值使用量不断增加,2018年人均能值量为1.56×1017 sej/人(表 3),高于全国大多数地方,如2012年陕西省的人均能值为12.4×1015 sej/人(表 4),这主要是因为榆林市自然资源比较丰富,能值总量较大,而人口相对较少。

| 表 4 榆林市与其他区域能值指标的对比 Tab. 4 Comparison of emergy index between Yulin and other regions |

能值密度是总能值使用量与区域土地面积的比值,反映了区域经济的集约程度与发展强度。其值越大,表明其经济发展水平越高。从2008年到2018年,榆林市能值密度从4.60×1012 sej/m2上升到1.22×1013 sej/m2(表 3),增长了2.65倍,说明榆林市能值集约度在不断加强。

但是从人口承载量来看,从2008年的23.2万人下降到2018年的13.7万人,说明榆林市的生态环境在这期间没有得到很好的改善,仍在过度利用。2018年人口承载量上限为109.6万人,而2018年实际人口数量为341.78万人,远远大于人口承载量,说明榆林市生态系统经济处于过度饱和状态。

3.2.2 经济子系统评价指标能值货币比率(EMR)是当年该区域总能值的使用总量与当年该区域的国内生产总值的比率,反映的是该区域的经济发展程度。一般而言,经济发展程度高的区域能值货币比率越低。近年来,榆林市能值货币比率呈下降趋势,从2008年的1.36×1013 sej/$下降到2018年的9.17×1012 sej/$(表 3),这说明榆林市经济发展速度和城市化进程加快,GDP的增长速度大于其总能值的使用量。

能值产出率(EYR)为系统产出能值与经济反馈(输入)能值之比,是衡量系统产出对经济贡献大小的指标。其值越高,表明系统的产出能值越高,即系统的生产效率越高。10年间,榆林市能值产出率从10.13下降到7.18(表 3),下降了29.12%,这在一定程度上说明榆林市经济生态系统的生产效率在降低。

能值投资率是衡量经济发展程度和环境负载程度的指标,其值越小说明系统发展水平越低而对环境的依赖越强。从2008年到2018年,榆林市能值投资率变化不大,且该值较低,说明榆林市经济发展主要依靠自身资源,环境依赖性较强,对外部资源利用较少,从近10年的进出口数据来看,进口较少,资源配置没有达到最优状态。

总体来说,从EMR和EYR的趋势来看,榆林市经济现代化程度明显提升,进出口贸易在逐步加强,但总体还是较弱,自身能源的生产和利用效率不高,存在资源浪费现象。

3.2.3 自然子系统评价指标环境负载率(ELR)为系统不可更新能源投入能值与可更新能源投入能值总量之比,用来评价系统的环境压力,其值越大说明能值利用强度越高,环境系统压力越大。废弃物能值比率(EWR)指系统对于废弃物的利用率。从2008年到2018年,榆林市环境负载率从11.92%增长到20.53%,而废弃物能值比率从1.35%增长到2.17%(表 3),这说明随着经济的不断发展,对环境造成的压力不断增加。

能值自给率(ESR)是一个国家、地区或城市的本地资源能值投入与国外或外地输入能值之比,用来描述一个国家或地区的对外交流程度和经济发展程度。可更新能值比率反映系统自然资源的利用潜力。从2008年到2018年,榆林市能值自给率从0.90下降到0.86,这说明榆林市在逐步扩大对外交流,利用外部资源(表 3)。但是可更新能值比率从0.07下降到0.04,说明榆林市自然资源的利用潜力在逐步下降。

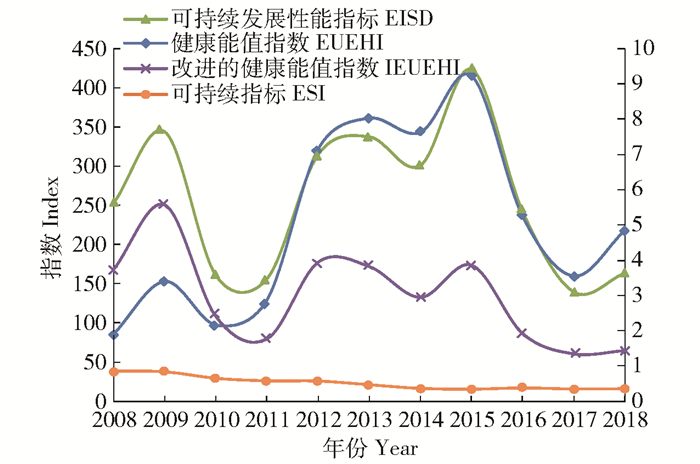

3.2.4 可持续发展综合评价指标美国生态学家Brown等[19]和意大利生态学家Ulgiati等[24]提出了能值可持续指标(ESI)为系统能值产出率(EYR)与环境负载率(ELR)的比率。当ESI < 1为消费驱动的经济系统,1<ESI<10说明生态经济系统富有活力和发展潜力,ESI>10则说明系统经济不发达。之后陆宏芳等[20]对ESI指标进行改进,提出了兼顾社会经济效益与生态环境压力的系统可持续发展性能的复合评价指标EISD,即EISD值越高,表示单位环境压力下的社会经济效益越高,系统的可持续发展性能越好。2008年,刘耕源等[14]基于城市活力、组织结构、恢复力和服务功能维持4方面的协调发展,提出了城市健康能值指数(EUEHI),综合反映区域生态系统的健康水平,EUEHI越高代表城市系统相对越健康。后来又有学者在EUEHI的基础上加入了废弃物产生率,提出了改进的城市生态系统健康指数IEUEHI[21]。具体各指标的变化趋势如图 2。

|

图 2 生态经济系统可持续发展指标图 Fig. 2 Index of sustainable development of eco-economic system |

从变化趋势来看,ESI与IEUEHI总体呈下降趋势,EISD和EUEHI的变化趋势相似,呈现波浪式变化。具体来看,榆林市ESI指数小于1,说明榆林市属于消费驱动型经济,对资源的依赖性较大,环境负载率较高,经济发展相对不可持续;EISD和EUEHI指数都相对较高,说明榆林市单位环境压力下的社会经济效益和生态经济都比较高,系统相对较为健康,但EISD指数整体趋势有所降低,这说明系统可持续发展性在降低,应引起重视。从IEUEHI指数来看,2009、2012和2015年表现出上涨的趋势,这与榆林市进出口贸易有关,在这3年榆林市输入能值大于输出能值,能值交换率较高,对外交流比较活跃,其他年份,IEUEHI指数不断下降,可持续发展能力不断降低,系统排放的污染物越来越多,生态环境压力增加,系统资源对经济发展的支撑能力在不断下降。

4 结论和展望利用2008-2018年的统计数据,建立榆林市生态经济系统能值评价体系,结果显示:2008-2018年,榆林市生态经济系统总能值使用量不断增加,且主要依靠不可更新资源的消耗,属于高能耗的经济发展模式,工业废气是造成榆林市生态经济系统环境损耗的主要因素。从可持续发展的角度看,榆林市生态经济逐步从落后状态向发展状态演进,但是生态环境压力在逐步增加,系统资源对经济发展的支撑能力在不断下降。从榆林市生态经济系统可持续发展的角度来看,可以从以下几方面加以改进或加强:

1) 生态经济建设中注重工业废气的治理,在标准合理的范围内实现经济与生态的平衡。同时要合理规划人口发展,过度的人口承载力会导致生态资源的退化和不可持续。

2) 自然资源利用潜力不足,主要依靠煤炭等不可更新能源的消耗来驱动经济发展,应通过开发太阳能、风能、水能等新能源,代替不可更新资源的消耗。通过高效科学的管理方法,改变现有资源的生产模式和经营模式,提高资源利用率。

3) 进出口贸易不强,可以进一步改善。通过外部资源的输入,节约自身资源。适当增加原材料进口,减少出口,留存财富-能值,保护本地不可更新资源,提高资源可持续发展的能力。

能值分析方法可以将环境要素纳入到系统分析当中,综合考虑社会-经济-自然生态系统的发展情况,对沙地生态系统的研究具有可借鉴的价值。但由于历史数据统计口径和能值转换率等问题,一些结果与实际可能还存在一定的差异,今后研究中还需要不断探索和完善。

| [1] |

陈雯. 生态经济: 自然和经济双赢的新发展模式[J]. 长江流域资源与环境, 2018, 27(1): 1. CHEN Wen. Ecological Economy: A win-win new development paradigm of the nature and economy[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2018, 27(1): 1. DOI:10.11870/cjlyzyyhj201801001 |

| [2] |

黄洵, 黄民生. 基于能值分析的城市可持续发展水平与经济增长关系研究: 以泉州市为例[J]. 地理科学进展, 2015, 34(1): 38. HUANG Xun, HUANG Minsheng. Relationship between sustainable urban development and economic growth based on emergy analysis: A case study of Quanzhou city[J]. Progress in Geography, 2015, 34(1): 38. |

| [3] |

CASTELLINI C, BOGGIA A, CORTINA C, et al. A multicriteria approach for measuring the sustainability of different poultry production systems[J]. Journal of Cleaner Production, 2012(37): 192. |

| [4] |

WILFART A, PRUDHOMME J, BLANCHETON J P, et al. LCA and emergy accounting of aquaculture systems: Towards ecological intensification[J]. Journal of Environmental Management, 2013(121): 96. |

| [5] |

李双成, 傅小锋, 郑度. 中国经济持续发展水平的能值分析[J]. 自然资源学报, 2001(4): 297. LI Shuangcheng, FU Xiaofeng, ZHENG Du. Emergy analysis for evaluating sustainability of Chinese economy[J]. Journal of Natural Resources, 2001(4): 297. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2001.04.001 |

| [6] |

孙兴丽. 河北省2005-2014年生态经济系统发展趋势及可持续性评价[J]. 生态经济, 2016, 32(4): 100. SUN Xingli. Development trend and sustainability evaluation of ecological economic system of Hebei province for 2005-2014[J]. Ecological Economy, 2016, 32(4): 100. |

| [7] |

王鹏, 刘小鹏, 姚晓艳, 等. 基于能值分析的宁夏生态经济系统可持续发展评价[J]. 生态经济, 2018, 34(1): 70. WANG Peng, LIU Xiaopeng, YAO Xiaoyan, et al. Evaluation of sustainable development of Ningxia ecological economic system based on emergy analysis[J]. Ecological Economy, 2018, 34(1): 70. |

| [8] |

董孝斌, 严茂超, 董云, 等. 基于能值的内蒙古生态经济系统分析与可持续发展战略研究[J]. 地理科学进展, 2007, 26(3): 47. DONG Xiaobin, YAN Maochao, DONG Yun, et al. Emergy evaluation of the eco-economic system of Inner Mongalia and study on its sustainable development strategy[J]. Progress in Geography, 2007, 26(3): 47. |

| [9] |

王秀明, 孟伟庆, 李洪远. 基于能值分析法的天津市绿色GDP核算[J]. 生态经济(学术版), 2011(2): 85. WANG Xiuming, MENG Weiqing, LI Hongyuan. Green GDP accounting of Tianjin based on emergy analysis[J]. Ecological Economy(Academic Edition), 2011(2): 85. |

| [10] |

孙玥, 程全国, 李晔, 等. 基于能值分析的辽宁省生态经济系统可持续发展评价[J]. 应用生态学报, 2014, 25(1): 188. SUN Yue, CHENG Quanguo, LI Ye, et al. Assessment of eco-economic system sustainable development of Liaoning province based on emergy analysis[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, Jan, 2014, 25(1): 188. |

| [11] |

王楠楠, 章锦河, 刘泽化, 等. 九寨沟自然保护区旅游生态系统能值分析[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2346. WANG Nannan, ZHANG Jinhe, LIU Zehua, et al. An emergy analysis of the tourism ecosystem of Jiuzhaigou Nature Reserve[J]. Geographical Research, 2013, 32(12): 2346. |

| [12] |

杨灿, 朱玉林, 李明杰. 洞庭湖平原区农业生态系统的能值分析与可持续发展[J]. 经济地理, 2014, 34(12): 161. YANG Can, ZHU Yulin, LI Mingjie. Economic system emergy analysis and sustainability development of a gro-ecosystem of Dongting Lake district in Hunan province[J]. Economic Geography, 2014, 34(12): 161. |

| [13] |

王一超, 赵桂慎, 彭澎, 等. 基于能值与生命周期评价耦合模型的农业生态系统生态效益评估: 以北京市郊区为例[J]. 农业环境科学学报, 2018, 37(6): 1311. WANG Yichao, ZHAO Guishen, PENG Peng, et al. Evaluation of agrosystem eco-efficiency using a coupling model of emergy analysis and life cycle assessment: A case study in the suburbs of Beijing city, China[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2018, 37(6): 1311. |

| [14] |

刘耕源, 杨志峰, 陈彬, 等. 基于能值分析的城市生态系统健康评价: 以包头市为例[J]. 生态学报, 2008, 28(4): 1720. LIU Gengyuan, YANG Zhifeng, CHEN Bin, et al. Emergy-based urbon ecosystem health assessment: A case study of Baotou city[J]. Acta Ecologica Sinica, 2008, 28(4): 1720. |

| [15] |

胡伟, 韩增林, 葛岳静, 等. 基于能值的中国海洋生态经济系统发展效率[J]. 经济地理, 2018, 38(8): 163. HU Wei, HAN Zenglin, GE Yuejing, et al. Chinese marine eco-economic system development efficiency based on emergy[J]. Economic Geography, 2018, 38(8): 163. |

| [16] |

孙玉峰, 郭全营. 基于能值分析法的矿区循环经济系统生态效率分析[J]. 生态学报, 2014, 34(3): 710. SUN Yufeng, GUO Quanying. Ecological efficiency analysis of the circular economy system in mining area based on emergy analytic approach[J]. Acta Ecological Sinica, 2014, 34(3): 710. |

| [17] |

ODUM H T. Environment accounting: Energy and environmental decision making[M]. New York: JonhWisley & Son, 1996: 163.

|

| [18] |

蓝盛芳, 钦佩, 陆宏芳, 等. 生态经济系统能值分析[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002: 62. LAN Shengfang, QIN Pei, LU Hongfang, et al. Emergy analysis of eco-economic system[M]. Beijing: Beijing Chemical Industry Press, 2002: 62. |

| [19] |

BROWN M T, ULGIATI S. Energy-based and rations to evaluate sustainability: Monitoring economies and technology toward environmentally sound innovation[J]. Ecological Engineering, 1997(9): 51. |

| [20] |

陆宏芳, 蓝盛芳, 李雷, 等. 评价系统可持续发展能力的能值指标[J]. 中国环境科学, 2002(4): 380. LU Hongfang, LAN Shengfang, LI Lei, et al. Studies on emergy indices for evaluating system sustainable development property[J]. China Environment Science, 2002(4): 380. |

| [21] |

李恒, 黄民生, 姚玲, 等. 基于能值分析的合肥城市生态系统健康动态评价[J]. 生态学杂志, 2011, 30(1): 183. LI Heng, HUANG Minsheng, YAO Ling, et al. Dynamic assessment of urban ecosystem health in Hefei City based on emergy analysis[J]. Chinese Journal of Ecology, 2011, 30(1): 183. |

| [22] |

杨晓娟, 楚新正. 内蒙古鄂托克旗生态经济系统能值分析[J]. 安徽农业科学, 2010, 38(2): 890. YANG Xiaojuan, CHU Xinzheng. Emergy analysis of ecological-economic system in Etuoke Banner of Inner Mongolia[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2010, 38(2): 890. |

| [23] |

吴姝冬, 肖玲, 马娟霞, 等. 陕西生态经济系统发展水平的能值分析[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2009, 43(4): 683. WU Shudong, XIAO Ling, MA Juanxia, et al. Emergy analysis of ecological-economic system of Shaanxi province[J]. Journal of Huazhong Normal Universtity(Nat. Sci.), 2009, 43(4): 683. |

| [24] |

ULGIATI S, ODUM HT, BASTIANONI S. Energy use, environment loading and sustainability: An energy analysis of Italy[J]. Ecological Modeling, 1994, 73(3-4): 215. |

2021, Vol. 19

2021, Vol. 19