2. 江苏省水文水资源勘测局, 210029, 南京;

3. 杭州领见数据科技有限公司, 310004, 杭州;

4. 江苏省水旱灾害防御调度指挥中心, 210029, 南京

中国水土保持科学  2021, Vol. 19 2021, Vol. 19  Issue (3): 110-119. DOI: 10.16843/j.sswc.2021.03.014 Issue (3): 110-119. DOI: 10.16843/j.sswc.2021.03.014 |

我国是世界上水土流失最为严重的国家之一,保护水土资源是生态文明建设的基础条件,水土保持也是生态文明建设的一项重要工作。《全国水土保持规划(2015-2030年)》提出的总体方略,从预防、治理和监管3方面提出要求,并特别指出全国水土保持规划(2015-2030年)水保〔2016〕37号:要建立健全综合监管体系,创新机制强化水土保持动态监测与预警,提高信息化水平,建立和完善水土保持社会化服务体系。为落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调,2019年水利部办公厅印发198号通知《水利部办公厅关于推进水土保持监管信息化应用工作的通知》(办水保〔2019〕198号),全面推进信息技术手段在水土保持监管工作中的应用,提高水土保持动态监管能力与水平。

水利部及地方各级政府和企事业单位都组织研发很多水土保持信息监管的相关系统和平台,将移动互联网技术、遥感及地理信息等空间技术应用于水土保持动态监管的各个实施环节,是该研究领域技术演进发展的共识和主要方向[1-6]。尹华锋[7]针对水土保持动态监管对象具有区域宏观性、指标动态性、信息多源性等特点,设计基于Web GIS服务的生产建设项目水土保持监测系统,实现以遥感数据源为基础的多源信息水土流失分析与监测。沈雪建等[8]通过监管业务定制创新、软件硬件集成创新及其应用创新,实现水土保持生产建设项目监管示范应用。祝起明等[9]通过云平台及物联网技术实现远程水土保持监测数据的有效采集与管理。闫佳杰等[10]构建水土保持综合监管模型,实现了覆盖生产建设项目地面扰动信息的快速获取与自动判别,支撑生产建设项目的全过程信息管理。虽然关于水土保持信息监管的系统研发较多,但应用场景相对单一,数据成果相互独立隔裂,在实际监管过程中较难融合多源数据成果去落实到具体地块的监管中。罗志东[11]提出水土保持基础斑块(“水保斑”),从土地利用类型、土壤类型、坡度分组类型、植被类型和水保措施类型5个要素进行图斑划分,该研究在理论上提出探索方向,在实践中尚未应用实现。实践应用中,监管者面对同一区域的不同来源的数据监管成果如何共享共用,不同项目的监管方式与监测数据如何融合共生形成统一的监管对象,特别是各级水行政主管部门之间任务如何协调监管对象,管理过程各监管对象演变如何无缝衔接,仍然面临巨大挑战。

笔者以江苏省水土保持生态环境监测总站对水土保持动态监管所涉及的技术和业务需求为着眼点,综合运用互联网+3S技术,设计满足省市县水土保持动态监管所关注的3大业务场景的需求,凝练出最小因子图斑划分和监管任务卷宗流转2个关键技术流程,开发实现了“水土保持动态监管分析系统”。实现了同一区域的多源数据成果共享共用,3种业务场景的数据融合共生。在江苏省水土保持生态环境监测总站试点的应用结果表明:该系统可以提高水土保持综合监管的上下协同工作效率,满足地方水行政主管部门对水土保持动态监管与成果共享的工作要求。

1 水土保持动态监管需求分析水土保持综合监管业务,根本目的就是要监测地表水土流失的现状,掌握土壤侵蚀强度的分布情况,规划和实施有针对性的水土保持措施进行整治,保证水土流失控制在一定范围和规定强度之内,确保人与自然的和谐统一。通常是在区域范围内进行水土流失监测评价,从影响水土流失的主要环境因素(降雨、植被、地形、地表土壤等)和重点人为因素(耕作、工程等)分析,从大尺度空间和长时间趋势上判定水土流失易发区域的分布情况,对于水土保持规划和预防提供指导;然后针对人类生产建设活动带来的地表扰动进行重点监督管理,对水土流失重点治理的工程进度和实施效果进行精细化监测和评价。这也是水土保持动态监管业务包括的3个主要应用业务场景:区域水土流失动态监测、生产建设项目信息化监管和重点治理工程精细化管理。

区域水土流失动态监测的业务场景,是从影响水土流失的关键因子开始,结合土地利用,利用评价模型,计算水土流失强度。因为区域水土流失动态监测的图斑是全区域覆盖的,图斑的空间变化主要体现在不同图斑的切割与归并上,以最小因子图斑为基本单元进行组合分析,可以满足空间上的稳定性和连续性,这样重点关注每个图斑的自身水土流失的强度变化,分析不同因子对该图斑的水土流失程度的影响,对应采用的措施进行水土流失防治。

生产建设项目信息化监管的业务场景,是以批复的生产建设项目水土保持方案设计的防治责任范围为基准参考,通过遥感解译的水土流失扰动图斑,来判断其防治责任范围的合规性。通过多期遥感监管,对比前后多次扰动范围的变化,实现监管的连续变化监测,满足动态监管的目标要求。生产建设项目的最小因子图斑,是通过连续多次的遥感监管产生和发现,通过外业调查复核进行确认和整改安排,通过定期的监督检查实现每个最小因子图斑的有效控制。

重点治理工程的精细化管理的业务场景,是根据国家(或各省级)资金支持的重点项目,以重点项目的设计批复方案为标准,通过对项目区的水土保持措施的设计类型、设计规模进行图斑化,然后根据遥感和无人机的监测,提取水土保持措施的现场信息,通过多次对比叠置计算得到最小因子图斑,也是水土保持措施的实施进度和保留情况,通过与预期标准的对比分析,发现治理项目的实施状态。

这3个业务场景,从监管对象和监管流程2个方面都具有共同特点,即首先由上级部门发现与明确治理对象及治理目标,然后把整治任务进行指派分配,由下级相应部门负责整治管理和监管核查,最后将治理结果反馈到上级部门完成复核验收验证;由此,笔者提出以实践中可分割计算的最小因子图斑为治理对象,通过任务卷宗式流转,实现灵活的水土保持全过程动态监管。

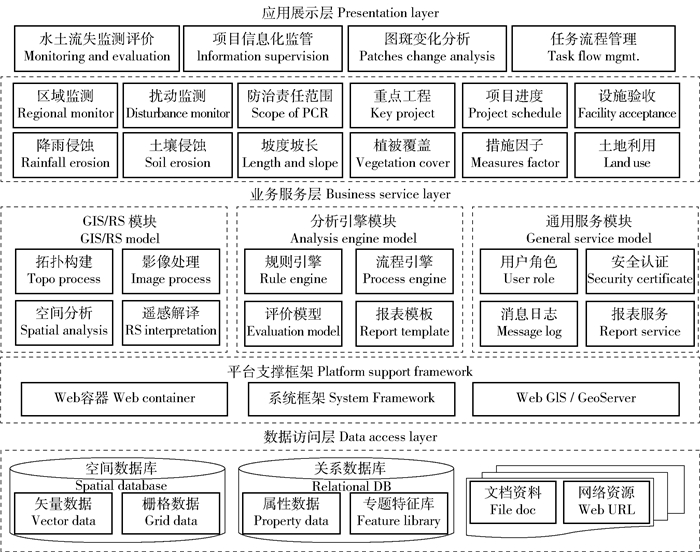

2 系统设计与关键技术系统架构设计采用了B/S的3层架构模式,顶层是应用展示层,以Web服务管理的形式方便不同用户和系统的接入管理;中间是业务服务层,以业务逻辑的功能组件和通用基础的服务模块实现业务能力;底层数据访问层,采用空间数据库和关系数据库分别存储和管理不同的数据对象。其中涉及到2个关键技术:最小因子图斑划分和监管任务卷宗流转。

2.1 系统架构设计系统逻辑架构如图 1所示。

|

mgmt. is abbreviated from management. PCR stands for prevention and control responsibility. DB stands for database. The same below. 图 1 系统逻辑架构设计图 Fig. 1 System logic architecture diagram |

1) 数据访问层。采用空间数据库存储管理矢量数据和栅格影像数据;采用关系数据库存储管理常规的属性表对象数据;采用文件系统存储管理各类文档附件和共享资料数据,统一采用URL的方式进行标识和管理。

2) 业务服务层。该层最下层首先是平台支撑框架,采用Tomcat作为系统的Web容器,采用Spring Boot作为系开发的框架结构;采用WebGIS容器和GeoServer解决方案完成空间数据发布。在此之上,是通用服务模块、分析引擎模块和GIS/RS专题模块,完成整个系统的业务服务功能。

3) 应用展示层。是把区域动态监测的各因子图层进行应用展示,把生产建设项目防治范围和扰动进行集中管理,把重点项目的规划实施验收的图斑进度进行统一管理。在全区域的动态监测和重点区域的项目监管重点工程监管都能够以图斑为单元实现动态监管,结合任务图斑创建和流程引擎实现任务流转和监管。

2.2 关键技术分析 2.2.1 最小因子图斑划分为满足当前水土保持在实际监管中的需求,笔者在实践应用的基础上,通过多源数据多因子分析计算,得到可分割的最小因子图斑,即计算各个水土流失因子图斑的最大公约数图斑。该方法一方面能够规避因使用栅格方法形成细碎图斑而导致丢失空间的连续性,另一方面能够保证每一个图斑内部的所有因子都是均质的,便于水土流失强度分析,也能够落实到地表水土流失地块的治理过程中。通过这样划分的水土流失综合防治的最小因子图斑,可作为水土保持动态监管对象,来满足日常监管业务的应用场景。

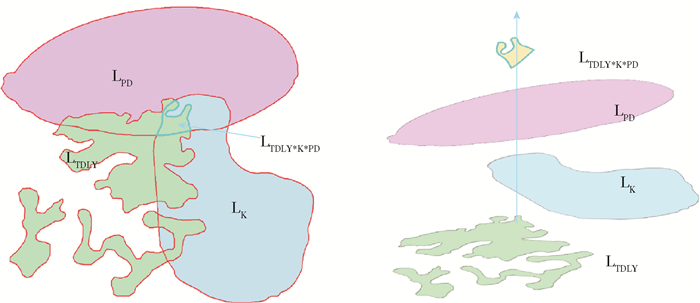

为此,笔者提出通多因子矢量叠置技术划分最小因子图斑,以此为监管对象适应各种监管需求。对于矢量图斑的叠置分析算法实现,谢顺平等[12]和周祖煜等[13]都有详细的说明。基本原理如图 2所示,LTDLY图层、LK图层、LPD图层是经过信息提取形成的关键因子专题图层。图 2示例中,LTDLY有3个图斑,LK有1个图斑,LPD有1个图层,通过空间叠加和切割,最后形成多个最小图斑,其中最中心1个图斑(图 2绿色线框的中心图斑)是由3个图层共同相交而成,也就是最大公约数图斑。通过多因子的叠置分析划分出最小因子图斑,它内部的因子在3个图层上都是均质统一的,以此作为水土保持动态监管对象更容易分析因子和落实改进。

|

LTDLY: 土地利用图层Land use layer.LK: 土壤可蚀性图层Soil erodibility layer. LPD: 坡度图层Slope layer. LTDLY*K*PD:最小因子图斑Minimum factor patch. 图 2 叠置分析示意图 Fig. 2 Overlay analysis diagram |

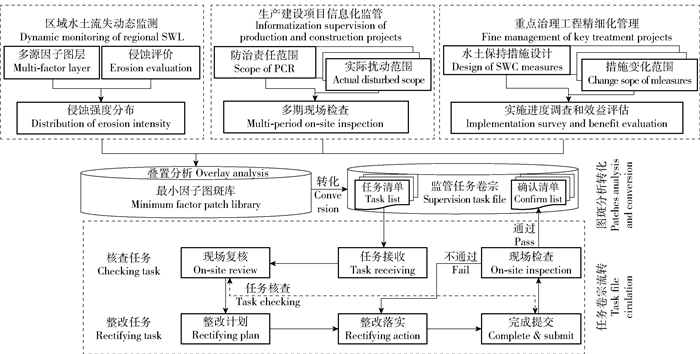

地方水行政主管部门的水土保持动态监管业务是由省市县各级水土保持相关部门共同参与执行的。通常,水土保持动态监管业务是由上级任务下达,下级任务承接与反馈,上级审核与验收形成的业务逻辑闭环。该任务可分为2种类型:1)核查任务,只要根据任务要求在现场进行调查核对后即可完成,如重点工程的进度核查、扰动合规性核查;2)整改任务,即核查后还需要进一步整改才能完成任务反馈。通过任务卷宗流转推动与管理各监管任务,流转中的卷宗转成相关部门的待办任务,完成后提交给上级部门,最终验收的监管任务即为卷宗存档。

通过云平台技术构建跨平台任务协同系统,在系统中省、市级用户具有分配任务、完成任务模块的权限,县级用户只有完成任务的权限。不同区域不同级别的角色用户通过权限分配和日志记录,确保整个任务流转安全可靠。任务卷宗的主要流转过程如图 3所示:首先,根据不同应用场景多因子数据,导入系统中进行叠置分析生成最小因子图斑。然后通过最小因子图斑划分,创建生成对应的监管任务卷宗。通过任务管理创建不同的任务清单,指派给不同区域的下级用户。不同用户通过领取接收自己承担的任务,根据图斑情况和任务要求,完成现场检查复核;对于复杂的任务,还需要制定整改计划,并需要定期进行任务跟踪,反馈水土保持落实情况。最后,任务完成后提交上级进行审核。审核不通过,任务返回继续整改;审核通过后,整个任务卷宗流转完成,全部归档入库形成最终确认清单。

|

SWC stands for soil and water conservation. SWL stands for soil and water loss. The same below. 图 3 任务卷宗流转过程示意图 Fig. 3 Circulation diagram of task file |

本系统的架构实现选择Java技术体系,全部使用开源的技术堆栈。Web容器选择Tomcat、WebGIS容器选择GeoServer,数据库采用PostgreSQL+PostGIS完成持久化管理,前端采用Thymeleaf和OpenLayers地图框架,为用户提供PC端和移动端2种访问方式。

系统功能设计如图 4所示,分为首页、图斑管理、任务管理、统计分析和系统管理5个模块。其中,首页是常用的仪表盘和地图总览。图斑管理包括对图层和图斑的操作,用来管理所有的空间图层数据用以叠置分析,生成的图斑入库并进行后续的任务创建。任务管理是根据业务要求,把对应的水土流失图斑分配给相应的处理负责人,任务负责人在领取相应任务后进行核查整改,在完成任务后进行提交反馈,上级领导对完成的任务成果进行复核,通过后的成果归档入库,未通过的成果则仍然以任务的形式返回继续完成任务。统计分析则是对所有数据进行分类统计,包括图斑统计和任务统计。系统设置是系统参数配置,包括对行政区划的管理、对部门、岗位、角色、用户的管理,实现不同用户分配不同账号权限等需求。

|

DSS stands for dynamic supervision system. The same below. 图 4 系统功能结构图 Fig. 4 System function diagram |

运行界面说明如图 5所示。左侧为菜单栏,对应5个系统模块。地图总览中通过行政区划进行统一管理,由于所有的动态监管任务都是以区县为基本管理单元,也是整个系统的设计和管理基础。中间区域显示该区县的遥感影像底图,并通过加载不同类型的图层数据进行集中展示,实现整个区域的总体情况概览,包括动态监测使用的中国水土流失方程CSLE模型中各因子(RKLSB)栅格数据、措施因子矢量数据(ET)和土地利用矢量数据,包括生产建设项目防治责任范围和扰动地块矢量数据。分析结果中的侵蚀强度成果数据,原本为栅格数据成果,该系统采用矢栅一体化分析方法后,进行了矢量化转换,便于成果在实际监管中落地。

|

图 5 系统运行界面功能 Fig. 5 System operation user interface |

图层管理是对系统空间数据的管理。通过添加或批量导入数据后,能够管理各种不同类型的数据源,对栅格数据进行叠加计算,对矢量数据进行叠置分析,划分出的最小因子图斑作为水土保持动态监管的对象。

叠置分析,以行政区划为管理单元,以源图层为参考底图,以叠加图层为约束条件,进行图斑的空间切割运算,获得区域更小图斑(图 6)。默认提供几种常用的分析模式,包括土壤侵蚀因子运算、扰动合规性运算、水土保持设施进度运算。叠置分析根据所在图层,可以自动确定其区域和常用的叠置图层,也可以选择该区域的其它图层进行分析。分析结果入库保存到指定的图斑库中。

|

图 6 通过叠置分析创建图斑功能 Fig. 6 Patches creation by overlay analysis |

根据每个图斑编号,可以创建1个任务。根据任务所在区域、任务类型、任务优先级,对任务进行分配(图 7)。每个任务都分配给1位确定的责任人,有任务起止时间和对应的任务要求。该负责人登录系统后,可以通过“任务清单”查看自己负责的任务。任务负责人在完成任务后,补充修改任务完成情况说明,提交审核。

|

图 7 任务管理功能说明 Fig. 7 Task management function |

管理员在任务审核中检查提交的成果,确定审核通过,还是打回重新提交。这里重点是根据不同的用户角色赋予不同的功能权限。普通用户只拥有相应范围内的操作权限,管理员则拥有分配任务、审核任务的权限,超级管理员则拥有系统管理设置和全局数据处理的权限。

4 应用示例以江苏省徐州市贾汪区水土保持综合监管为例,首先需要导入系统的各类分析图层数据(图 8)。

|

图 8 项目区图斑分析应用示例 Fig. 8 Patches overlay application example in project |

该区县的2019年度区域水土流失动态监测是由省水土保持生态环境监测总站统一组织和实施,通过CSLE模型进行侵蚀模数计算和侵蚀强度等级评价,基础数据包括土地利用图层、7因子图层(降雨侵蚀R图层、土壤侵蚀K图层、坡长坡度LS合一图层、植被覆盖B因子图层、工程措施E和耕作措施T合一的图层),由于多数图层的数据基础是栅格化图层,先把各栅格化的图层进行像素计算,再把土地利用和措施因子矢量图斑进行最小因子图斑运算,最后再进行矢量栅格一体化计算。这样可以获得矢量化的侵蚀强度分布图,更好地与其它图斑进行分析运算。生产建设项目的防治责任范围和扰动图斑进行叠置分析,可以根据扰动面积和防治责任范围面积的相交情况,自动计算出其合规性。

以贾汪区小朱古山区域为例,通过区域遥感监测发现,山体中心有小型的采矿区,西北山坡长有树木植被覆盖较好,周边区域都是旱地,其它区域多是建设用地、农耕地和农村道路。通过生产建设项目监管发现,该项目虽然早已申报水土保持方案,但是实际生产过程中扰动面积显著超过其防治责任范围。通过扰动图斑与侵蚀图斑的叠置分析,得到侵蚀强度更高的区域图斑,为后续任务监管和督查提供数据支撑。对本区域周边相对集中的中度水土流失强度,规划实施治理工程时应当优先考虑。

通过图层分析,发现潜在的水土流失风险图斑。通过任务的创建和管理,分配对应的责任人。对于任务流程的驱动,最主要的是对不同岗位和角色的责任人进行权限分配,通过在不同角色责任人下的任务状态改变来驱动任务的流转。如贾汪区水务局作为该区域水土保持工作的主要负责人,负责对区域任务的最终审核。水务局水保科则是任务实施的管理者,对下发图斑的检查和分配,根据不同图斑任务性质分别派发给监管任务小组和监测任务小组。各小组业务专员根据领取的任务,到现场对图斑进行复核检查,登记提交现场调查信息,反馈复核情况,对于需要整改的任务要进行详实的调查并提出整改方案,跟踪整个任务的最终完成。提交后的任务由管理员检查通过后,最终通过部门管理员签署同意,完成任务归档。

通过不同岗位角色的管理授权,系统可以让各个岗位角色的相关人员掌握任务图斑的变化情况,及时了解该区域的水土流失综合变化情况,有针对性的实施和评价水土保持工作的成效,提升动态监管的效能。

5 结论与展望根据江苏省水土保持生态环境监测总站对水土保持动态监管的实际需求,提出以最小因子图斑划分和监管任务卷宗流转为关键基础支撑,设计完成了“水土保持动态监管分析系统”,实现水土保持动态监管的全过程信息化管理及省市县监管任务协调。通过地图总览可以在1张图上整体监管查看不同区域的水土保持数据成果;通过图层分析实现矢量化监管图斑对象入库,可以直接落地到对应的地块中去;通过任务管理实现上下级联动,通过各市县的行政区划和用户岗位角色管理,能够有效提高各市县地方政府水土保持综合监管的工作效率。基于云平台的技术优势,可以有效降低系统运维成本,方便实现跨平台服务,且能够更加灵活地对系统进行扩展。

由于是新系统的开发和初步应用,目前仅是把2019年的区域动态监测成果进行了导入应用,未能在系统中生产生成数据图层,这个是后续开发的一个主要内容;部分区县的生产建设项目和个别的小流域综合治理项目的前期数据规模零散也未规范,必须依赖于既有的成果进行适配导入。而监管任务卷宗流转的过程未能与现有的办公OA等其他系统相互联动。另外,数据源的不充分也弱化了系统推广的影响力。后续该系统还将进一步在数据生产过程中加强标准化规范管理,开放和优化数据接口,使更多水土保持监管相关的数据、设备和业务流程能够无缝对接,并且对各级管理部门开放共享,丰富多种数据的来源,强化融合数据的分析,提高监管自动化和智能化水平。

| [1] |

姜德文, 亢庆, 赵永军, 等. 生产建设项目水土保持"天地一体化"监管技术研究[J]. 中国水土保持, 2016(11): 1. JIANG Dewen, KANG Qing, ZHAO Yongjun, et al. Soil and water conservation techniques of "Space and Land Integration" of production and construction projects[J]. Soil and Water Conservation in China, 2016(11): 1. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2016.11.002 |

| [2] |

姚赫, 张勇. 生产建设项目水土保持"天地一体化"监测探讨[J]. 人民长江, 2017, 48(12): 18. YAO he, ZHANG Yong. Discussion on "space-ground integration" monitoring technology for soil and water conservation of construction projects[J]. Yangtze River, 2017, 48(12): 18. |

| [3] |

黄颖伟, 王岩松, 张野, 等. 生产建设项目水土保持"天地一体化"监管技术应用[J]. 中国水土保持, 2018(2): 11. HUANG Yingwei, WANG Yansong, ZHANG Ye, et al. Monitoring technology application on "space-ground integration" monitoring technology for soil and water conservation of construction projects[J]. Soil and Water Conservation in China, 2018(2): 11. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2018.02.005 |

| [4] |

彭晓刚, 李雄飞. 陕西省生产建设项目水土保持"天地一体化"动态监管工作回顾与展望[J]. 中国水土保持, 2018(10): 8. HUANG Yingwei, WANG Yansong, ZHANG Ye, et al. Review and prospect of the dynamic supervision of "space-ground integration" monitoring technology for soil and water conservation of construction projects in Shanxi province[J]. Soil and Water Conservation in China, 2018(10): 8. |

| [5] |

赵俊侠, 任婧宇, 杨亚娟, 等. 生产建设项目水土保持"天地一体化"监管存在问题及建议[J]. 中国水土保持, 2019(6): 53. ZHAO Junxia, REN Jingyu, YANG Yajuan, et al. Problems and suggestions of supervision of "Air-Ground Integration" in production and construction projects[J]. Soil and Water Conservation in China, 2019(6): 53. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2019.06.018 |

| [6] |

韩冰. 国家水土保持重点工程信息化监管工作常见问题及应对策略[J]. 中国水土保持, 2019(5): 4. HAN Bing. Common problems and countermeasures of national soil and water conservation projects informatization supervision[J]. Soil and Water Conservation in China, 2019(5): 4. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2019.05.004 |

| [7] |

尹华锋. 生产建设项目水土保持天地一体化监管研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2018(6): 39. YIN Huafeng. Research on "space-ground integration" monitoring technology for soil and water conservation of construction projects[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2018(6): 39. |

| [8] |

沈雪建, 李智广, 亢庆, 等. 基于高分影像和云数据管理的生产建设项目水土保持监管系统设计与应用[J]. 中国水土保持科学, 2017, 15(5): 127. SHEN Xuejian, LI Zhiguang, KANG Qing, et al. Design and application of supervision and management system for soil and water conservation in production and construction projects based on high resolution remote sensing images and cloud data management[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2017, 15(5): 127. |

| [9] |

祝起明. 基于云平台的水土保持数据监测系统研究与实现[D]. 长安: 长安大学, 2019: 40. ZHU Qiming. Research and implementation of soil and water conservation data monitoring system based on cloud platform[D]. Chang′an: Chang′an University, 2019: 40. |

| [10] |

闫佳杰, 史明昌, 高志强. 生产建设项目水土保持监管空间信息系统研究[J]. 中国农业大学学报, 2018, 23(1): 143. YAN Jiajie, SHI Mingchang, GAO Zhiqiang. Research on spatial information system of soil and water conservation supervision for production and construction projects[J]. Journal of China Agricultural University, 2018, 23(1): 143. |

| [11] |

罗志东. 我国水土保持基础管理单元"水保斑"的认识与探索[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(4): 127. LUO Zhidong. Conservation patch: The minimun basic management unit of soil and water conservation in China[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2015, 13(4): 127. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2015.04.020 |

| [12] |

谢顺平, 叶罕霖. 面向空间关系复合的矢量多边形图形拓扑叠置分析算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2018, 30(9): 1678. XIE Shunping, YE Hanlin. Topology overlay analysis algorithm of vector polygon maps for spatial relationship composition[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2018, 30(9): 1678. |

| [13] |

周祖煜, 章孝灿, 聂国辉, 等. 基于多源遥感数据的浙江省水土流失遥感监测[J]. 中国水土保持科学, 2011, 9(2): 4. ZHOU Zuyu, ZHANG Xiaocan, NIE Guohui, et al. Remote sensing monitoring of soil erosion in Zhejiang province base on multi-source remote sensing data[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2011, 9(2): 4. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2011.02.002 |