2. 北京林业大学水土保持学院 重庆缙云山三峡库区森林生态系统国家定位观测研究站, 100083, 北京

-

项目名称

- 国家"十三五"重点研发计划项目"三峡库区面源污染植被削减过程与技术研究"(2017YFC0505303)

-

第一作者简介

- 王淑慧(1997-), 女, 硕士研究生。主要研究方向: 农业面源污染。E-mail: 1067514710@qq.com

-

通信作者简介

- 王云琦(1979-), 女, 教授, 博士生导师。主要研究方向: 森林水文, 土壤侵蚀。E-mail: wangyunqishuibao@bjfu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2019-09-02

修回日期:2020-08-02

2. 北京林业大学水土保持学院 重庆缙云山三峡库区森林生态系统国家定位观测研究站, 100083, 北京

2. Jinyun Forest Ecosystem Research Station, School of Soil and Water Conservation, Beijing Forestry University, 100083, Beijing, China

水沙变化是影响河流系统的关键因素,决定河流的稳定性,其运移机制剧烈影响河流系统[1]。水利、水土保持等工程的建设强烈影响河流水沙情态[2],产生相关水文效应如河床演变[3]、改变航道[4]等。长江是中国的第一大河,年径流量和年输沙量分别位于世界第3位与第4位[1],其丰富的水沙资源对我国社会经济、资源储备与能源安全等具有重要的影响[5]。近年来,长江上游开发了大量水利水电工程,如三峡水库蓄水使用及蓄水调度变化,溪洛渡、向家坝水电站的修建等,对三峡库区的水沙情势产生一定的影响[3]。

目前,关于近年三峡库区的水沙变化已有研究,如李清溪[6]依据库区内3个小流域的水沙资料,研究得出其近50年的变化趋势特征、突变特征等;刘惠英等[7-8]研究库区内香溪河、龙河流域的水沙趋势变化,计算各项人类活动对水沙变化的贡献率;钟亮等[9]分析了朱沱、寸滩和北碚3站的水沙资料,得出库区内重庆主城区河段的水沙值、水沙序列趋势的变化及成因;韩闪闪[10]分析三峡水库进出库站水沙序列的变化特征、计算水沙特征值,判断三峡水库的运行对水沙的影响程度。鉴于库区面积较大,水沙特性变化复杂,多集中于对小流域或支流的水沙研究,库区内长江干流的水沙关系仍需要进一步的研究。笔者采用2002—2017年三峡库区干流3个代表水文站朱沱站、寸滩站、宜昌站的水沙资料作为基础数据,利用相关水沙统计特征值从数值和结构上计算近年的水沙年内、年际、沿程变化,使用Mann-Kendall检验、双累积曲线法等来判断水沙趋势及突变和水沙关系,为三峡库区的水库调度、泥沙问题等提供一定的数据参考,为三峡库区的生态环境治理提供数据依据。

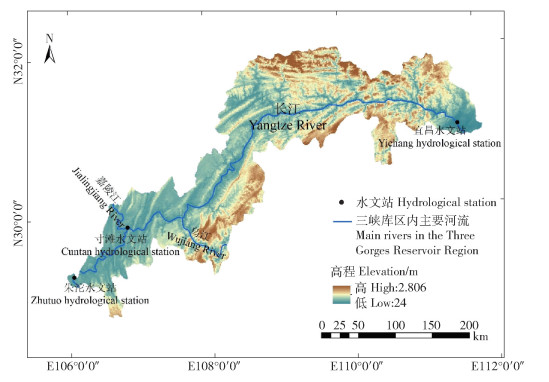

1 研究区概况三峡库区(E 106°50′~110°51′,N 29°16′~31°25′)位于长江上游河段与中游河段的交界部分,流域面积近5.8万km2,库区内长江干流全长约600 km,嘉陵江和乌江汇入长江干流[11]。受长江、嘉陵江、乌江等河流的切割,三峡库区地形起伏、海拔变化明显。库区地貌以山地、丘陵为主,气候类型属于亚热带湿润季风气候,年降水量1 000~1 200 mm,多年平均气温15~19 ℃。笔者选用库区内长江干流水文站朱沱站、寸滩站和宜昌站作为研究区的代表站(图 1),定量计算三峡库区长江干流近年的水沙特征值、水沙趋势及水沙关系,对三峡库区的河床演变、航运调度的研究有一定的启示作用。3个水文站的位置特征描述如表 1所示。

|

图 1 三峡库区与代表水文站地理位置 Fig. 1 Geographical location of the Three Gorges Reservoir Region and hydrological stations |

| 表 1 代表水文站及其特征描述 Tab. 1 Representative hydrological stations and characteristic description |

笔者采用以下几个量纲为1的指标反映水沙序列的年内分配变化规律:

径流量、输沙量年内分配不均匀系数Cvw和Cvs反映水沙年内分配的均匀程度,数值越小越均匀;径流量、输沙量集中期Dw和Ds反映水沙年内峰值所在时间。

| $ C_{\mathrm{vw}}=\sqrt{\frac{1}{12} \sum\limits_{i=1}^{12}\left(w_{i}-\bar{w}\right)^{2}} / \frac{1}{12} \sum\limits_{i=1}^{12} w_{i}; $ | (1) |

| $ C_{\mathrm{vs}}=\sqrt{\frac{1}{12} \sum\limits_{i=1}^{12}\left(s_{i}-\bar{s}\right)^{2}} / \frac{1}{12} \sum\limits_{i=1}^{12} s_{i}; $ | (2) |

| $ D_{\mathrm{w}}=\arctan \;\left(\sum\limits_{i=1}^{12} w_{i}-\sin \theta_{i} / \sum\limits_{i=1}^{12} w_{i} \cos \theta_{i}\right); $ | (3) |

| $ D_{\mathrm{s}}=\arctan \; \left(\sum\limits_{i=1}^{12} s_{i}-\sin \theta_{i} / \sum\limits_{i=1}^{12} s_{i} \cos \theta_{i}\right)。$ | (4) |

式中:wi与si分别为年内各月径流量(亿m3)与输沙量(亿t);w与s分别为月平均径流量(亿m3)与输沙量(亿t);θi为年内各月的方位角,1—12月的方位角范围为0~330°。

2.2 水沙序列趋势及突变分析Mann-Kendall(以下简称为M-K)检验法可用于水沙序列的趋势判断(M-K trend test)及突变检验(M-K mutation test),此方法不需要样本遵从特定分布,适用于10年以上小样本容量分析[3],被广泛应用于水文气象序列的变化趋势分析。笔者使用M-K趋势检验进行趋势分析,同时使用Sen’s Slope趋势检验进行验证与补充。由于M-K突变检验所得的潜在突变点中可能存在虚假突变点,需使用Yamamoto突变检验法对潜在突变点进行显著性分析以消除虚假突变点。

2.3 水沙相关性分析双累积曲线法是用来分析水沙变化,检验径流量及输沙量二者间一致性及其变化的一种方法[5]。笔者以双累积曲线突变点以及汛期、非汛期时段对水沙序列进行划分,采用相关分析法对不同时段的径流量、输沙量进行相关性分析。

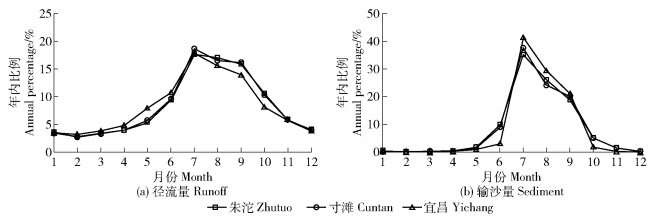

3 结果与分析 3.1 水沙统计特征值 3.1.1 年内分配由于3站水沙数值差距较大,笔者采用多年(2003—2015年)的月水沙与年水沙的比例进行分析。计算结果表明:3站70%以上的多年径流量集中于汛期(5—10月),主汛期(7—9月)的径流量比例均>45%,最大径流量均发生于7月,7月的径流量比例均>17%;95%以上的多年输沙量集中于汛期,主汛期的输沙量比例均>80%,最大输沙量同样均发生于7月,7月的输沙量比例均>35%。图 2为3站多年平均径流量与输沙量的年内分配图,图形显示3站径流量、输沙量的年内变化趋势基本一致,但输沙量的年内分配更为集中,这与汛期径流携沙量大相关[12]。相比于朱沱站、寸滩站,宜昌站的径流量向非汛期分散程度更大,输沙量更加集中于汛期,这种现象与三峡水库对水沙的调蓄相关[10]:水库在汛期分担洪水,枯期增加来水,使径流年内分布均匀[13],其“蓄清排浑”的运用方式使泥沙在非汛期淤积,在汛期集中下泄[12]。

|

图 2 2003—2015年逐月平均水沙比例年内分配 Fig. 2 Monthly mean runoff and sediment percentage distribution in 2003-2015 |

计算3站在2003—2015年的径流量、输沙量的不均匀系数、集中期,分析结果如下:

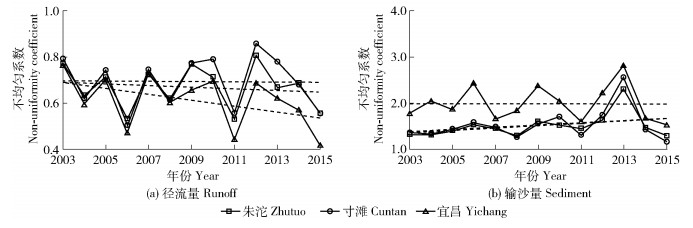

1) 如图 3所示,3站的径流量不均匀系数均呈下降趋势,且宜昌站更显著,而3站的输沙量不均匀系数均的变化不显著。相关研究表明:受气候变化和人类活动影响严重地区的径流量不均匀系数会发生减小[13],人类活动修建的水利水电工程会显著降低径流量不均匀系数[14-15],故位于大坝下游的宜昌站的径流量年内分配趋向更加均匀。

|

图 3 2003—2015年年内水沙不均匀系数变化 Fig. 3 Changes of inter-annual runoff and sediment non-uniformity coefficient in 2003-2015 |

2) 朱沱站、寸滩站的多年平均径流量集中期分别为210.73°和209.12°,输沙量的集中期分别为199.58°和200.05°,沙峰出现时间均早于洪峰。宜昌站多年(2003—2015年)平均径流量集中期和输沙量的集中期分别为198.16°和199.61°,沙峰出现时间迟于洪峰,与以往的研究结果[10]相比(宜昌站多年(1954—2002年)平均径流量集中期和输沙量的集中期分别为205.56°和199.69°),2003年后宜昌站洪峰出现时间提前了近8 d,沙峰出现时间基本一致。

3.1.2 年际变化2002—2017年间朱沱、寸滩、宜昌3站年径流量变差系数Cv分别为0.111、0.101和0.110,与长江全流域1955—2011年的年径流量的Cv值0.129[14]相比,三峡库区的年径流量总体趋势基本保持平稳。3站年输沙量变差系数Cs分别为0.562、0.510和1.172,输沙量年际变化较大,相较于1955—2000年,2002—2017年间3站平均输沙量分别减少58.86%、67.17%和90.38%。

3.1.3 沿程变化2003年前,3站多年平均年输沙量与多年平均年径流量变化基本一致,呈现沿程增大趋势,表现为宜昌站>寸滩站>朱沱站[15];2003年后3站的多年平均年径流量依旧沿程增大,而多年平均年输沙量大小关系为寸滩站>朱沱站>宜昌站,输沙量大小关系的变化与三峡水库的蓄水作用相关:水库蓄水后,过水断面面积随蓄水位的上升而增加,径流速度及悬移质输移速率发生显著降低,泥沙在库区内产生淤积,输沙量降低,且随着蓄水位的抬高而进一步减少,输沙量呈现沿程降低的趋势[15]。由于输沙量较大的嘉陵江汇入,位于长江与嘉陵江交汇下游的寸滩站的输沙量产生回升[2]。

3.2 水沙序列趋势及突变分析 3.2.1 水沙序列趋势变化采用M-K趋势检验及Sen’ s Slope趋势检验对水沙序列变化趋势及其显著性进行分析,2种分析方法所得的统计量Z、趋势度β与显著性检验结果如表 2所示。2种检验方法结果均表示3站在2002—2017年的年径流量呈现不显著的上升趋势(P>0.05),年输沙量呈极显著的下降趋势(P < 0.01)。

| 表 2 M-K趋势检验及Sen趋势度计算结果 Tab. 2 Trend of runoff and sediment analyzed by M-K trend test and Sen's Slope test |

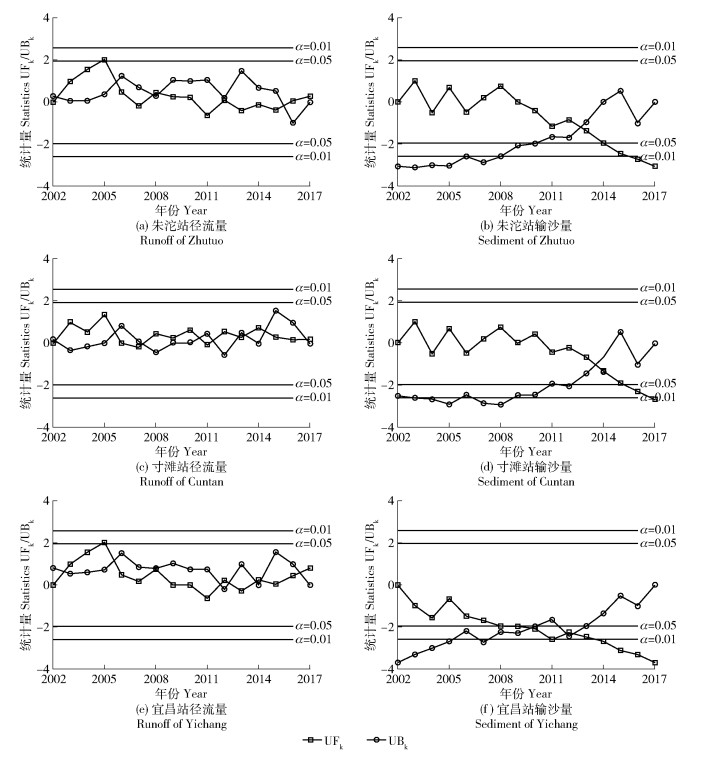

表 3为3站2002—2017年径流量、年输沙量潜在突变点统计及突变显著性判断。M-K突变检验所得到的UFk和UBk序列曲线间的交点可能为突变点,图 4为3站的M-K突变检验所得的统计量UFk和UBk序列图。为判断突变点的有效性,使用Yamamoto突变检验法进行突变点的显著性分析。

| 表 3 水沙序列潜在突变点统计及显著性判断 Tab. 3 Potential mutation years in runoff and sediment time series and significance judgement |

|

图 4 2002—2017年3站年径流量与年输沙量统计量UFk/UBk序列 Fig. 4 Statistics UFk/UBk series of annual runoff and sediment at three hydrological stations in 2002-2017 |

结合M-K突变检验法和Yamamoto突变检验法得出:3站的年径流量突变年份均为2005年,年输沙量突变年份为2013年。水沙序列的突变时间与大型水库运用时间(2013年溪洛渡、向家坝水电站投入使用)、特殊水文年(2006年为长江流域枯水年)、水库蓄水调度年份(2006年三峡水库实施了156 m蓄水方案)一致。

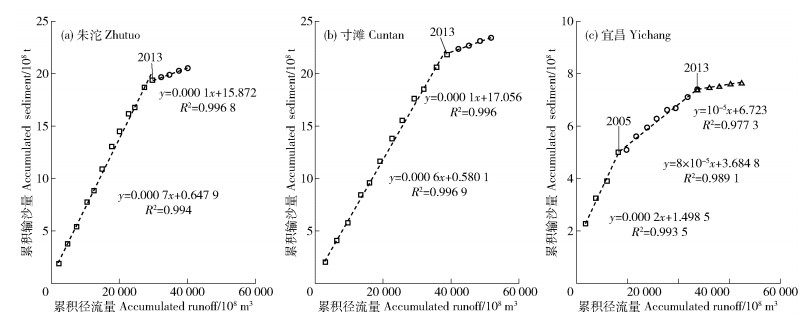

3.3 水沙相关性分析水沙量双累积曲线反映控制断面以上流域水沙的变化,双累积曲线的转折与水沙变化相对应[3]。建立3站的双累积曲线,判断转折点。由图 5可看出,3站的双累积曲线的转折点与水沙序列突变分析的水沙突变点相对应。在2002—2017年内,3站的双累积曲线均在2013年发生大幅度偏转,此外,宜昌站的双累积曲线在2005年也发生了偏转。造成2013年的偏转的原因与金沙江下游向家坝、溪洛渡水电站启用相关:上游泥沙被水电站大量拦截使位于下游的3站的输沙量产生剧烈的降低。宜昌站在2005年发生的偏转与2006年三峡水库实施了156 m蓄水方案存在一定关系:随着蓄水高度的增加,库区泥沙输移速率降低,大量水沙停滞于库中,年输沙量明显降低,宜昌站作为三峡的出库站,直接受水库影响,故2005年后输沙量剧烈减少,水沙累积曲线发生变化。

|

图 5 年径流量和年输沙量双累积曲线 Fig. 5 Double mass plot between annual runoff and sediment |

以3站的水沙双累积曲线的转折点年份(朱沱站与寸滩站:2013年,宜昌站:2005年、2013年)和年内汛期/非汛期时段分别将3站在2002—2017年的年水沙序列、2003—2015年的月水沙序列进行划分,计算3站在各段时间内的水沙相关系数,结果如表 4所示。由数据可知:不同时段的水沙相关系数在数值上存在较大差异,2013年后3站的水沙相关系数均大于2013年前,这可能与2013年后3站上游投入使用的水电站相关:水电站大量拦截泥沙,但其对径流量影响较小,不饱和水流冲刷河床,并从运移过程中获得泥沙,水沙相关系数增大[5]。3站的水沙在汛期较非汛期呈现较高的相关性,这与汛期径流量大,流短湍急冲刷河道相关,其中宜昌站受到水库“动水冲沙”调度方式的影响,枯水季葛洲坝水库泥沙沉积相对明显[12],表现为汛期水沙相关程度高于非汛期。

| 表 4 分段时间序列、汛期与非汛期水沙相关系数 Tab. 4 Correlation between runoff and sediment in different period and flood/non-flood season |

在以上2种分阶段水沙相关分析中,朱沱站、寸滩站的水沙相关程度均高于宜昌站,这与2站地处长江上游,河流两岸地形陡峭,河道坡度大,洪水期径流量大,水流湍急,携带泥沙以粗颗粒为主[12],且受库区内人类活动影响程度较小相关。由于水沙相关关系受时间序列长短的影响,根据较长的时间序列所计算的水沙相关系数较短时间序列更准确,故仍需要长时间的数据观测结果,以得出较为准确的水沙相关关系。

4 讨论 4.1 近年气候变化和人类活动对输沙量变化的定量估算影响水沙的因素包括气候变化、地质地貌及人类活动,由于地形地貌在短期的径流输沙变化中基本保持不变[6],笔者仅讨论气候变化和人类活动对输沙量的影响。气候变化引起流域水循环的变化,改变蒸发、降雨等的时空分布[16],降雨量的变化与径流量显著相关(R2>0.8),故可采用径流量的变化代表气候变化因素[14]。将3站在2002—2017年的水沙序列按照突变年进行划分,根据相关学者的研究结果[17],基于基准年(1969—2002年)的累积水沙线性拟合方程[17]计算出3站在近年不同时段的输沙量理论计算值,定量估算气候变化和人类活动对输沙量变化的贡献率,计算结果如表 5所示。由表中数据可得出:人类活动对输沙量变化的贡献率始终大于气候变化,这表示虽然气候变化对输沙量变化产生了一定的影响,但人类活动因素始终是影响输沙量变化的主要因素。

| 表 5 气候变化和人类活动对输沙量变化的贡献率 Tab. 5 Contribution rate of climate changes and human activities to sediment change |

大量研究证明人类活动因素如大型水利水电工程的修建及水土流失的治理对河流输沙量具有一定的影响[18-20]。笔者选取人类活动因素:2002—2017年间三峡库区的水土流失治理面积、三峡大坝拦沙量及溪洛渡、向家坝水电站的拦沙量,采用灰色关联度法,比较各时段不同人类活动因素对3站输沙量降低的贡献率。计算结果如表 6所示。相比于其他因素,三峡大坝的拦沙量对宜昌站输沙量的影响在各时段均为最大。2013年后向家坝、溪洛渡水电站的投入使用对朱沱、寸滩站的输沙量产生了较大程度的影响。各时段水土流失治理面积与输沙量变化存在一定的关联度,这说明水土保持治理也有效降低了输沙量。

| 表 6 人类活动因素与输沙量的灰色关联度分析 Tab. 6 Grey relational grade analysis for human activities and sediment |

1) 对3站水沙统计特征值进行计算分析可知,径流量、输沙量的年内变化趋势基本一致,但输沙量的年内分配更为集中。宜昌站的水沙年内分配特点为径流量向非汛期分散、输沙量向汛期集中,与水库调节作用相关。3站近年的水沙年际变化为年径流量变化微小(年径流量变差系数Cv:0.101~0.111),输沙量变化剧烈(年输沙量变差系数Cs:0.510~1.172)。3站年径流量表现为宜昌站>寸滩站>朱沱站,年输沙量表现为寸滩站>朱沱站>宜昌站。

2) 2002—2017年内,3站的年径流量呈不显著的上升变化(P>0.05),年输沙量呈显著降低趋势(P < 0.01)。3站的年径流量突变时间为2005年,年输沙量突变时间为2013年。突变时间与大型水利工程的投入使用、特殊水文年、水库蓄水调度的年份吻合。

3) 同一水文站不同时段的水沙关系存在较大差异,与人类活动和水沙季节变化等存在一定关系。3站的水沙相关性差距较大,推测与3站的地理环境、人类活动相关。人类活动对输沙量变化的贡献率始终大于气候变化,人类活动因素中的水利水电工程是输沙量降低的主要因素,水土流失治理也起到了一定的作用。

| [1] |

郭文献, 李越, 王鸿翔, 等. 三峡水库对下游河流水沙情势影响评估[J]. 中国农村水利水电, 2018(11): 87. GUO Wenxian, LI Yue, WANG Hongxiang, et al. The assessment of the impact of Three Gorges Reservoir on runoff and sediment in the lower reaches[J]. China Rural Water and Hydropower, 2018(11): 87. |

| [2] |

许全喜, 童辉. 近50年来长江水沙变化规律研究[J]. 水文, 2012, 32(5): 38. XU Quanxi, TONG Hui. Characteristics of flow and sediment change in Yangtze River in recent 50 years[J]. Journal of China Hydrology, 2012, 32(5): 38. |

| [3] |

柴元方, 李义天, 李思璇, 等. 长江流域近期水沙变化趋势及成因分析[J]. 灌溉排水学报, 2017, 36(3): 94. CHAI Yuanfang, LI Yitian, LI Sixuan, et al. Analysis of recent variation trend and cause of runoff and sediment load variations in the Yangtze River basin[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2017, 36(3): 94. |

| [4] |

张绪进, 母德伟, 陈贤祎. 上游来水来沙变化及对三峡水库回水变动区泥沙淤积的影响[J]. 水运工程, 2009(8): 94. ZHANG Xujin, MU Dewei, CHEN Xianyi. Impact on sediment deposition in the backwater of the Three Gorges Reservoir Area due to changes of the upstream sediment runoff[J]. Port & Waterway Engineering, 2009(8): 94. |

| [5] |

武旭同, 李娜, 王腊春. 近60年来长江干流水沙特征分析[J]. 泥沙研究, 2016, 41(5): 40. WU Xutong, LI Na, WANG Lachun. Characteristics of runoff and sediment discharge in Yangtze River in recent 60 years[J]. Journal of Sediment Research, 2016, 41(5): 40. |

| [6] |

李清溪. 三峡库区典型流域水沙趋势及输沙模型研究[D]. 武汉: 长江科学院, 2018: 6. LI Qingxi. Study on the trend of water and sediment and the model of sediment transport in typical drainage area of Three Gorges Reservoir area[D]. Wuhan: Changjiang River Scientific Research Institute, 2018: 6. |

| [7] |

刘惠英, 高强. 三峡库区龙河流域水沙关系驱动因子贡献率分析[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(5): 1. LIU Huiying, GAO Qiang. Contribution rate of driving factors on the rainfall-sediment relationship of Longhe river watershed in the Three Gorges Reservoir region[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2015, 13(5): 1. |

| [8] |

刘惠英, 鲁向晖, 张平仓, 等. 三峡库区香溪河流域水沙关系变化及其驱动因素[J]. 水土保持通报, 2015, 35(5): 17. LIU Huiying, LU Xianghui, ZHANG Pingcang, et al. Variation of runoff and sediment discharge and its driving factors in Xiangxi river watershed in Three Gorges Reservoir area[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2015, 35(5): 17. |

| [9] |

钟亮, 潘云文, 蒋孜伟. 长江重庆主城区河段水沙变化特征分析[J]. 泥沙研究, 2015, 40(6): 65. ZHONG Liang, PAN Yunwen, JIANG Ziwei. Analysis of variation characteristics for runoff and suspended load runoff in Chongqing reach of the Yangtze River[J]. Journal of Sediment Research, 2015, 40(6): 65. |

| [10] |

韩闪闪. 三峡水库进出库水沙变化及宜昌至城陵矶河道的响应[D]. 北京: 中国水利水电科学研究院, 2015: 19. HAN Shanshan. Water-sediment variation of Three Gorges Reservoir and the Yichang-Chenglingji channel re-sponses[D]. Beijing: China Institute of Water Resources & Hydropower Research, 2015: 19. |

| [11] |

庞延杰. 三峡水库区间泥沙输移沉积特征研究[D]. 武汉: 长江科学院, 2018: 9. PANG Yanjie. Characteristics of sediment transport and deposition in the Three Gorges Reservoir area[D]. Wuhan: Changjiang River Scientific Research Institute, 2018: 9. |

| [12] |

马颖, 李琼芳, 王鸿杰, 等. 人类活动对长江干流水沙关系的影响的分析[J]. 水文, 2008, 28(2): 38. MA Ying, LI Qiongfang, WANG Hongjie, et al. Human-induced alteration in the correlation of the runoff and sediment load of the Yangtze River[J]. Journal of China Hydrology, 2008, 28(2): 38. |

| [13] |

陈桂亚. 长江上游控制性水库群联合调度初步研究[J]. 人民长江, 2013, 44(23): 1. CHEN Guiya. Preliminary study on joint-operation of controlling reservoirs on upstream Yangtze River[J]. Yangtze River, 2013, 44(23): 1. |

| [14] |

CHEN Jing, WU Xiaodan, FINLAYSON Brain L, et al. Variability and trend in the hydrology of the Yangtze River, China: Annual precipitation and runoff[J]. Journal of Hydrology, 2014, 513(5): 403. |

| [15] |

黄仁勇. 长江上游梯级水库泥沙输移与泥沙调度研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2016: 12. HUANG Renyong. Study on the sediment transport and sediment operation of Cascade reservoirs in the upper Chang-jiang River[D]. Wuhan: Wuhan University, 2016: 12. |

| [16] |

李海宁, 张燕菁. 三峡水库进出库水沙特征及其影响因素分析[J]. 人民长江, 2015, 46(5): 13. LI Haining, ZHANG Yanjing. Analysis of characteristics of inflow and outflow runoff and sediment in Three Gorges Reservoir and its influential factors[J]. Yangtze River, 2015, 46(5): 13. |

| [17] |

PENG Tao, TIAN Hui, SINGH V P, et al. Quantitative assessment of drivers of sediment load reduction in the Yangtze River basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2020(580): 124242. |

| [18] |

WANG Houjie, SAITO Yoshiki, ZHANG Yong, et al. Recent changes of sediment flux to the western Pacific Ocean from major rivers in East and Southeast Asia[J]. Earth-Science Reviews, 2011, 108(1): 80. |

| [19] |

田清. 近60年来气候变化和人类活动对黄河、长江、珠江水沙通量影响的研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2016: 7. TIAN Qing. Impacts of climate change and human activity on the water and sediment flux of the Yellow, Yangtze and Pearl river basins over the past 60 years[D]. Shanghai: East China Normal University, 2016: 7. |

| [20] |

金兴平, 许全喜. 长江上游水库群联合调度中的泥沙问题[J]. 人民长江, 2018, 49(3): 1. JIN Xingping, XU Quanxi. Sediment issues in joint dispatch of reservoir group in upper Yangtze River[J]. Yangtze River, 2018, 49(3): 1. |

2021, Vol. 19

2021, Vol. 19