2. 北京师范大学地理科学学部 陆地表层系统科学与可持续发展研究院, 100875, 北京

-

项目名称

- 国家自然科学基金重大课题"干旱半干旱地区土地覆被变化及其生态-水文效应"(41991232)

-

第一作者简介

- 王涵(1997-), 女, 硕士。主要研究方向: 生态系统服务。E-mail: 18864831658@163.com

-

通信作者简介

- 赵文武(1976-), 男, 博士, 教授。主要研究方向: 土地利用与生态过程, 景观格局与生态系统服务。E-mail: zhaoww@bnu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2019-05-13

修回日期:2020-05-11

2. 北京师范大学地理科学学部 陆地表层系统科学与可持续发展研究院, 100875, 北京

2. Institute of Land Surface System and Sustainable Development, Faculty of Geographical Science, Beijing Normal University, 100875, Beijing, China

土壤侵蚀是制约人类社会经济可持续发展的全球性环境问题之一,已成为许多研究计划和政策议程的关注的焦点问题。有关全球性重大研究计划, 如全球变化和陆地生态系统研究项目(Global Change and Terrestrial Ecosystems Project, GCTE)、地中海土地荒漠化和土地利用(Mediterranean Desertification and Land Use, MEDLUS)、土地利用与土地覆被变化(Land Use and Land Cover Changes, LUCC)等都将土壤侵蚀列为重要研究内容。

土壤水蚀是世界范围内分布广泛的土壤侵蚀类型。土壤水蚀包括在雨滴击溅、地表径流冲刷等作用下发生的土壤矿物质和有机土壤颗粒的剥蚀、运移和沉积[1],改变土壤物理、化学和生物性质,进而对粮食生产、水质、生物多样性等造成不可逆的影响。近年来,在全球气候变化和频繁人类干扰的双重压力下,水蚀存在进一步加剧风险。土壤水蚀及其防治是近年来国内外学者普遍关注的问题,其研究主题、研究方法等得到了快速发展;然而,已有的综述性文章尚未分析近些年水蚀领域的文献发表动态和热点关键词演变特征,缺乏对近年来水蚀研究热点的系统整理。笔者基于Web of Science核心合集数据库,借助知识图谱工具,对近10年水蚀研究相关文献进行计量分析,系统梳理水蚀研究进展,探讨未来研究的重点领域和方向,为我国土壤水蚀研究提供参考。

1 数据与方法Web of Science(WOS)是获取全球学术信息的重要平台。WOS核心合集依据科学计量学中的加菲尔德定律,只收录各学科领域中的重要学术论著,提供最重要的学术信息。本研究的数据来源于WOS核心合集,文献检索条件为:主题=“soil water erosion”或主题=“soil erosion by water”或主题=“hydraulic erosion”或主题=“soil hydraulic power erosion”,检索文献时段为2009—2018年,检索日期为2019年5月2日,累计检索到1万1 476篇文献。

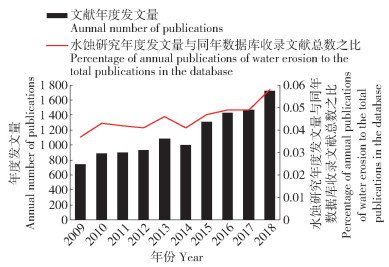

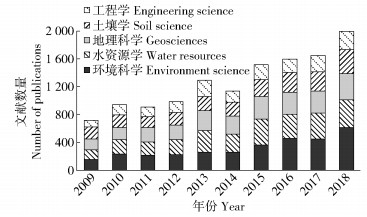

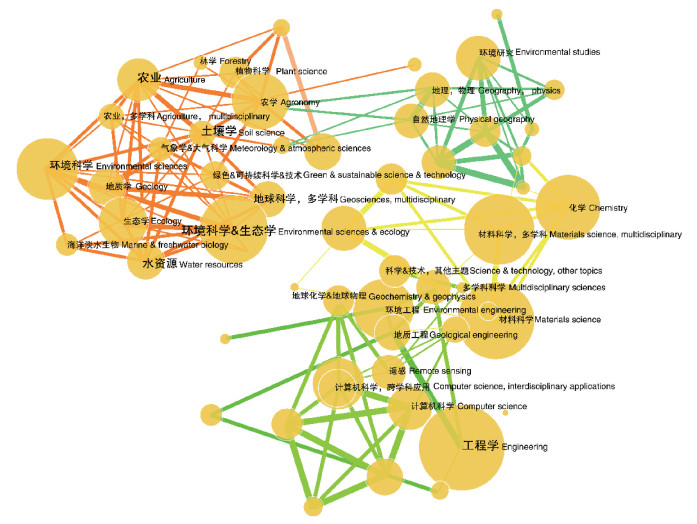

应用数据库分析功能和CiteSpace软件[2]对10年来土壤水蚀领域研究文献进行计量分析,揭示文献发表动态、学科分布和热点关键词特征。在Excel中统计分析文献年度发表量和文献相对产出比例以反映文献发表动态(图 1)。利用数据库分析功能分类统计水蚀研究涉及的学科门类,遴选出发文量最高的5个学科门类,分析其10年间文献发表量动态(图 2);运行CiteSpace软件得到学科主题共现网络图(图 3),综合分析结果揭示文献学科分布特征。根据数据库分析结果,提取近10年水蚀研究文献的高频关键词;作为关键词分析的有效补充,采用CiteSpace软件对热点关键词进行“Citation/Frequency Burst”检测,即突发性关键词检测,以进一步揭示土壤水蚀研究热点变化。

|

图 1 2009—2018年土壤水蚀研究文献产出趋势 Fig. 1 Change tendency of soil water erosion-related publications during 2009-2018 |

|

图 2 2009—2018年文献量最多的5个学科的文献发表动态 Fig. 2 Dynamic characteristic of publications in top 5 subject categories during 2009-2018 |

|

图 3 学科主题共线网络图 Fig. 3 Subject co-occurrence network |

从文献年度产出趋势看(图 1),文献数量呈上升趋势,从2009年的742篇增加到2018年的1 725篇;同时,文献相对产出比例,即水蚀研究文献年度数量与同年WOS核心合集收录文献总数之比,在研究期间也表现出稳步增加的发展趋势,由0.037%上升至0.058%。文献年度产出和文献相对产出比例呈现总体增加趋势表明,水蚀相关问题是10年来学者们研究的热点领域和重点方向,其研究热度表现出持续升温的趋势。

2.2 文献学科分布水蚀研究涉及65个学科门类。其中:环境科学、水资源学、地理学、土壤学、自然地理学、工程学、农业科学、生态学、气象与大气科学、林学是水蚀研究文献产量最高的10个学科门类。根据文献发表量最高的5个学科的文献发表动态(图 2),可以发现主导学科主题已经由土壤学向环境科学转变,并且环境科学是发展速度最快的学科门类。学科主题共现网络(图 3)显示水蚀研究与计算机科学、遥感、化学等多个技术学科之间存在广泛的学科交叉与融合,意味着水蚀研究技术方法得到创新发展,呈现出高新化和多元化的趋势。

此外,名词“多学科(multidisciplinary)”和“跨学科(interdisciplinary)”出现在多个学科主题词中,比如“地球科学多学科(geosciences multidisciplinary)”“农业多学科(agriculture multidisciplinary)”“计算机科学跨学科应用(computer science interdisciplinary applications)”,反映水蚀研究正从单一学科主题研究转向多学科综合研究。

2.3 热点关键词表 1列出了近10年水蚀研究文献的高频关键词。根据关键词属性,筛选出与水蚀研究方法、影响因素、研究尺度、研究区域、水土保持措施以及其他相关的热点关键词。对热点关键词进行“Citation/Frequency Burst”检测,得到2009—2018年水蚀研究突发性关键词(表 2),以进一步揭示水蚀研究热点的动态变化。

| 表 1 2009—2018年土壤水蚀研究热点关键词 Tab. 1 Keywords in soil water erosion research between 2009 and 2018 |

| 表 2 2009—2018年土壤水蚀研究突发性关键词 Tab. 2 Keywords with the strongest citation bursts in soil water erosion research between 2009 and 2018 |

结果表明模型、GIS、遥感和示踪技术是10年间水蚀研究的主要技术支撑。突发性关键词显示,建模方法在不同研究阶段一直保持较高热度。137Cs、GIS、数字高程模型等突发性关键词的出现,说明这期间融合现代化信息技术和数理统计等综合研究方法得以广泛应用。与耕作、土地退化、土壤性质等相关的土地利用变化和涉及降雨、降雨侵蚀力等气候变化是近10年来主要关注的水蚀影响因素,说明包括土地利用变化和气候变化的全球变化对水蚀的影响备受关注。热点关键词表明10年来水蚀研究集中在流域尺度,区域尺度和坡面尺度。中国、黄土高原、西班牙、美国、澳大利亚是高频关键词中的地理名词,表明近年来相关区域的水蚀研究取得一系列进展,是水蚀研究的重点区域。水土保持措施的热点关键词和突发性关键词表明,相关研究聚焦水土资源保护的政策管理,如土壤管理、土壤保护、生态系统服务、保护性耕作、免耕。水蚀研究也关注具体的保护措施,如水库、梯田、大坝、土地覆盖、聚丙烯酰胺等高分子聚合物等。其他的热点词汇涉及许多环境因素,如氮、磷、有机碳等生物地球化学元素、水质,反映水蚀与环境的相互关系是研究的热点话题。突发性关键词还包含许多与农业环境有关的名词,如农药、玉米、小麦、肥料和作物产量。土壤碳、碳收支、碳储存、碳通量等与碳有关的词汇出现在突发性关键词中,且突发性强度值均在5以上,说明碳相关的研究在水蚀领域具有较强的突变性,在近10年来的水蚀研究中比较活跃。

3 研究进展综合分析土壤水蚀研究文献发表动态、学科分布和热点关键词,可以发现10年来水蚀研究聚焦于土壤水蚀评估、全球变化对土壤水蚀的影响、土壤水蚀的环境效应、土壤水蚀的多尺度特征及尺度效应、水土保持等5方面。作者选择土壤水蚀领域45篇引用率较高的经典文献以及前沿文献对水蚀主要研究进展及其核心理论进行阐述。

3.1 土壤水蚀评估 3.1.1 基于模型的评估近10年来,最常用的侵蚀模型是RUSLE。RUSLE可以评估长期的水蚀造成的土壤流失风险[3]。但RUSLE模型缺乏对泥沙运移过程空间变异性的考虑,在评估侵蚀时空迁移过程方面存在限制[4]。关键词分析结果显示近年来SWAT、WaTEM/SEDEM、LISEM、WEPP等空间分布模型的应用较多。空间分布式模型的一个明显优势是可以刻画水蚀过程、模拟侵蚀和沉积的空间变异性[5]。然而,模型在参数设置和侵蚀子过程的考量方面还存在一定局限性,有待进一步发展。常用水蚀模型的适用性和局限性见表 3[6-10]。

| 表 3 常用土壤水蚀模型对比 Tab. 3 Comparison of common soil water erosion models |

地球化学方法是测量侵蚀和沉积时空动态的有效方法,可以量化长时间尺度的侵蚀速率[11]。示踪技术是获取土壤侵蚀和沉积物再分配速率定量信息的有力工具[12]。放射性核素如137Cs、210Pb和7Be对细颗粒泥沙具有亲和力,是理想的示踪剂,适于区分地表和地下物质以及获取不同时间跨度、不同空间尺度的土壤再分配模式和速率信息[13],对于定量估算特定地点的沉积物运移具有很高的应用价值。但放射性核素不适于确定特定土地利用方式的剥蚀速率[14]。近年来,考虑到测量的时间成本和实验的经济成本,研究人员开始使用复合特异性稳定同位素如碳稳定同位素来追踪沉积物的运动,量化长时间尺度的土壤流失过程[15]。

3.1.3 基于现代信息技术的评估应用全球定位系统可以高效获取侵蚀区域实地点数据,结合地统计学研究手段对其进行插值或处理,估算侵蚀物质的体积,进而深化理解水蚀规律。数字高程模型融合空间分析技术和地学研究手段对地理信息数据作综合分析,量化特定地区的土壤流失或沉积,也是评估水蚀的行之有效的技术路径[16]。遥感技术是监测土壤侵蚀在不同尺度上变化的重要工具。地理信息系统可以综合多源大型数据集,为模型的尺度转换提供计算环境,有利于处理复杂、多尺度的空间信息[17]。此外,由于大多数模型涉及许多变量,存在时空上的变异性,随着尺度的上升,模型的建模思路难以推广,水蚀模型融合“3S”等现代化技术是实现研究尺度从坡面到小流域,再到大中流域的必然要求。

3.2 全球变化对土壤水蚀的影响全球变化的一个重要驱动因素是气候变化。气候变化对土壤侵蚀有直接和间接的影响。气候变化直接导致降雨量、降雨强度及其时空格局的变化,并通过影响植被覆盖和降雨模式改变径流和侵蚀速率[18]。气候的间接影响来自大气中CO2浓度增加对作物生长的影响,进而导致土地利用变化,对土壤资源造成不同程度的影响[19];随着温度升高,蒸发散增加,土壤水分减少,土壤渗透能力增强,也可以影响径流和侵蚀强度[20];此外,气温也能够通过改变融雪量和植被覆盖度影响土壤侵蚀[21]。全球变化的另一个重要驱动因素是土地利用变化。土地利用可以通过影响土壤特性(覆盖植被、粗糙度、入渗能力等)和地表径流分布,进而影响土壤侵蚀[22]。值得注意的是,由于大多数农业实践活动涉及自然植物群落的绝灭、生物多样性减少以及物理破坏等过程[23],农业扩张成为土壤碳循环失衡和侵蚀加速的主要驱动因素[24]。

3.3 土壤水蚀的环境效应 3.3.1 土壤水蚀对土壤质量的影响水蚀直接作用对象是土壤,显著改变土壤物理、化学、和生物性质,进而对土壤质量产生深刻影响。水蚀泥沙来源于因土壤结构遭受破坏而脱离土体的土壤颗粒,因此土壤结构的改变是水蚀作用的直接表现[25]。水蚀引起表层土和次表层土随径流的流失,土壤团聚体破碎化,土壤孔隙性和紧实度改变,土壤物理结构劣化。水蚀过程进一步促进养分流失,造成土壤养分贫瘠,降低土壤生产力。土壤微生物以及动物种类、数量及其组成在水蚀退化过程中也会受到显著影响,生物多样性趋于减少,土壤资源可持续利用受到制约。

3.3.2 土壤水蚀对农田生产力和非点源污染的影响水蚀在水力作用下损耗土地资源,导致农业生产力下降,特别是通过沉积物输送引起非点源污染和水质恶化[26]。通过减少有效生根深度、降低水分和养分利用效率,进而降低土壤生产力[27],在农用地上直接表现为农作物产量降低。另一方面,农业生产活动产生的大量污染物以颗粒和溶解的形式随地表径流进入地表水和地下水,从而造成非点源污染[28-29]。在污染发生过程中,降雨、灌溉和下垫面条件改变是农业非点源污染产生的诱因,而水蚀、暴雨径流和农田灌溉是农业非点源污染产生的驱动力和载体[28],水蚀过程提高了水体遭受非点源污染的风险。

3.3.3 土壤水蚀对生物地球化学循环的影响水蚀显著改变土壤营养元素和碳循环,对生物地球化学循环产生强烈影响,主要表现在以下几方面[30-31]: 1)减少或破坏有机碳的聚集;2)径流或沙尘暴对碳的优先去除作用;3)土壤有机质的矿化;4)土壤有机质在景观上的迁移和再分配;5)土壤在沉积地点形成有机矿物复合体导致碳的再聚集;6)沉积区、洪泛平原、水库和海洋底部深埋富碳沉积物。另外,水蚀通过改变表层土壤和次表层土壤,借助径流的作用,造成氮、磷等营养元素以颗粒相和溶解相的形式进行迁移和转化,进而导致氮和磷的横向流动和再分配[30],改变养分动态[31]。碳、氮、磷的循环是密切相关的[31]。比如,土壤的运移增强土壤碳的矿化作用,进而导致溶解态的氮和磷含量增加。此外,侵蚀引起的土壤埋藏有利于土壤养分和碳库的稳定,从而提高了初级生产力和碳吸收,并有可能减少侵蚀[30]。

3.4 土壤水蚀的多尺度特征和尺度效应由于地球表层自然生态系统的等级特征、复杂性、时空异质性,水蚀过程有其发生发展的本征尺度和研究尺度,表现出尺度依赖性[32]。在不同尺度上,水蚀所表现出的特点有所差异,因此需要从系统的角度研究坡面、流域、区域和全球等多种尺度上的水蚀过程和相关的地表过程及其尺度效应。

3.4.1 土壤水蚀的多尺度特征坡面尺度是研究水蚀过程机理的基本尺度。坡面水蚀过程是降雨与土体交互作用的过程,包括降雨造成的土壤分离与运移、径流对土壤的剥蚀、泥沙搬运与沉积等过程[1, 12]。坡面水蚀影响因素包括土壤、植被、地形和气象以及径流的水动力学特性等。坡面水蚀研究从侵蚀机理到侵蚀发生演变规律以及伴随的各水力要素动态特征均取得大量研究成果[33-34]。

流域是江河水系的基本集水单元,也是一个独立的产沙、输沙系统[35]。流域是获取侵蚀过程和坡面与河道关系信息的最佳尺度,也是分析土地利用/覆盖变化对侵蚀影响的最佳尺度[36]。近年来,流域水蚀研究的重点是景观格局与侵蚀产沙过程的相互关系及其定量化表达。由于近年来土地利用结构与格局的急剧变化,大量研究表明土地利用结构与格局的变化显著改变流域侵蚀产沙量[37]。

上升到宏观的区域和全球尺度的侵蚀过程,通常涉及到气候带、地形地貌、侵蚀类型的差异。大尺度的水蚀研究涉及广泛的研究范围,且变化相对缓慢,存在复杂的空间异质性,数据收集相对困难,缺乏重复性和参照系统,模型模拟结果存在较大不确定性,大尺度的土壤侵蚀研究有待进一步发展。

3.4.2 土壤水蚀的尺度效应水蚀是一个多尺度的过程,不同的侵蚀过程在不同尺度上起主导作用[36]。例如,在某些情况下冲刷侵蚀和细沟侵蚀是侵蚀小区的主要侵蚀类型,但在中小尺度的流域内沟壑和滑坡产生大量沉积物成为侵蚀的主要来源,大尺度流域则更多地与长期的侵蚀和沉积过程有着密切联系[38]。但是由于地表系统的异质性,同一尺度或不同尺度间组分的非线性关系及其与侵蚀过程的复杂反馈机制使得尺度转换成为土壤水蚀研究的难题。以往多单独研究单一尺度的水蚀过程,缺乏从系统的角度研究“坡面-流域-区域-全球”等不同空间尺度的水蚀耦合机制。

3.5 水土保持措施水土保持措施主要包括工程措施、生物措施和土壤管理措施。以往研究大多在小区尺度探讨水土保持措施的水蚀控制效果,近年来,研究尺度逐渐拓展至区域[39]、国家[40]和全球尺度[41], 开展了系列大尺度水土保持措施研究。

水利工程措施力图通过改变小地形实现蓄水保土。其中,梯田是应用最广泛的水蚀防控工程措施,蓄水、保土、增产作用显著[40]。水坝对区域侵蚀产沙状况的影响也是近年来研究者重点关注的内容。如在黄土高原丘陵沟壑区广泛构建可持续发展的淤堤坝体系,可以安全有效的控制输沙量,防治水土流失[42]。水土保持生物措施以植被的应用为典型,植物可以改善土壤物理性质,提高土壤抗蚀性,减少径流和侵蚀[43]。以往研究大多聚焦植物的地上部分,强调冠层结构和植被覆盖控制水蚀的重要作用,而植物地下部分因其固持土壤、增强土壤抗剪切强度、提高土壤抗侵蚀能力等天然特性[44], 也是控制水蚀的关键因素。但目前对其作用机理的科学认知不足,植物地下部分的防蚀研究有待进一步发展。土壤管理措施是水土保持的基本措施,包括改变地面微地形的横坡耕作、等高种植等措施,以增加地表覆盖为主的草田轮作、免耕或少耕等措施,以增加土壤入渗为主的机肥、深耕改土等农业技术措施。大量研究重点关注耕作保护措施的水蚀控制效率。研究表明与传统耕作相比,保护性耕作有效减少侵蚀和径流,改善水质[45]。

此外,基于WOS的检索结果显示,10年间国际水蚀防治研究中,涉及黄土高原的文献占全球文献的5.4%;同时“Loess Plateau(黄土高原)”作为高频地理名词出现在热点关键词列表(表 1)中,由此可见,黄土高原是水蚀防治研究的区域重点。为了加强土壤侵蚀控制,目前黄土高原已实施了多项生态恢复工程。生态恢复工程在控制土壤侵蚀的同时也引发相关问题。研究表明,人工种植的植被在项目初期生长良好,然而由于植被过度消耗土壤水分,黄土剖面上出现了干层,加之树木冠层下光照减少,引发植被覆盖面积的减少,反过来造成生态环境的破坏[47]。

4 研究展望由于地表环境和水蚀过程的复杂性,水蚀研究仍存在诸多薄弱环节,未来水蚀研究还需在以下方面加强:

1) 提高模型模拟精度,发展大尺度水蚀模型。现有的模型缺乏对人为侵蚀过程的深入考量,对侵蚀子过程之间的相互作用的刻画存在局限性,模型参数在水蚀过程中的时空差异研究薄弱;大多数模型的研发以某一特定尺度的观测资料为基础,随着研究尺度扩大,模型模拟的不确定性明显增加。有待深化研究水蚀机理,集成基础理论、试验观测和模型模拟,提高模型模拟精度;整合多要素、多过程参数信息,有机联系不同尺度、不同类型的模型,加强模型参数推广的研究,研发适应复杂环境的大尺度水蚀模型。

2) 深化水蚀作用下土壤碳循环研究。碳循环具有复杂的输入输出路径,不仅涉及侧向运移过程,在垂直方向上也存在更新与演变;水蚀改变碳固存和释放的环境参数,影响不同景观部位土壤有机碳的来源和流入,然而,土壤有机碳的动态变化的模拟和预测存在较大的不确定性,陆地碳循环与水蚀的相互关系有待进一步研究。因此未来应依托系统模型平台,进一步研发新的科学工具以获取更高精度和更有效的土壤碳数据集,链接微生物动态,准确刻画不同尺度上水蚀作用下的土壤有机碳库的动态机制。另外,碳、氮、磷的生物地球化学循环是紧密耦合的,未来需要在研究水蚀条件下的碳循环的基础上,联合氮、磷循环进行综合研究。

3) 创新尺度转换的技术方法体系。水蚀研究往往基于不同的尺度和研究方法,在不同的实验观测环境条件下获取资料,缺乏统一规则或通用标准,很难将研究成果进行比较分析和综合集成。另一方面,目前的研究以短时间尺度和小空间尺度试验居多,简单的外推很可能产生较大的误差。一系列原因导致水蚀研究在跨系统或跨尺度时十分复杂。因此,今后的水蚀研究需要系统分析现有观测数据和研究成果,探索通用的研究标准和基准条件,提高结果的可比性;发展完善多尺度信息之间的数学或统计模型,对多尺度上的空间异质性进行定量化表达,以期发展水蚀的尺度效应分析与尺度转换技术体系。

4) 发展适应复杂变化环境、提升人类福祉、面向可持续发展目标的土壤水蚀防治理论与方法技术体系。水蚀防控治理效益在稳定性和可持续性方面广泛存在问题;现有水土保持措施和相关政策往往强调缓解已经产生的损害,大多聚焦于特定的、明显的水蚀驱动因素,鲜有系统考虑多元驱动因素,难以适应环境的快速变化和人类社会经济可持续发展的需求。需要进一步挖掘水蚀机理及其与生态环境的互动机制,科学认知水土保持生态系统服务价值与人居环境的相互关系;协调个人、社区、机构多个层面管理对策,发展既服务于人类社会系统可持续发展、又能适应生态系统固有属性和功能的水蚀调控方案与技术途径,以期促进生态环境、社会经济和人类福祉协调发展。

| [1] |

VAEZI A R, AHMADI M, CERDÀ A. Contribution of raindrop impact to the change of soil physical properties and water erosion under semi-arid rainfalls[J]. Science of the Total Environment, 2017(583): 382. |

| [2] |

CHEN C M. Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(S1): 5303. |

| [3] |

KINNELL P I A. Event soil loss, runoff and the universal soil loss equation family of models: A review[J]. Journal of Hydrology, 2010, 385(1): 384. |

| [4] |

ALATORRE L C, BEGUERíA S, GARCÍA-RUIZ J M. Regional scale modeling of hillslope sediment delivery: A case study in the Barasona Reservoir watershed (Spain) using WATEM/SEDEM[J]. Journal of Hydrology, 2010, 391(1): 109. |

| [5] |

ALATORRE L, BEGUERÍA S, LANA-RENAULT N, et al. Soil erosion and sediment delivery in a mountain catchment under scenarios of land use change using a spatially distributed numerical model[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2012, 16(5): 1321. DOI:10.5194/hess-16-1321-2012 |

| [6] |

RENARD K G, FOSTER G R, WEESIES G A, et al. Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)[M]. Washington D C: US Department of Agriculture, 1997: 1.

|

| [7] |

ARNOLD J, R WILLIAMS J, D NICKS A, et al. A basin scale simulation model for soil and water resources management[M]. Texas, USA: A & M Press, 1990: 326.

|

| [8] |

Van OOST K, GOVERS G, DESMET P. Evaluating the effects of changes in landscape structure on soil erosion by water and tillage[J]. Landscape Ecology, 2000(5): 577. |

| [9] |

De ROO A P J, WESSELING C G, RITSEMA C J. LISEM: A single-event physically based hydrological and soil erosion model for drainage basins. I. Theory, input and output[J]. Hydrological Processes, 1996, 10(8): 1107. DOI:10.1002/(SICI)1099-1085(199608)10:8<1107::AID-HYP415>3.0.CO;2-4 |

| [10] |

FLANAGAN D C, ASCOUGH Ⅱ J C, NEARING M A. The water erosion prediction project (WEPP) model[M]. New York: Kluwer Academic, 2001: 145.

|

| [11] |

DOETTERL S, BERHE A A, NADEU E, et al. Erosion, deposition and soil carbon: A review of process-level controls, experimental tools and models to address C cycling in dynamic landscapes[J]. Earth-Science Reviews, 2016(154): 102. |

| [12] |

史志华, 宋长青. 土壤水蚀过程研究回顾[J]. 水土保持学报, 2016, 30(5): 1. SHI Zhihua, SONG Changqing. Water erosion processes: A historical review[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2016, 30(5): 1. |

| [13] |

DERCON G, MABIT L, HANCOCK G, et al. Fallout radionuclide-based techniques for assessing the impact of soil conservation measures on erosion control and soil quality: An overview of the main lessons learnt under an FAO/IAEA Coordinated Research Project[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2012(107): 78. |

| [14] |

BRANDT C, DERCON G, CADISCH G, et al. Towards global applicability? Erosion source discrimination across catchments using compound-specific delta C-13 isotopes[J]. Agriculture Ecosystems & Environment, 2018(256): 114. |

| [15] |

AGATA N, ARTEMI C, CARMELO D, et al. Effectiveness of carbon isotopic signature for estimating soil erosion and deposition rates in Sicilian vineyards[J]. Soil & Tillage Research, 2015(152): 1. |

| [16] |

PROSDOCIMI M, CERDÀ A, TAROLLI P. Soil water erosion on Mediterranean vineyards: A review[J]. CATENA, 2016(141): 1. |

| [17] |

KARYDAS C G, PANAGOS P, GITAS I Z. A classification of water erosion models according to their geospatial characteristics[J]. International Journal of Digital Earth, 2014, 7(3): 229. DOI:10.1080/17538947.2012.671380 |

| [18] |

ZABALETA A, MEAURIO M, RUIZ E, et al. Simulation climate change impact on runoff and sediment yield in a small watershed in the Basque country, northern Spain[J]. Journal of Environmental Quality, 2014, 43(1): 235. DOI:10.2134/jeq2012.0209 |

| [19] |

ZENG Z, PIAO S, LI L Z X, et al. Climate mitigation from vegetation biophysical feedbacks during the past three decades[J]. Nature Climate Change, 2017, 7(6): 432. DOI:10.1038/nclimate3299 |

| [20] |

ZHANG Y, DEGROOTE J, WOLTER C, et al. Integration of modified universal soil loss equation (MUSLE) into a GIS framework to assess soil erosion risk[J]. Land Degradation & Development, 2009, 20(1): 84. |

| [21] |

LI Z, FANG H. Impacts of climate change on water erosion: A review[J]. Earth-Science Reviews, 2016(163): 94. |

| [22] |

RACLOT D, LE BISSONNAIS Y, ANNABI M, et al. Main issues for preserving Mediterranean soil resources from water erosion under global change[J]. Land Degradation and Development, 2017, 29(3): 789. |

| [23] |

RONALD A, ASMERET ASEFAW B, HOPMANS J W, et al. Soil and human security in the 21st century[J]. Science, 2015, 348(6235): 1261071. DOI:10.1126/science.1261071 |

| [24] |

GOTTSCHALK P, SMITH J U, WATTENBACH M, et al. How will organic carbon stocks in mineral soil evolve under future climate? Global projections using RothC for a range of climate scenarios[J]. Biogeosciences, 2012, 9(1): 3151. |

| [25] |

WANG B, ZHENG F, RÖMKENS M J M, et al. Soil erodibility for water erosion: A perspective and Chinese experiences[J]. Geomorphology, 2013(187): 1. |

| [26] |

ZHUANG Y, DU C, ZHANG L, et al. Research trends and hotspots in soil erosion from 1932 to 2013:Literature review[J]. Scientometrics, 2015, 105(2): 743. DOI:10.1007/s11192-015-1706-3 |

| [27] |

RICKSON R J, DEEKS L K, GRAVES A, et al. Input constraints to food production: The impact of soil degradation[J]. Food Security, 2015, 7(2): 351. DOI:10.1007/s12571-015-0437-x |

| [28] |

HAO C L, YAN D H, XIAO W, et al. Research framework & key issues for non-point source pollution in agriculture induced by water-loss and soil-erosion[J]. Advanced Materials Research, 2013(726/731): 3855. |

| [29] |

QUINTON J N, GOVERS G, VAN OOST K, et al. The impact of agricultural soil erosion on biogeochemical cycling[J]. Nature Geoscience, 2010, 3(5): 311. DOI:10.1038/ngeo838 |

| [30] |

BERHE A A, BARNES R T, SIX J, et al. Role of soil erosion in biogeochemical cycling of essential elements: Carbon, nitrogen, and phosphorus[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2018, 46(1): 521. DOI:10.1146/annurev-earth-082517-010018 |

| [31] |

傅伯杰, 徐延达, 吕一河. 景观格局与水土流失的尺度特征与耦合方法[J]. 地球科学进展, 2010, 25(7): 673. FU Bojie, XU Yanda, LÜ Yihe. Scale characteristics and coupled research of landscape pattern and soil and water loss[J]. Advances in Earth Science, 2010, 25(7): 673. |

| [32] |

BRACKEN L J, TURNBULL L, WAINWRIGHT J, et al. Sediment connectivity: A framework for understanding sediment transfer at multiple scales[J]. Earth Surface Processes & Landforms, 2015, 40(2): 177. |

| [33] |

ZIADAT F M, TAIMEH A Y. Effect of rainfall intensity, slope, land use and antecedent soil moisture on soil erosion in an arid environment[J]. Land Degradation & Development, 2013, 24(6): 582. |

| [34] |

DAI Q, PENG X, WANG P, et al. Surface erosion and underground leakage of yellow soil on slopes in karst regions of southwest China[J]. Land Degradation & Development, 2018, 29(8): 2438. |

| [35] |

VANMAERCKE M, POESEN J, MAETENS W, et al. Sediment yield as a desertification risk indicator[J]. Science of the Total Environment, 2011, 409(9): 1715. DOI:10.1016/j.scitotenv.2011.01.034 |

| [36] |

GARCÍA-RUIZ J M, BEGUERÍA S, NADAL-ROMERO E, et al. A meta-analysis of soil erosion rates across the world[J]. Geomorphology, 2015(239): 160. |

| [37] |

YAN B, FANG N F, ZHANG P C, et al. Impacts of land use change on watershed streamflow and sediment yield: An assessment using hydrologic modelling and partial least squares regression[J]. Journal of Hydrology, 2013, 484(1): 26. |

| [38] |

LESSCHEN J P, SCHOORL J M, CAMMERAAT E L H. Modelling runoff and erosion for a semi-arid catchment using a multi-scale approach based on hydrological connectivity[J]. Geomorphology, 2009, 109(3/4): 174. |

| [39] |

MAETENS W, POESEN J, VANMAERCKE M. How effective are soil conservation techniques in reducing plot runoff and soil loss in Europe and the Mediterranean?[J]. Earth-Science Reviews, 2012, 115(1): 21. |

| [40] |

CHEN D, WEI Z, CHEN L-D. Effects of terracing practices on water erosion control in China: A meta-analysis[J]. Earth-Science Reviews, 2017(173): 109. |

| [41] |

XIONG M Q, SUN R H, CHEN L D. Effects of soil conservation techniques on water erosion control: A global analysis[J]. Science of the Total Environment, 2018(645): 753. |

| [42] |

ZHAO G J, MU X M, WEN Z M, et al. Soil erosion, conservation, and eco-environment changes in the Loess Plateau of China[J]. Land Degradation & Development, 2013, 24(5): 499. |

| [43] |

ZHANG L, WANG J M, BAI Z K, et al. Effects of vegetation on runoff and soil erosion on reclaimed land in an opencast coal-mine dump in a loess area[J]. Catena, 2015(128): 44. |

| [44] |

王晶, 赵文武, 刘月, 等. 植物功能性状对土壤保持影响研究述评[J]. 生态学报, 2019, 39(9): 1. WANG Jing, ZHAO Wenwu, LIU Yue, et al. Effects of plant functional traits on soil conservation: A review[J]. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(9): 1. |

| [45] |

ROUTSCHEK A, SCHMIDT J, KREIENKAMP F. Impact of climate change on soil erosion: A high-resolution projection on catchment scale until 2100 in Saxony/Germany[J]. CATENA, 2014, 121(7): 99. |

2021, Vol. 19

2021, Vol. 19