2. 山西新科联环境技术有限公司, 030031: 太原

-

项目名称

- 山西省重点研发计划项目"河源区生态保护红线划定技术研究"(201703D321003);山西省生态环境厅"山西省生态保护红线划定"

-

第一作者简介

- 宁婷(1990-), 女, 硕士, 工程师。主要研究方向:水土保持, 生态评估。E-mail:ningting1990@126.com

-

通信作者简介

- 李超(1979-), 男, 博士, 高级工程师。主要研究方向:水环境与水生态。E-mail:lichao45001@163.com

-

文章历史

-

收稿日期:2018-11-01

修回日期:2019-11-26

2. 山西新科联环境技术有限公司, 030031: 太原

2. Shanxi Xinkelian Environmental Technology Co., Ltd, 030031:Taiyuan, China

降雨侵蚀力(rainfall erosivity,R)是指降雨引发土壤侵蚀的潜在能力,是USLE、RUSLE以及CUSLE等土壤侵蚀计算模型中的首要因子,具有较强的敏感性。R值是降雨物理性质的函数,其经典算法采用降雨动能E和最大30 min降雨强度I30的乘积表示,即EI30法[1];但是,该方法的使用需要详细的次降雨过程资料,动能和降雨强度数据的获取费时费力,相比较而言,降雨量数据的获取要容易得多。为此,国内外许多基于雨量模型P结构形式的R值简易算法纷纷涌现,其中,我国学者章文波等[2]建立的基于日侵蚀性降雨量的半月降雨侵蚀力模型推广较好[3-4]。

山西省地处黄河中游、海河上游,黄土高原东部,境内80%以上为山地、丘陵区,山高坡陡,沟壑纵横,水流湍急,破坏力强,加之大多数地区为黄土覆盖区,土质疏松,极易流失,致使山西成为全国水土流失最为严重的省份之一[5]。新中国成立初期,全省水土流失面积达10.8万km2,占国土面积的68.9%。截至2018年9月底,山西共治理水土流失面积6.67万km2,水土流失治理度达到61.8%;但由于基数较大,水土流失治理任务依然艰巨。严重的水土流失和脆弱的生态环境仍是制约山西经济社会发展的重要因素,也是山区贫困的根源所在。为揭示山西省水土流失的影响因素及其贡献情况,有必要对全省降雨侵蚀力进行分析。

目前,已有学者对黄土高原不同区域的降雨侵蚀力进行了相关研究[6-8],但针对山西省的具体研究仍较少。笔者利用山西省内109个县级气象站2000—2016年日降雨量资料,采用半月降雨侵蚀力模型和考虑高程的协同克里金插值法,计算山西省降雨侵蚀力并进行空间内插,分析其时空分布特征,旨在为山西省土壤侵蚀预测、评估和水土保持工作的开展提供科学依据。

1 研究区概况山西省位于黄河中游东岸、华北平原以西的黄土高原,国土总面积15.67万km2。地势北高南低,地貌类型以山地、丘陵为主。气候属温带半湿润半干旱大陆性季风气候,年均气温在4~14 ℃之间,年降水量400~600 mm,自东南向西北递减;降水量的季节分配不均,表现为:冬季干旱少雨、夏季降水充沛、秋雨多于春雨,70%以上的雨量集中在7—9月。植被类型以落叶阔叶林、干旱草原和次生落叶灌丛为主,森林覆盖率约20%,主要分布在山地地区。全省水土流失严重,20世纪80年代全省年平均输沙量达4.56亿t,其中输入黄河的泥沙量达3.67亿t,占入黄泥沙总量的近1/4。经过坚持不懈的水土流失治理,目前每年向黄河的输沙量已减少至1 700万t。

2 材料与方法 2.1 数据来源笔者采用的2000—2016年间山西省109个县级气象站(图 1)的日降水量资料由山西省气象局提供,用于山西省生态保护红线划定工作中全省生态系统水土保持功能重要性评估。降水量测定方法为雨量计法。为便于计算和分析,按照山西省第1次全国地理国情普查分区方法[9],将全省划分为四大地区,分别是北部地区(大同市、朔州市,14个气象站),中部地区(太原市、阳泉市、晋中市、忻州市、吕梁市,49个气象站),南部地区(运城市、临汾市,30个气象站)和东南部地区(长治市、晋城市,16个气象站),面积分别占全省国土面积的15.75%、47.30%、22.03%和14.92%[9]。同时,根据气候特征将全年分为暖季(5—9月)和冷季(10月—翌年4月)。空间内插所用的高程数据下载自地理空间数据云网站,原空间分辨率为30 m,重采样至250 m。

|

图 1 山西省气象站点分布图 Fig. 1 Distribution of weather stations in Shanxi province |

采用章文波等[2]提出的基于日降水量资料的半月降雨侵蚀力模型计算R值。公式如下:

| $ R=\sum\limits_{k=1~}^{24}{{{{\bar{R}}}_{半月k}}}; $ | (1) |

| $ \overline{R}{{~}_{半月k}}=\text{ }\frac{1}{n}\sum\limits_{\text{ }i=1}^{n}{\sum\limits_{\text{ }j=0}^{m}{{{(\alpha {{P}^{\beta }}_{i,j,k})}_{\circ }}}} $ | (2) |

式中:R为多年平均年降雨侵蚀力,MJ ·mm/(hm2 ·h ·a);R 半月k为第k个半月的降雨侵蚀力,MJ ·mm/(hm2 ·h ·a);k为1年的24个半月,k=1,2,…,24;i为所用降雨资料的年份,i=1,2,…,n;j为第i年第k个半月侵蚀性降雨日的时间,d,j=1,2,…,m;Pi,j,k为第i年第k个半月第j个侵蚀性日降雨量,mm,侵蚀性降雨标准取日降雨量≥12 mm[10]。α、β为参数,根据以下公式进行估算:

| $ \beta =0.836\text{ }3+\text{ }\frac{18.177}{\text{ }{{P}_{\text{d}12}}}+\frac{24.455\text{ }}{{{P}_{\text{y}12}}~}; $ | (3) |

| $ \alpha =21.586{{\beta }^{7.189\text{ }1}}_{\circ } $ | (4) |

式中:Pd12为日降雨量≥12 mm的日平均雨量,mm;Py12为日降雨量≥12 mm的年平均雨量,mm。4大地区α、β取值见表 1。

| 表 1 山西省四大地区降雨侵蚀力计算参数 Tab. 1 Calculated parameters of rainfall erosivity in 4 major regions of Shanxi province |

山西省气候和地形复杂多样,最高点和最低点海拔差高达2 900 m,省内降水分布受地形的影响较大。笔者在ArcGIS 10.3中采用考虑高程的协同克里金法对降雨侵蚀力进行空间内插,得到空间连续分布的山西省降雨侵蚀力值。坐标系为WGS1984投影坐标系,输出分辨率250 m。

2.2.3 降雨侵蚀力年内集中度的计算通过半月时段步长的R值反映降雨侵蚀力年内变化特征,并以集中度C来表示降雨侵蚀力年内分配的集中状况。

| $ C = {\rm{ }}\frac{{连续 6 个步长的最大R值}}{{年均R值}} \times 100{{\rm{\% }}_ \circ } $ | (5) |

此外,笔者指降雨侵蚀力为多年平均降雨侵蚀力,由于研究年限相对较短,未统计分析降雨侵蚀力的年际变化特征。

3 结果与分析 3.1 年降雨量与年侵蚀性降雨量总体特征2000—2016年,山西省年降雨量在381.06(2001年)~645.67 mm(2003年)之间,多年平均为490.68 mm,年侵蚀性降雨量Py12在196.03(2001年)~411.90 mm(2003年)之间,多年平均为297.58 mm,占年降雨量的60.6%(表 2)。分地区来看,多年平均降雨量、侵蚀性降雨量、降雨频次以及次侵蚀性降雨量等多项降雨指标均呈现北部地区 < 中部地区 < 南部地区 < 东南部地区的规律。侵蚀性降雨量占比也是北部地区最低,东南部地区最高,基本上随年降雨量增加而增加。这是由于山西省降雨量偏少,总体属于半干旱地区[11],年降雨量的多寡与一年之中较大降雨乃至暴雨事件的发生频次有直接关系。

| 表 2 山西省2000—2016年降雨量与侵蚀性降雨量统计表 Tab. 2 Annual average rainfall and erosive rainfall in Shanxi province |

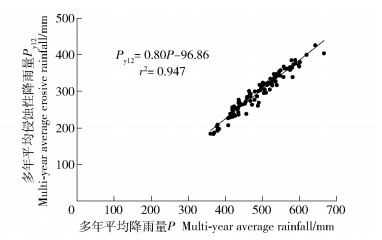

进一步分析可知,17年间,全省年降雨量与年侵蚀性降雨量变化均呈随机波动性,且二者之间表现出高度协同性(图 2)。全省109个气象站点多年平均降雨量P与多年平均侵蚀性降雨量Py12的关系可用Py12=0.80P-96.86表示,相关系数达到0.947(图 3)。全省平均每年约有12场侵蚀性降雨,平均每次侵蚀性降雨量为24.59 mm。

|

图 2 山西省2000—2016年降雨量与侵蚀性降雨量 Fig. 2 Annual rainfall and erosive rainfall in Shanxi province in 2000-2016 |

|

图 3 山西省109个气象站点多年平均降雨量与侵蚀性降雨量之间的关系 Fig. 3 Relationship between multi-year average rainfall and erosive rainfall of 109 weather stations in Shanxi province |

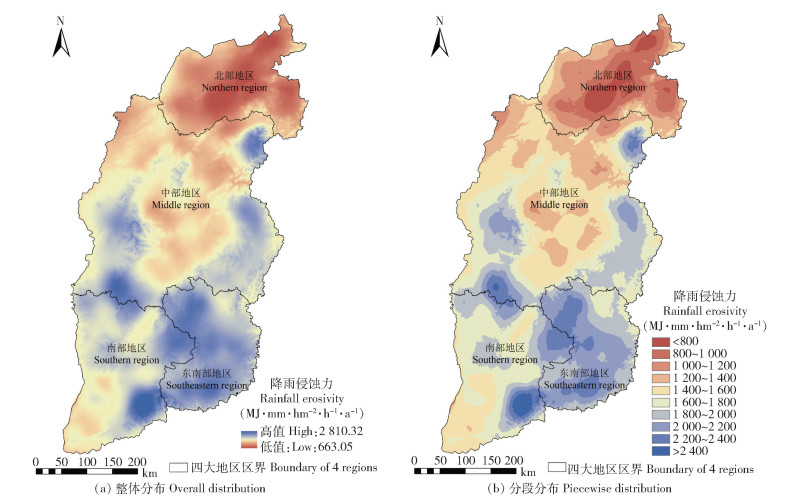

采用考虑高程的协同克里金法进行降雨侵蚀力的空间内插,得到空间连续的山西省多年平均降雨侵蚀力分布图(图 4(a)),为便于查看,将插值结果分为10个等级(图 4(b))。

|

图 4 山西省降雨侵蚀力空间分布图 Fig. 4 Spatial distribution of rainfall erosivity of Shanxi province |

山西省降雨侵蚀力R值在663.05~2 810.32 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间,总体呈现由西北向东南递增的趋势,全省平均R值为1 628.71 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a),且70%以上的区域在1 200~2 000 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间。分地区来看:1)北部地区属干旱寒冷地区,降雨量较少,R值普遍 < 1 200 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a),平均为1 057.07 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a),仅为全省平均值的65%;2)中部地区范围广大,R值集中在1 200~2 000 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间,平均为1 613.49 MJ ·mm /(hm2 ·h ·a),略低于全省平均水平;3)南部地区R值大多在1 400~2 200 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间,平均为1 801.33 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a),是全省平均值的1.11倍;4)东南部地区R值则多集中在1 800~2 200 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间,平均为2 028.76 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a),是全省平均值的1.25倍。

此外,受地形因素的强烈影响,山西省降雨侵蚀力呈现随海拔增加而增大的趋势,高山区易形成降水量高值中心,盆地区降水量明显偏少,成为低值区[12]。全省降雨侵蚀力高值区主要有五台山区、吕梁山中南部地区、太岳山区、中条山区以及太行山西麓等。省境内西部沿黄一带降雨侵蚀力也较高,面临的水土保持压力较大,在地区水土流失防控工作中需特别重视。

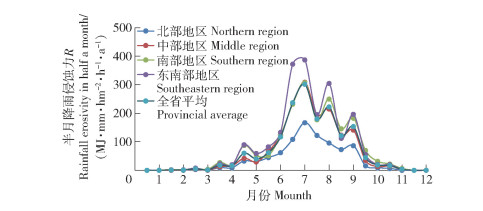

3.3 降雨侵蚀力年内变化特征分析降雨侵蚀力的年内分布特征,可判断土壤侵蚀危险期[13]。由图 5可知,4大地区半月降雨侵蚀力季节变化非常明显,总体上均呈现“上升—下降”的变化趋势,峰值一般出现在7月下半月,另有2~3个小峰,北部地区与其他地区稍有差异。

|

图 5 山西省降雨侵蚀力年内变化 Fig. 5 Variation of rainfall erosivity within the year in Shanxi province |

4大地区降雨侵蚀力年内集中度C均较高,南部地区为72.07%、北部地区为74.84%、东南部地区为75.11%,中部地区则高达77.01%,全省平均为75.00%。降雨最集中的连续6个步长均为第13到第18个半月,即7—9月。进一步分析表明,4大地区暖季(5—9月)降雨侵蚀力可占全年降雨侵蚀力的90%以上,冷季(10月—翌年4月)降雨侵蚀力则不足全年的10%。分析其原因,主要是研究区受季风气候影响,降雨侵蚀力年内变化与降雨量、侵蚀性降雨量的年内变化相一致。

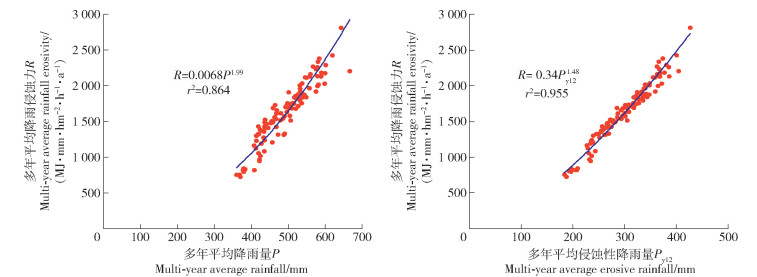

3.4 降雨侵蚀力与年降雨量、年侵蚀性降雨量的关系降雨侵蚀力的空间变化、年内变化与降雨量的时空变化存在高度的协同性,这为基于年降雨量快速估算降雨侵蚀力提供了依据。由图 6可知:研究区109个气象站点多年平均降雨侵蚀力R与多年平均降雨量P之间的关系可用幂函数R=0.006 8P1.99表示,相关系数为0.864;与多年平均侵蚀性降雨量Py12之间的关系可用幂函数R=0.34Py121.48表示,相关系数为0.955,均达到极显著相关水平。联合3.1小节Py12与P之间的关系,也可采用R=0.34(0.80P-96.86)1.48来估算山西省内某一地区多年平均降雨侵蚀力大小,准确性整体有所提高。

|

图 6 山西省109个气象站R与P、Py12的关系 Fig. 6 Correlation between R and P, R and Py12 of 109 weather stations in Shanxi province |

上述公式尤其适用于晋东南降雨丰富地区,而在晋西北部地区,由于降雨多表现出历时短、雨量相对集中的特点,降雨侵蚀力与降雨强度相关性更强,在资料齐全的情况下建议优先采用降雨强度资料估算降雨侵蚀力。

4 结论1) 山西省侵蚀性降雨量约占年降雨量的60%左右,侵蚀性降雨发生频次较高。109个气象站多年平均侵蚀性降雨量Py12与多年平均侵蚀性降雨量P呈极显著相关关系,可用关系式Py12=0.80P-96.86来表示。

2) 全省多年平均降雨侵蚀力R值在663.05~2 810.32 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间,平均为1 628.71 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a),70%以上的地区R值在1 200~ 2 000 MJ ·mm/(hm2 ·h ·a)之间。R值总体上呈现由西北向东南递增的空间分布特征,具体为北部地区 < 中部地区 < 南部地区 < 东南部地区。

3) R值年内分配不均,表现为从4月份起逐步增大,一般在7月下旬达到峰值,之后呈现减少趋势。90%以上的降雨侵蚀力集中在暖季(每年5—9月),其中7—9月连续3个月的累计降雨侵蚀力占全年降雨侵蚀力的75%左右,是水土流失防控的关键时期。

4) 109个气象站R值与多年平均降雨量P、多年平均侵蚀性降雨量Py12之间呈极显著相关关系,可用幂函数R=0.006 8P1.99和R=0.34Py121.48进行简易估算。

| [1] |

WISCHMEIER W H, SMITH, D D. Rainfall energy and its relationship to soil loss[J]. Transactions American Geophysical Union, 1958, 39(2): 291. |

| [2] |

章文波, 谢云, 刘宝元. 利用日雨量计算降雨侵蚀力的方法研究[J]. 地理科学, 2002, 22(6): 708. ZHANG Wenbo, XIE Yun, LIU Baoyuan. Rainfall erosivity estimation using daily rainfall amounts[J]. Scientia Geographica Sinica, 2002, 22(6): 708. |

| [3] |

何绍浪, 李凤英, 何小武. 水蚀预报中降雨侵蚀力研究进展[J]. 水土保持通报, 2018, 38(2): 267. HE Shaolang, LI Fengying, HE Xiaowu. Research progress of rainfall erosivity for water erosion prediction[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2018, 38(2): 267. |

| [4] |

胡琳, 苏静, 桑永枝, 等. 陕西省降雨侵蚀力时空分布特征[J]. 干旱区地理, 2014, 37(6): 1101. HU Lin, SU Jing, SANG Yongzhi, et al. Spatial and temporal characteristics of rainfall erosivity in Shaanxi province[J]. Arid Land Geography, 2014, 37(6): 1101. |

| [5] |

贺晓娟, 韩锦涛. 山西省水土流失空间分布和现状[J]. 江西农业学报, 2007, 19(3): 97. HE Xiaojuan, HAN Jintao. Spatial distribution status of soil and water loss in Shanxi province[J]. Acta Agriculturae Jiangxi, 2007, 19(3): 97. DOI:10.3969/j.issn.1001-8581.2007.03.035 |

| [6] |

殷水清, 谢云. 黄土高原降雨侵蚀力时空分布[J]. 水土保持通报, 2005, 25(4): 29. YIN Shuiqing, XIE Yun. Spatial variations and seasonal distributions of rainfall erosivity on Loess Plateau[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2005, 25(4): 29. DOI:10.3969/j.issn.1000-288X.2005.04.007 |

| [7] |

WU Lei, LIU Xia, MA Xiaoyi. Spatiotemporal distribution of rainfall erosivity in the Yanhe River watershed of hilly and gully region, Chinese Loess Plateau[J]. Environmental Earth Sciences, 2016, 75: 315. DOI:10.1007/s12665-015-5136-6 |

| [8] |

KEO Soksamnang, HE Hongming, ZHAO Hongfei, et al. Analysis of rainfall erosivity change and its impacts on soil erosion on the Loess Plateau over more than 50 years[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2018, 25(2): 1. |

| [9] |

山西省测绘地理信息局, 山西省国土资源厅, 山西省统计局, 等.山西省第一次全国地理国情普查公报[R]. 2017: 1. Shanxi Institute of Surveying, Mapping and Geo-information, Department of Land and Resources of Shanxi province, Statistics Bureau of Shanxi Province, et al. The first national geographical conditions survey results of Shanxi province[R]. 2017: 1. |

| [10] |

谢云, 刘宝元, 章文波. 侵蚀性降雨标准研究[J]. 水土保持学报, 2000, 14(4): 9. XIE Yun, LIU Baoyuan, ZHANG Wenbo. Study on standard of erosive rainfall[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2000, 14(4): 9. |

| [11] |

张卉, 程永明, 江渊. 山西省近49年降水量变化特征及趋势分析[J]. 中国农学通报, 2014, 30(8): 198. ZHANG Hui, CHENG Yongming, JIANG Yuan. The characteristics and tendency of precipitation change in Shanxi nearly 49 years[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2014, 30(8): 198. |

| [12] |

王云峰. 山西省水面蒸发量时空变化规律分析[J]. 科技情报开发与经济, 2004, 14(7): 158. WANG Yunfeng. Analysis on the space-time variation law for the water-surface evaporating capacity of Shanxi province[J]. Sci/tech Information Development & Economy, 2004, 14(7): 158. |

| [13] |

刘斌涛, 陶和平, 宋春风, 等. 基于重心模型的西南山区降雨侵蚀力年内变化分析[J]. 农业工程学报, 2012, 28(21): 113. LIU Bintao, TAO Heping, SONG Chunfeng, et al. Study on annual variation of rainfall erosivity in southwest China using gravity center model[J]. Transactions of the CSAE, 2012, 28(21): 113. |

2020, Vol. 18

2020, Vol. 18