2. 中国科学院大学, 100049, 北京;

3. 西北农林科技大学 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 712100, 陕西杨凌

中国水土保持科学  2019, Vol. 17 2019, Vol. 17  Issue (6): 61-68. DOI: 10.16843/j.sswc.2019.06.008 Issue (6): 61-68. DOI: 10.16843/j.sswc.2019.06.008 |

黄土高原是水土流失最严重的地区之一,水土流失面积占黄土高原总面积的74%[1]。为了治理水土流失,改善自然环境,我国政府在20世纪50年代后相继实施修筑梯田、淤地坝、植树种草等水土保持工程;20世纪90年代又开始实行以植被恢复为主的退耕还林(草)工程[2]。随着各类水土保持措施的实施,黄土高原植被覆盖度显著增加,水土流失现象明显改善[3-6]。穆兴民等[7]分析黄河流域河口至龙门区间1952—2000年径流和输沙量表明径流量和输沙量发生趋势性减少,这一变化与水土保持措施有关。张守红等[8]比较了无定河流域基准期(1956—1972年)和措施期(1973—1996年)的径流和产沙量指出,水土保持措施是流域径流和侵蚀产沙减少的主要原因。诸如此类的研究已在黄土高原广泛开展,然而针对某几次极端降雨条件下流域水土保持措施对水沙的影响研究较为缺乏。暴雨是引起黄土高原土壤侵蚀的主要营力,1年中1场或几场暴雨产生的土壤侵蚀量可达全年的90%以上[9]。因此,探讨不同水土流失治理时期极端降雨条件下的流域产流产沙特征尤为重要。

位于黄河中游地区的无定河流域水土流失严重,而大理河是无定河最大的一级支流,也是无定河支流中水土流失最严重的一条支流[10]。有完整水文气象记录以来,绥德地区发生了3次典型的强降雨事件,分别在1964年7月、1977年8月和2017年7月。1964年7月的暴雨为有雨量记载以来的特大暴雨,造成严重损失[11]。1977年8月绥德县全部公社遭遇山洪灾害,受灾面积6 670多hm2,冲毁土坝2 600多座。2017年7月暴雨,大理河最大流量达3 160 m3/s,其中,积水最深处达4 m,淤泥堆积最高厚度达2 m,受灾共计17万人次,直接经济损失达42.32亿元[12]。由于下垫面变化,大理河流域发生在不同时期的暴雨导致的灾害、河流洪水情景不同。笔者通过对比分析大理河流域1964年7月、1977年8月和2017年7月3个月份暴雨的水沙特征,讨论不同时期洪水水沙特征对暴雨的响应,为该区域水土保持措施布设及暴雨洪水灾害防治提供科学参考。

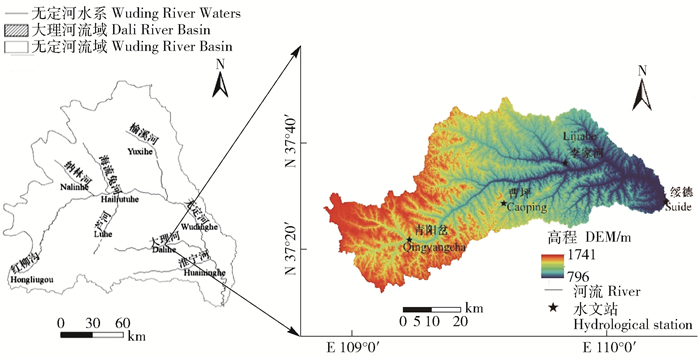

1 研究区概况大理河流域位于陕西省北部(E 109°14′~110°13′,N 37°30′~37°56′),是无定河流域最大的支流,其发源于靖边县南边的白于山东侧,自西向东流经陕西省靖边、横山、子洲3县,至绥德县城附近注入无定河。干流全长170 km,流域面积3 906 km2,河床比降为3.16%,流域共设有4个水文站,为青阳岔水文站、李家河水文站、曹坪水文站和绥德水文站,其中绥德站为流域出口,集水面积为3 893 km2,占全流域面积99.7%。该流域梁峁起伏,沟壑纵横(图 1),植被稀疏,水土流失严重,多年平均降雨量为478.0 mm,年径流量为1.82亿m3,年输沙量为0.65亿t,是典型的多沙粗沙区间。

|

图 1 大理河流域地理位置及水文站分布 Fig. 1 Distribution of the hydrological stations in the Dali River Basin |

降雨量数据选用大理河流域绥德气象站和青阳岔、曹坪、李家河3个雨量站1964—2017年的逐年降雨量以及1964年7月、1977年8月和2017年7月逐日降水。径流、输沙量数据选用大理河流域控制站绥德水文站的1964—2017年的逐年径流、输沙以及1964年7月、1977年8月和2017年7月水文要素实测值。以上资料均来源于水利部黄河水利委员会《黄河流域水文资料年鉴》。

2.2 研究方法笔者采用Mann-Kendall和线性回归方法分析大理河流域控制站绥德水文站1964—2017年实测水沙数据的变化趋势[13],并运用统计学方法对大理河流域控制站绥德站1964年、1977年和2017年降水、径流和输沙资料进行统计并对特征值做简单比较[14-15]。分别从长时间序列、月内过程分配以及洪水过程对比分析降雨量以及对应的水沙特征变化,结合流域的不同时期水土保持措施情况,讨论暴雨条件下洪水水沙特征对植被恢复的响应特征。

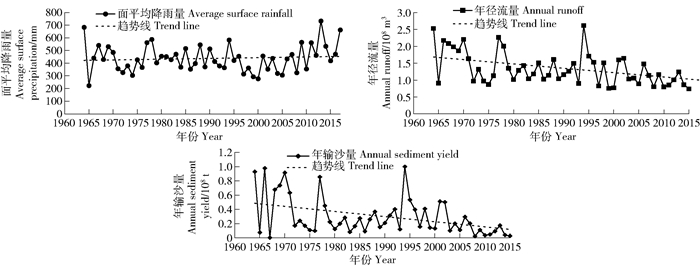

3 结果与分析 3.1 年降水量、径流量和输沙量变化趋势大理河流域不同年代3个水文要素特征值见表 1。多年平均降水量为444.6 mm,年均径流量为1.34亿m3,年均输沙量为0.27亿t。代际间,降水量没有明显的变化,径流量和输沙量呈减少趋势。在减少的过程中,20世纪90年代有小幅增加,2010—2017年径流量和输沙量减少显著,相对于多年平均分别减少19%和66%。

| 表 1 大理河流域不同年代水文要素特征值 Tab. 1 Characteristic values of hydrological elements in Dali River Basin in different years |

大理河流域1964—2017年实测降水量、径流量和输沙量见图 2。可以看出降水量波动幅度较小,径流量和输沙量波动较大,且输沙值波动幅度大于径流量。径流量和输沙量下降趋势达到0.01的显著性水平,年径流量和输沙量分别以每年-129万m3和-72万t的速率下降,而降水量没有显著的变化趋势(表 2)。3个所选暴雨年,1964年降雨量、径流量和输沙量分别高于多年平均值的54%、89%和220%,1977年高于多年平均值的14%、69%和195%,2017年高于多年平均值的21%、68%和30%。

|

图 2 大理河流域1964—2017年面平均降水量、年径流量、年输沙量过程线 Fig. 2 Variation of average surface precipitation, annual runoff and annual sediment yield in Dali River Basin from 1964 to 2017 |

| 表 2 大理河流域水文3要素年际变化的趋势分析 Tab. 2 Trend analysis on interannual variation of three hydrological elements in Dali River Basin |

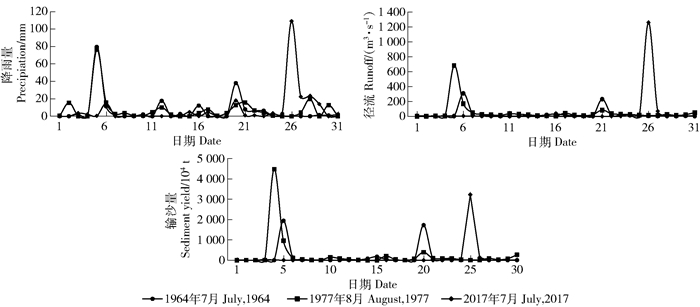

大理河流域1964年7月暴雨主要有2次降雨过程,分别为5日和20日,面最大降雨量为5日的79.6 mm。1977年8月暴雨主要出现在5日,面降雨量为76.4 mm,与1964年基本相当。2017年7月暴雨发生在26日,面最大降雨量为139 mm,比1964年高75%,比1977年高82%。

1964年7月最大径流出现在6日,与最大降雨量延迟1日,为309 m3/s,其次为21日231 m3/s,其他时间径流介于1.48~32.2 m3/s之间。1977年8月最大径流出现在5日,与最大降雨量同步,为680 m3/s,高于1964年120%。2017年7月最大径流出现在26日,最大降雨同步,为1 260 m3/s,均大于1964年和1977年,分别高308%和85%。

1964年和2017年7月输沙变化过程与径流量基本同步,1964年输沙呈“双峰型”,1977年和2017年呈“单峰型”。1964年7月,最大输沙出现在6日,为1 944万t,1977年8月最大输沙在8月5日,为4 484万t,高于1964年最大输沙的131%。2017年最大输沙在7月26日,为3 231.3万t,高于1964年66%,低于1977年39% (图 3)。

|

图 3 大理河流域1964年7月、1977年8月和2017年7月面降雨及水沙要素变化过程 Fig. 3 Variation of precipitation, runoff and sediment concentration in July 1964, August 1977 and July 2017 |

1964年7月、1977年8月和2017年7月大理河流域绥德站降雨情况统计分析见表 3。2017年7月绥德站降雨历时和一次降水量均小于1964年7月,但其最大4 h降雨量大于1964年。与1977年8月相比,2017年月降水历时短,1次降水量基本相当,且其最大4 h降雨量大于1977年8月。

| 表 3 大理河绥德站降雨特征分析 Tab. 3 Analysis of rainfall characteristics in Suide station of Dali River Basin |

1964年7月6的洪水青阳岔出现了特大洪峰,流量高达1 140 m3/s,为2017年前的历史最大值,绥德站出现大洪峰,流量为1 740 m3/s,李家河和曹坪站均无大洪峰出现。1977年8月5日绥德站出现了特大洪峰,流量高达2 450 m3/s,为2017年前的历史最大值,其余站点均表现为无峰。2017年7月26日青阳岔、绥德站出现特大洪峰,流量分别为1 840和3 160 m3/s,均突破了2017年前的历史最大值。

|

表 4 1964年、1977年和2017年洪水洪峰流量与历史大洪水比较

Tab. 4 Flood peak flow of 1964, 1977 and 2017 compared with historical flood |

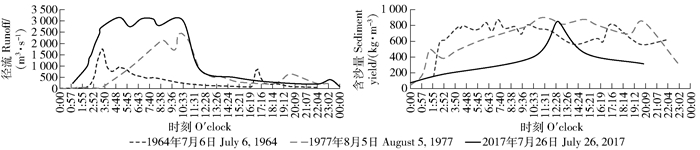

1964年7月和1977年8月绥德站洪水陡涨陡落、洪水历时短的特点,2017年7月洪水表现为陡涨缓落,洪峰历时长的特点。1964年7月暴雨过程线呈双峰型,前后峰值分别为1 740和852 m3/s。与1964年7月相比,1977年7月洪水历时长,洪峰大,持续时间长,约4 h。而2017年7月洪水强度大,历时短,洪水流量从0到3 160 m3/s仅用了5 h,而流量在2 700 m3/s以上持续了6 h左右,洪峰流量明显高于1964年和2017年。

3次暴雨最大含沙量基本相当,但与1964年7月和1977年8月相比,2017年7月高含沙量历时短。1964年7月最大含沙量为873 kg/m3,1977年8月为893 kg/m3,2017年7月为839 kg/m3。1964年7月含沙量随降雨增加而迅速增加,在6日03:00左右基本维持在600 kg/m3以上,持续约15 h。1977年8月实测含沙量基本与1964年相当,同样在维持600 kg/m3以上持续15 h。而2017年7月含沙量增长速度较缓,为13 h左右(图 4)。

|

图 4 绥德站1964年、2017年7月和1977年8月洪水输沙过程线 Fig. 4 Flood sediment process on July in 1964 and 2017, August in 1977 of Suide Station |

河道径流泥沙主要受气候因子、地质地貌、人类活动的影响[16-17]。各因素中,地质地貌条件短时期不变,气候因子主要为降雨,人类活动则包括水利水保工程,工农业耗水等。短降雨产流产沙周期内,工农业耗水可以忽略,因此径流输沙量主要受降雨和水利水保工程控制。

4.1 水土保持工程措施对大理河流域径流量的影响在1972—1996年流域内进行大规模水土保持活动的实施,主要以修建梯田、淤地坝等水土保持工程措施为主,梯田面积由1956年的430 hm2持续增长到2002年的2万1 793 hm2,增加约50倍(表 5)。梯田工程具有蓄水保土,减轻土壤侵蚀,增强降雨入渗的特点,坝库工程具有减流减沙的作用[12]。但遭遇连续的强降雨时,因坡面植被措施面积小,无拦截作用,遇暴雨迅速产流,在流域形成特大洪峰使部分淤地坝损毁,河流水沙陡增,且1977年8月为强降雨,致使洪水泥沙极度增多。说明水土保持工程措施在一定范围内可以滞流减沙,但超过其承载力,难以发挥良好的水土保持效益。

|

表 5 大理河流域水土保持措施累计治理面积[23]

Tab. 5 Cumulative control areas by soil and water conservation measures in the Dali River Basin |

流域在1999年以后进行大规模的以退耕还林(草)为主的植被恢复工程,林草面积迅速增加,1956年林地和草地的面积分别为3 521和451 hm2,截至在2002年林地、草地分别达到7万8 872和5 012 hm2,林地和草地面积分别增加21倍和10倍(表 5)。植被及枯枝落叶层具有截留作用,能够减少地表径流。大理河流域年间年径流深径流系数呈下降趋势,其原因是有植被恢复措施使得下垫面情况改善,植被覆盖率增加,从而引起径流系数的减少[18]。1964—2017年,大理河绥德站降水量没有明显变化,径流量和输沙量明显减少,说明经过几十年的水土保持措施,流域下垫面情况已得到改善。

在极端降雨条件下,径流系数和侵蚀模数要比对应的多年平均值高[19]。植被主要是通过截留、入渗来减少径流,而高强度降雨已经超过植被的承载力以及入渗能力。抵御极端降雨最弱的是坡耕地,在遭遇高强度、大范围降雨时,直接形成地表径流携带大量泥沙汇入河道,因此极易产生大沙的情况。

1964年7月和2017年7月均为短历时强降雨,降雨强度极大,造成严重侵蚀。1964年7月大理河流域为无水土保持措施时期,坡面无拦截作用,沟道、河道无拦蓄泥沙作用;所以在降雨初始,土壤含水量逐渐增加,随着降水持续,土壤达到饱和,雨滴的击溅侵蚀加强,土壤颗粒分离,携带水沙迅速形成坡面流。然而,2017年径流、输沙量却大于1964年,其径流大于1977年,输沙量却小于1977年,表明植被恢复的减沙作用高于减流作用。綦俊谕、徐佳和蔺鹏飞等研究亦表明,黄土高原由于多沙粗沙沟深坡陡,地形破碎的原因,导致植被恢复的减沙效益大于减流效益[20-22]。

5 结论1964—2017年大理河流域年径流量和输沙量呈显著减少趋势,而降水量并未表现出明显的变化趋势,表明水土保持与生态环境建设等人类活动显著影响了流域水沙变化。

3个月暴雨中,场次雨量基本相同,但2017年7月和1977年8月径流相较于1964年7月,分别高308%和120%;输沙量分别高66%和131%。但与1977年8月暴雨相比,2017年7月径流高85%,输沙量低39%。2017年7月洪峰流量、洪量显著增大,输沙量随径流的增大而明显减少。1964年7月和1977年8月洪水表现为陡涨陡落、洪水历时短;2017年7月洪水表现为陡涨缓落,洪峰历时明显延长。

综合研究结果表明:水土保持措施有效的改变了下垫面情况,对流域水沙产生重大影响;然而,遭遇极端降雨情况,坝库、梯田等工程措施难以发挥良好的水土保持效益。植被恢复措施虽能积极抵御暴雨产沙,但其减流效果有限;因此,在黄土高原进行生态建设时,应根据区域气候、地形、地貌特征优化配置水土保持措施,以预防因极端降雨导致垮坝、毁田、滑坡等灾害。

| [1] |

栾勇.退耕还林对黄土高原小流域土壤侵蚀控制效果研究: 以陕西省延安市羊圈沟小流域为例[D].北京: 北京林业大学, 2008: 8. LUAN Yong. Study on the soil erosion control benefit of converting cropland to forest for the small watershed in the Loess Plateau: A case study of the Yangjuangou small watershed, Yan'an city, Shaanxi province[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2008: 8. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10022-2008085256.htm |

| [2] |

穆兴民.黄土高原水土保持对河川径流及土壤水文的影响[D].陕西杨凌: 西北农林科技大学, 2002: 12. MU Xingmin. Impacts of soil and water conservation on river flow and soil-hydrology on the Loess Plateau[D]. Yangling, Shaanxi: Northwest Agriculture & Forestry University, 2002: 12. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10712-2003101080.htm |

| [3] |

JIA Xiaoqing, FU Bojie, FENG Xiaoming, et al. The tradeoff and synergy between ecosystem services in the Grain-for-Green areas in northern Shaanxi, China[J]. Ecological Indicators, 2014, 43: 103. DOI:10.1016/j.ecolind.2014.02.028 |

| [4] |

MU Xingmin, ZHANG Xiuqin, SHAO Hongbo, et al. Dynamic changes of sediment discharge and the influencing factors in the Yellow River, China, for the recent 90 years[J]. Clean Soil Air Water, 2012, 40(3): 303. DOI:10.1002/clen.201000319 |

| [5] |

GAO Peng, JIANG Guantao, WEI Yongping, et al. Streamflow regimes of the Yanhe River under climate and land use change, Loess Plateau, China[J]. Hydrological Processes, 2015, 29(10): 2402. DOI:10.1002/hyp.10309 |

| [6] |

许炯心. 黄河中游多沙粗沙区1997-2007年的水沙变化趋势及其成因[J]. 水土保持学报, 2010, 24(1): 7. XU Jiongxin. Trend of sediment yield in the coarser sediment producing area in the middle Yellow River Basin in the period 1997-2007 and the formative cause[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2010, 24(1): 7. |

| [7] |

穆兴民, 巴桑赤烈, ZHANG Lu, 等. 黄河河口镇至龙门区间来水来沙变化及其对水利水保措施的影响[J]. 泥沙研究, 2007(2): 36. MU Xingmin, BASANG Chille, ZHANG Lu, et al. Impact of soil conservation measures on runoff and sediment in Hekou-Longmen region of the Yellow River[J]. Journal of Sediment Research, 2007(2): 36. DOI:10.3321/j.issn:0468-155X.2007.02.006 |

| [8] |

张守红, 刘苏峡, 莫兴国, 等. 降雨和水保措施对无定河流域径流和产沙量影响[J]. 北京林业大学学报, 2010, 32(4): 168. ZHANG Shouhong, LIU Suxia, MO Xingguo, et al. Impact of precipitation variation and soil and water conservation measures on runoff and sediment yield in the Wuding River Basin, middle reaches of the Yellow River[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2010, 32(4): 168. |

| [9] |

王占礼, 邵明安, 常庆瑞. 黄土高原降雨因素对土壤侵蚀的影响[J]. 西北农业大学学报(自然科学版), 1998, 26(4): 102. WANG Zhanli, SHAO Ming'an, CHANG Qingrui. Effects of rainfall factors on soil erosion in Loess Plateau[J]. Journal of Northwestern Agricultural University, 1998, 26(4): 102. |

| [10] |

魏霞, 李占斌, 李勋贵, 等. 大理河流域水土保持减沙趋势分析及其成因[J]. 水土保持学报, 2007, 21(4): 67. WEI Xia, LI Zhanbin, LI Xungui, et al. Tendency of water and sediment reduction through soil and water conservation and its cause of formation in Dalihe River Basin[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2007, 21(4): 67. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2007.04.016 |

| [11] |

魏秉钰, 马振源, 周国平. 从1964年7月5日特大暴雨看绥德韭园沟大样板治理效益[J]. 黄河建设, 1965(6): 28. WEI Bingyu, MA Zhenyuan, ZHOU Guoping. The benefit of large model management of Suide Jiuyuangou from the rainstorm on July 5, 1964[J]. Construction of the Yellow River, 1965(6): 28. |

| [12] |

张金良, 刘继祥, 万占伟, 等. 黄河2017年第1号洪水雨洪泥沙特性分析[J]. 人民黄河, 2017, 39(12): 17. ZHANG Jinliang, LIU Jiwei, WAN Zhanwei, et al. Analysis of rainfall-flood-sediment characteristics of the No. 1 flood in 2017 in the Yellow River[J]. Yellow River, 2017, 39(12): 17. |

| [13] |

陈中平, 徐强. Mann-Kendall检验法分析降水量时程变化特征[J]. 科技通报, 2016, 32(6): 47. CHEN Zhongping, XU Qiang. Analysis of precipitation characteristics by Mann-Kendall test method[J]. Bulletin of Science and Technology, 2016, 32(6): 47. DOI:10.3969/j.issn.1001-7119.2016.06.012 |

| [14] |

陈瑞东, 温永福, 高鹏, 等. 极端降水条件下延河水沙特征对比分析及其影响因素研究[J]. 生态学报, 2018, 38(6): 1922. CHEN Ruidong, WEN Yongfu, GAO Peng, et al. Comparative analysis of flow and sediment characteristics of the Yanhe River under extreme rainfall conditions and research on influence factors[J]. Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(6): 1922. |

| [15] |

顾朝军, 穆兴民, 孙文义, 等. 极端暴雨洪水及侵蚀产沙对延河流域植被恢复响应的比较研究[J]. 自然资源学报, 2017, 32(10): 1757. GU Chaojun, MU Xingmin, SUN Wenyi, et al. Comparative analysis of the responses of rainstorm flood and sediment yield to vegetation rehabilitation in the Yanhe River Basin[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(10): 1757. |

| [16] |

王光谦, 张长春, 刘家宏, 等. 黄河流域多沙粗沙区植被覆盖变化与减水减沙效益分析[J]. 泥沙研究, 2006(2): 11. WANG Guangqian, ZHANG Changchun, LIU Jiahong, et al. Analysis on the variation of vegetation coverage and water/sediment reduction in the rich and coarse sediment area of the Yellow River Basin[J]. Journal of Sediment Research, 2006(2): 11. |

| [17] |

RUSTOMJI P, ZHANG X P, HAIRSINE P B, et al. River sediment load and concentration responses to changes in hydrology and catchment management in the Loess Plateau region of China[J]. Water Resources Research, 2008, 44(W00A04): 14. |

| [18] |

尹秋龙, 焦菊英, 寇萌. 极端强降雨条件下黄土丘陵沟壑区不同植被类型土壤水分特征[J]. 自然资源学报, 2015, 30(3): 460. YIN Qiulong, JIAO Juying, KOU Meng. The soil moisture characteristics under different vegetation types after extremely heavy rainfall on the hilly-gullied Loess Plateau[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(3): 460. |

| [19] |

卫伟, 陈利顶, 傅博杰, 等. 黄土丘陵沟壑区极端降雨事件及其对径流泥沙的影响[J]. 干旱区地理, 2007, 30(6): 898. WEI Wei, CHEN Liding, FU Bojie, et al. Extreme rainfall events and their effects on runoff and sediment yield in the loess hilly area[J]. Arid Land Geography, 2007, 30(6): 898. |

| [20] |

綦俊谕, 蔡强国, 蔡乐, 等. 岔巴沟、大理河与无定河水土保持减水减沙作用的尺度效应[J]. 地理科学进展, 2011, 30(1): 101. QI Junyu, CAI Qiangguo, CAI Le, et al. Scale effect of runoff and sediment reduction effects of soil and water conservation measures in Chabagou, Dalihe and Wudinghe Basins[J]. Progress in Geography, 2011, 30(1): 101. |

| [21] |

徐佳, 刘普灵, 邓瑞芬, 等. 黄土坡面不同植被恢复阶段的减流减沙效益研究[J]. 地理科学, 2012, 32(11): 1391. XU Jia, LIU Puling, DENG Ruifen, et al. Runoff and sediment reductions in the different stages of vegetation restoration on a loess slope[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(11): 1391. |

| [22] |

蔺鹏飞.北洛河上游次洪水沙过程对生态恢复的响应研究[D].北京: 中国科学院大学, 2015: 23. LIN Pengfei. The responses of the flood runoff and sediment load to vegetation restoration in the upper reaches of Beiluo River[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 2015: 23. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80129-1015996167.htm |

| [23] |

亢伟.大理河流域坡面水土保持措施减沙作用及其变化过程研究[D].西安: 西安理工大学, 2008.43. KANG Wei. Analysis on the sediment reduction effects and its change process of the soil and water conservation measures on slopes in Dali River watershed[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2008: 43. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10700-2008160320.htm |