2. 中国科学院大学, 100049, 北京;

3. 中国长江三峡集团公司, 610041, 成都

中国水土保持科学  2019, Vol. 17 2019, Vol. 17  Issue (5): 36-43. DOI: 10.16843/j.sswc.2019.05.005 Issue (5): 36-43. DOI: 10.16843/j.sswc.2019.05.005 |

水沙变化是人类活动影响、环境特性、水土流失程度等的综合反映[1]。自然和人为因素都会对水沙产生深远的影响[2],相关研究表明,在全球范围内,自然和人为因素改变了众多河流径流和输沙在空间上(沿河)和时间上(季节之间和年际)的分布[3-6],这其中水库修建等人类活动所产生的影响尤为迅速而显著[7-8]。大型水库的修建和运行改变了天然的水文循环和泥沙输移过程,对河流水沙状况产生的影响十分显著。现有研究[7]表明,众多大型河流如尼罗河、亚马逊河、科罗拉多河等在修建水库后,其输沙量均呈显著降低态势。在中国,众多研究同样表明,在修建水库后,河流的输沙量显著下降[9-11]。

金沙江是长江上游地区来沙量最大的河流,对三峡入库水沙有着举足轻重的影响,其多年平均径流量约占宜昌站的33%,输沙量占50%~70%[12-14]。至今为止,已有部分学者对金沙江流域水沙特征进行了研究。陈松生等[12]的研究表明,该区域中上游一直有增沙趋势,1991—2000年下游增沙明显,2001年后呈减少趋势;许炯心[13]在流域梯级水库修建初期对输沙减少与水库建设之间的关系进行了探讨。随着金沙江水电资源开发的加快,2010年之后金沙江中游、下游一系列梯级水库相继蓄水运行,流域水沙输移条件大幅改变。但目前,对金沙江流域大型梯级水库建设对流域水沙变化带来的影响尚缺乏了解,因此笔者选择主要控制站攀枝花、白鹤滩、向家坝站等的多年水沙监测数据,分析金沙江流域径流和输沙在梯级水库运行前后的时空差异,探讨大型梯级水库建设对金沙江流域水沙状况带来的影响,研究结果可为金沙江流域资源的合理开发利用提供科学依据。

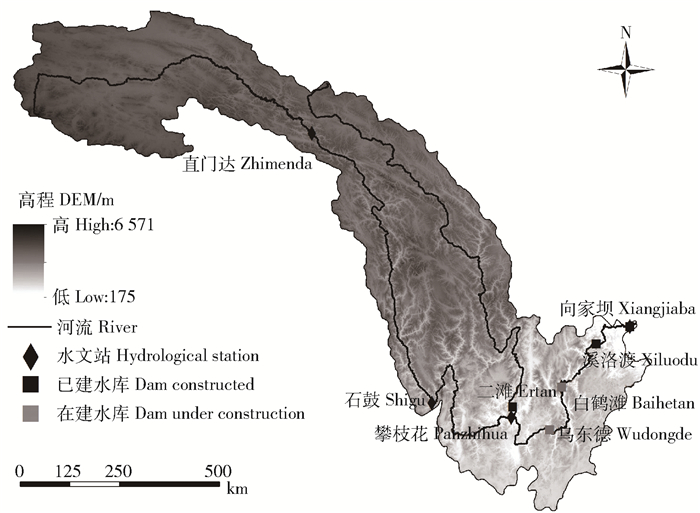

1 研究区概况金沙江流域位于长江上游,介于E 90°~105°和N 24°~36°之间,发源于青海省杂多县唐古拉山东北一座海拔5 054 m的无名山,干流全长为3 481 km,流域面积约45.86万km2,约占长江流域面积的26.3%。主要支流包括雅砻江,普隆河,龙川江,普渡河,牛栏江等(图 1)。受热带季风、副热带季风、高原季风以及复杂地形影响,流域气候类型复杂多样,从高原亚寒带亚干旱气候到亚热带湿润季风气候均有分布;流域多年平均气温3.04 ℃,总体沿流程递增,源头区年均温度在0 ℃以下,中下游攀枝花等地在19.0 ℃以上;流域多年平均降水量为753 mm,同样呈沿流程增加的分布态势,流域出口降水为源头地区的约3.83倍,受降水年内分布影响,金沙江汛期为5—10月,汛期径流和泥沙输出量分别占到了全年的68%和85%以上[15]。

|

图 1 研究区示意图 Fig. 1 Schematic map of the study area |

金沙江总落差3 300 m,水力资源超过1亿kW,占长江流域的40%以上[12]。干流至玉树直门达以下始称金沙江,直门达至石鼓为金沙江上游,上游段河长965 km,流域面积7.65万km2,为典型的深谷河段,特别是横断山纵谷段,河谷至两岸山顶相对高差超过2 500 m。石鼓至攀枝花为金沙江中游,水文控制站为攀枝花,流域面积约4.5万km2,干流河长约564 km,至金江街以后,金沙江脱离横断山脉进入川滇山地。中游河段已于2010—2016年间先后建成梨园、阿海、金安桥、龙开口、鲁地拉、观音岩6个电站。攀枝花至宜宾岷江口为金沙江下游,水文控制站为屏山(后改为向家坝),流域面积21.4万km2,干流河长约768 km。下游河段在建及已建成乌东德(在建)、白鹤滩(在建)、溪洛渡、向家坝4座巨型梯级水电站,其基本情况见表 1。

| 表 1 金沙江干流上4座大型梯级水库的基本情况 Tab. 1 Basic information of 4 large cascade reservoirs on the main stream of the Jinsha River |

笔者选取金沙江干流主要控制站石鼓、攀枝花、乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝,以及主要支流控制站点桐子林(雅砻江)、黄瓜园(龙川江)、宁南(黑水河)等(表 2)1965—2016年的径流和输沙数据,对金沙江流域水沙变化特征进行分析。金沙江流域干支流水文监测资料以及控制站信息均来源于中国长江三峡集团公司。其中,主要水库的累计冲淤量,已用水深仪于2015年10月至2016年5月,对河道典型断面进行测量和计算,在过水面积变化、深泓变化、平均水深及典型断面冲淤变化的分析中,则采用重合断面进行统计。冲淤量为正数则表示河道为冲刷,为负数则为淤积。

| 表 2 主要水文站基本情况 Tab. 2 Basic information of major hydrological stations |

数据处理过程中遵循标准进行严格的检查和错误分析,以确保准确性[9]。在数据处理过程中,如涉及到有起止年份不一的统计分析,用共同的年份段数据来进行统计。本研究所有数据的统计分析均使用SPSS 12.0,制图工具采用windows系统下的Sigmaplot 10.0。

2.2 研究方法笔者选择Mann-Kendall(M-K)秩相关检验法对水沙序列的变化趋势进行分析,该方法是非参数统计检验法,其不要求数据遵从一定的概率分布,也不受少数异常值的干扰,在水文泥沙过程的趋势研究方面有极为广泛的应用[16]。在M-K检验中,假设时间序列X是具有n个独立的、随机变量同分布的样本(x1,x2,…,xn),则定义检验统计量S的计算公式如下:

| $ S = \sum\limits_{k = 1}^{n - 1} {\sum\limits_{j = k + 1}^n {{\rm{sgn}}({x_j} - {x_k})} } $ | (1) |

式中:

式中S近似服从正态分布,其均值E(S)=0,方差:

| $ {\rm{Var}}\left( S \right) = n\left( {n - 1} \right)\left( {2n + 5} \right)/18。$ | (2) |

当n>10时,标准的正态分布检验统计量为:

| $ Z = {\rm{ }}\left\{ \begin{array}{l} \frac{{S - 1}}{{\sqrt {{\rm{Var}}\left( S \right)} }}\;\;\;\;S > 0;\\ 0\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;S = 0;\\ \frac{{S + 1}}{{\sqrt {{\rm{Var}}\left( S \right)} }}\;\;\;\;S < 0。\end{array} \right. $ | (3) |

统计量Z>0时表示上升趋势,<0时表示下降趋势。Z的绝对值在≥1.28、1.96、2.32时,分别表示通过置信度90%、95%、99%的显著性检验。

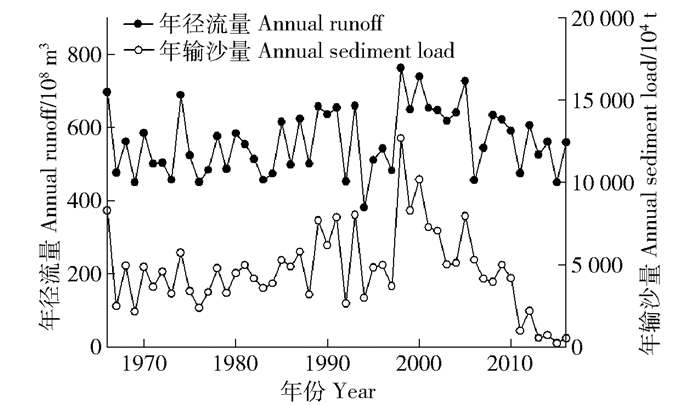

3 结果与分析 3.1 径流和输沙的时间变化特征金沙江中游攀枝花站的径流和输沙总体上呈先上升后下降的变化过程(图 2),攀枝花站多年平均径流量为564亿m3,变差系数为0.158,年际差异较小,最大值位于1998年,最小径流量382.2亿m3位于1994年。多年平均输沙量为4 770万t,变差系数达到0.531,年际差异较大,最大输沙量同样位于1998年,最小值为2015年的256万t。攀枝花站水沙相关系数为0.772(P < 0.01),相关性较高,1998年前水沙变化趋势基本一致,而1998年之后输沙的减少显著快于径流。这一状况主要为自2010年起,中游一系列梯级电站相继建成并运行,使得2010年后输沙明显减少。

|

图 2 攀枝花站水沙的变化过程 Fig. 2 Variation process of runoff and sediment load in Panzhihua |

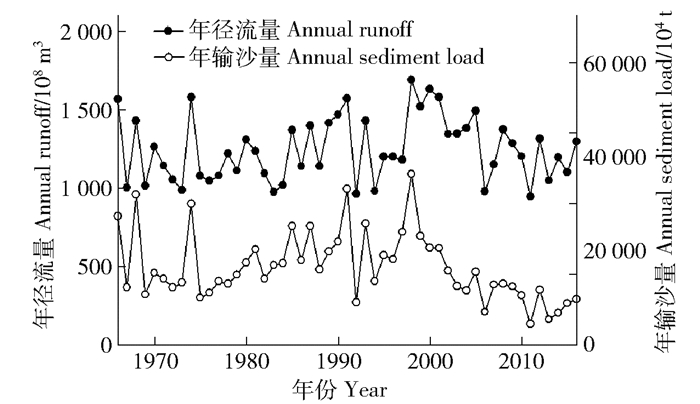

金沙江下游白鹤滩站的径流和输沙总体上呈波动式变化(图 3),多年平均径流量为1 250亿m3,变差系数Cv为0.164,年际差异较小,最大径流量1 692亿m3出现于1998年,最小值为2011年的945.7亿m3。多年平均输沙量为1.6 3亿t,变差系数0.437,年际差异大于径流,最大值出现于1998年,最小值为2011年的4 460万t。白鹤滩站水沙相关系数为0.722(P < 0.01),研究期内其水沙过程线形态基本一致,但输沙的波动幅度较径流更大。

|

图 3 白鹤滩站水沙的变化过程 Fig. 3 Variation process of runoff and sediment load in Baihetan |

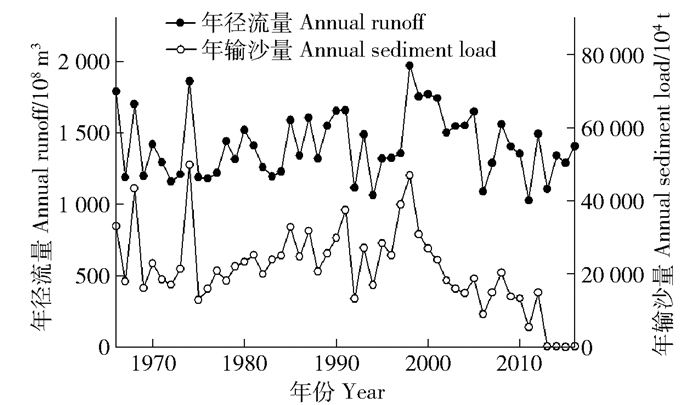

金沙江下游向家坝站的径流和输沙总体上呈2个上升和2个下降的变化过程(图 4)。其多年平均径流量为1 420亿m3,变差系数为0.160,差异同样不大,最大径流量为1998年的1 971亿m3,最小值为2011年的1 027亿m3。多年平均输沙量为22 300万t,变差系数达到了0.513,最大输沙量出现于1974年,最低值为2015年的60.4万t。向家坝站水沙的相关系数为0.656(P < 0.01),水沙相关度相对较低,1998年前水沙变化过程线形态基本一致,而之后输沙的减少显著快于径流。1998年起,雅砻江及金沙江下游大型水电站相继修建,特别是2012后,溪洛渡、向家坝等大型梯级电站先后建成运行,使得输沙显著减少。

|

图 4 向家坝站水沙的变化过程 Fig. 4 Variation process of runoff and sediment load in Xiangjiaba |

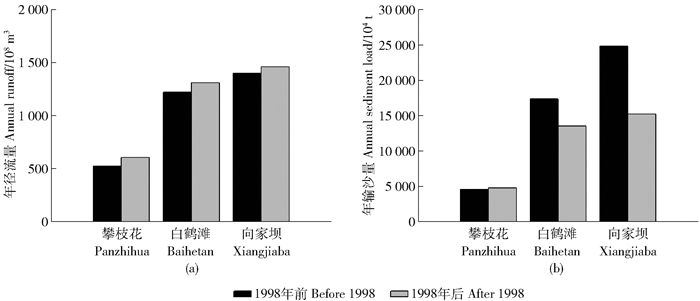

从干流1998年前后水沙变化情况(图 5)看,1998年后中游攀枝花站的年均径流和输沙量较1998年前分别增加15.27%和5.01%,这主要是降雨增加所致。下游白鹤滩站1998年后径流量较之前上升7.38%,而输沙量较之前下降21.84%。下游控制站向家坝的年均径流量1998年之后呈增加趋势,增幅约为4.29%,但输沙则明显减少,减少幅度约为38.55%,说明2010年后下游大规模的水电开发建设,特别是溪洛渡等大型梯级水电站的相继建设和运行,使得下游河道输沙显著减少。

|

图 5 金沙江干流站不同时期年均水沙量对比 Fig. 5 Comparison of annual runoff and sediment load of main stream stations along Jinsha River in different periods |

水沙的空间分布方面,由表 3可见,中上游区域径流和输沙所占比例均小于面积所占比例,说明金沙江中上游是少水少沙区,且1998年后水沙均呈增加趋势,特别是输沙所占比例增加12.99%。雅砻江流域的多年输沙量占流域总量比例为15.34%,小于面积所占比例,而径流则明显相反,说明雅砻江流域是多水少沙区,其1998年后输沙占流域总量比例减少7.70%。攀枝花至白鹤滩区间(不含雅砻江),径流占流域总量比例小于面积所占比例,而其输沙在1998年前所占比例较面积比例多24.88%,1998年后多37.88%,说明攀枝花至白鹤滩区间(不含雅砻江)是金沙江的重产沙区。白鹤滩至向家坝区间的径流和输沙占流域总量比例均大于面积比例,但1998年后所占比例均有减少趋势,特别是输沙比例在1998年后减少了约19%,说明金沙江下游输沙减少主要发生于白鹤滩以下区域。

| 表 3 金沙江流域水沙的空间分布特征 Tab. 3 Spatial distribution characteristics of runoff and sediment in Jinsha River Basin |

除雅砻江外主要支流的径流和输沙量占流域总量比例均低于3%,其中径流量和输沙量相对较高的龙川江多年径流量所占比例为0.51%,输沙量比例为1.90%;黑水河多年径流量比例为1.46%,输沙量比例为2.03%,1998年之后,该类支流的径流变化不明显,但输沙所占比例有一定升高,说明龙川江和黑水河等支流流域的泥沙输出量未得到明显控制。

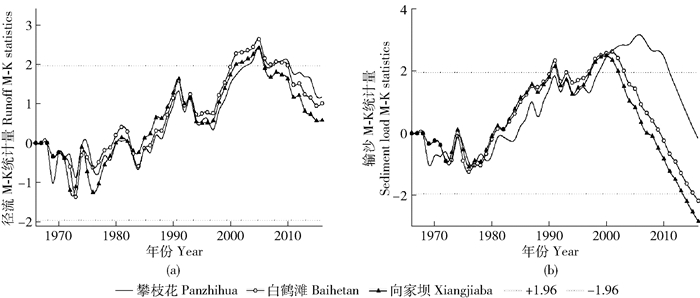

3.3 大型梯级水库对金沙江流域水沙变化的影响 3.3.1 大型梯级水库影响下水沙的变化趋势径流方面,攀枝花站、白鹤滩站、向家坝站1965—2016年径流系列M-K统计量分别为1.17、1.01、0.58,均未超过显著性α=0.05的临界值1.96,呈不显著增加趋势。由图 6(a)可知,在研究期内,中下游主要控制站年径流变化趋势线基本一致,其中在1980年之前,均为减小趋势,而后先后转为增加态势,在1998—2004年期间,受降雨增加的影响,3个站的径流量增加趋势均十分明显,并先后超过显著性α=0.05的临界值1.96呈显著增加趋势。总体而言,金沙江梯级水库建设对径流量影响较小,研究期内金沙江径流呈现的上升态势主要为降雨增加所致。

|

图 6 干流主要水文站径流(a)和输沙(b)的M-K统计量序列 Fig. 6 Runoff (a) and sediment load (b) M-K statistic sequence of hydrological stations along the main stream |

输沙方面,研究期攀枝花站、白鹤滩站、向家坝站年输沙系列M-K统计量分别为-0.18、-2.18、-2.84,其中白鹤滩、向家坝站均超过显著性α=0.05的临界值-1.96,呈显著下降趋势。由图 6(b)可知,3个站的输沙变化趋势线在1998年之前基本一致,其中1980年之前输沙变化受降雨和径流影响,均呈下降态势,而后逐步转为增加趋势。在1998—2002年期间,均超过显著性α=0.05的临界值1.96,呈显著增加趋势。之后,白鹤滩站、向家坝站的增加趋势迅速放缓,这主要是1998年雅砻江二滩水库蓄水拦沙所致。2010年之后,下游梯级水库溪洛渡、向家坝先后建成运行,白鹤滩站、向家坝站输沙变化趋势均迅速转为显著下降。总体而言,1998年之前输沙变化趋势与径流基本一致,各站之间也未呈现较大差异。1998年后中游梯级水库的建设运行使得中游控制站攀枝花的输沙量增加趋势放缓,并逐步转为小幅下降;而下游地区受溪洛渡、向家坝等巨型梯级水库建设和运行的影响,白鹤滩站、向家坝站的输沙均迅速转为显著下降趋势。

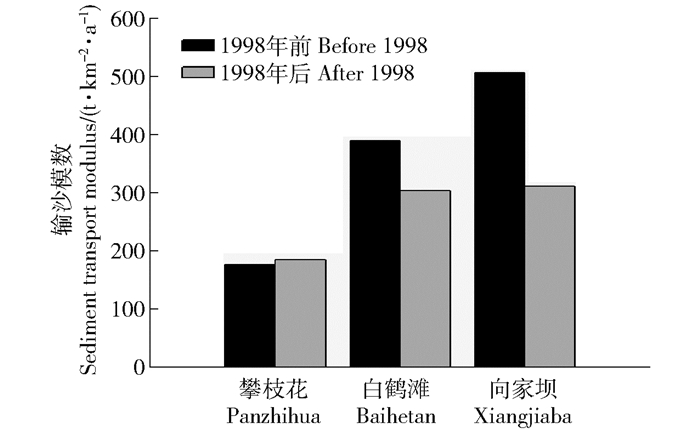

3.3.2 梯级水库影响下的输沙模数与冲淤特征变化输沙模数是衡量河流输沙状况的重要指标,是人类活动、气候等因素对流域泥沙综合影响的直观反映。从输沙模数(图 7)来看,攀枝花站多年输沙模数为184 t/(km2·a),1998年之后其输沙模数略高于1998年之前;下游白鹤滩站多年平均输沙模数为365 t/(km2·a),1998年后呈下降态势;下游即向家坝站的多年输沙模数为454 t/(km2·a),1998年后较之前减少了191.80 t/(km2·a),减幅为37.85%。中上游输沙模数的增加主要为该地区降水和径流的增加,使得泥沙的产输均有不同程度升高;而下游输沙模数的显著减少,则主要为下游河段溪洛渡、向家坝以及雅砻江二滩等大型水库的蓄水运行产生了显著的拦沙效应,使得泥沙大量淤积于库区河道。

|

图 7 主要水文站不同时期年均输沙模数对比 Fig. 7 Comparison of annual sediment transport modulus in major hydrological stations in different periods |

在大型梯级水库对流域冲淤特征影响方面,根据监测和计算结果,建设中的乌东德库区干流河道当前仍旧以冲刷为主。建设中的白鹤滩库区干流河道已经由前期的冲刷转为淤积状态。2013年建成运行的溪洛渡库区淤积泥沙最多,其平均年淤积强度达到8 404万m3/a。向家坝水库运行后淤积迅速,而后受到上游溪洛渡蓄水运行影响,来沙锐减,其年淤积强度约为310万m3/a。当前大型梯级水库整体上呈显著淤积状态。本次研究通过结合泥沙密度将梯级水库的冲淤量转换成冲淤模数,即整个流域单位面积上每年的冲淤量。经计算,冲淤模数为-183.6 t/(km2·a),占向家坝近年输沙模数平均减少量的95.70%,表明大型梯级水库对金沙江下游出口沙量减少的贡献为95%以上,影响极其显著。

4 讨论研究表明,金沙江流域径流量整体上有增加趋势,这与已有的研究结果[15-18]一致,主要应归因于近几十年来该区域的降雨量略有增加。从水沙分布的比例看,中上游是少水少沙区,下游是多水多沙区,也是主产沙区,这也与前人研究结果[13-14, 19]一致。

相对而言,金沙江流域输沙的时空变化较复杂,中上游即攀枝花以上地区,1998年后输沙量和输沙模数均有增加趋势,特别是这一区域的支流,水沙都有较明显增加,这主要由于一方面区域降雨量呈增加趋势[15-18],另一方面上游川西高原上的部分区域植被退化并未好转[19],表明中上游流域面上的侵蚀产沙仍未明显减少,水土保持的需求仍十分突出。

下游即攀枝花以下(不含雅砻江),近20年来输沙呈显著减少趋势。这一区域的输沙减少主要归因于水库建设等人类活动,特别是下游干流上大型梯级水库的建设和运行,产生了显著的拦沙效应。本次研究的结果表明,人为活动(水库建设)对金沙江输沙减少的贡献达95%以上,即表明水库建设是输沙减少的主要原因,这一结果与已有研究[3]的结果一致。随着金沙江流域大型梯级水库数量的增加,流域输沙将会进一步下降。与此同时,金沙江下游地区输沙的减少,还应归因于该区植被恢复的作用,近几十年来,下游地区实施了“长治”工程等多种水土保持项目,获得了一定的水土保持效益[13-14, 20],减少了泥沙输出量。但值得注意的是近年来,一方面,随着退耕还林进入第2个补助期后,受补助下降以及已有退耕还林林地效益低等的影响,局部区域近年来存在突出的陡坡开荒或退林还耕的现象,加剧了该类区域的水土流失,另一方面,区内多种资源的开发利用和工程建设,特别是矿山开采,大规模的水电建设等,导致水土流失、泥石流和滑坡等状况有所加剧。

5 结论金沙江中上游的径流和泥沙占全流域比例均低于面积所占比例,1998年之后其年均值分别上升15.27%和5.01%,该类区域的水土保持工作有待加强。下游地区尤其是攀枝花至白鹤滩区间(不含雅砻江)多年平均产沙量占到流域总量的36.40%,是流域的主要产沙区,也是控沙的核心区域,近年来输沙明显减少,主要归因于下游河段上一系列大型梯级水库的建设。结果表明,金沙江流域大型梯级水库在减少输沙方面的效果非常显著,其分别使得白鹤滩和向家坝站1998年后的年均输沙量较之前下降21.84%和38.55%,随着金沙江中下游一系列水电站的相继建成和运行,金沙江泥沙输出将进一步下降。另一方面,过去几十年流域内实施的各类水土保持工程产生了一定的减沙效应,但下游等地区的产沙量仍旧较高,需进一步加强水土保持工程的实施。

| [1] |

胡春宏, 王延贵, 张燕菁, 等. 中国江河水沙变化趋势与主要影响因素[J]. 水科学进展, 2010, 21(4): 524. HU Chunhong, WANG Yangui, ZHANG Yanjing, et al. Variation tendency of runoff and sediment load in China major rivers and its causes[J]. Advances in Water Science, 2010, 21(4): 524. |

| [2] |

SHARDA VN, OJASVI PR. A revised soil erosion budget for India:Role of reservoir sedimentation and land-use protection measures[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 2016, 41: 2007. DOI:10.1002/esp.3965 |

| [3] |

MCCARNEY-CASTLE K, VOULGARIS G, KETTNER AJ. Analysis of fluvial suspended sediment load contribution through anthropocene history to the South Atlantic Bight Coastal Zone, U. S. A[J]. Journal of Geology, 2010, 118(4): 399. |

| [4] |

KONG D, MIAO C, WU J, et al. The hydro-environmental response on the lower Yellow River to the water-sediment regulation scheme[J]. Ecological Engineering, 2015(79): 69. |

| [5] |

FU B, WANG S, LIU Y, et al. Hydrogeomorphic ecosystem responses to natural and anthropogenic changes in the Loess Plateau of China[J]. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2017, 45(1): 223. DOI:10.1146/annurev-earth-063016-020552 |

| [6] |

MIKAILOV V N, MIKHAILOVA M V. Natural and anthropogenic long-term variations of water runoff and suspended sediment load in the Huanghe River[J]. Water Resources, 2017, 44(6): 793. DOI:10.1134/S0097807817060057 |

| [7] |

ZHAO G J, MU X M, STREHMEL A, et al. Temporal variation of streamflow, sediment load and their relationship in the Yellow River Basin, China[J]. PLoS ONE, 2014, 9. |

| [8] |

HE Y, WANG F, TIAN P, et al. Impact assessment of human activities on runoff and sediment of Beiluo River in the Yellow River based on paired years of similar climate[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2016, 25(1): 121. DOI:10.15244/pjoes/60492 |

| [9] |

XU J X, YAN Y X. Effect of reservoir construction on suspended sediment load in a large river system:Thresholds and complex response[J]. Earth Surface Processes and Landforms, 2010, 35(14): 1666. DOI:10.1002/esp.2006 |

| [10] |

SHI H L, HU C H, WANG Y G, et al. Analyses of trends and causes for variations in runoff and sediment load of the Yellow River[J]. International Journal of Sediment Research, 2017, 32(2): 171. DOI:10.1016/j.ijsrc.2016.09.002 |

| [11] |

孙鹏, 张强, 陈晓宏, 等. 鄱阳湖流域水沙时空演变特征及其机理[J]. 地理学报, 2010, 65(7): 828. SUN Peng, ZHANG Qiang, CHEN Xiao hong, et al. Spatio-temporal patterns of sediment and runoff changes in the Poyang Lake Basin and underlying causes[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(7): 828. |

| [12] |

陈松生, 张欧阳, 陈泽方, 等. 金沙江流域不同区域水沙变化特征及原因分析[J]. 水科学进展, 2008, 19(4): 475. CHEN Songsheng, ZHANG Ouyang, CHEN Zefang, et al. Variations of runoff and sediment load of the Jinsha river[J]. Advances in Water Science, 2008, 19(4): 475. DOI:10.3321/j.issn:1001-6791.2008.04.004 |

| [13] |

许炯心. 长江上游干支流近期水沙变化及其与水库修建的关系[J]. 山地学报, 2009, 27(4): 385. XU Jiongxin. Recent variations in water and sediment in relation with reservoir construction in the upper Changjiang River Basin[J]. Journal of Mountain Sciences, 2009, 27(4): 385. DOI:10.3969/j.issn.1008-2786.2009.04.001 |

| [14] |

王延贵, 胡春宏, 刘茜, 等. 长江上游水沙特性变化与人类活动的影响[J]. 泥沙研究, 2016(1): 1. WANG Yangui, HU Chunhong, LIU Xi, et al. Study on variations of runoff and sediment load in the Upper Yangtze River and main influence factors[J]. Journal of Sediment Research, 2016(1): 1. |

| [15] |

奚圆圆, 黄晓荣, 李晶晶. 金沙江流域降水量变化特征分析[J]. 人民长江, 2017, 48(23): 50. XI Yuan, HUANG Xiaorong, LI Jingjing. Analysis on variation features of precipitation in Jinsha River basin[J]. Yangtze River, 2017, 48(23): 50. |

| [16] |

史红玲, 胡春宏, 王延贵, 等. 淮河流域水沙变化趋势及其成因分析[J]. 水利学报, 2012, 43(5): 571. SHI Hongling, HU Chunhong, WANG Yangui, et al. Variation trend and cause of runoff and sediment load variations in Huaihe River[J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2012, 43(5): 571. |

| [17] |

卢璐, 王琼, 王国庆, 等. 金沙江流域近60年气候变化趋势及径流响应关系[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 2016, 37(5): 16. LU Lu, WANG Qiong, WANG Guoqing, et al. Trend of climate change over the recent 60 years and its hydrological responses for Jinsha River Basin[J]. Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition), 2016, 37(5): 16. DOI:10.3969/j.issn.1002-5634.2016.05.003 |

| [18] |

史雯雨, 张智涌, 李增永. 金沙江流域近55 a降水时空分布特征及变化趋势[J]. 人民长江, 2016, 47(18): 39. SHI Wenyu, ZHANG Zhiyong, LI Zengyong. Temporal and spatial distribution characteristics of precipitation in Jinsha River Basin in recent 55 years and changing trend[J]. Yangtze River, 2016, 47(18): 39. |

| [19] |

许全喜, 石国钰, 陈泽方. 长江上游近期水沙变化特点及其趋势分析[J]. 水科学进展, 2004, 15(4): 420. XU Quanxi, SHI Guoyu, CHEN Zefang. Analysis of recent changing characteristics and tendency runoff and sediment transport in the upper reach of Yangtze River[J]. Advances in Water Science, 2004, 15(4): 420. DOI:10.3321/j.issn:1001-6791.2004.04.002 |

| [20] |

王鸽, 韩琳, 唐信英, 等. 金沙江流域植被覆盖时空变化特征[J]. 长江流域资源与环境, 2012, 21(10): 1191. WANG Ge, HAN Lin, TANG Xinying, et al. Temporal and spatial variation of vegetation in the Jinsha river basin[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2012, 21(10): 1191. |