-

项目名称

- 国家自然科学青年基金"东北黑土区坡面至小流域尺度积雪与融雪过程研究"(41301280)

-

第一作者简介

- 杨鑫(1991-), 男, 硕士研究生。主要研究方向:土壤侵蚀。E-mail:chulinyang@163.com

-

通信作者简介

- 刘刚(1978-), 男, 高级实验师。主要研究方向:土壤侵蚀与土地生产力。E-mail:liugang@bnu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2018-06-28

修回日期:2019-04-15

全球年降雪总量虽然远小于降雨量,但在降雪比例高的中高纬地带,由积雪融化形成的融雪径流是一种重要的淡水资源,同时,融雪径流又会引发土壤侵蚀[1-2]。研究融雪径流的发生规律,探讨其发生条件,对融雪径流的预报和进一步了解融雪侵蚀过程都有重要意义。雪量分布和能量输入是融雪径流发生的2个主要条件,相关研究也多围绕此展开,取得了较多成果[3]。

雪量作为融雪径流发生的物质条件,其大小多用雪深或积雪厚度表示。例如:王平等[4]对黑龙江省海伦市坡面融雪径流的研究表明,厚度<10 cm的积雪无法弥补蒸发和下渗而损失的雪量,致使融雪产流难以发生;陈春艳等[5]对新疆乌鲁木齐地区积雪深度演变规律的研究得出最低雪深达24 cm时可能引发融雪型洪水。由于积雪受风、地形和植被等因素影响[6-7],存在很大的空间异质性,尤其在小流域尺度,获取流域内部积雪深度难度较大,且受观测点布设密度的影响,测量雪深计算结果亦存在较大偏差,而降雪量资料较易获取;因此,在小流域及以上尺度,用降雪量作为雪量指标具有实用性。

能量作为融雪发生的外部条件,主要受温度影响,也受太阳辐射和风等因素的影响;因此,积雪融化的温度多低于0 ℃时便开始发生。李弘毅等[8]认为我国西北黑河流域的融雪临界温度为0 ℃;周扬等[9]研究发现青藏高原沱沱河地区融雪临界温度为-4~-2 ℃;Hendrick等[10]研究表明,在1 d之中最高气温>-2.8 ℃时,积雪开始融化,WEPP模型[11]亦采用此结论。单纯以温度因子表征积雪融化速率,传统方法是采用度日因子[12];但度日因子仅能判断融雪速率,不能判断融雪径流何时发生。积雪融化过程经过雪密度[13]增加,积雪持水,融雪水出流等阶段。张波等[14]研究表明,雪深越深,融雪水越难以出流,融雪水出流所需要的日小时积温与雪深和雪粒径之间有很好的线性关系;但由于融雪水在土壤中的入渗,仍然需要进一步确定融雪水是否形成地表径流,例如,魏天锋等[15]研究表明不同深度土壤日小时积温与融雪水出流量呈负相关关系。在小流域尺度,基于过程的融雪径流模型,例如WEPP模型,虽然能模拟融雪径流,但这些模型输入资料复杂,多为研究型模型,在实际应用时受到较多限制。

东北地区作为我国降雪量最大的地区[16],第2大稳定积雪区[17],其季节性融雪径流占河川径流总量的13.3%~24.9%[18]。该区在融雪径流特征方面开展了较多研究[18-20],但在小流域尺度,如何通过气温、冬半年降雪量等条件,快速判断融雪径流发生日期和融雪径流量,尚未有报道。

2003年,为保护黑土资源,北京师范大学与黑龙江省农垦总局九三分局合作在鹤北小流域建设北京师范大学九三水土保持试验站,选择其中的2号和8号小流域作为监测小流域并布设把口站,从2004年开始径流泥沙、降水等观测。近10年来,试验站取得了一些研究成果[21]。其中针对鹤北小流域融雪径流、融雪侵蚀,已开展了十几年的监测工作。鹤北小流域近10年的融雪径流特征和融雪径流的发生条件如何,尚未进行深入研究,而且现阶段实施的水保措施也较少考虑融雪径流对黑土流失的影响。此外,有研究表明在全球气候变暖的大背景下,黑龙江流域近10年来春季积雪的早融现象在加剧[22],那么在此背景下,区域内小流域尺度的春季融雪径流特征及发生条件如何需要进行研究。

因此,针对以上问题,笔者以东北黑土区北部的嫩江县鹤山农场鹤北小流域为研究小流域,通过分析2005—2015年近10年的融雪径流、气温和降雪资料,确定该区小流域融雪径流发生条件,为下一阶段在鹤北小流域制订完善的水土保持措施,为更好理解东北黑土区小流域尺度融雪径流与降雪量和能量的关系,为快速预报春季融雪径流的发生,进一步完善当地水土保持措施和合理指导当地农业生产提供依据。

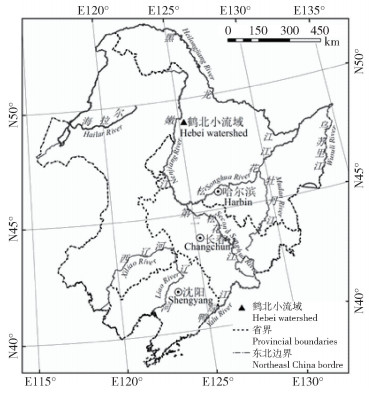

1 研究区概况研究区位于黑龙江省嫩江县鹤山农场鹤北小流域,行政隶属黑龙江省农垦总局九三管理局,地理位置为E 125°16′~125°21′,N 48°59′~49°03′(图 1)。地貌类型为小兴安岭向松嫩平原过渡的漫川漫岗,海拔310~390 m。土壤为典型黑土,大部分已被开垦为农地,主要种植大豆和玉米。气候为寒温带大陆性季风气候,多年平均气温0.4 ℃,1月平均气温为-22.5 ℃,最低气温可达-43.7 ℃。多年平均降水量534 mm,其中降雪最早始于10月中旬,最晚结束于4月下旬,积雪期主要为11、12、1、2月和3月中上旬,融雪径流多发生于3月下旬至4月上旬。该区纬度较高,夏季降雨集中,冬季低温及积雪覆盖,春季风大持续时间长,使土壤侵蚀同时存在降雨侵蚀、融雪侵蚀、冻融侵蚀、风力侵蚀,且是我国农业机械化和集约化程度最高的区域之一,土地利用强度高,有的区域表层黑土已流失殆尽,是黑土区北部土壤侵蚀显著的区域,春季积雪融化造成的融雪径流成为该区春季重要的土壤侵蚀因素。

|

图 1 鹤北小流域位置图 Fig. 1 Location map of Hebei watershed |

鹤北小流域总面积约30 km2,由9个面积2~3.7 km2的更小小流域组成,坡度大多为1.5°~3.5°,由右岸到左岸逆时针依次编为1~9号,2号小流域和8号小流域,面积分别为3.59和2.30 km2;2号小流域和8号小流域农地面积比例分别为92.1%和79.5%,农地占比大,土地利用强度高,侵蚀沟充分发育,春季融雪侵蚀现象严重;2个小流域内植被覆盖较少,植被对积雪消融的影响较小;2个小流域的集水区域明显,河道固定,易于融雪径流的定点观测。

2 材料与方法融雪期径流资料来自于北京师范大学九三水土保持试验站的鹤北小流域把口站观测资料,气温、降雪量资料来源于位于鹤北小流域内的试验站气象站的观测资料,资料年限为2005—2015年。

以融雪径流发生前的冬半年累积降雪量作为雪量标准,首先建立融雪径流深与累积降雪量的回归关系,并根据该关系式计算理论径流深与实际径流深的残差,分析残差与前期降雨量的关系。特别说明的是,虽然每年10月都有降雪发生,但根据2005—2015年的观测记录发现,其降雪落至地表后受气温和地温影响,不能有效保留。因此本文将每年11月1日作为冬半年累积降雪初始日,将第2年春季融雪径流发生前的最后一次降雪作为终止日,将这期间的逐日降雪量相加得到每年融雪发生前的冬半年累积降雪量。

融雪径流初日的判断,参考度日因子原理[12]及Hendrick等[10]的研究,建立融雪径流初日前稳定通过某一界限温度的有效积温计算公式

| $ t = \sum\limits_{i = 1}^n {\left[ {t(i) - {t_0}} \right]} , t(i) > {t_0}。$ | (1) |

式中:t为融雪径流初日前稳定通过界限温度的有效积温,℃·d;n为融雪径流发生前期稳定通过某一界限温度的初日至融雪径流初日所经历的时间,d;t(i)为某天(i)的日最高气温,℃;t0为界限温度,即积雪融化的临界温度,t0=-2.8 ℃。在此基础上,分析t与累积降雪量及径流初日之间的关系。

而融雪径流初日的确定,可由下式计算:

| $ b = a + n。$ | (2) |

式中:b为融雪径流初日的日期;a为融雪径流发生前期稳定通过某一界限温度的初日的日期。

研究采用Excel、SPSS进行统计分析,采用Excel、Origin软件进行绘图。

本研究的有效测量精度和误差值做如下说明:融雪径流根据小流域控制站观测到的水位,通过流量公式计算瞬时流量、时段径流量和总径流量,融雪径流深为径流总量除以流域面积,保留一位小数;气温测量精度为0.1 ℃,误差±0.2 ℃,降雪量测量精度0.1 mm,误差±0.2 mm。计算与分析精度与有效测量精度相同。

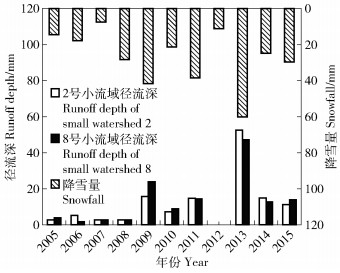

3 结果与分析 3.1 融雪径流量与降雪量的关系分析2005—2015年的融雪径流深和冬季累积降雪量资料,可以发现,降雪量和融雪径流深存在较大的年际变化,二者之间存在正相关关系(图 2)。该观测年限,冬半年降雪量11.2~60.2 mm,平均为28.7 mm;2号小流域年融雪径流深为0~52.6 mm,平均为11.8 mm;8号小流域年融雪径流深为0~47.3 mm,平均为12.0 mm。2个小流域近10年平均融雪径流深为11.9 mm。

|

图 2 2个小流域2005—2015年春季融雪径流深与冬半年累积降雪量 Fig. 2 Snowmelt runoff depth in the spring and accumulated snowfall in winter half year in two 2 small watersheds from 2005 to 2015 |

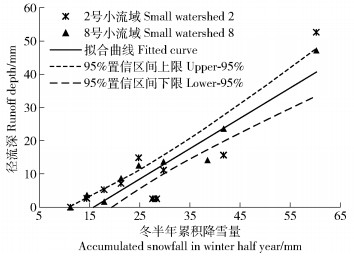

建立2005—2015年的冬半年累积降雪量和小流域融雪径流深的关系图(图 3),可以发现,该区小流域融雪径流深和冬半年累积降雪量之间存在较好的正相关关系,R2=0.81,且通过0.001的显著性检验。拟合的关系式为

|

图 3 春季融雪径流深与冬半年累积降雪量的关系 Fig. 3 Relationship between snowmelt runoff depth in spring and accumulated snowfall in winter half year |

| $ D = {\rm{ }}0.91{P_{\rm{s}}} - 14.30。$ | (3) |

式中:D为春季融雪径流深,mm;Ps为冬半年累积降雪量,mm。拟合结果表明,本研究区内,降雪量超过发生融雪径流的最小雪量后,冬半年累积降雪量每增加1 mm可导致春季融雪径流深增加0.9 mm。

由于融雪产流属于超渗产流,对于特定流域,土壤湿度状况对融雪产流有较大影响,而土壤湿度状况与前期降雨有较大关系;因此,本研究进一步计算了式(3)理论值与实测值的残差,并分析残差与前期降雨之间的关系。

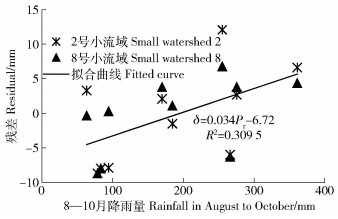

选取5—10月、6—10月、7—10月、8—10月、9—10月、10月的降雨量为自变量,残差为因变量,进行回归分析,以8—10月降雨量回归效果最优,从而确定出前期降雨量与残差的回归方程。

| $ \delta = 0.034{P_{\rm{r}}} - 6.72。$ | (4) |

回归方程R2=0.31,且通过0.02的显著性检验。式中:δ为残差,mm;δ等于实测值与理论值之差;Pr为8—10月(秋季)降雨量,mm。

做出残差与秋季(8—10月)降雨量的散点图(图 4),图 4和式(4)说明,随着秋季降雨量的增加,会导致融雪径流量高于预测值。因此为提高冬半年累积降雪量估算春季融雪径流深的精确度,用残差对式(3)进行修正:

|

图 4 8—10月降雨量与残差的关系 Fig. 4 Relationship between rainfall in August to October and residual |

| $ {D = 0.91{P_{\rm{s}}} - 14.30 + \delta ;} $ | (5) |

| $ {D = 0.91{P_{\rm{s}}} + 0.034{P_{\rm{r}}} - 21.02。} $ | (6) |

根据式(6),可以计算该区小流域的融雪径流量,若计算D≤ 0 mm,则认为该区当年不发生融雪径流;亦可以根据当年8—10月降雨量,预估来年发生融雪径流的降雪量,例如8—10月降雨量为200 mm时,来年发生融雪径流的冬半年累积降雪量为15.8 mm。

3.2 融雪径流发生前期稳定通过界限温度的积温与降雪量的关系在本研究区内,春季融雪径流多发生于3月下旬和4月上旬,在2005—2015年中,春季融雪径流发生初日最早是3月22日,最晚是4月6日,径流初日的早晚与春季气温回升和雪量有关。

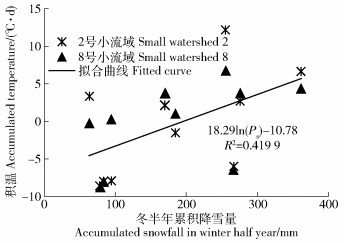

由式(1)计算融雪径流发生前期稳定通过界限温度的积温,并建立积温与冬半年累积降雪量的关系(图 5)。从图中可以发现,融雪径流发生时的积温随冬半年累积降雪量的增加而增加,且增加速率先快后慢,两者呈对数函数关系,且通过了0.01的显著性检验,拟合关系如下:

|

图 5 融雪径流发生前期稳定通过-2.8 ℃的积温与冬半年累积降雪量之间的关系 Fig. 5 Relationship between accumulated temperature above the boundary temperature of -2.8 ℃ in the early period of snowmelt formation and accumulated snowfall in the winter half year |

| $ {t_{\rm{A}}} = 18.29\ln \left( {{P_{\rm{s}}}} \right) - 10.78。$ | (7) |

式中:tA为融雪径流发生前期稳定通过界限温度-2.8 ℃的积温,℃·d。

根据以上分析,确定融雪径流发生的积温条件可以根据式(1)和(7)计算:

| $ \begin{array}{*{20}{c}} {L = t - {t_{\rm{A}}} = }\\ {\sum\limits_{i = 1}^n {\left[ {t(i) - {t_0}} \right]} - \left[ {18.29\ln \left( {{P_{\rm{s}}}} \right) - 10.78} \right], }\\ {t(i) > {t_0}, {t_0} = - 2.8℃{\rm{。}}} \end{array} $ | (8) |

式中的前半部分为利用气象资料计算的积温,后半部分为通过冬半年累积降雪量数据所预测的发生融雪径流所需的积温。根据此关系式,在雪量足够的情况下,即式(6)中D>0的前提下,发生融雪径流时积温条件L≥0,由此确定融雪径流初日,可令L=0,得到n值,再将n值带入式(2)中,计算b,即融雪径流初日的日期。

4 讨论与结论由于积雪空间分布和积雪融化过程中的不确定性、野外观测数据的缺少,导致融雪径流的研究相对薄弱。

本研究得出融雪径流深与冬半年降雪量具有显著的线性关系,崔雪晴等[23]研究表明小兴安岭林区小流域内融雪径流量累积值与降雪量累积值有显著的线性关系,焦剑等[18]研究表明东北地区多年平均融雪径流深与冬半年降雪量具有幂函数关系,这说明融雪径流量与降雪量的关系受到区域尺度的影响,本研究与蔡体久等的研究同为小流域尺度,结论类似。本研究得出融雪径流发生前期稳定通过-2.8 ℃的积温与冬半年累积降雪量具有显著的对数函数关系,类似的研究较少,张波等[14]研究1 d内融雪水出流所需的日小时积温,得到日小时积温与雪深具有显著的正相关关系。本研究与张波等的研究相比,积温采用了一段时间内的日积温,这增加了研究的不确定性,若要深入分析融雪径流发生所需积温,还要考虑雪粒径等因素对积温的影响,已有研究发现,雪粒径影响积雪理化性质[24],且可以表征积雪的能量平衡情况;因此,针对本研究,继续讨论2问题:1)采用降雪量作为雪量标准,建立了小流域尺度(2~5 km2)融雪径流深与降雪量之间的关系,这种关系受地形、土地利用等下垫面因素的影响,有必要进行进一步的研究。2)积温作为融雪产流的热量条件,还受雪粒径、积雪密度、太阳辐射等因素的影响,在一定程度上增加研究的不确定性,需要针对每一影响因素开展研究。

通过对研究区内融雪径流特征及融雪径流发生条件的分析,得出以下结论:1)研究区内小流域春季融雪径流初日多发生于3月下旬至4月上旬,近10年平均融雪径流深11.9 mm,春季融雪径流深随冬半年累积降雪量的增加而增加,发生融雪径流的年份,1 mm冬半年累积降雪量使春季融雪径流深增加0.9 mm。2)春季融雪径流深可以用冬半年降雪量和8—10月降雨量拟合。春季融雪径流深与冬半年累积降雪量呈显著正相关,亦与8—10月降雨量呈显著正相关。3)在融雪径流能够发生的前提下,融雪径流发生前期稳定通过界限温度-2.8 ℃的积温tA(℃·d)与冬半年累积降雪量有关,对数函数模型可以较好的模拟融雪径流发生的积温条件。4)融雪径流是否发生由冬半年累积降雪量和8—10月降雨量决定,二者必须满足D>0时,才发生融雪径流。在雪量能够导致融雪径流发生的前提下,融雪径流初日由融雪径流发生所需的积温条件确定。

| [1] |

YOOK K H, MOLNAU M. Simulation of soil erosion from winter runoff in the Palouse Prairie[J]. Transactions of the ASAE, 1982, 25(6): 1628. DOI:10.13031/2013.33779 |

| [2] |

LEWKOWICZ A G, KOKELJ S V. Slope sediment yield in arid lowland continuous permafrost environments, Canadian Arctic Archipelago[J]. Catena, 2002, 46(4): 261. DOI:10.1016/S0341-8162(01)00156-4 |

| [3] |

ANDERSON E A.A point energy and mass balance model of snow cover.NOAA[R].Technical Report NWS 19, US Department of Commerce, 1976.

|

| [4] |

王平, 李浩, 陈强, 等. 典型黑土区不同尺度观测场地融雪径流[J]. 水土保持通报, 2014, 34(5): 247. WANG Ping, LI Hao, CHEN Qiang, et al. Different scale observation sites of snow melt runoff in typical black soil area[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2014, 34(5): 247. |

| [5] |

陈春艳, 李毅, 李奇航. 新疆乌鲁木齐地区积雪深度演变规律及对气候变化的响应[J]. 冰川冻土, 2015, 37(3): 592. CHEN Chunyan, LI Yi, LI Qihang. Snow cover depth in Urumqi region, Xinjiang:Evolution and response to climate change[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2015, 37(3): 592. |

| [6] |

郝晓华, 王建, 车涛, 等. 祁连山区冰沟流域积雪分布特征及其属性观测分析[J]. 冰川冻土, 2009, 31(2): 284. HAO Xiaohua, WANG Jian, CHE Tao, et al. The spatial distribution and properties of snow cover in binggou watershed, Qilian Mountains:Measurement and analysis[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2009, 31(2): 284. |

| [7] |

刘海亮, 蔡体久, 满秀玲, 等. 小兴安岭主要森林类型对降雪、积雪和融雪过程的影响[J]. 北京林业大学学报, 2012, 34(2): 20. LIU Hailiang, CAI Tijiu, MAN Xiuling, et al. Effects of major forest types of Xiaoxing'an Mountains on the process of snowfall, snow cover and snow melting[J]. Journal of Beijing Forestry Univerity, 2012, 34(2): 20. |

| [8] |

李弘毅, 王建. SRM融雪径流模型在黑河流域上游的模拟研究[J]. 冰川冻土, 2008, 30(5): 770. LI Hongyi, WANG Jian. The snowmelt runoff model applied in the upper Heihe River Basin[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2008, 30(5): 770. |

| [9] |

周扬, 徐维新, 白爱娟, 等. 青藏高原沱沱河地区动态融雪过程及其与气温关系分析[J]. 高原气象, 2017, 36(1): 29. ZHOU Yang, XU Weixin, BAI Aijuan, et al. Dynamic snow-melting process and its relationship with air temperature in Tuotuohe, Qinghai-Xizang Plateau[J]. Plateau Meteorology, 2017, 36(1): 29. |

| [10] |

HENDRICK R L, FILGATE B D, ADAMS W M. Application of environmental analysis to watershed snowmelt[J]. Jour of Applied Meteorology, 1971, 10(3): 420. |

| [11] |

FLANAGAN D C, Livingston S J.WEPP user summary USDA-Water Erosion Prediction Project (WEPP): [R].West Lafayette: USDA-ARS NSERL Rep 11, 1995.

|

| [12] |

张勇, 刘时银. 度日模型在冰川与积雪研究中的应用进展[J]. 冰川冻土, 2006, 28(1): 102. ZHANG Yong, LIU Shiyin. Progress of the application of Degree-Day Model to study glaciers and snow cover[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2006, 28(1): 102. |

| [13] |

邱璧迎, 范昊明, 武敏, 等. 上坡融雪径流对下坡融雪影响的模拟试验[J]. 中国水土保持科学, 2014, 12(5): 76. QIU Biying, FAN Haoming, WU Min, et al. Simulated slope snowmelt process of the priority runoff from uphill[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2014, 12(5): 76. |

| [14] |

张波, 刘志辉, 高云, 等. 典型融雪期雪层融雪水出流条件模拟及分析[J]. 干旱区地理, 2015, 38(3): 506. ZHANG Bo, LIU Zhihui, GAO Yun, et al. Simulation and analysis of snow melt water outflow condition in typical snowmelt period[J]. Arid Land Geography, 2015, 38(3): 506. |

| [15] |

魏天锋, 刘志辉, 王元. 积雪覆盖下的季节性冻土对融雪水出流的影响[J]. 干旱区研究, 2015, 32(3): 435. WEI Tianfeng, LIU Zhihui, WANG Yuan. Effect on snowmelt water outflow of snow-covered seasonal frozen soil[J]. Arid Zone Research, 2015, 32(3): 435. |

| [16] |

周琳. 中国气候丛书:东北气候[M]. 北京: 气象出版社, 1991: 55. ZHOU Lin. A series of climate for China:Climate of Northeast China[M]. Beijing: China Meteorological Press, 1991: 55. |

| [17] |

李培基, 米德生. 中国积雪的分布[J]. 冰川冻土, 1983, 5(4): 11. LI Peiji, MI Desheng. Distribution of snow cover in China[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 1983, 5(4): 11. |

| [18] |

焦剑, 谢云, 林燕, 等. 东北地区融雪期径流及产沙特征分析[J]. 地理研究, 2009, 28(2): 333. JIAO Jian, XIE Yun, LIN Yan, et al. Study on snowmelt runoff and sediment yields in Northeast China[J]. Geographical Research, 2009, 28(2): 333. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2009.02.007 |

| [19] |

朱景亮, 齐非非, 穆兴民, 等. 松花江流域融雪径流及其影响因素[J]. 水土保持通报, 2015, 35(2): 125. ZHU Jingliang, QI Feifei, MU Xingmin, et al. Snowmelt runoff characteristics and its influencing factors of Songhua River Basin[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2015, 35(2): 125. |

| [20] |

朱宾宾, 满秀玲, 俞正祥, 等. 大兴安岭北部森林小流域融雪径流特征[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2016, 40(6): 69. ZHU Binbin, MAN Xiuling, YU Zhengxiang, et al. Forming process of snowmelt-runoff of forest watershed in northern region of Da Hinggan Mountains[J]. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2016, 40(6): 69. |

| [21] |

刘宝元, 阎百兴, 沈波, 等. 东北黑土区农地水土流失现状与治理对策[J]. 中国水土保持科学, 2008, 6(1): 1. LIU Baoyuan, YAN Baixing, SHEN Bo, et al. Current status and comprehensive control strategies of soil erosion for cultivated land in the northeastern black soil area of China[J]. Science of soil and water conservation, 2008, 6(1): 1. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2008.01.001 |

| [22] |

于灵雪, 张树文, 贯丛, 等. 黑龙江流域积雪覆盖时空变化遥感监测[J]. 应用生态学报, 2014, 25(9): 2526. YU Lingxue, ZHANG Shuwen, GUAN Cong, et al. Monitoring on spatial and temporal changes of snow cover in the Heilongjiang Basin based on remote sensing[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2014, 25(9): 2526. |

| [23] |

崔雪晴, 蔡体久, 刘文彬. 小兴安岭林区森林覆盖率变化对小流域径流的影响[J]. 水土保持学报, 2010, 24(1): 18. CUI Xueqing, CAI Tijiu, LIU Wenbin. Impact of forest coverage on forest stream flow hydrology in Xiaoxing' an Mountains[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2010, 24(1): 18. |

| [24] |

郭忠明, 王宁练. 雪粒径遥感反演研究进展[J]. 冰川冻土, 2011, 33(3): 539. GUO Zhongming, WANG Ninglian. Progress in the research on snow grain size retrieved from remote sensing[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2011, 33(3): 539. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17