-

项目名称

- 国家自然科学基金"生态约束条件下的区域土地利用结构与空间格局优化研究"(41301617);河南省科技攻关项目"丹江流域(河南段)土地生态质量评价及其演变机理与对策研究"(192102310038);河南省高等学校重点科研项目"基于定量遥感的集体建设用地复垦质量评价关键技术研究"(17A420001);河南省高校科技创新团队支持计划"煤矿区土地整治与生态修复"(18IRTSTHN008);河南省高校基本科研业务费专项资金"焦作北部山前地带生态安全评判与治理调控研究"(NSFRF1630);河南理工大学创新性科研团队"矿区土地整治与生态修复"(T2017-4)

-

第一作者简介

- 王勇(1995-), 硕士。主要研究方向:遥感与应用。E-mail:765234937@qq.com

-

通信作者简介

- 王世东(1978-), 副教授, 博士, 硕士生导师。主要研究方向:国土资源信息化与遥感, 土地复垦。E-mail:wsd0908@163.com

-

文章历史

-

收稿日期:2018-02-08

修回日期:2019-05-16

南水北调中线工程作为国家的重大基础工程,对于缓解我国北方地区的水资源紧张的问题具有重要的现实意义。丹江流域(河南段)作为其主要的水源地,其生态质量的好坏引起人们的高度关注,而近20年来随着城市化进程的加快,丹江流域(河南段)部分区域的生态环境明显遭到破坏,如何对流域的生态质量进行大范围、长时间周期性监测与评估已成为首要的考虑问题。遥感因其可以对地面进行实时快速的周期性观测的优点在生态环境领域得到广泛应用,已成为监测区域生态质量的重要手段[1-4]。

对于遥感数据,通常采用计算各类遥感指数来监测区域的生态质量,例如:孟丹等[5]利用NDVI数据并结合降水、气温等资料对京津冀等地区NDVI的变化特征和空间分布进行研究,并分析影响植被覆盖度变化的气候因子驱动力;罗敏等[6]以NDVI为指示因子,分析塔里木河2000—2013年间NDVI的时空变化特征,探讨区分降水、气温气候因子以及人类活动对植被覆被变化的影响;丁小松等[7]利用Landsat系列影像提取水体指数并计算水陆分割阈值,对大连市獐子岛的海岸线进行自动提取并分析其时空变化原因;王小平等[8]通过提取各类水体指数值并结合实测数据建模分析,对艾比湖流域的地表水水质进行监测;王乐[9]对西安市不同时期的地表温度进行反演,并结合其他研究数据,分析研究西安市的城市热岛效应。但是,单一的遥感指数并不能完全反映区域的生态质量状况,学者开始考虑综合多个遥感指数信息监测区域的生态质量。由徐涵秋提出的遥感生态指数(RSEI)目前已经得到了较为广泛的应用[10-13],例如刘智才等[12]利用遥感生态指数对杭州市的生态变化进行监测,并分析引起杭州市生态质量降低的原因。该指数集成了由遥感影像中提取的某些能反映区域生态质量的指标,对其进行长时间周期性的监测,具有较高的参考价值;但是目前遥感生态指数主要以城市为研究对象,监测分析其生态质量变化,对于流域尺度的生态质量变化的研究较少,特别是对于丹江流域(河南段)的生态质量研究尚未见报道。

因此,为进一步研究南水北调中线工程水源地的生态质量变化情况,本文以丹江流域(河南段)为研究区,利用1998、2008和2017年的Landsat系列卫星影像,集成耦合得到研究区各年份的遥感生态指数,对研究区历年的生态质量状况进行监测,并结合研究区的经济发展状况分析其变化原因,以便为水源地的保护提供合理的科学依据和数据支撑。本研究为保护水源地的水质安全,以及监测区域的植被覆盖和水土流失状况提供一种新的技术手段。

1 研究区概况丹江流域(河南段)位于河南省西南部,秦岭余脉伏牛山南麓,与湖北省、陕西省相临,包含三门峡市卢氏县部分乡镇、洛阳市栾川县部分乡镇,南阳市的西峡县、淅川县,以及内乡县、邓州市部分乡镇,总面积为8 218 km2, 其中南阳市6 668 km2,三门峡市1 238 km2,洛阳市312 km2,地理坐标为E 110°52′~112°,N 33°30′~34°之间。研究区地处北亚热带向暖温带过渡地带,林地面积约为4 280 km2,主要分布于西部和北部山区,耕地面积约为1 470 km2, 主要分布于中部和东南部的平原及丘陵地带,其中大部分耕地为旱地,水浇地仅占耕地面积的5%左右。

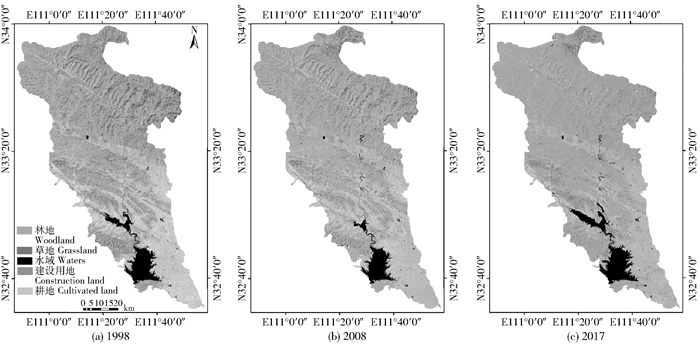

2 材料与方法研究选取3景Landsat系列卫星遥感影像作为数据源,日期分别为1998.09.06 (TM)、2008.09.01(TM)和2017.08.09(OLI和TIRS)(图 1)。所选的3期影像季节相近,避免因植被生长状态不同造成的影响。

|

图 1 丹江流域(河南段)遥感影像 Fig. 1 Danjiang River Basin(Henan section) remote sensing images |

为减少地形、光照和大气等因素对不同时相影像的影像,保证影像在空间叠加分析中的准确性,需要对三期影像进行预处理:1)对影像进行辐射定标,采用Chander和Chavez的模型和参数将影像的灰度值转换为传感器处的反射率[14-15];2)为消除大气和光照等因素对地物反射率的影响,需要对辐射定标后的影像进行Flaash大气校正;3)采用二次多项式和最邻近像元法对不同时相的3期影像进行几何校正,使其均方根误差满足小于0.5个像元的精度要求,避免后期进行差值计算时出现误差。

作者采用遥感生态指数(RSEI)监测研究区的生态环境状态及变化情况。该指数由徐涵秋[10]提出,选取绿度、湿度、热度和干度4个与人类日常生活密切相关的指标并通过主成分分析进行集成,克服了各指标之间的不相关性。遥感生态指数(RSEI)与2006年国家环保部颁发的《生态环境状况评价技术规范》中的生态环境状况指数(EI)[16-18]相比具有明显的优势,避免了人为的主观因素造成的影响,可以对研究区的生态质量进行可视化表达和建模分析。其中绿度指标的计算方法见文献[19], 湿度指标的计算方法见文献[20-21],热度指标的计算方法见文献[12, 22-23], 干度指标的计算方法见文献[24]。利用上述方法计算得到的各指标能够反映研究区不同方面的生态环境状况,但是其量纲各不统一,因此在构建遥感生态指数前需要进行归一化处理,避免因权重失衡造成的影响[25-26]。通用的归一化公式为

| $ \mathrm{NI}_{i}=\left(I_{n i}-I_{\mathrm{min}i}\right) /\left(I_{\operatorname{max}i}-I_{\mathrm{min}i}\right)。$ | (1) |

式中:NIi为上述4个指标归一化后的数值;Ini为该指标在像元n处的数值;Imaxi为该指标的最大值;Imini为该指标的最小值。归一化后各指标的数值范围应在[0, 1]之间。

笔者采用主成分分析集成归一化处理后的指标数据,主成分分析法(PCA)是一种将多个变量通过正交线性变换来选出少数重要变量的多维数据压缩技术,得到的第1个主分量是对原始多变量数据集贡献最大的新变量。该方法最大的优点就是根据数据本身的性质和各个指标对各主分量的贡献度来自动客观地确定集成各指标的权重,较大地避免了由于主观因素造成的误差,保证结果的可靠性。

由于丹江口水库的水域面积占研究区总面积的4%以上,在进行主成分分析前需要利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)对水体进行掩膜处理[27],避免影响PCA的荷载分布。再将归一化后的4个指标合成一副影像并进行主成分分析。

利用ENVI中的主成分分析模块可以得到的第1主成分PC1,进而对PC1进行归一化处理得到遥感生态指数,其计算公式为

| $ \mathrm{RSEI}=\left(\mathrm{PCl}-\mathrm{PCl}_{\mathrm{min}}\right) /\left(\mathrm{PCl}_{\mathrm{max}}-\mathrm{PCl}_{\mathrm{min}}\right) $ | (2) |

式中:PC1max为第一主成分中的最大值;PC1min为第一主成分中的最小值。RSEI的值越高,代表研究区的生态状况越好,反之说明生态状况越差。

3 结果与分析 3.1 各指标主成分分析结果通过对丹江流域(河南段)的3期Landsat系列影像数据处理,得到其绿度指标、湿度指标、热度指标和干度指标,利用ENVI软件中的主成分分析模块得到的主成分分析结果并统计,利用SPSS软件对RSEI与4个指标之间的相关性进行统计分析。

主成分分析后的统计结果如表 1所示。从表 1中可以看出,研究区3个年份主成分变换后的第1主成分(PC1)贡献率较高,分别为81.83%、76.7%和83.83%,说明变换后的第1主成分已经包含原影像的大部分属性特征,并且绿度和湿度对PC1的贡献值均为正数,说明绿度指标和湿度指标对生态质量有正面的影响,热度和干度对PC1的贡献值均为负数,说明温度指标和干度指标对生态质量存在负面影响。

| 表 1 主成分分析结果 Tab. 1 Principal component analysis results |

由表 2可见,研究区近20年的遥感生态指数平均值逐步升高,说明研究区总体的生态环境质量不断变好;热度指标和干度指标的荷载值之和的绝对值大于绿度指标和湿度指标的荷载值之和的绝对值,表明热度和干度对研究区生态环境的抑制作用大于绿度和湿度对研究区生态环境的促进作用;通过对比绿度和湿度对PC1的荷载值以及结合遥感生态指数的变化情况,可以得出绿度对研究区生态环境状况的提高作用更为明显。

| 表 2 遥感生态指数与各指标统计值 Tab. 2 Statistical value of remote sensing ecological index (RSEI) and each index |

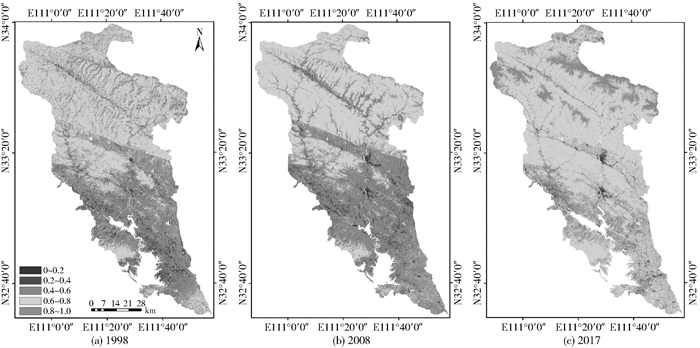

将各年份的遥感生态指数结果以0.2为间隔分为5个级别,分别代表研究区生态差[0~0.2)、较差[0.2~0.4)、中等[0.4~0.6)、良好[0.6~0.8)和优[0.8~1.0]的5个等级,生成遥感生态指数等级图(图 2)并统计各级别面积,结果见表 3。

|

图 2 遥感生态指数等级空间分布图 Fig. 2 Spatial distribution of RSEI level |

| 表 3 生态质量等级面积和比例 Tab. 3 Area and percentage of ecological quality level |

由表 3可见,研究区的生态等级位于良好级别的面积占研究区总面积的比例较大,1998和2008年占的比例在50%左右,2017年达到74.5%,占研究区总面积的近3/4;对其他的几个生态等级进行分析发现:研究区处于中等等级的面积比例呈现先上升后下降的趋势,从1998年的38.26%上升到2008年的45.96%,到2017年迅速下降为16.06%;位于优级别的面积占研究区总面积较少,其比例处于先下降后上升的趋势,2017年最高,达到9.72%;处于差和较差等级的面积所占比例更少,且总体呈现先上升后下降的趋势,最高为2008年的3.66%,最低为2017年的1.72%。综上所述,丹江流域(河南段)总体的生态质量较好,遥感生态指数处于良好级别的较多,2017年研究区的生态质量明显提高,研究区的生态环境已经得到改善。

由图 2可见,生态状况较差的地区主要分布于人口聚集区、耕地以及裸土区域,说明人为的生产活动和植被覆盖状况对生态质量的好坏有明显影响,西部和北部山区的总体生态质量明显高于其他地方。

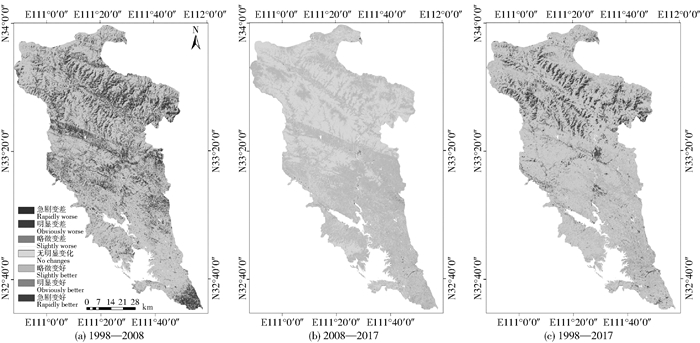

为了更好地了解丹江流域(河南段)生态环境的变化状况,以遥感生态指数等级图为基础对各年份的遥感生态指数进行差值计算,将得到的结果按区间分为7个等级进行变化检测,包括急剧变差(-1, -0.4]、明显变差(-0.4, -0.2]、略微变差(-0.2, -0.05]、无明显变化(-0.05, 0.05)、略微变好[0.05, 0.2)、明显变差[0.2, 0.4)、急剧变差[0.4, 1),并统计各变化级别的面积,统计结果见表 4。

| 表 4 生态质量等级和面积变化统计 Tab. 4 Ecological quality level and statistics of area change |

由表 4可见,近20年来研究区的生态质量总体处于稳定状态,大部分区域的生态质量无明显变化。1998年到2008年间研究区无明显变化区域的比例占到研究区总面积的74.54%,2008年到2017年间研究区无明显变化区域的面积比例为60.91%,而近20年研究区无明显变化区域的面积比例为55.20%。此外,1998年到2008年间研究区略微变差的面积达到了1 632.749 km2,占研究区总面积的19.87%,略微变好的面积仅为431.908 km2,其他4个级别变化的面积极少,总计面积为27.861 km2,比例仅为0.34%。2008年到2017年间研究区略微变差的区域面积为814.145 km2,而略微变好的面积区域达到2 257.548 km2, 占到研究区总面积的27.47%,而明显变好的区域与前10年相比明显上升,达到了112.933 km2,其他变化面积仍然极少。对近20年的变化情况进行分析,发现略微变好的区域面积达到3 474.587 km2,略微变差的面积仅为122.215 km2,其他4类变化面积的比例仅占1.035%。综上所述,从1998—2017研究区生态质量提高的区域所占的面积大于生态质量下降的面积,且上升比例远远高于下降比例,表明研究区的生态质量得到了明显提升。

由图 3(a)可见,1998—2008年间研究区生态质量略微变差的区域较多,且分布于整个研究区,结合国家气象局提供的研究区2年的降雨量数据分析发现,2008年的降雨量明显低于1998年,说明RSEI与降雨量成正相关,与实际情况相符;而略微变好的区域主要在东南部的平原区域,该区域的主要土地利用类型为耕地,说明受到人类活动的影响明显减少。图 3(b)为2008—2017年间研究区生态质量变化图,其中变差的区域主要分布于西峡县、淅川县城区及沿河村镇区域,说明城市扩张是当前区域生态质量变差的主要原因。图 3(c)为1998—2017年的研究区生态质量变化图,生态质量变好的区域集中于东南部及中部的耕地区域,这与退耕还林等国家政策的实施有着密不可分的关系。而变差的区域主要分布于北部的林地和中部的西峡、淅川等县的城市扩张地带,表明城市化进程的加快对区域生态质量变化具有明显的影响,此外北部林地生态质量的降低与人类的活动密切相关,因此需要加强对北部林地的保护,避免水土流失等情况的发生,保护生态系统的稳定性。

|

图 3 遥感生态指数变化监测图 Fig. 3 RSEI change monitoring map |

对丹江流域(河南段)1998—2017年的遥感生态指数分析发现,遥感生态指数均值由1998年的0.632 0上升至2017年的0.694 4,上升幅度达到9.87%,表明研究区的生态质量呈现提升的趋势。其中生态质量变好的面积达到3 551.23 km2,占到研究区总面积43.21%,生态质量变差的面积为130.634 km2, 仅占研究区面积的1.59%。在空间格局的变化上,丹江流域(河南段)生态质量变好的区域主要分布于东南部以及中部的耕地区域,生态质量退化的区域主要分布于北部林地以及中部的城区扩张地带。在反映研究区生态质量的4个指标中,绿度指标和干度指标对生态质量的变化影响最为明显,城市的扩张活动会导致区域生态质量显著降低,植被覆盖度的增加对研究区生态质量的提升有明显的促进作用。

利用Landsat系列遥感数据构建的遥感生态指数主要以自然状态指标为主,各指标计算简便且不需要人为设置权重,为大范围、周期性的区域生态状况监测提供了一种新的思路和方法。但是目前仍存在一些不足之处,例如遥感影像的数据质量问题、未结合研究区的经济发展情况等原因;因此在后续的研究中可以考虑以遥感生态指数为基础,结合研究区的经济发展等方面的数据对区域环境状况的协调发展进行监测分析,以期为区域的生态保护提供更加合理的科学依据。

| [1] |

GUPTA K, KUMAR P, PATHAN S K, et al. Urban neighborhood green index:A measure of green spaces in urban areas[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 105(3): 325. DOI:10.1016/j.landurbplan.2012.01.003 |

| [2] |

冯永玖, 韩震. 基于遥感和GIS的海岸带水域生态景观格局演变研究:以杭州湾北岸上海市段为例[J]. 国土资源遥感, 2011, 33(1): 123. FENG Yongjiu, HAN Zhen. RS and GIS derived spatio-temporal evolution of water landscape in coastal Areas:A case study of Shanghai section on the northern Bank of Hangzhou Bay[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2011, 33(1): 123. |

| [3] |

朱长明, 李均力, 张新, 等. 新疆博斯腾流域湿地遥感监测及时空变化过程[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(3): 954. ZHU Changming, LI Junli, ZHANG Xin, et al. Wetlands mapping and spatio-temporal change analysis:A case study on Bosten Basin, Xinjiang[J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2013, 43(3): 954. |

| [4] |

张添佑, 王玲, 王辉, 等. 玛纳斯河流域盐渍化灌区生态环境遥感监测研究[J]. 生态学报, 2017, 37(9): 3009. ZHANG Tianyou, WANG Ling, WANG Hui, et al. Assessment of soil salinization ecological environment change in the Manas river basin using remote sensing technology[J]. Acta Ecologica Sinica, 2017, 37(9): 3009. |

| [5] |

孟丹, 李小娟, 宫辉力, 等. 京津冀地区NDVI变化及气候因子驱动分析[J]. 地球信息科学学报, 2015, 17(8): 1001. MENG Dan, LI Xiaojuan, GONG Huili, et al. Analysis of spatial-temporal change of NDVI and its climatic driving factors in Beijing-Tianjin-Hebei metropolis circle from 2001 to 2013[J]. Journal of Geo-Information Science, 2015, 17(8): 1001. |

| [6] |

罗敏, 古丽·加帕尔, 郭浩, 等. 2000-2013年塔里木河流域生长季NDVI时空变化特征及其影响因素分析[J]. 自然资源学报, 2017, 32(1): 50. LUO Min, GULI Jiapaer, GUO Hao, et al. Spatial-temporal variation of growing-season NDVI and its responses to hydrothermal condition in the Tarim river basin from 2000 to 2013[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(1): 50. |

| [7] |

丁小松, 单秀娟, 陈云龙, 等. 岛屿海岸线自动化提取及其时空变迁研究:以大连市獐子岛为例[J]. 海洋科学, 2018, 42(2): 46. DING Xiaosong, SHAN Xiujuan, CHEN Yunlong, et al. Automatic extraction of shorelines and the spatio-temporal changes:A case study of the Zhangzi Islands in Dalian city, China[J]. Marine Sciences, 2018, 42(2): 46. |

| [8] |

王小平, 张飞, ABDUWASIT Ghulam, 等. 艾比湖流域地表水水质指标与水体指数关系研究[J]. 环境科学学报, 2017, 37(3): 900. WANG Xiaoping, ZHANG Fei, ABDUWASIT Ghulam, et al. The relationship between the surface water quality indices and hydrology of Ebinur Lake watershed[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2017, 37(3): 900. |

| [9] |

王乐.基于RS的西安市地表温度反演及城市热环境研究[D].西安: 长安大学, 2015: 26. WANG Le. Land Surface Temperature inversion of Xi'an and the urban thermal environment research based on RS[D]. Xi'an: Chang'an University, 2015: 26. |

| [10] |

徐涵秋. 城市遥感生态指数的创建及其应用[J]. 生态学报, 2013, 33(24): 7853. XU Hanqiu. A remote sensing urban ecological index and its application[J]. Acta Ecologica Sinica, 2013, 33(24): 7853. |

| [11] |

徐涵秋. 区域生态环境变化的遥感评价指数[J]. 中国环境科学, 2013, 33(5): 889. XU Hanqiu. A remote sensing index for assessment of regional ecological changes[J]. China Environmental Science, 2013, 33(5): 889. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2013.05.019 |

| [12] |

刘智才, 徐涵秋, 李乐, 等. 基于遥感生态指数的杭州市城市生态变化[J]. 应用基础与工程科学学报, 2015, 23(4): 728. LIU Zhicai, XU Hanqiu, LI Le, et al. Ecological change in the Hangzhou area using the remote sensing based ecological index[J]. Journal of Basic Science & Engineering, 2015, 23(4): 728. |

| [13] |

宋慧敏, 薛亮. 基于遥感生态指数模型的渭南市生态环境质量动态监测与分析[J]. 应用生态学报, 2016, 27(12): 3913. SONG Huimin, XUE Liang. Dynamic monitoring and analysis of ecological environment in Weinan city, Northwest China based on RSEI model[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2016, 27(12): 3913. |

| [14] |

CHANDER G, MARKHAM B L, HELDER D L. Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors[J]. Remote Sensing of Environment, 2009, 113(5): 893. DOI:10.1016/j.rse.2009.01.007 |

| [15] |

IMHOFF M L, ZHANG P, WOLFE R E, et al. Remote sensing of the urban heat island effect across biomes in the continental USA[J]. Remote Sensing of Environment, 2010, 114(3): 504. DOI:10.1016/j.rse.2009.10.008 |

| [16] |

王瑶, 宫辉力, 李小娟. 基于GIS的北京市生态环境质量监测与分析[J]. 国土资源遥感, 2008, 20(1): 91. WANG Yao, GONG Huili, LI Xiaojuan. The monitoring and analysis of ecological environment quality of Beijing based on GIS[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2008, 20(1): 91. |

| [17] |

程晋南, 赵庚星, 李红, 等. 基于RS和GIS的土地生态环境状况评价及其动态变化[J]. 农业工程学报, 2008, 24(11): 83. CHENG Jinnan, ZHAO Gengxing, LI Hong, et al. Dynamic changes and evaluation of land ecological environment status based on RS and GIS technique[J]. Transactions of the CSAE, 2008, 24(11): 83. DOI:10.3321/j.issn:1002-6819.2008.11.015 |

| [18] |

孟岩, 赵庚星. 基于卫星遥感数据的河口区生态环境状况评价:以黄河三角洲垦利县为例[J]. 中国环境科学, 2009, 29(2): 163. MENG Yan, ZHAO Gengxing. Ecological environment condition evaluation of estuarine area based on quantitative remote sensing:A case study in Kenli County[J]. China Environmental Science, 2009, 29(2): 163. DOI:10.3321/j.issn:1000-6923.2009.02.010 |

| [19] |

GOWARD S N, XUE Y, CZAJKOWSKI K P. Evaluating land surface moisture conditions from the remotely sensed temperature/vegetation index measurements:An exploration with the simplified simple biosphere model[J]. Remote Sensing of Environment, 2002, 79(2/3): 225. |

| [20] |

CRIST E P. A TM Tasseled Cap equivalent transformation for reflectance factor data[J]. Remote Sensing of Environment, 1985, 17(3): 301. DOI:10.1016/0034-4257(85)90102-6 |

| [21] |

BAIG M H A, ZHANG L, TONG S, et al. Derivation of a tasselled cap transformation based on Landsat 8 at-satellite reflectance[J]. Remote Sensing Letters, 2014, 5(5): 423. DOI:10.1080/2150704X.2014.915434 |

| [22] |

SOBRINO J A, JIMÉNEZ-MUÑOZ J C, PAOLINI L. Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5[J]. Remote Sensing of Environment, 2004, 90(4): 434. DOI:10.1016/j.rse.2004.02.003 |

| [23] |

丁凤, 徐涵秋. TM热波段图像的地表温度反演算法与实验分析[J]. 地球信息科学学报, 2006, 8(3): 125. DING Feng, XU Hanqiu. Comparison of two new algorithms for retrieving land surface temperature from landsat TM thermal band[J]. Geo-Information Science, 2006, 8(3): 125. DOI:10.3969/j.issn.1560-8999.2006.03.025 |

| [24] |

徐涵秋. 遥感监测地表裸露度动态变化及其热环境效应[J]. 农业工程学报, 2012, 28(23): 98. XU Hanqiu. Dynamic of exposed bare soils and its impact on local thermal environment[J]. Transactions of the CSAE, 2012, 28(23): 98. |

| [25] |

崔瀚文, 姜琦刚, 程彬, 等. 东北地区湿地变化影响因素分析[J]. 应用基础与工程科学学报, 2013, 21(2): 214. CUI Hanwen, JIANG Qigang, CHENG Bin, et al. Analysis of wetland dynamics and its influencing factors in Northeast China[J]. Journal of Basic Science & Engineering, 2013, 21(2): 214. DOI:10.3969/j.issn.1005-0930.2013.02.003 |

| [26] |

ANYAMBA A, SMALL J, TUCKER C, et al. Thirty-two years of Sahelian zone growing season non-stationary NDVI3g patterns and trends[J]. Remote Sensing, 2014, 6(4): 3101. DOI:10.3390/rs6043101 |

| [27] |

徐涵秋. 利用改进的归一化差异水体指数(MNDWI)提取水体信息的研究[J]. 遥感学报, 2005, 9(5): 589. XU Hanqiu. A Study on information extraction of water body with the modified normalized difference water index (MNDWI)[J]. Journal of Remote Sensing, 2005, 9(5): 589. |

2019, Vol. 17

2019, Vol. 17