-

项目名称

- 国家自然科学基金"华南崩岗溯源侵蚀与泥石流启动和形成的试验研究"(41071186)

-

第一作者简介

- 邱锦安(1985-), 男, 博士研究生。主要研究方向:地质灾害评估和预测预报。E-mail:491553724@qq.com

-

通信作者简介

- 刘希林(1963-), 男, 教授, 博士生导师。主要研究方向:地貌灾害过程及评估和预测。E-mail:liuxilin@mail.sysu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2017-02-22

修回日期:2017-05-17

崩岗是发育在中国南方低山丘陵地区、受水力和重力复合侵蚀作用的严重水土流失地貌[1-3],其侵蚀物质主要来源于深厚的花岗岩风化壳,其次为砂页岩、砂砾岩、泥质岩、碳酸盐岩乃至第四纪红土[4-5]。崩岗侵蚀冲刷大量表层沃土,淤埋冲压农田,阻塞江河渠道,损坏水利设施,给农业生产活动造成严重危害[6]。“崩岗”一词最早源于崩岗侵蚀地区群众的俗称,由曾昭璇[7]于1960年在其学术专著中首次引入。1966年,姚庆元等[8]发表了中国第一篇以“崩岗”为题名的学术期刊论文。直至2016年,历经了半个世纪,国内学者们从不同的专业角度(如地貌学、地质学、生态学、土壤学等)对崩岗展开了丰富的研究,其中不乏对崩岗研究领域热点与发展趋势探究的成果[9-11],也有利用传统文献计量方法对中国崩岗研究进展进行剖析的综述[12]。

然而,上述成果在归纳和总结文献资料时具有较强的主观性,且样本数据收集不够全面,图件表达形式较为简单。采用可视化引文分析工具来进行某个领域的研究历史与现状分析,则可改善以上问题。比如利用CiteSpace软件中的统计分析、网络分析、聚类分析等数学工具,客观、定量地分析学科研究热点,将枯燥的文献统计数据,以可视化的知识图谱生动而明快地展现出来[13]。CiteSpace是由美国德雷塞尔大学(Drexel University)信息科学与技术学院陈超美教授2004年发明、并于2006年与大连理工大学WISE实验室联合开发后在中国得到广泛的应用[14-16]。刘志高等[17]以CNKI总库中文核心期刊和SSCI数据有关中国经济地理研究论文为依据,借助CiteSpace软件绘制科学知识图谱,刻画了1994—2014年中国经济地理学发展总体情况、研究团队发展情况、研究热点及主要研究方向进展,揭示了中国经济地理学演进的基本规律性。韩增林等[18]利用CiteSpace对1982—2013年CNKI总库中文核心期刊和CSSCI中文社会科学引文数据库中海洋经济研究的相关文献进行分析,绘制出研究热点、核心作者群及研究机构的知识结构图谱,为中国海洋经济的发展指明了方向。王雪梅等[19]在Web of Science数据库检索社会水文学相关论文,基于CiteSpace文献计量方法定量地分析主要发文国家和研究机构的论文产出数量、论文影响力,并对研究热点主题进行知识图谱挖掘与分析,识别出社会水文学领域的发展新趋势和新动态。

基于CiteSpace的知识图谱分析方法已在多个学科的现状情况、热点方向及发展趋势研究中取得良好的应用效果;因此,本文尝试利用CiteSpace软件,绘制1966—2016年间中国崩岗研究相关知识图谱,并进行数据挖掘及可视化分析,全面开展“崩岗”研究成果的阶段性梳理,整体地、客观地探寻中国崩岗的研究历史与研究现状,为国内学者们更好地深入研究崩岗提供参考借鉴。

1 资料来源与分析方法为了尽可能保证国内崩岗研究论文数据的全面性、准确性,论文数据来源于中国知网(CNKI)数据库的中国学术期刊网络出版总库、中国博士学位论文全文数据库及中国优秀硕士学位论文全文数据库,检索下载时间为2017年1月13日。主题为“崩岗”,时间跨度为1966年1月1日至2016年12月31日,精确匹配检索,共得检索结果511条。经过人工筛选,对检索结果去重,并删除报刊简讯、无作者信息及不相关条目(地名、学校名等),最终得到360条文献数据,每一条数据记录包括文献的题目、作者、机构、摘要、关键词等信息,导出为在CiteSpace可以转换利用的Refworks格式。

CiteSpace里没有对CNKI中文数据进行期刊共现分析的功能,因此,首先利用Excel 2013对1966—2016年间的崩岗主题文献数量及载文期刊情况进行统计分析,以呈现文献数量随时间的变化趋势以及主要的载文期刊情况。此外,采用CiteSpace Ⅲ的CNKI中文数据分析板块绘制崩岗研究知识图谱,对研究文献的发文作者、研究机构及关键词进行共现分析。具体方法流程如下:将上述保存的Refworks格式文件导入CiteSpace Ⅲ,时间划分(Time Slicing)设置为从1966—2016年,时间切片(Years Per Slice)设置为1年,聚类词来源(Term Source)勾选为标题(Title)、摘要(Abstract)、著者(DE)、增补关键词(keywords plus)。词类型(Term Type)、节点类型(Node Types)、连线(Links)、阈值调谐(Thresholding)、算法分析(Pruning)、可视化视图(Visualization)等按照所要分析的作者(Author)、机构(Institution)、关键词(Keyword)不同角度进行相应的勾选,生成崩岗研究文献的知识图谱,调谐到适合的状态后进行数据挖掘与分析。

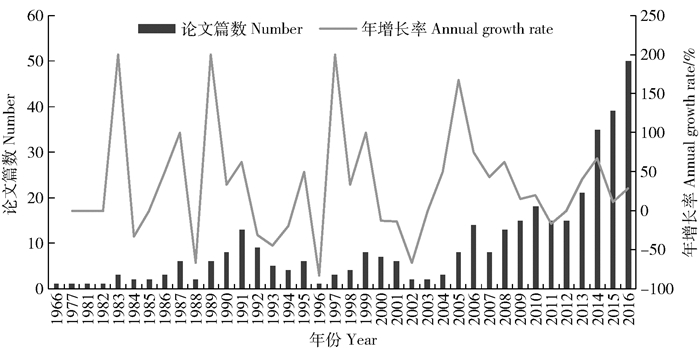

2 结果与分析 2.1 崩岗研究发文数量及时间分布特征1966—2016年中国崩岗研究领域的发文数量及年增长率如图 1所示,表明自1966年姚庆元等发表中国第一篇以“崩岗”为题名的学术期刊研究论文起,除去“文革”期间,中国崩岗研究的发文数量及年增长率均呈现区间波动增长的趋势。国家改革开放之后的十几年间(1978—1988年),学者们逐渐围绕崩岗开展相关的研究,但由于受到理论认知水平和实验技术手段的限制,崩岗研究发展较为缓慢,发文量较少。直至1991年中国首部《水土保持法》颁布实施后,国家开始重视水土流失治理,崩岗研究论文数量开始出现小峰值,首次超过10篇,达到13篇;但是随后15年间(1992—2006年)崩岗研究论文的数量又呈现小幅波动的状态。从发文量来看,自2007年起至今,除2011和2012年有微小的波动外,崩岗研究的发文数量呈迅速增加的趋势。其间2009年4月,水利部正式批复《南方崩岗防治规划》,中国崩岗研究掀起一番短暂的热潮,2010年崩岗研究发文量相对增加;2011年我国新版《水土保持法》颁布实施之后,国内学者们加大崩岗侵蚀水土流失的研究力度,后续发文量快速增加,尤其是自2013年起,随着数十年的理论知识积累及实验技术手段的逐步改进,中国崩岗研究发文量迅速增长,崩岗研究领域逐渐受到学者们的关注。

|

图 1 1966—2016年崩岗研究发文数量及年增长率 Figure 1 Number and annual growth rate of benggang research papers in 1966-2016 |

随着经济快速发展,水土流失问题日益严重。近年来,国家自然科学基金委对崩岗研究的支持力度不断加大,其中不乏重点基金项目的支持;国务院批复并于2015年正式发布《全国水土保持规划(2015—2030年)》,规划提到在“十三五”期间着力治理崩岗水土流失;2016年末,科技部发布国家重点研发计划,计划实施“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项的子课题——“南方红壤低山丘陵区水土流失综合治理”研究,实际也是对崩岗侵蚀理论研究及防治应用给予大力支持。在此新形势下,中国崩岗已经具备深入研究的良好政策基础,可以预见未来中国崩岗研究将不断受到关注,相关研究论文的数量将继续稳步增长。

2.2 崩岗研究载文期刊分析按照不同期刊分别统计1966—2016年间崩岗研究的载文数量,并在CNKI中查阅2016版复合影响因子,对载文5篇以上的期刊排列如表 1所示,共有10个期刊,其中《亚热带水土保持》(原《福建水土保持》)是崩岗研究载文篇数最多的期刊(45篇)。载文篇数排名前6位的期刊均为水土保持类专业学术期刊,其余为综合性期刊,反映学科交叉研究有待进一步加强。值得关注的是,载文12篇的《中国水土保持科学》仅在2016年发表崩岗相关研究论文就多达7篇。载文篇数排名前10位期刊中,仅《农业工程学报》(影响因子为2.942) 被EI数据库收录,其余期刊复合影响因子位于0.293~1.435。可见中国崩岗研究载文期刊总体影响因子偏低,侧面反映崩岗研究水平有待进一步提高。

| 表 1 1966—2016年崩岗研究载文量5篇以上的期刊 Table 1 Journals in which more than 5 papers on benggang research are published 1966-2016 |

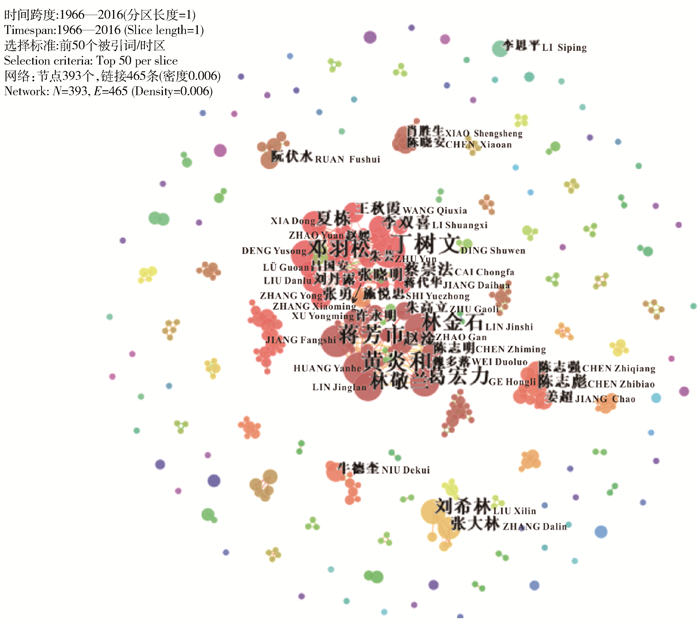

通过发文作者的网络共现分析,能够识别出一个学科或领域的核心作者及其之间的合作强度和互引关系[18]。使用CiteSpace Ⅲ软件对论文数据的发文作者图谱进行共现分析,节点类型为作者(Author),提取被引频次最高的50个作者,得到作者共现网络图谱(图 2)(经调谐只显示出现5次及以上的作者)。图谱共有393个节点(N),465个链接(E),网络密度(Density)为0.006,图中的节点越大表示作者出现频次越多。需要说明的是,作者出现频次并非区分第一作者和通讯作者,每篇文章中的多个署名作者均统计在内。由此得出出现频次最多的2位作者分别是丁树文和黄炎和(图 2),分别达到37和35次;其次是蒋芳市、林金石、邓羽松、葛宏力、林敬兰、刘希林等,共有17位作者发文8次以上。从作者群角度看,常见的研究团队通常是由同一机构的作者组成,表明中国崩岗研究处于“部分集中,整体分散”的状态。如图 2中所示,4个集中作者群分别是:华中农业大学资源与环境学院丁树文、邓羽松、夏栋、蔡崇法、张晓明、王秋霞、张勇等组成的学术团队,福建农林大学资源与环境学院黄炎和、蒋芳市、林金石、葛宏力、赵淦等和福建省水土保持试验站林敬兰组成的学术团队,福建师范大学地理科学学院陈志彪、陈志强、姜超等组成的学术团队以及中山大学地理科学与规划学院刘希林、张大林等组成的学术团队。作者群之间互引关系表现稀松,不同学术团队、不同作者之间学术联系较弱。

|

图 2 1966—2016年崩岗研究发文作者图谱 Figure 2 Authors of benggang research in 1966-2016 |

按照出现频次排序,中国崩岗研究领域发文作者出现5次及以上的有34人,出现8次以上的有17人(表 2),其中丁树文、黄炎和、蒋芳市、林金石、邓羽松、林敬兰均在20次以上。另外,前10位作者发文频次占到所有作者总发文频次的24.70%,而发文频次在8次以上的作者发文频次占到所有作者发文频次的31.64%。表明中国崩岗研究领域,作者集中度较高,核心作者相关研究奠定了崩岗研究的学科基础。而早期的崩岗研究学者,虽然发文频次不多,如牛德奎(7次)、阮伏水(6次)、李思平(5次)、曾昭旋(4次)、张淑光(4次)、吴志峰(4次)、史德明(3次)、钟朝章(3次)、许炯心(1次)、姚庆元(1次)等,但是他们对崩岗研究理论体系的建立与发展以及崩岗侵蚀的治理实践指导做出了突出的贡献。

| 表 2 1966—2016年崩岗研究出现频次8次以上的作者 Table 2 Authors whose articles on benggang research appeared more than 8 times in 1966-2016 |

近年来,由于对论文第一作者和通讯作者的重视,每篇论文无论其署名作者数量多少,都给予这2类作者以特别关注。而基于CiteSpace的作者共现知识图谱分析,只统计作者名字在所有论文中出现频次,认为每位作者对论文具有同等贡献,不能区分其第一作者和通讯作者的身份以及署名的顺序和位置,也是CiteSpace目前尚存缺陷和今后有待改进的地方。

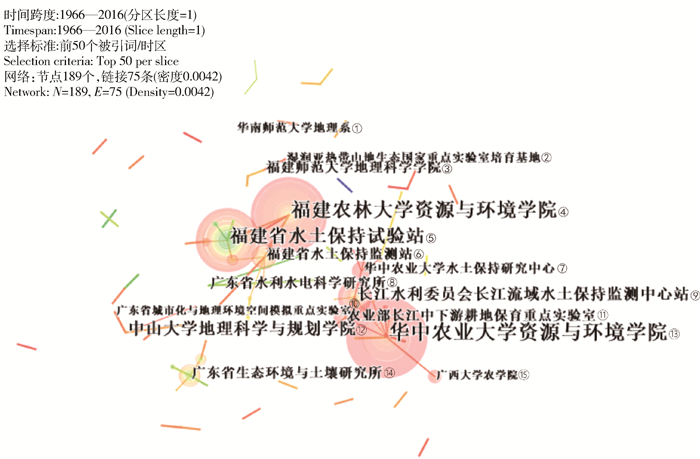

2.4 崩岗研究发文机构知识图谱分析对研究机构的产出进行分析,可以发现专业领域机构研究的现状与特点,帮助科研工作者从机构层面发现标杆、寻找差距等[20],以提高竞争意识,实现共同发展。使用CiteSpace Ⅲ软件对论文数据的发文机构进行共现网络图谱分析,节点类型为机构(Institution),得到如图 3所示的崩岗研究发文机构知识图谱(经调谐只显示出现5次及以上的发文机构)。其中出现频次越多的发文机构在图谱中的节点越大。图中共有189个节点,75个链接,网络密度为0.004 2,说明中国崩岗研究的机构之间学术交流较少,有待加强交流合作。

|

① Department of Geography, South China Normal University; ② State Key Laboratory Breeding Base of Humid Subtropical Mountain Ecology; ③ College of Geographical Sciences, Fujian Normal University; ④ College of Resources and Environment, Fujian Agriculture and Forestry University; ⑤ Fujian Soil Conservation Experimental Station; ⑥ Fujian Monitoring Station of Soil and Water Conservation; ⑦ Research Center of Water and Soil Conservation, Huazhong Agricultural University; ⑧ Guangdong Provincial Institute of Water Conservancy & Hydropower; ⑨ Yangtze River Basin Monitoring Center Station for Soil and Water Conservation, Changjiang Water Resources Commission; ⑩ Guangdong Provincial Key Laboratory of Urbanization and Geo-Simulation; B11 Key Laboratory of Arable Land Conservation, Middle and Lower Reaches of Yangtze River, Ministry of Agriculture; B12 School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University; B13 College of Resources and Environment, Huazhong Agricultural University; B14 Guangdong Institute of Eco-environment and Soil Sciences; B15 Agricultural College, Guangxi University. 图 3 1966—2013年崩岗研究发文机构图谱 Figure 3 Institutions doing benggang research in 1966-2016 |

合并二级机构之后,发现华中农业大学出现频次最多(53次),其次是福建农林大学(37次)、福建水土保持试验站(监测站)(33次)、福建师范大学(21次)以及中山大学(17次)。从区域角度上看,崩岗研究机构在湖北、福建、广东的发文频次较高,最主要的原因是这3个省区是中国崩岗发育最严重的地区。以广东为例,广东是华南崩岗的主要集聚地,崩岗地约10.78万处,占崩岗总数的45.1%,占崩岗总面积的67.8%[21]。此外,上述3个省区经济发展水平相对较高,科研经费及实验研究条件充足,科研能力较高,使得该地区崩岗研究机构产出论文较多。可见,中国崩岗研究机构间科研能力的差异较为显著,需要进一步提升竞争实力,实现共同发展。

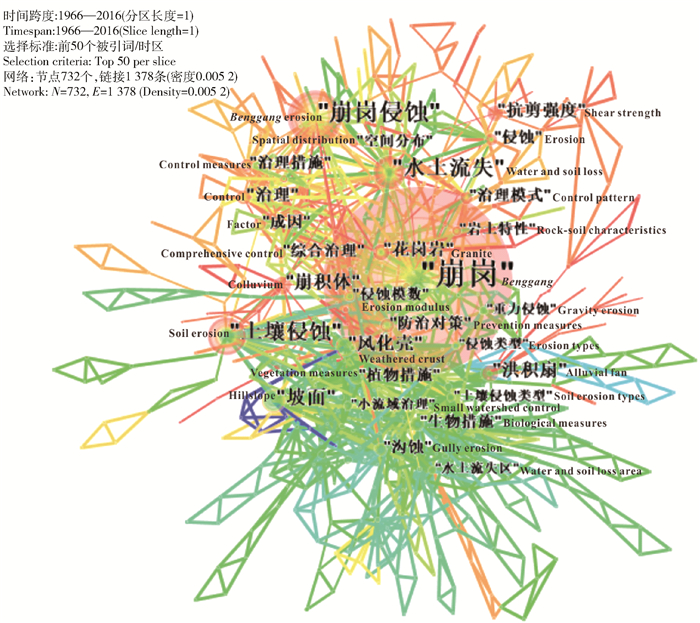

2.5 崩岗研究关键词知识图谱分析熟知崩岗领域的研究热点,可以使科研工作者把握该领域的研究动向,对崩岗研究现状和发展态势有更明确的认识,有助于更好地精炼研究方向。关键词是一篇论文的核心观点,是论文主题的高度概括,因此常用出现频率高的关键词来代表该领域的研究热点。使用CiteSpace Ⅲ软件对论文数据的关键词图谱进行共现分析,节点类型为关键词(keyword),生成的关键词知识图谱如图 4所示(经调谐只显示出现7次及以上的关键词)。图中共有732个节点,1 378条链接,网络密度为0.005 2,其中出现频次较高的关键词在图中显示为较大的节点,最大的关键节点是“崩岗”,其次为“崩岗侵蚀”“土壤侵蚀”“水土流失”“坡面”“风化壳”“崩积体”“洪积扇”“花岗岩”“抗剪强度”等。

| 表 3 1966—2016年崩岗研究发文频次前10名的机构 Table 3 institutions based on the frequency of benggang research in 1966-2016 |

|

图 4 1966—2016年崩岗研究关键词图谱 Figure 4 Keyword map of benggang research in 1966-2016 |

通过统计后排序,出现频次达到10次及以上的关键词如表 4所示。其中前6个关键词(“崩岗”“崩岗侵蚀”“土壤侵蚀”“水土流失”“坡面”“风化壳”)出现频次累计达322次,呼应了引言所述:“崩岗侵蚀是一种严重的丘陵坡面水土流失类型,其侵蚀物质主要来源于风化壳土体”。此外,通过关键词首次出现的年份发现,“崩积体”是近年来崩岗研究的热点之一,从2013年起首次作为论文关键词至今已有16次。在CiteSpace中提取并研读“崩积体”节点相对应的文献发现,近年来学者们以不同的视角、采用不同的手段来研究崩积体的水理特性,如蒋芳市等[22]利用环刀法测定不同时间崩塌的崩积体不同部位的渗透性能,并采用3种不同的模型对水分入渗过程进行模拟。此外,他们的研究团队通过测定崩积体土体浸水的崩解时间,发现崩积体土壤与其他崩岗部位土体相比更容易发生崩解[23]。刘希林等[24]在野外选择7个不同部位的崩积体,进行28场人工模拟降雨,测定降雨过程中崩积体坡面产流时间及水分分布。在崩岗侵蚀过程中,崩积体的再侵蚀过程是最主要的、速率最大的过程[25],而洪积扇的堆积过程则是流水作用将崩积体物质冲刷、搬运再经沉积后形成的过程[26],洪积扇是多年来崩岗研究的关注点之一。

| 表 4 1966—2016年崩岗侵蚀研究文献高频关键词(10次以上) Table 4 High frequency keywords in benggang research papers in 1966-2016 (>10 times) |

在崩岗侵蚀影响因子研究方面,与崩岗侵蚀密切相关的土体力学性质指标因子为土壤可蚀性。Poesen等[27]认为,土壤抗剪强度是土壤可蚀性很好的替代指标,而林金石等[28]认为,土体抗剪强度随水分变化的规律是研究崩岗发生机理的关键;因此,近年来土体抗剪强度在土壤物理力学性质研究中越来越受到重视。通过室内直剪试验,张晓明等[29]研究了不同干湿效应对崩岗岩土体抗剪强度衰减的影响,夏振刚等[30]也研究了崩岗岩土不同层次的抗剪强度与含水量的关系及其变化规律。

排名11~20名的10个关键词中(表 4),有7个关键词(“治理”“植物措施”“防治对策”“生物措施”“治理措施”“治理模式”“综合治理”)与崩岗侵蚀的防控治理密切相关,合并后出现频次为81次,仅次于关键词“崩岗”(170次),表明崩岗研究的最终目的是为了防治崩岗水土流失。通过提取并研读对应的文献后发现,中国崩岗研究产出的论文大部分与崩岗防控治理有关,内容以定性描述为主,定量分析较少,因此应加强崩岗防控治理定量化研究。

3 结论1) 通过对1966—2016年间崩岗论文数量及年增长率分析,发现中国崩岗研究的论文数量呈现波动增长的态势。自2013年起,中国崩岗研究发文量迅速增长。

2) 从期刊发文量上来看,崩岗研究的载文期刊以水土保持类为主,学科交叉有待加强。期刊影响因子总体偏低,崩岗研究水平有待进一步提高。

3) 对论文的作者共现分析发现,致力于崩岗研究的作者群之间互引关系表现稀松,不同学术团队、不同作者之间学术联系较弱;通过发文机构共现分析,发现崩岗的研究机构主要集中在华南花岗岩低山丘陵崩岗发育区(如湖北、福建、广东等),不同科研机构间崩岗科研能力差异显著。因此,不同作者及科研机构之间有待加强交流合作,实现共同发展。

4) 对论文的关键词共现分析发现,“崩岗”“崩岗侵蚀”“土壤侵蚀”“水土流失”“坡面”“风化壳”等是出现频率较高的关键词,表明崩岗土壤侵蚀是一种严重的丘陵坡面水土流失类型,其侵蚀物质主要来源于风化壳土体。“崩积体”、土体“抗剪强度”是近年来崩岗的研究热点,相关成果产出较多。其余关键词大部分与崩岗侵蚀防控治理密切相关,表明崩岗研究产出的论文大部分与崩岗防控治理有关,内容以定性描述为主。因此,崩岗防控治理定量研究有待进一步加强。

| [1] | XU Jiongxin. Benggang erosion:the influencing factors[J]. Catena, 1996, 27: 249. DOI: 10.1016/0341-8162(96)00014-8. |

| [2] | LUK S H, DICENZO P D, LIU Xianzi, et al. Water and sediment yield from a small catchment in the hilly granitic region, south China[J]. Catena, 1997, 29: 177. DOI: 10.1016/S0341-8162(96)00054-9. |

| [3] | LIN Jingshi, HUANG Yanhe, WANG Mingkuang, et al. Assessing the sources of sediment transported in gully systems using a fingerprinting approach:an example from southeast China[J]. Catena, 2015, 129: 9. DOI: 10.1016/j.catena.2015.02.012. |

| [4] |

丘世钧. 切割下坠:砂页岩地区崩岗源头墙壁后退方式之一[J].

水土保持通报, 1999, 19(6): 20.

QIU Shijun. Cutting-toppling:One of patterns of slop disintegration erosion[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 1999, 19(6): 20. |

| [5] |

赵辉, 罗建民. 湖南崩岗侵蚀成因及综合防治体系探讨[J].

中国水土保持, 2006(5): 1.

ZHAO Hui, LUO Jianmin. Analysis on genesis erosion of dilapidated granite and approach to integrated system of prevention and control in Hunan[J]. Soil and Water Conservation in China, 2006(5): 1. |

| [6] |

姜超, 陈志彪, 陈志强. 我国崩岗侵蚀与国外劣地侵蚀机制类比[J].

中国水土保持科学, 2014, 12(6): 116.

JIANG Chao, CHEN Zhibiao, CHEN Zhiqiang. Comparison of mechanism between collapsing erosion in China and overseas badland erosion[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2014, 12(6): 116. |

| [7] |

曾昭璇.

地形学原理:第一册[M]. 广州: 华南师范大学出版社, 1960: 64.

ZENG Zhaoxuan. Topographic principles:Volume one[M]. Guangzhou: South China Normal University Press, 1960: 64. |

| [8] |

姚庆元, 钟五常. 江西赣南花岗岩地区的崩岗及其治理[J].

江西师范学院学报, 1966(1): 61.

YAO Qingyuan, ZHONG Wuchang. Benggang in granite area and its control in southern Jiangxi[J]. Journal of Jiangxi Normal University, 1966(1): 61. |

| [9] |

张萍, 查轩. 崩岗侵蚀研究进展[J].

水土保持研究, 2007, 14(1): 170.

ZHANG Ping, ZHA Xuan. The research progress on collapsed gully erosion[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2007, 14(1): 170. |

| [10] |

李万能, 金平伟, 李岚斌, 等. 南方红壤丘陵区崩岗成因机理的研究进展[J].

亚热带水土保持, 2014, 26(3): 30.

LI Wangneng, JIN Pingwei, LI Lanbin, et al. Research progress on mechanism of benggang in the red soil hills in the southern China[J]. Subtropical Soil and Water Conservation, 2014, 26(3): 30. |

| [11] |

林敬兰, 郑锦文. 南方红壤区崩岗侵蚀治理研究进展[J].

亚热带水土保持, 2014, 26(3): 34.

LIN Jinglan, ZHENG Jinwen. Research progress on treatment of benggang in the red soil hills in the southern China[J]. Subtropical Soil and Water Conservation, 2014, 26(3): 34. |

| [12] |

陈培波, 刘希林. 中国崩岗研究进展的文献计量分析[J].

热带地理, 2015, 35(6): 895.

CHEN Peibo, LIU Xilin. Bibliometric Analysis of the progress in benggang research in China[J]. Tropical Geography, 2015, 35(6): 895. |

| [13] |

代锋刚, 蔡焕杰. 基于CiteSpace的农业节水研究进展与发展趋势[J].

水资源与水工程学报, 2015, 26(1): 212.

DAI Fenggang, CAI Huanjie. Research progress and development trend of water saving agriculture based on CiteSpace[J]. Journal of Water Resources & Water Engineering, 2015, 26(1): 212. |

| [14] | CHEN Chaomei. Searching for intellectual turning points:Progressive knowledge domain visualization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101(1): 5303. |

| [15] | CHEN Chaomei. Cite Space Ⅱ:Detecting and visualizing emerging trend sand transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for information Science and Technology, 2006, 57(3): 359. DOI: 10.1002/(ISSN)1532-2890. |

| [16] | CHEN Chaomei, IBEKWE-SANJUAN F, HOU Jianhua. The structure and dynamics of co-citation clusters:A multiple-perspective co-citation analysis[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2010, 61(7): 1386. DOI: 10.1002/asi.v61:7. |

| [17] |

刘志高, 王琛, 李二玲, 等. 中国经济地理研究进展[J].

地理学报, 2014, 69(10): 1449.

LIU Zhigao, WANG Chen, LI Erling, et al. Research progress of economic geography in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(10): 1449. DOI: 10.11821/dlxb201410005. |

| [18] |

韩增林, 李彬, 张坤领, 等. 基于CiteSpace中国海洋经济研究的知识图谱分析[J].

地理科学, 2016, 36(5): 643.

HAN Zenglin, LI Bin, ZHANG Kunling, et al. Knowledge structure of China's marine economy research:An analysis based on citespace map[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(5): 643. |

| [19] |

王雪梅, 张志强. 基于文献计量的社会水文学发展态势分析[J].

地球科学进展, 2016, 31(11): 1205.

WANG Xuemei, ZHANG Zhiqiang. Tendency analysis of socio-hydrology researches based on bibliometrics[J]. Advances in Earth Science, 2016, 31(11): 1205. |

| [20] |

王伟军, 官思发, 李亚芳. 知识共享研究热点与前沿的可视化分析[J].

图书情报知识, 2012(1): 117.

WANG Weijun, GUAN Sifa, LI Yafang. Visualization analysis of hot spot and cutting-edge about knowledge sharing[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2012(1): 117. |

| [21] |

刘希林, 张大林, 贾瑶瑶. 崩岗地貌发育的土体物理性质及其土壤侵蚀意义:以广东省五华县莲塘崩岗为例[J].

地球科学进展, 2013, 28(7): 803.

LIU Xilin, ZHANG Dalin, JIA Yaoyao. Soil physical properties of collapsing hill and gully and their indications for soil erosion:An example of Liantanggang collapsing hill and gully in Wuhua county of Guangdong[J]. Advances in Earth Science, 2013, 28(7): 803. |

| [22] |

蒋芳市, 黄炎和, 林金石, 等. 崩岗崩积体土壤渗透特性分析[J].

水土保持学报, 2013, 27(3): 49.

JIANG Fangshi, HUANG Yanhe, LIN Jinshi, et al. Study on soil permeability of slumping deposits in Benggang[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2013, 27(3): 49. |

| [23] | JIANG Fangshi, HUANG Yanhe, WANG Mingkuang, et al. Effects of rainfall intensity and slope gradient on steep colluvial deposit erosion in southeast China[J]. Soil Science Society of America Journal, 2014, 78: 1741. DOI: 10.2136/sssaj2014.04.0132. |

| [24] |

刘希林, 唐川, 张大林. 野外模拟崩岗崩积体坡面产流过程及水分分布[J].

农业工程学报, 2015, 31(11): 179.

LIU Xilin, TANG Chuan, ZHANG Dalin. Simulated runoff processes on colluvial deposits of Liantanggang Benggang and their water distributions[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(11): 179. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.11.026. |

| [25] |

吴克刚, ClarkeD, diCenzoP D. 华南花岗岩风化壳的崩岗地形与土壤侵蚀[J].

中国水土保持, 1989(2): 3.

WU Kegang, CLARKE D, DICENZO P D. On the landform subject to benggang (gully-slope collapse) relative to soil erosion in efflorescent shell of granite in S. China[J]. Soil and Water Conservation in China, 1989(2): 3. |

| [26] |

吴志峰, 李定强, 丘世钧. 华南水土流失区崩岗侵蚀地貌系统分析[J].

水土保持通报, 1999, 19(5): 25.

WU Zhifeng, LI Dingqiang, QIU Shijun. Systematic analysis of slope disintegration erosion landform in South China[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 1999, 19(5): 25. |

| [27] | POESEN J, NACHTERGAELE J, VERSTRAETEN G, et al. Gully erosion and environmental change:importance and research needs[J]. Catena, 2003, 50: 91. DOI: 10.1016/S0341-8162(02)00143-1. |

| [28] |

林金石, 庄雅婷, 黄炎和, 等. 不同剪切方式下崩岗红土层抗剪特征随水分变化规律[J].

农业工程学报, 2015, 31(24): 106.

LIN Jinshi, ZHUANG Yating, HUANG Yanhe, et al. Shear strengths of collapsing hill in red soil as affected by soil moisture under different experimental methods[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015, 31(24): 106. DOI: 10.11975/j.issn.1002-6819.2015.24.017. |

| [29] |

张晓明, 丁树文, 蔡崇法. 干湿效应下崩岗区岩土抗剪强度衰减非线性分析[J].

农业工程学报, 2012, 28(5): 241.

ZHANG Xiaoming, DING Shuwen, CAI Chongfa. Effects of drying and wetting on nonlinear decay of soil shear strength in slope disintegration erosion area[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, 28(5): 241. |

| [30] |

夏振刚, 邓羽松, 赵媛, 等. 鄂东南花岗岩崩岗岩土抗剪强度与含水量的关系[J].

中国水土保持科学, 2016, 14(6): 26.

XIA Zhengang, DENG Yusong, ZHAO Yuan, et al. Relationship between soil shear strength and soil moisture of granite collapsing hill in southeast of Hubei Province[J]. Science of Soil and Water Conservation, 2016, 14(6): 26. |

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15