-

项目名称

- 国家林业公益性行业科研专项"基于生态安全的水土保持措施空间配置技术"(201404209)

-

第一作者简介

- 李耀明 (1983-), 男, 博士研究生。主要研究方向:水土保持。E-mail:liyaoming@bjfu.edu.cn

-

通信作者简介

- 王玉杰 (1960-), 男, 博士, 教授。主要研究方向:水土保持。E-mail:wyujie@bjfu.edu.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2016-11-04

修回日期:2017-03-17

生态风险是指生态系统面临未来损失的可能性及其严重程度,即在一定范围内,具有不确定性的事故或灾害对生态系统及其组分可能产生的不利作用,包括生态系统结构和功能的损害,从而危及生态系统的安全和健康[1-3]。生态风险评价起于20世纪80年代初,在90年代基本形成,是目前环境科学领域的研究热点,其主要集中在重金属或洪涝干旱等自然灾害作为风险源的生态风险评价中[4-7];而水土流失是我国最大的生态环境问题,对我国的生态安全有很大的影响,国内对于水土流失的研究,最常见的是通过计算土壤流失量来评价一个地区水土流失的现状,最常用的方法是利用美国的通用土壤流失方程。经过大量研究证实,对于中国特有的地质地貌,这种方法所计算出的流失量,并不能很准确的描述区域水土流失状况,而且此方程中,对于水土保持工程因子的计算存在很大困难,这一因子恰好决定着当前开展水土保持工程的程度和规模,以便以最合理的人力物力投入,得到最好的水土流失预防效果。另有学者通过测定其他一些指标,以求间接代替以上因素。例如一些学者把污染物作为主要的风险源[8-11],而实际上对于一个完整的生态系统来说,由于环境的差异,相同污染物对不同地区的风险是不可能相同的,这样评价会造成评价结果的片面性;除此之外,一些极端的自然灾害也在很大程度上影响着区域生态风险预测的可靠性;对于山区的生态风险评价,很多指标不能很好的被观测记录,这就导致对于这些不发达地区的生态风险评价无法完成,生态风险无法评估。

基于早期的生态风险评估理论,笔者克服了传统的单因子评价、综合指数评价和生态风险指数评价的不足,综合考虑在生态风险预测中遇到的种种问题,寻找符合北京地区,特别是北京山区水土流失特点的指标,构建一种新的生态风险评估方法和评估体系,为生态风险评估提供参考依据。

1 研究区概况北京地区E 39°57′,N 116°26′主要分为山区和平原区。生态风险可能发生的地区多为北京山区,其主要分布于北京西部和北部的房山、延庆、密云、怀柔、昌平、平谷和门头沟等7个远郊区县,总面积约为1.03万km2,占北京市面积的61.29%。北京山区分为2大山系,分布为西南端的太行山系与东北段的燕山山系。北京山区属于典型的北温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春秋短促。对于山区而言,由于其跨度不超过200 km,山幅宽约为50 km,并没有跨越不同的经纬度,同时都处于内陆,气候在水平方向上的差异并不明显,影响气候的主要因素为地形。北京山区的年平均气温为11 ℃,年降雨量在450~660 mm之间,为华北地区降雨最多的地区之一,但是降雨年度分布并不平均,全年有80%的降雨集中在夏季6—8月。特殊的降雨分布特征和地质地貌条件,使得北京山区的水土流失问题极为特殊,导致山区生态环境恶化,生产力下降[14]。

2 数据与方法 2.1 生态风险的基本内涵风险是一种可能造成的损失值,必须处于一定区域和给定时间段内,由某种自然灾害而造成,其结果是人民生命财产和经济活动遭受损失,其风险表达式[12-13]为

| ${{R}_{\left( \text{risk} \right)}}={{H}_{\left( \text{Hazard} \right)}}\times {{V}_{\left( \text{Vulnerability} \right)}}。$ | (1) |

式中:R为风险事件的本身;H为风险发生的可能性;V为风险造成的损失。

当存在一个既定的风险事件k时, 其风险的定义表达为

| $R\left( k \right)=H\left( k \right)\times V\left( k \right)。$ | (2) |

而对于相互独立的一组风险事件, 风险的表达式为

| $R=\sum{H\left( k \right),V\left( k \right)}。$ | (3) |

在评价一个区域的生态风险时,往往由于指标无法获取,而得不到较为精确的评价结果,为了更为有效的对研究区域进行生态风险评价,需要对现有的评价模型进行修改,突出水土流失等灾害对生态风险评价结果的影响;因此,对式 (1) 进行修改

| $R=I\times H\times T。$ | (4) |

式中:R为生态风险的量化值;I为地区生态重要程度指数量化值;H为水土流失灾害以及人类活动发生的概率;T为区域生态易损性指数量化值。

2.2 生态风险指标体系的选择与构建 2.2.1 指标的筛选通过对前人研究成果的归纳与总结,首先对北京地区生态造成影响的指标进行选择,形成初步筛选结果;进而采用专家打分法,同时,考虑指标的可获取性,对初选指标进行再次筛选与分类,得到指标体系如表 1所示。

| 表 1 指标体系筛选结果 Table 1 Results of screened indexes |

通过查阅大量的历史资料,建立指标分级体系 (表 2)。利用Arc GIS 9.3中的重分类功能,对以上12个指标进行分级,进而得到不同指标的栅格数据图。

| 表 2 各指标分级标准以及分类 Table 2 Grading and classification of each index |

1) 多年平均降雨量。通过搜集北京地区现有的气象站点降雨资料,利用Arc GIS中的空间插值分析模块,得到多年平均降雨量等值线,并按照降雨量的大小对其进行分级。

2) 地层岩性。按照不同地层岩性抗侵蚀能力的强弱划分等级,岩层的抗侵蚀性越高,其存在的生态风险越小。

3) 土壤类型。不同土壤类型存在不同的抗侵蚀能力,采用K因子数值,对土壤类型进行分级。

4) 坡度和坡向。坡度主要用于水力侵蚀类型的面蚀分级,依据“水土保持行业标准”,坡度分为<5°、5°~8°、8°~15°、15°~25°、25°和>25°等5个等级。坡向划分一般只说阳坡和阴坡,阴阳坡划分为阴坡 (0°~45°)、半阴坡 (45°~135°)、阳坡 (135°~225°)、半阳坡 (225°~315°)、阴坡 (315°~360°)。

5) 植被类型和植被覆盖度。植被类型和植被覆盖度的变化,能够直接影响区域水土流失分布规律,根据2005年北京土地利用现状图,对植被类型进行分类和提取。利用ENVI 4.8中的植被覆盖度计算模块,根据2010年北京地区ETM+影像,计算植被覆盖度。

6) 人类活动。人类活动的分级是根据土地利用类型划分的,不同的土地利用类型,表征不同的人类活动干扰程度。

7) 生境敏感性指数。生物多样性维持中包括体系中的授粉、生物控制、栖息地和基因资源4项功能。根据中国陆地生态系统单位面积生态服务价值当量表 (每km2),将生物多样性保护作为评价区域生境敏感性指数的指标特征,对于不同类别的土地利用类型赋以不同值,来代替区域生境敏感性指数。

8) 风景区分布。按照风景区的景区等级,对风景区分布进行等级划分。

9) 受威胁人数。人是风险的受体之一,受威胁人数越多,易损性越大。各区县的统计数据采用插值得到。根据《北京市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》[15]中的各区县人口普查数据,计算得到各区县的人口密度数据。

10) 潜在经济损失。根据土地利用类型进行分级,不同的土地利用情况,遭受水土流失时的损失不同,易损性也存在差异。

2.2.3 指标权重划分及风险等级划分利用层次分析法,对12个指标进行权重的分配,得到的分配结果见表 3。利用Arc GIS的重分类模块,对3个指标组和最后的风险等级进行划分,划分的依据为自然分类,等级由低到高为安全 (Ⅰ)、较安全 (Ⅱ)、轻度危险 (Ⅲ)、中度危险 (Ⅳ) 和高度危险 (Ⅴ)。

| 表 3 风险源指标权重划分 Table 3 Weight definition of risk source index |

数据来源于北京地区1989—2009年各气象站年均降雨数据、北京市DEM和ETM影像、北京市各区县人口密度统计表、北京市09年土地利用分类图、土壤属性图、地层岩性图和北京市景区分布图。

处理软件为ArcGIS9.3和ENVI4.8。所有数据都采用WGS84坐标系,并且经过投影矫正和几何校正。植被覆盖度F=(NDVI-NDVIS)/(NDVIV-NDVIS)。式中:NDVI为归一化植被指数;NDVIS为完全是裸土或无植被覆盖区域的归一化植被指数;NDVIV为完全被植被所覆盖区域的归一化植被指数。生境敏感性指数按照不同土地利用类型的生物多样性服务价值,采用下式计算:

| $\text{HIS}=l\times m\times n。$ | (5) |

式中:HIS为生境敏感性指数;l为土地利用;n为生物多样性服务当量;m为保护级别修正值。其中,自然保护区赋值为1.75,公园为1.5,风景旅游区为1.25,其他地方为1。

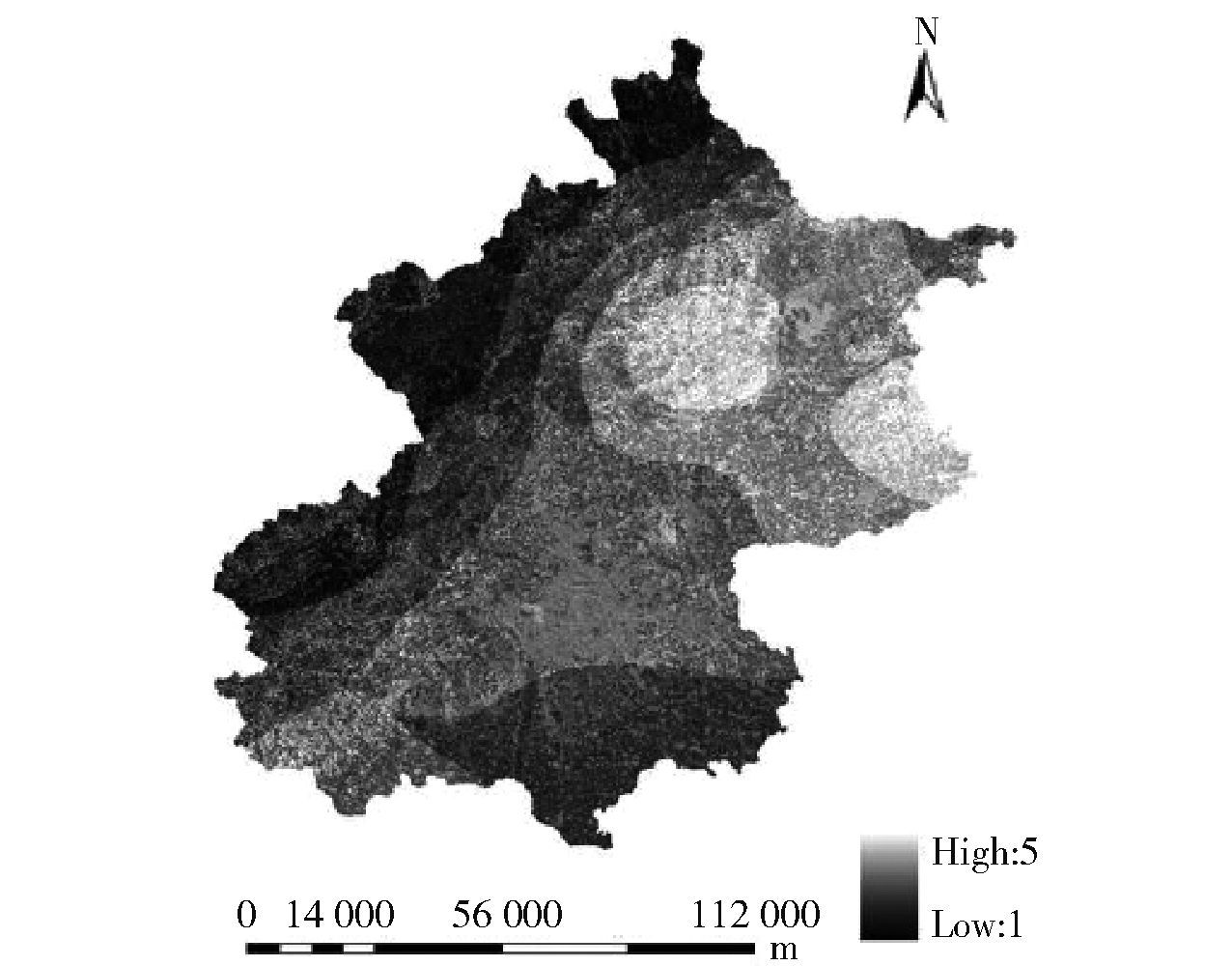

3 结果与分析 3.1 生态危险性指标等级划分通过对7个危险性指标的计算 (图 1),颜色深的区域表示生态危险性指数越高,反则生态危险性指数越低。北京生态危险性指数的分布区域主要呈条带状分布,与年均降雨量分布和山系的分布较为吻合。生态危险性指数最低的区域出现在北京北部区域,该区域为北京市密云水库所在的区域,因为主要生态环境为水域保护良好,所以该区域生态危险性指数很低。

|

图 1 生态危险性指标等级划分图 Figure 1 Classification map of ecological hazard index |

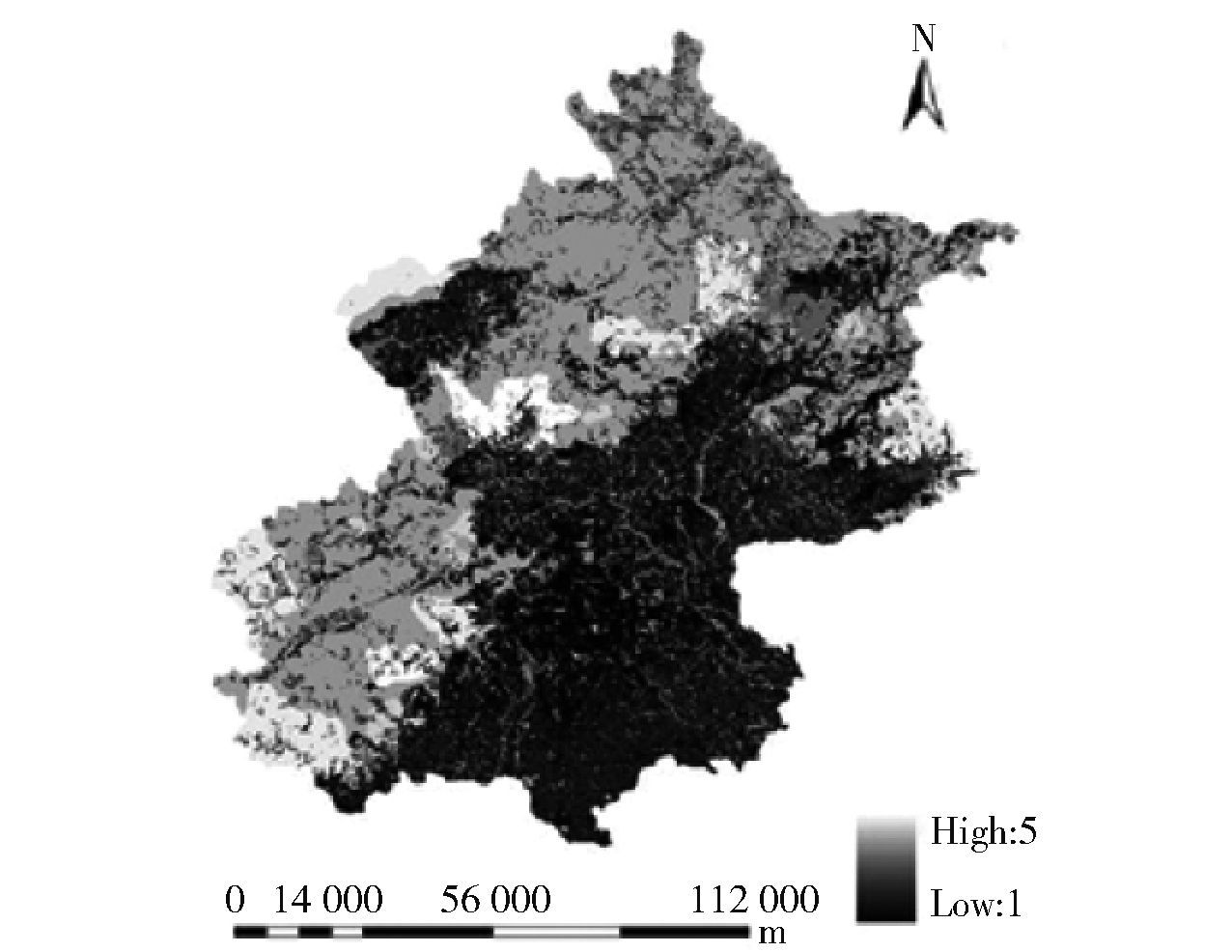

由图 2可知,生态重要性高的区域主要分布在西部和北部,而重要性低的地区主要分布在北京东南部和西北部的部分地区,而北京主城区处于中间地带。总体上看,体现西北部重要性要强于东南部,即山区要强于平原地区,造成这种现象的主要原因是植被分布。平原地区,由于人类的过渡开发,造成植被覆盖减少,生态功能下降,并且由于东南部人类活动频繁,造成对原有环境的极大影响;而西北山区多植被覆盖,由于部分地区人烟稀少,反而对原有的环境影响较小;同时,多景区的分布,人为的看管与维护,在一定程度上保护了当地的生态环境,尤其是国家级景区的分布区域,其受生态重要性最高,这充分说明该区域对人类乃至自然的作用重大,对北京地区进行生态风险评估时,需要重点突出研究。

|

图 2 生态重要性指标等级划分图 Figure 2 Classification map of ecological importance index |

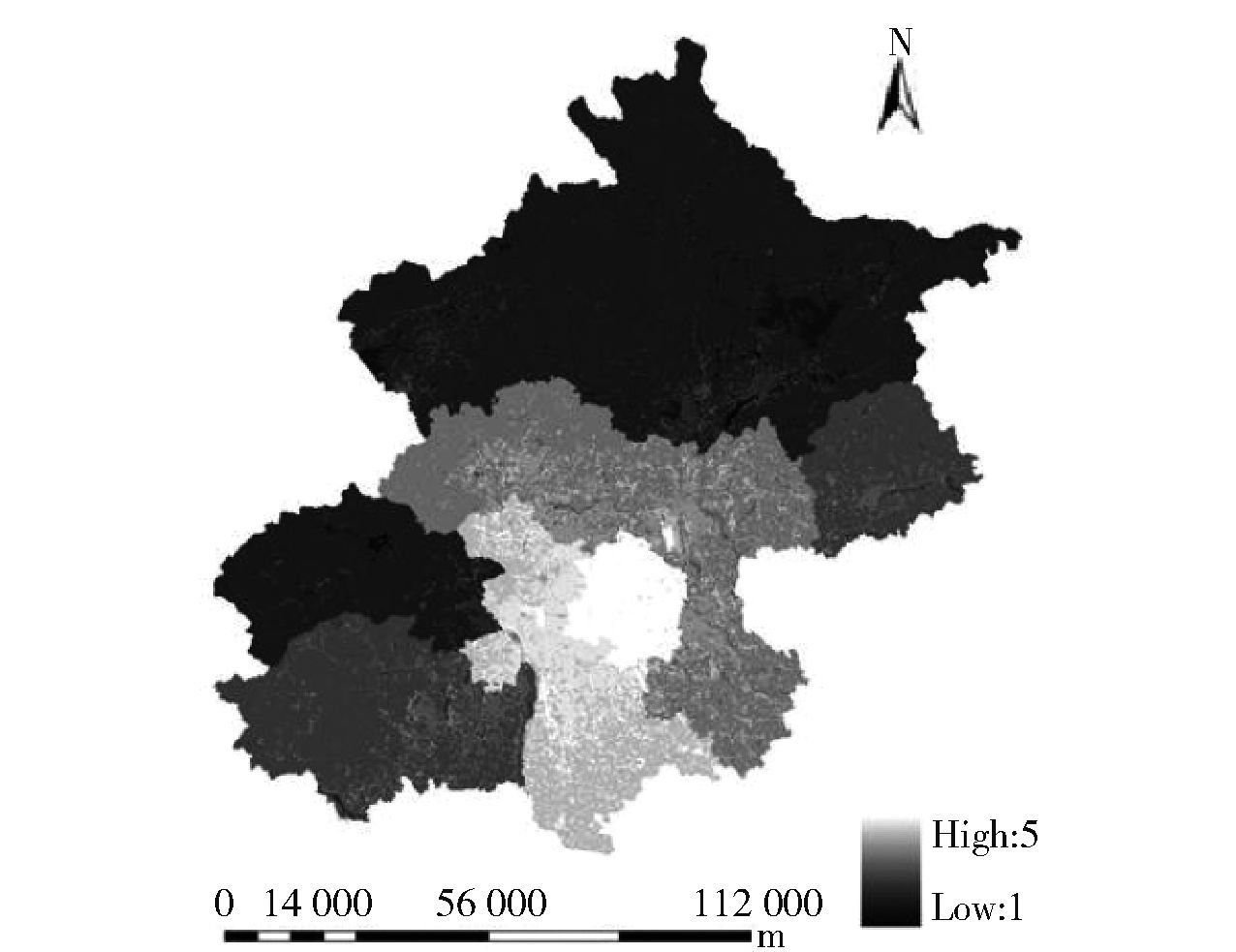

由图 3可知,处于高危害区域为南部地区,并且有向北部慢慢降低的趋势。从经度方向看,西部的危害等级要高于东部。总的来说,这与区域的人口分布和经济发展情况密不可分。对于一个地区的生态风险评估,需要知道区域生态易损性的危险等级,虽然北京主城区有较好的经济发展,但是其潜在的危害也是最高的;而北京山区虽然经济不发达,但是其潜在的危害要比主城区小。因此,在发生灾害的情况下,北京山区的生态易损性要小于主城区,而在大范围内体现为:北部的生态易损性要小于南部,中部的生态易损性要高于边界地区。

|

图 3 生态易损性指标等级划分图 Figure 3 Classification map of ecological vulnerability index |

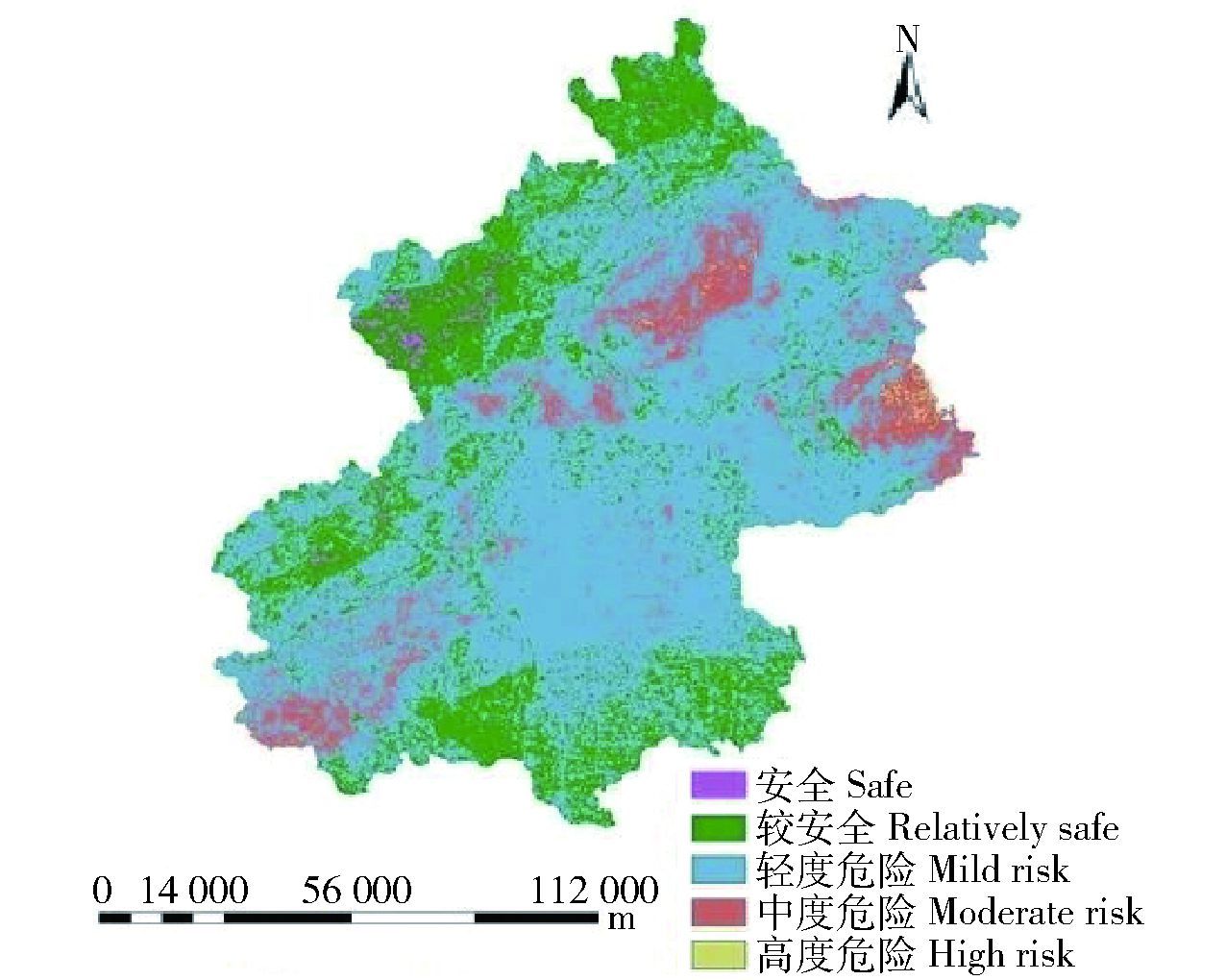

由图 4可知,整个北京地区基本处于轻度危险级别,西北和东南部边缘处于较安全级别,而东北和西南部边缘以及北部地区处于中度危险级别,高度危险级别只分布在东北部边缘地区,安全区域仅有零星分布。总的来说,整个北京地区生态风险不容乐观,生态环境已经受到一定的破坏,生态系统服务功能在某些方面不太健全,生态恢复能力差,生态灾害少有发生。整体上来看,水系附近的生态风险比较大,其次是山区和东南部平原地区,而主城区虽然有较高的受体重要性等级和暴露与危害等级,但是其生态风险等级并不高,说明其发生风险和造成损失的可能较小。而北京山区虽然经济不发达,但是由于其对整个北京地区的生态服务起到不可忽视的作用,无论从自身还是对其他区域的影响来看,都是非常重要的。虽然这部分地区易发生地质灾害,但是总的来说生态风险等级不是很高。东北部多密集水库,其水源涵养功能非常重要,而恰好这部分处于非常高的生态风险等级,所以应重点关注此地区。总之,从长远发展的角度来看,这些地区都应该加强防范措施。

|

图 4 北京地区生态风险等级划分图 Figure 4 Classification map of ecological risk in Beijing |

基于北京地区水土流失特点,分析构建符合北京地区生态评价指标体系,评价北京地区生态风险等级。所构建的生态风险评价体系,克服了传统的单因子评价、综合指数评价和生态风险指数评价的不足,为生态风险评估提供新的研究方法。研究从影响生态风险的因素入手,判断哪些区域容易发生灾害以及发生的概率等。利用层次分析法,在GIS技术的强有力的支持下,采用空间分析、重分类和叠加分析、以及栅格分析等定性或定量分析的方法,结合实地调查结果,判断北京山区生态风险的等级,进而采取相应的预防措施。评估结果表明,北京山区大部分处于轻度风险等级,存在高度危险的地区仅在密云少有分布,北部和南部的边缘地区处于轻度危险等级,而中度危险等级分布在西北和东南部分地区。水源地是北京重点保护区域,其次是山区和东南部平原。

| [1] | HUNSAKER C T, GRAHAMr R L, SUTER Ⅱ G W, et al. Assessing ecological risk on a regional scale[J]. Environmental Management, 1990, 14(3): 325. DOI: 10.1007/BF02394200. |

| [2] | LIPTON J, GALBRAITH H, BURGER J, et al. A paradigm for ecological risk assessment[J]. Environmental Management, 1993, 17(1): 1. DOI: 10.1007/BF02393789. |

| [3] | Environmental Protection Agency. Risk Assessment Forum. Guidelines for carcinogen risk assessment[M]. Washington,: DC, 2005: 235. |

| [4] | E PA. Guidelines for ecological risk assessment[M]. Washington,: D C: USA Office of Water, 1998: 126. |

| [5] |

毛小苓, 倪晋仁. 生态风险评价研究述评[J].

北京大学学报 (自然科学版), 2005, 41(4): 646.

MAO Xiaoling, NI Jinren. Recent progress of ecological risk assessment[J]. Acta Scientiarum Naturalium, 2005, 41(4): 646. |

| [6] |

付在毅, 许学工, 林辉平, 等. 辽河三角洲湿地区域生态风险评价[J].

生态学报, 2004, 70(3): 253.

FU Zaiyi, XU Xuegon, LIN Huiping, et al. Regional ecological risk assessment of in the Liaohe River Delta wetlands[J]. AC TA ECO LOGICA SIN ICA, 2004, 70(3): 253. |

| [7] |

陈辉, 刘劲松, 曹宇, 等. 生态风险评价进展[J].

生态学报, 2006, 26(5): 1558.

CHEN Hui, LIU Jinsong, CAO Yu, et al. Progresses of ecological risk assessment[J]. Acta Ecologica Sinica, 2006, 26(5): 1558. |

| [8] | WILSON R, CROUCH E A C. Risk assessment and comparisons: an introduction[J]. Science, 1987(236): 267. |

| [9] | BARNTHOUSE L W, BARTELL S M, DEANGELIS D L, et al. Preliminary environmental risk analysis for indirect coal liquefaction[M]. Washington: DC, 1982. |

| [10] | FAVAJ A, ADAMS W J, LARSON R J, et al. Research priorities in environmental risk assessment. Publication of the Society of Environ[J]. Toxicol Chem, 1987(10): 949. |

| [11] |

刘成, 王兆印, 何耘, 等. 环渤海湾诸河口潜在生态风险评价[J].

环境科学研究, 2002, 15(5): 33.

LIU Chen, WANG Zaoyin, HE Geng, et al. Evaluation on the potential ecological risk for the river mouths around Bohai Bay[J]. Research of Environmental Sciences, 2002, 15(5): 33. |

| [12] | EDWARDJ C, LINDA A B. Performing ecological risk assessment[M]. Lewis: Publishers, 1993: 15. |

| [13] | NATHB. Environmental management[M]. Beijing: Chinese Environmental Sciences Publishing House, 1996: 125. |

| [14] |

时宇, 史明昌. 基于GIS的北京市水土流失生态风险评价[J].

生态科学, 2014(6): 1100.

SHI Yu, SHI Mingchang. Ecological risk assessment of soil erosion in Beijing based on GIS[J]. Ecological Science, 2014(6): 1100. |

| [15] |

国家统计局. 北京市2010年第六次全国人口普查主要数据公报[R/OL]. [2016-10-25]. http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/t20110428402722232.htm.

National Bureau of Statistics. Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census of Beijing[R/OL]. [2016-10-25].http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/t20110428402722232.htm. |

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15