-

项目名称

- 林业公益性行业科研专项"东北森林生态要素全指标体系观测技术研究"(201404303);科技创新服务能力建设-协同创新中心-林果业生态环境功能提升协同创新中心(2011协同创新中心)(市级)(CEFF-PXM2016_014207_000038)

-

第一作者简介

- 黄龙生 (1988—), 男, 博士研究生。主要研究方向:森林生态系统长期观测与网络管理。E-mail: xyhls1988@163.com

-

通信作者简介

- 牛香 (1982—), 女, 博士, 副研究员。主要研究方向:森林生态系统服务功能评估。E-mail: niuxiang@caf.ac.cn

-

文章历史

-

收稿日期:2016-07-04

修回日期:2016-11-21

自2000年我国全面开始实施天然林资源保护工程以来,政府投入了巨额资金,用于林区基础设施建设、林分抚育、人工更新和病虫害防治等。天保工程的实施,旨在改善脆弱和不稳定的环境状况[1],这个堪称世界上最大的生态恢复工程,实施后的生态效益如何,备受社会各界关注。

从20世纪30年代开始,一些国家相继根据自身国情,开展巨大的林业生态工程建设。如美国“罗斯福工程”(RS)、苏联“斯大林改造大自然计划”(SRN)、加拿大“绿色计划”(GP)、日本“治山计划”(CMP) 以及北非五国“绿色坝工程”(GDFC) 等[2]。这些工程在生态治理方面取得了显著成效,在国际上产生重大影响。如“罗斯福工程”有效遏制美国中部6州草原“黑风暴”高频爆发等生态问题,成为生态工程建设史上的典范。纵观世界各国生态治理历程,充分认识到,实施重大生态修复工程是应对生态危机及一系列生态难题的必由之路[3]。通过比较发现,中国天保工程与国外重点生态工程,既有差异性又有相似性。差异性主要表现为天保工程较国外重点生态工程启动时间短,但建设规模、资金投入和工程范围大,体现了中国政府改善生态环境的决心,同时也表明中国天保工程建设任重道远;相似性主要表现在这些工程都是为了解决因人类活动而造成的风沙危害和水土流失等问题[4]。

近年来,针对天保工程实施,相关学者开展了对社会经济和环境影响的研究。例如: Xu Jintao等[5]在总结天保工程取得初步社会经济效益的同时,提出为了更好地贯彻实施天保工程,中国必须解决一系列的政策和技术问题;Shen Yueqi等[6]运用输入输出模型,衡量天保工程潜在的环境和经济影响,指出如果天保工程实施得当,其投资和调整是值得的,因其积极的影响,将远远抵消掉禁伐带来的负面影响;Yin Runsheng等[7]通过查阅大量文献资料,并通过矩阵耦合,对中国的退耕还林和天保工程的社会经济效益和环境影响进行分析得出,这两大生态工程都取得了一定的积极效果,指出今后工作中应重视天保工程以及对环境的影响,并关注其实施的效果;A. Viña等[8]对中国天保工程的研究发现,2000-2010年间,森林覆盖率显著增加,占到中国国土面积的1.6%,森林净初级生产力增加量约为0.9Tg碳。关于我国不同地区天保工程的实施也有不少研究,例如: 李卫忠等[9]对秦岭林区天保工程研究提出,工程实施过程中,主要面临森林资源的保护与发展、培育与利用的矛盾、资金投入与生态效益补偿机制等问题;国政等[10]对西南地区天保工程生态效益评价得出,该区天保工程实施10年以来,取得可观的生态效益,2008年与1998年相比,净增生态效益945 451.6亿元;段绍光等[11]运用森林生态环境效益评价方法,对河南省天保工程区现有森林,以及工程实施所增加的森林生态效益进行了评价。

综上所述,近年来,对天保工程实施的研究角度、方法和区域各异,难以进行对比,而系统地针对天保工程实施带来生态效益的研究相对较少,尤其针对东北、内蒙古重点国有林区。为此,笔者依据国家林业局2008年颁布的LY/T 1721-2008《森林生态服务功能评估规范》(以下简称“规范”)[12],以东北、内蒙古重点国有林区天然林为研究对象,分析天保工程实施以来,对林区天然林生态效益的影响,以期为后续的天保工程实施提供科学参考。

1 研究区概况东北、内蒙古重点国有林区天保工程区主要分布于黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区东部,位于E 117°06′~135°05′,N 41°25′~53°23′之间。东西距离约1 300 km,南北跨度达1 400 km。主要地貌类型有山地、丘陵、平原和高原,海拔在30~1 600 m之间。该区域位于亚欧大陆东部,大部分地区属于中温带,只有北部少部分地区属于寒温带。气候以温带大陆性季风气候为主,四季分明,雨热同季。多年平均气温在-5~8 ℃之间。降水量分布季节和区域差异较大,东北天保工程区年平均降水量在400~600 mm之间,内蒙古东部降水量在150~450 mm之间。降水主要集中在5-9月份,占全年降水量的70%以上。土壤类型以暗棕壤、黑土和棕色森林土为主。植被类型主要包括寒温带针叶林、温带针阔混交林和平原森林草原等。

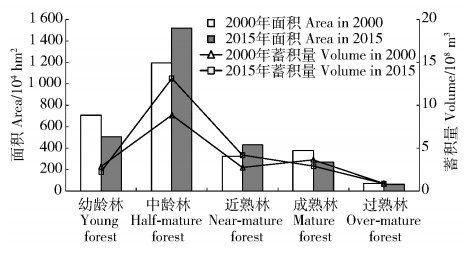

东北、内蒙古重点国有林区天保工程区涵盖龙江森工、大兴安岭林业集团、吉林省森工、长白山森工、吉林省保护经营局、内蒙古森工和内蒙古岭南八局等7个森工集团,工程区总面积3 589.97万hm2,占全国国土面积的3.74%。该区天保工程自2000年实施以来,截至2015年,森林资源得到有效保护和恢复,森林总面积从2 673.42万hm2增长到2 788.72万hm2,总蓄积量从18.96亿m3增加到23.30亿m3。其中,中龄林、近熟林的面积和蓄积量增加明显 (图 1)。

|

图 1 天保工程区资源面积、蓄积变化 Figure 1 Changes of the forest area and the volume in the area of natural forest protection project |

来源于国家林业局东北、内蒙古重点国有林区森林资源二类调查,包含天保工程实施前 (2000年) 后 (2015年) 的资源数据。

2.1.2 森林生态连清数据集来源于东北、内蒙古地区所属CFERN的18个森林生态站长期、连续和定位观测数据集,以及中科院等科研院所和高校在该区建设的辅助监测站点、固定样地 (2000多个) 和实验基地。

2.1.3 社会公共数据集 2.2 评估指标与计算公式研究选取的监测评估指标体系主要包括: 涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质、净化大气环境和生物多样性保护等6项20个指标。相关计算公式主要依据《规范》和LY/T 2241-2014《森林生态系统生物多样性监测与评估规范》[19]。最后,从物质量和价值量2个部分,对东北、内蒙古重点国有林区天保工程生态效益进行评估。

2.3 评估方法依据《规范》,采用分布式测算方法[20],将研究区域按照生态功能区、林业局、优势树种组和林龄,结合不同立地条件的对比观测,确定7 385个相对均质化的生态服务评估单元。由于笔者对天保工程实施前后的生态效益进行了评估,最终确定的相对均质化生态服务评估单元个数为1万4 770个,从而最大限度地考虑到研究区森林生态系统的时间和空间上的差异性。

东北、内蒙古重点国有林区天保工程生态效益的物质量和价值量测算,依据分布式测算方法,具体步骤: 首先,将收集到的生态功能区尺度定位观测数据,按不同林业局进行分类,对同一林业局的观测数据,按照对应的优势树种组再次划分;其次,依据《规范》和《森林生态系统生物多样性监测与评估规范》中,关于各评估指标的物质量和价值量计算公式和参数,测算同一林业局不同优势树种组、不同林龄的物质量和价值量;最后,汇总不同林业局、不同优势树种组的物质量和价值量,最终得到整个天保工程生态效益的物质量和价值量。

3 结果与分析 3.1 天保工程生态效益物质量东北、内蒙古重点国有林区天保工程自2000年实施以来,截至2015年,生态效益明显,其物质量评估结果见表 1。可以看出,天保工程实施期间,调节水量增加157.57亿t/a,增幅30.21%;固土量增加2.38 t/a,增幅21.10%;固N、P、K和M量分别增加69.82万、22.85万、443.88万和1 181.20万t/a,增幅分别为25.27%、16.01%、24.59%和26.15%;固碳量增加1 573.03万t,增幅26.98%;释氧量增加3 808.19万t,增幅25.34%;林木积累N、P和K量分别增加90.53万、11.44万和25.87万t/a,增幅分别为45.84%、46.20%和26.56%;提供负离子个数增加6.70×1025个,增幅24.74%;吸收污染物 (森林吸收二氧化硫、氟化物和氮氧化物的物质量之和) 增加4.29亿kg,增幅11.22%;滞尘增加1 473.32亿kg,增幅21.08%;滞纳PM10物质量增加3 452.97万kg,增幅35.80%;滞纳PM2.5物质量增加511.33万kg,增幅18.13%。

| 表 1 东北、内蒙古重点国有林区天保工程生态效益物质量 Table 1 Ecological effects of the NFPP in the key state-owned forest districts in the Northeast China and Inner Mongolia |

黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区多年平均水资源总量分别为810亿、607.41亿和561.32亿m3 [21-23];东北地区主要河流松花江、辽河和黑河的径流量分别为706.70亿、19.56亿和22.03亿m3/a [17]。天保工程实施期间,涵养水源量占这3个省 (自治区) 水资源总量的7.96%,占东北地区3个主要河流径流量的21.06%。可见,天保工程的实施,对东北、内蒙古地区的水资源保护作用显著。

黑龙江省和吉林省水力侵蚀面积为10万7 995 km2,其中,轻度、中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀分别占49.50%、25.36%、14.81%、7.63%和2.70%;风力侵蚀面积为2万2 216 km2,其中,轻度、中度、强烈和极强烈侵蚀分别占57.42%、28.42%、14.05%和0.11%[24]。参考SL 190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》[25],经测算可知,黑龙江和吉林省年平均土壤侵蚀量达4.64亿t,天保工程实施期间,固土增加量占这2个省年平均土壤侵蚀量的51.29%。由此可知,天保工程的实施,对东北、内蒙古重点国有林区森林固土生态效益提升明显,对该区域土壤侵蚀的防护作用突出。

根据《中国统计年鉴2015》,黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区3个省区的GDP总和以及单位GDP能耗,推算出3个省区2014年能源消费总量为3.73亿t标准煤,再经碳排放转换系数[26-27]换算,可得出这3个地区2014年碳排放总量为2.79亿t。天保工程实施期间,森林固碳增加量占这3个地区碳排放总量的5.64%,2015年的固碳量占这3个地区碳排放总量的26.53%。由此可知,天保工程实施对东北、内蒙古地区碳排放的调控作用比较显著。

据《中国统计年鉴2015》,黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区2014年二氧化硫排放量分别为47.22万、37.23万和131.24万t;氮氧化物排放量分别为73.06万、54.92万和125.83万t;烟 (粉) 尘排放量分别为79.35万、47.51万和102.15万t。而天保工程实施期间,森林吸收二氧化硫、氮氧化物和TSP的增加量分别占3个地区对应污染物排放总量的17.94%、1.30%和64.33倍。说明天保工程实施,对净化大气环境起到一定的作用,但其吸收二氧化硫和氮氧化物功能仍需加强;滞尘功能的结果是基于实验计算得出,反映的是森林潜在的滞饱和尘量,表明天保工程实施对森林滞尘作用明显。

3.2 森林生态系统服务价值量比较 3.2.1 总价值东北、内蒙古重点国有林区天保工程实施前,生态效益总价值为12 282.79亿元 (表 2);天保工程实施后,生态效益总价值为1万8 649.24亿元。其中: 涵养水源价值最高,占生态效益总价值量的28.03%;生物多样性保护的价值次之,占总价值的20.12%;林木积累营养物质的价值最低,仅占3.70%;天保工程实施后,各项生态功能价值比例排序同之前基本一致。

| 表 2 东北、内蒙古重点国有林区天保工程生态效益价值量 Table 2 Values of ecological effects of the NFPP in the key state-owned forest districts in Northeast China and Inner Mongolia |

天保工程实施期间,东北、内蒙古重点国有林区生态效益总价值增加6 366.45亿元,相当于天保工程总投资 (1 802.09亿元)[28]的3.53倍;因此,天保工程实施所带来的生态效益,远超过国家的投资。

3.2.2 各区域价值黑龙江省天保工程实施前后生态效益价值对比,生物多样性保护价值增加明显 (表 3),由工程实施前的第3位上升至第2位,可见天保工程的实施,对黑龙江省生物多样性保育生态效益提升较明显。天保工程实施期间,黑龙江省生态效益总价值增加3 433.97亿元,相当于全省2015年GDP总量 (15 083.70亿元) 的22.77%,2015年的生态效益总价值占全省GDP的68.08%。

| 表 3 各省天保工程生态效益价值量 Table 3 Values of ecological effects of the NFPP in each province (108 Yuan) |

吉林省天保工程实施前后生态效益价值对比,净化大气环境价值量增加明显,由工程实施前的第5位上升至第4位,可见天保工程的实施,对吉林省净化大气环境生态效益提升较明显。天保工程实施期间,吉林省生态效益总价值增加716.81亿元,相当于全省2015年GDP总量 (14 274.11亿元) 的5.02%,2015年的生态效益总价值占全省GDP的19.54%。

内蒙古自治区天保工程涵盖内蒙古东四盟市,净化大气环境价值量增加明显,由工程实施前的第5位上升至第4位,可见天保工程的实施,对内蒙古地区净化大气环境生态效益提升较明显。天保工程实施期间,内蒙古地区生态效益总价值增加2 215.67亿元,相当于自治区2015年GDP总量 (18 032.79亿元) 的12.29%,2015年的生态效益总价值占自治区GDP的31.01%。

综上所述,天保工程的实施,对于各省区的生态效益提升显著,不同地区的不同生态功能项提升幅度各不相同。从各省区生态效益总价值的增幅来看,内蒙古地区增幅最大,为65.63%,其次是黑龙江省,增幅为50.24%,吉林省增幅较小,为34.59%。

4 结论与讨论1) 天保工程实施期间,调节水量增加157.57亿t,占东北地区3个主要河流年径流量的21.06%;固土量增加2.38 t,占这黑龙江省和吉林省总平均土壤侵蚀量的51.29%;保肥物质量增加1 717.74万t;固碳量增加1 573.03万t,占3省份碳排放总量的5.64%;释氧量增加3 808.19万t;林木积累营养物质增加127.83万t;提供负离子个数增加6.70×1025个;吸收污染物 (指森林吸收二氧化硫、氟化物和氮氧化物的物质量之和) 增加4.29亿kg;滞尘增加1 473.32亿kg,是3个省份烟 (粉) 尘排放总量的64.33倍。

2) 截至2015年,东北、内蒙古重点国有林区的生态效益总价值占同期 (第8次全国森林资源清查) 黑龙江、吉林和内蒙古3个省区生态服务价值的84.68%。该区域面积不足全国国土面积的4%,但其生态效益占同期全国森林生态效益价值总量[29]的14.71%。天保工程实施期间,3个省份生态效益价值增加6 366.45亿元,是整个天保工程总投资 (1 802.09亿元) 的3.53倍。由此可见: 东北、内蒙古重点国有林区天保工程生态效益,在全国森林生态效益中占居重要地位,在改善生态环境方面,发挥了显著的正效益;同时,也充分表明国家实施天保工程这一重大战略决策的前瞻性和正确性。

3) 从研究结果来看,天保工程是缓解我国东北、内蒙古重点国有林区森林植被持续退化、天然林严重砍伐以及森林保护与经济发展突出矛盾的有效途径。东北、内蒙古重点国有林区70%以上为中幼林,从树木的生物学和生态学特性来看,随着这些中幼林逐渐发育成熟,森林生态系统的蓄积量及各项生态效益功能的发挥,还有很大的增长空间,意味着随时间的推移,天保工程将发挥出更高的生态效益,发展潜力巨大。

4) 天保工程实施针对的是全国天然林,笔者只是基于东北、内蒙古重点国有林区而展开的天保工程生态效益研究;因此,如黄河流域、长江流域、新疆和海南等地区的天保工程生态效益研究,也是今后工作重点,最终形成全国范围内的天保工程生态效益研究成果,进而为国家生态建设提供科学服务。

| [1] | OUYANG Zhiyun, ZHENG Hua, XIAO Yi, et al. Improvements in ecosystem services from investments in natural capital[J]. Science, 2016, 352(6292): 1455. DOI: 10.1126/science.aaf2295. |

| [2] |

李世东. 世界生态工程建设综述[J].

世界环境, 1993(4): 31.

LI Shidong. The ecological projects in the world[J]. World Environment, 1993(4): 31. |

| [3] | LIU Jianguo, LI Shuxin, OUYANG Zhiyun, et al. Ecological and socioeconomic effects of China's policies for ecosystem services[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(28): 9477. DOI: 10.1073/pnas.0706436105. |

| [4] |

李世东, 翟洪波. 世界林业生态工程对比研究[J].

生态学报, 2002, 22(11): 1976.

LI Shidong, ZHAI Hongbo. The comparison study on forestry ecological projects in the world[J]. Acta Ecologica Sinica, 2002, 22(11): 1976. DOI: 10.3321/j.issn:1000-0933.2002.11.025. |

| [5] | XU Jintao, YIN Runsheng, LI Zhou, et al. China's ecological rehabilitation: Unprecedented efforts, dramatic impacts, and requisite policies[J]. Ecological Economics, 2006, 57(4): 595. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.05.008. |

| [6] | SHEN Yueqi, LIAO Xianchun, YIN Runshgn. Measuring the socioeconomic impacts of China's Natural Forest Protection program[J]. Environment and Development Economics, 2006, 11(6): 769. DOI: 10.1017/S1355770X06003263. |

| [7] | YIN Runsheng, YIN Guiping, LI Lanying. Assessing China's ecological restoration programs: what's been done and what remains to be done?[J]. Environmental Management, 2010, 45(3): 442. DOI: 10.1007/s00267-009-9387-4. |

| [8] | VINA A, MCCONNELL W J, YANG Hongbo, et al. Effects of conservation policy on China's forest recovery[J]. Science Advances, 2016, 2(3): 1. |

| [9] |

李卫忠, 吉文丽. 秦岭林区实施天然林保护工程若干问题的思考[J].

西北林学院学报, 2000, 15(1): 80.

LI Weizhong, JI Wenli. Thinking on some problems of natural forest protection project in Qinling Mountains Forest Region[J]. Journal of Northwest Forestry University, 2000, 15(1): 80. |

| [10] |

国政, 聂华, 臧润国, 等. 西南地区天然林保护工程生态效益评价[J].

内蒙古农业大学学报 (自然科学版), 2011, 32(2): 65.

GUO Zheng, NIE Hua, ZANG Runguo, et al. Eco-benefit evaluation on natural forest protection project in Southwest China[J]. Journal of Inner Mongolia Agricultural University (Natural Sciences Edition), 2011, 32(2): 65. |

| [11] |

段绍光, 吴明作, 王慈民, 等. 河南省天然林保护工程效益评价分析[J].

北京林业大学学报 (社会科学版), 2002, 1(4): 38.

DUAN Shaoguang, WU Mingzuo, WANG Cimin, et al. Benefit evaluation of natural forest protection project in Henan Province[J]. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences Edition), 2002, 1(4): 38. |

| [12] |

王兵, 杨锋伟, 郭浩. LY/T 1721—2008森林生态系统服务功能评估规范[S].北京:中国标准出版社, 2008:4.

WANG Bin, YANG Fengwei, GUO Hao, et al. LY/T 1721-2008 Specifications for assessment of forest ecosystem services in China[S]. Beijing: China Standards Press, 2008:4. |

| [13] |

中华人民共和国水利部.

水利建筑工程预算定额[M]. 郑州: 黄河水利出版社, 2002: 1.

The Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Quotas of water conservancy construction project budget[M]. Zhengzhou: The Yellow River Water Conservancy Press, 2002: 1. |

| [14] |

崔民选, 王军生, 陈义和.

中国能源发展报告:2013版[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013: 10.

CUI Minxuan, WANG Junsheng, CHEN Yihe. China energy development report[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2013: 10. |

| [15] | ALIE G, KELLEY H. Maneuvering the Mosaic: State of the voluntary carbon markets 2013[R/OL].(2013-06-20)[2016-06-28]. http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3898.pdf |

| [16] |

中华人民共和国国家统计局.

中国统计年鉴 (2015)[M]. 北京: 中国统计出版社, 2015: 79.

National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. China statistical yearbook (2015)[M]. Beijing: China Statistics Press, 2015: 79. |

| [17] |

中华人民共和国水利部. 中国水土保持公报2014[R/OL]. [2016-06-28]. http://www.mwr.gov.cn/zwzc/hygb/zgstbcgb/201601/P020160113554735781575.pdf

The Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Bulletin of China's soil and water conservation 2014[R/OL]. [2016-06-28]. http://www.mwr.gov.cn/zwzc/hygb/zgstbcgb/201601/P020160113554735781575.pdf. |

| [18] |

中华人民共和国卫生部.

中国卫生统计年鉴2012[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2012: 33.

National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China. China health statistical yearbook (2012)[M]. Beijing: Peking Union Medical College Press, 2012: 33. |

| [19] |

国家林业局. LY/T 2241—2014森林生态系统生物多样性监测与评估规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014: 1.

The State Forestry Administration of the People' s Republic of China. Specificay on of biodiversity monitoring and evaluation for forest ecosystem: LY/T 2241-2014[S]. Beijing: Standards Press of China, 2014:1. |

| [20] | Niu Xiang, Wang Bing, Wei Wenjun. Chinese forest ecosystem research network: a plat form for observing and studying sustainable forestry[J]. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(2): 1008. |

| [21] |

黑龙江省人民政府. 黑龙江省情: 自然资源[EB/OL]. [2016-06-28]. http://www.hlj.gov.cn/sq/zrzy

Heilongjiang Province People's Government. The situation in Heilongjiang Province: natural resources [EB/OL]. [2016-06-28]. http://www.hlj.gov.cn/sq/zrzy. |

| [22] |

吉林省水利厅. 吉林省水资源公报2013[R/OL]. [2016-06-28]. http://slt.jl.gov.cn/szygb/201504/P020150428377692422340.pdf.

Department of Water Resources in Jilin province. Jilin provincial water resources bulletin 2013[R/OL].[2016-06-28]. http://slt.jl.gov.cn/szygb/201504/P020150428377692422340.pdf. |

| [23] |

内蒙古自治区水利厅. 内蒙古自治区水资源公报2011[R/OL]. [2016-06-28]. http://nmgswj.com/2015/bulletin_07/116.shtml.

The Inner Mongolia Autonomous Region Water Resources Department. The Inner Mongolia Autonomous Region water resources bulletin 2011[R/OL]. [2016-06-28]. http://nmgswj.com/2015/bulletin_07/116.shtml. |

| [24] |

中华人民共和国水利部. 第一次全国水利普查水土保持情况公报[R/OL]. [2016-06-28]. http://www.mwr.gov.cn/zwzc/hygb/zgstbcgb/201305/P020130530309603825800.pdf.

The Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. First national water census bulletin of soil and water conservation [R/OL]. [2016-06-28]. http://www.mwr.gov.cn/zwzc/hygb/zgstbcgb/201305/P020130530309603825800.pdf. |

| [25] |

中华人民共和国水利部. SL 190—2007土壤侵蚀分类分级标准[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2007: 8.

The Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. SL 190-2007 Standard for classification and levels of soil erosion[S]. Beijing: China Water Conservancy and Hydropower Press, 2007:8. |

| [26] |

徐国泉, 刘则渊, 姜照华. 中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995—2004[J].

中国人口·资源与环境, 2006, 16(6): 158.

XU Guoquan, LIU Zeyuan, JIANG Zhaohua. Decomposition model and empirical study of carbon emissions for China, 1995-2004[J]. China's Population, Resources and Environment, 2006, 16(6): 158. |

| [27] |

国家发展与改革委员会能源研究所.

能源基础数据汇编 (1999)[M]. 北京: 国家发展与改革委员会能源研究所, 1999: 1.

National Development and Reform Commission Energy Institute. Energy based data compilation (1999)[M]. Beijing: National Development and Reform Commission Energy Institute, 1999: 1. |

| [28] |

国家林业局.

中国林业统计年鉴2015[M]. 北京: 中国林业出版社, 2015: 50.

The State Forestry Administration of the People' s Republic of China. Chinese forestry statistics yearbook 2015[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 2015: 50. |

| [29] |

中国森林资源核算研究项目组.

生态文明制度构建中的中国森林资源核算研究[M]. 北京: 中国林业出版社, 2015: 140.

Chinese Forest Resources Accounting Research Project Group. China's forest resources accounting in the context of eco-civilization institutional development[M]. Beijing: China Forestry Publishing House, 2015: 140. |

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15