-

项目名称

- 国家自然科学基金"西北旱区土壤干层形成过程与调控机制"(41530854)

-

第一作者简介

- 肖蓓 (1992—), 女, 硕士研究生。主要研究方向:水文水资源。E-mail: xiaobeildu@163.com

-

通信作者简介

- 崔步礼 (1981—), 男, 博士。主要研究方向:水文水资源。E-mail: cuibuli@163.com

-

文章历史

-

收稿日期:2016-10-30

修回日期:2016-12-12

降水是气候变化研究中的一个关键要素,降水量及其时空分布变化直接影响到人类活动的进程 (农业生产和饮用水安全等),以及自然灾害的发生 (干旱和洪水等)[1-3]。由于降水在不同气候区存在较大的时空差异性,普遍认为降水在区域尺度上的历史观测和未来趋势分析,要比在全球或大陆尺度上的研究更为实用[4-6]。例如,对流降水可导致小范围内发生洪水泛滥,但相对大范围内存在极大的时空变异性[7-8];因此,在区域或局部尺度上,开展降水的时空变化趋势研究,对于气候变化和水源规划研究十分重要[9-10]。联合国政府间气候变化专门委员会 (Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC) 也证实了在气候变化评估中,区域或气候区降水时空分布特征研究的重要性[11]。

黄土高原位于我国北方地区与西北地区的过渡地带,降水是该区域主要的淡水来源,支撑了区内大多数的人畜生活用水和工农业生产需水[12]。受季风强度和降水时空分布的影响,该区域由东南向西北依次跨越半湿润区、半干旱区和干旱区,干湿差异显著,且高原与河谷相间分布,复杂的地形环境加剧了降水的时空差异性。加之,黄土高原为世界上最大的黄土堆积覆盖区,为黄河泥沙的主要来源区[13-14],降水的时空分配不均,造成黄土高原地表侵蚀、水土流失和河湖淤积等一系列生态和环境问题。因此,开展黄土高原地区降水时空分布状况和变化规律研究,不仅有利于合理配置和利用该区域的水资源,更有利于预防水土流失和旱涝灾害,为区域生态建设、自然环境改善和西部大开发战略的顺利进行,提供参考。

目前,针对黄土高原地区降水时空分布特征、影响因素以及降水对植被分布的影响等相关内容,已有大量的研究报道。例如:田风霞等[15]通过对黄土高原地区降雨量的空间分布进行插值分析,获得黄土高原年均降水量由东南向西北递减趋势,且6—9月降水量占全年降水量百分比大致由南向北递增;卢爱刚等[16]研究黄土高原1947—2004年降水时空变化,得出引起该区域降水变化的主要原因在于夏季风的变化;穆兴民等[17]从地理因素的空间结构趋势面切入,开展黄土高原降水量空间分布特征研究,得出降水量的空间分布特征取决于地理位置和海拔高度;余卫东等[18]分析黄土高原年均降水量及其变率与离差系数和季节降水的分配比例等,并探讨黄土高原降水对植被分布的可能影响。从已有研究的空间域特征来看,几乎所有研究或基于整个黄土高原,或基于高原内某个区域 (小流域或行政区域) 开展降水研究,其共同的缺憾是忽视了黄土高原分布于不同气候区 (半湿润区、半干旱区、干旱区和寒旱区) 这样一个事实;因此,笔者将围绕分布于不同气候带的黄土高原整体和区域性降水时空变化趋势,以及不同气候区降水的变化规律异同表现等科学问题展开研究,为黄土高原水土流失定量计算、区域尺度水资源利用与调控提供校正参数。

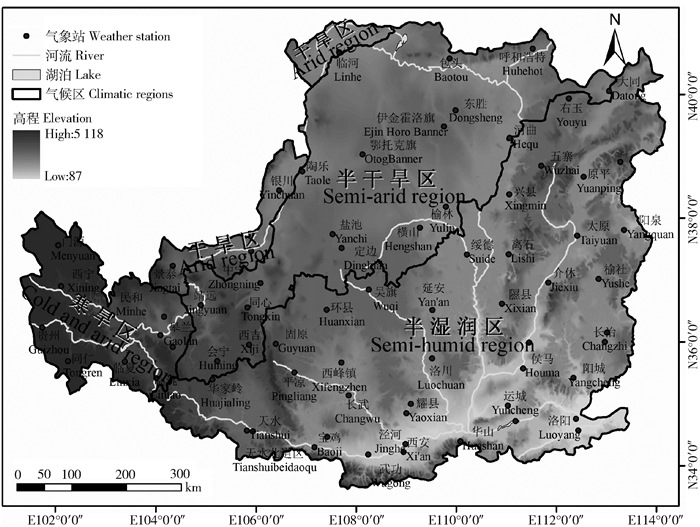

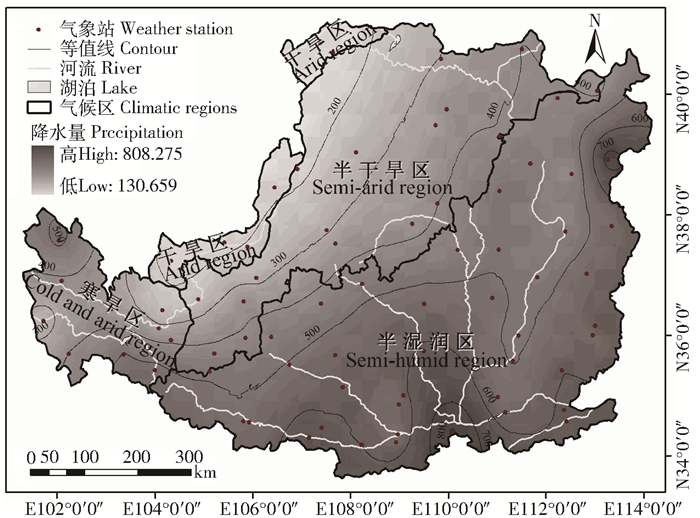

1 研究区概况研究利用黄土高原 (E 103°~114°,N 34°~40°, ) 范围内,73个气象站点 (7个省区) 的降水日值数据,并以海拔高度和气候差异为标准,将黄土高原划分为半湿润区、半干旱区、干旱区和寒旱区等4个气候区 (图 1),气象站点在不同气候区的分布为半湿润区40个、半干旱区16个、干旱区7个和寒旱区10个。数据来源于中国气象数据网 (http://data.cma.cn/),数据起止时间为1961年1月1日至2014年12月31日。由于部分气象站点个别年份数据不完整,则将该年份数据进行剔除,各站点位置及数据时段见表 1。

|

图 1 黄土高原位置及气象站点分布图 Figure 1 Locations of the Loess Plateau and weather stations |

| 表 1 黄土高原地区73个气象站基本信息 Table 1 Basic information of 73 weather stations in the Loess Plateau |

变差系数 (Cv) 为某一时间序列内,要素的均方差 (标准差) 与其平均数的比值[19]。其值越大,表明序列内要素的分配不均匀,且波动大,反之,其值越小,则说明要素分配越趋于平衡。

2.2 集中度和集中期集中度和集中期通常用于表征某一区域降水、径流等要素,在年内各月份的集中程度,是年内降水格局的综合表达[20]。集中度的取值范围为0~1:如果某年降水集中于某个月,则其合成向量与降水量比值为1;如果全年内逐月的降水量都相等,则各分量累加后为0。集中度的值越大表明降水越集中,年内分配越不均匀,反之,说明降水年内分配均匀。集中期是对合成向量方位角的计算,指示各月降水量合成后的总体效应,即向量合成后,重心所指示的角度,反映一年中最大降水量出现在哪一个月内或第多少天。

2.3 Mann-Kendall检验Mann-Kendall非参数统计方法,主要用于分析气象、水文要素在时间序列上的变化趋势和突变状况,应用中样本无需遵从正态分布,且检验结果不受少数异常值干扰。[21]

2.4 克里格空间插值 (Kriging空间插值)Kriging空间插值是以结构分析和变异函数理论为基础,在有限区域内,对存在空间相关性的变量进行无偏差最优估计的一种方法。实质为利用区域化变量的变异函数结构特点和原始数据,在考虑了样本点的形状大小和空间方位与未知样点的相互空间位置关系,以及变异函数提供的结构信息之后,对未知样点进行的一种线性无偏最优设计。[22]

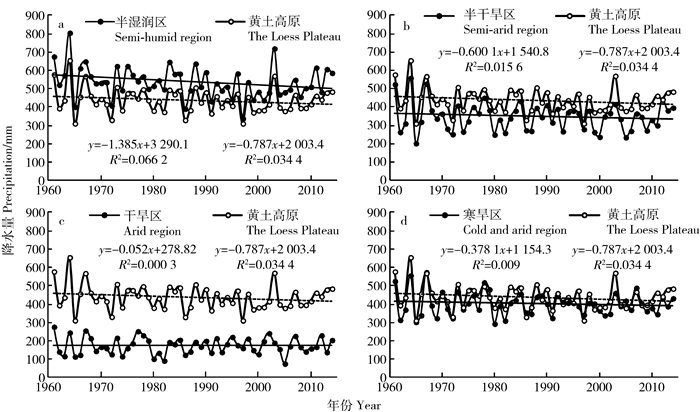

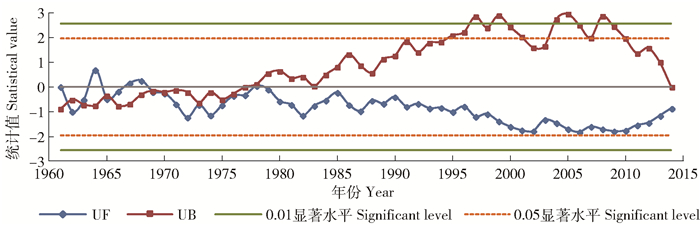

3 结果分析 3.1 时间变化从降水量年际变化来看,1961—2014年间,黄土高原降水量整体呈现波动下降趋势 (图 2),但下降趋势不显著 (|r|=0.19 < 0.27=α0.05(54))。最高值为657.4 mm (1964年),最低值为313.6 mm (1965和1997年),绝对变化幅度为343.8 mm,相对变化幅度为2.1,变差系数Cv值为0.38,表明黄土高原年降水量总体变化幅度相对较大。由1961—2014年黄土高原降水量M-K趋势检验 (图 3) 显示,UF-UB曲线在60年代存在多个交点,表明黄土高原降水在60年代发生过多次突变,但各交点均为虚假突变点,未通过显著性检验;同时,正向序列曲线UF值多小于0,与图 3均表明黄土高原地区54年来,降水量整体呈下降趋势,但下降趋势并不显著 (UF曲线未突破0.05显著水平)。

|

图 2 各气候区降水年际变化 Figure 2 Annual changes of precipitation in different climatic regions |

|

图 3 黄土高原年降水量M-K检验趋势 Figure 3 Mann-Kendall test of precipitation in the Loess Plateau |

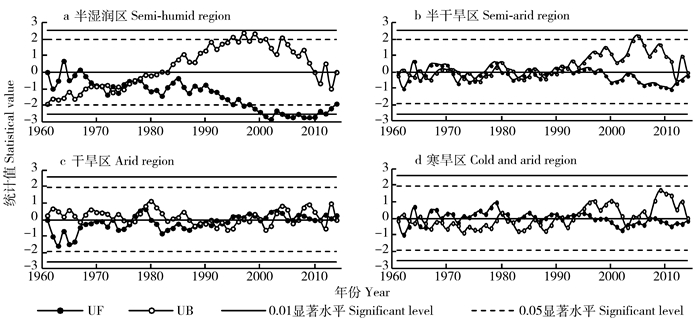

因地理位置及降水来源的差异性,各气候区的降水特征存在明显差异 (图 2)。从降水量来看,各气候区年降水量由高到低依次为半湿润区 (a)、寒旱区 (d)、半干旱区 (b) 和干旱区 (c),其年均降水量分别为537.5、402.7、348.2和175.4 mm,表现为半湿润区降水量最高,且高于整个黄土高原地区降水平均值。其原因为半湿润区受东亚季风区影响范围广,且控制时间长,而降水量相对较高。其次,从变化趋势来看,各分区的年降水量均呈下降趋势,但下降趋势不显著。其中,半湿润区年降水量下降幅度最大,为-1.39 mm/a。此外,从波动幅度来看,干旱区降水波动幅度相对较大 (Cv=0.26),其次为半干旱区降水 (Cv=0.22),寒旱区与半湿润区年降水量变化相对平稳 (Cv=0.16)。各气候区降水量M-K趋势检验 (图 4) 显示,半湿润区 (a) 正向序列曲线UF值,自1966年后持续低于零,1995年达到0.05显著水平,并于2001年达到0.01显著性检验,表明半湿润区降水量呈显著性下降趋势。半干旱区 (b) 降水从1962年起30 a内,虽发生过10余次突变,但均不显著。正向序列曲线值在2000年前,多在0值上下浮动,进入21世纪后持续下降,表明半干旱区近年来降水下降趋势相对前40 a较为明显。干旱区 (c) 和寒旱区 (d) 降水正向序列曲线UF围绕0值上下浮动较小,表明干旱区和寒旱区的降水变化不大,趋势不明显。

|

图 4 各气候分区年降水量M-K检验趋势 Figure 4 Mann-Kendall test of precipitation in different climatic regions |

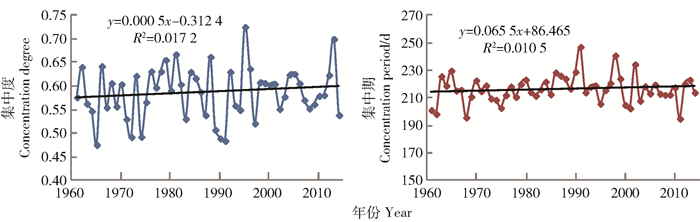

1961—2014年间,黄土高原降水年内分配的集中性 (图 5) 来看,集中度变化于0.48~0.73之间,平均值为0.59,表明黄土高原降水年内分配相对集中;集中期则变化在每年的第195天到第247天,即7月13日—9月4日之间,其中,第210~225天 (7月29日—8月13日) 期间降水更为集中,该时段集中降水年份达36个,占统计年数的68%。二者的年际变化均存在不显著上升趋势 (图 5),表明降水年内分配呈逐渐集中趋势,且集中期逐渐延后。

|

图 5 黄土高原降水集中度、集中期变化 Figure 5 Changes of concentration degree and concentration period of precipitation in the loess Plateau |

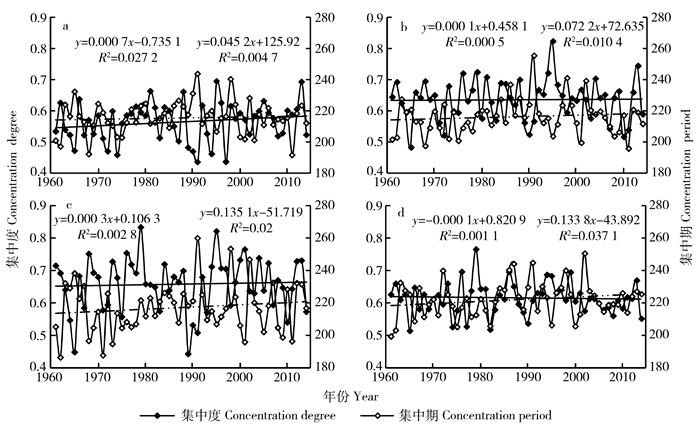

各气候分区的降水集中度与集中期变化趋势,大体与整个黄土高原区域一致 (图 6),表现为不显著上升趋势,即降水年内分配呈逐渐集中,且集中期延后趋势;但受地理位置和降水来源差异的影响,不同分区表现出较大差异。半湿润区、半干旱区、干旱区和寒旱区降水的集中度平均值分别为0.57、0.64、0.66和0.61,结合各区域年降水量特征 (图 2),表现为随降水量降低,降水年内分配趋于集中。集中期出现的早晚时间依次为半湿润区 (第192~244天,7月10日—9月1日)、半干旱区 (第197~256天,7月15日—9月13日)、干旱区 (第186~261天,7月4日—9月18日) 和寒旱区 (第200~251天,7月18日—9月8日);同时,半湿润区、半干旱区、干旱区和寒旱区的集中度变差系数分别为0.11、0.10、0.13和0.08;干旱区集中期变差系数为0.07,其他气候区均为0.05。进而表明黄土高原干旱区降水变率大,且波动性强,寒旱区降水相对稳定。

|

图 6 各分区降水集中期、集中度变化 Figure 6 Changes of concentration degree and concentration period of precipitation in different climatic regions |

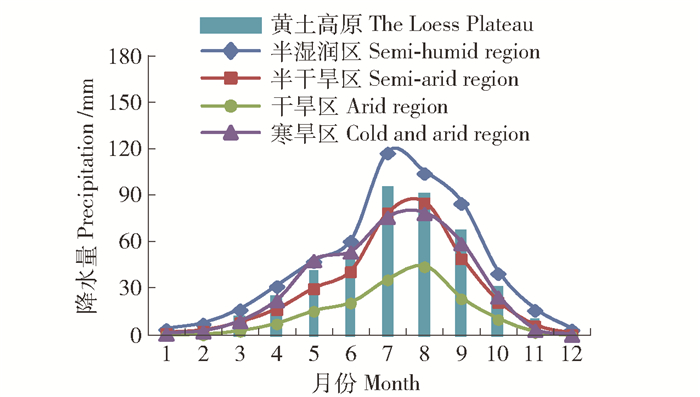

黄土高原多年月平均降水表现为1—7月份递增,7—12月份递减,7月最高,达95.8 mm,12月最低,不足3 mm (图 7)。各季节降水量表现为夏季 (239.4 mm)>秋季 (108.4 mm)>春季 (78.8 mm)>冬季 (11.8 mm),分别占全年降水量的54%、25%、18%和3%。各气候区降水年内分配均集中于夏季,尤以7、8月份为主,但各分区降水差异显著,降水量最高月份,半湿润区可高达117.64 mm (7月),半干旱区为85.70 mm (8月),干旱区仅为半湿润区的1/3左右 (44.91 mm,8月),寒旱区则为78.96 mm (8月)。各区降水量最高月份由半湿润向干旱区 (由东南往西北) 逐渐推迟,例如各区域8月份降水占年降水量的百分比分别为0.24%、0.26%和0.20%,主要是由于纬度和海陆位置差异造成的夏季风从沿海向内陆推移滞后所致。

|

图 7 黄土高原与各气候区降水年内变化 Figure 7 Changes of monthly precipitation in different climatic regions and the Loess Plateau |

黄土高原多年平均降水量空间分布具有由东南向西北呈阶梯状逐渐减少的特点 (图 8),由810 mm降低为130 mm,降水量等值线呈东北—西南向延伸。降水量最高的站点为陕西华山 (海拔2 064.9 m),年均降水量为811.29 mm,其次为山西五台山 (海拔2 208.3 m),年降水量为741.14 mm,降水量最低的站点为内蒙古杭锦后旗 (海拔1 056.7 m),仅133.68 mm。表明除地理位置对降水的影响之外,地形对黄土高原降水的空间分布也有较强的影响。

|

图 8 黄土高原降水空间分布图 Figure 8 Spatial distribution of annual precipitation in the Loess Plateau |

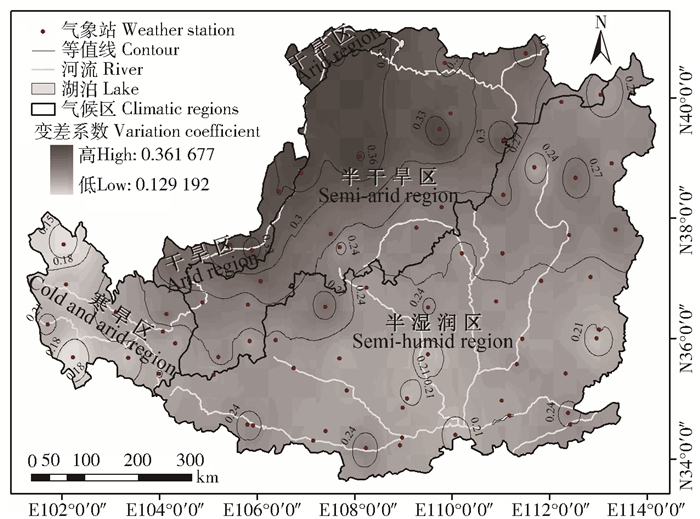

黄土高原降水变差系数 (Cv) 空间变化趋势与降水量空间分布相反 (图 9),表现为由东南向西北呈阶梯状逐渐升高的特点。干旱区降水量年际波动幅度相对较大,Cv值多在0.3以上,尤其是内蒙古境内站点,Cv值高于0.35,半湿润区和寒旱区降水量年际波动幅度较小,特别是陕西和山西中南部、青海省境内等地区,Cv值在0.25以下。

|

图 9 黄土高原降水变差系数空间分布图 Figure 9 Coefficient of variation of annual precipitation in the Loess Plateau |

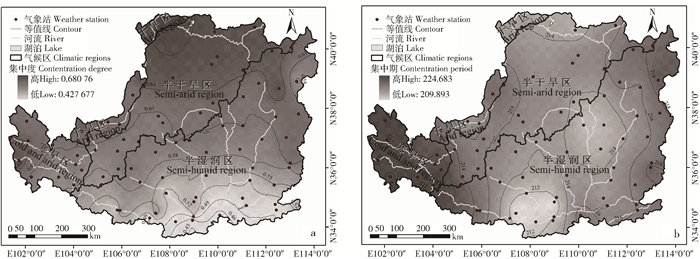

黄土高原降水集中度在空间上与降水量相似,表现出由东南向西北递增的变化趋势 (图 10a),变化在0.42~0.68之间。因所取站点数量和研究年份的差异,研究所得数值区间与刘宪峰等[23]研究结论略有不同,其得出的集中度变化于0.53~0.75之间,但空间分布结果相似。内蒙古自治区及青海省为高值区,区内降水集中度多高于0.64,其中,临河站和杭锦后旗两地降水集中度达0.68,山西和陕西南部及河南地区降水集中度低于0.55,西安市降水集中度为0.43。各站点降水集中期变化在第207~225天 (图 10b),即7月26日—8月13日之间,前后相差18 d,表现为平原和谷地地区的集中降水时间较早于高原和山地地区。如渭河谷地、汾河谷地和河套平原等平原谷地,降水主要集中在第207~215天 (7月26日—8月3日) 之间;而五台山、陇中高原和青海东北部等高原山地,降水主要集中在第217~225天 (8月7日—8月13日) 之间。由此表明,黄土高原降水量及集中度主要受控于季风对降水水汽输送时空特征影响,而集中期同时还受地形影响。

|

图 10 黄土高原降水集中度、集中期空间分布图 Figure 10 Spatial distribution of concentration degree and concentration period of precipitation in the Loess Plateau |

笔者基于黄土高原73个气象站点、1961—2014年的降水日值数据,通过多种方法,分析黄土高原降水的时空分布和变化特征。

1) 黄土高原降水量年际变化幅度较大,54年来,整体呈不显著下降趋势,在2000年之前持续下降,2000年之后有所回升,与以往研究结论基本一致[24-25]。年内降水集中在夏季,其中,7月29日—8月13日间,降水最为丰沛。整体来看,54年来降水年内分配存在集中程度逐渐上升,且集中期逐渐延后趋势。空间上降水由东南向西北呈阶梯状逐渐减少,而降水的变差系数则与之相反。这主要受黄土高原地理位置和海拔高度等条件的影响,秦岭山脉对冬季风南下和夏季风北上的阻碍作用,暖湿气团由南向北推进的过程中,水汽质量分数愈来愈小,使得陕北黄土高原形成降水的概率也从南到北逐渐减少,形成降水量分布南多北少的趋势[26];同时,黄土高原的沟、梁和峁等中、小地形 (坡度、坡向和植被条件等) 对局地降水,也具有重要影响,从而形成高原降水的局部差异性。如穆兴民等[17]通过计算得出秦岭北坡、太行山西坡等背风坡,可使降水比理论值减少5%~7%,干旱及荒漠区减少14%左右,高原中的突立山系 (如六盘山一陇山),则使降水增幅约16%。此外,因受副热带高气压带季节推移速度、作用程度和时间跨度等多方面影响,黄土高原降水集中度在空间上表现出由东南向西北递增的变化趋势,集中期则表现为平原和谷地地区的集中降水时间较早于高原和山地地区。

2) 黄土高原不同气候区降水特征存在明显差异。年降水量半湿润区>寒旱区>半干旱区>干旱区,半湿润区为干旱区的3.06倍。半湿润区降水下降趋势最为显著,其他气候区降水也均呈下降趋势,但不显著。各区降水波动幅度与降水量相反,为干旱区>半干旱区>寒旱区>半湿润区;此外,各气候区年内降水均集中于夏季,集中度为干旱区>半干旱区>寒旱区>半湿润区。降水集中期由东向西呈现逐渐推迟现象,这一空间分异现象的产生,与各分区的纬度和海陆位置,以及东亚季风和青藏高原季风对各个区的作用强度有关。黄土高原地区夏季降水水汽主要源于东亚季风,而东亚季风主要对其东南部大半个区域产生影响[27]。干旱区基本上位于东亚季风区的末端,所以其夏季降水量与其他气候区相比最少,使得干旱区年降水量与处于东亚季风控制区的半湿润区降水特征明显不同;而寒旱区处于内陆区,弱化了东亚季风对该区域的作用力[28],但其靠近青藏高原,高海拔增强了降水过程的产生,使其降水量高于半干旱和干旱区,进而说明青藏高原对寒旱区气候的影响明显。

3) 近50多年,整个黄土高原地区及不同气候区的年降水量均呈减少趋势,但年内分配趋向于集中,这与相关研究获得黄土高原暴雨量及次数未呈减少趋势相一致[27];而年降水集中和暴雨多是诱发水土流失的最主要原因之一,在此趋势下,水土流失状况将会更严重,势必会对黄土高原地区生态建设与植被恢复工作造成严重影响。因此,深入分析黄土高原暴雨的水汽来源、形成条件和影响因素等,将是进一步开展的研究内容。

5 结论黄土高原各气候区因地理位置和季风作用强度差异,各气候区降水量及其波动幅度和集中性表现出较大的时空差异。

1) 黄土高原及其各气候区的降水量年际变化,均表现为不显著波动下降趋势,全区下降幅度为-0.79 mm/a,其中,半湿润区下降幅度最大,为-1.39 mm/a;年内降水分配均集中于夏秋季节,集中期多为7月29日—8月13日间;除寒旱区外,其他气候区及黄土高原全区都存在集中度逐渐升高,集中期逐渐推后的趋势。

2) 黄土高原降水量在空间上表现由东南向西北阶梯状递减,为半湿润区>寒旱区>半干旱区>干旱区,而降水量变差系数与之相反 (由东南向西北阶梯状递增);集中度由南向北递增,集中期受地形影响表现为平原和谷地等低海拔地区早于高原和山地等高海拔地区。因各气候区地理位置和季风强度的差异,波动幅度和集中度表现为干旱区>半干旱区>寒旱区>半湿润区,集中期由东向西 (半湿润区向寒旱区) 逐渐由7月份推迟至8月份。

| [1] | SHARMA C S, BEHERA M D, MISHRA A, et al. Assessing flood induced land cover changes using remote sensing and fuzzy approach in eastern Gujarat (India)[J]. Water Resources Management, 2011, 25(13): 3219. DOI: 10.1007/s11269-011-9853-7. |

| [2] | DJURO R, MLADJEN AĆU2. Measuring scales for daily temperature extremes, precipitation and wind velocity[J]. Meteorological Applications, 2014, 21(3): 461. DOI: 10.1002/met.2014.21.issue-3. |

| [3] | ZHANG Qiang, GU Xihui, SINGH V P, et al. Spatiotemporal behavior of floods and droughts and their impacts on agriculture in China[J]. Global and Planetary Change, 2015, 131: 63. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2015.05.007. |

| [4] | ZHANG Qiang, LI Jianfeng, SINGH V P, et al. Spatio-temporal relations between temperature and precipitation regimes: implications for temperature-induced changes in the hydrological cycle[J]. Global and Planetary Change, 2013, 111(4): 57. |

| [5] | BARSUGLI J, ANDERSON C, SMITH J B, et al. Options for Improving Climate Modeling to Assist Water Utility Planning for Climate Change[R/OL]. Water Utility Climate Alliance White Paper, September 17, 2009. http://www.amwa.net/galleries/climate-change/WUCA_models_whitepaper_120909.pdf |

| [6] | SHARMA C S, MISHRA A, PANDA S N. Assessing impact of flood on river dynamics and susceptible regions: geomorphometric analysis[J]. Water Resources Management, 2014, 28(9): 2615. DOI: 10.1007/s11269-014-0630-2. |

| [7] | AĆU2 URI AĆU2 M, JANC D. Analysis of predicted and observed accumulated convective precipitation in the area with frequent split storms[J]. Hydrology & Earth System Sciences Discussions, 2011, 15(12): 149. |

| [8] |

王庆, 马倩倩, 夏艳玲, 等. 最近50年来山东地区夏季降水的时空变化及其影响因素研究[J].

地理科学, 2014, 34(2): 220.

WANG Qing, MA Qianqian, XIA Yanling, et al. Spatial-temporal variations and influential factors of summer precipitation in Shandong region during the last 50 years[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(2): 220. |

| [9] | KUNDZEWICZ Z W, ROBSON A J. Detecting trend and other changes in hydrological data[R/OL]. World Climate Program-Water. World Meteorological Organization, Geneva (WMO/TD-No. 1013), 2000. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/series.php. |

| [10] |

钟水新. 东北冷涡结构特征及其强降水形成机理研究[D]. 北京: 中国气象科学研究院, 2011: 82.

ZHONG Shuixin. Structural features of cold vortex and its formation mechanism of heavy rainfall over north China[D]. Beijing: Chinese Academy of Meteorological Sciences, 2011: 82. |

| [11] | GRAY V. Climate change 2007: Working Group I Report "The Physical Science Basis"[J]. Energy & Environment, 2007, 18(3): 433. |

| [12] |

许秀泉. 黄土区微型蓄雨设施水体水质变化及对饮水安全影响[D]. 北京: 中国科学院大学, 2014: 1.

XU Xiuquan. Water quality variation in micro-storage facilities and its influences on safety of drinking water in the Loess Plateau[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 2014: 1. |

| [13] |

王志杰. 延河流域植被与侵蚀产沙特征研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2014: 9.

WANG Zhijie. Characteristics of vegetation and erosion sediment yield in the Yanhe Watershed[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Science, 2014: 9. |

| [14] |

罗娅, 杨胜天, 刘晓燕, 等. 黄土高原次降雨径流产沙变化及其与雨强和植被盖度变化的相关性[J].

干旱区研究, 2015, 32(4): 698.

LUO Ya, YANG Shengtian, LIU Xiaoyan, et al. Changes in event-based rainfall-runoff-sediment and the relationships between these changes and rainfall intensity and vegetation coverage variations in the Loess Plateau of China[J]. Arid Zone Research, 2015, 32(4): 698. |

| [15] |

田风霞, 赵传燕, 冯兆东. 黄土高原地区降水的空间分布[J].

兰州大学学报 (自然科学版), 2009, 45(5): 1.

TIAN Fengxia, ZHAO Chuanyan, FENG Zhaodong. Spatial distribution of precipitation in the Loess Plateau region[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Science Edition), 2009, 45(5): 1. |

| [16] |

卢爱刚. 半个世纪以来黄土高原降水的时空变化[J].

生态环境学报, 2009, 18(3): 957.

LU Aigang. Spatial and temporal precipitation variation on the Loess Plateau in the past half century[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2009, 18(3): 957. |

| [17] |

穆兴民, 陈国良. 黄土高原降水与地理因素的空间结构趋势面分析[J].

干旱区地理, 1993, 16(2): 71.

MU Xingmin, CHEN Guoliang. Analysis on the space structure trend area of precipitation and geographical factors in the Loess Plateau[J]. Arid Land Geography, 1993, 16(2): 71. |

| [18] |

余卫东, 闵庆文, 李湘阁. 黄土高原地区降水资源特征及其对植被分布的可能影响[J].

资源科学, 2002, 24(6): 55.

YU Weidong, MIN Qingwen, LI Xiangge. The features of precipitation in the Loess Plateau and its possible impacts on vegetation distribution[J]. Resources Science, 2002, 24(6): 55. |

| [19] |

冯光扬. 水文年内不均匀系数的探讨[J].

山地研究, 1991, 9(1): 27.

FENG Guangyang. A Discussion on coefficient of non-uniformity in hydrologic Year[J]. Mountain Research, 1991, 9(1): 27. |

| [20] |

汤奇成, 程天文, 李秀云. 中国河川月径流的集中度和集中期的初步研究[J].

地理学报, 1982, 37(4): 383.

TANG Qicheng, CHENG Tianwen, LI Xiuyun. Preliminary study on the degree and time of concentration on monthly runoff of Chinese streams[J]. Acia Geographica Sinica, 1982, 37(4): 383. |

| [21] | MANN H B. Nonparametric tests against trend[J]. Econometrica, 1945, 13(3): 245. DOI: 10.2307/1907187. |

| [22] |

于洋, 卫伟, 陈利顶, 等. 黄土高原年均降水量空间插值及其方法比较[J].

应用生态学报, 2015, 26(4): 999.

YU Yang, WEI Wei, CHEN Liding, et al. Comparison on the methods for spatial interpolation of the annual average precipitation in the Loess Plateau region[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2015, 26(4): 999. |

| [23] |

刘宪峰, 任志远, 张翀, 等. 1959—2008年黄土高原地区年内降水集中度和集中期时空变化特征[J].

地理科学进展, 2012, 31(9): 1157.

LIU Xianfeng, REN Zhiyuan, ZHANG Chong, et al. Inhomogeneity characteristics of intra-annual precipitation on the Loess Plateau during 1959-2008[J]. Progress in Geography, 2012, 31(9): 1157. DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.09.006. |

| [24] |

晏利斌. 1961—2014年黄土高原气温和降水变化趋势[J].

地球环境科学, 2015, 6(5): 276.

YAN Libin. Characteristics of temperature and precipitation on the Loess Plateau from 1961 to 2014[J]. Journal of Earth Environment, 2015, 6(5): 276. |

| [25] |

程楠楠, 何洪鸣, 逯亚杰, 等. 黄土高原近52年降水时空动态特征[J].

山东农业大学学报 (自然科学版), 2016, 47(3): 388.

CHENG Nannan, HE Hongming, LU Yajie, et al. Spatial-temporal dynamic characteristics of precipitation in the Loess Plateau, China for Recent 52 Years[J]. Journal of Shandong Agricultural University (Natural Science Edition), 2016, 47(3): 388. |

| [26] |

刘引鸽. 陕北黄土高原降水的变化趋势分析[J].

干旱区研究, 2007, 24(1): 49.

LIU Yinge. Analysis on the change trend of precipitation in north Shaanxi Province in the Loess Plateau[J]. Arid Zone Research, 2007, 24(1): 49. |

| [27] |

王麒翔, 范晓辉, 王孟本. 近50年黄土高原地区降水时空变化特征[J].

生态学报, 2011, 31(19): 5512.

WANG Qixiang, FAN Xiaohui, WANG Mengben. Precipitation trends during 1961-2010 in the Loess Plateau region of China[J]. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(19): 5512. |

| [28] | CUI Buli, LI Xiaoyan. Stable isotopes reveal sources of precipitation in the Qinghai Lake Basin of the northeastern Tibetan Plateau[J]. Science of the Total Environment, 2015(527/528): 26. |

2017, Vol. 15

2017, Vol. 15