ZHANG Shuguang, Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences.

借助经验研究,一些学者采用“个体化”视角来讨论中国社会正在发生的变迁(阎云翔,2006;贝克等,2011)。从社会心理学有关自我构念(self construal)的角度来看,所谓“个体化”是个体的自我边界更为坚实、清晰,自我变得更为独立的过程。这样的自我,在社会心理学中被称为“独立自我”(independent self)。与之相对应的是“互依自我”(interdependent self),其特点是那些对个人来说的重要他人会被包容在个体的边界之内,形成“你中有我、我中有你”的相互依赖关系(Markus & Kitayama, 1991)。

镶嵌在差序格局关系网中的个体是互依性自我的一种类型,人们彼此之间会根据“尊尊亲亲”的伦理规定,与他人形成相互依赖。然而,随着社会变迁,个体经由一些途径逐渐变得更为独立,这一变化被称为“转型性的变革”(阎云翔,2011)。这些途径之一,就是因空间上的流动,脱离原有的亲属、熟人网络,进入“生人社会”。这可能迫使个人更多获得一些组织成员身份,从而推进个体化过程。为此,通过考察大学校园中的一个普遍现象——“同乡会”,本文试图借此具体而微地探究个体化过程是否发生和如何发生。

大城市的高校学生中活跃着一些由来自同一学校的不同院系、不同年级而同一地域的学生组成的同乡群体,俗称“同乡会”或“老乡会”。同一籍贯的学生在同乡会的组织下常在一起活动,共度在异乡的时光。特别是在一些重要节日(例如中秋节、国庆节、新年等)、重要时段(例如新生入学、新学期开学、毕业等)和重要事件(例如,四川籍学生在汶川大地震之后)中,同乡兼校友(或同系、同班、同级、同社团)的人就会参与进来。地缘社团的成员原本大都并不相识,但是借助对故乡的熟悉、故乡生活的经历和一些人脉,彼此之间成为不曾相识的“熟人”,感到一种亲切。将异地老乡关系组织起来的同乡会,在中国转型社会中,似乎为在个人层面从“熟人社会”到“生人社会”的转变提供着一个特殊的平台。然而,同乡会这样的组织具有什么样的性质呢?它为个体提供的是旧有的差序格局的社会结构背景,将每个人作为关系网上的节点,还是为个体提供某些组织规则,将个体化的个人作为“成员”而凝聚起来呢?

人类学家许烺光(1990)曾在其著述《宗族·种姓·俱乐部》(Clan, Caste and Club)中对中国人、印度人和美国人的处世态度进行了跨文化的比较,认为三个民族各自以其母体文化为背景,拥有自己独特的民族性——世界观、心理文化取向和行为模式。中国人的处世态度以情境取向和相互依赖为特征,印度教徒的处世态度以超自然取向和片面依赖为特征,美国人的处世态度则以个人取向和自我依赖为特征。它们分别对应着三种不同的社会交往形态,即宗族、种姓和俱乐部。在许烺光看来,中国人的处世态度与美国人的处世态度是处世态度的两极面向,前者强调相互依赖,个体自我在社会生活中受亲族组织的牵制和制约,并在其中处于一个稳定的位置,很少能发展出超出其亲属边界的第二群体;而后者则强调自我依赖,崇尚个体自立、自主,基于自己的自由意志与人打交道,应对所遭遇的一切困难,其社会交往呈现出较强的水平化取向。从许烺光的这一观点来看,大学校园里的同乡会这一形式中所蕴含的性质当属传统中国宗族文化的延续,简单地说,可以将它看成一个关系网。但是从现象上看,同乡相聚在一个组织中,又好像带有美国文化性质的俱乐部。说它像关系网,是因为它的身份资格来自差序格局中的一环:在外乡中最为接近中心——自己——的一种关系。因为这时,家人、邻里、亲属、以往的朋友、熟人都不在身边,同乡比起陌生人在差序格局中的位置更接近圆心(己身);说它像俱乐部,是因为它是以相同身份——大家都是同乡,都有资格加入同乡组织——作为成员资格(membership),而且在加入同乡组织之前,大家一般彼此并无交往历史。在这种情境中,同乡关系不是已经有所交往的熟人或邻里,而是仅仅以来自同一地区作为进入同乡会的资格。组织中的非正式关系是很常见的现象,但是,关系网的组织化就值得探究了。研究发现,华人关系的建立、保持和中断有其独特之处(杨宜音,2001),但是在这方面,缺乏关系向组织化的演变过程这一角度的考量和探索。因此,本文试图探讨,在学生同乡会中,关系网和俱乐部这两种性质是否会同时存在?在什么条件下存在?是分别独立存在还是相互缠绕,抑或是表为俱乐部,里为关系网?在中国熟人社会传统下,同乡会是否蕴含着“生人社会”的某些规则?人们如何通过这两种性质的交往使自己的社会生活需要得到满足?从身份认同的角度看,学生同乡会能否为其成员提供双元身份认同的平台,并且借此平台,其成员完成身份协商和身份转变的过程?

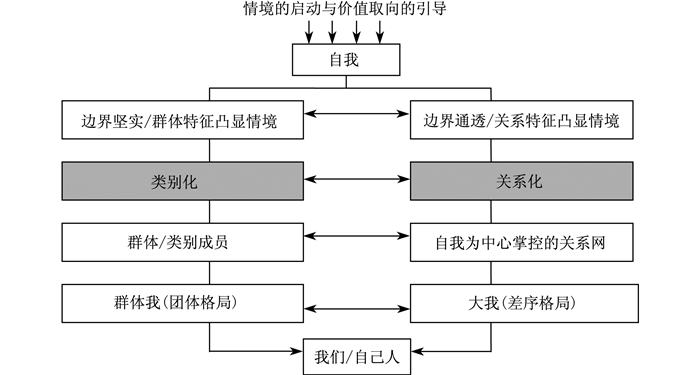

为回答这些问题,本文采用双通道“我们”的概念模型(杨宜音,2008)。这一模型认为,中国人的“我们”概念形成的路径可能是两个而不是一个,即分别为“关系化”和“类别化”(参见图 1)。其中,“类别化”是指,当一个个体将自我与一个类别——以与其成员的同质性为基础——建立心理联系之后,会形成对该类别的认同(identification),进而会建构、凸显与该类别以外的人或其他类别相区隔的特异性(distinctiveness),由此形成“我们”概念。个体所认同的类别被称为“内群体”(in-group),而其他类别则被称为“外群体”(out-group)。这一个体与类别建立联系的心理过程被称为“自我类别化”(self-categorization)(Turner, et al., 1987)。在本文中,通过类别归属而形成群体凝聚的机制,我们称为俱乐部式的“类别化”。

|

图 1 情境化的“我们”概念形成机制 |

“关系化”则是指通过包容关系他人而形成“我们”概念的心理过程。在比较传统的乡土中国,存在着“自己人”式的“我们”概念。它的特点是:(1)个体的自主性。个体将高关系先赋性和高关系交往性的他人包容进入自我的边界,形成所谓“自己人”,而将低关系先赋性和低关系交往性的他人排斥在自我边界之外,形成所谓“外人”。(2)边界的通透性。无论是外人还是自己人,都可能因改变在这两个维度上的特性而从“自己人”变为“外人”,或者从“外人”变为“自己人”。(3)边界的伸缩性。在不同的情境中,个体划定的边界是不同的,因而被包容在“自己人”边界内的人数也有多有少。以上这些特性均来自“关系”所具有的情感、义务和信任的伦理规定性(杨宜音,2001),其中,特别是亲密的情感诉求和表达的需要,将人际关系笼罩在“亲情”的追求和判别之下。本文中,在关系运作基础上形成群体凝聚的机制,我们称为编织关系网式的“关系化”。

根据这一模型,本文需要回答的问题是:在人际交往中,表现为关系网的关系化过程和表现为俱乐部的类别化过程如果是共存的话,那么,关系化和类别化是如何共存的?具体的过程是怎样的?本文提出差序格局的知觉定势和凸显的关系类别化情境作为路径选择的两个中介因素,以流动适应与交往性吸引方面的变化作为调节因素,希望通过对大学同乡会的质性研究来厘清概念,建立分析框架。

二、概念和理论 (一) 乡情与同乡反观中国社会史,不难发现,封闭静止的农耕文化使得民众对累世同居的乡土社会生发出强烈的心理依赖感和安土重迁的行为取向。“自己人/外人”的人际交往和分类模式,将人们的情感、信任和责任局限于“自己人”之中,而作为别人眼中的“外人”将意味着孤立无援、清冷无助的境遇。“出门一里,不如屋里”、“在家千日好,出门一时难”、“家贫不是贫,路贫贫煞人”、“金窝银窝,不如自己的狗窝”等俗语就佐证了这一点。从社会心理学的角度看,对背井离乡情境的负面情绪体验(焦虑、孤独、无助、怀乡)是流动后得不到原有充分的社会支持,难以融入新的寄居地文化、获得新的社会资源等原因造成的。

人口流动在一定程度上对人们原有的心理社会稳态(psychosocial homeostasis)1形成了挑战。为了生计和发展,人们不得不背井离乡,远离亲人,生活于一个陌生人组成的社会,于是,生存的意义感和秩序感都亟待重建。这对具有相互依赖的文化心理取向,仰赖家庭或宗族这一初级群体来解决其生活问题的中国人而言,确为一个难题:身在异乡,人地两疏,血缘、地缘关系无从迁转,只能栖身于陌生社会的边缘。

1. 心理社会稳态是人类学家许烺光(Hsu, 1985)提出的一个过程性概念。他认为,对每一个活着的人来说,“人”不是一个固定的实体,如同人体处于动态平衡状态,它是一种模型或结构,在其中每一个人都寻求保持令人心理满意的心理平衡和人际平衡。

在此境况下,寄居者一般会寻求并建立另一种亲族性质的纽带,以期能够归属并受助于特定的次级群体。人们对这一纽带的采认实质上是其在异乡的境遇激活了相关心理图式,进而将身边的人群区隔为“自己人”和“外人”。由于原有的血缘亲属框架无法采用,因而,在异地他乡沿用“自己人/外人”的信任、情感、义务的思维定势下的认知框架,一方面将通过交往建立的友人关系作为替代,发展为“拟亲属关系”;另一方面,将同样流落在外的同乡作为先赋性关系纳入“自己人”和“外人”的分类系统。如果仅仅是这种改变,同乡与传统的“自己人/外人”分类系统并无差别,仅仅是以差序格局中的较远的先赋性关系补充和替代了较近的先赋性关系。然而,一个值得细究的问题是,同乡在个体的差序格局中固然处于某个亲疏位置,但是“同乡”概念一般是作为先赋性关系远近判断的参照系,那么,当在异地他乡“同乡”关系被启动后,同乡是一种差序格局中的人际关系(同乡与同乡之间的对偶角色交往),还是一种相同属性的群己关系(同是该地域的一个成员)?它是否蕴含着一种转换的可能性以及适应“生人社会”的可能性?

(二) 自我类别化过程中的显著性在现实生活中,人们总是会通过类别化的社会认知过程,将自身与某一社会类别或社会群体联系起来,成为其中的一员(Jan & Peter,2000)。当一个人同时具有多种社会类别或群体成员身份的可能性时,情境的启动和个人的选择就会使某一身份在特定条件下凸显出来,具有一定的显著性。

当个体获得某一显著社会类别或群体成员身份,即可能增强群体成员身份对知觉和行为的影响,并且增强他人对于这个个体的身份印象(Brewer,1979;Hamilton,1979)。例如,当一些女大学生与一些男大学生在一起讨论课堂作业,性别身份的显著性就增强了;而当这些女大学生与一些男女中学生在一起活动,大学生的身份就被凸显出来。因此,新的身份的凸显与情境的启动有极大的关联(Turner, et al., 1987)。

凸显身份与个体的选择也有密切关系。当个体认定某一身份,并且表现出与该身份的行为规范一致的行为时,这一身份的显著性就会很高。例如,假如一个女大学生在外出旅游时,更希望自己的大学生身份被凸显,而不是女性或者游人身份被凸显,那么她在行为中就会表现出自我认定的大学生行为方式。

身份显著性在分析同乡交往的启动和保持中非常重要。它可以帮助理解同乡关系凸显的情境因素和个人选择。

(三) 交往性关系当类别或群体成员进行交往后,群体成员的个性化会模糊群体的边界,并因此减弱该群体成员身份的显著性。人际交往的可能结果有两个:一是使得吸引、交换等表达性与工具性的人际关系建立与保持的社会心理机制变得重要,而社会身份认同的作用变得次要;二是个体重新进行自我类别化(也称作“再类别化”)或者重新进行关系化,改变原有情境启动的或自我选择的显著的身份。

交往展示的显著性改变,使我们不仅在情境中而且在互动过程中认识同乡关系。因此,社会情境和个体选择相互建构是理解同乡关系形成和变化的关键。

交往性关系本身是一种获得性关系,但在中国社会、文化背景下,既有可能通过拟血亲关系复合成为中国社会、文化中特有的“关系”(Guanxi),也有可能以个体间相互吸引、相互交换来保持或中断人际连带,关键是个体的自我边界是坚实独立的,还是通透伸缩的,也就是由是否存在差序格局的认知定势来决定。

三、研究对象与方法本文以在校大学生作为研究对象。选择在校大学生的主要原因是:大学生群体的同乡交往比较普遍,特别是在一些大都市,学生来自全国不同地区,同乡会、老乡会成为学校生活的一个组成部分。其次,大学同乡会从性质上较之其他同乡会更为单纯,并无政府或经济实体的介入,比政府或企业办事处的功能少很多,也没有海外移民的文化背景,比较容易简化同乡交往行为,从而更直接地探讨同乡关系形成的社会心理机制。第三,大学生比较善于陈述和概括自己的体验,也比较适宜与研究者一起进行分析和讨论,使研究的探索性能够得到充分实现。

研究采用半结构化访谈方法。访谈以一种日常生活对话的形式进行,研究者仅列出访谈要点,根据受访者的言谈反馈灵活展开。

研究通过BBS招募与熟人引介两种方式,先后从某大学在校生中选取9名被访者(以访谈达到资料饱和为准,即数据趋同、再无有价值的新信息出现,且足以支撑研究即停止招募被访者),其中包括2名在读本科生(一个是大三学生,一个是大四学生),7名在读硕士生(来自辽宁、陕西、重庆等地方院校)。访谈中,在征得被访者同意后,使用录音设备记录了访谈内容。每一次访谈结束后,将录音转录成文字,呈示给被访者进行审核。

在获得完整详细的访谈文本后,本研究对文本进行了质性分析。具体步骤是:(1)在全面深入理解访谈文本的基础上,依照一定编码体系对其进行初步编码;(2)对访谈文本进行详审,梳理相关资料,从中抽绎出相应的理论构念,来诠释所获得的文本;(3)讨论所抽绎出的理论构念;(4)尝试回答前文提出的问题,讨论自下至上的归纳与选择研究题目时的思考是否一致。

四、结果分析 (一) 差序格局的认知定势浸润在中国传统文化中的人,由于社会结构的差序格局的性质,也会将这一性质迁移到人际认知中,即把被认知对象放入“尊尊亲亲”的差序格局的认知框架中进行定位。这也是许烺光所谓的“心理社会稳态”的意义,即中国人在亲属网络中容易获得亲密关系和保持亲密关系,而无需借助偶像就能保持其心理社会稳态。下面的访谈文本就典型地说明了这一点。

出了一个省,一个省的就是老乡;出了国,一个国的就是老乡。在我心里边是这个概念。然后又比如说去自己本省读书,来自同一个市里的就是老乡,感觉就是更深一点,反正就像剥竹笋一样,一层一层的。(1-G-2)

(二) 类别凸显的条件通过相应的访谈文本分析,可以发现,同乡类别作为社会支持的资源在流动中凸显出来。其原因有三:一是在面向全国招生的院校中比较容易接触到同乡;二是同乡具有强烈的符号差异,有着与非同乡鲜明的差别(包括方言、习俗、祖籍地、信仰、集体记忆);三是同乡在个体的差序格局思维框架中,属于在异地与自己心理距离最为接近的一类人。这三点使得个体在类别化过程中满足了“相对易取性” (relative accessibility)、“标准切合度” (normative fit)和“比较相符度” (comparative fit)。

依自我类别化理论(Turner, et al., 1987),社会认同本质上是自我分类的凸显,而任何自我分类的显现都是分类的相对易取性、标准的切合度、比较的相符度三种因素交互作用的结果。其中,相对易取性是指个体在过往经验和当前预期、动机、价值取向、目标以及需要的影响下使用某一分类的难易度;标准的切合度是指背景中的刺激与个体所采用的分类标准相匹配的程度;比较的相符度则是指“我们之间”的差异相比于“我们与他们之间”差异的大小程度,它实质上就是一种元比较(meta-contrast)。这三个因素共同决定了某一自我分类在特定情境下能否被激活或凸显出来(Thoits & Virshup,1997)。

1.他乡中的同乡:相对易取性

谈到“同乡”,一般需要一个流动在外的情境或者对来自外乡者指称地缘关系、与外乡人对照时使用。前一种情境是使用同乡概念更为典型的场景,本文的分析主要从这一场景分析入手。正如受访者所言,寄居异地时人们遇到乡亲会以“同乡”或“老乡”相称。

我觉得老乡或者同乡这个概念是在跨出一定地域才能产生的。所以说,大一和别人一起去上大学嘛,那时候不叫老乡,叫同学。进入大学之后,才开始有老乡的概念。(1-B-1)

当我到县城读书时,我第一次对来自同一个乡镇的同学亲近一些,只因为我们来自于同一个乡镇,但这时我们不称彼此为老乡,因为这个圈子还不够大,来自于不同乡镇的同学差异不是特别大,还没有使我觉得有太大的文化或习俗的冲突。真正产生老乡的概念还是在进大学以后,因为这个时候我才体会到了一种巨大的差异,使我要寻找我过去那个生活环境中的一切事物,寻找一种故乡的味道,一种亲切的家的感觉……刚进大学的一段时间里我特别想家,一看到有江苏老乡会的海报我就有种莫名的冲动。记得第一次参加老乡会,我和几个老乡在大校门的毛主席雕像下聊了好长一段时间,大家都舍不得离开。我觉得那时只有他们是最理解我的。(2-F-1)

(问:你能不能回忆一下自己是什么时候开始产生老乡概念的呢?)我想应该是从进大学以后的一段时间产生的吧……来到这里,我发现很多人说话的口音和我们的差距太大了,寝室同学的生活习惯也不同,有一次出去买东西还被别人骗了,这时我才发现家是最温暖的地方,我当时好想家啊。那时常常打电话回家,每打一次就哭一次,爸妈还埋怨我没有听他们的话……后来看到有辽宁老乡会的海报,我当时就抱着一种复杂的心情去参加了,觉得既亲切又好奇。再后来认识了几个老乡,我们都很谈得来,现在大家还常常联系,互相帮助。(2-E-1)

因为当我们没有离开自己出生和成长的地方的时候,我们不太会有老乡的概念。当我们的活动圈子逐渐扩大时,面对的陌生人越来越多,在第一次交往的时候,大家总要找共同点,其中来自于同一个地方就是一个最大的共同点。(1-F-2)

刚刚来到异地他乡,个体感到与原有环境的巨大差异,原有社会支持系统(社会关系,例如家庭)的功能减弱,需要寻找和建立新的支持系统,而最为便利、交往成本最低的关系便是学校中的同乡关系。同乡之间,相似性高,个体在这种交往中既可以重温故乡的旧情,也可以得到具体而微的帮助。这种与同乡建立关系的动机是为了适应新的环境,因此,对大学新生来说显得比较重要。

2.同乡之“乡”:标准切合度

籍贯并非只是一个简单的地理概念,它有着丰富的社会、历史及文化意涵。籍贯相同意味着彼此之间共有和共享更多的社会文化特征,其中包括生活习惯、文化习俗、方言土语、社会记忆、区域性性格特征等多个方面。事实上,人们在长期的社会实践中必定会基于相关的知识经验,以生于斯、长于斯的原籍地为核心发展出相应的认知图式。即使是同籍者,他们有关原籍地的社会认知图式作为一种个体建构也不尽相同,但可以肯定的是,来自同一原籍地的人们因受到同一地域文化的模塑,会发展出相同的思考世界的方式(对个体而言,它具有一定的先在性),他们对原籍地有着相当程度的共识理解。这种共识理解实质上是一种文化建构,也被称作“共享现实”(shared reality)(Hardin & Higgins, 1996;Echterhoff, 2012)。在现实生活中,文化建构与个体建构是相互肯定的,并最终会使个体建构与文化建构趋于一致。这也就注定了有关原籍地的共识理解作为一种地方性知识,会相当普遍地被同化入同籍者的认知图式中去,进而地缘认同凸显的社会心理过程便会发挥其应有的作用。这种作用可粗略地概括为以下两点:一是提供认知资源支持,很难想象一个自我归类过程没有相应的认知资源支撑;其二是简化社会认知过程,使之与有限的认知容量相适应。

从访谈文本可以看出,受访者在对“同乡”进行地域性限定的背后,实际上是采用“同乡”来指代群体的共同性或同质性。例如,受访者B来自内蒙古自治区呼伦贝尔盟(以下简称呼盟),从地理位置上说,内蒙古幅员辽阔,东西两端相距千里,因此B自觉其对东北的心理认同度要高于对内蒙古的认同度。她说:

最初的时候,你觉得生活在一个地方的就是老乡,可时间长了就会发现只有生活在你那个地区的人才真正是你老乡。(1-B-3)

在我的概念里,老乡是和我有着共同生活背景的。比如我们家那一块,我就不需要问,咦,你们家怎么怎么样。但是我要和(内蒙)中西部交往,就会问你们家怎么怎么样,比如说有没有草原,你们家什么口味,你们家的口音怎么怎么样。我们和中西部文化差异非常大,我们和东北接近,我们的生活习惯、口音、表达方式、性格和东北人太相似了,太接近了。相反,在内蒙的中西部这一块,口音就是不一样的,吃饭的口味是不一样的,气候也是不一样的,生活方式差异都很大。(1-B-6)

我原来想着把他们(临近地区的东北人)看作老乡……但是我觉得把他们归到老乡这个概念里,我脑子里其实不太承认这一点。我一直在强调老乡是一个地域性的概念。尽管说我和内蒙古中西部这一块在心里不是很(认同),但我嘴里会说我们是老乡,因为我们来自内蒙古。但西北部,我知道和他们差异很大,跟他们交往就要重新了解。东北这一块,我在心理上的亲切感与认同感要强于中西部,他们的那些东西我可能更了解,但是老乡这个概念不能扣到他们头上,因为我们来自不同的地方。你说他来自黑龙江,我来自内蒙古,那你说我们跨两个省是老乡,你觉得这合适吗?我觉得还有一些表面上共同的东西来支撑这个概念。或者他说他是东北的,我说我也是东北的,可以说咱俩是半个老乡。(1-B-7)

特别奇怪的是,每个省都有老乡会,但内蒙(人)在陕师大就没有老乡会。没有老乡会,只是有一个赤峰的老乡会,就是赤峰市的人。但那个赤峰和我们那儿是完全不搭界的。内蒙地域太大了,你要找老乡,不能说你是内蒙的,我也是内蒙的,ok, 我们就是老乡了。要是找的话,我们只限在呼盟这一块儿,就不能跨到内蒙那么大一个界限,内蒙地域太大。可能我要是见到一个东北人就比见一个什么赤峰人、呼和浩特人都觉得亲切。就是你生长在那个环境,而不是生长在这一环境,这是不一样的。我不会把呼和浩特人当老乡……(1-B-2)

基于以上文本叙述,可以看出同乡认同的“乡”是以行政区划为基础的,但是,地域的接近对于行政区接壤处的人有一定影响,这就引出了地域上承载的文化含义。

3.同乡之“同”:比较相符度

个体认定哪些人是同乡呢?籍贯是区隔“同乡”与“非同乡”的重要符号。它限定了“同乡”须是来自同一个地方的人。然而所谓“同一个地方的人”的界定也会随环境的不同而不同。它受到决定分类的比较相符度的限定。正如受访者所言:

老乡就是在地理上与我有相互瓜葛的人,或者说有共同点的人吧。一般提到“老乡”这个词,首先想到的是大家来自于同一个地方,如同一个县、市、省。(1-F-1)

比如一个聚会上或一个班上都是湖北人的时候,我就会去区分。比如我们班30个人,来自24个省市,其中有5个人都是湖北的,来自湖北不同的地方……那个时候我就会区分,哪个跟我是一个地方,哪个跟我不是一个地方。(3-D-3)

(在本省读大学时)我就觉得这是湖北省,到处都是湖北人,没觉得有老乡的概念……直到来到北京,出了湖北省,才觉得他是湖北的,他是我老乡。然后觉得这边好多(人)都是北方的。(1-D-2)

我们现在的西南大学,四川、重庆地区的同学比重很大,他们找老乡一般都是找来自于一个市、一个县甚至是一个学校的同学,他们把这个范围缩小了,不像我们只要是一个省来的都觉得非常亲切。在整个学校我才认识三个我们辽宁省的老乡。(1-E-3)

我看我们那儿老乡会办得比较好的就数云南的了。因为我们学校在云南招的比较少,刚招两年,大概有30来个,他们云南的在校园里一看就能认出来,比较黑的那一种。两个人搭讪,一听话音就知道他是云南的。(1-C-5)

像我们寝室广东的那位同学,她另外一个同学就住在我们那一层楼,几乎每天晚上都要碰到,一有什么事情,她们就会在一块说,而且用她们那儿方言说。那个上海的同学也是,比如说回家买火车票什么的,她都会跟她们那一帮上海老乡约好一起走,来的时候也一样。这都是很平常的事情,像聊天什么的。(3-D-7)

把什么人视作“我们”,一方面需要认定“我们”内部的共同点,另一方面需要比较“我们”与“他们”的差异。当同乡和外乡的差异足够大的时候,“同乡”就被选定了。例如,当整个学校只有三个可以被识别出来的辽宁人,其他大多是四川人、重庆人,那么辽宁人与川渝人之间的差别大过了三个辽宁人之间的差别。

(三) “关系化”凸显的条件以往关于“关系”的研究并没有将“关系化”与“类别化”作为两个在社会情境中相互竞争的路径来看待,而是将“关系化”作为中国传统熟人社会的一种行为方式和社会资本来看待。这种研究取向忽略了“关系”本身在外推到亲属关系之外后可能具有的类别特征,例如乡亲、朋友、同事等基于同质性而被类别化(关系的类别化和类别的关系化)的状况,进而忽略了对关系化产生条件的研究。本文认为,关系化需要的条件是“相对易取性”、“表达性与工具性需求满足”。

1.同学交往:相对易取性

有关中国人关系的研究表明,关系的建立与发展一般依赖两个维度的因素:一个是先赋性关系,也就是所谓“关系基础”(Guan-xi bases),比如血缘、地缘等;另一个是交往性关系,是通过相互接触,形成个体之间的情感、信任与义务的认定(杨宜音,2001;Chen & Chen, 2004)。

社会交往是人际关系建立与发展的一个过程要素。对于个体而言,籍贯作为一种地理性符号是与生俱来的,自己无法选择,因而与他人是否同籍同样具有一种不可抗拒的先在性。然而,同乡边界的确定比较灵活,既可以是有交往历史的,也可以是没有交往历史的,这就增加了类别的意味。从关系扩大到类别,而这一类别是比较容易在异地遇到的。这就是同乡关系出现的现实性。

2.相互吸引:表达性与工具性

同乡之间关系的发展状况最终取决于后继的来自表达性或工具性的相互吸引,而与地缘这一先赋性基础的连带越来越少。交往的结果可以有两种:一是“再类别化”,一是“再关系化”。

来看访谈文本:

尽管知道对方是老乡,会有一种亲切感,但真正交往的时候,就要看那个人是否值得信任,是否与自己合得来。(3-A-2)

是不是老乡并不是我选择好朋友的必要条件,虽然与老乡的第一次交往比较非理性一点,许多老乡也仅仅停留在一面之交上,而许多非老乡的同学往往成为了知心朋友。能否成为好朋友,特别是知心朋友,关键是要看有没有共同的爱好、性格、价值理念等,而是不是来自同一个地方显得并不重要。(3-F-2)

(问:面对老乡与非老乡,你在与他们的交往过程中心理感受会有所差异吗?)一开始会有的。要是随着交往深入一点的时候,我觉得另外一个地方的同学比我那个随州老乡还好,我的那种交往倾向就会有所偏差。但是,一开始听说是我们随州市的,他离我那么近,我肯定会偏向随州的。但最后就可能不再以地域来分是跟这人交往深还是交往浅,而是以这人到底怎么样来区分。(3-D-12)

我现在在学校也有几个比较要好的朋友,能说很多真心话,交流比较深入的话题,但他们不全是我的老乡,一个是四川的,一个是云南的。像我的老乡王X虽然和我比较谈得来,但我们其实并不十分了解,仅仅停留在老乡的交往层次上。四川那个朋友是个男生,我见到他就觉得很想说话,他很理解我,和我性格也差不多,我们常常有说不完的话题。我是学数学的,他也非常喜欢数学,他比我还厉害,我以前对数学还不是特别感兴趣,现在被他对数学的热情感染了,自己学起来也很投入。(3-E-2)

另外一个目前和我还有来往的老乡是一个女生,大家除了放假一起坐车回家以外,大多数时候都各忙各的事。她心情不好了也会打电话向我诉说,偶尔也会与她一起出去吃顿饭,但没有那种特别交心的感觉。所以,老乡并不是成为好朋友的必要条件。相反,我和几个不是老乡的同学交情很深,就是因为我们一起参加软件设计,一起申报学校的学生科研项目,这种共同的学习经历把我们连接在了一起。(3-F-3)

(问:那你们因为是老乡才更亲切吗?)嗯,或许有一点点吧,不过我还是觉得谈得来最重要,其实老乡这一成分也很少的。我跟她比较好可能还是因为跟她还是比较谈得来,住得近,在一起的时间也就比较多,有什么事情也好帮忙,而且现在我们还在一起读研,还有就是她在待人接物方面比我更成熟老练,经常教训我,我也需要跟她学习吧。(3-G-11)

由上可以看出,即便是同乡,如若物理距离阻隔、交往频次较低等客观因素对两人交往构成了明显障碍,或者说,交往双方在爱好、性格、价值取向等个性方面难以相互接纳,两人关系的发展也都将难以为继,虽可能保持在一种较浅的层次,但并不能建构起相应的人际信任,发展出相互的义务感、亲密感和更深层次的价值观共鸣。相反,即使交往对象是具有较少社会共同性的非同乡,但如若两人物理距离较近,交往频繁,并在个性方面也较为投合或具有一定的互补性,也同样可以建立起深厚的关系。

(四) 同乡会中人际交往的特点对访谈文本的分析表明,相比于非同乡,同乡会中的人际交往在关系的建立与发展上具有如下四个特点:

1.履行应尽义务

地缘作为一种先赋性关系基底,能够激活与之相关的角色图式,引导交往参与者彼此抱有一种“应有之情”。应有之情是一种义务之情,它是先赋性关系对人情感与行为的规定性。也就是说,当人们认可该关系的性质时,就会按照相应的社会规范来行为。这种情感并不是双方基于具体的交往经验而产生的自发性情感(喜欢或憎恶,积极或消极),即“真有之情”。受访者在访谈中曾频繁提到这一点,并认为它对人际交往有一定影响。

我是这样定位成一种传承。上一届的老乡照顾我,我照顾下一届的老乡,下一届再接着照顾以后来的。我不可能顾全两届,我把下一届带好就ok。我告诉她下一届就靠你了,后来我就没再管。在我们这儿,每一级都有接新生的义务,在接新生中,就会关注一下本地的学生,就是顺便就跑着找一下。(2-B-2)

2.共享文化共识

同乡之间具有相对较多的社会文化共识及心理认同度,能够降低个体之间的交往成本。而对非同乡来说,交往双方之间相对较少的社会文化共识及相对较低的心理认同度,极易导致两人在相互适应上的困难,从而不可避免地滞缓两人的关系发展。这在访谈中有鲜明的体现。

(问:你觉得与老乡交往和与其他人交往有什么不同吗?)肯定是有的,不过在交往的初期表现得明显一些。比如我听说对方是我的老乡,我一般会热情一点,没有什么戒心,和他一起说家乡话,大家很快就能成为好朋友。而和不是老乡的人第一次接触的时候不会这么快就进入角色,要去适应对方不太标准的普通话、语调和其他一些不太熟悉的表达方式,交流起来吃力一些。(3-F-1)

(问:同样是与人交往,老乡与非老乡有什么不同的地方吗?)我就觉得这是个性的原因吧,我就觉得肯定要先接触,而且我也觉得每一个人也都有他自己的优点,最后能不能成为那种长期交往的朋友,很多时候来说是一种缘分,而且应该说是在交往之后才能知道的。至于是不是老乡,可能会觉得如果是老乡的话,那就在有新鲜感的第二阶段(相互进行自我披露,开始启动交往)话题更多一些,就会讲以前去哪儿玩,怎么玩,挺好玩呀。但是真正到了第三阶段(逐步加深了解),大家在彼此深入了解对方的生活、性格各个方面以后,老乡这一层关系本身起的作用不会特别大。但是,要考虑的是,我们是在相似的文化环境下长大的,可能在某些性格方面会觉得彼此欣赏,比如我比较欣赏他的幽默……老乡这两个字本身并不代表任何趋势。只是在第一个阶段(打破陌生感),老乡更容易突破那层隔阂,不必那样太注重。第二阶段呢,因为是老乡,大家会聊得更多一些。(3-D-11)

那时候是觉得很亲切,我觉得都一样的,就像到了一个陌生的环境,突然冒出了与你曾经生活在同一个地方的人,你就会觉得很亲切,但这种亲切感随着新的社会关系和生活圈子的建立就会淡化。(2-B-1)

3.加深真有之情

虽然地缘作为一种先赋性关系基础,并不是同乡关系发展状况的决定性因素,但它与交往性的叠合势必会加深同乡之间的真有之情。

(问:那老乡成为朋友之后与其他那些不是老乡的朋友在心理距离、心理感觉上相比有差别吗?)那也有一点吧,得具体看。老乡(同时也是)好朋友跟好朋友相比,老乡好朋友更近,毕竟多了地缘这一层。要是一般老乡跟朋友比,那当然朋友更近了,因为感情毕竟是交往出来的,单凭老乡来套住一个人是不可能的,必须得有交往、有感情。(3-H-11)

4.补充亲近关系

同乡关系在个体的关系格局中属于不远不近的位置,在交往关系中又属于没有直接利害冲突的关系,因此,这类关系可以填补原有关系的不足,避免亲近关系和利害关系的负面交往后果,成为个体亲近关系类型的一种补充。

应该是有两个方面吧:一个方面是好久没联系了,突然想起来那种感觉;还有就是有时候心里积压了好多东西,想找人说,但你可能又觉得找室友、找老师都不很适合。这时,你一般不可能去找一个陌生人。你就会去找一个以前的同乡去说,他对你有一定的了解,他又不离你的生活本身很近,就是特别近的那种。比如,你们班级有乱摊派的问题呀,你就不可能给同宿舍里的人说,怕影响不好。你就可以给你同乡说,有一定的距离感,他对你也有一定了解,这样从心理释放的角度来讲效果更好一些。另外,大家小时候是一起长大的,有一些爱好吧……总之,老乡是一层亲密关系。另外一个是,有一定距离,大家不在彼此的利益范围之内,你说很多话会更加自由,更加能释放好多东西。(3-D-7)

反正老乡间感觉就是不一样,大家互帮互助。还有就是有了情绪上的问题可以找老乡聊聊,就算是不管用,但听到乡音的感觉还是很亲切的。(3-H-8)

看见同一个市的就比同一个省的亲,同一个区的比同一个市的亲,而同一个镇、同一个村就更不用说了。(3-G-1)

(五) 关系网和俱乐部的形成机制在社会流动日益普遍的今天,同乡交往将会越来越多地出现在日常生活中。探讨同乡交往的性质——究竟是俱乐部,还是嵌入在个体关系网中的一部分——不仅可以更深刻地认识同乡交往的社会心理学特性,而且可以提供对社会流动的心理适应问题的认识。本文在此使用“关系化”指代关系网建立与保持的心理过程,使用“类别化”指代俱乐部建立和保持的心理过程。

1.俱乐部的性质

每当大一新生入学报到时,同乡会中高年级的同学(多为大学二年级)会有组织地联络新来的同乡新生,或到新生住处嘘寒问暖,或在校园内张贴告示,集合同乡新生,欢迎他们的到来。这样的联谊活动经由新老同乡之间几近制度化的过渡交接而得以延续下去。受访者也都在访谈中谈到了这些近乎仪式化的实践。

是组织(老乡会)先找的我,因为每年只要有新生到,老乡会的同志都会到每个系去查看的,然后再列成一个表,一个一个去找。而且就算组织没找到你的话,毕竟一般每个系都有自己的人嘛,你也可以通过你所认识的一两个老乡、同学找到组织的。(3-H-1)

老乡会就像联谊会一样。一开始第一次离家相对比较远,人生地不熟的,很多人又都不认识,比较孤单,于是就想找找老乡,多认识几个人说说家乡话,通融一下感情。那时的心情的确比较雀跃,很想找个老乡聊一聊的,同时也想早一点适应环境,好向那些前辈们讨教一点经验,这样才可能尽快适应。还有,以前在高中的时候就想在大学多锻炼锻炼,而老乡会又是一个相对比较活跃自由的地方,到那里也可以表现一下吧。(2-H-2)

由此可见,大学里的同乡会虽然被称为“组织”,但相对松散,其功能主要集中在新生的入学适应、年节聚会、学习生活中的困难解决、毕业聚会时告别离校等活动的组织和日常生活的相互扶持上,旨在减少游子在情感支持上的匮乏和其他社会资源的短缺。它只能看作是地缘认同凸显下的短暂性聚合体,而不能算做是俱乐部化的社会团体。

2.用关系来形成类别,用交往再建关系

同乡作为差序格局中的一环,是关系系统中最接近亲属关系的一类,然而,当个体流动在外时,异乡中的同乡就成为一种没有直接交往关系的类别,开始出现在个体新的生活环境中。个体往往将他们识别为与非同乡相互区别的类别,并加入到他们中间,与他们保持交往。这一同乡人身份凸显的过程可以概括为“关系的类别化”。这种类别化,不同于性别、民族、宗教的类别化,因为它带有差序格局的意义。

在同乡会中,“关系”被“类别化”之后,一般会有一段时间的交往。通过交往,个人与类别的关系往往出现新的改变,即将个人与类别的关系转变为直接的人际关系。这时,同乡人身份不再凸显,而转为“类别的关系化”。这两个过程,在情境的启动下,相继呈现也相互交融。

3.双元身份认同

在异地求学之初,个体拥有两个身份:其一是学生身份,其二是外地人身份。在大学新生生活中,“同乡”和“学生”成为个体比较重要的两个身份。同乡会启动的同乡关系身份,使“外地人”身份转化为“同乡”身份,让个体有了关系上的延伸和替代,为个体提供了异地生活适应的社会支持。同时,同乡会启动的组织成员身份,使个体扩大了以学校生活为内容的交往,为交往关系的建立提供了平台,为学生身份的凸显做好了准备。同乡会的双重特性给异地求学的大学生提供了身份过渡的平台。这其中,两种身份之间交织、互动、协商,逐渐从一个双元身份(大学同乡)发展到二者有一定的区隔,而更加凸显学校生活中的学生身份。

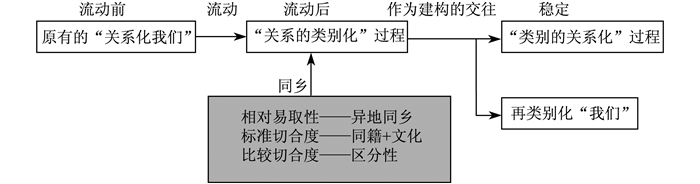

五、小结可以用图 2来简化本文的观点:

|

图 2 “关系的类别化”和“类别的关系化”在大学生同乡交往过程中的建构 |

根据以上分析,我们发现:第一,在差序格局的认知定势下,会出现“类别化”和“关系化”的相互交织,即“关系的类别化”和“类别的关系化”。这意味着某种类别被放入差序格局的认知框架中来知觉,某种关系被以类别的方式来加工;自我与他人的关系,超出对偶关系,而表现为群己关系、同类或类属关系。第二,日益增强的社会流动性使传统社会更多依赖的“关系化”出现了一些新的改变,即“关系的类别化”。然而这种类别化在以差序格局为特征的社会结构支持下,仍然很容易转化为关系,即通过“类别的关系化”,强化每个人自己的“自己人”关系网络。进一步说,“关系的类别化”源于人们对人际关系愈来愈多样化的社会现实予以积极回应和有效把握的需要,它是“类别化”这一最为普遍而有效的认知策略在人际交往中的具体应用,可借以简化认知,帮助人们更好地应对环境的复杂性;“类别的关系化”源于人们在人际交往中对“关系化”这一在中国传统农耕社会中形成的路径的依赖。“关系的类别化”与“类别的关系化”相互衔接、相互转化,反映了对满足两种需求的适应性。

从本文的发现来看,“关系的类别化”实质是“类别的关系化”,是关系化的一种表现形式,因而,大学同乡会并未超出“差序格局”的解释范围。这说明,就大学同乡会而言,俱乐部是表,关系网是里,二者还不能形成相互继替的关系。把关系化视为传统性,把类别化视为现代性,都是过于简单和急躁的结论。

那么,关系化与类别化是否有可能相互并存、相互协商?一种可能是,在市场化和社会流动的推动下,“关系的类别化”过程在现代制度和生活方式中逐渐走向“再类别化”,即突出属性的同质性这一类别形成的路径,从而使自我概念从“大小我”或“关系我”转变为“独立我”或“契约我”;另一种可能是,关系化形成对新环境的适应性,发展出类似“类别关系化”、“交往性关系化”等新的方式,满足人们保持交往、形成亲密关系的需求。

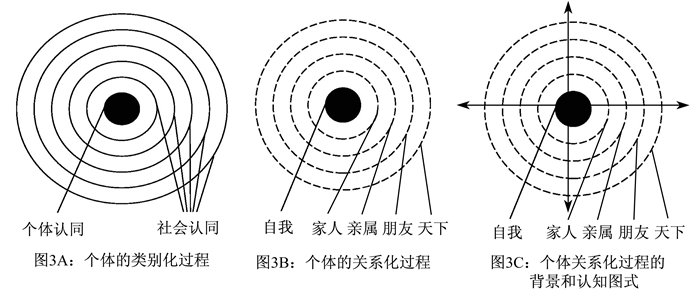

本文试图加深已有的对“独立我”和“关系我”性质的认识。“独立我”通过“类别化”的社会认同而形成个体与新的社会类别范畴的联系(Brewer, 1991, 1993),而“关系我”则通过扩大自我的边界而形成与新的类别范畴的联系。看似都是同心圆,都以自我为核心,但是,“独立我”的社会认同主要采取同质性或类属性原则,而“关系我”则在同心圆背后有一个尊尊亲亲(上下尊卑、远近亲疏)的框架,规定着人们的判断和选择,暗含着一种伦理和情感的导向。生活在差序格局社会结构中的人们,在社会认知上很容易带有关系网的图式,他们即使表现出个体化的倾向,也很容易导向费孝通所言的差序格局下的“自我主义”(费孝通,1985),而非“个体主义”。这与阎云翔(2006)的研究结论也是一致的(参见图 3)。

|

注:图 3A中实线表示基于同质性划分的类别边界,清晰且坚实;中心是自我认同,外围是不同情境下的类别的社会认同,例如不同性别、不同宗教、不同职业、不同国籍等,各类别之间并无差序结构性关系。图 3B中虚线表示基于关系划分的“自己人”边界,通透且易伸缩。图 3C中的“十”字型结构表示个体在关系化过程中所遵循的差序性框架,纵轴为尊卑维度(上尊下卑),横轴为亲疏维度(内亲外疏)。 图 3 类别化、关系化过程比较示意图 |

因而,本文讨论中国人“自我”的崛起,探究从“关系化”到“类别化”的转变过程,就是希望能够帮助我们更加真切地解读社会转型,发现生人社会、契约社会在个人心理层面提出的运行条件,以及目前各类组织中或多或少具有的双重特性和正在发生的协商过程。

贝克, 乌尔里希、伊丽莎白·贝克-吉恩斯海姆. 2011. 个体化的种类[G]//"自我中国"--现代中国社会中个体的崛起. 贺美德、鲁纳, 编. 许烨芳, 等, 译. 上海译文出版社. Beck, U. and E. Beck-Gernsheim. 2011. "Varieties of Individualization. " In iChina: The Rise of the Individual in Modern Chinese Society, edited by M. H. Hansen and R. Svarverud, translated by XU Yefang. Shanghai Translation Publishing House. |

Brewer M.B. 1979. In-Group Bias in the Minimal Intergroup Situation: A Cognitive-Motivational Analysis. Psychological Bulletin, 86(2). |

Brewer M.B. 1991. The Social Self: On Being the Same and Different at the Same Time. Personality and Social Psychology Bulletin(17). |

Brewer M. B. 1993. Social Identity, Distinctiveness, and In-Group Homogeneity. Social Cognitio(11). |

Chen Xiaoping, Chen Chao C. 2004. On the Intricacies of the Chinese Guanxi: A Process Model of Guanxi Development. Asia Pacific Journal of Management(21). |

Echterhoff, G. 2012. "Shared Reality Theory. " In Paul Van Lange, Arie Kruglanski, and E. Tony Higgins (eds. ), Handbook of Theories of Social Psychology. Los Angeles: Sage Publications.

|

费孝通. 1985. 乡土中国. 北京: 三联书店. FEI Hsiao-Tung. 1985. Earthbound China. Beijing: SDX Joint Publishing Company. |

Hamilton, D. L. 1979. "A Cognitive-Attributional Analysis of Stereotyping. " In Advances in Experimental Social Psychology (vol. 12), edited by L. Berkowitz. New York: Academic Press.

|

Hardin, C. D. and E. T. Higgins. 1996. "Shared Reality: How Social Verification Makes the Subjective Objective. " In R. M. Sorrentino and E. T. Higgins (eds. ), Handbook of Motivation and Cognition: The Interpersonal Context, vol. 3. New York: Guilford Press.

|

Hsu, Francis L. K. 1985. "The Self in Cross-Cultural Perspectives. " In Anthony J. Marsella, George DeVos and Francis L. K. Hsu (eds. ), Culture and Self: Asian and Western Perspectives. New York: Tavistock Publications.

|

许烺光. 1990. 宗族·种姓·俱乐部[M]. 薛刚, 译. 北京: 华夏出版社. SU, Francis L. K. 1990. Clan, Caste and Club, translated by XUE Gang. Beijing: Huaxia Press. |

Jan E.S., J. B. Peter. 2000. Identity Theory and Social Identity Theory. Social Psychology Quarterly, 60(3). |

Markus H., S. Kitayama. 1991. Culture and Self: Implications for Cognition, Emotion, and Motivation. Psychological Review(98). |

Thoits, Peggy A. and Lauren K. Virshup. l995. "Me's and We's: Forms and Functions of Social Identities. " In Richard Ashmore and Lee Jussim (eds. ), Self and Identity: Fundamental Issues. New York: Oxford Pac.

|

Turner J.C., M.A. Hogg, P.J. Oakes, S.D. Reicher, S. M. Wetherell. 1987. Rediscovering the Social Group: A Self Categorization Theory. Oxford: Blackwell Publishers.

|

阎云翔. 2006. 私人生活的变革: 一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949-1999)[M]. 龚小夏, 译. 上海书店出版社. YAN Yunxiang. 2006. Private Life under Socialism: Love, Intimacy, and Family Change in a Chinese Village, 1949-1999, translated by GONG Xiaoxia. Shanghai Bookstore Publishing House. |

阎云翔. 2011. 自相矛盾的个体形象, 纷争不已的个体化进程[G] //"自我中国"--现代中国社会中个体的崛起. 贺美德、鲁纳, 编. 许烨芳, 等, 译. 上海译文出版社. YAN Yunxiang. 2011. "Conflicting Images of the Individual and Contested Process of Individualization. " In iChina: The Rise of the Individual in Modern Chinese Society, edited by M. H. Hansen and R. Svarverud, translated by XU Yefang. Shanghai Translation Publishing House. |

杨宜音. 2001. 自己人:一项有关中国人关系分类的个案研究. 本土心理学研究(台北)(13). YANG Yiyin. 2001. One of Us: A Case Study on the Classification of Chinese Relationships. Indigenous Psychological Research in Chinese Societies(13). |

杨宜音. 2008. 关系化还是类别化:中国人"我们"概念形成的社会心理机制探讨. 中国社会科学(4). YANG Yiyin. 2008. Guanxilization or Categorization: Psychological Mechanisms Contribute to Formation of Chinese Concept of 'Us'. Social Sciences in China(4). |

2012, Vol. 32

2012, Vol. 32